一、问题提出

大学生手机进课堂,基于动态的概念内涵,是指大学生在上课时使用手机接打电话、收发短信、上网游戏、听音乐、聊天、看小说等“屏奴”行为。这种现象会使同学们上课分心,精力分散,消弱教学效果。手机在课堂上滥用成灾,已经成为大学课堂优学优教、提质增效的瓶颈。项目组以大学生“手机进课堂”影响因素的调查为依托,从个体心理、社会背景、文化规则、教学环境等角度出发,采集全国不同类型高校的研究样本,通过实证调查的数据分析,探讨大学生“手机进课堂”的问题成因及应对策略。为高校教学管理和“理想课堂”的构建提供参考依据。

二、 研究对象与方法

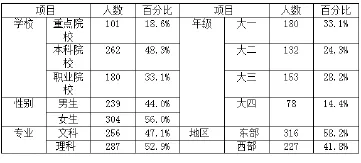

1.调查的对象采用分层抽样的方式,尽量体现调研地域和高校类型的丰富性和代表性。对不同地区13所院校(北京大学、上海复旦大学、四川大学、成都文理学院、泰山医学院、新疆警察学院、浙江工商大学、浙江经贸职业技术学院、绍兴职业技术学院、温州职业技术学院、义乌工商职业技术学院、集美大学、昆明理工大学),共计585名的大学生进行调查。总共发放585份问卷,剔除回答不完整和随意作答的问卷,剩余543份有效问卷,有效率为92.8%。不同学校调查样本在人数上无显著统计学差异。详见表1。

?

研究对象的男女性别较为接近。由于大四学生调查期间在外实习较多,只占14.4%,其他年级所占比例在28.2%-24.3%间,总体比例基本均匀,根据学校设置专业不同,把样本的专业合并为文科和理科,以方便统计。

2.调查的程序

采用团体问卷答题方法,省内高校由项目组成员担任主试,省外高校由项目组委托学友担任主试。问卷下发后,主试先指导同学正确填写调查问卷,强调问卷以不记名方式进行,仅用于科学研究。主试在确认被试理解相关要求后开始答卷,并当场收回问卷。

3.调查的内容

本研究从课程设计、课堂管理、教师授课、个体心理、功能利用等五个维度设计调查问卷。并进行人口属性的对比分析,包括:性别、专业、年级、院校、区域等因素。

4.数据处理

本研究采用SPSS 20.0统计软件对数据进行管理和分析,统计方法有描述统计、T检验和F方差分析。

三、研究结果与分析

1.大学生“手机进课堂”影响因素的统计分析调查表明:大学生手机进课堂的因素错综复杂,既有客观因素,又有主观使然。主要表现为以下三个方面:一是学校有些课程设计缺乏磁力,教师授课形式单一,甚至只是照本宣科,听课无趣,借“机”生趣;二是课堂管理松散,学生自律能力较差,造成有“机”可乘;三是利用手机功能的便捷,处理应对课外事务,“机”不可失。

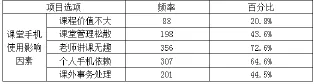

课堂使用手机影响因素统计表

由上表可以看出大学生课堂使用手机比较突出的四个因素为“老师讲课无趣”、“个人手机依赖”、“课外事务处理”“课堂管理松散”,分别占72.6%、64.6%、44.5%、43.6%。

2. 大学生“手机进课堂”影响因素的对比分析

调查表明:在课堂手机使用影响因素的五个方面,不同年级之间、不同学校之间(重点院校、本科院校、职业院校)之间存在较为显著的差异。但对不同性别、不同专业、不同地区之间的影响总体差异不大。

(1)大学生“手机进课堂”影响因素与性别的统计分析

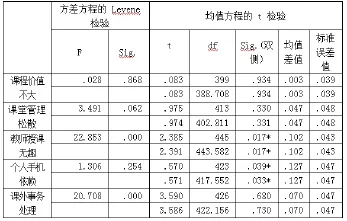

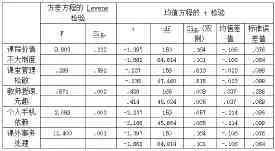

表3 不同性别之间课堂手机使用影响因素T检验

从表中可以得出,在课堂手机影响因素上,“教师授课无趣”和“个人手机依赖”的P值小于0.05,说明不同性别这两方面有显著差异,其他因素男女均较一致。根据均差可以看出女生认为“教师授课无趣”和“个人手机依赖”的因素对课堂手机使用影响比男生多。

(2)大学生“手机进课堂”影响因素与专业的统计分析

表4 不同专业之间课堂手机使用影响因素T检验

从上表中可以看出,在课堂手机使用影响因素上,“教师授课无趣”和“个人手机依赖”的P值小于0.05,说明不同专业这两方面有显著差异,其他因素文理科学生均较一致。从均差值分析得,理科生认为这两种因素对课堂手机使用影响比文科多,这可能与理科知识较抽象较难懂有关。

(3)大学生“手机进课堂”影响因素与学校的统计分析

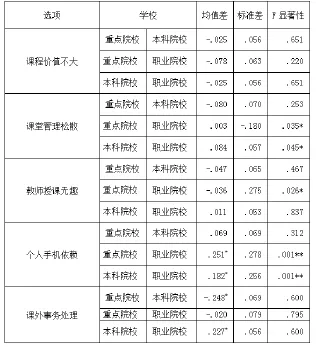

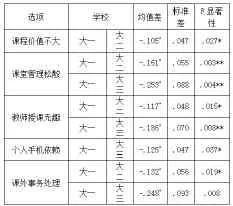

表5 不同学校之间课堂手机使用影响因素多重比较

经F方差分析发现,“课堂管理松散”、“教师授课无趣”、“个人手机依赖”影响因素上重点院校和职业院校存在差异,且对职业院校学生影响大于重点院校学生。这可能与重点院校课堂要求较严,学生自身学习目的性较明确有关。

(4)大学生“手机进课堂”影响因素与年级的统计分析

表6 不同年级之间课堂手机使用影响因素多重比较

从表中可以看出,在课堂手机使用影响因素的五个方面,大一与大二学生之间均存在显著差异,且影响程度大二大于大一。除“学校教学制度”因素外,在“课堂管理松散”、“老师授课无趣讲课”、“个人手机依赖”、“课外事务处理”四个因素上大一与大三存在差异显著,影响程度大三大于大一。大一学生刚经历高中三年高强度学习,学习习惯单一,自律能力较高。经历一两年没有“强迫”的学习生活,大二、大三学生学习自律性较低,自我管理较为宽松,对课堂要求更高。

(5)大学生“手机进课堂”影响因素与地区的统计分析

表7 不同地区之间课堂手机使用影响因素T检验

从上表可以看出,不同地区的大学生除“教师授课无趣”因素存在差异,其他没有表现出明显差异。西部内陆地区的高校认为“教师授课无趣”影响因素比东部沿海地区的高校多,可能与沿海地区教学资源相对丰富有关。

四、启示与建议

1.学校层面:加强课程设计的引力从上世纪末起,我国开始了大规模的高校扩招。基本上形成了高等教育大众化的格局,但社会对高校输送人才的期望值很高,仍然停留在“精英”的界面。这种矛盾,也给大学生们带来了前所未有的压力。大量的调查结果显示,有相当一部分大学生认为课堂上学得的东西没多大用处,还不如玩手机好,甚至出现“今朝有机今朝醉“的厌学心态。可见,从学生的角度出发,课程价值不大是大学生“手机进课堂”的影响因素之一。尽管大学生的这种想法不太合理,但从某种意义上提示了大学课程改革的迫切性。

教育的最终目的在于帮助学生的自我实现,如果一种课程得不到大多数学生的认可,那么不管它已经存在多久,都应该对它进行完善和修正。因此,各高校要加强对课程的合理设置。精准架构实在、管用、有效的课程体系。课程内容应遵循务实性与创新性、工具性与学术性相结合的原则。紧跟社会发展变化的步伐,让广大学子感受到学有所有、用有所成,使其自觉从沉溺手机的状态中解脱出来。

2.教师层面:提升课堂教学的磁力

调查表明:占72.6%的大学生认为课堂非学习使用手机与老师授课无趣相关。可见,教师上课缺乏磁力,课堂乏味,是大学生手机进课堂最为普遍的影响因素,因此,高校教师要改变传统讲学的单一授课形式,把课堂当作师生共同成长的舞台,通过方法改进、活动跟进、评价促进等途径全面落实以学生为本的教育理念,构建充满生命活力的学本课堂。课堂教学过程的组织要尽可能体现交流互动的基本状态,把课堂当作师生共同成长的舞台,激发同学们学习的热情和兴趣,从而忽略手机在课堂里的过度存在。

有条件的高校可以推进智慧教室的建设,构建利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面的有效机制。引进翻转学习、互联网+电子书包、教育云平台与教育大数据应用分享等相关内容。把手机融入课堂,为教学助力。让师生共同享受现代文明的甜蜜成果。

3.学生层面:修炼自我实现的定力

大学生课堂非学习使用手机不仅弱化了学习能力,降低了学习兴趣,还影响了课堂氛围,使得老师的授课情绪受挫,严重影响了课堂教学效果。

古语云:“解铃还须系铃人”。大学生“手机进课堂”问题的解决更需要大学生自我修为的实现。因此,要主动养成健康使用手机的习惯,做到为我所用,而不是为我所累,自觉利用手机的学习功能,享受科学进步带来的福祉。同时要对自己的生涯发展做出前瞻性的规划与设计,减少在人生路上的徘徊和困惑。并把更多的精力投入到自我实现上,从“玩机丧志”中解放出来。