长时间端详一个汉字,或者和一个人相处多年,某个瞬间会突生陌生感。诗歌也是这样。写诗多年了,现在看,我对诗歌还是什么也不知道,有种感觉是越来越不会写了(也许我从来就没有真正会写过)。这让我陷入一种恐慌,一种越是热爱越是患得患失的恐慌。

我从没正式地想过写作之于我有多重要,但我清楚地知道,我的存在是一个双重迷宫,生活和写作构建了它,拿掉任何一部分我都将是残缺的。一个掷骰子的人,任何可能性都是探究秘密的赌注,我在生活里与诗歌相逢,而写作,是我善待生活的理由之一。我从初中起就喜欢上了诗歌,写下许多青草一样稚嫩的小诗,后来迷上尼采,甚至在给大学友人的信封上也要抄写一两句尼采的诗。帕斯说过:“活着其实什么也不是,它可能是琐碎的、平庸的、不起眼的,但它却是诗歌的血肉。”我有生存之虑,但诗歌是我逼仄生活的灵魂,只要活着就不会停止磨炼它。我理解的生活,是一种不被翻译的象形文字,不同的人会有不同的认知。这是一种古老的语言,我曾试图通过我婆婆的手势理解它但最终错误百出。我的婆婆,在她最后十几年的时光里,与其说被困于床榻不如说身在荒原,除了替荷马活着,除了古老的手势和被砍倒的月桂树的哭泣,除了俯首接受命运的跋扈与无常,每天都在迎接新的死亡,迎接走出荒原后的宁静。活着的无能为力带来的不仅仅是痛苦,仅仅活着也远远不够,仅仅以长度来量度生命的张力显然有失偏颇。不管愿不愿意,生物群体都在趋向向下倾斜的坡度上,但衰老赋予我们生命丰厚的质地。这些年我经历了一些生死,送别一个又一个亲友,有一天别人也会这样和我告别。痛失亲友让我对生命有了更深的思考和理解。在我身上,死亡是我的连体姐妹,我们互相依附,共同存在。我珍惜活着的每一天,也对死亡充满憧憬。有一天死亡会随着我的消亡而消亡,但诗歌会替我活下来,不管气息微弱还是烛火燎天。

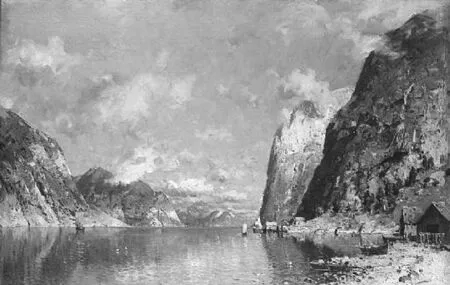

对我而言,诗歌充实了生死之间的路程,类似的能指还有黄昏和秋天。没有理由不喜欢秋天,这个接纳了我的季节,从骨子里显露出自成格调的深沉旷达。一切都沉着冷静,温厚含蓄。在秋天,有人在干花里追忆,有人在废墟上凭吊,有人做出告别的姿势,有人不辞而别,当夏天越走越远,那些在夏天相遇的花草石头老虎,那些暗夜的烛火,那些萦绕了多个梦境的影像……作为往昔岁月的印记清晰地留了下来,有如一日更炫一日的光,陪我一步步往深处走去。我看见一株冷杉的疲惫,听见冬天说话的声音。四周是寂静的,窗外一地阳光,一地黄金花朵——被风吹卷的,说不清是落叶还是黄表纸——这些,都是我诗歌的血肉。

诗歌是语言的艺术,技巧不过是个人主义。我愿意引用福楼拜的审美来阐述艺术的最高境界:“在我看来,艺术的最高(也是最难以达至的)境界,既非惹人笑,催人泪,也非让人情欲似火或义愤填膺,而是按自然之道,令人产生遐想。美妙绝伦的作品都具有这种特征。但从外表看来,它们却平淡无奇且晦涩难解。”我一直在追求写作的境界中做各种尝试,希望能够写出理想之作又不会陷入重复制造的怪圈,每当这时我都会对我的无能表示出拉瓦雅克式的焦虑。我望尘莫及但不会停下。

印度有句话:“我们说的一切都是借用的,只有沉默才是原创。”我没有太多的话要说,我的偏爱都在我的沉默里——我的沉默,是我的内在话语,是我始终在跋涉中保持的不可忽视的尊严,是我在诗歌文本中体现出来的对生活、对生命的发声。