内容提要 《红楼梦》因其“边界性”与传统文化结缘颇深,从而被形象比喻为中华历史文化的“全息图像”,其中“梦文化”便是一个仍有开拓空间的研究领域。本文梳理了《红楼梦》中“仙境之梦”“生离死别之梦”“情爱之梦”“社会之梦”的“梦境”模式,挖掘了其与前代文学作品及“梦文化”的渊源关系,并就《红楼梦》梦境描绘的“意境开拓”功能方面进行了探讨。

一、《红楼梦》中“梦境”模式及与前代作品情节之联系

《红楼梦》研究有个其他学科所不具备的特点,就是其本身的边界性①,即向文学之外的其他研究领域开放,而其他学科也喜欢与红学“结缘”,使之在很大程度上开拓、延展了“红学”空间,从而提升了《红楼梦》研究的影响力。《红楼梦》因其“边界性”与传统文化结缘颇深,被形象喻为中华历史文化的“全息图像”,其中因写“梦”而必然涉及的“梦文化”,便是一个仍有开拓空间的研究领域。早在曹雪芹草创《红楼梦》时期,脂砚斋在此书第四十八回就曾评论:

一部大书起是梦,宝玉情是梦,贾瑞淫是梦,秦氏家计长策是梦,今(香菱)做诗也是梦,一部《风月宝鉴》亦从梦中所有,故曰“红楼梦”也。②

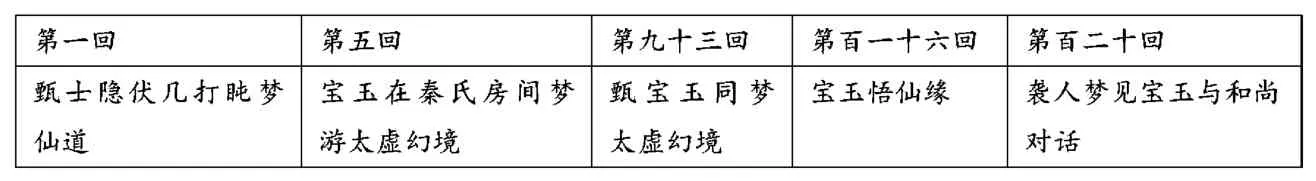

据统计,《红楼梦》全书中“梦境”共32则,不同“梦境”模式经归纳列表如下:

表一:仙境之梦(5则)

《红楼梦》开篇作者即自云“曾历过一番梦幻之后,故将真事隐去,而借通灵说《石头记》一书也,故曰甄士隐云云”③,紧接着便有甄士隐“手倦抛书,伏几盹睡”,进而梦入仙境,有了一场与仙人相遇对话的情景。梦醒时,“只见烈日炎炎,芭蕉冉冉。梦中之事,便忘了一半”,这可视为“仙境之梦”。其实类似这样的梦境描绘并非曹雪芹首创,明代汤显祖《牡丹亭》“惊梦”中,杜丽娘游园后于闺房中也是伏几而睡,梦中便有了与柳梦梅相见相知之情景。这两部书虽不是同一时期所出,但明显可看出继承和发展的痕迹。又如第五回宝玉睡在秦氏房间“梦游”太虚幻境,早期脂本中甲戌本以“开生面梦演红楼梦,立新场情传幻境情”为标题,直接说明了这一场大梦的作用。此回描述宝玉在太虚幻境中翻阅十二钗册子,这册子相当于“生死簿”,作用是将主要人物的命运勾勒出来。追根溯源,最早提到“生死簿”情节的是汉代《海内十洲记》“群仙不欲升天者,皆往来此洲,受太玄生箓,仙家数十万”,后来《搜神记》中颜超求“北斗”延命,回复“文书已定”,提到的文书即是“生死簿”。刘义庆《幽冥录》中陈康死后还被召为北斗“主簿”。到了唐代小说《河东记》,主人公魂魄入冥界遇到故交,在一位黄衫吏的引导下观看了自己的“生死簿”。还有《梼杌闲评》第四十六回,陈元朗道士指引魏忠贤“梦游”西山幻境,让他看到了《魏忠贤杀害忠良册第十三卷》,劝他不要再残害忠良。这种命运和生死先验于“生死簿”的思想经久不衰,曹雪芹让警幻仙姑充当了“北斗星君”或是“指引者”的角色,且比之前的小说描写更加具体细致、过渡更加自然、情节更加丰富。太虚幻境的描写还与《水浒传》中“九天玄女授天书”一节相似,宋江被仙童引入玄女娘娘的宫殿喝仙酒、吃仙枣,而《红楼梦》第五回写宝玉嗅到了“群芳髓”、喝到了“万艳同杯”时还赏到了“《红楼梦》十二支歌舞”,情节得到了不断的扩写。唐传奇沈既济《枕中记》、元马致远《黄粱梦》、明汤显祖《邯郸记》、清蒲松龄《续黄粱》这类作品,书中主人公都是在梦境中历经繁华、心满意足,然醒来不过是南柯一梦,最终悟道出家。还有一生创作都和“梦”有着紧密联系的明代董说所著《西游补》《昭阳梦史》《梦乡志》等作品,通过“梦”的方法表达了对现实的逃离。《红楼梦》第一百一十六回有宝玉悟仙缘的梦境,也说明了以前发生的事情不过是梦幻一场,悟道后才得以解脱。

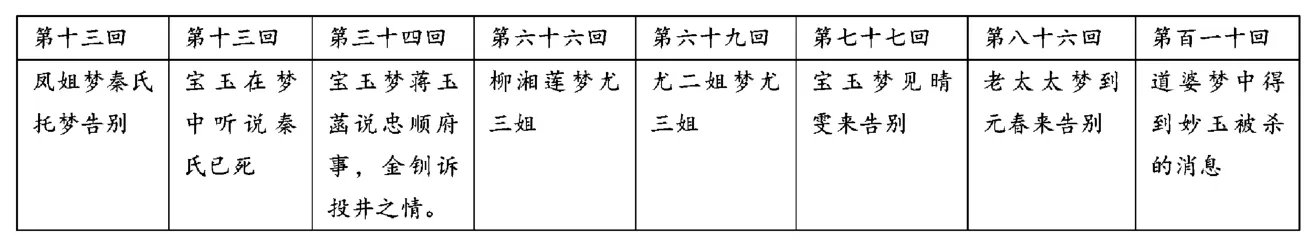

表二:生离死别之梦(8则)

远古时期的鬼神之梦对文学作品中的梦境描写影响很大,这种“梦”主要表现出一种预兆,同时还可以增添作品的虚幻朦胧感。如明冯梦龙《新列国志》第四回秦文公梦“有黄蛇自天而降”,太史敦占为必当“获福”,日后果真得到应验。到了清代曹雪芹《红楼梦》,作品中第十三回描述凤姐刚入梦秦氏即“托梦”告别,第八十六回贾母也梦见元妃来告别,还有第六十九回尤二姐弥留之际梦到尤三姐等情节,都预兆着人无远虑必有近忧,借这些亡者之口指出贾府要面临的问题。此外第三十四回宝玉梦见蒋玉菡向他诉说忠顺府拿他,第六十六回柳湘莲梦到尤三姐向他告别,第七十七回宝玉梦到晴雯向他告别等,做梦的人都与梦中之人熟悉,潜意识里一直牵挂,所以对梦中之人经历的事情有一定的感应。

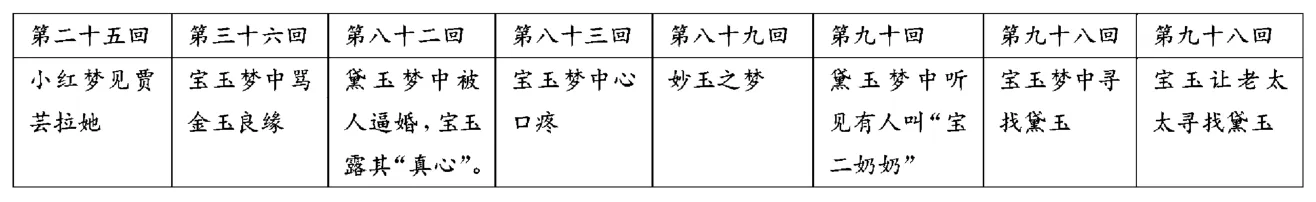

表三:情爱之梦(8则)

《关雎》“窈窕淑女,寤寐求之,求之不得,寤寐思服”,是一种对美好爱情的向往,主人公在白天和夜晚的梦境里脑子里都是那个可爱的姑娘。用“梦境”来表达爱情和内心的真实,这种方式的描写对后世文学作品启发深远。弗洛伊德在《释梦》中提到“梦是完全有效的精神现象——是愿望的满足;它可被插入一系列可以理解的醒着的心理活动之中;它们是心灵的高度错综复杂的活动的产物”④。《红楼梦》第二十五回中提到的丫鬟小红,因抢了端茶倒水“巧宗”挨秋纹骂时,忽然听到老嬷嬷说起贾芸来,于是后来在潜意识的作用下便梦到贾芸拾了绢子并拉她衣裳,“日有所思,夜有所梦”,此梦间接满足了小红想要去攀高枝的愿望。唐人传奇《离魂记》中倩娘于现实生活中愿望不得满足便离魂为自己寻得夫君,追随而去。《牡丹亭》中杜丽娘于现实生活中无法寻得夫君,便在梦中相遇、以梦言情,都是让愿望得以满足的方式。

《红楼梦》第八十二回黛玉梦见由贾雨村做媒将她许配给了亲戚做续弦,还梦见宝玉为了证明真心把心挖出来给她看。这表明黛玉对所处境况的无奈和悲痛,为自己与宝玉的爱情得不到保障而痛苦,她害怕不被保护、失去爱情,有一种寄人篱下之感,这些在梦境中都不同程度显现出来。“梦”是内心的渴望与呼唤,正如弗洛伊德所说:“一个幸福的人从不会幻想,幻想只会发生在愿望得不到满足的人身上”。

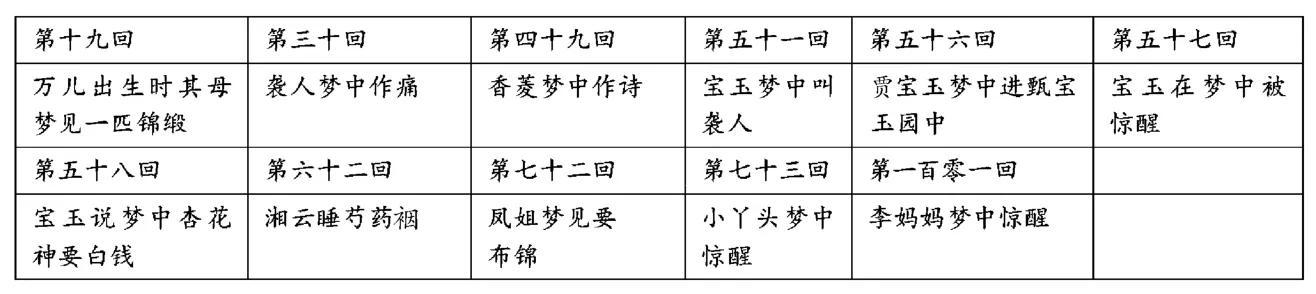

表四:社会之梦(11则)

“社会之梦”主要是指作品中人物彼此相依的一种存在状态,用来侧面烘托或增加生活中的乐趣。如《红楼梦》第十九回万儿母亲梦得一匹锦缎生女万儿,“梦得了一匹锦,上面是五色富贵不断头‘卍'字的花样,所以他的名字叫作万儿”,宝玉听了笑道:“想必他将来有些造化”。万儿的母亲希望这个“有来历”的女儿将来可以在府中做个姨娘求得富贵,这是当时下层人的一种希望,反应了当时的一种社会现象和女性的悲哀。还有第五十一回宝玉在梦中叫袭人,这是一种非梦又似梦之状,宝玉虽已醒但意识并没醒来。此外,第五十六回贾宝玉梦甄宝玉,宝玉梦中的大观园便是自家大观园的一种变形,那些丫鬟也应是袭人、晴雯等,这是一种陌生化的处理方式,把原本非常熟悉的事物用一种看起来非常陌生的表达方式表达出来,表面看起来毫不知情实质内在有着千丝万缕的联系。至于香菱梦中作诗和湘云睡于芍药裀仍作睡语说令,则表现出了妙龄女子对生活的热爱和此时的社会生活环境,这些都可以视作“社会之梦”。

需要指出的是,尽管我们不能将《红楼梦》仅仅视作记录一定历史时期的文本材料,但《红楼梦》确实描绘了一幅社会生活的画卷,用“庸俗社会学”的方式去研究曹雪芹的作品势必出现“一叶障目”情形,因而不足取,但也应该正视,不久前去世的红学前辈李希凡参与开创的《红楼梦》“社会历史”批评派⑤,其价值判断有相当的合理之处。当然《红楼梦》不仅仅是写了“社会”,而且即使写了“社会”,也不能说仅仅是写了“封建社会的衰亡史”,《红楼梦》是从“女蜗补天”写起,从这一段“社会”到曹雪芹的时代,跨度那么漫长,远非“封建社会”所能囊括。曹雪芹实际是写了人类进化、人的命运、人才的命运,而且就是反映了曹雪芹所在的清代“封建社会”,从作品实际看,也不是一味暴露。《红楼梦》既写了“遍披凉雾”的悲剧,又写了中华文化仪态万方的“华林”赞歌。因此,对《红楼梦》描绘的“社会之梦”不应轻视。

二、《红楼梦》“梦境”建构的文化基础

我国“梦文化”源远流长。关于“梦”的含义,汉代许慎《说文解字》中已有明确解释:“梦,不明也”“寐而觉者也”,段玉裁注解为“许云不明者,由不明而乱也。以其字从夕,故释为不明也”⑥。古人认为“梦”是灵魂游离于肉体不受约束、暂时随意游荡于天地间的一种存在形式,如汉代王充《论衡·纪妖》“且人之梦也,占者谓之魂行。梦见帝,是魂之上天也”⑦。甲骨卜辞中有对“梦”的记载和占卜的情况,据统计,目前发现甲骨文中占卜“梦”的卜辞有一百七十余条(含残辞),其中绝大多数为武丁时期的占卜⑧。在当时释梦、占卜的人员被称为巫和觋,又叫做巫医官,有着举足轻重的地位,作用相当于上古史官,记录占卜时的原因、情况和结果,同时也间接为我国的历史做了记录和补充说明,如“贞:王梦呼余御祸。贞:王有梦不惟呼余御祸。贞:王梦示,并立十示。王梦惟不佐”⑨,从此处的“王梦”中,我们可以了解到当时辅佐政事的具体情况,国家大事的决定要通过对“王梦”的占卜,根据权威者的梦来进行预言或决定未来的选择。显然,“梦文化”在发展过程中首先是为权臣服务的,后来才流传到民间为广大民众所接受。《周礼》中有对于“占梦”设立官制和六梦的记载。《周礼·春官·占梦》“占六梦之吉凶。一曰正梦、二曰噩梦、三曰思梦、四曰寤梦、五曰喜梦、六曰惧梦”,是以日月星辰为依据占卜人的梦境,以判断吉凶。正梦,即自然而然之梦;噩梦,即惊恐之梦;思梦,即日有所思夜有所梦;寤梦,醒时所为之梦;喜梦,即喜悦之梦;惧梦,即为惊惧之梦。据《周礼》“冬季,聘王梦,献吉梦于王”,我们可以知道当时的巫人已掌握了此种术数,且在当时的人看来,“王梦”可以改变国家的运势。春秋战国时期的《汲冢琐语》主要内容即是卜筮和梦境,《左传》《尚书》《国语》中“梦”的记载也非常多。

孔子梦周公是耳熟能详的一个故事,《论语》中曾记孔子之言:“甚矣,吾衰也!久矣,吾不复梦见周公”,这是孔子借“梦”来表达自己政治理想的破灭。无独有偶,孔子晚年整理了《易经》,也是受到关于“梦”的占卜和算卦等巫文化的影响。《庄子·齐物论》中有一篇广为人知的“庄周梦蝶”故事,“昔者庄周梦为蝴蝶,栩栩然蝴蝶也:自喻适志与,不知周也。俄然觉,则蘧蘧然周也。不知周之梦为蝴蝶与?蝴蝶之梦为周与?周与蝴蝶则必有分矣。此之谓物化”,庄子通过对梦中自己变化为蝴蝶,醒来后感觉蝴蝶又化为了自己的一件事情进行思考,进而升华出了一种关于人与现实及梦幻之间的哲学体验的问题。庄子的很多寓言故事也多从“释梦”角度建构起人与物之间的沟通桥梁。

据《汉书》所载的“众占非一,而梦为大,故周有其官”,颜师古注曰:“谓大卜掌三梦之法,又占梦中士两人,皆宗伯之属官”。可见周已经有了专职的“占梦”之官。今本《竹书记年》云“尧梦攀天而上”“帝于夏后氏,梦及天而舐之,遂有天下”,梦中可以上天或者可以接触到上天,是好的预兆,这些都是梦与现实的一种联系和印证,进而让人们更加热衷于解读自己或者他人的梦境以释吉凶祸福,也深刻影响到后来的文学创作。

文学作品《诗经》中有很多用“梦”来表达爱情的篇什,《楚辞》这方面作品就更多,较著名的例子有宋玉《高唐赋》,“巫山云雨”的描绘今日已成为典故。曹植的《洛神赋》对梦中美丽女神的记述,名句如“其形也,翩若惊鸿,婉若游龙,荣曜秋菊,华茂春松。髣髴兮若轻云之蔽月,飘飖兮若流风之回雪。远而望之,皎若太阳升朝霞。迫而察之,灼若芙蕖出渌波”更是家喻户晓。《搜神记》中“梦”的故事如“邓皇后梦登梯扪天”“孙夫人梦日月入怀”“张奂妻梦登楼”等,当时干宝只是做了一个记录没有任何质疑和评价,所谓“明神道之不诬”,这与当时社会风气和作者的思想观念有关。唐宋时期有《枕中记》《南柯记》《南柯太守传》《三梦记》《东坡志林》等等,这些故事以“梦”构思文章,颇具艺术感染力。这些“梦”都是与现实结合在一起,由作品主人公去经历得到权力、金钱、美色的同时又失去的这一个过程,进而明白了现实生活中的功利追求不过是一场空而已,从而给人以启发。至元明的杂剧和传奇,更是将“梦境”描绘在文学作品中的功能发挥到极致,关汉卿《窦娥冤》正是因为有窦娥冤魂“托梦”给父亲才得以昭雪,《牡丹亭》也正是因“梦”作媒介才演绎了一场轰轰烈烈的“人鬼情未了”的凄美爱情。明清小说也有颇多情节是关于“梦境”的描绘,如《三国演义》中刘备儿子出生前“甘夫人尝夜梦仰吞北斗,因而怀孕,故乳名阿斗”,又如《西游记》“梦斩泾河龙”的故事,还有文言小说《聊斋志异》中关于“梦”的记述也不少,给这部“谈神说鬼”的作品进一步增加了神秘感。足见“梦境”的建构已成为文学作品增色的重要组成。《红楼梦》不是“飞来峰”,《红楼梦》中的“梦境”描绘自然是上述文学作品“梦境”描绘的继承和进一步发展。

三、“梦境”描写对《红楼梦》艺术意境的开拓

《红楼梦》开篇描述了甄士隐梦中的幻境,而他一家兴衰枯荣的故事就写在了石头上面。这是一种扩展了的情节,提出了一种真实的现实和幻想中的现实间的内在联系,即主要是借“梦”写幻写实,也表现了由“梦”联系的“假”“真”“虚”“无”的创作原则,因而“梦”在全书中有着举足轻重的地位。《红楼梦》中“梦境”的描绘开拓了意境,是艺术手法的重要表现之一。吕启祥先生《艺术的开拓与酒及梦之关系》一文中曾有全面、深刻的阐述。她以第五回贾宝玉“梦游”太虚幻境为典型情节,从艺术意境开拓角度进行过分析:

首先,惟其是梦中幻境,故可以将过去、现在、未来交会于一时……其次,也惟其是梦中幻境,因而可以打破“仙凡隔路”的界限,使宝玉这样一个俗胎凡夫同仙境中各种包含着象征意义的人和物直接打交道……再次,作为这一梦境的核心部分的红楼梦曲和判词,既不是书中人物所作,也不是一般小说中作者直接插入的“诗曰”,而是随着梦中情节自然出现的,别开生面,自成格局……。

由于紧扣文本,上述具体分析是非常到位、中肯的。除此之外,《红楼梦》中其他“梦境”的描绘也对开拓艺术意境有不同的作用。正如焦大仗着酒力恣情任意地“醉骂”东家,从而开拓了贾府生活的幅度一样,《红楼梦》第三十六回宝玉在梦中喊:“什么金玉良缘?我偏说是木石姻缘!”也是一种自我意识的流露,醒着的贾宝玉是不会当着薛宝钗喊出这样的话的,然而梦中所喊比之平时所说更为真实,同时也暗示了宝玉与宝钗未来婚姻的不幸一面。第七十二回凤姐梦见一个虽然面善却又不知姓名的人找来,说娘娘派他来索要一百匹锦,问他是哪位娘娘,又说不是咱家的娘娘,不肯给他,他就上来夺,正夺着梦醒了,还是旺儿家的点破:“这是奶奶日间操心,常应候宫里的事。”话音刚落,果真宫里夏太监打发人来索取二百两银子。对于此梦,脂砚斋批语淡淡描述为“实家常触景闲梦之理”,其实另有深意存焉。《关于江宁织造曹家档案史料》记载:允礽乳母之夫、内务府总管凌普曾在康熙四十四、四十六年从曹寅那里先后索取过四万两白银,内廷的不断索取,是曹家经济亏空的一个重要因素。《红楼梦》第七十二回凤姐所梦情节可视为生活素材的加工概括。凤姐的“梦”将皇家巧取豪夺形象直接显现出来,具有象征意义,这种梦境也就开拓出一层新的艺术天地。曹雪芹力求突破时空限制,在有限篇幅内概括尽可能多的生活内容。

俗话说,“日有所思,夜有所梦”,“梦”来源于客观现实生活,不管它看起来有多么荒谬离谱,但也不可能离开现实生活而独立存在。弗洛伊德曾提出过“每个梦的显意与最近的经验有关,而其隐意则与最早的经验有关”,在《红楼梦》中,我们看到了两府的荣辱兴衰,也见证了金陵十二钗等女性的情感历程和命运,除了有痛苦和感伤之外,也有一种对美好事物的寄托和理想追求。曹雪芹通过对各类“梦境”的艺术描绘,让我们看到了各色人物丰富立体的精神世界,《红楼梦》与“梦文化”关系的研究仍有继续开拓的空间。

注释:

① 陈维昭《论红学的边界性》,《汕头大学学报》1996年第1期。

② [法]陈庆浩《新编石头记脂砚斋评语辑校》,中国友谊出版公司1987年版。本文所引脂评均据该书,以下引文不另注。

③ 本文所引《红楼梦》正文,均据人民文学出版社2018年版(曹雪芹著,无名氏续,程伟元、高鹗整理),以下引文不另注。

④ 本文所引《释梦》正文,均据商务印书馆2011年版(弗洛伊德著、孙名之译),以下引文不另注。

⑤ 关于红学中“社会历史批评派”的相关论述,可参见赵建忠《李希凡批评范式与当代红学的发展》,《明清小说研究》2017年第4期。

⑥ [汉]许慎撰,[清]段玉裁注《说文解字注》,上海古籍出版社1981年版,第459页。

⑦ [汉]王充《论衡》,上海人民出版社1974年版,第337页。

⑧孟世凯《商史与商代文明》,上海科学技术文献出版社2007年版,第112页。

⑨ 郭沫若《甲骨文合集》,中华书局1978年版,第376页。