内容提要 芜湖市图书馆藏有一部阿英旧藏的海内孤本小说《人月圆》,系20世纪50年代购自安徽屯溪古籍书店,惜仅残存“上卷”第八回至第十五回,其版式、字体、纸张呈现出清初刻本的特征,又曾著录于朝鲜时期尹德熙《小说经览者》书目(1762),故推定其为清前期刻本。小说敷演了一个发生在会稽(今浙江绍兴)的世情故事,包含着豪奴欺主、淫僧占妇、书生遭陷等习见的情节桥段。虽难称佳作,但也具有一定的学术文献价值。

阿英(本名钱杏邨)是著名的古代近代小说研究专家,也是一位收藏大家,其所藏晚清小说、晚清文艺期刊等资料,因为编制出版有专门的目录,久为学界了解、利用和推重。至于他收藏的明清小说古本,阿英生前并未编制目录,惟在其《小说闲谈》《二谈》《三谈》《四谈》等书中略有披露,已时见珍罕之本。阿英去世后,藏书捐赠给家乡安徽芜湖市图书馆,列为专藏,该馆曾编有捐赠目录,但仅有油印本供内部管理使用,加之该馆限于客观条件,对学界阅览阿英专藏,颇多限制,故迄今无法对阿英所藏明清小说情况,作出系统的学术考察,殊为憾事。本文所述孤本清代小说《人月圆》,不过是其中有幸浮出的一部。衷心希望这篇小文,能够引起芜湖市图书馆以及相关机构对于阿英藏书的重视,并尽早完成对它的清理编目和整理出版工作,以嘉惠学林。

笔者最早知道《人月圆》小说书名,还在二十年前撰写博士学位论文之际,当时阅读胡士莹《〈中国通俗小说书目〉补·〈人月园〉》(1986)①条,著录云:“残存上卷,康熙刻本,半叶八行,行二十字。屯溪旧书店书目。”日本学者大塚秀高《增补中国通俗小说书目》(1987),又据胡文著录此书。

胡士莹所谓“屯溪旧书店书目”,即《屯溪古籍书店古旧书刊简目》(一作《屯溪古籍书店书目》),乃安徽屯溪古籍书店编辑油印的售书目录。屯溪古籍书店创建于1956年10月,旨在响应文化部要求,抢救徽州地区的古旧书籍及文书,据说开业仅四个月,就收购古籍70000余册②,至1959年9月编写《研究古代文化的宝库——介绍屯溪古籍书店》时,不过三年时间,收购古籍总量高达173309册,其中有大量孤本善本古籍,有数以万计的宋元明清契约文书,还有数量可观的明清小说戏曲③。因此,屯溪古籍书店售书目录的学术文献价值,自不容小觑。胡士莹据此增补的明清小说珍稀版本就多达16种,包括八卷本《列国志传》、明长春阁藏版《后七国志乐田演义》、明末刊本《镇海春秋》、明种德堂刊本《新锲京本通俗演义按鉴全像三国志传》、明建阳书林刊本《二刻按鉴演义全像英雄三国志传》、明末刊本《新刻汤学士校正古本按鉴演义通俗三国志传》、明书林余应诏重刊本《全像演义皇明英烈志传》、康熙写刊本《都是幻》、康熙写刊本《豆棚闲话》、明末刊本《龙图公案》、明书林景生杨文高刊本《新刻京本通俗演义增像包龙图判百家公案全传》、康熙写刊本《赛花铃》、康熙刊本《人月圆》、康熙写刊《笔梨园》、明建阳刊本《全像封神传》、明末凌氏刊本《二刻英雄谱》。

屯溪古籍书店所购古籍的去向,大概可以分成三块,一是转售给北京中国书店、上海古籍书店等同行,二是出售给图书馆、博物馆及大学研究机构,三是出售给私人。撇开其它门类古籍不说,该店收购的明清刊本小说戏曲,就成为当时研究机构和郑振铎、路工、李一氓等人竞相购藏的对象。上文提及的明书林余应诏重刊本《全像演义皇明英烈志传》、明书林景生杨文高刊本《新刻京本通俗演义增像包龙图判百家公案全传》两种小说,为中国社科院文学研究所购藏④;据郑振铎1958年3月10日日记记载,他在北京“开通书社”,见到“《京锲皇明通俗演义全像戚南塘剿平倭寇全传》一书,系上图下文的万历建本,新从屯溪寄来,绝为佳妙,即挟之而归,心里充满了喜悦,虽非全帙,亦足十分珍视”。8月22日又载:“下午看书,理书,安徽屯溪古书店中人,送书来看。”⑤可知郑振铎不仅通过北京旧书店,也直接从屯溪古籍书店购书,想来所获颇丰。

由于胡士莹仅仅根据旧书店书目著录了《人月圆》书名,无法循此获知此书下落。事有凑巧的是,2005年8月,我和萧相恺先生、苗怀明兄同赴安徽师范大学参加一个学术活动,期间相约去芜湖图书馆看阿英专藏,承蒙安徽师大朋友的联络,我们被特别批准查阅了该馆编制的油印目录,并进入“阿英藏书陈列室”参观,当我看到《人月圆》时,不禁惊诧失声,所谓“众里寻他千百度”“蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”,只可惜图书馆方面只允许翻阅几下,不能细阅,更惶论抄录内容、拍摄书影之类。后来,我仅凭记忆将此书大致情况和藏处,写入拙文《古代小说珍稀史料知见录》,发表于台湾《中正大学中文学术年刊》2007年第2期。然此书萦绕心间,终难释怀。事情的转机出现在2016年10月,我赴安徽师范大学参加“《文学遗产》古代小说论坛”,期间主办方安排参观芜湖图书馆“阿英藏书陈列室”,我乘机申请调阅《人月圆》,居然被管理员批准,而且还默许我拍摄了全部书影⑥,一切都出乎意料的顺利。追踪二十年,终于有机会一睹此书真容,并写篇文章来介绍它,内心的愉悦自可想见。

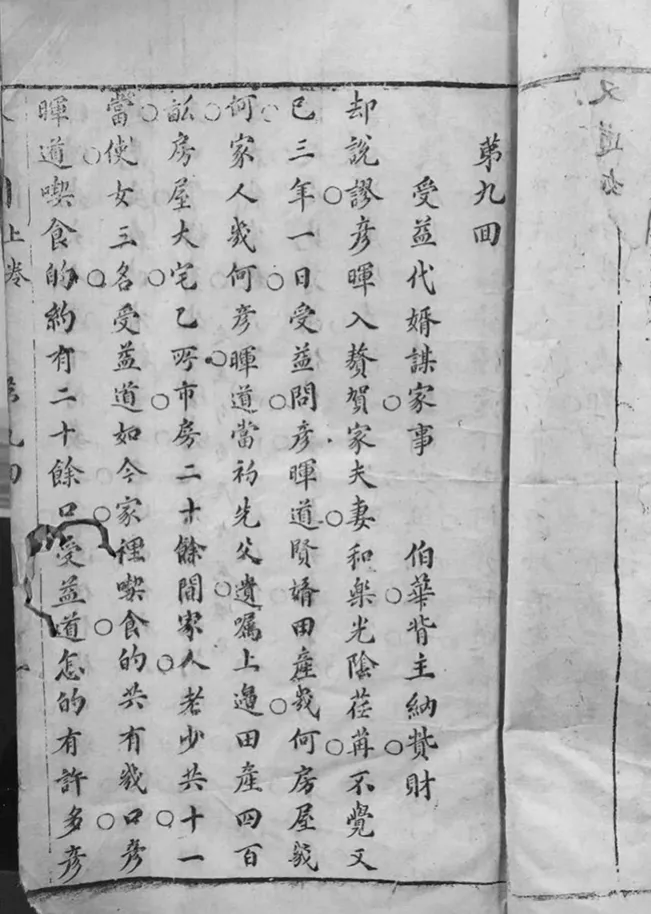

先来介绍《人月圆》小说的版本情况。阿英藏本残存1册,始于第八回第三叶,止于第十五回第一叶(仅存A面半叶,且页面下端残缺数字),第九、十、十一、十二、十三、十四完整无缺,合计残存42叶半(第八回残存4叶、第九回4叶、第十回7叶、第十一回7叶、第十二回7叶、第十三回8叶、第十四回5叶、第十五回残存半叶)。半叶八行,行二十字,四周单边,无鱼尾,无行格,行间刻有圈点和少量夹评文字;版心上端刻大字书名“人月圆”,下缀小字“上卷”,中刻回目数“第X回”,下端刻页码,各回单独标页码;软体字写刻,竹纸印刷,其版式、字体、纸张总体上呈现出清代前期写刻本的特征(图1)。查朝鲜时期著名画家尹德熙(1685-1766)《小说经览者》(抄写时间为1762-1763年间)收录有《人月圆》⑦,前与《欢喜冤家》《情梦柝》《巧联珠》《人中画》《巫梦缘》等小说相接,后与《双剑雪》《春风面》《遇奇缘》《剪灯余话》等小说相连。故《人月圆》小说的刊行时间下限,为乾隆二十七年(1762)。胡士莹称作“康熙刻本”,当转录自屯溪古籍书店书目,而古书店从业人员乃据经验判断,实际并无明确文献证据。故本文持保守态度,谓为“清前期刻本”。

图1 阿英藏清早期刊本《人月圆》第九回首页

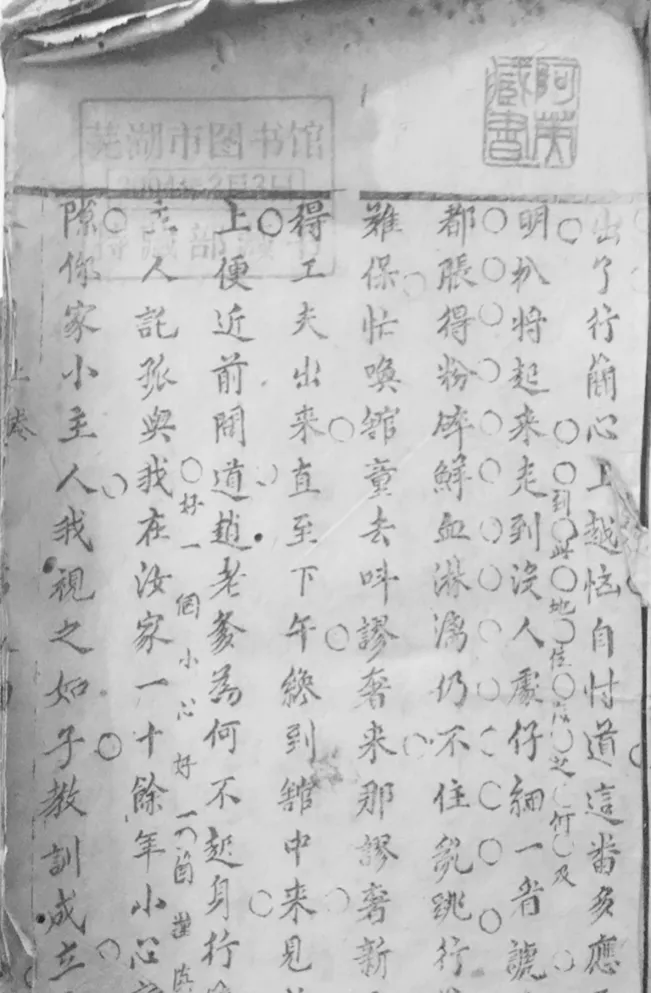

从上述版本情况来看,阿英藏本《人月圆》与屯溪古籍书店列售本,应即为同一本。实际上,阿英的家乡在芜湖(屯溪亦隶属芜湖市),1956年始担任中国文联副秘书长,他又是知名的小说收藏家,与古书业圈内人士联系紧密,无论从哪个方面来看,他都有机会从屯溪古籍书店购藏此书。此处,另有两个细节问题需要说明:其一,胡士莹转录《人月圆》“残存上卷”,但并未标明这个“上卷”是否完整,而阿英藏本“上卷”始于第八回第三叶,那么,同属于“上卷”的第一回至第八回前两叶,究竟是屯溪古籍书店出售时已残缺,还是阿英购藏后佚失?今观阿英藏本第一页右上书眉,钤有“阿英藏书”朱文方印(图2),按照古籍收藏印钤盖惯例,这表明阿英得到该书时,始于此页,之前的书叶原已残缺。其二,此书残存的最后一叶(即第十五回第一叶)版心,仍刻有“上卷”两字,则“上卷”篇幅至少有15回,而有“上卷”则必有“下卷”,或许还有“中卷”的可能;若各卷篇幅应大致相当,据此推算,《人月圆》全书篇幅至少有三十回左右,甚至更多,阿英藏本残存文字实际不及原书的四分之一。

图2 阿英藏清早期刊本《人月圆》残册首页钤印

鉴于《人月圆》是一部海内孤本小说,今不惮繁琐,将其所存各回回目文字及内容提要,撮述如下:

第八回 残缺第1、2叶

(前残)叙谬彦晖家塾老师赵行简,罹患寒热病,危在旦夕,管家谬奢(号伯华)请来江湖郎中“胡中庸”为其诊治,服药后却病情加重。彦晖闻讯赶来探望,行简嘱咐他在自己死后,要么他们夫妻搬回家来居住,要么将家产托付给岳父打理。行简儿子赵虚之好赌成性,谬家仆人赶去报讯,他赌得正欢,迟迟不走,最后等他来到谬家,父子才说了几句话,行简便呜呼谢世。

第九回 《受益代婿谋家事,伯华背主纳赀财》

叙谬彦晖入赘贺家三年后,岳父贺受益建议他辞去多余家仆,以节省开支。彦晖找来管家伯华商量此事,伯华拿出账簿,原来家财已被他暗中侵占,账目上竟然入不敷出,彦晖虽心中狐疑愤恨,却也无可奈何。彦晖命伯奢把父亲留下的两个侍妾采云、秋香遣嫁他人,伯华却偷偷转藏家中,占为己有。

第十回 《烧寺香两姬俱失,买新妾百两全输》

叙伯华侵占谬家财产之后,购置房田,又花钱买了一个“抚院承差”,受命往京中会稿。临行前,将家事托付给夫人,叮嘱采云、秋香勿要外出惹事。转眼就是清明节,谬伯华儿子谬仁和妻子、母亲上坟扫墓,家中留下采云、秋香。两人寂寞无聊,约定去菩提寺进香。次日,采云、秋香妆扮一新,辞别夫人,夫人又借给两妾金镯子。采云、秋香入寺后,觉凡和尚见色起念,将其软禁寺中,迫其就范。数月后,伯华归家,闻知此事,虽心中气愤,但因两妾乃其私占,也不敢报官。后伯华又携银两去扬州买妾,结果被他嫖娼费尽,买妾之事遂付之东流。

第十一回 《菩提寺彦晖读书,觉凡房虚之受祸》

叙其年彦晖科考,得了一等第三名,妻子贺兰英大受鼓舞,安排他去菩提寺专心温书,又担心他寂寞冷清,请赵虚之入寺“相资”。虚之无心读书,终日在寺内闲逛。一日,虚之偶然撞入西北房觉凡和尚内室,发现他正和采云、秋香两妇饮酒作乐,觉凡恳求不要告发,谎称愿赠银百两,并下楼去取银,虚之乘机抢了两妇的金镯子,下楼来与觉凡喝酒,孰料酒中有毒,遂死于寺中。

第十二回 《访虚之存慈隐蔽,恶陈氏长舌纷争》

叙彦晖因多日不见赵虚之,以为他已回家,命小厮去赵家寻找,才知虚之并未回家。彦晖向熟悉的东南房住持存慈和尚打探消息,获知觉凡所在西北房传有“迷人鬼怪”出没,心颇生疑。此时,虚之妻母同到贺家要人,彦晖急忙从菩提寺赶回家去处理。虚之妻弟“陈蛮皮”惯会寻事,闻之也来贺家闹吵,幸亏贺兰英出面摆酒调停,彦晖才免于挨打。

第十三回 《张捣鬼瞒友婪金,陈蛮皮唆姊告状》

叙陈蛮皮酒后归家,途中遇见友人“张捣鬼”,说及此事原委,张捣鬼心生贪念,瞒着陈蛮皮赶到贺家,以状告彦晖谋害虚之相威胁,勒索银子,被兰英拒绝。后陈蛮皮唆使姐姐去县衙告状,县令准告,差人拘传彦晖到堂。

第十四回 《做口号士民公愤,陷无辜知县定招》

叙会稽知县“全不要”,其父“全无耻”原任新城知县,曾因贪枉被谬彦晖父亲谬清溪参弹,故此怀恨在心,接获状子后,他乘机报复,严刑拷打,彦晖屈打成招,被定罪收监。妻子兰英遣丫鬟素娥等人,前往探监,百般宽慰,欲等待机会上告申诉。

第十五回 《赢金镯谬仁骄妻,图侥幸阿婆□□》,残存第1叶A面

叙觉凡将虚之毒死后,命香火僧将其尸首埋于寺后菜地,一名香火僧无意中发现了虚之臂上的金镯,假意掩埋,黄昏后又将金镯挖出私吞……(下残)

从残存的几回文字来看,《人月圆》敷演了一个发生在会稽(今浙江绍兴)的世情故事,包含着豪奴欺主、淫僧占妇、书生遭陷等习见的情节桥段。其中采云、秋香两姬入寺进香,被淫僧觉凡拘禁密室,又引出赵虚之被杀、谬彦晖被诬告入狱等情节,又隐约与明末西湖渔隐主人《欢喜冤家》第十一回《蔡玉奴避雨撞淫僧》类似,《欢喜冤家》第十一回叙妇人蔡玉奴入寺避雨、田寡妇入寺进香,却被寺中印空、觉空、无碍等僧,奸骗强占,拘禁寺内密室,而蔡玉奴的失踪,又导致丈夫蔡林被岳父以谋杀罪告官入狱。细读文本,两篇小说的细节也不无雷同点:譬如《欢喜冤家》写双塔寺东房为淫僧居处,西房则是“清净法门”,数名青年秀才读书其中;《人月圆》写菩提寺西北房为淫僧密室,东南房则是真正禅房,书生谬彦晖借读于此。譬如《欢喜冤家》写田寡妇欲去参拜后殿的“观音圣像”,觉空引入内室,“极其精雅,桌上兰桂名香,床上梅花纸帐”,又摆下“点心盒儿”⑧,田氏遂被奸淫霸占;《人月圆》写采云、秋香欲去“送子观音”处烧香,觉凡引至西北房,“殿宇庄严,房廊幽雅”,净室内备着“佳肴美酒,鲜果攒盒”,二姬终被哄骗拘禁。当然,《人月圆》与《欢喜冤家》第十一回虽多有相似处,却并不意味着它们之间一定具有直接的承袭或影响关系,因为此类“淫僧占妇”引发的社会案件,实际上一直是古代通俗小说津津乐道的文学故事。

毋庸讳言,无论就艺术还是主题而言,《人月圆》大概都算不上是一部佳作。不过,经过20世纪30年代至90年代持续的学术访查,古代通俗小说特别是明代至清代早期的作品,已基本被搜罗殆尽,近30年来,学界新发现的明末清初通俗小说仅寥寥数部而已,包括明崇祯刊本《型世言》四十回、清乾隆文元堂翻刻明忠正堂本《全像显法降蛇海游记传》二卷⑨、清初刻本《留人眼》十六回⑩、清初刊本《莽男儿》二十四回?、清乾隆序抄本《新编闺阁完人传》四卷二十回?等。有鉴于此,作为又一部新发现的清前期章回体小说,《人月圆》无疑仍是弥足珍贵,并且具有一定的学术文献价值。

附:《人月圆》

清前期刻本 残存1册 今藏安徽芜湖市图书馆第八回

(以上残缺)出了,行简心上越恼,自忖道:“这番多应要死。”等到天明,扒将起来,走到没人处仔细一看,唬得呆了,龟头都胀得粉碎,鲜血淋漓,仍不住乱跳。行简自揣性命难保,忙叫馆童去叫谬奢来。那谬奢新娶了媳妇,怎得功夫出来?直到下午,才到馆中来,见行简躺在床上,便近前问道:“赵老爹,为何不起身?”行简道:“我承你主人托孤与我,在汝家一十余年,小心谨慎,并无嫌隙。你家小主人,我视之如子,教训成立。我不幸忽染一病,发寒发热,自料必死。你可将束修为我置办后事。虽有儿子无实,不惟不肖,而且家中贫乏,与无的一般。故此烦你。”谬奢道:“赵老爹的尊恙,还是内科还是外科?若是内科,我去请大方脉宋杀人来医;若是外科,我去请世传活阎王来医。”行简道:“我的病,不是外科,也不是内科。”谬奢又道:“若是这等说,大街上有一个医生,姓胡号中庸,是内外兼明的,我便叫小厮去请来。”不一时,胡中庸已请到,便问行简道:“老先生有何贵恙?”行简道:“我近日为伤风,偶然吃了两帖热药,以致遍身发热,连龟头上都胀碎起来,如今出恭也不爽利。”中庸道:“我晓得了,只消两帖药,包老先生就好。”就在药箱内取出药来,簇了两帖寒凉克伐之剂,又将下疳疮药,将他下体敷捈,以致热毒上升,相火下炽,才逾半日,龟头腐烂,臭不可闻,及服了煎药,反觉胃口渐弱,饮食少进。谬奢见行简病势不好,一面差人去报他家里,一面差人去请主人回来。彦晖即便来候问行简,行简洒泪道:“贤契,我自从承令先尊托孤一事,日夜临深履薄,恐负令先尊美意。今幸贤契学业有成,姻事已毕,我死已无愧。只是我死之后,贤契须与令岳商议,或同尊夫人到此居住,或将家事托付令岳掌管,庶几不致两头三计。我家畜生不肖,我死后不要与他往来,即衣衾棺殓之事,我已嘱尊管家为我营办,不要费他半文。”彦晖却只是安慰他。

且说虚之正在蒋帮闲家里斗牌,有一个酒头是乡间财主,预先与帮闲议定相识他。才斗得两三副,只见谬家馆童,走得气急急的进来道:“原来在这里,累我那一处不找寻来?”虚之道:“寻我怎的?”馆童道:“赵爷病势沉重,危在顷刻,特来相请。”虚之斗得高兴,口里只管叫百老红万,那里揣着馆童。馆童立得不耐烦,便对虚之道:“相公不去,我先去罢。”虚之道:“你先去,我随后赶来。”虚之见色头不顺,便将相识神通显将出来,第一副打过去,自己接牌一看,是个花长肩;轮到第二副,打过去,自己接牌一看,是个四赏兼百老;再到第三副,又打一个,搠着顺风旗,一连三副,那酒头面前的抵马都卷光了。便立起身道:“我不斗了,家父有恙,急欲往看,明日再来。”帮闲将赌帐一算,虚之准准赢了一十五两。

虚之走到门外,将一半分与蒋帮闲,将一半放在肚兜里,然后到谬家馆中候问行简。行简道:“就是我臭腐在这里,你只落得快活在赌场戏耍。”虚之道:“孩儿闻宗师即日案临岁考,连日在友人斋头会考,因此不曾看得父亲。”行简又道:“如今我死在即,你少不得要丁艰三年,今后放心游荡去罢!”虚之坐在床口上,帐中臭秽之气触鼻,虚之忍耐不过,只管吐涎。行简又道:“吾因宦途寂寞,虽生汝一子,并无所遗。今番丧事,我已央谬管家营办,不要汝费一钱。只是汝母汝妻两个白丫髻,要你买的。”虚之因忍不过臭,只推小解,往庭中出恭,才进门来,闻得父亲痰症,响声甚大,如曳锯声,急走床前看时,早已两脚伸直了,虚之大哭一场。恰好彦晖也来,忙叫奢奴置买后事。谬奢却早整备已完,即唤土工人成殓讫,权将柩厝尼姑院中。毕竟不知此后虚之若何?且看下回分解。

第九回 受益代婿谋家事,伯华背主纳赀财

却说谬彦晖入赘贺家,夫妻和乐,光阴荏苒,不觉又已三年。一日,受益问彦晖道:“贤婿田产几何?房屋几何?家人几何?”彦晖道:“当初先父遗嘱上边,田产四百亩,房屋大宅乙所,市房二十余间,家人老少共十一当,使女三名。”受益道:“如今家里吃食的,共有几口?”彦晖道:“吃食的,约有二十余口。”受益道:“怎的有许多?”彦晖道:“先大人遗下侍妾二名,连服侍他的就有四个。赵先生在时,有馆童二名,连两个灶上值日的,就是五口了。谬奢父子婆媳,又共有八九个。”受益道:“你如今在我家里,只消两个小斯服侍,不必多人。以愚见论之,令先尊两位侍妾,既无所出,宜择好人家,或读书人,付度他去。谬奢父子,既料理家务,宜岁给口粮米数石。如此,则所费渐少,租税入手,攒积几年,再挣些田产。不知贤婿意下若何?”彦晖道:“岳父言之有理。”即到家中,唤谬奢分付道,要如此如此。谬奢听到要把采云、秋香配嫁他人,心中已不像意了,又闻每岁止给口粮米几石,越发恼了,便对彦晖道:“主人既然如此,贺相公自有主张,小人情愿退还管家的勾当。”就到家中,拿了两本册子,递与彦晖。彦晖接来一看,一本是历年收进租税房钱的帐目,一本是历年用去银钱的帐目,还有揭债细帐一幅,都是几年几月借张乡宦银几百两,李典铺中几十两。彦晖到书房中将算盘一算,田产都是他人的了,屋宅也是他人的了,只有器皿什物存下,帐上反透支用谬奢银一百八十两,眼见得也是没分的了。

彦晖口中不语,心下踌躇道:“当初父亲遗下产业,我又不曾赌钱宿娼,怎的就弄得干干净净了?”便不觉思想父亲,吊下泪来。谬奢道:“主人不必狐疑,帐上所用银子,俱有日子数目现证的,不要去论别件,即如赵老爹在此,每年束修衣服节礼,约费银五十余金,在此十余年,共有五百两去了。前年主人亲事,这三百两,是一主借郑尚书家里的,盘了三年,一本一利,就去六百两了。况值连年水旱,租税不清,房银拖了,小人并无分文干没。”彦晖道:“既如此,你可将房子应准与谁家的,就准与他;田产应准与谁家的,就准与他。尚有透用你银一百八十两,无所抵偿,你若要家伙器皿,胡乱取些去罢。只有采云、秋香二人,你速速寻两个好人家,送了他去,不许索一毫东西。”谬奢道:“自然依命。”原来谬奢先有远离主人之念,预先把银子买一所房子,在数里之外,只说将采云、秋香二人送与秀才为妻,却私领了船,都送在自己家里。停了数日,将家主器皿物件,尽载到家里。田房上所找来价银,就在自己宅边,置买肥产。可惜谬彦晖一主家私,尽被谬奢坑去。

再说彦晖走到家中,却恐贺受益埋怨,□□□□兰英房里,坐在兰英身边,不住地短叹长吁。兰英盘问再三,才将谬奢坑尽田房器物的情由,细细诉说一番。兰英道:“原来如此,官人不必挂怀,只要自己有志读书,倘图得寸进,不愁没有家计。这奴才既然侵占了去,你且忍耐则个。”彦晖道:“贤妻之言有见。”惟有贺受益夫妇,常说女婿为人懦弱,以致家私被豪奴□□□,亦不敢在女儿面前嫌他。毕竟不知彦晖此□□□,且看下回分解。

第十回 烧寺香两姬俱失,买新妾百两全输

却说谬奢号伯华,自从违背主人之后,自己置买大屋一所,肥产四百余亩,又将千金顶买抚院承差,才上班两次,就差他京中会稿。忙到家中,收拾盘缠起身,别了妻子,又私嘱采云、秋香,不要往外边看戏烧香,惹人谈论。此时才是灯后,恐违宪限,只得起程。又对老婆道:“家中事体,你须要撑持,我出门,直到八九月中才能回家。两个儿子,都要赌钱嫖妓,你约束他,不要游荡。”说罢,就跑去了。过了月余,却是清明时候,谬仁备了羹饭,买了纸钱,同母亲及妻,一起往坟上拜扫。谬俭因新入赘外边,也不在家里。两个丫鬟又都随轿子去了,只有采云、秋香二人,无揪无采,住在家中。思量往日在谬清溪身伴,终是大家模样,如今虽衣食不缺,却要在谬奢婆子手中讨针线。两个思想了一巡,不觉掉下泪来。只见柳荫中,莺梭乱掷;杏园内,燕剪频穿。两个不觉困倦起来,时日已将晡,两人走到门首,只见那些上坟的,也有随着丈夫的,也有领着女儿的,都从陌上转来。秋香叹了口气,便对采云道:“姐姐,这些有丈夫的,有儿女的,都是前生修来的。我与姐姐,只因前生不曾修,以致如此。我闻得菩提寺中,新塑一尊送子观音,甚有灵验。我与你明早同去烧一炷香,若求得一男半女,也好送终。”采云道:“纵然求得来,干得甚事?只是我和你家居抑郁,明日出去走走,散闷消闲则个。”

不一时,只见谬仁先归,两人就跑进去了,随后老婆子同媳妇一齐回来。两人同坐一处,那老婆子只说桃红柳绿,香车彩轿齐来;燕老莺啼,少妇娇娘同到。真个人山人海,那一处不是踏青扫墓的。秋香道:“适才与姐姐在家无聊,思欲到郊外走走,少舒闷怀。明早便欲同往,不识阿婶肯容否?”老婆子道:“这样繁华世界,不去走走也枉了一生。你二位既然要去,任凭几时去,只是早去早归。”秋香道:“原说到菩提寺里烧香,少不得就归的。”

次早,采云、秋香起来,便轮流梳妆,打扮得娇娇滴滴,穿了衣服,走到老婆子处说知。婆子道:“你两位还是走去,还是乘轿?”秋香道:“这里到菩提寺不多路,我同姐姐走了去吧。”婆子道:“既然要走,原叫两个丫头跟了去。我看你们打扮虽好,只是这副银手镯,不像模样。”便对秋香道:“你到大娘子处,借他金镯带带。”又对采云道:“我这副金镯,你拿去带了。”二姬欢喜,谢了婆子,却叫丫头跟了,便到菩提寺来。

原来寺中东南房存慈一房,也是谬家的门徒。才进山门,存慈知道是伯华家里的,就叫香火人请了进去吃茶,桌上摆十数件果品茶食。二姬那里肯吃,存慈只得请两个丫鬟吃了些。随喜一回,便问香火人道:“闻得寺中新塑送子观音,在那一房?”香火人道:“在西北房。”二姬道:“既然在西北房,你可引我去要烧香。”香火人即忙引二姬到西北房烧香。觉凡和尚见了二姬,便觉神魂飘荡。那二姬正要烧香,转头来不见了两丫头,忙问香火人道:“两个丫头怎的不见了?”香火人道:“想还在我家斋堂里吃点心,适因我一直来此,不曾唤得他。”二姬道:“烦你快去唤来,我们立等香烛。”香火人连声答应,就出来了。

觉凡便悄嘱徒弟去关了墙门,将锁锁了,就来对二姬道:“娘娘若要到送子观音处烧香,这佛堂还在后边,须从廊下转来,进一头门儿就是。小僧在这里等,姐姐们来,引他进来。”二姬抬头一看,果然殿宇庄严,房廊幽雅。便一步步挨进去,转东来,果有小小角门,走进门一看,的是三间净室,内塑送子圣像。二姬拜了观音,不见丫头进来,忙走到角门一望,只见门儿锁了。觉凡却从西首穿到厨下,分付小和尚,整备佳肴美酒,鲜果攒盒,千方百计,哄骗二姬。二姬准准坐了一夜,饿了一日,怎当觉凡锁禁在内,不许放出。到第二日,只得勉强顺从了。两个丫头守在西北房门首一日,不见踪影,也只得回去了。

却说谬奢自八月中旬,自京至家,一路辛苦备尝,思量赶到家中安息受用。第一日到家,不见采云、秋香,问及婆子,婆子支吾过了。第二日到采云、秋香房里一看,只见冷冷清清,帐上尘埃堆满;沉沉悄悄,床头蛛网排空。便来寻婆子闹吵。婆子道:“你几时不在家,耳边好不清净,今才到家,就大惊小怪起来。”谬奢道:“老乞婆,我且问你,那秋香、采云那里去了?”婆子道:“我闻得前日你要送与士人为妻,因你不在家,我代你送去了。”谬奢听了,一发咬牙切齿,便揪婆子头发乱打。适谬仁在外进来,劝解道:“爹爹,不须发怒,二姬并不曾送与人。”谬奢见儿子来劝,就丢了手。那婆子倒在地上,一头哭,一头骂道:“天杀的老亡八,两个丫鬟原是主人的侍妾,你占在身边多时也够了,如今不见了,怎就把我出气?我实对你说,还是清明时,要去菩提寺里烧香,据两个丫头说,才到西北房去,就不见出来。你若要,你自去寻。”那谬奢听得也不敢高声,自己只在后堂走来走去,私忖道:“这两个丫头,原是我的私货,我若要寻获,必要告西北房和尚,倘若县官察知二人系谬清溪侍妾,我也要顶一个斩罪。我如今且察西北房住持是何名字,待按院到了府中,我私下去对理刑厅书手说,做他一个访。只是我要到杭州府上班,住在寓所不便,意欲自己买一所小房,带一位娘子去炊爨,就如住家里一般。今不幸二姬俱失,这怎生好?”又寻思了一会:“不如将银百余两,竟往扬州去先买一妾,然后同到杭州府买房。”算计定了,拿了银子,只推又要上班,竟嘱船家往扬州进发。

才到两日,那些牙婆们都晓得浙江人在此讨小,张家也来说,李家也来讲。原来扬州讨妾,有一个例头,凡是到一家要看女儿,先要见面钱银五钱,牙婆一钱,不管你成不成,就要的。一连数日,谬奢看了百余个,到费了六十多两银子,止存四十余两,因连日看了女子,动了虚火,走到娼家嫖了两夜,弄完了,只得搓搓手,原到杭州府来。因此一遭折挫,连讨妾的念头也坏了。毕竟不知去后若何?且看下回分解。

第十一回 菩提寺彦晖读书,觉凡房虚之受祸

话说其年彦晖科考,获了一等第三名科举,兰英喜之不寐,劝丈夫早晚用功,以图上进。又见家里事冗,不可读书,教丈夫到菩提寺里,借僧房看书,叫小厮担饭去供给。又恐丈夫独坐冷静,着谬家馆童去请赵虚之相资。谁想赵虚之自从行简死后,从不曾与彦晖觌面,也常思到贺家来相访,又恐贺受益嫌疑。正值无聊,在街闲闯,忽见谬家馆童在前面行走,便跑上去将扇子打他一下,便道:“你往那里去?”馆童道:“我家相公有了科举,今借菩提寺里读书,特来请赵相公去相资。”虚之笑道:“莫不是你说谎?”馆童道:“家相公现在寺中等待,岂敢说谎?”虚之道:“既然如此,我随你就去。”便把巾来整一整就走,走到寺中,彦晖欢然迎谒,叙过寒温,便道:“小弟因家中闹吵,特借此地为藏修之所,敢烦仁兄指教。”虚之道:“家中读书,一事不关心,却事事在耳边聒扰。寺里读书,件件在耳侧,却无一件在心里缠绵。所以,家中用功一年,不如寺里看书一月。且仁兄喜气满面,将来夺解无疑。”彦晖道:“休得取笑。吾兄目下若不丁艰,此番必然联捷。”自此两人朝夕谈论,也有时作文讲书,惟有虚之时常要外边走走,若是老和尚不在家,便去哄骗小和尚掷骰子,斗纸牌,买酒吃。原来菩提寺中共有八个房头,这彦晖所借住的,叫东南房,就是贺受益家里的门徒。此外尚有七个房头,第一是西北房,殿宇又大,僧众又多,施主也广,那西北房住持和尚叫做觉凡,年纪四十余,他也晓得虚之的行径,心上有些厌他,又恐他悄地闯将进来,预将一幅纸,写了告白,粘在墙门左边,上写道:“近日有一等无耻朋友,挜称相知,闯入佛堂,乘无人看见,偷去准提菩萨前古铜镜一面,古铜香炉一个。今后倘有无故擅入佛堂者,即以贼论,面叱休怪。本房住持觉凡谨白。”

却说赵虚之终日在寺中走来走去,寻这些小和尚玩耍。时值中元佳节,师徒们个个在外礼忏去了。虚之越觉无聊,回到书房中,见彦晖在桌上看《易经》讲章,虚之便一把拽起来道:“这书越看越昏闷,我与兄且进寺里去走走。闻得西北房,廊舍幽雅,佛像庄严。我从到寺中,曾没有去。今日,趁这些僧众不在家,同去随喜一回,何如?”彦晖只得相陪同往,走到西北房门首,只见粘着高处一张告白,两个念了一遍。彦晖即忙退步,口中又连说:“不可去,不可去。”虚之道:“你却怕他不敢去,我却偏要进去,看那秃驴如何把我做贼论。”彦晖一径往看书处去了。虚之却一步步挨进去,只见朱栏碧槛,堂中古佛光华;粉壁花轩,架上琉璃灿烂。弯弯曲曲,数不尽落花几点;沉沉杳杳,听不出啼鸟数声。虚之沉吟道:“我不信寺里,到有这一个好所在,怪道秃厮不容我们来。”又进一层,却又是净室三间,甚是潇洒有趣。又转到东边,过一角门,却是小楼一带,庭中花卉甚多,不暇致详。

虚之在楼下坐了片刻,却要去楼上闲耍,不想左来右去,再寻不出楼梯的去处。又似闻楼上有笑语声,心下一发狐疑。偶然见板壁上诗画,有绝好的。虚之得意得紧,就将扇子倒转柄来,权做笔儿,望着板壁上诗乱圈乱点,不期点得重了些,呀的一声,一扇板壁却如门儿一般开了。虚之仔细看时,到是楼梯在此。虚之踅上梯来,只见两个妇人同着一个和尚,在楼上饮酒戏耍,虚之便大喝道:“干得好事!”那和尚唬得魂不附体,便双膝跪下道:“小僧该死,求相公饶命。小僧有白银一百两,藏在楼下,若相公恕小僧死罪,当即取来,少申敬意。”虚之道:“既然如此,你且去取来,我决不破败你。”那和尚鼠窜而去。虚之见妇人生得标致,便动兴起来,搂抱妇人,连亲了几个嘴,满身都摸得到。思要与他干干,又恐和尚上来,不好意思。又见两个妇人头上各有金簪一枝,臂上各有金镯一对,虚之都取来袖了,竟自下楼梯来,要与和尚讨银子。

谁知和尚已安排计较,守在楼梯门首,见虚之下来,便问道:“相公要往那里去?”虚之道:“特来寻你。”和尚道:“不瞒相公说,楼下门房钥匙,被徒弟带了出去,如今差人去取了。求相公暂缓片时,还要买一杯水酒与相公谈谈。”虚之还道是和尚真情,原就在楼下闲看诗画。少顷,果然一个小和尚擎着一壶酒,后面一个香火人,搬着一盘嗄饭,一架攒盒,摆列停当,那和尚便请虚之坐着同饮。虚之见肴馔精洁,酒又清馨,闲耍了一回,腹中先已馁了,两个你一杯,我一盏,不觉直吃到傍晚。虚之见和尚外貌殷勤,便道:“承你盛东相款,适蒙所许赐谢,止将一半出来,我就要告别了。”和尚又道:“性命全仗相公庇佑,这些须礼数,不足报大恩万一,岂敢短少?”又道:“左右天色晚了,相公请再饮几杯,倘不嫌污秽,就在小房权宿一宵。”说毕,又叫小和尚快暖一壶热酒来。小和尚点头会意,另将一把酒壶,把砒霜放在里头,仍将热酒冲下,又嘱香火人将这酒壶,站在虚之身边,只管筛与虚之吃。虚之却吃得醺了,并不防备。一连豁输了五六拳,吃了大杯五六巡,便觉肚里有些疼痛起来,和尚假意扶到榻上去,与他解衣而睡。谁知药性渐发,只得乱叫乱喊,在榻上踅来踅去,痛不可忍,虚之也晓得被和尚药酒药了。只见和尚点灯来看,虚之便大骂:“秃驴,与你日前无怨,往日无仇,你为何就药杀我?”和尚道:“今日是你来寻我,不是我来寻你。”虚之咬牙切齿,骂了一会,觉道口中嗓渴,便叫有水拿一盏来。和尚却叫小和尚,原把壶中所存药酒,斟在瓯中拿去。虚之接来呷了一口,慌忙吐出。和尚与小和尚一齐走上前来,捉定虚之的手,捏了鼻头,索性将药酒灌了一盏。虚之便大叫一声,七窍流血而死。原来和尚就是觉凡,两个妇人就是谬奢所占采云、秋香,因清明时到寺中烧香,又到西北房中随喜,竟被觉凡哄骗至后边楼上,无门可出,只得顺从了他。毕竟不知后边和尚若何,且看下回分解。

第十二回 访虚之存慈隐蔽,恶陈氏长舌纷争

却说谬彦晖在东南房书室中看书,再不见虚之出来,直到夜黄昏时候尚不见来,心中好生疑惑,只道是回家去了。一连三日不见到寺中,便叫小厮到他家里,问声为何不来。恰好赵家婆媳两个,见老鸦不住的在屋上乱叫,更兼家中柴米告乏,正要来寻虚之。适见谬家小厮去问,那婆媳齐声道:“自从三日前到寺里,从没有回来,我们正在这里眼巴巴望他,怎的你到来寻问?你快快去寻来,买酒请你。”小厮道:“除非又在蒋帮闲家里斗牌,且去寻寻看。”小厮忙走到蒋家来,只见帮闲独自坐在桌上写字,便问道:“两日可见赵相公么?”帮闲道:“自从你家请去相资,曾没有来。”小厮慌忙到寺里回覆彦晖。彦晖道:“这也奇怪,前日明明见他往西北房去的,为何再没处寻?”心上怀着鬼胎,便叫小厮去请本房住持来。这个住持和尚姓周,法名存慈,自幼持斋戒酒,遵守清规,并不为非作歹。彦晖甚自敬他。存慈闻彦晖相请,即到书房中来,只见桌上摆着点心数碟,小厮在一边煎茶。彦晖忙迎请坐,且云:“昨有友人送秋茶一瓶,特请师父一尝。”存慈道:“怎来搅扰相公。”吃到中间,彦晖便问:“寺里共有几个房头?”存慈道:“共有八个房头,三个副应,五个禅房。”彦晖道:“里边西北房,还是副应,还是禅房?”存慈道:“虽是禅房,到有施主请他副应,止因住持嗻,交结得广,不比小僧没用。”彦晖道:“这个住持叫什么法名,许多年纪?”存慈道:“叫做觉凡,年纪比小僧少十余年,只好四十五六。”彦晖道:“他房里可去随喜得么?”存慈道:“相公得去且去,不得去且罢。他房中惯有迷人鬼怪,若是四五位一齐进去还不妨事,若独一个闯去,险些儿害了性命,不是当耍的。”彦晖听了,唬得面如土色,目挣口呆。存慈道:“相公如何惊骇?”彦晖道:“就是与我同读书的赵相公,前日要我同到西北房随喜,因见住持粘告白在门,我便不敢进去,他却偏要进去,如今第三日不见踪影,若据长老说,那赵相公莫非被鬼怪迷坏了?”存慈道:“若独一个进去,这也不保。”存慈又道:“虽然如此,恐赵相公又往别处去,也不见得,还是各处寻访为是。”当即辞谢彦晖,竟进去了。

彦晖正在那里沉吟,千想万算,没有理会。只见两个小厮急忙忙走到,便说:“请相公回去,家里有事。”彦晖就问:“何事?”小厮道:“赵家婆媳两个,乘着两肩轿子,跟了两个婆娘,在吾家闹吵,口里说还我家官人来,为此请相公回去。”彦晖慌忙走到家中,果然门首歇下两乘轿,厅里坐着四个轿夫。走进后堂,只见岳母陪着赵老夫人,对面坐着。兰英陪了虚之阿妈,打横坐着。彦晖走上前来,深深作了个揖,便问道:“伯母一向纳福?”又对虚之妻揖道:“老嫂近来安否?”那婆媳齐声道:“我家官人好好同你读书,为甚缘故,就暗地磨灭死了?”彦晖道:“小侄从幼托孤于老伯,虚之兄与小侄如同胞兄弟一般,从无口角,怎的今日就说客话起来?”陈氏道:“既然如此,吾丈夫那里去了?”彦晖只得将西北房进去情由,细述一番,又述:“存慈曾道西北房有迷人鬼怪,惯要迷死人,莫非虚之兄被他伤了?”婆媳齐声道:“吾眼睛里,从不见青天白日,鬼怪就迷死人,明明是支吾了。我晓得你,怪我官人也怪得久了,当初在你家里时节,你便叫谬奢逼他,几乎送了性命,如今又不知是叫人打死的,是把药酒药死的,你不如从直说一个明白。”彦晖又气又恼,也不答他,竟自到房里去了。

原来赵虚之妻陈氏,素性邋遢,不晓作家,一味要吃好东西,要穿好衣服。虚之平日在外管些闲事,做些中人,进来银子,买长买短,只落得妻子嘴头肥鲜,身上华丽,就有时再没处出豁,走到县前代里长凡一限较,也进三钱色银,为夜膳酒馔之费。自从彦晖请来相资,也是管闲事的日子多,□寺中的日子少。如今一连四五日没有回来,弄得家中冷冷清清,也怪不得他两个来聒絮。

却说陈氏有一个弟弟,绰号叫陈蛮皮,惯要与人赌力牵拳,若有些不像意,便要拉人摔打,打得不快活,就要去央虚之写状子告人。虚之有生意的时节,也常拉他来吃酒。一日走到虚之门首,见门儿锁着。蛮皮思想道:“就是姐夫不在家,亲家母及老姐往那里去了?”转身就问门首管门的老仆,老仆道:“贺家去了。”蛮皮道:“还是他家请去的,还是自己去的?”老仆道:“不是请去的。因相公同谬相公请去菩提寺里读书,一连三日不见回来,及去寻时,再没处寻。因此老奶奶及大亲娘,到贺家去的。”蛮皮道:“他们去也没用,不如待我去打他一场,告他一状,再作道理。”

那蛮皮走到酒店中,买两壶酒吃了,然后走到贺家门首,果然两乘轿儿,尚歇在那里。蛮皮竟跨到客座里,便大声喝道:“里面有人么?”那陈氏在内厢,听得弟弟声音,便走出来哭诉道:“兄弟救我,你家姐夫被谬彦晖谋死了。”蛮皮道:“姐姐放心,若是姐夫果然被他谋死了,在我身上,出你几口气。”说罢,就将椅子乱打起来,打得六把交椅粉碎,又去扯八仙桌子来打。其时,谬彦晖往李铁口家问卜才归,只见蛮皮气恨恨的,坐在桌上,见了彦晖,也不起来,挣着眼道:“你干得好事。”那彦晖到有些面善,便对上作一揖道:“不知陈大哥降临,有失迎迓,望乞恕罪。”即蛮皮从桌上跳将下来,将左手揪住彦晖胸前,右手奋着大拳,喝道:“你可认得老陈的拳么?”彦晖道:“陈大哥休要取笑。”蛮皮道:“那个与你取笑。你若还我姐夫便罢,若不还我姐夫,你硬着头儿,忍我几拳。”说罢,便将胸前放了。

却说兰英听见外边喧嚷,心中如有刀刺,急走到屏风缝里一张,唬得面如土色,忙叫素娥请相公进来,又□素娥点一盏砂仁汤与丈夫吃。晓得陈蛮皮是贪酒的,忙叫厨下备五六大碗嗄饭,四盆小菜,两大壶酒,先叫小厮抬出去,仍旧来请丈夫往外陪陈蛮皮同饮。彦晖那里肯去,兰英道:“人将礼乐为先,你若不出去陪他,便是你没理了。”彦晖只得出来相陪。那蛮皮原是个酒徒,见小厮擎着两壶酒来,便把脸儿放下了,又见五六品肴馔,便喜欢了。彦晖送酒坐定,便道:“陈大哥请吃杯淡酒,凡事全求海涵。”蛮皮就转口道:“谬兄,我看你这小娘一般模样,怎有胆量谋死人。其实我们这样粗人,若有冤家走到跟前,或者打得高兴,正要打坏了也未可知。适才因姐姐恼闷,说姐夫死了,我这狗性发起来,便闹了一会,因此冒犯尊颜,幸勿见罪。”彦晖道:“岂敢□□。”又见他善酌,叫小厮再拿两壶酒来,将大杯连斟□几杯,直吃到酩酊而去。临别时,又请陈氏出来,悄悄嘱道:“女妇们住在人家,颇觉不雅,你还同亲家母一同回去,且到明日,少不得有一个计策起来。”那陈氏果然劝老婆子一同去了。毕竟不知陈蛮皮去后如何,且看下回分解。

第十三回 张捣鬼瞒友婪金,陈蛮皮唆姊告状

却说陈蛮皮吃得醉醺醺的回去,路上遇着一个伙计,叫做张捣鬼,惯会掠是说非,搬唇弄嘴,一生事业,尽靠这张嘴角;半世生涯,全凭那片舌尖。与陈蛮皮素称莫逆。一见蛮皮东倒西歪光景,便道:“蛮皮春风满面,怎不挈带我?”蛮皮道:“你又来捣鬼了。我是亲眷人家请我的,怎的好带挈你?”捣鬼便道:“如今天色尚未晚,我与你同到八乂场里耍耍。”蛮皮道:“我心中有事,没功夫去。”捣鬼道:“你心中有事,怎不对我说?”蛮皮道:“与你说也话长,明早来我对你说。”捣鬼又道:“有话就说,怎的又待明早?若然你行不动的,我做兄弟的与你代行。”那蛮皮乘了酒兴,竟挽手到无人处,将虚之与彦晖之事,细说了一遍。捣鬼道:“原来如此。你明日坐在家里,待我央蒋帮闲写了状词,我便袖了到彦晖处,只说你要告状,吓他一吓。那谬彦晖原是个雏儿,一定要央人出来说合,然后我便从中撺哄,这一主财香,不怕不到你手里。”蛮皮道:“这个算计有理。须索就去便好。”捣鬼又道:“你吃得醉了,回去睡了罢,我与你去做起来。”捣鬼别了蛮皮,一头走,一头想:“若是做得这件生意,强如在八乂场里蹲身。”连忙走到蒋帮闲家里,将前情转述与蒋帮闲知道,只说:“明日是投文日期,虚之的夫人将来央及你写张状词。”帮闲道:“虚之与我相处一番,待我显些手段出来,写一张词,包那谬彦晖稳稳问一个死罪。”捣鬼道:“我也不平的紧,怎的一位好朋友,就悄地谋死了?”帮闲磨了墨,思想了一回,提笔写道:“告状妇陈氏,告为杀命灭尸事。痛夫赵无实,身出宦裔,名列胶庠,祸遭恶棍谬文曜,邀同到菩提寺僧房肄业,朝往暮反,起文曜妒夫学业胜己,辄起狼心,潜谋杀死。又将尸体不知撇在何处,四处寻觅,并无踪影,显系情慌匿尸灭迹。伏乞天台签拘恶犯文曜,电鞫谋死真情。上告。”帮闲写完了,递与捣鬼收讫。

次日,捣鬼起身,忙到典衣店中,赁了一件新鲜衣服,走到贺家,便问道:“里边有人么?”谬家小厮问道:“外边是谁?”捣鬼道:“要见谬相公的。”不歇一时,谬彦晖即忙出来迎揖,坐问道:“宅上高姓?”捣鬼答道:“小子姓张,表字悬河,特为尊相有件紧急事,小子特来达知。”说罢,就去袖中摸出一张纸来,呈与彦晖。彦晖接来一看,是陈氏出名,顶名告彦晖的。彦晖唬得满面通红,便赌咒道:“若是谬彦晖谋死了赵虚之,全家消灭。”捣鬼便道:“不要说赵兄与尊相契厚,必无此事。就是尊相这一副面庞,也不是个谋死人的模样。只是其中委曲,小子其实未知。烦尊相从头细说一番。”彦晖却将同到寺里,及要去西北房实情一一说知。捣鬼又问道:“赵兄还是同住在寺里的,还是朝去暮反的?”彦晖道:“虽不是朝去暮反,十日里头,到有七日不在寺里的。”捣鬼道:“越发是冤枉的了。只是这张状词,名虽是陈氏出名,其实是他舅子陈蛮皮所为。尊相若要解围,主要与陈蛮皮说明,这事就冰冷了。”彦晖见小厮掇茶出来,便分付安排酒菜。捣鬼假意辞道:“小子非图口腹而来,平日贱性只喜与亲友解纷,今早偶到县前,正遇着蛮皮在那里伺候投文,被小子一把扯住,夺他纸来观看,方知是告尊相,故此特来禀知。尊相若没有见教,小子便要告辞。”彦晖道:“且宽坐,吃杯水酒,从容相议。”

少顷,只见安童搬出四盆小菜,八大碗嗄饭,两壶酒摆在桌上,两人对坐而酌,且酌且谈。捣鬼又道:“不瞒尊相说,就是天摊来的大事,我张悬河一去担当,他们屁也不敢放了。”原来张捣鬼不比陈蛮皮,只顾尝酒,口里只说要与蛮皮打话一事。彦晖道:“足下请再饮几杯,小弟解手就来。”忙走到后堂与兰英说,据张悬河说要如此这般,兰英道:“你又不是打官司的人,更没个心腹人帮助,我父亲又不得归,目下只认个晦气,撒忒了几两银子罢。你且出去与他商量,大约得几两银子,便可完事。”彦晖出,就将妻言述了,若要他不告状,不知得几两银子便可完事。张捣鬼道:“如今他谁来要你银子,原只是要去告状。若是人命事情真□,怕宅上几两的银子,只好做铺堂使用。如今行成□事,原是小子一片热肠,并非蛮皮本意。若尊相不以愚意为谬,或先将四五十金,待小子终日去请他吃酒,慢慢将言语激发他,解劝他,就是他的姐姐及赵老夫人,也待房下去请他解劝几番,送些礼物,安慰他几次,渐渐点化他转来,正所谓得他心肯日,是我运通时。还有一说,大凡人家事体,不拘多寡大小,都是有限量的,惟有人命官司,再点不着深浅,凭你有一千家私,要完一千,有一万家私,要完一万。总之,先较量你家事,然后与你讲帐。不到这个地位,不肯容你干休。你道这样世界,就是假人命,也要弄真起来。尊相闭户读书,那里晓得官司中的厉害。”彦晖听了这话,心上只管乱跳,如痴呆的一般,说话也说不出来,只得再到里面与兰英商议。兰英道:“方才你出去,我随后便来,屏风缝里细看那人相貌,是一个光棍小人,听他一番言语,又是个利口,毕竟是与陈蛮皮一党的,故意叫他来说合。既然说了半日,若分文不与,彼必衔恨,是为虎添翼了。若厌其欲而去,后必又要央别个来恐吓,一发堕其术中。吾今已封完八两银子在此,封筒上却写谢仪十两,你便袖出去,亲送与他,只说承足下一番美情,聊备菲仪,少表谢敬。至于告状一节,虚则虚,实则实,一凭赵家罢了。”彦晖听了兰英言语,如开茅塞,便道:“有理,有理!”竟将银子袖出,双手递与捣鬼。捣鬼见只十两,有些嫌少的意思。彦晖便道:“这些须薄礼,是奉谢足下的。至于告状,总之小弟并不曾谋死虚之兄,凭他怎的罢了。”捣鬼道:“有理,有理!小子告辞了。”临出门时,又附耳叮咛道:“小子承尊相盛情厚赐,无以图报,他日若赵家告了尊相,尊相诉词干证,千万写小子在第一,倘县公审得不明,小子包你就说转来。”

当时捣鬼离了贺家门首,千欢万喜,将一封银子放在兜肚中,自忖道:“我如今就去回覆蛮皮,凭他告也得,不告也得,若是不告,我落得白进这几两白银;若是告,与我也没有相干。”不期走到十字街头,正遇着陈蛮皮在人丛里看拳师打拳,捣鬼叫道:“陈蛮皮,你又在此偷筋节了。”那蛮皮闻得捣鬼已来,道是说合有就绪,忙走出来挽捣鬼到没有人处,问道:“云云若何?”捣鬼道:“你家姐夫与谬生至交,怎的就有谋死事情?且我看谬生,到是个好人,我也不好开言劝他拿出财物来。”蛮皮道:“我晓得你去嚼咀了半日,骗些酒肉吃了一肚,又骗些银子藏在腰边,却到来我跟前与他说分上,我如今告状,带你第二名人犯。”捣鬼道:“不必发恼,你既要告状,状词却写得端端正正在此。”说罢,就去袖中摸出来,递与蛮皮。

那蛮皮接了状词,次日就唆陈氏,同去县里告状。知县接了状词一看,看到被告谬文曜即谬彦晖,系故宦谬清溪之子,知县当面就批准了,就行了牌,差了两个快手,限次日午堂审。两个快手星飞去拘彦晖。毕竟不知彦晖性命若何,且看下回分解。

第十四回 做口号士民公愤,陷无辜知县定招

却说知县姓全,就是前日谬清溪做科道官,参坏贪酷新城县知县全无耻的儿子,他也是个科甲,因父亲有金银遗下,竟将去吏部当该处使用,谋了会稽县知县,却因父亲是贪污坏官,他就改了名字,讳不要,号泊如,因此,人都叫他做全不要。谁知名儿虽改,性儿到比老全越贪些。才莅任半年,那些百姓们就做一个口号起来道:“全不要,过赃钱钞只嫌少;全泊如,脂膏刮尽只存皮。”又道:“全不要,杖赎火耗一齐倒;全泊如,贪污只恐老天知。”又有恨他的,做了他“十不要”俚鄙,道是:“一不要顾廉耻,二不要惜名声,三不要恤人言,四不要畏天变,五不要怕上官弹劾,六不要惧鬼神暗诛,七不要秀才参谒,八不要乡绅荐扬,九不要儿孙昌盛,十不要自家性命。”也有心腹吏书知道,私去报与知县道:“外边如此传闻,宜缉访一二,枷号警众。”那知县到说得好:“常言道,礼义之不愆,何恤于人言。大着耳朵,由他说去便了。”只是尝怀恨谬清溪,要寻他儿子报仇。不想彦晖这件事,正撞他手里,当时准了状词,走进后堂,扬扬得意,便对母亲道:“不料二十年前积恨,如今才有还报的日子。”母亲问其缘故,把当初谬清溪参坏父官,及今日谬彦晖为人命事情,述了一番。母亲道:“人命事情,未知真假,宜虚心体问来历,不可以私怨而害公义。”泊如道:“有仇不报,非丈夫所为。”连夜将彦晖谋死人命事,申详上司及学院,学院批发本学教官,内批:“谬文曜准革去衣巾。”知县得意得紧,速唤快头拘赵氏原被告,下午听审。也不由彦晖分辨,就将刑具乱打乱夹,咬牙切齿,拍案大怒,皂隶打得轻了,便把皂隶来打。彦晖从未受刑,痛入骨髓,昏而复醒者几次,只得勉强自诬,写了供招。那知县就在堂上,判了口词道:“审得谬文曜与赵无实,系通家友也,其先无实之父,曾受文曜托孤,抚养成人,教训入泮,皆赵之力。为文曜者,方将感恩于万一,图报于涓溪。何期辄起狼心,顿兴蛇毒。假读书为名,养死士于寺中;借相资为谋,阴蓄刺客于塔后。谋其命,灭其尸,心何毒乎!正其辜,诛其罪,死无冤焉。宜准偿命之例,当从斩罪之科。”知县判毕,当即把彦晖拷了刑具,押置监中监禁,每日止许送饭一餐。

是时,贺家诸使及谬家童仆,都在县前看审,及至问成彦晖人命,个个跑到家中,说与兰英知道。兰英听罢,不觉大哭起来。既而又对素娥道:“害死官人者,我也。”素娥道:“却是为何?”兰英道:“前日只为家中闹吵,故此教相公到寺里看书,又恐独坐无聊,所以请那个天杀的来相资。不想今日陷相公于死罪,岂不是我害他的。”素娥道:“虽然如此,后边少不得有昭雪的日子。”兰英只是啼哭,素娥宽慰了几番,只是不理。

每日素娥领了小厮,同去送饭,彦晖见了素娥,又啼哭一个不住。素娥劝道:“相公独不闻公冶长之事乎?事既如此,徒哭何益?倘后边遇着贤明上司,待婢子同小姐去告理,便有个出头日子。”彦晖越觉悲伤,问素娥道:“小姐闻知我问成死罪,颇亦苦否?”素娥道:“怎的不苦?他的眼泪比相公更多哩。”彦晖又哭了一场。素娥又宽慰几声而归。

兰英见素娥回来,又问道:“相公有何话说?”素娥答道:“别无话说,只教我劝解小姐保重身体,不必过悲。”兰英道:“我每思及寺中之事,是我撺掇起头,以致相公如此受累,恨不得寻个自尽以报丈夫。只因腹中怀孕五月,倘若生下一男半女,也是谬家后胤。”素娥道:“小姐不必烦恼。自古正人君子,遭时不偶,罹祸无辜者甚多,今相公一时遭难,日后自有否极泰来之象。且闻贺老爹将已到家,待他回来,商量个计策起来,到上司处告理。”兰英点头道:“这也说得有理。”毕竟不知去后若何?且看下回分解。

第十五回 赢金镯谬仁骄妻,图侥幸阿婆□□

却说赵虚之死后,觉凡和尚唤两个香火人□□□弟,教他扛去,埋在寺后菜地上,内中有一□□□□香火人,将虚之袖儿一掀,只见虚之臂上□□□□灿的一对手镯来,那香火恐和尚瞧见□□□□□来遮了,仍旧随着三人,将锹钽等件挖了一个深壑,将虚之尸骸埋好,把泥覆着。直到次日黄昏时候(下残)注释:

① 此原为胡士莹在孙楷第《中国通俗小说书目》1933年初版、1957年重版两书上所作的眉注旁批,1986年经曾华强整理、萧欣桥校订后,以《〈中国通俗小说书目〉补》为题,发表于《明清小说论丛》第四辑,其中《人月园》“园”字有误,当作“圆”,春风文艺出版社1986年版,第175页。

② 参阅何警吾《徽州地区简志》,黄山书社1989年版,第320页。

③ 此文收入芜湖专署、芜湖市文化局主编《百花集——芜湖地区十年文化艺术工作建设成就资料汇编》,1959年9月油印本,本文转引自徐雁《雁斋书事录·合肥淘旧书记》,南京师范大学出版社2008年版,第143-144页。

④ 胡士莹转录屯溪旧书店书目关于此两种小说版本情况的记载文字为:《全像演义皇明英烈志传》,存一至二卷,题“原板南京齐府刊行、明书林余应诏重刊”,上图下文;《新刻京本通俗演义增像包龙图判百家公案全传》,存一至五卷,钱塘散人安遇时编集,明书林景生杨文高刊行,上图下文,半页十三行,行二十四字。两书的书名题识、版式行款甚至残存卷数情形,均与中国社科院文学所图书馆藏本相同,当即购自屯溪古籍书店。

⑤ 《最后十年1949-1958:郑振铎日记选》,大象出版社2005年版,本段所引两段日记文字,分别见于第251、285页。

⑥ 写下这句话时,心里颇有些纠结,担心会给这位善意的管理员,带来不必要的麻烦。可是作为一篇学术论文,我又必须交代文献资料的出处。如果馆方真有什么责罚措施的话,我愿意代为领受。当然,我更希望馆方能够乐观这一珍贵资料的公布和惠及学林,这大概也是阿英先生捐赠藏书的初衷所在。

⑦ 参阅[韩国]朴在渊《关于尹德熙的〈小说经览者〉》,原为提交2002年第二届中国古代小说国际研讨会(上海)论文,此转引自潘建国《中国古代小说书目研究》,上海古籍出版社2005年版,第250-251页。

⑧ 《欢喜冤家》第十一回,北京师范大学出版社1992年版,第197页。

⑨ 此书2001年7月由台湾成功大学胡红波购于高雄旧书摊,凡上下两卷,题“海北游人无根子集”,内容演绎福建民间女神陈靖姑出世学法、降蛇收妖、得道受封的故事。参见胡红波《乾隆刻本〈全像显法降蛇海游记传〉的发现》,载《成大宗教与文化学报》2002年12月第2期。

⑩ 两靖室藏清初刻本,仅存目录和全部十六回插图。参阅潘建国《新发现明末清初小说〈留人眼〉考》,载《明清小说研究》2015年第2期。

? 两靖室藏清初刻本,残缺第5-11回,存其它17回。参阅潘建国《新见清初章回小说〈莽男儿〉考论》,载《文学遗产》2017年第1期。

? 北京某私家藏乾隆序抄本,题“江宁仙池山人编、太仓介园居士评”,残存序文2篇、目录及正文前五回,内容演述扬州盐商之女葛金信为父鸣冤的故事。参见苗怀明、林坚《〈中国通俗小说总目提要〉补遗·新编闺阁完人传》,载《明清小说研究》2004年第3期。