明清小说中超验性恶报情节的基本模式

·王 云·

明清小说中的恶有恶报情节有两大类型:经验性恶报和超验性恶报。所谓经验性恶报也即由自然力量(人的力量等)而造成的恶报,而超验性恶报则是由超自然力量(鬼神力量等)而造成的恶报。如果将其提升至正义层面且以笔者的话来表述,那么,前者大多彰显了经验性的完全艺术正义,而后者则大多彰显了超验性的完全艺术正义,也即借助宗教正义而实现的完全艺术正义。本文主要讨论明清小说中冤魂报冤、冤魂诉冤、神罚和神启这四种超验性恶报的基本模式及其子模式,兼及这些基本模式中的角色要素和情节要素。

超验性恶报 明清小说 基本模式

中国古代小说和戏曲中多有恶有恶报情节。“五四”知识精英如胡适先生和鲁迅先生等曾对此大加鞭挞。胡适说:“做书的……明知世上的事不是颠倒是非,便是生离死别,他却偏要使‘天下有情人都成了眷属’,偏要说善恶分明,报应昭彰。他闭着眼不肯看天下的悲剧惨剧,不肯老老实实写天公的颠倒惨酷,他只图一个纸上的大快人心。这便是说谎的文学。”鲁迅说:“现在倘在小说里叙了人生底缺陷,便要使读者感着不快。所以凡是历史上不团圆的,在小说里往往给他团圆;没有报应的,给他报应,互相骗骗。——这实在是关于国民性底问题。”从当时救亡图存的大背景看,胡适和鲁迅的这些富有启蒙主义色彩的批判不无深刻之处。然而,问题在于当这种社会应急情境消失了之后,他们的这种批判理路却被固化下来,从而造成了强大的路径依赖。以致今天只要一提起恶有恶报,人们往往会批评它肤浅,不深刻,没有反映出生活的本质真实,妨碍艺术发挥其认识作用等。这种观念严重干扰了我们对作为中华文化遗产之组成部分的中国古代小说的正确认知。

中国古代小说中之所以多有恶有恶报情节,与马斯洛所谓的安全需要密切关联,说穿了,这种艺术现象实质上是通过满足主观意义上的完全需要对无法满足客观意义上的安全需要之虚拟补偿。郑振铎先生曾经指出:“平民们去观听公案剧,不仅仅是去求得故事的怡悦,实在也是去求快意,去舞台上求法律的公平与清白的!当这最黑暗的少数民族统治的年代,他们是聊且快意的过屠门而大嚼。”此文还认为,元代之所以会有相当数量“摘奸发覆,洗冤雪枉”的公案剧,似乎没有其他理由可说,仅仅因为元代是“一个最黑暗、最恐怖的无法律、无天理的时代”,唯其大夜弥天,“所以,一般的平民们便不自禁的会产生出几种异样的心理出来,编造出几个型式的公案故事”。郑振铎在这里无意间点破的正是客观意义上的安全需要与主观意义上的安全需要之间此消彼长的微妙关系。

马斯洛认为,安全需要等基本需要是人的“类本能”,将基本需要界定为类本能,“这意味着它在先天上有人种遗传的基础,但它的表现和满足要取决于后天的文化和环境”。客观意义上基本需要然,主观意义上基本需要亦然。因此上述虚拟补偿最终能否在艺术作品中表现出来,则完全取决于特定的文化环境。

同样面对非正义的社会现象,20世纪前西方小说大多选择揭露和批判,而中国古代小说则大多选择在揭露和批判基础上的虚拟补偿。如果将其提升至正义层面且以笔者的话来表述,那么,前者是仅仅以关于权利和义务的分配性正义观念也即正确的道德态度和立场来描述人及其行为的不完全艺术正义,而后者则是不仅以分配性正义观念来描述人及其行为,而且有着以善福恶殃情节彰显的补偿性正义的完全艺术正义。何以有如是差异?这是因为西方主流艺术观念(模仿说及其内含的艺术真实观、与艺术真实观互为表里的艺术认识功能说和悲剧观)在很大程度上阻遏了那时的西方人在小说中高频度呈现恶有恶报的创作冲动;相反,中国主流艺术观念(表情说和消极补偿功能观念)却在很大程度上支持了如是创作冲动。

对于中国古代小说中的恶有恶报,仅仅有同情之理解恐怕远远不够。“五四”知识精英多指责它的负面效应,殊不知它有着增进人们对社会正义价值之认同的正面效应。《理想国》认为,如果在现实生活、宗教传说和艺术作品中,好人没有善报甚至有恶报,坏人没有恶报甚至有善报,那还有多少人愿意做好人,还有多少人不会做坏人?用《理想国》中阿得曼托斯的话来说,那便是“还有什么理由让我们选择正义,而舍弃极端的不正义呢”。柏拉图的这一基于人趋利避害之本性的命题至今仍发人深省。

本文主要讨论明清小说中超验性恶报情节的基本模式及其子模式,兼及这些模式中的要素。至于超验性恶报所涉及的其他方面,本文或略而不论,或以上述文字简而论之。

一、超验性恶报情节基本模式中的两大要素

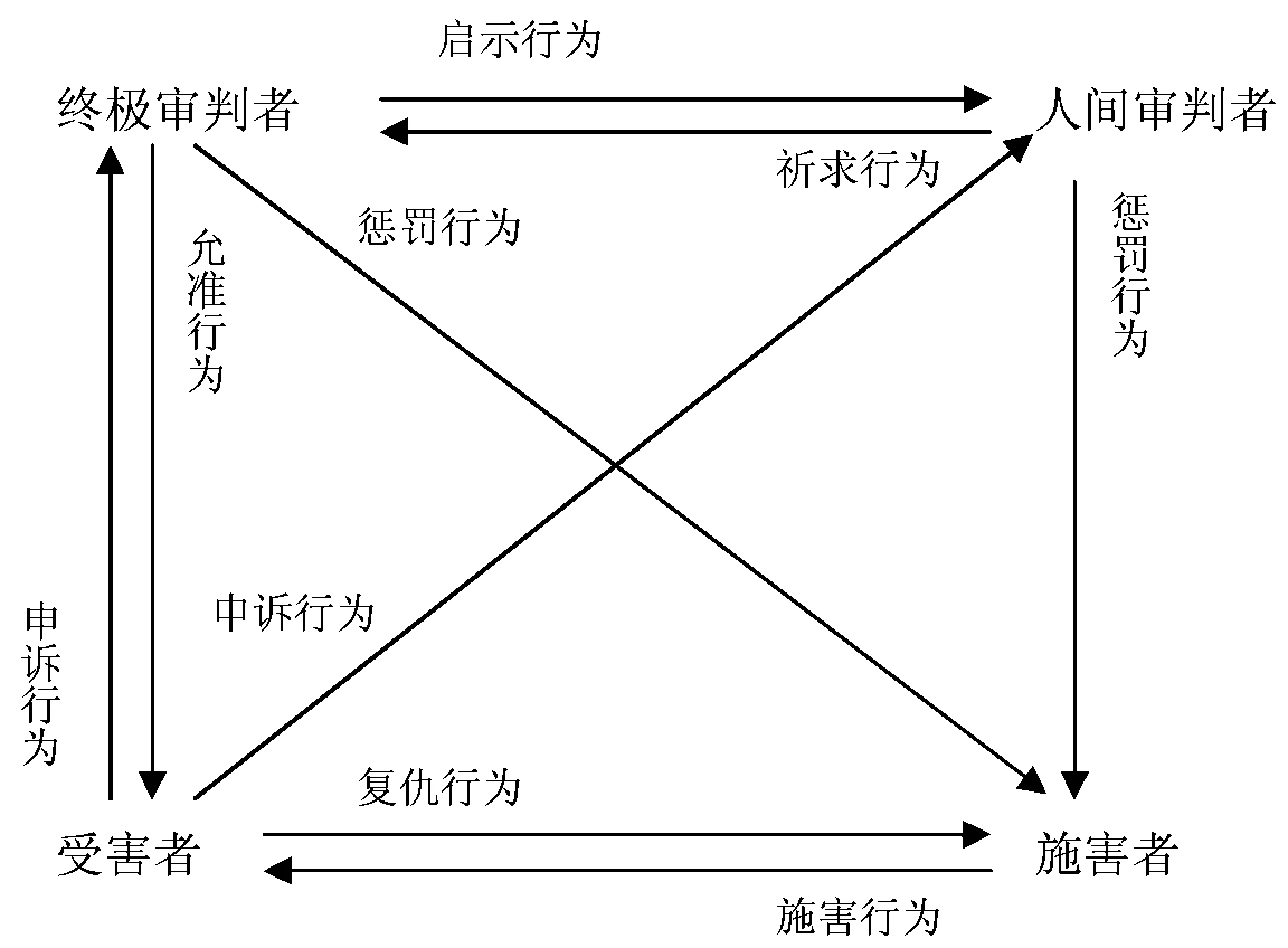

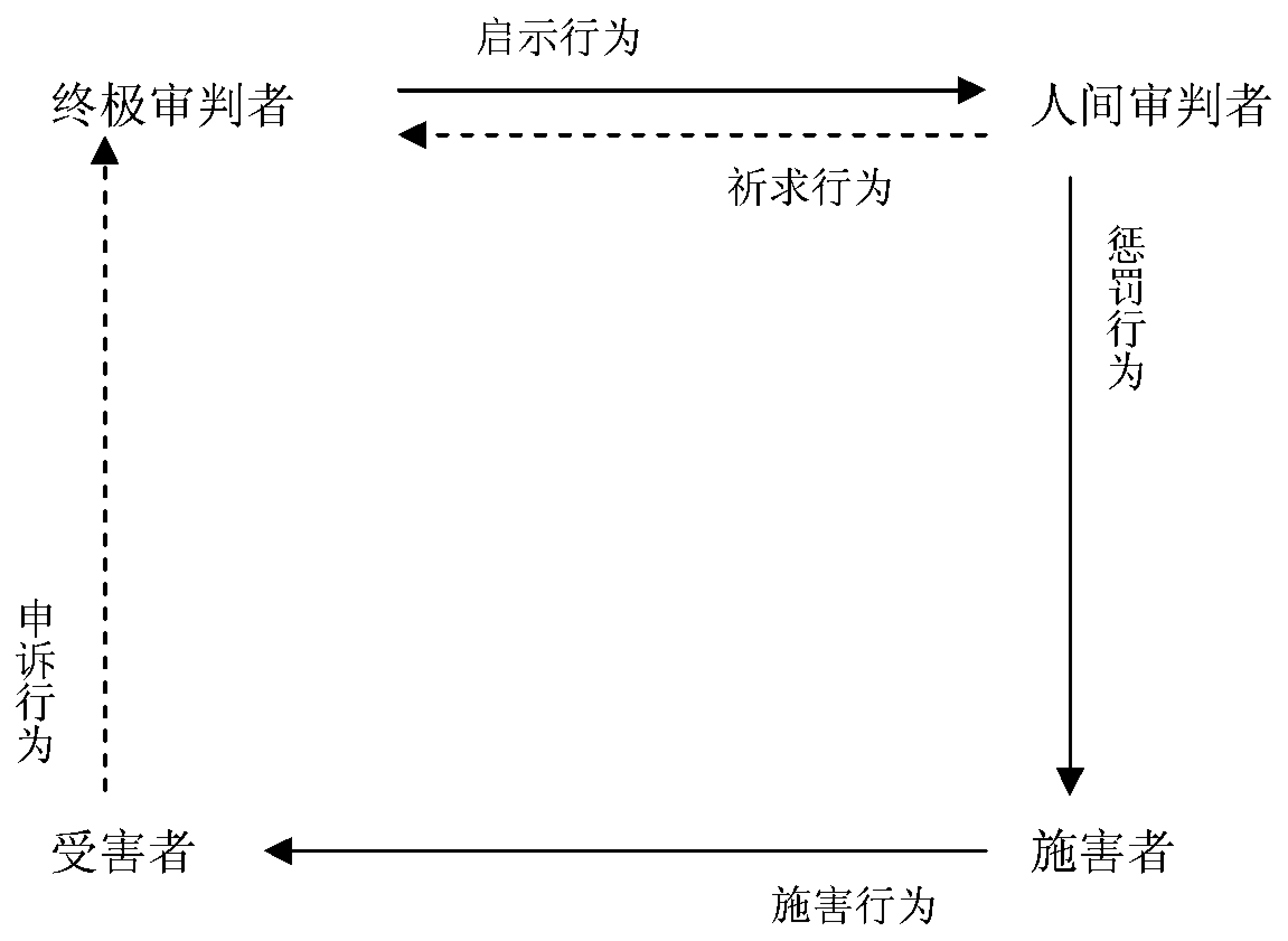

明清小说借助超自然力量来呈现恶有恶报时涉及两大要素:角色要素由施害者(人或鬼)、受害者(人或鬼)、人间审判者(清官贤吏)和终极审判者(神祇)这四种角色所构成,前二种角色必不可少,后二种角色可以或缺。情节要素由施害行为、复仇行为、申诉行为、惩罚行为、启示行为、祈求行为和允准行为这七种行为所构成,见图一。

图一 超验性恶报情节的角色要素和情节要素

从图一中可以得知,明清小说借助超自然力量呈现恶有恶报的过程实质上也就是这全部或部分角色互动的过程。也正因如此,这四种角色都是某种或某些行为的主体,同时也都是某些行为的客体。施害者的受功能最强,他是不同行为链的终点,尽管也是其起点;终极审判者的施功能最强,这多少能与人们想象中的神祇全知全能这一特点相吻合。

应该解释的是,作为施害行为之主体和由人间审判者施行的惩罚行为之客体时,施害者是人;然作为由终极审判者施行的惩罚行为或由受害者施行的复仇行为之客体时,如果他是人,可能在阳世受罚;如果是鬼,可能在阴间受罚。作为施害行为之客体时,受害者是人,然作为复仇行为和申诉行为之主体时,他已经成了鬼,除非受害者死后重新投胎再实施复仇行为。在超自然世界中,终极审判者是可以大有作为的,沦为鬼魂的受害者是可以有作为的,但沦为鬼魂的施害者却无法有作为,只有受惩罚的份。因而他仅仅是超自然的存在,而不是超自然的能动力量。

在自然(经验)与超自然(超验)这二元之间,作为人间审判者的清官贤吏这一角色最为暧昧。按理说,清官贤吏不是超自然的存在,更不是超自然的力量,但他却能超凡通神。这主要表现在他能接受神祇的启示和聆听冤魂的申诉。更有甚者,明清小说作者还往往对某些清官贤吏进一步神圣化,譬如赋予包公等“日断阳,夜理阴”之特异才能或者直接领受神祇旨意的特异禀赋,从而暗示他们不仅是皇帝的下属和“王法”的执行者,而且还是玉帝等神祇的下属和“神法”或“阴司法令”的执行者。《天曹两遣官》(《轮回醒世》):“每月朔望,各方神祇谒天门奏本方善恶。柳叶渡头水神,奏船户钟鸣远扐害多年,恶已盈贯。天曹批与陆巡按施行。鸾栖镇土地,奏鸡鸭行吴小三名则开行,实为白夺。天曹批与熊知县施行。”《阎王升殿先吞铁丸》(《子不语》):“杭州闵玉苍先生,一生清正,任刑部郎中时,每夜署理阴间阎王之职。至二更时,有仪从轿马相迎,其殿有五,先生所莅第五殿也。”正因为清官贤吏大多有着如此才能或禀赋,他方能作为一种角色出现在超验性恶报情节中。

明清小说中超验性恶报情节大致有四种基本模式,即冤魂报冤、冤魂诉冤、神罚和神启。兹结合具体作品分别详述如下。

二、冤魂报冤:超验性恶报情节基本模式之一

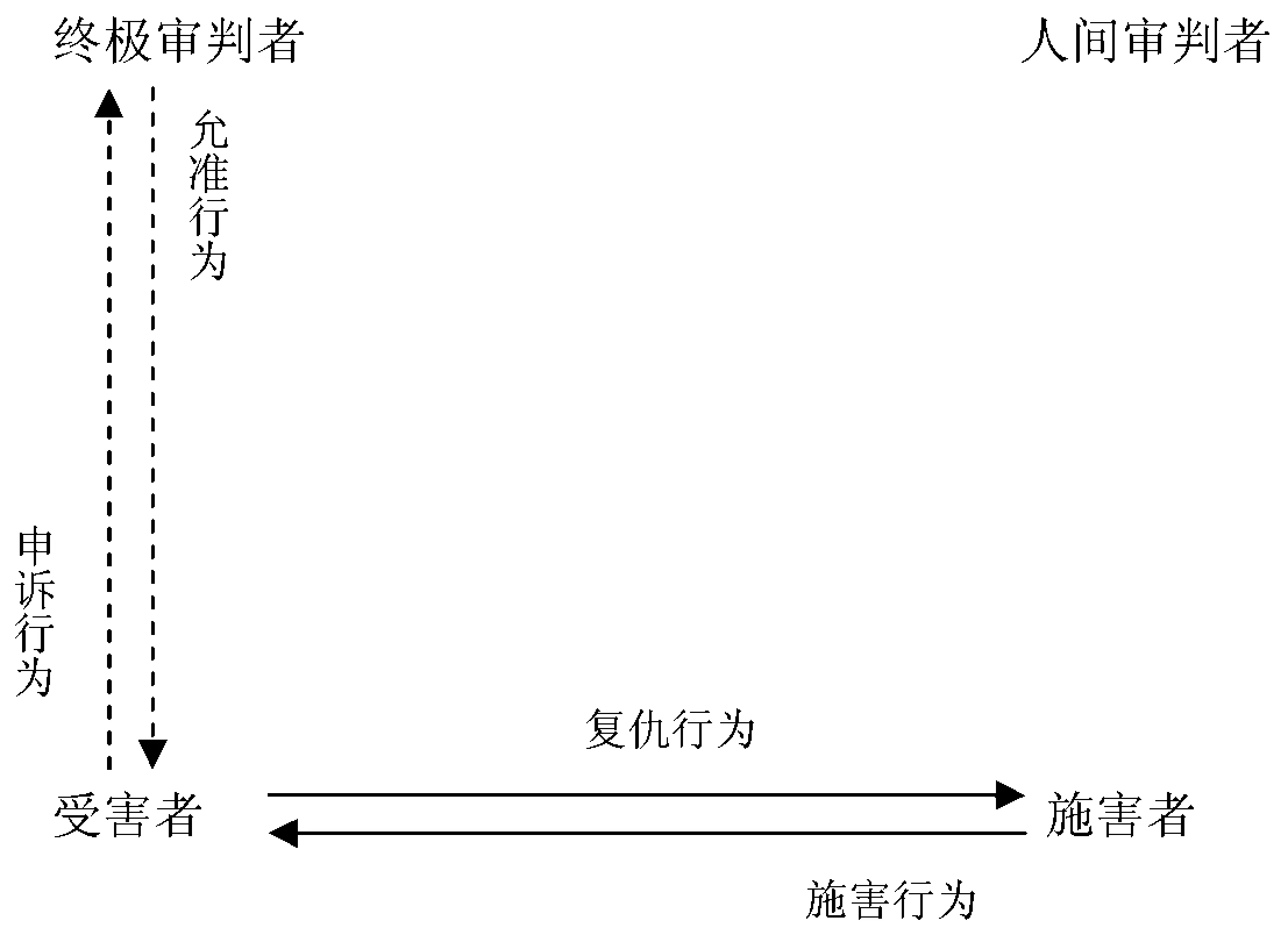

在明清小说中,有一类情节司空见惯,那便是冤魂重返人间,向直接或间接,有意或无意致使自己罹难的人施行报复。这里的报冤一词有着比较宽泛的涵义,小者贻各种祸殃于施害者,如《崔待诏生死冤家》(《警世通言》)和《见色思淫》(《壶天录》)等,大者索取施害者的生命,如《贪婪汉六院卖风流》(《石点头》)和《党都司死枭生首》(《豆棚闲话》)等,然大者居多。不管哪一种报冤,它们皆有一共同特点,即冤魂基本上依靠自己的力量来实现正义。因此这种基本模式也多少能让人看到一点现实世界中民间复仇的影子。从图二中可以看出,这种模式也可能是涉及最少角色的模式,如果冤魂在施行报复前无意取得终极审判者的允准。是否取得允准是两可之事,故图二用虚线表示申诉行为和允准行为。

图二 冤魂报冤之达成的角色行动路线

明清时期表现女性因男子薄幸背约而死,死后报冤于负心汉的小说不胜枚举,然《奇女雪怨》(《谐铎》)却显得如此别具一格:线娘擅长于词赋和八股文。年甫十七,其父母便相继离世,故独自生活。一次偶遇隔壁某生,某生求她指导文章,碍于情面线娘推辞不得。线娘“阅其文,才华秀赡,间有一二小疵”,于是便替其删改。两人日久生情,当某生提议男女欢合时,线娘薄拒之,且谓须明媒正娶。某生“乃指誓山河,矢盟日月。线娘遂同欢合,朝垣夕室,将及半载”。线娘一再催促某生订婚,某生口诺之,实拖延之。后竟议婚他族。某生结婚之日,线娘始悉,继而愤极,最终闭户自尽。某生闻讯仅悼叹而已。后某生赴乡试,甫执笔构思,只见线娘翩然而来。某生惧其复仇,故惊恐万状。而线娘殊无怒容,反为其拂纸磨墨,嘱其尽心于文字,并讲解题旨而去。某生乡试成功,继应礼部试。礼部试时,线娘复来,且为其修改卷中不妥字句,故某生礼部试又报捷。最终某生取得殿试二甲的好成绩,且入户部任职。此时,线娘又前来对他说,你任京官,又能拿多少银两,何不谋求外任,以你现有身份知府一职唾手可得。不及两年某生果真做了知府。他剥削小民,中饱私囊。他甚至还收受贿赂而私自释放盗寇,此事最终败露,他被朝廷判处“弃市”。行刑前夜,某生恍惚见线娘绣巾环领,披发而来,曰:“数年冤愤,而今始得伸也。吾所以佐汝功名者,因书生埋头窗下,何处得罹大辟?必使汝置身仕途,乃得明正国法,业镜高悬,折证正不远也。”语毕,线娘欢笑而去。欲毁之,先与之,线娘是一路哄着某生把他送上断头台的。有如此出色的复仇策略,不称其为奇女也难。

如前所述,所谓冤魂报冤,也即冤魂重返人间向致使自己罹难的人施行报复。但这里的“重返人间”却不可仅作通常理解。《王大使威行部下 李参军冤报生前》(《初刻拍案惊奇》)入话一说的是一卢姓女三世之事。她前世之前世为贩山羊之人,王家夫妇劫其财且杀其身。前世投胎为王家之子,十五岁害病,二十岁弃世,其间耗费了王家数倍于所劫之财的金钱。今世投胎为卢家之女,因点破宿世冤仇,故使王家夫妇惊悸而亡。该小说入话二说的是吴云郎两世之事。他的这两世与卢姓女的前两世相类似,也是被劫财杀身,也是投胎于冤主家中,也是因病亡耗费了冤主大量金钱,此二则入话最大的差异在于,吴第二次死亡后并未重新投胎,而是直接以鬼魂之身向名曰父亲实为冤主的吴泽索取命债。该小说正话说的是王士真两世之事。他前世为某少年,同样被劫财杀身,死后投胎为成德军节度使王武俊之子,二十七岁时偶遇冤主李参军。李一见王,便魂飞魄散,因后者之相貌与为其所害之少年的相貌“一毫不差”。第二天李果为王所杀。“卢”死亡两次,投胎两次,方才报得大仇;“吴”死亡两次,投胎一次,方才报得大仇;而“王”死亡一次,投胎一次,便报得大仇。描述冤魂投胎报冤的明清小说并不鲜见,如《月明和尚度柳翠》(《喻世明言》)、《程光奎》(《埋忧集》)和《刘某》(《蝶阶外史》)等,然在同一短篇小说中接连讲了三个如此这般故事的却实属罕见。

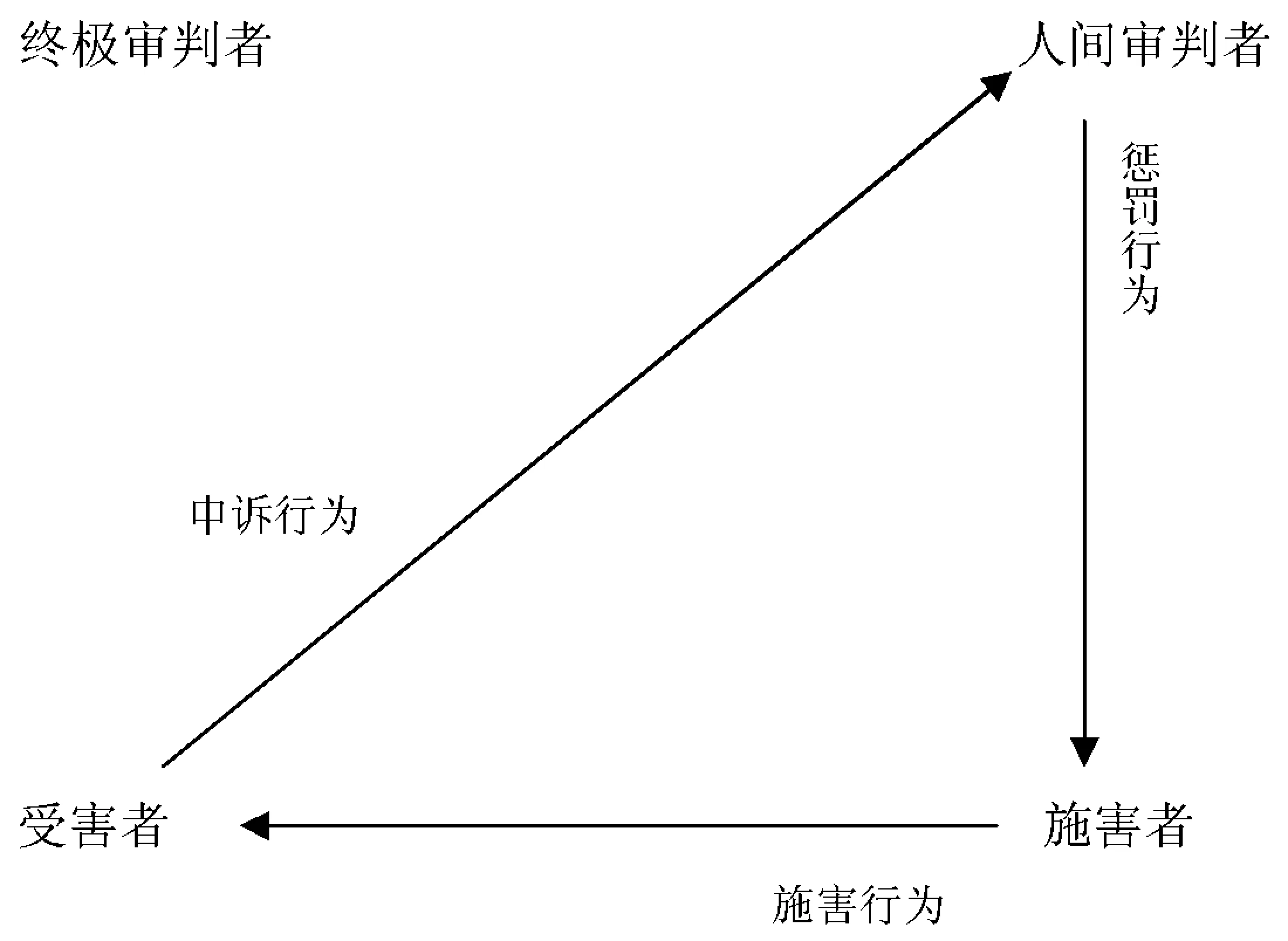

三、冤魂诉冤:超验性恶报情节基本模式之二

这一基本模式多见于明清公案小说。如果说冤魂报冤是冤魂基本上依靠自己的力量来实现正义,那么冤魂诉冤则是冤魂依靠人世间的政治力量来实现正义。如果说前者多少有一点民间复仇的影子,那么后者则让我们看到了小说家(和小说受众)对政治体制仅存的一点信心。按照通常理解,诉冤也即冤魂向司法官员或行政官员(在政法合一体制下这两种官员实为同一社会角色)申诉自己的冤情,以求讨回公道。见图三。

图三 冤魂诉冤之达成的角色行动路线

然而,鬼为灵魂,无形无体,他们该如何向官员诉冤呢?以下三类诉冤方式屡见不鲜。其一,当面诉冤。或者冤魂在官员面前现身并明言冤情,如《田烈妇》(《子不语》)等;或者冤魂假借活人身躯向官员明言冤情,如《二格》(《阅微草堂笔记》)等;或者冤魂将冤情告诉自己亲人或熟人,而后者则当面转告官员,如《临江亭》(《龙图公案》)等。假借活人身躯最特殊的是假借施害者身躯,如上文提及的《二格》:二格冤魂附于施害者常明身上,在刑部大堂上状告常明杀害自己的罪行,而有时常明则为自己百般辩护。

其二,托梦诉冤。或者冤魂在官员的梦境中现身鸣冤,且提供或清晰或模糊的语言类破案信息,如《李公佐巧解梦中言 谢小娥智擒船上盗》(《初刻拍案惊奇》》)等;或者冤魂在官员的梦境中现身但并不鸣冤,而仅提供模糊的画面类破案信息,如《大和尚假意超升》(《豆棚闲话》)等;或者冤魂在官员的梦境中既不现身,又不鸣冤,而仅提供比较模糊的画面类破案信息,如《胡秀才告状 猪鸟梦鸣冤》(《施公案》)等。

其三,遗鬼迹诉冤。冤魂或者借助旋风和黑气等各类大气现象,或者借助小至昆虫大至犬马等各类动物,或者借助树叶和瓜果等各类植物向官员暗示冤情,且提供模糊的破案信息,如《琼奴传》(《剪灯馀话》)、《白镪动心交谊绝 双猪入梦死冤明》(《型世言》)、《乐知府买大西瓜》(《廉明公案》)等。比之于当面诉冤,托梦诉冤和遗鬼迹诉冤似乎更顾及民间传说中鬼魂在人间活动的特点,它们所提供的信息也大多是不清晰的。

总体上看,有着冤魂诉冤情节的明清小说在艺术性上乏善可陈,然而,一旦将冤魂诉冤与其他模式之情节要素糅合为一体,那它完全可能焕发光彩。《聊斋志异》中有《窦氏》:晋阳地主南三复诱奸农家少女窦氏,初时允以媒娶,后竟背弃盟约,另自议姻于大户人家。窦氏怀孕,并产下一儿。真相败露后,窦氏不断遭到其父的杖责,其间窦氏不止一次地向南求救,但他竟置之不理。最后窦氏只得逃出家中,找回为窦父所遗弃的、一息尚存的儿子。在南府前,窦氏告守门人曰:“但得主人一言,我可不死。彼即不念我,宁不念儿耶?”然而,南闻此仍不让窦氏入内。窦氏倚户悲啼,抱儿坐毙。窦氏死后,窦父讼之于官府,然南以千金行赂得免。于是窦氏冤魂开始了一系列离奇的复仇行动:“大家(大户人家的主人)梦女(即窦氏)披发抱子而告曰:‘必勿许负心郎;若许,必杀之!’大家贪南富,卒许之。既亲迎,奁妆丰盛,新人亦娟好,然善悲,终日未尝睹欢容,枕席之间,时复有涕洟。问之,亦不言。过数日,妇翁来,入门便泪,南未遑问故,相将入室。见女(自己的女儿,即新娘)而骇曰:‘适于后园,见吾女缢死桃树上,今房中谁也。’女闻言,色暴变,仆然而死,视之,则窦女。急至后园,新妇果自经死,骇极,往报窦。窦发女冢,棺启尸亡。前忿未蠲,倍益惨怒,复讼于官。官以其情幻,拟罪未决。南又厚饵窦(即窦父),哀令休结;官又受其赇嘱,乃罢。而南家自此稍替(衰落),又以异迹传播,数年无敢字者。南不得已,远于百里外聘曹进士女,未及成礼,会民间讹传,朝廷将选良家女充掖庭,以故有女者,悉归送夫家。一日,有妪导一舆至,自称曹家送女者,扶女入室,谓南曰:‘选嫔之事已急,仓卒不能成礼,且送小娘子来。’问:‘何无客?’曰:‘薄有奁妆,相从在后耳!’妪草草迳去,南视女亦风致,遂与谐笑。女俛颈引带,神情酷类窦氏。心中作恶,第未敢言。女登榻,引被幛首而眠,亦谓是新人常态,弗为意。日敛昏,曹人不至,始疑。捋被问女,而女已奄然冰绝。惊怪,莫知其故,驰伻(使者)告曹,曹竟无送女之事,相传为异。时有姚孝廉女新葬,隔宿为盗所发,破材失尸。闻其异,诣南所征(查验)之,果其女。启衾一视,四体裸然。姚怒,质状于官,官以南屡无行,恶之,坐发冢见尸,论死。”窦氏冤魂向南三复报冤的过程实质上也就是其向官府诉冤的过程,蒲松龄竟然可以把这两种模式的情节要素糅合得如此水乳交融,实在令人叹为观止。

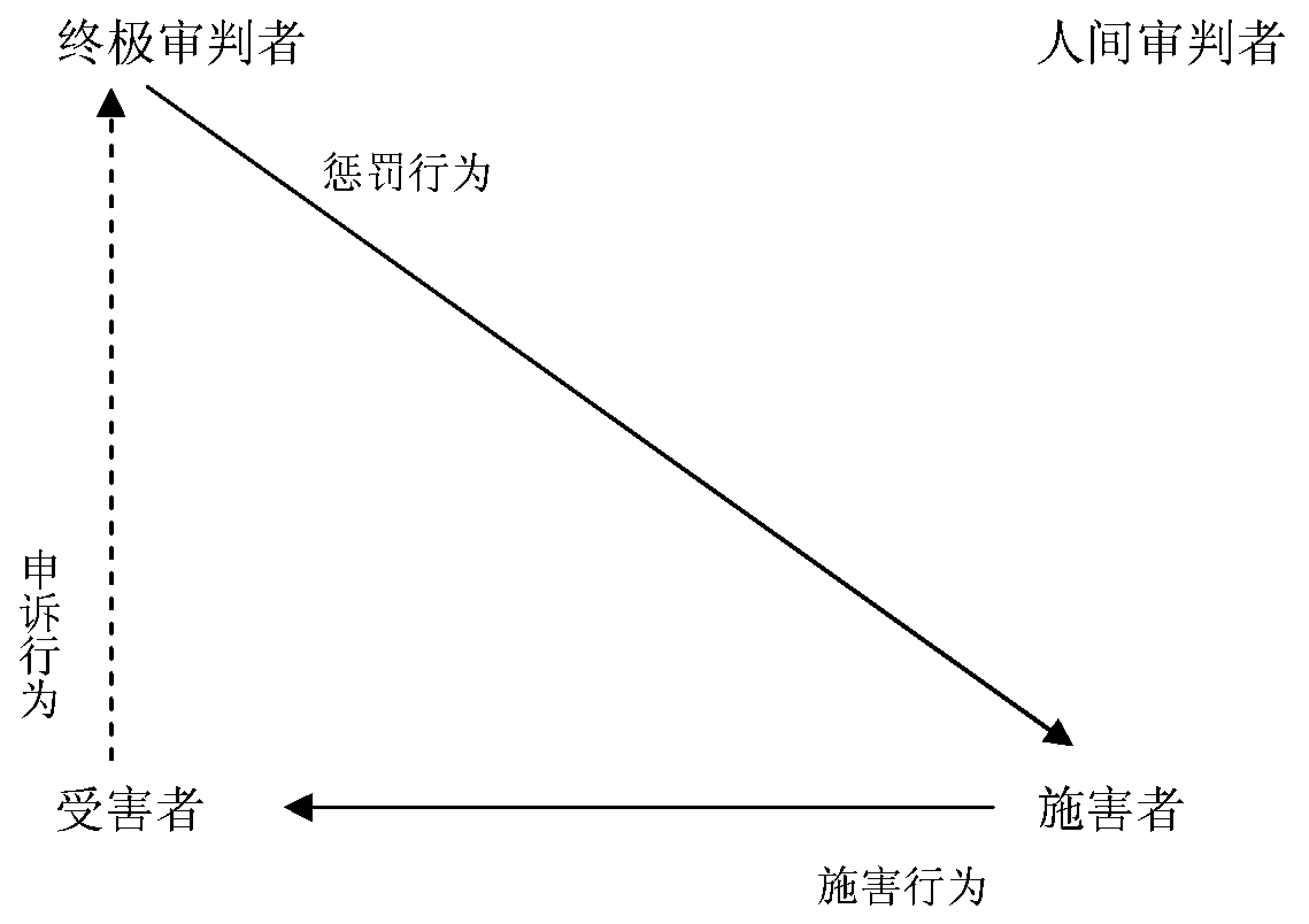

四、神罚:超验性恶报情节基本模式之三

在明清小说中,冤魂可以重返人间惩罚施害者,司法官员可以依律惩罚施害者,神祇也可以插手人间事务惩罚施害者。反正恶有恶报是一永恒规律,谁做都一样。在神启和冤魂报冤这两种基本模式中,神祇也有所作为,但神祇大有作为的却是这种模式。见图四。

图四 神罚之达成的角色行动路线

有必要解释的是,有些小说家并不认为终极审判者是全知的或者他觉得有必要让受害者借着向终极审判者申诉这一机会而剖白心迹,因而在他们所创造的小说中往往有申诉行为,反之则没有这一行为。神启这一模式中也存在着这种两可的情况,故图四和下文的图五皆用虚线表示申诉行为。

所谓来世阳间惩罚也即在施害者死后轮回转世时将其贬为畜生或人中“贱类”。因受到佛教六道轮回思想的影响,不少明清小说让施害者来世在阳间受到惩罚:或被贬为猪,任人宰杀;或被贬为狗,任人唾骂;或被贬为乞丐,有求食无果之虞;或被贬为妓女,有人尽可夫之辱。形形色色,不一而足。且以《莫丐》(《南皋笔记》)为例:某乞丐姓莫,自称能知三世事。他曾是张氏子,因逼寡嫂出嫁未遂,便杀其身,且霸占其财产。其嫂诉之冥司,冥司罚他后二世变为异类。他虽先后为蛇为猪,还算比较安逸。为猪被杀后又被押赴冥府,升堂时冥司念他已知忏悔,于是下辈子让他变为人,然注定贫苦一世。在剥去其前世畜牲皮时,他痛甚,故大声呼号。一鬼曰:“盍少留之,以为标记?”另一鬼应曰:“诺。”所以投胎到莫家时,他的两足分别是蛇皮和猪皮。在集市上乞讨时,他曾陈述自己前世事,以此劝诫世人。

所谓阴间惩罚也即让罪人死后在阴间遭受严惩。除永远被罚为饿鬼外,施害者在阴间(地狱或冥府)受罚主要是遭受种种酷刑。此类明清小说甚多,如《令狐生冥梦录》(《剪灯新话》)、《何思明游酆都录》(《剪灯余话》)、《梁武帝累修归极乐》(《喻世明言》)、《续东窗事犯传》(《效颦集》)和《反黄粱》(《淞滨琐话》)等,然若论描绘之生动,上述小说恐怕都比不上《续黄粱》(《聊斋志异》):“曾前匍伏请命,王者阅卷,才数行,即震怒曰:‘此欺君误国之罪,宜置油鼎!’万鬼群和,声如雷霆。即有巨鬼捽至墀下,见鼎高七尺已来,四围炽炭,鼎足皆赤。曾觳觫哀啼,窜迹无路。鬼以左手抓发,右手握踝,抛置鼎中。觉块然一身,随油波而上下,皮肉焦灼,痛彻于心,沸油入口,煎烹肺腑。念欲速死,而万计不能得死。约食时,鬼方以巨叉取曾,复伏堂下。王又检册籍,怒曰:‘倚势凌人,合受刀山狱!’鬼复捽去。见一山,不甚广阔,而峻削壁立,利刃纵横,乱如密笋。先有数人罥肠刺腹于其上,呼号之声,惨绝心目。鬼促曾上,曾大哭退缩。鬼以毒锥刺脑,曾负痛乞怜。鬼怒,捉曾起,望空力掷。觉身在云霄之上,晕然一落,刃交于胸,痛苦不可言状,又移时,身驱重赘,刀孔渐阔,忽焉脱落,四支蠖屈。鬼又逐以见王。王命会计生平卖爵鬻名,枉法霸产,所得金钱几何。即有盨须人持筹握算,曰:‘二百二十一万。’王曰:‘彼既积来,还令饮去!’少间,取金钱堆阶上如丘陵,渐入铁釜,熔以烈火。鬼使数辈,更相以杓灌其口,流颐则皮肤臭裂,入喉则脏腑腾沸。生时患此物之少,是时患此物之多也。半日方尽。”

五、神启:超验性恶报情节基本模式之四

这种基本模式也多见于明清公案小说。或者面对一些扑朔迷离的疑案,清官贤吏一筹莫展,于是神祇赐他们以启示,以帮助他们破案抓凶;或者在清官贤吏毫不知情或当疑不疑时,神祇以灵异事迹提醒他们:此中有冤情。人间审判者和终极审判者为实现正义精诚合作,唯于此模式中见之。如果说冤魂报冤可能是涉及最少角色的模式,那么,神启也就是涉及最多角色的模式。见图五。

图五 神启之达成的角色行动路线

同样面对扑朔迷离的疑案,有些清官贤吏并不主动祈求神启,而有些则主动祈求,如在《金令史美婢酬秀童》(《警世通言》)中,金令史祈求城隍启示;又如在《舒推府判风吹“休”字》(《廉明公案》)中,舒推府在一佛寺祈求“神明”启示。若借用干宝《湘江白虎墓》(《搜神记》卷十一)中荆州刺史王业的话来说,如此行为的心理动机也就是“以祈于天地,当启佐愚心,无使有枉百姓”。不过,在有着神启情节的明清小说中,清官贤吏主动祈求神启毕竟是少数,一般来说都是被动地接受神启,尤其当他们毫不知情或当疑不疑时。

《听雨轩笔记》中有《王际余》:乾隆某年秋,广西梧州府杂货商王际余与同乡丁云九结伙外出做生意。数日后,王归,告其妻刘氏曰:“云九昨日已往某处卖货,我货完先归。”然而,第二天王却突然失踪,适丁回,于是刘氏托丁遍觅之,未果。当时梧州多虎,而王又常在山村做买卖,大家都以为王必已罹虎患。梧州城外有华光庙。每年冬季,为祈神消灾,梧州士民要举行奉五显之神的神像巡行城内外的仪式。相传此神素用戟,故梧州人造一铁戟,铁戟约重百余斤,长丈余,杆粗一握有余。巡行时必选力大之人轮流荷铁戟,傍神像前行。这一年,巡行的队伍来到水师营前,其路一侧为民居,一侧临府江。“忽一人于众中跃出,夺戟舞之,进退盘旋,轻捷如素习。众视之,乃丁云九也。舞毕直趋江干,立于深水中,手持戟杆之杪,若捞物于江底者。良久,复执戟杆倒行以曳之,如有物为其所得状。将出水,则戟上钩一死尸焉。时岸上聚观者千余人,齐声大哗。云九闻之,忽掷戟于地而仆,口中白沫高数寸。众闻于官,官起其尸而验之,面目未变,人皆识为王际余也。麻绳紧缠颈间,颈骨几断,石磨压其腹,以细竹索贯磨眼而缚之,戟之小枝适钩其索,故得曳起。”严刑之下,刘氏招供了与丁长期私通,且精心策划谋杀的罪行。两人被处以沉江之极刑。

作者徐承烈在篇末写道:“今适遇华光(即五显之神或五显灵官大帝)巡行至此,神即附云九之身,以戟钩而出之,其冤始雪。”比之于《张判府除游僧拐妇》(《详刑公案》)和《晏代巡梦黄龙盘柱》(《律条公案》)等同样是清官贤吏毫不知情而神祇启示之的小说,《王际余》不知要高明几许了。

注释:

① 胡适《文学进化观念与戏剧改良》(1918),姜义华主编《胡适学术文集·新文学运动》,中华书局1993年版,第80-81页。

② 鲁迅《中国小说的历史的变迁》(1924),鲁迅著、周锡山释评《〈中国小说史略〉汇编释评》,上海书店出版社2015年版,第354页。

③ 王云《马斯洛所谓的基本需要与故事性艺术的圆满结局》,《戏剧艺术》2013年第1期。

④ 《元代“公案剧”产生的原因及其特质》(1934),《郑振铎全集》第4卷,花山文艺出版社1998年版,第492-494页。

⑤ [美]马斯洛《动机与人格》(第三版),中国人民大学出版社2007年版,第67、77页、前言第23页,译者前言第12页。

⑥⑧ 王云《柏拉图宗教正义观和艺术正义观》,《文艺理论研究》2013年第1期。

⑦ 王云《消极补偿:中国特色的艺术观念和艺术实践》,《现代人文 中国思想·中国学术》,上海人民出版社2008年版。

⑨ [古希腊]柏拉图《理想国》,商务印书馆1986年版,第54页。

⑩ 并非所有中国古代小说中的恶有恶报情节皆彰显了完全艺术正义。譬如,受《易传》余殃说和《太平经》承负说影响,中国古代小说中常有父辈作孽而儿女受恶报的情节,这从根本上违背了“罪责自负”这一法律正义原则。参见王云《道教的承负说与袁枚的〈子不语〉》(《明清小说研究》2014年第3期)。

(责任编辑:徐永斌)

本文系上海市高原学科建设项目“上海戏剧学院艺术学理论”阶段性成果。

王云(1956—),男,上海市人,文学博士,上海戏剧学院戏剧文学系教授,博士生导师,研究方向为艺术学理论、比较文学。