一、倒错的叙事层次

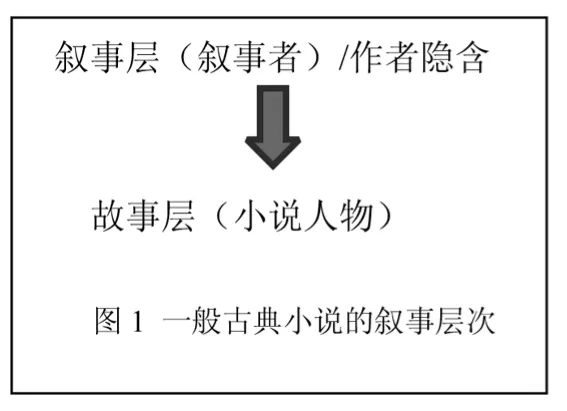

陈寅恪先生虽未专门撰写文章评述《儿女英雄传》,却多次在其著作与信件中提及此书:“其书乃反《红楼梦》之作,世人以其内容不甚丰富,往往轻视之。然其结构精密,颇有系统,转胜于曹书,在欧西小说未输入吾国以前,为罕见之著述也。”为何言其结构精密,乃古代小说中罕见之作?一般古典小说的叙事层次从上到下是这样的:创作层(隐含)、叙事层、故事层,其中故事层位于底层,创作层位于最上层,但在小说中一般处于隐含状态。小说作者透过叙事层来控制故事的进度,而这个叙事者既可以由作者来担任,亦可以由话本小说中的说书人,还可以是故事中的某一个人物来充当。

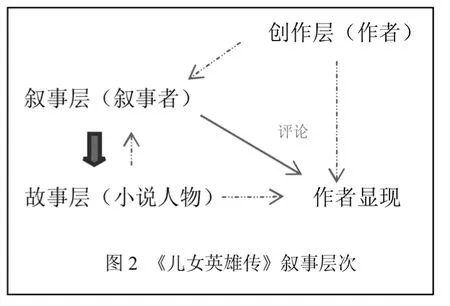

而在《儿女英雄传》中这一叙事层次出现了一定程度的倒错。首先,此处的叙事者由说书人担任,这个特别的叙事者又通过评论的方式,将处于创作层的作者拉到了故事层,从而形成作者直接作为被叙者与小说人物同时显现。这样就使得原本隐含的创作层凸显了出来。创作层下降后,叙事层的叙事者就获得了评论的自由,与此同时,单一的小说故事也转变成了集创作理论与小说故事为一体的特殊叙事。这是《儿女英雄传》的重要创造,在古典小说中可谓凤毛麟角罕见之至。

当然,这一创造是对古典小说叙事方式的借鉴与再创造的结果,其发展脉络非常清晰。古代小说的文人点评传统由来已久,《儿女英雄传》的作者文康正是受到了这样一种点评传统的启发,将其直接纳入到了创作之中。我们知道脂砚斋对《石头记》的评点在很大程度上影响了曹雪芹的创作,夏志清先生曾这样评述脂砚斋与曹雪芹的关系:“如果说脂砚斋内心深处实际上是要一个往事的忠实的记录而不是要一部小说的话,曹雪芹则一定感觉到那么一种难以抗拒的冲动……这种冲动也并不一定等同于他坦白和忏悔的冲动。为了达到他的目的,他可以尽量改写他的个人经历……如果没有脂砚斋,曹雪芹也许会更加孤独,但从另一方面来说,他也就不会如此经常地轻易乱改他的想象。”同时期评点者求实的欲望很大程度上会影响到作家的创作冲动,文康许是不想让他人的评点影响到自己的创作,干脆直接为自己营造了两个分身:燕北闲人(创作者)和说书人(叙事与评点者),通过自己充当评点者使其创作较少受到他人(尤其是评点者)的影响。正因如此,原本外在的评点内化成了小说中的一部分,作为故事叙事的另一支线推进小说的进程。

二、“叙事僭越”

当作者的创作情况成为小说的一部分之后,原本的结构模式被打乱,使其叙事空间层次较早期的小说更为丰富,以此获得更大的叙事空间,同时也大大拓展了其文本张力。《儿女英雄传》结构叙事的特出之处尚不止于此,文康在将叙事层次打乱后,又进一步赋予了故事人物以超出他们所在叙事层的权力,即处于叙事底层的故事人物竟获得了“自我意识”(知悉自己为故事中人),并大胆地跳出来评论说书人与作者对他们的创作。本文在此将其称为“叙事僭越”,意指被叙者跳脱其所在的叙事层次,对上一层次的叙事者甚至作者做出评论。书中首次出现叙事僭越是在小说第九回“怜同病解橐赠黄金,识良缘横刀联嘉耦”,该回讲到十三妹在能仁寺打杀了一班恶僧,遂将安公子与张金凤一家救出,在解释完前因后果后准备离去,被张金凤拦了下来,于是十三妹这样说道:

一则,看看你二人的心思;二则,试试你二人的胆量;三则,我们今日这桩公案,情节过繁,话白过多,万一日后有人编起书来,这回书,找不着个结扣,回头儿太长。因此我方才说完了话,便站起来要走,作个收场,好让那作书的借此歇歇笔墨,说书的借此润润喉咙。你们听听,有理无理?

试想这故事繁杂与否何劳故事中人来操心,而小说中的十三妹却义正词严地将其对说书人和作书人的担忧当成了最重要的理由之一来说明其莫名其妙突然离开的举动。而且书中人还个个都觉得十三妹说得有理。这就与一般古典小说的中规中矩相区别,明显的僭越带来戏剧化的虚假游戏之感。当然作者巧妙地用了揣测性的“万一”“日后”等词,掩饰故事人物的叙事僭越。

第二至四次叙事僭越分别是第十六回与第二十回,这次的叙事僭越由故事人物邓九公完成。相较于第一次叙事僭越,这三次作者完全没有用一些相对含糊或揣测性的词语来缓解故事人物在情节上的跳脱,而是让故事人物以一种极其自然的方式,告诉读者他对于自己身份的明确知晓,同时,不仅考虑到了创作层面的问题,还考虑到了外在于作品的读者群。

第十六回当安老爷向邓九公解释清楚宝砚雕弓的来龙去脉后,邓九公这样评述道:

这不但是这桩事里的一个好机缘,还要算这回书里的一个好穿插呢!

俨然一副演员评述剧本的姿态。同回后文还有一处叙事僭越,邓九公与安老爷众人正在商量第二天如何劝说十三妹放弃报仇并返京等事的计策,邓九公的姨奶奶跑来凑趣说些无干此事的琐事,使得众人的商议不得不做一停顿,此时邓九公不耐烦地说道:

很好,就是那么着。你只别来搅,耽误人家听书。

所谓“耽误人家听书”,即邓九公等人明确意识到自己正是说书人口中的故事人物,因姨奶奶的打断,导致他们的听众不得不中断听书。这种即在戏中又跳脱戏外的笔法,将原先的可能变成了明确的事实——他们深知自己是故事中人,且心甘情愿地遵守故事的程式规定。

至于第二十回的叙事僭越则将故事人物的自觉意识表现得更为淋漓尽致。

邓九公道:“老弟,你有所不知。我也知道不用卸,只是我不说这句,书里可又漏了一个缝子!”就故事进程而言,不但这话多余且问卸不卸杠这件事也多余,而书中却乐此不疲地一一写到,还用叙事僭越的方式呈现,正是作者体会到了此事的多余,怕读者耐不住性子,故而通过故事人物交代多余之事必须提及的原因,来彰显其谋篇布局的细致入微。

第五、六次的叙事僭越都是关乎文章脉络与连贯性的,分别出现在第二十一回与第三十三回。第二十一回邓九公想要请安家老小与十三妹到自己的庄上再住几天,被他女儿褚大娘子给驳斥了,褚大娘子列举了一系列不需要再到另一个庄上去居住的理由,包括忙不过来、安家人需要休息等等,每一个理由都足以说服邓九公放弃这一念头,可是作者偏让褚大娘子说了:

这还都是小事。这回书要再加上写一阵二十八棵红柳树的怎长怎短,那文章的气脉不散了吗?又叫人家作书的怎的个作收场呢?

可见对于书中人来说他们的故事并不是第一位的,重要的是他们的故事如何才能更好地呈现。第三十三回亦同理,明明是金、玉姊妹怕自己的治家良方被搁置,急于接着之前的话把细节落实,偏要生出一段对作者写作困难的担心:

这里头金、玉姊妹两个人是憋着一肚子的正经话不曾说完,被这一岔,又怕将来作书的燕北闲人写到这里逗不上这个卯笋儿。

这样一来,故事中情节发展的自然性与连贯度就被作者巧妙的打破了。

三、叙事僭越的功能

文康在书中前后六次,通过不同的故事人物之口完成了叙事僭越。每次承担叙事僭越职能的故事人物虽都不同,却有一定的共通性。十三妹、邓九公、褚大娘子三人均是直性子,颇具侠义风度的人物,将这“披荆斩棘开一代风气”不合常规的叙事僭越任务交给他们,在豪侠性的掩饰下似乎都合乎其理。故而叙事僭越多集中于《儿女英雄传》的上半部分,到下半部分英雄传奇转了儿女情长,中规中矩似乎更合乎于文康的创作追求。《儿女英雄传》对于结构模式创新的追求在古典小说中实属罕见,而其对于“叙事僭越”的运用更是独一无二之举。那么,这“叙事僭越”到底对于文本构造、读者接受有怎样的作用?

首先,让故事人物对处于上层的叙事者和作者进行直接的评论是一种特殊形式的叙事干预。对于文本来说,使用叙事僭越有助于小说叙事张弛的调控,如在第一次叙事僭越中,十三妹突然起身离去,叙事处于一种极度紧张的状态下,在这时插入叙事僭越,表明十三妹并非真心想要离去,只是为了让文本有一个明显的停顿,原有的紧张感顿时被消解了。

其次,对于读者来说,会产生一种强烈的卷入感,如第四次叙事僭越,邓九公提醒姨奶奶别耽误读者听书,使读者不再是外在于小说的观众,而成为随时可能影响故事进程的重要人物,这样也为文康获得读者在创作层面的理解提供了一种可能。

再次,由于小说人物的“自我觉醒”使文本具有了一定的开放性。这种形式非常接近西方小说中的“元虚构”(meta-fiction),正常叙事都处于一定的框架之内,并不提及其框架及框架之外的东西,而元虚构会叙述叙事本身或它的框架。当《儿女英雄传》中的故事人物开始讨论叙事者、作者时,就越出了其所在的框架,而他们对于小说写作脉络、连贯性的干预则相当于在谈论故事本身,在这个意义上可称其为“元虚构”。当然,西方小说中采用元虚构谈论陈述本身或它的框架,是为了悬置陈述的正常意义,暴露小说的虚构过程,产生一定的间离效果,从而使读者明白小说的虚构性,解构作者的权威,而文康的创作有一定的自嘲意味但似乎并无解构作者权威的意图,因此,在目的上论,文康的叙事接近元虚构却并非西方小说中所谓的“元虚构”。虽然如此,文康的叙事僭越在效果上创造了一种游戏境界,确实暴露了小说的虚构性。这与曹雪芹在《红楼梦》中通过谐音、梦境等方式提醒读者小说故事虚构性的雅化方式相较,要来得直接,也更通俗,读者不会像读《红楼梦》那样不自觉地把自己带入故事中“成为”其中的人物,而是会清楚地明白《儿女英雄传》是一部虚构作品,自觉地与之保持距离。

最后,叙事僭越等叙事方式的使用使得原本单一的小说叙事富于变化,虽然有时这一变化会削弱文康本身对于小说意义的追寻,但不能抹杀其在小说叙事艺术探索上的价值。

四、文康的创作意图

如前面叙事层次图示所显示的那样,《儿女英雄传》各叙事层次之间的关系较古典小说一般的叙事模式而言要复杂得多,尤其值得关注的是其故事层对于创作层与叙事层的干预。文康为何在叙事结构上作了如此大的调整,意在何为?诚如陈寅恪先生所言,《儿女英雄传》是“反”《红楼梦》之作,文康在小说中常通过叙事者的对两书的比较和评述,表明其与《红楼梦》乃南辕北辙之作,“曹雪芹作那部书,不知合假托的那贾府有甚的牢不可解的怨毒,所以才把他家不曾留得一个完人,道着一句好话。燕北闲人作这部书,心里是空洞无物,却教他从那里讲出那些忍心害理的话来”。但是光从内容和情节设置上来实现其“反红楼”的意图,显得过于单薄,尤其是曹雪芹写贾府的败落是一个自然而然的过程,包含着社会必然性,文康为重建自己心中的儒家秩序而极力挽救安家的颓败,还赋予了安家以兴盛的局面,甚至不惜使十三妹的性格情性发生突变,使得在内容和情节上来“反红楼”略显生硬。更何况《儿女英雄传》在很多细节上都直接模仿了《红楼梦》,如燕北闲人之“闲”(宝钗曾赠宝玉以“富贵闲人”之号),舅太太对安老爷的数说引发阖府大笑(与王熙凤逗刘姥姥所引发的场面有异曲同工之妙)等,使得文康不得不重新思考实现其“反红楼”意图的途径。对于文康而言故事情节构筑上留给他的“反红楼”空间非常有限,因此他必须打破《红楼梦》的写法才能真正实现其“反红楼”意图。

《红楼梦》通过无才补天、幻形入世的神话框架来构建“梦”的天地,虽于文中处处提醒读者所写非实(渺渺真人、茫茫大士犹如子虚、乌有先生,大荒山、无稽崖乃荒唐、无稽之所,太虚幻境直言虚幻,更将书名定为《红楼梦》,岂非俱是梦中之言?),但是石头之“亲闻亲睹”,多处重现太虚幻境的对联“假作真时真亦假”,以及那“假语村言”的不得已,使读者——尤其是在脂砚斋种种对于现实揭示的感性评论下——更坚信《红楼梦》背后的“甄士隐”(真事隐)。以幻写真的实质在其故弄玄虚的笔法之下显得更为确定。要在此点上突破《红楼梦》很难,而文康巧妙地运用了新的叙事模式成功实现了其“反红楼”意图,抛弃了传统意义上的求真,将小说的虚构性直接暴露给读者,与《红楼梦》中呈现的秩序自然崩塌的写实感不同,文康通过创作层的下降,使原本隐含的作者显现出来,明显的叙事干预,尤其是叙事僭越的运用,留下了强烈的人为构筑痕迹,不仅将读者拉入创作过程中,而且通过故事人物的自觉很好地呈现了故事的虚构性,这就与《红楼梦》贾府的败落的社会必然性截然相反,安家的败落之势被其人为的扭转并赋予了其不合事实的兴盛。叙事模式的转变与叙事僭越的运用,使文康颠覆了《红楼梦》的叙事手法,较故事情节等更成功地实现了其“反红楼”的意图。

其次,叙事僭越的运用正是文康小说观的体现。文康无论是对说书模式的借用、叙事层次的改变,还是借说书人之口的自我嘲讽,都体现了其苦中作乐的“游戏”心态。小说第二十八回有这样一段话:“那燕北闲人果然生来的闲身闲心,现成的闲茶闲饭,闲得没事作,教他弄这闲笔墨,消这闲岁月倒也罢了,想来他也该作得些些事业,爱个小小声名,也须女嫁男婚,也须穿衣吃饭。却都不许他作,偏偏的要他作个闲人。闲人之为闲人,苦矣!”对于文康而言小说是闲人的闲笔墨,只有如此,他才能以一种游戏心态克服《红楼梦》的影响焦虑,给惨淡经营、身心俱疲的“闲人”之心送去安慰。故而,文康追求小说的“游戏”意味所带来的书写愉悦,而叙事僭越所具有的凸显小说虚构性的特性正好符合了他的小说创作需求。

最后,文康所采用的特殊叙事干预“叙事僭越”是全知叙事的“升级版”。传统白话小说的全知叙事所采用的叙述干预,主要体现在预示或预叙、评论等,都由叙述者承担,作者与叙述者是二位一体的。而僭越叙事的运用,由小说人物反过来评论叙述者,表面看来作者似乎处于一种被动状态,但背后其实是作者的叙事干预,因此比以往的全知叙事更进一层,体现了小说作者的创新意识,在某种程度上也为中国古代小说叙事艺术的发展开拓了一片新的领域。

五、结 语

“五四”以来的学者多关注《儿女英雄传》的思想内容,极少对其结构叙事进行分析,近年来的研究逐渐转向关注其作为京语教科书在语言与民族学上的影响,但对于其结构叙事的研究仍相对较少,仅寥寥几篇文章开始着重分析《儿女英雄传》的一些结构叙事特点。本文旨在通过《儿女英雄传》的叙事层次与特殊叙事干预(叙事僭越)的分析,来更好地理解这部小说在结构叙事上的创新与作者如此创作的意图。文康通过打乱原有的叙事层次,为其小说创造开拓了更为广阔的叙事空间,同时让处于叙事底层的故事人物跳出来评论叙事者与作品,甚至偶尔还会关注到作品外的读者,使其在单纯的故事叙事外,直接呈现了他的创作过程,昭示了其自我秩序建构的希冀与努力。文康的“反红楼”意图虽在故事情节构筑与人物塑造上未能得到很好地实现,但在叙事层面上(尤其是叙事僭越的运用)对于小说虚构性的暴露巧妙地颠覆了《红楼梦》的写法,展现了文康独有的小说观与创新意识。

中国古代小说叙事艺术的发展深受史传文学的影响,无论是直接以历史史实为内容的历史演义小说,还是画狐写妖幻妙如《聊斋》者都以“求真”作为其叙事旨归。叙事者总在有意无意地掩盖虚构这一小说特性,直到《红楼梦》将“梦”“幻”作为其叙事艺术的重要组成部分,但是如前所述,作者虽苦口婆心地提醒读者故事中的虚幻,然而故事的逼真性与真假的辩证关系依然使读者忽略了他所说的幻而专注于真。与《红楼梦》的叙事艺术不同,文康的叙事艺术实践虽不能说是完全自觉地小说叙事革新,但却直面虚构,将自己的创作过程暴露给读者,使其成为小说的一部分,通过一种“游戏”心态解构了古代小说使命式的沉重感,在叙事艺术层面上达成了其“反红楼”的意图。

注:

①陈寅恪《论再生缘》,《寒柳堂集》,生活·读书·新知三联书店2001年版,第67页。

②关于小说是如何通过内化评点的方式将作者融入小说叙事之中的问题,王昕先生在《论清代文人小说叙事的演进——以〈儿女英雄传〉为例》(《求是学刊》2008年第4期)中有详细论述,本文不再就此展开。

③夏志清《中国古典小说》,胡益民等译,江苏文艺出版社2008年版,第249页。

④⑤⑥⑦⑧⑨?[清]文康《儿女英雄传》,何草点校,中华书局2001年版,第100、198、204、262、281、482、391 页。

⑩参见华莱士·马丁《当代叙事学》(北京大学出版社2005年第2版)第八章对于元虚构的相关论述。

?高永东先生《〈儿女英雄传〉中“作者现身”方式》(《江苏科技大学学报(社会科学版)》2011年第3期)一文亦有论及《儿女英雄传》的“元小说”问题。

?在《儿女英雄传》第三十四回中体现得尤为明显,直接评述了两书重要人物的设置,指出燕北闲人与曹雪芹创作意图的巨大差异,批评曹雪芹所作之书大抵含怨,不公之至。见文康《儿女英雄传》,第501页。

?在《红楼梦》第一回中石头回复空空道人的质疑时,曾批驳古今野史、风月笔墨的虚假,感叹“竟不如我半世亲睹亲闻的这几个女子”,明确表明此书所记与一般野史艳曲不同,乃真实可感之人事。详见《脂砚斋重评石头记》(庚辰本)第一回,人民文学出版社2010年版,第6—7页。

?关于《红楼梦》所产生的影响焦虑可参见陈小林《思想焦虑与书写愉悦——再论〈儿女英雄传〉》(《中国石油大学学报(社会科学版)》2009年第2期)一文,该文详细分析了文康是如何通过对“情”的重新定义、对传统文体的戏拟等来克服《红楼梦》影响的焦虑,建构自我的。