?

《世说新语补》成书与版本考

·胡海英·

摘要《世说新语补》为明代王世贞据刘义庆《世说新语》与何良俊《何氏语林》二书删定而成,并非如四库馆臣所说的删定者为凌濛初。明清以降,此书风行于海内外,带动了整个东亚的“世说体”仿作热潮,影响持续数百年不衰,是中国小说史、中外文化交流史上一个耀眼的现象,非常值得关注。梳理与探讨此书的成书、刊刻行世、版本流传,发隐探微正本清源,打好基础,对进一步研究极为必要。历来论著论及此书者众,但因其成书、版本、流传、影响诸方面情况复杂,不但本有的问题难以厘清,而且研究过程中又产生了诸多误说。经过考证可以发现,此书最早的刊本为万历十三年张文柱校刻本,亦即吴郡(太仓)王泰亨刻本,并不存在所谓的明万历八年庚辰王世懋刊本、万历十四年太仓王氏刻李卓吾批点《世说新语补》二十卷,所谓乾隆七年刊本、乾隆二十年刊本、乾隆五十七年刊本亦不存在,而将《世说新语补》与《何氏语林》《世说新语》的版本混为一谈的种种版本误说也亟待辨正。

关键词《世说新语补》成书版本

一、《世说新语补》的成书与刊行

明代出现了《世说新语补》一书,由王世贞据刘宋刘义庆《世说新语》与明代何良俊《何氏语林》两书删定而成,门目则遵循《世说新语》的三十六类。此书版本众多①,流传很广,影响极大。在相当长的时间里,《世说新语补》不仅为“世说体”仿作热潮作代言并争取了极大的关注,而且在很大程度上取代了《世说新语》的地位,《世说新语》因此湮没不彰。明王思任《世说新语序》曰:“自弇州伯仲补批以来,欲极元畅而续尾渐长,效颦渐失,《新语》遂不能自主。”②于是,《世说新语补》风行一时,人人争赏,不复知有《世说新语》。明詹世显《南北朝新语序》曰:“盖自王氏《新语补》出,而世争赏之,皆自认为人人王谢语,语临川已不知临川。”凌濛初《世说新语鼓吹序》亦曰:“乃临川本流传已少,独《补》盛行于世,一再传,而后海内不复知有临川矣。”此情形一直持续到晚近时期③。于此相反相成的是,世人知道并重视《世说新语》,也往往得益于《世说新语补》。陈龙正《几亭外书》卷九即曰:“《世说》重自弇州。”④黄汝琳《重订世说新语补序》谓:“余曩家东瀛,时与诸同人游,聆其随风欬唾,往往隽永超绝,间窥诸书,大都粉本《世说》,亦尝购诸枕中以为《论衡》一助。”黄汝琳所谓当时日本社会所“粉本”的“《世说》”,实指《世说新语补》。凡此种种,皆可见《世说新语补》的巨大影响。四库馆臣曾经怀疑《世说新语补》并非王世贞删定,《四库全书总目》卷一百四十三《世说新语补》:

良俊《语林》三十卷,于汉晋之事全采《世说新语》,而摭他书以附益之,本非补《世说新语》,亦无《世说补》之名。凌濛初刊刘义庆书,始取《语林》所载,削去与义庆书重见者,别立此名,托之世贞,盖明季作伪之习。绂从而信之,殊为不考。然绂序字句鄙倍,词意不相贯属,疑亦出书贾依托。观其所刊目录,列补编于前,列原书于后,而三十六门之名,一页中重见迭出,不差一字,岂识黑白者所为哉?

即认为删定者不是王世贞,而是凌濛初。馆臣之说纯粹出于误解,后来并无多少人附和。这个失误,完全是因为未看到相关版本,再加上主观武断所造成。王重民已经辨正此事:“余未见凌本,而馆臣则未见此本。张文柱校刻是书,远在凌氏前,余疑凌本殆从张本出;馆臣所辩,无一语中的,因未见此本故也。”⑤此不赘述。

(一)王世贞的删定

关于《世说新语补》的成书,王世贞自己有所说明:

余少时得《世说新语》善本吴中,私心已好之,每读辄患其易竟。又怪是书仅自后汉,终于晋,以为六朝诸君子,即所持论风旨,宁无一二可称者?最后得《何氏语林》,大抵规摹《世说》,而稍衍之至元末,然其事词错出,不雅驯,要以影响而已。至于《世说》之所长,或造微于单辞,或征巧于只行,或因美以见风,或因刺以通赞,往往使人短咏而跃然,长思而未罄。何氏盖未之知也。余治燕赵郡国狱,小间无事,探槖中所藏,则二书在焉。因稍为删定,合而见其类,盖《世说》之所去不过十之二,而何氏之所采则不过十之三耳……⑥

王世贞作《世说新语补小序》的时间在嘉靖三十五年丙辰(1556)季夏⑦。据《王世贞年谱》,王世贞在嘉靖三十四年十二月始受察狱北直隶(即其自序所谓“治燕赵郡国狱”)之命,三十五年正月出使察狱畿辅⑧。至季夏已删定此书,则《世说新语补》的删定成书,就在这半年之内。

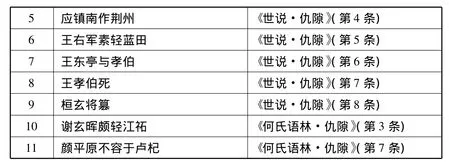

《世说新语补》在流传过程中产生了多个版本,各个版本不断被辗转加工,与王世贞删节本以及张文柱校注本已有较大差异。统计张懋辰四卷本《世说新语补》(由二十卷本剔出的原属于《何氏语林》的条目部分),结果发现实际上只有374条,而且还杂入了原《何氏语林》所无的《世说新语》材料3条,实际上采纳的《何氏语林》只有十之二不到。以黄汝琳刊二十卷本《世说新语补》为例,其《仇隙》一门共11条,对原《世说新语·仇隙》8条全部采用,顺序亦沿用不改。《何氏语林·仇隙》原9条则只采用3条,分别为第1、3、7条。就全书来看,《何氏语林·仇隙》一门被采纳的比例是比较大的,对比如下:

附:采纳二书条目比对举例——以黄汝琳本《世说新语补》卷二十《仇隙》第三十六为例⑨

(二)《世说新语补》的刊刻行世

王世贞删定《世说新语补》后,并未立即刊行。王世懋作于万历十三年乙酉(1585)的《世说新语补序》称:“家兄王元美,尝并《何氏语林》,删其无当,合为一编,久乃散落。友人张仲立,得而嗜之,次第修注而编之,更为订何氏之乖迕,与益其注之未备。铅椠经年,杀青满室。会予将之闽中,手以相示,且请序作者之意。予豫章后重校善本,不吝授之。……是岁乙酉初春,世懋再识。”⑩根据王世懋的序言,可知王世贞的《世说新语补》成书后,稿本搁置很久,已经散落。友人张文柱(仲立)得到后,乃“次第修注而编之,更为订何氏之乖迕,与益其注之未备”。所以张文柱是《世说新语补》成书后的第一个重要整理者。不过,张文柱的稿本并非直接得自王世贞,而是得自吴郡王泰亨。据王泰亨《题世说新语补后》云:“余往岁负浚冲灭性之讥,呕血数升,神气都损,尝得此编,时置案头,以当枚《发》。友人张仲立、秦汝约,数相慰存,见而赏焉,将分校刻之。余病弗果,于是校注之任专之仲立,雠对则汝约预有劳焉。”(11)据此文可知,是王泰亨先得此书稿,而且病中置于案头,将之视作枚乘《七发》。殆亦期以令自己“霍然病已”之效,可见王氏对此书之推崇。其友人张文柱、秦汝约在王泰亨病中慰问探望时,见到《世说新语补》,非常欣赏,原意襄助整理,从而分担了校注与部分雠对的责任。

有学者已经发现了这个问题,并颇感疑惑:“王世贞稿本又似为王泰亨所得,张文柱不过负责校注而已,今未审孰是。”(12)笔者认为,这几个说法并不矛盾,可以调和。即王泰亨先得到书稿,其后张文柱加以校注,由于张文柱与王世懋相熟,因而又请王世懋作序。故吴郡王氏(泰亨)刊本是《世说新语补》的第一个刊本。王重民先生所说的万历十三年张文柱校刻本(13)实即吴郡(太仓)王泰亨刻本。张文柱在其中分担了校注的任务,并由王世懋作序。由于王世懋序中未曾提及其他几个人参与此事,故给后人留下了想象空间,以致容易产生误会,以为张文柱校刻本与吴郡(太仓)王氏刊本非同一版本。如有研究者认为:“四川省图书馆所藏本所论‘明万历十三年(1585)吴郡王氏刊本’,则当是‘张文柱原刊本’之误失。”(14)此论误在不明就里,因为二者实即同一版本。

二、《世说新语补》版本诸说丛考

《世说新语补》流传既广,版本繁多。历来研究者辈出,《世说新语补》的版本探究成果丰硕,然亦不无可商榷之处,许多误说迷雾亟待廓清,试考如下:(一)是否有王世懋的豫章刻本《世说新语补》

有不少学者以为在吴郡王氏刊本之前早已有一个豫章本,如戴佳琪称:“《加拿大英属哥伦比亚大学所藏中国善本书目》著录万历庚辰(公元1580年)刊本,其版刻状况如下:‘明何良俊补,万历亥辰(1580,案:亥当为庚之误)王世懋序刊本,白棉纸,板心间有刊工姓名。半叶九行十八字。卷末有光绪丁酉(1877),刘小衡手跋。’”据此,则戴佳琪认为有一个万历庚辰(1580)刊本,而且此本即刊刻于豫章者(15)。若果真如此,那么这该是《世说新语补》的第一个刊本。问题是,是否真有这么一个豫章刻本?

不错,王世懋此序作于万历八年庚辰,因文末署有“万历庚辰秋,吴郡王世懋撰”。但是,此序本来是为《世说新语》而作,序中提及“临川王”、“孝标注”、“卯金氏”,然丝毫未及《世说新语补》。又此《世说新语》虽是王世懋整理,然刊刻起因于“乔公”,即乔懋敬的赏誉。序谓:“初虽之帐中,既欲共之炙嗜。而参知乔公见之,亟相赏誉,即授梓人。爰缀末章,叙所繇梓。”(16)据乔懋敬万历九年之序,开始雕梓可能始于万历八年,但刻成必定是在万历九年或之后。而且此本现今应已亡佚,今人当亦无从寓目。(17)

后人认为有王世懋刊行的豫章本《世说新语补》,主要是受王世懋写于万历庚辰的《世说新语序》迷惑所致,因为后来《世说新语补》的刊刻者往往把王世懋此序加入,以提升《世说新语补》的价值并扩大影响,故容易使人产生误会,以为此序即为《世说新语补》所作。其实,如果细绎王世懋此序,是不难发现问题真相的。将这个可能的误会变成一种广泛通行的说法的,还是后来的读者与研究者。如《加拿大英属哥伦比亚大学所藏中国善本书目》即声称其所藏是“万历亥辰(庚辰之误)王世懋序刊本”。将《世说新语序》误作《世说新语补序》,是迈向“豫章刻本”误说的一大步。

还有比《加拿大英属哥伦比亚大学所藏中国善本书目》走得更远的。如戴佳琪,除了明确认为有一个万历庚辰(1580)刊本外,还进一步得出此本即刊刻于豫章者:“吴郡刊本,即为万历十三年张文柱校刻本,则此处所谓曾刻豫章,当即为万历八年之本,且可补上述所未及的刻书之地。”(18)这个失误并非偶然,因为早有导夫先路者。据戴氏引文可知,此前即有严灵峰《无求备斋文库诸子书目》称:“《世说新语补》二十卷,明何良俊。明万历八年(1580)王世懋刊本,十册。”(19)他们的共同失误都在于未细究“序刊本”一词,因为作序者不一定就是刊行者,而且后人也可以附刊前人所写之序。严灵峰将“序刊本”省略为“刊本”,作序者从而变成了刊行者,于是就有了万历八年的王世懋刊本。戴佳琪沿着同样的思路前进,且补上刊刻地点豫章,令此观点似乎更具说服力。

不过,要探究这个说法的源头,还应该往前发掘。明人已经声称有《世说新语补》的豫章刊本。陈文烛《世说新语补序》:

国朝何元朗博洽嗜古,上溯汉晋,下逮胜国,广为《语林》。王元美删其冗杂,存其雅驯者,为《世说新语补》。敬美自幼嗜好是书,钻厉有日,于字句勾棘难通者疏明之,于旧注为俗子搀入者标出之,自谓洗卯金氏之冤。曾刻豫章,续有正者。复刻吴郡,张仲立校之,已为善本。敬美又加指摘,其批判视刘辰翁加详。再刻闽中,王汝存校之,问序于不佞,因得再读。(20)

细绎其文意,是说《世说新语补》先刻于豫章,复刻于吴郡,再刻于闽中。很明显,陈氏认为《世说新语补》有一个豫章刊本,而且似乎还是他所知道的最早刻本。其实,是陈文烛误会了。其误在于,将王世懋所整理的《世说新语》刻本当成《世说新语补》的第一个刻本。其误说亦有渊源可寻,按王世懋《世说新语序》曰:

余幼而酷嗜此书,中年弥盛,恒着巾箱,韦编欲绝。第其句或勾棘,语近方言,句深则难断,语异则难通,积思累校,小获疏明。终乎阙疑,以遵圣训。至于孝标一注,博引旁综,前无古人,裴松之《三国志注》,差得比肩;而颇为俗夫搀入叔世之谈,恨不能尽别淄渑,时一标出,以洗卯金氏之冤。(21)

陈文烛所谓“敬美自幼嗜好是书,钻厉有日,于字句勾棘难通者疏明之,于旧注为俗子搀入者标出之,自谓洗卯金氏之冤”云云,显然都来自于王世懋《世说新语序》,很明显,是陈文烛将万历八年开刻于豫章的《世说新语》当成了《世说新语补》。前已论及,王世懋万历八年之序是为《世说新语》所作,而非为《世说新语补》所作。不过,王世懋又有作于万历十三年的《世说新语补序》,其中有:“予刻《世说》豫章,旧所并勾棘难通者,亦既有伦矣。……若孝标一注,疑有羼入中间,稍为指摘,终未得起斯人于九原,令千载洗染也。”(22)可见,此序中有与万历八年《世说新语序》相似的内容。如不仔细辨认,容易将二者混淆,从而将王世懋刻《世说新语》误作王世懋刻《世说新语补》。总之,由上文可见,陈文烛对《世说新语补》的刊刻问题弄得也不是很清楚。然陈氏之误会,恰是《世说新语补》豫章刻本说的源头。

由于《世说新语补》在后世流传广泛,版本繁多,后人从陈文烛本属误会的序言里,得出豫章本《世说新语补》的信息,未遑考证即信以为真,相承沿用。近代学者如王重民等人,也未曾措意该问题(23)。王能宪在“万历间张文柱校刊王世懋批点《世说新语》六卷《世说新语补》二十卷”条下,谓:“此本北大所藏称万历八年刻本(卡片著录,书中无刊刻年月),误,书中收有乔懋敬万历九年序,可以为证。窃以为此本之刻在下一种张文柱校刻本之后。”(24)王能宪认为此本非刻于万历八年,这是对的。因为第一个问世的《世说新语补》刊本即万历十三年张文柱校注本。此前不可能有《世说新语补》的刊本。刻书者将历来名家的序跋批点附刻,以提升书籍的价值,是极为常见的做法,加拿大所藏《世说新语补》情况亦是如此。以一篇序言来判定版本的刊刻时间不一定可靠,这样的例子不胜枚举。王能宪据书中乔懋敬的万历九年之序,从而否定了万历八年刊刻之说,又根据该本子已经有“张文柱校刊”的注明,推断“此本之刻在下一种张文柱校刻本之后”。不过,虽然王能宪否定了万历八年刊刻之说,但仍然未能发现豫章刻本的本质问题(25),这不免有点遗憾。

至此,我们可以回顾这一个由逐步积累产生的误会。先是万历八年,王世懋于豫章作《世说新语序》,至万历九年刻成《世说新语》于豫章。其次,则有万历十三年张文柱(仲立)校注王世贞《世说新语补》(书稿得于王泰亨),并请王世懋作序,由王泰亨刻之于吴郡,这是《世说新语补》的第一个刊本。再其次,有万历十四年王汝存校本《世说新语补》刻于闽中,并请陈文烛作序,这应该是《世说新语补》的第二个刊本(陈文烛误认为是“再刻”,即第三个刻本)。

豫章刻本说既滥觞于陈文烛之《世说新语补序》,由于《世说新语补》在后世流传广泛,版本繁多,学者多不暇细辨其非,致其说流传渐广。于是纷繁复杂的《世说新语补》版本说法中间,就逐渐被塞进了一个本不存在的豫章刻本。如果说严灵峰还只是把“序刊本”认作“刊本”,那么,戴佳琪便是进而让“王世懋万历八年刻《世说新语补》于豫章”的说法最终完整成型。

戴佳琪还曾提出:“独未见嘉靖三十五年至万历八年之间的刊本,是否尚有更早刊本,今已不得而知。”(26)现在已知最早的刊本即万历十三年序刻本,肯定不会有早于此年的刊本,自然更不会有万历八年之前的刻本了。

还有不少研究者将《世说新语补》与《何氏语林》的版本混为一谈,称《何氏语林》“成书后,三十余年间在江苏、福建与江西等地均有翻刻本”(27)。近来还有研究者在论著中承袭这种误说(28)。这个误说,实际上是重重误会的迭加与拼合,其中即有陈文烛序的影响。将刻于豫章的王世懋批点本《世说新语》当成《世说新语补》,是最初的一重误会。将《何氏语林》与《世说新语补》混淆,则是最终的一重误会。

(二)有无万历十四年太仓王氏刻李卓吾批点《世说新语补》二十卷?

王能宪《世说新语研究》列有“万历十四年太仓王氏刻李卓吾批点《世说新语补》二十卷”:“此本卷首有焦竑、王世贞、陈文烛、王世懋序,刘应登、袁褧、董弅、陆游等《世说》序跋,及文征明、陆师道等《何氏语林》旧序。序后又有凡例十则,并附《释名》,卷末有王泰亨后序。”又谓:“此本在日本亦颇流行,安永己亥刻本即据之翻刻。”(29)

此刊本笔者未见到,然必非万历十四年太仓王氏刻本。《世说新语补》中的李卓吾批点来自于《初潭集》(王重民说及二者的对比与区别,还曾认为李卓吾的批点移到《世说新语补》,应在万历末年)。李贽于万历十三年(1585年)移居湖北麻城县龙潭,《初潭集》一书,即是李贽定居龙潭以后,读《世说新语》和焦竑的《焦氏类林》等书后所著(30)。是书编成于万历十六年戊子(1588),为李贽初落发时所作。书名“初谭”,李贽《初潭集序》曰:“初谭者何?言初落发龙潭即纂此,故曰初潭也。”(31)故《初潭集》之成书,即已在万历十六年。万历十四年自然不可能刻出李卓吾批点本《世说新语补》。

因为卷内不记重刻年月,此本子刊刻的具体时间现在难以确定。王重民《中国善本书提要》谓:“按是书原有万历十三年张文柱校刻本,此本则就张刻本增入李贽批点而又重刻者。卷内不记重刻年月,观其版刻当在万历末年〔李贽卒后的十几年内〕。此本将李贽、刘辰翁、王世懋批语刻于顶栏,书名上冠以“李卓吾批点”五字,因知此次重刻重在李贽批点。”王重民认为应该刻于万历末年,但未举出具体的依据,有学者认为或可信之(32)。

另外,还可以通过其它途径判断“万历十四年太仓王氏刻李卓吾批点《世说新语补》二十卷”版本的不存在。因为王泰亨已有万历十三年的刻本,即陈文烛序所说的:“复刻吴郡,张仲立校之,已为善本。”估计不会在第二年又刊刻一次,而且陈文烛序作于万历十四年丙戌秋日,若刊印之后,王泰亨才得到陈文烛序收入,那么万历十四年接着再刊刻于吴郡,时间上恐怕也太仓促。刻书是很不容易的事,鉴于王泰亨将《世说新语补》当“枚《发》”,于万历十三年已刊刻后的第二年再刻也不是不可能,不过,那一定要有特殊的理由。比如版本有重大调整或者改变,比如有名家批点的加入。否则重印已经足矣,何必重刊?

再据王能宪引焦竑序:“我明何良俊增补,接有删释,而卓吾李翁又从而批点之。夫批注删释,特解之云尔;至于批点,则直探心髓,而推究竟,笔则笔,削则删,简远幽邃,又在《世语》之上,亦深远矣。李翁具默,成不言之识,有海外之见,一言一字之间,特尔移神,人所不到。亦以今世文明尽泄,理学大彰,士多脱落之思,人皆域外之识,亦世使之然也。”(33)焦竑之序,极力推崇李卓吾之批点,可见李贽批点为人重视之程度。《李卓吾批点世说新语补》二十卷因为有李贽的批点而大受欢迎,据王重民说:“北京大学图书馆藏日本安永己亥(1779)翻刻本,后记称明代豫章刻本[按指王世懋刻本]后,‘李老批评本最行于海内外。’极是。”(34)鉴于李卓吾批点的重要性,若万历十四年有王氏重刻本,那么其所作序必然会大书特书李贽批点,若如王世懋作序之阔略,前面已论及,不言及情有可原。但是主持者王泰亨的后序怎么可能对此不着一语?其实,王泰亨此序实即作于万历十三年者(35),被人再次收入附刻而已。

所谓“万历十四年太仓王氏刻李卓吾批点《世说新语补》二十卷”,是由于后人刊刻时将之前的序言一并附刻所致。误会过程很可能是:由万历十四年陈文烛序,得出时间为万历十四年;由王泰亨后序,得出主持刊刻者为太仓王氏。但这种说法经不住推敲,故此说也是一个误会。

(三)对其它刻本说的考察

还有一些据称为《世说新语补》的版本。如南京图书馆有据称为乾隆七年江夏黄汝琳刻本二十卷《世说新语补》。又戴佳琪引王能宪之书,认为乾隆二十七年有两个刻本,又有乾隆二十年刻本,还有一个乾隆五十七年刻本:“仅以黄汝琳茂清书屋为例,乾隆二十七年一年之间,即曾两度刊印《世说新语补》,而乾隆二十年亦曾刊印此书,后又有乾隆五十七年刻本,足见此书畅销、广泛流行之程度。”(36)这些说法中,乾隆七年刊本、乾隆二十年刊本、乾隆五十七年刊本实际上皆不存在,乾隆二十年有两个刊本之说,亦不可信。试分析如下:

茂清书屋藏板《重订世说新语补序》曰:

余曩家东瀛,时与诸同人游,聆其随风欬唾,往往隽永超绝,间窥诸书,大都粉本《世说》,亦尝购诸枕中,以为《论衡》一助。速于役燕冀,藻书相对,无暇清谈。移疾以来,复取之庋阁,时一展玩,而旧本漫漶,乌亥不可胜摘,乃思重为校订,以付剞劂。

序末有“乾隆壬午春日,江夏黄汝琳砥崖补订重刊,男曰延凝斋,曰和心耘,曰勉兰畹校字”,则黄汝琳之序作于乾隆二十七年春日已经有校字者名字,且三人似皆为其子。又黄汝琳在序中讲得很清楚:“速于役燕冀,藻书相对,无暇清谈。”因为公事繁忙,连清谈的时间也没有,因此实际上对《世说新语补》展玩的时间也不多。在生病以后,“复取之庋阁,时一展玩,而旧本漫漶,乌亥不可胜摘,乃思重为校订,以付剞劂。”所以,其《重订世说新语补序》说的就是看到此书旧本错误不可胜数,因而考虑校订重刻。故其结尾又曰:“是役也,丹黄甲乙,束于时日,吾友顾广文寿峰实有将伯之功焉。刻成,序之如此。乾隆二十有七年壬午上元日。”

重订《世说新语补》刻成,黄汝琳随即有此序,则整理刊刻应始于乾隆二十七年之前,但既然书成即作序,那么黄汝琳必然不曾有过更早的刻本。再说关于“重订”一词的理解,应该是相对于此前早期刻本“旧本漫漶,乌亥不可胜摘”而言的,并非说重订自己以前的一个刻本。故“重订”亦不能证明黄汝琳之前有更早的《世说新语补》刻本。则南图所著录的乾隆七年黄汝琳刻本、戴佳琪所存疑的乾隆二十年黄汝琳刻本自然都不存在。

再看所谓“乾隆二十七年一年之间,即曾两度刊印《世说新语补》”的问题。按王能宪列曾举“乾隆二十七年江夏黄汝琳刊海宁陈氏慎刊堂藏板《世说新语补》二十卷”以及“乾隆二十七年重刊茂清书屋藏板《世说新语补》二十卷”,戴佳琪之谓“两度刊印《世说新语补》”殆即源于此处。然王能宪又称:“此本与黄汝琳补订本略同,卷末有校字者姓名。”(37)刻书极为费工,一年之中,黄汝琳何必刊刻两个“略同”的本子?且序既作于上元,上元日之前,属于乾隆二十七年的时间只有十四天,也来不及刻就一部二十卷的书。所以乾隆二十七年黄汝琳实只有一个《世说新语补》刊本。

再看“乾隆二十七年江夏黄汝琳刊海宁陈氏慎刊堂藏板《世说新语补》二十卷”,王能宪谓:“实为明张文柱校注本之翻版。”此语必有疏误。“海宁陈氏慎刊堂藏板”的《世说新语补》笔者未见过,不好发挥议论。但黄汝琳序曰:

临川原本为王氏所删者,十有二三,遂精审,其尤要者,重为补入,新旧注之烦芿者,汰之。刘氏王氏,以笺评之谛当者采之,务使夜光不遗,而鱼目不混,盖向之《世说新语补》,删《世说》而以《语林》补之也。今之重订《世说新语补》,补正王氏之删《世说》也。仍王氏之名,溯临川之旧,而亦不废元朗之补,庶几可云两美必合。其间去重复而加剪裁,则于广川所云,又窃取之矣。方今文运昌隆,风雅振兴,缀文之士罗星宿而贯珠玑,则于是书也,可为珊瑚木难,牛溲马勃之需矣。家置一编,亦不无助于江氏笔花、李家舌本矣。其或俊逸有余而不轨于正义矣,徒饰于文,间附鄙意,缀以琐言。虽竹林而下,雅不欲以绳尺臧否。然人伦忠厚之遗,谅亦世之君子所乐闻,而不笈为拘迂也。所殛于欲就正于斌郁之林矣。

据序言,黄汝琳的版本虽出于张文柱校注本,但相对于张文柱校注本,还是有不小的差异。如果慎刊堂藏板的《世说新语补》即黄汝琳刊本,那么与张文柱校注本差别较大,而与茂清书屋藏板者则应完全一样。因为二者实即同一版本。至于藏板的主人何以不同,一时难以确知,可能经过了转手,并且后来有重印,所以导致我们看到的书籍形态略有差异。但那最多只是重印或者递修的问题,版本决无不同。同理,戴佳琪等人所说的乾隆五十七年黄汝琳刻本应该也是出于误会。

另有一些版本说,其实也是误会。如潘建国说:“翻刻、选刻张本者,亦不在少数,较为著名的有……;万历二十四年(1596年)吴瑞征刻本,删去注文与评语,止留正文,小本八卷八册。”(38)所谓吴瑞征刻本,据王能宪介绍,应为《世说新语》,而非《世说新语补》。

注:

①康熙丙辰富阳章绂《世说新语补序》序称:“(《世说新语补》)几百年来,梨枣不啻数十易。”宝旭斋藏板。

②据华国出版社《蠡测编》,丁锡根《中国历代小说序跋集》(上),人民文学出版社1996年版,第415页。

③王先谦《虚受堂文集》卷五《重刊世说新语序》:“近世通行王元美《世说新语补》本。”清光绪二十六年刊本。

④[明]陈龙正《几亭外书》卷九,明崇祯刻本(续修四库册1133)。

⑤王重民《中国善本书提要》子部小说类,第390页。王重民据美国国会图书馆藏明万历刻本《世说新语补》二十卷〔九行十八字(19×12.5)〕撰写此条,称:“原题:‘宋刘义庆撰,梁刘孝标注,宋刘辰翁批,明何良俊增,王世贞删定,王世懋批释,张文柱校注。’”

⑥[明]王世贞《弇州四部稿》卷七十一《世说新语补小序》,明万历刻本。

⑦[清]彭元瑞《天禄琳琅书目后编》卷十六《世说新语补》(函六册) :“明王世贞以刘义庆《世说》、何良俊《语林》合辑成书,采刘辰翁评点书二十卷,门目如《世说》之旧,前有嘉靖丙辰(1556)世贞自序。”又郑利华《王世贞年谱》(复旦大学出版社1993年版)亦有此说,第93-94页。

⑧见郑利华《王世贞年谱》,第99页。

⑨首列数字为黄汝琳本《仇隙》类的各条目编号,又,截取每条开头数字作为条目名。

⑩丁锡根《中国历代小说序跋集》,第412页。

(11)王泰亨《题世说新语补后》,丁锡根《中国历代小说序跋集》,第413页。

(12)(32)(38)潘建国《凌濛初刊刻、评点〈世说新语〉考述》,《上海师范大学学报》2004年第5期。

(13)(34)王重民《中国善本书提要》,第391、391页。

(14)戴佳琪又谓:“在万历十三年的藏本中,尚有异本的存在,其中包含间断的评语、圈点在内,且历来的著录亦略有分别。题作‘万历间太仓王氏刊本’,实为张文柱校本,该本现藏于台湾故宫博物院。”见于戴佳琪《〈何氏语林〉研究》,台湾中国文化大学1997年硕士论文,第25页。按:戴佳琪所说的异本,只是各藏本之异,即评语、圈点有异,并非刻本之异。已知的种种迹象表明,万历十三年应该只有一个王氏刊本,没有其它的刊本问世。

(15)(18)(19)(26)戴佳琪《〈何氏语林〉研究》,第23、24、23、24页。

(16)[明]王世懋《世说新语序》,丁锡根《中国历代小说序跋集》,第411-412页。

(17)王能宪《世说新语研究》(江苏古籍出版社1992年版),列有“万历九年乔懋敬刻王世懋批点《世说新语》三卷”,第74页。又认为:“世懋批点《世说》,并刻之于豫章,此本今已无存。”第104页。

(20)(21)(22)丁锡根编著《中国历代小说序跋集》,第413、411-412、412页。

(23)王重民《中国善本书提要》于“《李卓吾批点世说新语补二十卷》五册(北大)”条曰:“又北京大学图书馆藏日本安永己亥(1779)翻刻本,后记称明代豫章刻本〔按指王世懋本〕后‘李老批评本最行于海之内外’,极是。”第391页。王重民的按语表明了他未曾注意到《世说新语补》“豫章刻本”的可疑之处。

(24)(29)(33)(37)王能宪《世说新语研究》,第75-76、76、76、79页。

(25)王能宪用的是简单的内证法,可惜没有仔细推敲王世懋作于万历十三年的《世说新语补序》,否则的话,不仅可以确认其所见者非万历八年刻本,而且能够进一步发现,此即通常所说的豫章刻本,而所谓豫章刻本从来就不存在。

(27)陈大康《明代小说史》,上海文艺出版社2000年版,第496页。

(28)宋莉华《明清时期的小说传播》,中国社会科学出版社2004年,第264页。又李丽《〈何氏语林〉影响研究》,《天中学刊》2008年第1期。

(30)根据种种迹象看,李贽作《初潭集》之前最重要的作为基础的底本是《世说新语补》而不是《世说新语》。

(31)李英娇《李贽〈初潭集〉研究》,台湾南华大学文学研究所2003年硕士学位论文,第13页。

(35)王重民《中国善本书提要》著录此书,即注明王泰亨后序作于万历十三年。

(36)戴佳琪《〈何氏语林〉研究》,第36-37页,其中乾隆五十七年刻本说出于严灵峰《无求备斋文库诸子书目》。

作者单位:澳门科技大学通识教育部、国际学院责任编辑:胡莲玉