我常常幻想自己置身荒野,在广袤、安静、苍凉、一眼望不到边的旷野大地上,踽踽独行。从晨星闪烁,到黎明降临;从炎热的正午,到夜幕低垂;从繁星满天,到月亮初升。

或者干燥的沙漠,或者危险的戈壁,或者一望无垠的草原,周遭除了飞奔的蜥蜴、低吼的狼群、腾跃的羚羊、盘旋的孤鹰,就是颓败的草皮、孤零零的枯树,再没有一个人的身影。让孤独、苍凉、绝望包围我,一个人尽情体验生命的卑微和弱小,体验自然的巨大和狂暴。

这也许是一种非常态的心理,但我时常陷入幻想的境地。我喜欢看危机四伏、弱肉强食的“动物世界”,喜欢看灾难降临世界末日下个体的挣扎抗争,喜欢看尘土飞扬苍凉不毛的西部影片中的生命倔强……只有在那样的时候,在坚硬的风景里,在绝境中,人才真正成为自然界中与仙人掌、芨芨草、孤狼、野骆驼一样平等的生命,才真正可以融入自然,成为自然的一分子。

偌大的云蒙湖,连同周遭近千亩的茂林、山峁和未开垦的荒地,构成了东部地区一片难得的“荒野”。每次在湖边驻足,我总能感受到湖水与心潮同频的澎湃,感受到置身自然的玄妙体验。

荒野是大地的处子。那意味着一片未被人类开垦的处女地,意味着没有沾染或者极少沾染人类“文明”的野蛮地——貌似混乱的,无序的,原生的,自由的,任性的——这不正是艺术所追求的境地吗?

“荒”。茂盛的草木,流动的足迹,山川河流自由流淌,共同构成这个汉字。荒凉,荒芜,荒败……这个在文明中绝对“贬义”的形容词,仔细看来,竟是如此美妙、玄奥、葳蕤、蓬勃,我专门书写了“荡思八荒”四个大字,挂在书房的案桌对面,就是想让自己在埋头读书之余,抬眼便是空荡荡的四野,极目便是万仞的空旷。真是爱极了它。

“野”。田野,野外,野鸭子,野小子,荒野,旷野,四野……多少里之外是野?我要徒步行走,奔逃到“城”之外,到新鲜的泥土地上,到铺满腐殖层的泥土地上去。

一片土地,没有了人迹,那些动物、植物便自在起来。呦呦鸣叫的小鹿,啁啾吐语的鸟雀,四腿弹跳的野兔,身披锦衣的山鸡……没有猎枪、没有铁丝、没有弓弩,也就没有了恐瞑。

有一年夏天,我和几个诗人朋友,专门带了帐篷,在湖边树林里夜宿。我们选择了一片开阔的林中高地,白杨树和白桦林里夕晖朦胧,一条白色的雾带从远处升起,距离我们十几步,就是平静的湖面,湖面上停着三两只破旧的木船,岸边还有一所木屋驿站,供迷路的旅人歇脚。

傍晚的时候,我们撑好了帐篷,然后决定弄一顿美味野餐。于是,一个人去垂钓,一个人去生火,一个人带着弹弓去林子里捉野味。我们知道,我们的到来打破了野地的秩序和日常,我们的贸然侵入,对这片近似原始的荒野来说,是不和谐的音符,但我们也产生了冒犯和破坏的恶意的快感,那个时候,我们还没有预料到荒野将会对我们的惩罚。

湖里的草鱼简直就是愣头愣脑的傻小子,不到一个时辰,天色暗下来的时候,红色的塑料桶里已经有大大小小十几条黑草鱼、灰鲫鱼了,更惊喜的是还钓到了一条血鳝。那天傍晚,湖面初平,波纹不兴,只有偶尔水面上鱼虾跃出荡起的涟漪,天气晴好,不冷不热,初夏的季节,一切都那么熨帖。

当夕阳落下去的那一刻,我们生火的伙伴,已经拽过来一大段腐烂、干燥的白杨木和一大堆伐木工砍伐剩下的枯树枝。他从怀里掏出火柴,跪在地上,点着了一小撮枯树叶。他把木柴架在树叶堆上,匍匐在地,去吹枯叶,很快,一阵浓白的烟雾升腾起来,把我们呛得咳嗽起来。紧接着,几处火苗红红地窜了上来。篝火燃烧起来了。

打鸟的伙计只打着了两只麻雀,几只鸣蝉,倒是顺手挖来了一大坨野洋姜。我们把鱼和麻雀用树枝串起来,架在火上炙烤着。我则把一块干净的桌布铺在松软的草地上,然后,我从帐篷里拿出来高度似烈火的白酒、玛瑙般红紫的葡萄酒,摆上了酒杯。

夜色暗下来,黑暗笼罩了一切。有月亮升起来,星星并不多,夜幕还是灰色的一片。但在篝火旁,向四周望去,一切都显得那么黑。篝火哔哔啵啵地燃烧着,我们喝着酒,吃着从城里带来的干果、牛肉干和烤焦了的草鱼片、野山雀,体验到了此生至为美妙的生命时刻。

一个跋涉的人,在野外,黑覆盖了一切。这时,能有一对照亮黑暗和前路,带来温暖和热度的篝火,烤着肉,哪怕只是一只蜥蜴、一条蚯蚓、一条红花蛇,吞咽下去的食物,让我们的胃饱满而安全,这该是多么美妙的生活!

普罗米修斯盗火种给人间,自此有了劈开黑暗的利器,这该是多么伟大的发明。在城市里,我们害怕火,但也离不开火。为了驱赶寂寞,带来生命的安全感,我们每个人嘴上都叼着烟卷,四处走。那一团微光不敢熄灭,需要不停地呼吸。这是不是潜意识中的火崇拜?

不知道湖里的鱼虾看到岸上的火光是什么感想?不知道一只蚂蚁遇上一堆篝火会不会绕道前行?不知道远处有没有田鼠在窥伺这几个是不是会“玩火自焚”的家伙?

在旷野,在夜晚,在四周安静下来的时候,才真正感受到自己完全融入了自然。睡在大地上,比睡在床上的踏实感来得强烈得多。帐篷外的篝火渐渐熄灭,一切恢复了曠野的宁静,火的余烬还散发着一定的热量,驱赶着渐渐冷下来的空气。

月亮在树梢上若隐若现,宁静的月辉如此慈祥。很多年了,不能在母亲的怀抱里睡去,如今,这月辉仿佛母亲的手,抚摸着将睡的婴儿。眼泪不知道什么时候流了出来,没有具体的事、不因为具体的人,就因为这阔大、这宁静、这孤独、这自由,心底最柔软的弦被拨动、被弹奏,像湖水一样,静水流深,心底波澜,平地惊雷。

躺在黑夜里,周围是小兽们粪便的味道、多年落叶层叠腐烂的味道、新鲜泥土颗粒甜腻的味道。耳朵却比任何时候都灵敏,一只屎壳郎推着粪球走过,一只蚂蚁悄悄爬过,一条蚯蚓在身子下轻轻蠕动,一只田鼠在五米开外蹑手蹑脚,一条鱼儿跳起偷瞧过来的眼波,还有鸟雀半夜的呓语,鸣蝉振翅的微颤……倾听荒野,自己完全成了这个旷野的一部分。

风暴是什么时候到来的?没有一点预兆。在这酣眠的后半夜,应该先是起了一阵风。微风吹动草茎窸窸窣窣,继而,花朵摇摆,接着尘土飞起,草屑腾空。帐篷也在风中颤抖起来,哗啦啦的摇荡着的感觉,像婴儿的摇篮。湖面也起了小小的波浪,野物们发出了慌乱的声音,秩序开始混乱,混沌的、原生的奔跑声、喘息声、鸣叫声混杂在一起,暴雨瞬间到来。

噼里啪啦的雨水滴落下来,我们从酣梦中醒来。惊慌中,收起帐篷,朝湖边的木屋奔去。

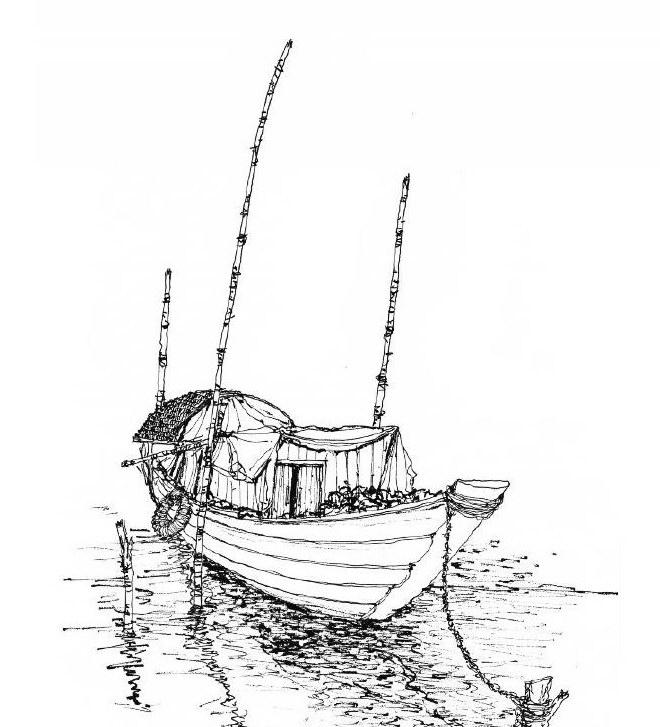

风大起来,拍打着湖水,发出嘭嘭的声音,水中的小舟荡来荡去,像是获得了自由一样要如箭般向湖心射去,但系船的缆绳始终没有断裂。我们关上窗子,拧开电灯,升起炉火,坐在桌子旁继续喝酒。一点困意也没有了,都感受到了自然的威力——

树叶哗啦啦乱成千军万马,有细小的树枝折断掉下来。荒野遥望,一幕雨帘,看不到边际。地面上汇成了万千道小流、小溪,向湖边急流,树叶和草屑混杂着冲进去,隐约看到有鱼虾在激流入口的地方跳起。

我们开始担心树梢上那窝喜鹊,鸟宝宝能否抵抗暴风雨;担心远处那一窝田鼠,是不是家里被雨水灌成了汪洋大海;担心一窝蚂蚁有没有丧命,一群山雀翅膀会不会打折。

沉沉的困意袭来,我们倒在木板床和椅子上又睡去了……黎明时分,风雨已经停止。我们在阳光的照耀下醒来,推窗一看,外面阳光灿烂,刚刚从水平面上生起来的朝阳,明亮而干净,阳光细细地照射进树林里,树干清新,树叶在阳光下越发翠绿。几只喜鹊和野山雀,在树枝上跳来跳去,叽叽喳喳鸣叫不停。

我们走出门来,一切又都是昨日的平静。野舟安静地漂浮在水面,树林的地上干干净净,几只蝴蝶飘过来,蚂蚁悠然地在踱步。

这就是荒野的法则。一个人对荒野的渴慕,就是对变幻无常的法则的渴慕,就是对人类秩序的厌倦。荒野给了我们幻想的权利,给了我们任性的权利,在这广袤的大地上,给了我们回归自我的机会。

草鱼的季节

放鱼节过去之后,有一段休渔期。水面上的小木舟,都安静地漂浮在距离岸边几米远的地方。像一首安静的诗。除了有鹭鸶、白鹭、野水鸭偶尔会钻进水里,叼食一点小鱼虾,湖面上几乎再看不到渔人的影子。

平静的水面,像一面没有心事的镜子。走近它,让人想象到的是十五六岁的少女,娴静、羞涩,乌黑的头发梳成羊角小辫,脸上一层毛茸茸的稚气,春杏一般的眼波,懵懂而又清澈。让每一个遇到她的人,都想去亲近她,都想去偷偷看一下她写的日记,偷偷看她如何对另一个少年情窦初开。

情窦初开真是一个美妙的词语,就像一株植物的蓓蕾初绽,我们仿佛可以看到它徐徐展开的过程。记得《宁雨草木志》中描写“朝颜”这种花儿的开放(《朝颜花路》),真是美妙极了——

昨晚,我摸黑儿看向它。影影绰绰的,它提着一盏灯。那灯是绢做的,细长圆儿,顶端掐了几个精致的小褶,然后紧紧地收束,幽幽的有光透出。待我熟睡之后,它将有一夜的路要赶了。

朝颜就是这样的脾气,它要开花的时候,就必须早晨第一个开。它的花苞就是它的灯盏,提灯夜行,整宿整宿地赶路。它赶路的时候,我却在酣睡,所以无缘见它星夜不眠的样子,是袅袅婷婷凌波微步,还是打马而过的一副英雄气。我见它时,是早晨刚刚梳洗过女儿装。花儿娉婷,叶片翠绿,环翠叮当春山照水。

读到这一段文字的时候,真是喜欢得不得了。我驱车来到湖边,坐在湖畔的石条凳上发呆,还在想着这几句话。近处的湖水,微微地荡漾着一点波纹,远处的水平线,遥遥地清晰又模糊着。偌大的水面,早晨的薄雾还没有完全散去,阳光也才斜斜地铺射下来,春夏之交的季节,空气中流淌着温暖的味道。湖里的水温,也渐渐升高到20度左右,生命就是在这个时候获得了青春期。

一个湖像一朵花,就这样悄悄地绽放着。朋友用细长木杆钩过来小舟的系绳,一点一点地把船拽到岸边来。我们迈进去的时候,小船晃悠了一下,几头草鱼在木舟漾出的波纹里探出头来,青春的荷尔蒙气息扑鼻而来,甜腥腥的气息像恋爱时的爱的味道,让人眩晕。

我知道,草鱼的季节到来了。

早些年的时候,我写过一些关于鱼的小说,小说的背景是故乡那里的一条河,祖父和鱼贩子二叔在河里捕鱼为生,小说里描写了河里各种各样的鱼,有长着红胡须的鱼王,有黑头呆脑的草鱼,有阳光下翻着白肚子的小参条……评论家肖涛在评论这一系列小说的时候,对“鱼”这个意象做了分析,他说,鱼者,欲也。那时,我才二十岁初头,正是满怀“鱼”儿乱跳的年纪,写的什么尚不自知,现在回首再读那些年轻的文字,字里行间跳跃着的果然是湿漉漉、水淋淋的荷尔蒙气息,就像朝颜开花,就像湖水初平。

北方大地上的淡水湖泊、河流和池塘里,繁殖速度最快、繁殖量最大的大中型鱼,就是草鱼。这种鱼体魄强健、适应性好,生性活泼,游泳迅速,常成群觅食,是典型的草食性鱼类。又因为排卵量大,繁殖力强,成活率高,成为淡水鱼种类中的群体王者。

草鱼,还有好多其他的名字,如鲩、鲩鱼、油鲩、草鲩、白鲩、青鱼等,多栖息于平原地区的江河湖泊,一般喜居于水的中下层和近岸多水草区域。

这种鱼,就像北方大地樸素的农人,一辈子,在土地上劳作,在庄稼地里穿行。单看它的名字,“草”,土命的草,就是大地上最旺盛的植物,草鱼也就是鱼类中最旺盛的物种。水草肥美的湖水里,草鱼是一个庞大的家族,它们背部黑灰,腹部白中带黄,颜色较之背部略浅。草鱼通体肥厚,修长,呈圆柱状,便于游泳。它们眼睛非常有神,动作迅捷,我们常常会看到在水边,在水面,三五成群的草鱼,倏忽聚集,倏忽而遁,像汉语里的动词。

鲤鱼的体型与它有别,一般来说鲤鱼背腹较宽,背部颜色不如草鱼深,腹部颜色黄中带红,貌似更漂亮些,但不如草鱼迅猛、有力。鲫鱼也是北方湖泊河流中的常见鱼类,似乎数量比草鱼还要多,但鲫鱼一般体型较小,而且常藏匿于水的下层淤泥与杂草交汇处,一群一群地在一起游弋,都不如草鱼给人的感觉来得踏实、扎实。

记得苏童写过一篇小说《祖母的季节》,说是五月的江南,雨水多起来,滴滴答答地落到芦苇叶子上,祖母坐在屋檐下,淘洗干净的白米和红枣,包粽子。

其实,在这草鱼的季节,在这个湖边,雨水也会有几场。夏日的风温煦而潮湿,雨水会在某一个闷热的傍晚突然而至。这个时候,草鱼就会狂欢起来。

噼里啪啦的雨珠落到湖里,一滴水击穿一片水,一种水注入另一种水。新鲜的带有泥土气息和远方味道的雨珠,给沉闷的湖面带来新鲜的感受,草鱼就会成群结队地浮到水面上来。它们亲吻雨珠,嬉闹着你追我赶地跳跃起来,甚至喊叫起来。

你听到过草鱼的鸣叫吗?那是来自湖底的最动听的生命之歌。闷声闷气或尖声尖气的鱼鳃鼓荡的水声,传递到湖上的空气里,和雨声混杂在一起,成为一种天籁。

我们的小木舟在水面上轻轻地划行,周围就常跟随着浮到水面的草鱼。它们吐着气泡,在船舷周围游弋。我常随身带着几块面包,给它们喂食。矫捷的身影,“空游无所依”的自在,常让我浮想联翩。

我喜欢它们。不知道为什么,看到游鱼我总是能从心里生出一种无名的喜悦。四十年的生命磨砺,我负重前行的心态渐渐麻木,世俗所赠予的功利有时候已经很难荡起心中的涟漪,比如一枚奖杯,比如一沓钞票,比如一餐美食,比如一次机遇。外界物质的褒奖,只能给人一种付出之后回报的交换,不能让灵魂得到深度和纯粹的快乐。

而自然可以;而鱼可以。我不知道别人有没有这样的感受。反正,我的感受非常强烈。在行走的湖畔,忽然发现水面一群游动的草鱼;在安静的船上,忽然听到几声清脆的蛙鸣;在夕阳将落的傍晚,忽然看到一只暮归的乌鸦……甚至草尖上的一颗晶莹的露珠,野地里飞起的一只蚂蚱。我都可以瞬间呆住,瞬间感动,瞬间泪流满面。

冬捕的季节,查干湖凿冰捕鱼的场面,让人热血沸腾。小时候,家里承包过一个池塘。每年进了腊月,父亲都会找村上的几位叔叔伯伯来拉网捕鱼。他们穿上高可齐胸的皮衣下水,下水前喝半斤烈酒暖暖身子,然后,一路凿冰,一路拉网。等到了池塘尽头,大网收束的那一刻,我的心总是激动地提到嗓子眼——活蹦乱跳的白花花的鱼虾,像一场生命的狂欢,把冰凉的池水翻腾起白色的泡沫,它们离开水面的那一刻,塘坝上围观的人都会大呼小叫起来,“鱼!”“大鱼!”“快看那个鱼真大!”……

随着年纪增大,生命已经不再局限于捕鱼收获的喜悦,渐渐懂得了原来只要生命存在就无比的美好,不一定非要据为己有。就像爱一个人,年轻时便极想占有她,让她全部地为自己所掌控,哪怕她的一颦一笑,一呼一吸,都要在自己的庇护下。如今,慢慢懂得了欣赏,慢慢懂得了放手,慢慢懂得了远观和祝福。在湖边,看着一群鱼发呆,再也没有了想抓住它们的冲动,只是为它们自由自在的姿态而羡慕着,为它们欢快而无忧的样子而欢喜着,为它们或许要遭受下一次的捕杀而忧心忡忡着。

五月,草鱼的季节。

一条鱼,就这样牵动了我的所有情感,我愿把我珍藏的所有的形容词,献给它。

橡树渚

无数条潺潺溪流汇聚在一起,成为湖海,就有了不可测的神秘感;无数的树木连在一起,成为一片森林,就有了巨大的气场。一个人,一只鸟,一个摇头摆尾的小虫子,瞬间就会被它们淹没在浩瀚中,成为极其渺小的自然的一微子。

近十万亩水面的云蒙湖,任何的一鱼一虾、一舟一岛,都会显得微不足道。围湖的几十万亩旷野中,有森林,有耕地,有山峁,有滩涂,甚至除了湖心岛,还会有若干个若隐若现的小岛屿,冬天雪大的时候,我们曾经去那里提雪烹茶。

环湖行走,无论从哪一个角度,无论在哪一个点上,驻足凝望,都可以看到绝美的风景。或烟波浩渺,或水面初平,或鱼虾翻腾,或舟浮水上。但这其中,始终有一处风景,震撼我,吸引我,就是那棵站立在水中的,孤零零的大树。

这是一棵大树,大概有几百年的树龄。春夏时,冠盖如云,在湖面上撑起一把大伞,树上有啁啾的鸟雀呼朋唤友;秋冬时,黄叶落尽,密密麻麻的枝干耸立着,暮色中显得深沉、苍凉,有成群的乌鸦在上面起起落落。

它长在一块小陆地上,因为是一棵橡树,我为那里取名为——橡树渚。

橡树生长得慢,需要风吹日晒、雨淋雪拥,一点一点吸收天地精华,方可成材。它的生命期长,是世界上最大的开花植物,繁花季节,满树开花,香气清淡。几百年树龄的橡树较为普遍,位于美国加州的一棵侏鲁帕橡树已经生存了至少1.3万年,可能是世界上已知最为古老的活生物。橡树的果实坚硬,样子奇怪,一端毛茸茸,一端光溜溜,不仅松鼠很喜欢它,美国人也很喜欢它,是美国的国树。鉴于此,他们拍摄的《冰河时代》中,以一个松鼠和一枚大橡子为主角,啼笑皆非的故事让人开怀大笑,风靡全球。

缓慢的生长期,坚硬的干和果实,让橡树活成一种踏实、干练、沉稳的乔木形象。诗人舒婷的名作《致橡树》,为它做了真情的吟咏——

我如果爱你/绝不像攀援的凌霄花/借你的高枝炫耀自己……你有你的铜枝铁干/像刀,像剑/也像戟/我有我的红硕花朵/像沉重的叹息/又像英勇的火炬/我们分担寒潮、风雷、霹雳……

橡树还有两个名字叫栎树和柞树。“橡”“栎”“柞”这三个字,每一个字都造得漂亮、干净、素朴而倔强。

湖水大的时候,它在水中伫立,周围茫茫一片全是碧波,它就像无边大海上的一个灯塔;枯水季节,水落石出,一片滩涂裸露出来,很快生满青草和野花,它又成为一片平坦旷野里唯一高高伫立的乔木。它树干粗壮,叶子细密,树冠蓬松而磅礴,树下常常落满小巧而可爱的坚果,像一枚枚发光的宝石。

我喜欢这种小小的坚果。这一颗神秘的种子,足可以印证生命的伟大与奥妙——几何图形般严谨的构图,圆滑坚硬的木质外壳,毛茸茸的纤维,里面藏着一个如何蓬勃的生命?它是如何竭尽全力,顶破坚壳,露出头来?种子生长后的斗壳像一个命运的道场,还是像涅槃后的蝉蜕?水涨之时,它如何随水漂流千里之外?枯水季节,它如何抓住机遇,落地生根,快速萌芽?

其实,我更爱的也不是这些。每一个物种,每一粒种子,哪个不是生命的奇迹?触动我的,是它的孤独。

湖的形状并不规则,湖边的陆地也随着湖水蜿蜒曲折。在湖的北侧、靠近跨湖大桥的地方,湖水绕了一个弯。此处水浅,一片陆地缓缓地伸进湖面,成为湖滨洲渚。

偌大的湖面上,偌大的橡树渚,没有一棵这样的参天大树,没有橡树,没有木棉,甚至也没有凌霄花和紫藤,它就那样默默地站立着,几百年。

每次從路上经过此地,我总要远远地凝望。在一条无尽远方的大路一侧,在遥远的湖水和陆地相接的地平线上,无论晨昏月夜,还是风雪雨暮,它孤独地站立在那里。

一个朋友在微信中写到:一个人在纷飞大雪中的感觉真好,耳边只有呼啸的风和迷茫的路,想一路向前走下去,不停下,也不回头。

我理解这种感觉,就像旷野上的一棵大树,就像一个人在旅途的奔走,这是生命的孤独感。这种“千山鸟飞绝,万径人踪灭”的天地空旷的苍凉感、万物偃息的孤绝感,也不时笼罩着我,让我从骨子里感到生命的悲伤,这种悲伤像潮水、像雾霾、像满池的枯荷,但并不让我消沉,带来孤独的同时它们也让我有无尽的精神享受。

一棵树,一个湖,一块时而淹没、时而出水的湖心洲,莎草蔓生,独木耸立,像一面镜子,让我看到陌路上踽踽独行的我。

我在宽大的白纸上一笔一画写下三个字——

橡树渚。

我看着它,慢慢落下泪来。

湖风吹起,潮涨了。