清晨,一阵大雾弥漫了这个方圆不足二里的平原小村。人都走到对面了,都能听见说话和咳嗽的声音了,还模模糊糊地看不清人影。

张木匠早早就起来了,坐在院子里的石磨上默默地抽了一袋烟,看大雾一时半会地不能散去,便抬起脚,在鞋底上磕了磕烟袋锅,站起来去打开那庭院的木门。门轴一阵“吱吱扭扭”地响着,张木匠叹了口气,“唉”,又该浇油啦。他挑起了水桶朝井沿走去,不一会,井台上就传来一阵“嘎嘎吱吱”的辘轳的旋转声。

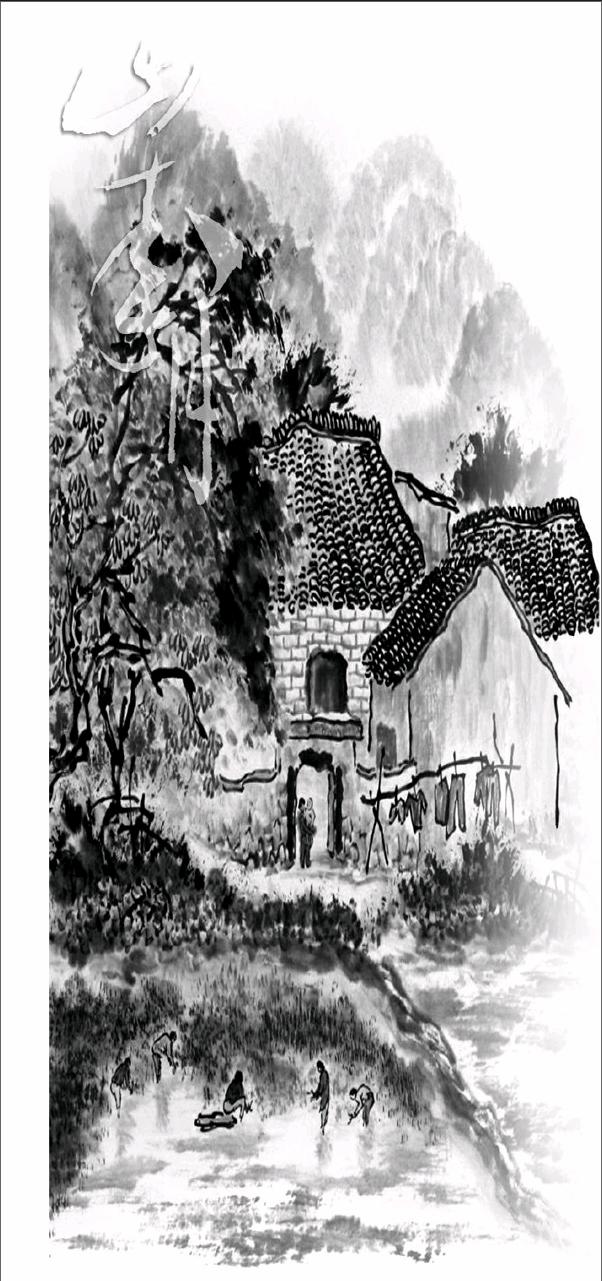

张木匠住的这个村叫前王秧子村,据说这个村庄的名字还有些个来历。

在东北的松嫩平原上有一座古镇大同,在大同往南三里处有一个较大的村庄叫王秧子。这里有一个比较有名气的大地主叫王三烙,他虽然家里有钱有地,膝下有两个儿子,不愁吃不愁穿的,可就是一身的病,整天吭哧巴喘的,瞧了好多中医和西医都不见好,整天就像霜打了似的,所以人们就给他起了个外号“王秧子”。久而久之他的名字反倒被人们遗忘了,王秧子的名字越叫越响,加之他的名气大,这个村子就被人们叫成王秧子村了。

王秧子看见这两个儿子渐渐地长大,那个年代家业大的人家都时兴给儿子早早地订亲。有指腹为婚的,也有订童养媳的。他没有女儿,便也早早地张罗着给两个儿子订了亲。他知道这么大个家业都靠自己这么地张罗,自己的身体撑不了多久,就把自己的后事早早地作了打算。尽管两个儿子还不到结婚的年龄,他花了很多的钱,很隆重地给两个儿子一起办了婚事。这里虽然是个不算太大的村庄,但这方圆百里的一家哥俩一起结婚办婚礼的事还从来没有过,这王秧子也是敢于破旧俗立新意的人,要不他的家业也不会发展这么大,这件事还真在这方圆百里被一时传为佳话。两个儿子结婚之后,他又在离王秧子村南一里路远的地方建了一个村庄。把二儿子迁到那里,把那里附近的土地都圈给了二儿子,又盖了许多简陋的草房,把凡是租种附近的土地的贫雇农都迁到了那里,又成了一个村庄。人们为了区别两个村子,按当地的习惯,靠南面的为前,北面的为后,就把后建的村子叫前王秧子,把老村子叫后王秧子。

过了没多久,王三烙死了。而经他建起来的这两个村子却世人皆知。前王秧子和后王秧子这两个村子在这方圆百里没有不知道的。

张木匠叫张可喜,他是个孤儿。在他十二岁的时候,爹娘相继得病撒手离世,他一个人靠着乡亲们帮助和讨饭度日。前王秧子有一个木匠叫王进财,他膝下无儿,只有一女,两口子把女儿当作掌上明珠。有一天,小可喜讨饭来到了前王秧子,天色渐渐地晚了,又非常地寒冷,小可喜身子单薄,衣不蔽体,冻得瑟瑟发抖。王进财看小可喜无家可归,很是可怜,又看他长得聪明伶俐,乖巧会来事。便动了恻隐之心,他把小可喜留在了家里,给他盛了饭菜叫他吃饱,晚上又把他家里的事详详细细问了问。他心里一阵窃喜,这真是踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫。原来他一直想收一个徒弟,可是几年来他考查了村里的几个后生,都不太满意,这个小可喜可真是天赐良徒啊。他把这个想法和老伴一说,老伴也倍加欣喜。王进财还有一个打算,他没和老伴说,只是自己慢慢地再作考查。他把小可喜收为徒弟,一心一意地教他技术,把平生所学倾囊相授,都教给了小可喜。没几年,小可喜就成为这方圆百里很有名气的小木匠。随着时间的推移,王进财的打算也慢慢地进行,小可喜也就顺理成章地成为王进财的女婿。这小可喜倒也是十分地孝顺,对王进财老夫妇俩百般地孝敬,对这个媳妇加师妹更是百般呵护疼爱有加。转过年来,张可喜的媳妇有了身孕,这可喜坏了全家,张可喜更是喜欢得不得了。他这一个孤儿如今有了媳妇和孩子,这是他做梦也没有想到的事情,他知道这都是他老丈人对他的好,他对老丈人和老丈母娘更加地孝敬,对媳妇更是捧在手里拍热了,含在嘴里怕化了,天天地尽心地伺候着。

自从女儿有了身孕,王进财觉得自己的年纪也渐渐地老了,木匠活有时也觉得干得吃力了。他便决定不再出去跑活揽活了,凡是送上门来的活就在家里干点,外面出去干的大活和力气活就由张可喜去做。张可喜现在已经是这附近很有名气的木匠,人们都张口闭口地叫他张木匠,很少有人再提他的名字了。

本来媳妇有了身孕,掐指算算也快要到临产期了,张木匠也不想早出晚归地在外边跑,他也想守着媳妇,等媳妇生下孩子再出去。可是前几天,后王秧子有一大户人家要给老人打寿木,托人来求张木匠,并许下重金相请。张木匠想来想去,思量再三才答应下来,去后王秧子给人家打寿材。他觉得一是媳妇要生孩子了,家里也需要一些钱,孩子的喂养和媳妇的身体的恢复都需要一笔不小的开支,再加老岳父和老岳母年纪都老了,身体也渐渐地不如以前了,也需要积攒一笔养老费用。再加上这后王秧子的王家给出的价钱相当地可观,他的心就动了。二是后王秧子的王家也是大户人家,也特别地有威望。人家重金相请,不去从面子上也过不去,便答应了人家。

张木匠吃完了早饭,收拾收拾院子,到老丈人的屋子里和两位老人家打个招呼,便又钻进自家的屋里,和媳妇又缠绵了一阵子,千叮咛万嘱咐恋恋不舍地推起了装着斧刨锯凿锛等沉甸甸的好几个工具袋子的独轮车出了门。

太阳升起了一竿子高,大雾渐渐地散去。从前王秧子到后王秧子只有一里多的路程,可是张木匠走得并不轻松。这正是麦子灌满了浆即将成熟的季节,这几天的气候显得有些闷热。再加上他还推着个装着几个工具袋子的独轮车,不一会就热得他汗流浃背了。可是张木匠的心情并不是因为天气的原因,也说不上是怎么回事,他这次出来心情有些说不明道不出的沉重,总是提不起来兴趣。金黄色的麦浪随风飘舞,就像一片金色的海洋一样。麦田里的蝈蝈“啾啾”地叫着,好一派田园风光。可是张木匠无心欣赏此时的风景。他抄着田间的小路,想尽快地干完活,尽快的回家,心里特别地期待和那即将出生的儿子见面。

不到两个时辰,张木匠就到了后王秧子。主家是这个村里很有名望的富户叫王三斗,家业富足人丁兴旺,好大的院落分东西两个跨院。东院是主家的家人居住,西院是主人家拴车喂马的地方,也是农忙的时候来打短工的人住的地方。王三斗早已叫人把西院的几间屋子简单地收拾了一下,叫木匠们住在这里。他叫人搭了一个简易的棚子做木匠工作的地方,吃住都在西院的房间里。东院和西院中间有一道门,东院的女人和孩子们平时不怎么到西院去,西院的车把式和打短工的人没事也不到东院来。有事情只有王三斗来回地跑着照应着。

张木匠一看见王三斗就喜欢上了这个老实厚道的中年汉子。王三斗五短的身材,脸上始终漾着笑,给人一种特别亲近敦实的感觉。也许是常年在农田里操劳的原因,王三斗显得黑黝黝的,是典型的东北农村车轴汉子。也许正是他这样老实厚道和勤劳肯干的原因,才使得家境过得如此富足。而且这王三斗在这里的人缘也特别地好,他从不得罪人,不管谁家有什么大事小情的他都到场,所以他在这里的名望很高。因王三斗比张木匠年长,所以王三斗热情地称张木匠张老弟,就这样一个称呼就把张木匠叫得心里热乎乎的,他也就减少了初次见面的许多拘束。也正是这王三斗的人缘好,口碑好,张木匠也早就有所耳闻,俗话说“佛照金身,马照金鞍”,就冲王三斗的这个好名声,他才能在媳妇即将生孩子之前还能答应接王三斗的活。

王三斗引着张木匠背着工具袋子走进西跨院。一跨进西院还没等张木匠把西跨院看得仔细,眼睛刚刚瞄到西屋的门前,不由得让张木匠倒吸了一口凉气。只见西屋的门前蹲着一条浑身雪白,没有一根杂毛的大白狗。这只白狗蹲坐在那里,足有一米多高。光一个狗头就有脸盘那么大,两只红红的眼睛像铜铃一样睁得大大的炯炯有神。两只前腿像铁棍一样杵在地上,两只爪子撑开有碗口大小。它站立起来比一头猪还要大,而且更显粗壮凶猛。由于天热,它伸出来半尺多长的舌头,张着血盆大口不停地喘着粗气。这只白狗的两只血红的眼睛虎视眈眈地盯着张木匠,就像前世有仇一样,它的眼光犀利而深邃,就像一把利刃直刺张木匠的心口,这样的目光让张木匠打心里不寒而栗。这条狗的凶猛的样子着实让张木匠心里有些害怕。他突然想起以前老岳父曾经说过,没有一根杂毛的黑猫白狗是同类里的精灵,这样的动物非常地聪慧,它的大脑思维有时比聪明的人还要厉害。一想到此,张木匠就觉得好像那白狗看透了自己的心里所想的一样,更觉那狗的目光的锐利,不觉后背有一股嗖嗖的冷气。心里不觉得有了一些莫名警觉。

看张木匠像呆鸡一样地盯着白狗不敢前行,王三斗笑着给张木匠介绍他的这条白狗。“怎么了兄弟,觉得我这条白狗很稀奇吗?”

张木匠一时还没回过神来,只是嘴里喃喃地说道:“这条狗可真地不一般。”

提起这条狗,王三斗更是滔滔不绝,因为这是他除了家业值得炫耀以外,另一个可以炫耀的亮点,这条狗是这方圆百里难得的一条好狗。“老弟啊,不瞒你说,这条狗还是我花高价从内蒙买回来的一条狗崽子。在内蒙管这个品种叫二代‘草地猛,当地的‘草地猛和‘藏獒的杂交,是特别凶猛的狗种。买回来的时候才不大点,这才三年的光景就长成了大狗。我给这条狗起了个好听的名字叫‘白虎。这条狗特别地通人气。叫它做什么它就做什么,执行命令从不走样。我这家业大,光靠人看家护院的也看不过来,家里的人都住在东院,西院也多是些摆放农具和客居的地方,也多亏有了这条狗在西院里守护着,村里的人也都知道这条狗的凶猛,一般轻易不到我家里来串门,这几年家里从未招过贼什么的。你别看它样子很凶猛,但它还是很听话的,没有主人的命令它是不会攻击人的。”王三斗为了让张木匠知道他说的话是真的,也是有意在客人面前显示一下他这条狗真的通人性,说着,王三斗还真的朝那白狗招了招手,“白虎,白虎,过来熟悉熟悉客人。”

那白狗倒也听话,懒洋洋地从门前的台阶上蹿了下来,慢腾腾地走过来,很不情愿地围着张木匠转了一圈,向张木匠摇了摇尾巴表示了一下友好,就又跑回那门前蹲守在那里,临转身时那眼神还斜着瞅了张木匠一眼,很有看不起的神态,张木匠一时窘在那里不知如何是好。

放下工具后,张木匠受到主家王三斗的热情接待,王三斗让家人去集上割肉、打酒,准备饭菜。张木匠简单地了解了一下情况便进入了正题。干木匠活攒棺材是一项大活,这是一个人干不了的活。因为这里的木头都是上好的,一人搂不住的大圆木。那时农村也没有电,更没有电锯,全靠木匠用手拉大锯一点一点地把圆木破开,锯成一块块的厚木板。再加上在这炎热的天气里,在毫无遮挡的院子里,劳动强度特别地大。这样的活是一个人干不了的,光拉大锯破木头就得两个人干两天。破木头的时候还相当地危险。因为在破木头的时候,必须把大圆木支起到两米多高的架子上,两个木匠一人在圆木的上边,一人在圆木的下边拉大锯。大锯沿着墨斗打好的线一点一点地将木头锯开。架子如果搭得不牢固,在破木头的过程中就有倒塌的危险,在圆木下边的人就会被砸在下边。

王三斗又给张木匠在本村里找了一个助手李长太。说是助手,其实也是一个比较成熟的木匠,曾经和张木匠在一起作过搭档,也是非常熟悉非常和手的人,和张木匠的脾气也比较相投,说话间李木匠就到了,因为都相当地熟悉,所以见面也不用客套,打个招呼就算是见过礼了。两个人准备了一下就开始搭架子破木头了。

这是一根长四米,直径一米左右的大圆木,大约重量有一吨半重。张李二人把木架子搭好后,又叫来几个车把式搭手,几个人喊着号子才把这根大木头抬到架子上。两个木匠上下前后把大圆木固定好,就开始拉墨斗画线。不知为什么,整个一上午,张木匠总是提不起来精神。李木匠看出张木匠好像是有什么心事,想问问是怎么回事,几次话到嘴边都没好意思开口。看看快到中午要歇晌了,李木匠终于忍不住了,“张大哥,你好像有什么心事啊?怎么闷闷不乐地呢?”

“唉!”张木匠叹了口气,和李木匠说起了那条狗。话头一开,李木匠也是隐隐约约地感到那条狗有着令人可怕的心理。不是说那狗的样子可怕,可是可怕在哪里又说不出来。那狗的眼神像刀子一样地犀利,能洞察人的心肺;那狗的心机和深邃,让人心里隐隐地有一种莫名的恐惧。

下午就要正式开始破木头了,两人准备好了破木头的大锯。这种破木头的大锯不是伐木的大锯,伐木的锯口厚,一锯下去就有1公分的锯口,太浪费木料了。这种破木头的锯得装上大大的木弓,后边用细绳摽起来,这样的大锯锯片薄,开口细,不浪费木料。两人按照上午画好的线,李木匠站在大木头的上边,张木匠坐在木头的下边开始了拉大锯。六月的天,刚刚进入头伏,太阳当头照着,四圈又有院墙挡着,没有一丝的风。两个人拉了一会就浑身像水洗的一样,背心都湿透了,汗水顺着后梁骨往下流。正在两个人都感到十分燥热想要歇一歇的时候,意想不到的事情又发生了。两个人拉的大锯突然拉不动了,锯被木头夹住了。两个人上下一齐使劲,怎么拉怎么拽大锯就是不动地方,两个人小声地商量,一齐朝一个方向使劲,喊号子一齐用力。

“一、二、三”,下边的张木匠向下拽,上边的李木匠向下推,一用力大锯不但纹丝不动,结果支大木头的木架子倒发出了“吱吱、嘎嘎”的响声,并且木架子开始向一边倾斜。两个人一时怔住了,手搭在大锯上,谁也不敢再用力,谁也不敢再动弹,那木架子摇摇晃晃地摇摇欲坠,只要谁轻轻地一用力木架子就会倒下把下边的人砸住,上边的人也要摔伤。那一吨半重的木头砸在身上是要出人命的,上边的人也不会好到哪去,那么高的木架子还有支楞八翘的木杆子,摔不死也要受重伤。两个人的心里谁都明白,一时僵在那里,谁也不敢动一下。汗水越流越多,两个人的脸色越来越苍白。就在这千钧一发的时候,张木匠一瞥眼,看见白狗趴在那宿舍的门前打瞌睡。他低沉的朝那白狗吼了一声“白虎”!

只见那白狗一个激灵跳了起来,睁着那睡眼惺松的眼睛看着张木匠。张木匠朝它使了个眼色,又朝那旁边放着的斧头呶了呶嘴,“白虎,快……”

那白狗甚是聪明灵慧,立刻明白了什么意思。只见它一个蹦高就蹿了起来,立刻箭一般地跑过去,用嘴叼起那斧头飞速跑到两个木匠工作的木架子旁,只见它一个起跳,一个高空腾越,就像一片叶子一样,稳稳当当地轻轻地飞落在了那木架子上。说来也怪,那狗的重量少说也一百多斤,可是它轻轻地落在那木架子上就像没有重量一样,木架子没有一丝的动静。好像那白狗也知道目前的形势的轻重,丝毫不敢怠慢,尽量保持轻功的状态,小心翼翼地靠近李木匠,嘴里叼着那把斧子,抬起头伸长脖子把那斧子递给李木匠。李木匠小心翼翼地腾出一只手来,接过斧头。只见那白狗又轻轻地一个腾越飞下了木架子。就这几个动作在人看来是难上加难,可是这条白狗却是在瞬间就做完了,而且动作干净利落,决不拖泥带水。它理解人的精神聪慧彻底,落实人的旨意绝对完美,而且又是在人的意图上能够超常发挥,达到意想不到的效果,圆满地完成人给它下达的指令。

做木匠的都知道,旦凡发生这种意外的情况,尽量要保持冷静,不能惊慌失措作出错误的判断或作出不适宜的动作,否则的话会造成不可估量的损失。李木匠接过斧子,尽量保持着身体的平衡,轻轻地松开抓着锯子的手。按理说,他应该用斧子在锯缝的中间轻轻地打进去一个楔子使之把木缝稍微涨开,把锯送下去。可是他的手里没有木楔子,他灵机一动,急忙把钳在耳朵上的半截木工铅笔拿了下来,把这半截铅笔当作木楔子轻轻的钉进了圆木的锯缝里,大锯慢慢地顺了下去。

李木匠轻轻地从木架子上跳了下来,急忙伸手把架子下的张木匠拉了出来,两人都惊出了一身的冷汗。好险,差点酿成大祸。两人坐在地上浑身无力,满身虚汗,他们充满感激地看着那条白狗,那白狗却像没事一样蹲在那里,安静地看着他们。

两个人休息了一会又重新地整理木架子,重新进行了加固。为了保险还特意地多加了些木橕和拉筋,

从那以后,两个人对那条白狗充满了崇敬之情,不再是躲着它,而是有意地接近它,大有向白狗讨好之意,可是那白狗却和往常一样,既不和他们接近,也不和他们疏远,还是那种面目冷漠的表情,弄得两个木匠倒不知怎么地和那白狗相处是好。

主家王三斗看两个木匠干活甚是卖力,只有两天时间木料就破完并下料完毕,王三斗特别地满意。为了感谢两位木匠,王三斗吩咐家人加大伙食标准,菜里要放肉,每天晚上要有酒。这后王秧子屯虽比一般的屯子大些,却没有一家肉铺。要买肉和酒还得到离屯子三里远的镇子上去买。王三斗特意地吩咐家里人上镇上去多买了些酒肉和菜来款待两位木匠师父。可是这入头伏的大热天,肉不好存放,便用民间的储存方法,把肉切碎,用盐炒熟了放在荫凉处,即使这样,也只能是多存放两天。所以王三斗吩咐家人,每两天去镇上买一次肉和酒。不但如此,王三斗还在每天晚上收工后待两位木匠洗漱完毕,亲自下厨给两位木匠炒菜,并端过院来,陪两个人喝几盅。一边喝着一边拉着家常里短的,显得特别地亲热。喝完酒了,待两位木匠睡下了,他叫家人打扫干净,把剩下的鸡和肉都放在了荫凉的碗架子里,待明天再用。

可是有一天快到中午做饭的时候,王三斗过来取肉要给两位木匠做菜,当他打开碗架子的时候,却大吃一惊,他发现昨天晚上放进碗架子里的半盆子肉和整只鸡都不见了。他心里暗暗地猜测,是不是两位木匠夜里饿了起来找吃的啦?可又想也不对啊,他们两个使劲吃也吃不了这么多啊?王三斗心存疑虑,但他没好意思声张,怕说出来让人难堪。他就又叫人快速到镇上又去买了几斤肉。到了晚上,他又陪两位木匠喝完了酒,又特意地把剩下的两碗肉放进了碗架子。第二天,他特意地早早地来到了西院,当他打开碗架子一看,昨天晚上放进去的两碗肉又不见了,只剩下两只空空的碗。这下他有点沉不住气了,但他也没说什么,只好又派人去镇上买肉。

到了晚上吃饭的时候,王三斗陪二人喝了三杯酒后,像是有意无意地说了一句,“两位兄弟来我家里帮我为老母亲打寿材,看二位早起晚停地工作甚是辛苦,我虽备有薄酒素菜也恐招待不周,如果二位夜里若是渴了或饿了,我可以叫家人准备些干粮和茶水或炒些热菜充饥,切不可吃冷凉的食物,尤其是这盛夏酷暑之时,万一吃坏了肚子可不得了,我倒不是怕耽误了活计,而是这乡村实在是没有求医问药的地方,真怕坏了二位兄弟的身体……”

酒没喝多,话也没说多,但王三斗却把他要表达的意思说出来了。而张李二位木匠酒至半酣却听得一头雾水,他二人端着酒杯,脸上漾着笑心里充满了感激,连声说道:“谢谢东家,如此这样,我们已经很是感激了,怎能夜里再烦劳东家操持和破费呢?”说着,二人又干了一杯。由于主人家热情和客套,二人心情也格外兴奋,喝了不少的酒,说了不少的感谢客套话,又喝了几杯酒后,吃了点饭就睡觉去了。王三斗便吩咐家人收拾了碗筷。

待家人把饭桌收拾干净后,王三斗坐在那里沉思,看他二人毫不知情的样子不像是他二人做的事,如若不是他二人还能是谁呢?他百思不得其解。

张木匠也许是心情高兴多喝了两杯,睡到半夜嘴里有些口渴,便起来找水喝。一般是他们睡觉之前都准备了一壶凉开水放在炕梢的木柜子上,旁边放着两个二大碗,便于随时起来喝水。他爬起身,坐在炕沿上倒满了一碗水,一口气喝干了,又觉得还是口渴,又连着喝了几碗。等他还想喝时壶里已经干了。他无奈地放下空壶,又抽了一袋烟,睡意却没了,他磕掉烟袋锅里的烟灰,折身躺在炕上辗转反侧地睡不着,心里又回忆起白天的事情。猛丁地想起王三斗说的话,越想越觉得不对劲儿,究竟哪儿不对劲呢?他又实在是想不明白。他侧身看了看李木匠,李木匠打着鼾声,嘴里流着口水,还喃喃地说着梦话,想必是和老婆在梦中相会呢。张木匠苦笑了一声,倒也很是羡慕李木匠脑袋沾枕头就着的一觉到天亮的幸福。

张木匠心里想着白天的事情,越是想弄明白的事情,越是弄不明白,就越是睡不着了。也是刚才喝了一壶水的原故,觉得一阵内急,便又爬起来想上茅楼。他刚要开门,却听到外屋传来一阵“哗啦啦”的响声,吓得他赶紧把要去开门的手又缩了回来。他趴在门上仔细地听了听,那响声越来越大,他回过身去从工具袋里拎起一把斧子,把门略开一道小缝,向外仔细地看。只见一个白色的影子从外屋门口摇摇晃晃地飘了进来。这一下倒把他吓出了一身冷汗,顿时脑袋清醒了不少。他又把门缝拉大了一点,那白色的影子一直地飘到碗架子跟前,然后就是“哗啦”一声,好像是开碗架子的动静。他又把眼睛揉了揉,借着微弱的月光,他也只看见了个背影,只见那个白色的影子一人来高,身材魁梧且十分的膀壮,看样子是在偷吃碗架子里的肉。

这究竟是谁呢?这院子里不管是白天还是夜里都有“白虎”看着,外人是进不来的啊!张木匠猛然想起王三斗在酒桌上说的话,他立刻就明白了,这是有人夜里来偷碗架子里的肉,看来这也不止一次两次了,要不是碗架子里的肉屡次被盗,王三斗不会说那样的话。但他又一想,这人晚上能进来,也躲不过“白虎”的眼睛和耳朵啊?很有可能是他先用迷药把“白虎”迷倒,然后才采取行动的,这一刻他好像是什么都明白了。张木匠立刻决定抓住这个偷肉的贼,还自己和李木匠的清白。他拎着斧子怒气冲冲地把门打开了。

开门的动静惊动了那个偷肉贼,那个白影立刻回过头来。张木匠刚要扑过去,就在这一刹那间,张木匠就像遭到了电击一样僵在那里不会动了,手里的斧子“咣当”一声掉在了地上。

就在那白影一转过头来时,张木匠看清了,这哪里是人啊!这就是那个曾经救过他的命的那条白狗“白虎”,他这下算是彻底地明白了。

那“白虎”转过身来看见是张木匠,还不好意思地做了个鬼脸,冲着张木匠呲着牙笑了一下。它这一笑,让张木匠更是毛骨悚然,那血淋淋的大口和那强挤出来的笑魅,拌着讨好的意味呈现在那张白脸上,在微弱的月光衬托下更是让人惊悚。

那“白虎”一丝也没有惊慌,转过身临走之时还叼走了一大块肉,不慌不忙地走出去了。

那李木匠听见了“咣当”的一声响惊醒了,爬起来问道:“怎么啦,怎么啦,是什么动静……”

张木匠语无伦次道“没……没……没什么……,快睡觉吧,天快亮了,还要早起干活呢……”

张木匠再也没上床睡觉,坐在那炕沿上一袋又一袋地抽烟,他心中矛盾着,这事要不要和王三斗说呢?这条狗救过他的命,吃点肉也不算什么。可是不说呢又无法证明自己和李木匠的清白。在天要放亮的时候,他决定这事先压在心底,暂时不能和外人说。可是他又怕这条狗得到便宜了,会屡次地来偷肉,那他和李木匠就是跳进黄河也洗不清了。

张木匠一夜没休息好,早上起来就无精打采的,眼圈黑黑的,眼睛红红的。李木匠看张木匠这样没精神,问他怎么了,他说昨天晚上喝多了。二人吃完早饭就开工了。

两个木匠早做晚收的工作,效率比较快,只用了一个星期的时间,寿材就打完了。又高又大的寿材摆在院子里,王三斗还特意把他的老娘请过院来看了看这口大棺材,老太太看了相当地满意。王三斗的家里还有一点零星的木匠活,干完就彻底地完工了。这天,前王秧子村有人捎过信儿来,告诉张木匠他老婆这几天就要生了,家里人叫张木匠抽空回去一趟。也巧了,王三斗这天也特别地高兴,特意地叫厨房里多准备了几个菜,他要陪两位木匠好好地喝几杯。张木匠也想在酒桌上和王三斗告个假,回家去看看,安顿一下再回来。

这天晚上收工后,待两个木匠洗漱完毕落坐后,王三斗亲自把盏,给两个木匠斟酒。张李二人有点受宠若惊,非常客套地连声道谢。这些天三个人在一起喝酒都非常地熟悉了,倒满酒后也都没有太多的客套话,由王三斗起杯,张李二人跟进,转眼间三杯酒就下肚了。

张木匠先和王三斗说明天回家去看看,老婆要生孩子了,回家安顿一下就回来。王三斗说:“那就快去快回,反正也没多少活了,就这点小活干干就完了,回来的时候咱们把工钱结一下。”

喝酒人都有一个通病,酒一多话就多,喝着喝着就说到了那条白狗的身上。只要一说起这条白狗,王三斗就抑制不住地兴奋,他平时也是见人就夸他家的狗怎么怎么好,这赶在喝酒的话头上,他更是兴奋得不得了。三个人一边喝着一边说着,张李二人说这条狗是条灵狗,说起那天救他们两个人的性命的事,连着朝王三斗举大拇指,这样一来,王三斗是更加兴奋了。主人喝得兴奋,客人也跟着兴奋。三人越是兴奋,酒喝得也越多越快。喝着喝着这嘴可就没有把门的了。张木匠指着王三斗笑嘻嘻地说:“你还说你的……你的狗是个好……好看家狗,我看有的时候也……也……是个败家狗。”

此话一出,王三斗顿时一愣“你……你是……什么意思”。

张木匠唾沫星子直冒磕磕绊绊地把那天夜里看见“白虎”偷肉吃的事情说了一遍。最后还把王三斗怀疑是他们俩偷肉吃的事也说了出来,说完了顿时觉得一身地轻松。李木匠说:“我说……说的呢,你那天夜……夜里怎么尿尿尿了那么长的时间呢?原……原来是看见狗偷东西吃……吃啦?”

王三斗一时弄了个脸红脖子粗的,他的神情还有些将信将疑的,端着酒杯的手僵在了那里。

张木匠还为了证实自己说的话真实性,又反复的说“真的,我……我说的可真的是真的……”

张木匠的话没说完,只觉得身后像有一道利刃一样直刺他的后背。他猛地一回头,正看见那条白狗在身后的不远处用恶狠狠的眼光盯着他,那满脸的愤怒和杀气让张木匠不寒而栗。

那条白狗看见张木匠回头看它,斜着眼睛瞪了他一眼,撇着不屑的目光扭头走了。

那白狗的神态令张木匠的酒顿时醒了一半,出了一身的冷汗。他放下了酒杯,推说自己喝多了有点头疼,“你们俩慢慢的喝,我得往回走了,就着这大飙月亮地也好赶路。”说着他起身先回了屋。

张木匠此时多了一个心眼儿。回屋里取了件衣服,在穿衣服的时候,顺手把一把锋利的斧子掖在了自己的后腰上。

张木匠匆匆忙忙地出了门,为了能早点到家,他没走大路,直抄小茅道朝前王秧子走去。

路旁的麦子黄了,微风吹起的阵阵的麦浪像波涛一样荡漾着,蝈蝈不停地叫着,晚霞把整个田野映照成了橙红色。在这盛夏的傍晚,人们都在找地方纳凉,大路上一个人也没有,这小路上更显得沉寂幽静。

张木匠归家心切,没有心思欣赏这些美景。离家一个星期了,不知妻子现在怎么样了。他知道妻子的身边有岳父和岳母照看着,比他在家照顾得还周到,但他就是心里特别惦记着妻子,更惦记着那即将出生的孩子。所以他急匆匆地三步并作两步地往回走。

可是他走着走着就觉得不对劲了,总是觉得有一种恐惧的预感,他不自觉地放慢了脚步。刚拐过了一个小弯,他就顿感头皮发奓,一种大祸临头的感觉充斥着心头。他回头看了看,没发现什么东西。他慢慢地往前走,不远处突然闪出了一道白色的身影。张木匠定睛看去,只见“白虎”稳稳当当地坐在了路中间拦住了他的去路。

那“白虎”瞪着凶恶的眼睛虎视眈眈地望着他,他不由得倒退了几步。这时他吓得浑身冷汗,酒是完全地醒了。他立刻从后腰把斧子抽了出来。

那狗蹲在那里没动,张木匠也没敢动。四只眼睛一眨不眨地对视着,双方在互相地打心理战。张木匠知道,这个时候决不能回头跑,他要是先跑,那就小命没有了。但他也不敢先动,他还不知道这条狗的实力,也不知道这条狗究竟会对他怎么样,是只吓唬吓唬教训教训他,还是要他的命。张木匠攥斧头的手心都出汗了,可他丝毫不敢松懈。

那白狗蹲在那里,它也在揣摩张木匠的心理。它特别地痛恨这个木匠,是他不讲义气,坏了它的好事,在主人面前说它的坏话。它今天非要置张木匠于死地不可。

双方在僵持着。

渐渐地白狗有些耐不住了,它由蹲着慢慢地开始起身。张木匠全神贯注地盯着那白狗。只见它慢慢的站了起来,身体开始往后坐,张木匠知道,它这是冲击发力前的姿式。只见那白狗往后一顿,猛地向前一个腾越低吼一声张牙舞爪地扑了过来。张木匠急忙往侧面一闪,人虽躲开了,可是胸前的衣服却被那狗的利爪给撕开了一条口子。顿时胸前火辣辣地疼,有鲜血流了出来,刹那间就把胸前的衣服染红了。张木匠这才明白,这条狗不是为了教训他,而是想要了他的命。

张木匠聚集全力准备应战。

那白狗见一扑没中,转过身来又冲了上来,这次它的大嘴对准了张木匠的喉咙。张木匠也举着斧子迎了上去。张木匠在躲闪着狗的嘴和利爪。那狗也在躲闪着张木匠的利斧,双方腾挪劈闪,使出了浑身的解数。张木匠丝毫不敢懈怠也使出了浑身的力气和狗进行搏斗,他知道,他不使出全身的力气,他是打不赢这条狗的,说不定今天小命就撂在这儿了。

那狗也明白,木匠的斧子也不是好碰的,它每次的扑咬都小心地躲开那锋利的斧子。所以,几个回合下来,双方都没占着便宜,但也各有损伤。

那白狗见几扑不中,也暴躁起来,连续地跳越和猛扑,在撕打中,那狗的前腿被张木匠的斧子扫中,划出了一道长长的口子,把它胸前的毛也弄得血糊糊的一片。这更加激怒了白狗的野性和狂躁,它几近疯狂地吼叫着,一次次地向张木匠直冲猛咬。张木匠挥舞着的斧子也一下比一下地紧。

那狗凶猛凌厉,它向前猛扑的时候,不等落地就能在空中转身,反过来袭击张木匠的后背。几次在后背偷袭成功,张木匠的后背和屁股被那狗咬伤抓伤了好几处。张木匠越打越处于被动,手里的斧子也觉得越来越沉。

在白狗又一次扑过来的时候,张木匠照着狗头就是一斧,那狗也甚是机灵,把头一偏斧子没有劈着狗头。就在人与狗擦身闪过的时候,张木匠没有让斧子走到尽头,而是顺势把斧子拉回来,回手斧走偏锋,朝狗的屁股横扫了一斧子,只听“喀嚓”一声,狗的尾巴贴根被一斧子砍了下来,那狗发出一声凄厉的惨叫,那叫声在这暮色的田野里低沉而惨痛更显得瘆人。

战斗进行了半个多小时,双方各有伤残,如果此时白狗要是选择罢战的话是最好的结果,可是这条白狗在遭受到沉重的打击后彻底地疯狂了。它不把张木匠咬死誓不罢休。

战斗已经进入了白热化的程度,双方的身上都是血肉模糊,泥土沾身。双方都在喘息着忍耐着做最后的调整,准备最后的一搏。

那白狗没有了尾巴,好像失去了尾舵,尽管它的面目还是狰狞的,嘴里还在咆哮着,但后腿却不听使唤,后腿跟不上前腿的步伐,身体摇摇晃晃的。

那狗和张木匠又对视了一会,身子向后一坐,用尽全身力气,一个腾越又冲了过来。

张木匠也聚中全力,双手握着斧头照准狗头奋力一击。

那狗本身的重量就有一百来斤,再加上向前扑的冲击的力量,一下子就把张木匠扑倒在地。狗的两只前爪,抓着张木匠的两个肩膀,张开了血盆大口,就向张木匠的喉咙咬去,就在那狗嘴马上要接近张木匠的脖子的时候,张木匠也使出全身的力气,把那斧子劈在了那白狗的脑门上。只听见一声惨叫,那白狗倒在了张木匠的身上。鲜血流溅了张木匠一身一脸。张木匠倒在白狗的身下,浑身动弹不得。

又过了有半袋烟的功夫,张木匠才有了点力气,把白狗的尸体从身上轻轻地推开,慢慢地爬了起来。

张木匠又狠狠地踢了白狗的尸体两脚,把斧子从白狗的脑袋上拔了下来,顿时那白狗的脑门上一道殷红的血流了出来。他抖了抖身上的尘土,整理了一下衣服,拎着斧子借着月色,一瘸一拐地踉踉跄跄地往家走去。

本来还有不到一里的路程,可是张木匠却走了四十多分钟。待张木匠到了自家的院子的时候,屋里传来了婴儿的一阵响亮的啼哭。正好接生婆出来倒水,看见了张木匠,大喜过望地笑着告诉他,媳妇给他生了个又白又胖的大胖小子。张木匠顾不得身上的伤痛,三步并作两步冲进屋里,老岳母把初生的婴儿抱给他。

张木匠张开带血的大手把孩子接了过来,只见这孩子白白的甚是惹人喜爱,可是在孩子的脑门上却有一道轻轻的红色的印记。张木匠的眼前立刻闪现出那白狗被劈开的脑门,心里暗暗地吃惊。老岳母笑着告诉他,孩子的名字老岳父也给起好了,因为今年是狗年,孩子又长得虎头虎脑的,所以给孩子起的名字叫“狗蛋”。张木匠听了,一屁股坐在了地上。

连着几天,张木匠都浑身疼痛,躺在炕上起不来。他托人给王三斗带过话去,因身体不适,不能前去干活了。王三斗也叫来人告诉他,那点活已由李木匠干完了,叫他前去把工钱结算一下。

过了半个多月,张木匠恢复了元气,他又开始走街串巷地干活了,但他始终也没有去后王秧子领工钱。