莱安德罗·埃利希:太虚之境

2019.7.10—2019.8.25中央美术学院美术馆

德国哲学家韩炳哲说:“如今由于工作、效率和生产变得绝对化,我们失去了一切节日和神圣时刻。工作时间变得极端化,它破坏了一切节日和庆典。”在这个加速主义时代,普遍的焦虑包围了人,我们时刻被潜在的抑郁纠缠着。我们愈来愈需要精神的休憩之所与避风港,而美术馆恰恰扮演了类似角色。正如伽达默尔所说:“艺术带来一种特殊的时间体验,我们因此学会了停留。”美术馆应该成为生产各种独特时间体验的实验室,它应向我们敞开。

中央美术学院美术馆正在展出的莱安德罗·埃利希“太虚之境”大型个展,因其精彩的创意与制作,让人停留,甚至令人流连忘返。

莱安德罗·埃利希自述“太虚之境”源于他对《红楼梦》的阅读,他将历年来创作的二十件艺术装置作品布置在中央美术学院美术馆内外,使美术馆本身成了精心营造的奇幻世界。

开端

美术馆外的《连根拔起》可以说一开始就给观众“下马威”。一栋腾空而起的中式传统砖石建筑直入观众眼帘,建筑底部长有粗大的根系,更烘托出将它从原本牢靠的地基拔起的伟力震撼人心。最初,观者可能感到戏谑,觉得悬空的建筑仿佛飞翔在我们头顶,它违背常识,因悖谬而有趣,但当你驻足观看时,逐渐感受到它的力度与陌生,会从内心深处升起一种夹杂恐惧与激动的崇高感。它与造型奇特又高大的美术馆在空中遥相呼应,仿佛在进行某种神秘难解的对话,引人遐想。莱安德罗·埃利希的智慧可见一斑,他十分懂得借力打力,让一座现成的宏伟建筑成为作品的背景,乃至构成作品的一部分。中央美术学院美术馆是典型的后现代风格建筑,而空中的中式建筑依旧接近传统样式,一座被连根拔起,另一座却傲然挺立,这种不同的处境与命运不禁令人猜疑作者想借此寓意传统文化与现代技术之间的冲突,全球化的力量摧枯拉朽?

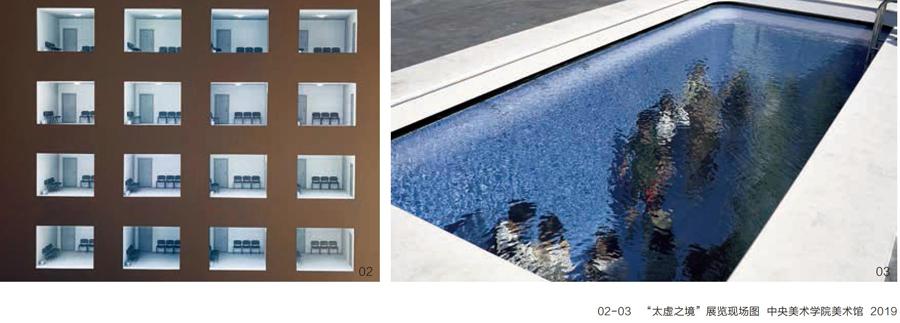

倘若说《连根拔起》展现的是力量的宏大与撕裂,那么与之相距不远、同在室外的《游泳池》或许是别样的氛围与状态——宁静温馨。《游泳池》极其逼真,池水浅蓝清澈,波光粼粼,让观众在盛夏时节感受到一丝清凉。《游泳池》看似完整一体,其实是用玻璃与水隔出了双重空间。更奇妙的是,人可以从另一个方向进入“游泳池”内部,进入之后,仿佛就站立在游泳池底。在水下站立的人可以隔着玻璃与岸上的观众招手致意,他们的快乐感染彼此,那道玻璃似乎也消弭于无形,同时也化解了人心中的隔阂。陌生人之间也在此时放松了平日的戒备,友好地相视一笑。

馆外的两件作品,某种程度上已经提前预告了莱安德罗·埃利希的巧妙手法——让日常事物错位,以拟真的外形去诱导观众,把观众卷入一种氛围中。

日常与异常

我们浏览莱安德罗·埃利希的所有作品后,会发现他几乎所有的主题及灵感都与日常生活中司空见惯的事物相关,这一点甚至从他作品的题目就能直接看出。游泳池、交通阻塞、人行道、楼梯、试衣间、教室等等,哪个不是我们平日极为熟悉的事物。很显然,莱安德罗·埃利希并未剑走偏锋,刻意去采掘现代生活中那些最奇异的景观为自己的养分与材料,而是把视角放在我们日日与之相遇之物。他要以乍看平淡无奇的事物为原料,为观众带来惊喜。这些普通的事物,经他妙手之下的翻转,又成了另一种奇观。

因此,莱安德罗·埃利希的工作方法与超现实主义者推崇的“缝纫机与雨伞相遇在解剖台上”那种平常事物之间讶异到近乎不可能的邂逅迥然不同。他没有将某些绝难相逢之物并置,以颠覆惯常的逻辑,给它们发明各种各样的意外,来一个彻底的大反转,到最后制造出骇人的、刺激的效果。相反,莱安德罗·埃利希只是让事物更加逼真,用这样的逼真去抽空實体,在逼真的表象上抽离某些实质,把它们架空,最后就变成了游戏。他是用逼真让你意外。日常之物的逻辑不是被清空,就是被打断,日常之物被悬置后,变成无用之物。就像海德格尔所说:“一朵花的美丽在于它曾经凋谢过。”莱安德罗·埃利希作品的成功或许恰恰在于逼真的外表之下,对实质的废弃与罢黜。

《游泳池》太像真的游泳池了,人却根本无法游泳,反倒变成穿着衣服在淡蓝色空间里的另一种漫游。人在其中,不会弄湿衣服,却依旧获得了清凉。云本身变动不居,不停变幻,《云》却将它们的形状凝固囚禁。《楼梯》看似层层叠叠的楼梯,但无法供人攀援而上,只是徒留一个上楼的错觉,最终只成了一种繁复的图形。《电梯游说》与《悬浮电梯》模仿了电梯的空间与运动,但也止步于此,偏偏要让人信以为真后放弃。但是,作为观众,我们千万不要因为这些不能使用之物而遗憾,因为恰恰是对日常表象的仿真,以及对日常逻辑的抽离,才让我们停留与沉思,让我们从与客体的彼此奴役中解救出来。他作品里所有的异常,都会因为日常外表的相似而力量与效果倍增。它们逼真到近在咫尺,却又远远地逃逸。莱安德罗·埃利希对日常事物的逼真再现,没有成为阻碍他想象力释放的牢笼,而是变成突然反转的前奏。越平淡无奇,越会引来意外之感,以及凝视后的沉思。莱安德罗·埃利希的艺术方法论抑或暗合了吉尔·德勒兹的思想。德勒兹在《差异与重复》中写道:“现代世界是拟像(simulacres)的世界……所有同一性都是伪造之物,它们是更具深度的游戏——差异与重复的游戏——制造出来的视觉效果”。如此一来,日常事物既成为我们观看“太虚之境“的参照物,也是我们漫游其中的游戏道具。

观看与主体

莫里斯·梅洛-庞蒂认为,现代艺术和思想的主要成就之一是发现知觉世界。眼睛作为最常使用的知觉器官自然尤其重要,而现代艺术中对看的关注自不待言。莱安德罗·埃利希的作品是这一传统的延续,同时他也特别注重主体在艺术世界中知觉的全面敞开与融合。观众在莱安德罗·埃利希的作品中,不是像局外人般的从外部来观察并加以拷问,而是像历险一样进入并游弋其中,在此展开智性与感官之战。

进入展厅后,莱安德罗·埃利希的《建筑》迎面与我们相遇。远看还以为来到了唐人街,那些熟悉的烤鸭、肉食公司等汉字招牌,朴实的建筑,颇具异国风情,让人陌生又熟悉。观众可以各种姿势置身其中,或坐或卧,不论以哪种姿势,都能立即看到墙上映照出对应的姿势。于是,有的人仿佛在爬楼,有的人在小憩。观众进入这片虚拟的建筑后,不管是与它违和,还是充分融入,都不得不去感受唐人街般的氛围。因为莱安德罗·埃利希的设置,使观众既是观看者,也是被看者,人观看建筑,也观看自身,他已成为此场域里的一分子,一个角色。流动的观众,用各种姿势去融入并重组这件作品。

唐·德里罗在《白噪音》里写道:“我们不清楚自己观看时是怀着惊奇抑或恐怖;我们不明白自己在观看的是什么,或者它表明了什么;我们也不知道它是否永恒,是否属于经验的某个层次,对此我们将逐步调适,我们的疑惑将终被消解于其中,或者它是某种要昙花一现的神秘气氛而已。”这段话非常适合用来形容莱安德罗·埃利希的“太虚之境”。因为,莱安德罗·埃利希的艺术并不是让观众置身事外地观看,它将始终邀请观者沉浸与出演。

即便是《全球快车》《电梯游说》《迷失花园》这样无法真正进入其内部空间,身体只能停留在外观看的作品,它也不是只让你仅仅是看而已。它们运动,发出声音,而把人带入一个旅行、漫游的场景中。这些场景会调动观者记忆中的经验,让他们分别编织出新的叙事。

《游泳池》《反射港湾》《试衣间》《教室》《楼梯》就更是如此。作品本身就是由或大或小的空间组成,空间内部又由不同的物质重新分割。《反射港湾》与《人行道》的黑暗包裹着观众,正是要让观众进入后,更专注地感受作品。

《反射港湾》看似港湾中停泊着几艘小船,它们随风和水波晃动。观众进入后,仿佛是某个夜晚在港口闲逛,吹着风,心情闲适,但细看之下,会发现根本没有水,只是某些镜子的反射,却营造出夜晚的港湾美好的感觉。尽管这是经过现代技术后的复制与移植,我们最终发现它并非真实,但进入其中充分感受后,我们的知觉世界被打开,一样获得了真实的心灵休憩。《教室》正在等着观众坐下,坐下后发现另一边的图像已经给我们自动增加了许多道具,回忆的潮水突然涌现,变成了一个真正的课堂。我们对另一边的凝望,是对过去的怀想?还是回忆起往昔课堂的细节?时间因看似并置的空间景象被分割,一种是此刻的游览休憩,另一种却是早已逝去的青春往昔。奇异的时间体验穿透了我们。

迷宫与批判

当游走完四层的美术馆后,我们多少会有一个疑问:莱安德罗·埃利希的“太虚之境”制造的某些奇观如此受人欢迎,一时间成为网红出没、路人打卡的所在,是不是就因此欠缺批判的锋芒了?

莱安德罗·埃利希戏谑地模拟现实,用各种日常事物作为主题,并非是要制造一场视觉的消费狂欢,而是对过度增殖的现实之逃逸与冷静凝视。

在我看来,《试衣间》和《美发沙龙》是莱安德罗·埃利希极具批判锋芒的作品。尽管观众很容易被它的外表所迷惑,而忽略了它背后隐藏的锐利倒刺。

《試衣间》既繁复又简单。它看似不外乎对试衣间空间的模拟,有镜子、绒布、小小的穿衣空间,但是它由众多小小的试衣间拼合成一个大型迷宫。镜子互相映射,穿衣照镜的观众的身影,会被无数的镜子捕捉,彼此吞噬。试衣间是消费社会的典型场景,衣服总是被人过度占有与消费,并不匮乏却硬要说服自己拥有的还不够多,这是一种极度的自恋。《试衣间》将这种消费主义的自恋放大,营造了一个难以走出的迷宫。在迷宫中,你永远都能看到自己层层叠叠却完全一致的“倩影”,但你看到的也只是自己,他者隐遁了。消费主义的上瘾,就是没有尽头的自恋式迷宫。《试衣间》的单调,镜子的繁复增殖与自我抄袭,试衣间的雷同,不正讽喻着消费社会的高度同质化与极端自恋。正如韩炳哲在《他者的消失》中所言:“如今,感知(dieWahrnehmung)本身呈现出一种狂看(BingeWatching)的形式,即‘毫无节制的呆视(Komaglotzen)。它指的是无时间限制地消费视频和电影。人们持续不断地为消费者提供完全符合他们欣赏品位的、讨他们喜欢的电影和连续剧。消费者像牲畜一样,被饲以看似花样翻新实则完全相同的东西。如今社会的感知模式完全可以用这种“毫无节制的呆视”来概括。”莱安德罗·埃利希《试衣间》用最简单的元素,最熟悉的场景,却无比犀利地讽刺了韩炳哲所描述的现状。在《试衣间》里我们的自恋与迷失,本身就是陷入了某种“毫无节制的呆视”,只不过是更直接也更粗暴地逼迫我们凝视自我的形象。莱安德罗·埃利希用自我形象的复制来最大化地说明雷同与匮乏。

莱安德罗·埃利希的“太虚之境”,源自现实,却也游离现实,它既让我们愉悦,也使人反思。它拥有有趣的外表,却也不失反讽的内核。总而言之,莱安德罗·埃利希的“太虛之境”令观赏者“使眼睛适应于宁静、耐性,使自己接近自身”(尼采语)。