一 埃利亚松与“道隐无名”

2018年3月25日,奥拉维尔·埃利亚松(Olafur Eliasson,1967—)在北京红砖美术馆举办了迄今为止最大规模的个展“奥拉维尔·埃利亚松:道隐无名”(Olafur Eliasson:The Unspeakable Openness of Things,这是继2016年上海龙美术馆“无相万象”(Nothingness is NotNothing At AII)后,国内观众得以近距离参与其艺术创作的又一次契机。

1.《道隐无名》

本次展览的同名作品《道隐无名》(The Unspeakable Openness of Things,2018)是埃利亚松专门为红砖美术馆展陈空间所做的特定“浸入式”场域新作,该作品乍看是一个发散着强光、仿若悬浮于空中的巨大圆环,实则是贴于天花板的镜面箔(mirrorfoil)为半圆环制造了映像,镜面将实体与虚像相连,营造出的一个完整的环状装置。事实上,在举行展览开幕式前,《道隐无名》所处的展厅是唯一一个不允许观众提前进入的空间,具有趋光性的人类被强光吸引而来,却又只得在展厅门口徘徊,此时的黄色光线不似暖阳,反而更具警示意味。观者站在展厅门口,只能看见圆环的下半部分,除非身体前倾、探出头,再或是蹲下身子、仰起头,才得以发现圆环的秘密。待展厅开放后,圆环的黄色单频光为进入该空间的一切物体加上了滤镜,像极了黄灰色调的复古相片,时间停留在过去,色彩也随之褪去,观者甚而丧失了分辨多种色彩的感知能力。《道隐无名》不仅是一个发光的半圆环,黄色单频光照射到的每一寸空间都是它的一部分,同时还包括走进展厅的观众。当这件作品向观者“敞开”(openness),使他们成为艺术创作的一部分,观者继而生出的无法言说(unspeakable)的体验,不正切题“道隐无名”吗?

邀请观者共同创作艺术作品,同时成为艺术的一部分,是埃利亚松坚持的艺术理念,他希望自己的作品可以充分调动观者的多重感官,通过互动表达自己的情感,而不只是规规矩矩地看展,再拿着手机拍照了事。所以,在埃利亚松的展览现场,人们或走或跳、有说有笑的举动不仅不是破坏秩序的不良行为,反而被艺术家本人所提倡。

剧院的舞蹈同美术馆的艺术作品之间的互动自20世纪起便已开始,埃利亚松也多次邀请舞者以舞蹈为媒介参与自己的艺术作品创作。7月23日晚,北京现代舞团为“奥拉维尔·埃利亚松:道隐无名”创作的特别互映项目《形影·不离》于红砖美术馆首演,舞剧分为《光》《风》《影》和《水》四个部分,《道隐无名》正是《光》的绝佳剧场。熟悉埃利亚松作品的观者一定会联想到艺术家将自然科学与艺术相结合的经典之作——《天气计划》(The Weather Project,2003),彼时,也有一群舞者于伦敦泰特美术馆涡轮大厅的橙色阳光下翩然起舞。

《天气计划》是“将戏剧的魔幻力量同气象学联姻”的大型浸入式装置作品。埃利亚松利用黄色单频光、半圆构件以及天花板镜面制造了一个昏黄的“太阳”,又增加了水雾以营造薄雾笼罩的天气景象。相同的创作元素也出现在了《道隐无名》之中,其中,为增强安全而常用于隧道照明的黄色单频灯更是在艺术家作品中多次出现。

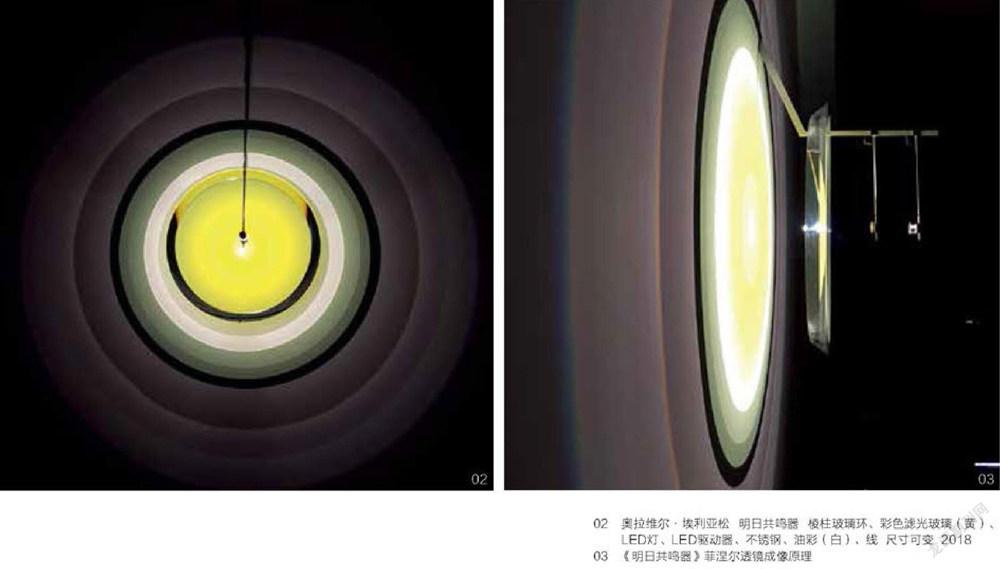

2.《明日共鸣器》

埃利亞松又一件使人联想到“太阳”的作品——《明日共鸣器》(Tomorrow Resonator,2018),同样出现在“道隐无名”的个展现场。乍看之下,它是一幅以黄色为主色调的环状“绘画”,实则是埃利亚松利用光学原理制作的一套装置作品,其中的核心光学零件是一个棱柱玻璃环(prismatic glass ring),它原是用于灯塔照明的菲涅尔透镜(Fresnel lens),可以将发散的光线聚集起来并发出强光,埃利亚松在透镜前放置了LED灯和黄色的滤光玻璃,黄光经过透镜便可在墙面上映出放射状的环形条纹。这些静态的环状色块相互叠加,使观者产生视觉错觉,眼前二维的墙面生出纵深感,黄色的光晕就像即将落日的黄昏余晖,令观者陷入对时光的无尽遐想。

类似的光晕意象出现在了埃利亚松同年创作的纸本作品《撒哈拉沙漠以南的黄昏研究》(SubsaharanDuskStudy,2018)系列中,由此足见艺术家对“光”的痴迷。

《明日共鸣器》和《撒哈拉沙漠以南的黄昏研究》系列产生的单色视觉效果极具欧普艺术(OpticalArt)的特征,它们仿若是欧普艺术先驱约瑟夫,亚伯斯(JosefAlbers,1888一1976)《向方形致敬》(《正方形的礼赞》,HomagetotheSquare,1949年始)的变形。

1920年,约瑟夫·亚伯斯在魏玛包豪斯(Bauhaus,1919—1933)开始了其执教生涯。亚伯斯同约翰·伊顿(Johannes Itten,1888—1967)一样,都将注意力放在了色彩研究上。1933年,亚伯斯被迫离开德国,而后相继任教于美国北卡罗来纳州的黑山学院(Black Mountain College)及康涅狄格州纽黑文的耶鲁大学(Yale University)。在耶鲁大学执教期间,亚伯斯致力于分析色彩的内在逻辑,并于1949年开始了《向方形致敬》系列的色彩实践研究,他将多个方形单色色块等距、内缩,营造出纵深变化、空间感等视知觉,并将这些绘画和版画合并成册,最终完成了色彩研究方面的经典著作——《色彩构成》(Interaction of Color,也作《色彩互动学》),该著作充分体现了亚伯斯的严谨态度,每幅作品中的三四个方形实心色块直观地展示了色彩间的相互作用。亚伯斯认为,眼睛并非指器官,而是眼睛在头脑中的内在,当我们“睁开眼睛”观看的时候,眼睛不只是感知的工具,也是被感知的对象,人类对于色彩的理解便是基于对观看的思考。

《向方形致敬》系列作品数量庞大,本文仅选取了以“黄色”为主色调的部分作品,便于寻找同埃利亚松作品的共性。

二 埃利亚松与黄色

埃利亚松为何对黄色单频灯如此钟情?或者说,黄色这一色彩为何屡屡出现在艺术家的作品之中?黄色又有什么含义呢?在三百多年前,歌德曾试图推翻牛顿的光和色彩理论,但显而易见的是,将色彩定义为单纯的物理存在或是主观情感的体现,都是有失偏颇的,人类对于色彩的感知并没有唯一的答案。同理,黄色也拥有多重含义。歌德评价黄色:“黄色之于我们,有温暖舒适之感。绘画中亦如此,这是一种色泽明亮、充满活力的颜色……我们的眼因触及这种颜色而喜,从而心花怒放,情绪激昂,心底立刻泛起一股暖意。”黄色源自拉丁语,最初的意思却是浅绿色,这种含混的语义也体现在它的警示作用中,如生活中常见的黄色交通信号灯,此刻的司机可以选择继续行进,也可以立即停止。黄色让人感到“温暖”,并不是因为同蓝色相比它触摸起来温度更高,而是因为人们将黄色同太阳联系在一起,代表了蓬勃的生命力,它是埃利亚松的“太阳”,是文森特·凡·高(Vincent Willem van Gogh,1853—1890)的《向日葵》(Sunflowers,1888—1889);黄色也让人感到不安,当它出现在人的脸上时,黄色转而暗示孱弱病态的身体状态和消极偏执的情绪,它是凡·高的《黄房子》(The Yellow House,1888),是爱德华·蒙克(Edvard Munch,1863—1944)的《呐喊》(The Scream,1893—1910)。

黄色单频光可以将一切色彩化为黄灰色调。“就像黑白图像中的灰色阴影一般,这个黄色空间将你们的绿色毛衣和蓝色牛仔裤归入黄色和黑色的双色调领域。”不同于色彩三原色为红、黄、蓝,光的三原色为红、绿、蓝,而黄光是由红光和绿光组成的,由于物体呈现什么颜色便反射什么颜色的光,其余色光则被吸收。因此,在黄光照射下,红色物体反射黄光中的红光,吸收其中的绿光,进而呈现黑色,绿色物体同理;白色物体反射一切色光,故而呈现黄色;黑色物体吸收一切色光,故而仍为黑色;除此之外,其他颜色的物体只能吸收黄光,于是也都呈现黑色。“在某种程度上,只看到一种颜色表明什么顏色都没有。”如此虽会使得观者丧失色彩感知能力,却增加了他们的视觉敏锐力,或许,埃利亚松正想借此让观者集中注意力,体会自我的“存在”。“残像原理自然地融入到我的作品中,因为你们显然是产生残像的人。”倘若观者长时间注视《道隐无名》的黄色圆环,待他们闭上眼睛后,眼前会浮现“紫色”的圆环,这是由于眼睛受到强光刺激后为了调节自身的平衡而出现的补色残像(after image),既科学又诗意。“当然,激动人心的部分是,残像强调了艺术的对话性。”

三 结语

“光”是生物看到这个世界的基本条件,“色彩”也无法單纯使用物理科学或主观感知来定义。对于埃利亚松来说,光学本身就是艺术,艺术家善于运用科学手段营造幻觉效果,使观者置身于其创造的自然现象中。在埃利亚松不同的“黄色日光”中,观者的感知增强抑或减弱,它们提醒我们寻找“观看的方式”,用心感受自我的存在。

参考文献:

[1]Josef Albers,Interaction of Color,Yale University Press,2009

Stefano Zuffi,Colour in Art,LUDION,2012.

[2]Olafur Eliasson,Anna Engberg—Pedersen,Philip Ursprung,Studio Olafur Eliasson:An Encyclopedia,TASCHEN,2012.

[3][奥]維特根斯坦著,郭英译《逻辑哲学论》,商务印书馆,1985年8月。

[4][美]简·罗伯森、克雷格·麦克丹尼尔著,匡骁译《当代艺术的主题:1980年以后的视觉艺术》,江苏美术出版社,2012年11月。

[5]周翊,《色彩感知学》,吉林美术出版社,2015年8月。

[6]Ma Yao,《奥拉维尔·埃利亚松——艺术与哲学之间的炼金术士》,Inspirado发创设,2018年3月25日。

[7]孟媛,《与埃利亚松一起在“道隐无名”中踏上发现自我之途》,艺术中国Art China,2018年3月26日。

[8]傅适野,《艺术家奥拉维尔·埃利亚松:我的展览告诉观众他们并不愚蠢》,界面新闻,2018年3月30日。

[9]张文志,《自然、身体感知和现实介入:奧拉維尔。埃利亚松的视觉艺术纬度》,CAFA中央美院艺讯网,2018年4月2日。

[10]黄强,《奥拉維尔·埃利亚松到北京:在人与自然的互动中制造光与奇迹》,TANC艺术新闻中文版,2018年4月12日。

[11]王家北,《在埃利亚松们的世界中,我们如何成为“头号玩家”》,凤凰艺术,2018年5月4日。

[12]红砖美术馆,《一场舞蹈在红砖上演,他们pick了,你呢?》红砖美术馆,2018年7月24日。

[13]TEHC,《TEHC和他的朋友们——“当代艺术的达·芬奇”Olafur Eliasson》,3dTEHC,2017年11月20日。

[14]卢婧、余亮,《克菜因蓝、罗斯科红:艺术世界的这些色彩偏执狂们》,TANC艺术新闻中文版,2017年8月30日。

注释:

①[美]简·罗伯森、克雷格·麦克丹尼尔著,匡骁译《当代艺术的主题:1980年以后的视觉艺术》,江苏美术出版社,2012年11月,第257页。

②卢婧、余亮,《克莱因蓝、罗斯科红:艺术世界的这些色彩偏执狂们》,TANC艺术新闻中文版,2017年8月30日。

③Olafur Eliasson,Anna Engberg一Pedersen,Philip Ursprung,Studio Olafur Eliasson:An Encyclopedia,TASCHEN,2012.

④Olafur Eliasson,Anna Engberg一Pedersen,Philip Ursprung,Studio Olafur Eliasson:An Encyclopedia,TASCHEN,2012.

⑤Olafur Eliasson,Anna Engberg一Pedersen,Philip Ursprung,Studio Olafur Eliasson:An Encyclopedia,TASCHEN,2012.

⑥Olafur Eliasson,Anna Engberg一Pedersen,Philip Ursprung,Studio Olafur Eliasson:An Encyclopedia,TASCHEN,2012.