第十二届上海双年展终于如期展现在我们的面前,赶了个最热火朝天的时候,并没有让同期如火如茶的艺术博览会专美于前。开展后几天,各路评论虽然也是毁誉参半,但是通观整个现场,无论赞之以“最佳”,抑或贬之以“糟糕”,都并未超出双年展应有之水准,不似它的主题“禹步”那样,多少有点离经叛道。

“禹步”主题的离经叛道与展览现场的意料之中怡恰从正反两个方面折射出上海双年展乃至双年展本身的某种现状。自有着二十多年历史的上海双年展进入PSA时代以后,海外主策展人主导下的展览学术趣味逐步从当代视野下的本土问题转变为更具有国际视野的问题讨论。这一趋势无疑是更贴近国际当代艺术的主流话语”却多少与上海双年展的“初心”有违。创办伊始,上海双年展便是中国的当代艺术寻找官方“合法性”身份的一种渠道,以及中国的艺术展览机制探索“现代性”的一个平台。因此,作为“先进经验”的在地化,以及自1993年以来国内当代艺术界双年展情节的某种投射,上海双年展在创办后的很长一个时期内为国内活跃的当代艺术家,包括很多一线艺术家所追捧。而近几届主策展人的国际化带来的直接后果就是上海双年展与上述群体的疏离,其参展艺术家的本土关联性或者说“代表性”日益降低,这一趋势在本届双年展上达到了一个新的程度。

但是由于当代艺术领域视觉经验的“国际化”程度很高,近几届以来参展艺术家虽然名头有点陌生,但是作品并未太多超越观众的视觉经验,尤其是对于专业观众而言更是如此。在讨论双年展的时候,笔者一直喜欢引用尹在甲说的一句话,大意是:双年展这个机制的价值在于能够以一种相对廉价的方式给一个城市的观众,带来这个世界上近两年来比较前卫或者前沿的艺术现象。但事实上,由于互联网发达,这种提供所见或者提供前沿信息的功能至少在专业观众中已经大大削弱了。于是上述诉求便被转化为为观众提供另一个异在或者说陌生的风景(当然必须承认对于普通观众审美习惯的养成功能依然存在,且与上述的“风景”并不矛盾)。于是,我们似乎可以将双年展视为某种程度上包裹在学术或者观念外衣下的“旅游”,或者用一个传统话语:卧游。然而当“卧游”也开始从一种视觉猎奇“退化”为某种更通常的视觉经验的现场验证,那么双年展的价值在某种程度上就类似于在国人越来越方便走出国门的当下所引进的那些海外艺术“大师”展,更多就剩下家门口的便利这一条了。在这样的大背景下,双年展的学术特色也就“不得不”从前沿性与活跃度的代表转化为更多地体现每届不同的主策展人之间学术趣味的差异了。

由此,我们也许得说,对于离经叛道的“禹步”,梅迪纳先生似乎要付出更大的责任。

在本届上海双年展策划之初,尚不知主策展人的遴选究竟是出于去西方中心主义的考量抑或是更简单的寻找差异性的理由,但是就其结果而言,这个人選的确定,无疑是恰巧偶合“历史的进程”的。出身墨西哥,却自认“南美”的梅迪纳,天然带有某种“去美国化”情结,由此本届展览的“拉美风格”就不仅是去西方中心,更有着反制某种美国式的保护主义,呼应“文化全球化”的意味了,相信这也是一种在当下必需的政治正确。而有意思的是,“全球化”本身作为一种西方世界享受冷战红利,更深入地渗入世界角落的行为,是为各种在地性的地方主义所抵制的。而以往的经验表明,“泛左”的当代艺术,迄今仍然是这种地方主义与差异性保护的天然盟友。今天,拉美所代表的“世界的另一边”,却成为“全球化”的一体两面,深究实在是十分有趣。然而毕竟长期活跃于受全球化影响的拉美后花园,又与欧洲有着藕断丝连的关系,这种角色的错位,策展实践中的边缘化感受与当今世界的转型期格局一道,给了策展人以进退维谷的体验,这也是本次双年展主题“禹步”的直观来源,即如展览的英文标题“Proregress”的来源所示:这是一个美国诗人E.E.卡明斯于1931年在诗歌实验中通过解构与黏合“前进”(Progress)和“后退”(Regress)两词创造的词语(《W[Viva]》第二十一节)。卡明斯戏谑地批判了恪守进步主义的西方启蒙叙事,并暗喻了21世纪初世界发展转型与停滞所裹挟的矛盾与焦虑。

但是如果仅仅说禹步就是对Progress的某种硬译,似乎梅迪纳先生也有为展览的整个中方团队“背锅”的嫌疑。他在之前接受笔者采访时坦言:“他并不确定这个中文翻译的确切意思,但是他相信团队的专业意见。”由此可见,“禹步”是本土成员的意见,可想而知这一有确切指向性的传统专业名词已经在很多本土年轻人中成为一个陌生的“外来概念”。笔者曾经戏言,“禹步”是道士在科仪上用来抓鬼的,形似民间的“跳大神”,对普通观众而言,当代艺术本就有几分装神弄鬼之嫌,如今再如此“正名”,岂不如鲁迅所言“既然没有毒牙,为何还要贴上蝮蛇的标签,引来乞丐的打杀?”“禹步”用一个原本指向明确却受众不多的名词,引申到另一个并不足够清晰、响亮、未必具有网红潜质的对象,这个嫁接在传播学上实在是不算高明。而并不顾及中文译名具体的文化背景,仅取字面意义上“禹步”动作与进退回环的文化策略相对应之处加以阐释,这本身说明了,整个展览虽然并未秉持西方中心主义的立场,却依然是典型的他者视角。虽然说在开幕之后,主办方的新闻稿中做了如下补充:“我们选用了禹步,这一相传为夏禹所创的神秘步法作为本届双年展的中文标题。这个概念也暗示着,尽管艺术作品传达了种种焦虑,但它们同样充盈着生生不息的创意、渴望与观念,展现了当代艺术与文化对抗当下时代复杂性的方式,勾勒出我们将感性转换为全新生活的愿景与努力。”不知为何,这个解释总让人有一些看到2017年威尼斯双年展的标题“艺术万岁”时的感觉,不仅仅是舞蹈的巫祝与狂呼的口号之间引发的联想,策展人发布的阐释也有几分相似,当时威尼斯双年展的策展人克里斯汀·马萨尔(Christine Macel)的发言如是说道:“面对如今冲突和动荡的世界,人文主义受到威胁,而艺术是人类最宝贵的部分。它是一个能够反思、自我表达、自由的理想场所,也是讨论梦想与乌托邦、群体关系与精神空间、自然与宇宙的场所。因此,艺术是我们的最后一个堡垒……与以往相比,艺术家的发言权与责任变得愈发重要。”究竟是危机中的人们拿着艺术“病急乱投医”,还是自身陷入危机的当代艺术“拉虎皮做大旗”,真是不一样的本土,一样的困境。

正是因为这样的“世界一盘棋”,使得主策展人的拉美经验除了提供一些不常亲见的艺术家案例之外,并未能够对于整个展览的叙事结构带来更深层次的变化,他的方法依然是充满西方教养的。相反的,策展人本身对于空间把握能力的局限性,其对于亚洲以及中国本土情况了解的浮光掠影,却并不能够为整个团队中的日本、中国分策展人的工作所完全弥补,因此,我们对于“异域风情”或者更学术地说“他者经验”的期待就不可避免地为四平八稳的展呈现实所取代。而PSA庞大而充满挑战性的空间,也使得整个展览的呈现即使看得出尽心尽力的痕迹,却依然难免有顾此失彼之嫌。

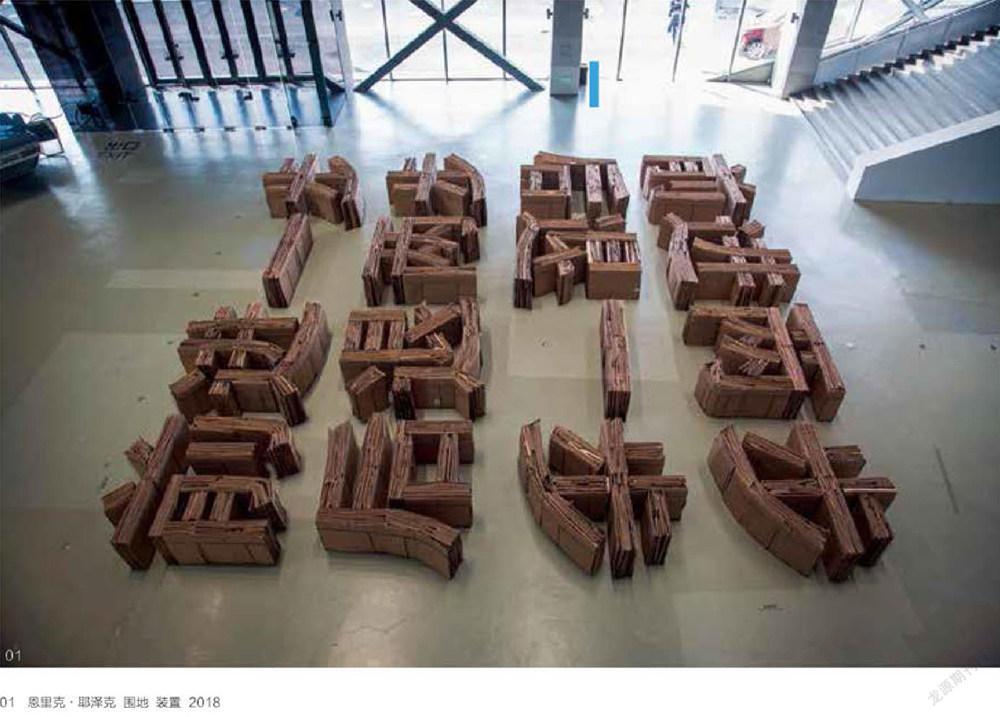

PSA进门数十米高的大厅是布展最大的挑战之一,除了当年黄永咏的千手观音》与不久之前波尔坦斯基的大型装置(无人》之外,鲜有能在体量上匹敌者。因此在布展上这个空间里的各自为阵就不可避免。但是作为题眼,最显眼处恩里克耶泽克的《围地》是用“前进一步,后退两步;前进两步,后退一步”这十六个汉字组成的矩阵,对于艺术家而言可能象征着某种得自《孙子兵法》的神秘东方智慧,但是对更多的中国观众而言,这样的“命题创作”却显得过于“直白”了一点。在通向“大烟囱”的展厅右侧,博路斯帕·哈尔帕的《紀念碑》将来自美国情报机构的文件,以镜框和胶卷两种材质呈现,无论从底下还是三楼往下看都有很震撼的观展体验,但却被分别悬挂于通道两侧,似两件彼此相像的独立作品。阮陈乌达的《回旋镖时间:从海洋环礁到未来死星》更是以一大组小雕塑、地图、装置的形式散落地包围在大厅尽头颁长的自动扶梯两边,让人有些不明所以。而大扶梯底下进深巨大的第二展厅基本被用来容纳展览的第三单元,整个大厅被分割成“非”字形的隔间,虽然其中包含了如郑恩瑛的八屏影像《八景》那样叙事性、语言风格和镜头技巧都上佳的作品,但是总体空间看上去还是略显局促逼仄,有把牛排做成肉片之嫌。

当然展览的呈现上也不乏亮点,比如在大扶梯通向二楼的平台上,有一个单独隔出的椭圆形空间。内部被包裹成高纯度的白色,一排时钟在墙面上接续成一道渐行渐远的“虚线”,每个时钟的走时相差四分钟,一圈360个恰好是24小时,这是西班牙的克里斯蒂娜,卢卡斯的《顺时针》。而这个空间的外墙上则是两排高精度的黑白肖像摄影,展现了近二十年来委内瑞拉在政治、经济、文化领域中的领导人物,这组艺术家亚历山大,阿波斯托尔创作的《剧中人》与前述的《顺时针》互为表里,结构相似,但是具体、抽象的指向,纯白、黝黑的色彩,观看的方式与只管体验又截然不同,空间内外形成了巨大的张力,可谓佳构。此外,此次展示在楼梯下,梁架结构间的细小空间的运用上也别具匠心,尤其是一组被命名为《样板间》的情景装置,其卫生间的位置竟然直接通向展厅的卫生间,让人不觉莞尔。此外如迈克尔,拉克威茨的《无形的敌人不该存在》,报纸糊成伊拉克博物馆中因战乱被盗的文物,艺术家拿它们复原了一组曾经的展柜,C&G小组的《上海“床下底”艺术常识问答比赛》充满了年轻人的思路与趣味,以及杨福东那充满隐喻的《是的,必经之路》对展线末端跨层空间的充分利用也都令人有着较深的印象。

因此,公允地说,这个展览最终所呈现出的效果就一个大型群展而言依然位于水準以上,其主题名称虽然诡异,但其阐释却也远不似上届那样晦涩饶舌,称一句中规中矩并不为过。但是,恰恰是这种中规中矩,与曾经的如火如荼形成了反差。一方面,当代艺术在全球范围内暗流涌动的社会转型期中,面临着整体的话语失的、规则失范、前途未卜的境地,除了临危避险的市场繁荣外缺乏内容上的内生性动力;另一方面,在已经不再渴求,甚至在一定程度上重新审视“国际舞台”“国际经验”的大背景下,上海双年展也需要寻找出本土当代艺术乃至地域文化的内生性需求,并为之赋能。当这二者都尚不明朗之际,一场为当代艺术歌舞乞灵的“禹步”,在不经意间走出了一幅“踽踽而行”的桑榆晚景来,也就不令人意外了。

也许,到了“腾笼换鸟”的时候了。