1

我开着车,沿着一条绕山公路一直往山上缓慢爬行。这条山路太窄了,只容一辆汽车穿行,而且几米就一个急拐弯。虽然铺了水泥,但谁敢在这样的绕山公路上开快车呢?我此行的目的地,是翻过此山后位于山窝里的一个村寨,叫鹿鸣村。

这是春节过后的一天,阳光和暖,大地宁静而安详。这样的日子,许多人都忙着挤高速公路回城里去了,但我没有一点回城的心思。妻子李雯正和我上演着离婚的闹剧。要不是在儿子的抚养权问题上纠缠不休,我们早就力、了离婚手续了。佛山的那套三房一厅的房子归带着儿子的李雯住,我回去算是无家可归了。也好,我正好趁此机会四处散散心。到鹿鸣村,是来探望徐松的。

我与徐松十多年不见了。二十多年前,我们在佛山一起打拼过,后来他离开了佛山去了深圳,种种因由,我们断了联系。但关于他的消息我还是时不时地听闻,说他当了大老板,在深圳单房子就有好几套。

徐松回鹿鸣村的消息是同学天镇在饭桌上告诉我的。天镇原来也在佛山打拼过,那时他跟我、徐松三人经常聚在一起。徐松去深圳不久,天镇就回了三江镇做了,个村主任,后来又考了公务员,如今是三江镇的副镇长。

今年春节回家,闹离婚的我心情抑郁,羞于跟亲友们见面,躲在垴坳寨子里我弟弟家小楼二层房间里读书写作,手机_直处于关机状态。我有个习惯,每每心情抑郁时就会沉浸在写作中去。当一篇小说完成时,我的情绪也发泄得差不多了_谁曾想到,天镇竟开着他那辆黑色东风日产直闯我家,将我揪了出来。

徐松回来了知道吗?跟我碰杯时天镇问。

哦,你怎么没叫他来聚一聚?我淡然道。

叫了他,没来。天镇说。

也是,他现在那么大的老板,你哪能轻易请得动。我嘲弄道。

哪里,他现在租住在鹿鸣村里。天镇答道。

我吓了一跳,租住鹿鸣村?他深圳的生意不做了?

鬼知道。他没说,也不跟我们这些老友来往,神神秘秘的。整天呆在鹿鸣村里除了种种菜养养鸡鸭,什么也没做。

我颇为震惊。在深圳当大老板的徐松身上到底发生了什么事?公司破产了?还是?……

不清楚。我去拜访过他,但他老婆史红霞好像不很欢迎我们去。谁知道他身上发生了什么事呢?阿明,以前你跟他关系那么好,你去看看他吧。他那样子,像是患上什么病了…一

就这样,我决定到鹿鸣村来看看徐松。鹿鸣村距镇圩近二十公里,坐落在一个四面环山的山窝子里。寨子的人都移民到镇圩附近的移民村住了,村寨成了一个没人居住的空心村。也正因如此,鹿鸣村完全保留了原貌。这是我们壮乡三江镇少有的几座还保存着原貌的壮族村寨。

发现鹿鸣村还保持著老村寨的模样,是几年前的事。那年春节,几个爱好摄影的朋友来我老家玩,我带他们到处走走。鹿鸣村所在的这个山窝子里有个没多少人知晓的野温泉。带朋友们泡野温泉时经过鹿鸣村,我们惊喜地发现,鹿鸣村还保持着老村子的原始风貌。

跟我一样,朋友们都喜欢上这个村寨。它的景致的确不错,后面有一片高大的枫树林,秋冬之际,枫叶黄红,前面是一片梯田,层层叠叠往山沟下延伸。到秋天,稻谷黄时,整个村寨前就像铺着一块块金色的地毯,蔚为壮观。灿烂至极,映衬着整个村子,就像在童话中一样。

几年来,朋友们一随我回乡下,都要我带他们到鹿鸣村。只是最近两年,因跟李雯的关系紧张,我没心思带朋友回来,再也没到过鹿鸣村了。我的记忆中,鹿鸣村的巷道里长满了野草,许多老房子已是瓦漏墙塌,只有不到一半的老房子,因主人回来耕种需要临时居住,还保持着完好的模样。徐松怎么会选择这个没有人影的村寨租住呢?

2

汽车慢悠悠地往山上爬,我猜测着徐松到鹿鸣村居住的各种原因,思绪不知不觉中回到了二十多年前。那时,我在佛山一个叫大沥的地方教书,比我大几岁的徐松,在附近的一个音响厂里打工,做仓管。他原本和同在一院校毕业的湖南籍妻子史红霞在乡下做民办教师的,但民办教师工资实在太低,转正又无望,便南下打工了。那时候,住得近的老乡们每个月都会聚在一起吃顿饭,联络一下感情。我和徐松住得更近,来往就更勤了。一到周末,徐松跟史红霞就买上菜到我学校宿舍来做饭吃。他们住的宿舍里不允许私自做饭。

史红霞和我们印象中的湖南妹子一点也不同。她性格温婉文静,长得很秀气,身上没有丁点湖南妹子的泼辣、干练。就一个典型的居家女人。

徐松丝毫没有隐藏他对史红霞那份情感,常常当着我们面,给她夹菜,剥虾皮,剔鱼骨头……我们几个没结婚的,常常向他们抗议,说他们的恩爱不能秀得这样露骨。

徐松笑道,你们嫉妒了是不是?谁嫉妒了,赶紧找个妹子回来。

就这样,我们在一顿又一顿饭中,建立了深厚的情谊。有一个周末,徐松来吃饭时跟我说,他要开店,但店还在装修中,要借用我的宿舍临时放—下他的音箱配件。

我的宿舍在是学校教工宿舍楼里,徐松运来音箱配件,肯定会引起其他人注意,我有点犹豫了。徐松道,阿明,这是我第一次出来做生意,你怎么也得帮帮忙。

话说到这份上了,况且我的宿舍大厅里空着也空着,便答应了,只是货车白天进出教师宿舍楼的小院过于扎眼,我让他晚上才运东西进出。那天晚上,徐松将货搬来后我才知道,他是跟他们厂里的一个销售员,将做音箱的配件买回来后在我的宿舍里偷偷进行组装,然后再卖出去。

此后,徐松他们白天上班,晚上就来我房间里偷偷组装音箱,每天都忙到晚上十点多。直到两个月后,他们才搬走了。

徐松去深圳是开店一年以后的事。他跟那个销售员的拍档闹矛盾,合作不下去了,他便拿了属于他的那份钱跑到深圳那边开了个新店。他解释说,深圳那边的人有钱,在那里开音响店会更有前途。

徐松临去深圳那天晚上,请我去吃宵夜。几瓶啤酒下肚,话就多了起来。他说,阿明啊,你是我在佛山最好的老乡兼老友,这么久以来,多亏你关照了。现在离开了,还真舍不得呢。

我开玩笑道,松哥,你这是发财去,我可不能拖你的后腿。

徐松笑道,那是,男儿志在四方,等我发财了'肯定回来看你。

可别忘了,我也一直想出来做生意的。到时可要拉我一把啊。

那肯定,我谁都可以不帮,但你这兄弟,帮定了。

如今每每想起那时的情形,我的内心还充满着欢欣和柔软。

3

汽车爬上了山顶,继而往山下转,又行走了十来分钟,我终于来到了山脚下的鹿呜村。两年时间没来,我不知道鹿鸣村变成怎样了c两年时间,足够改变一个人,何况一个村子?当我出现在它面前时它没令我失望,整个村寨还保存着原来的模样。

我的心中,这才是我们壮乡村寨应有的模样。我那离三江镇五公里位于山腰上的垴坳山寨,原本也是这模样的,可最近十多年村寨里建了不少小洋楼,远远看去,像竖立着的一个个火柴盒似的。这些用红砖砌成的火柴盒丑陋无比,跟老房子格格不入,完全失去壮乡村寨原有的风味。我多次呼吁村寨人不要拆老房子建新楼房,但谁肯听呢?连我家老屋,也被留守于乡下的弟弟拆了建起了二层小砖房。弟弟的理由很简单,若是不建楼房,他怎么娶亲?这是很现实的问题,本来留在乡下的女孩就少。家没有座水泥楼,谁会嫁过来呢?

如今,每次回垴坳寨子,见它如此不伦不类,我便找不到丁点的归属感。

汽车到了鹿鸣村,向右拐上一个斜坡,就来到了村前的地坪。杂草被清理得一干二净,上面多建了两个防腐木做成的小亭子,一个亭子里摆着一张饭桌,一个亭子里摆着茶几。在地坪的西北角,停着一辆白色越野车。地坪四周,种上了花树:有杨梅、无花果、桂树、罗汉松、竹子、玫瑰、山菊、指甲花……显然,是经过主人精心设计的,整个地坪就像一个小花园一样。在暖阳的照耀下中,这些花花树树,安详如落户的村民。

村寨最前面那个院落大门紧锁着,四周也没有人声。难道徐松不住前面?我沿着小巷走进村里去。小巷里的杂草也被清除干净了,只是那些老房子,倒塌的已经倒塌,没倒塌的,残垣漏瓦已被补上。我走遍了整个村寨,也没见到徐松的影子。他去哪儿了?他的汽车还在,地坪上的花草刚淋过不久。我判断,他应该出去散步或者办什么事去了。

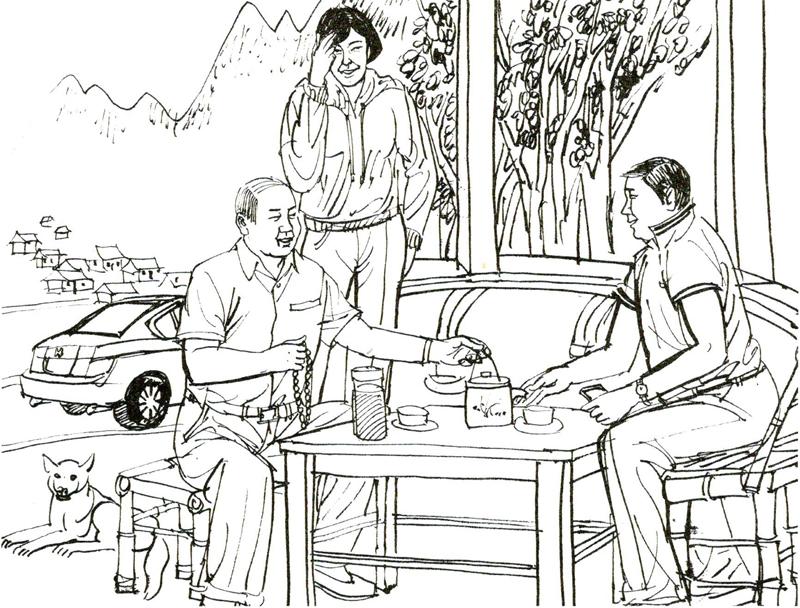

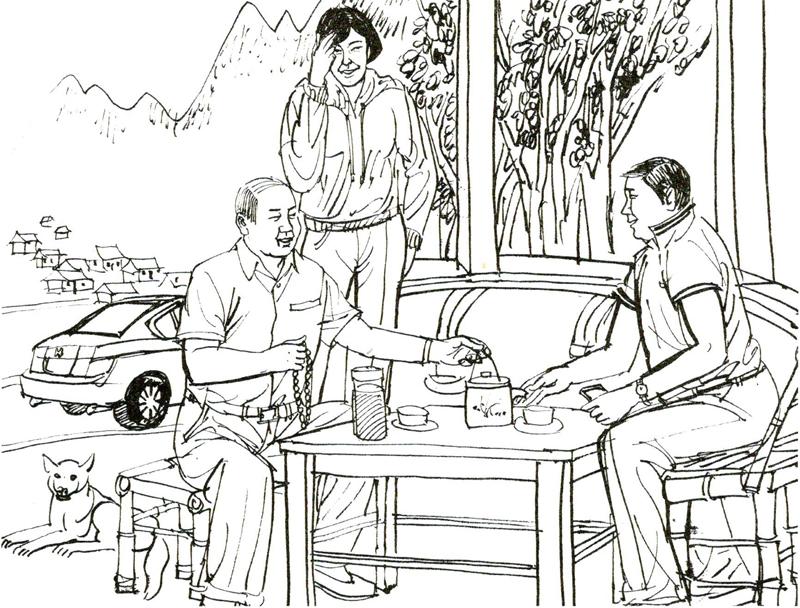

我便在前面那个端放茶几的木亭子里坐下。大概过了半个多小时,忽然传来一阵“汪汪汪”的犬吠声,一条小黄狗爬上了村前的斜坡,向我蹿来。接着,只见徐松和史红霞牵着手,缓缓地走上斜坡来。

小黄,不许乱吠。史红霞喝道,见是我,惊讶道,怎么是你,阿明?你怎么找来了?

我怎么就不能来?你们躲回鹿鸣村来,也不告诉我一声?我站起来,笑着分别跟史红霞和徐松握了手。我发觉,跟我握手的徐松并没有我预想的亲密。他明显地缩了一下手,嘴巴微微动了一下,支吾了一声,你来了。

我打量了一番徐松,他发福了,头发稀疏了不少,额前的發际线也往头顶上退。要不是前面的几绺略带斑白的头发遮盖,额前的那一块头皮就像刚被砍伐一光的山坡地。

史红霞穿着一身白色运动服,还保持着苗条的身段,只不过那耷拉的眼袋,眼角密集的鱼尾纹出卖了她的年龄。坐坐坐。她连声说着,让我坐下。然后,吩咐徐松回去拿水壶出来泡茶。显然,史红霞已不是当初那个居家妇女,如今的她,更像是这一家之主。

刚才我和徐松去爬山,已走了两公里路,他突然说,寨里来人了。我还寻思着谁来了呢,原来是你。

两公里外能听到我的汽车声?我惊讶了。我这辆广州本田轿车声音还算比较安静的。

他呀,耳朵有特异功能。史红霞看了看徐松回屋去的身影,笑道。

我们坐定后,史红霞上上下下打量了我一番,又笑道:嗯,不错,还那么年轻,只是有点瞧悴。

最近写文章写得太狠的缘故。我掩饰。

还写文章?不错啊。最近一切都好吧?

我不知道如何回答,告诉她我正在闹离婚?

还行吧。我隐瞒道。

徐松已拿出水壶来了。史红霞一边熟练地泡茶,一边说话,我们,多少年没见面了?

多少年?大概十二三年了吧。我回答着,又陷入了回忆。

4

徐松去深圳后,我们还常来往,当然,大多数是他回来看我。他的生意做得很成功,很快开了第二个、第三个店。后来,他又转行卖电脑,卖手机……再后来,开了一个手机配件厂……

我们后来断了联系,最直接的原因是我们之间发生了件不愉快的事。

那是我辞职做生意的第三年。因我没经验,经营的餐厅支撑了两年,最终亏得关门大吉。此时有朋友在广州那边接城中村的楼房出租,做二房东。我过去考察了_—下,感觉还不错,便决定接几栋楼来做,但要投近二十万。我手中只剩下两万多元,四处筹了些钱回来,也还差十多万。

不是徐松让你出来做生意么?现在你落难了,你怎么不去找他?妻子李雯对我抛开稳定的教师职业,而出来冒险做生意这事一直耿耿于怀,更是一直对鼓动我出来创业的徐松抱着很大的成见。

是啊,除了徐松,还有谁能借那么多钱?那个下着蒙蒙细雨的春日,我抱着满腔希望到深圳去找徐松。到了深圳罗湖车站,已是傍晚五点多了。徐松并没亲自来接我,而是派来了他手下小李。他说,公司突然有急事要外出,要我等他回来。小李倒是热情,招待我住下,请我吃饭,宵夜,唱K,按摩……提供了_一条龙服务。我在深圳呆了一天一夜,徐松没出现,史红霞也没出现。

李雯在电话里生气道,你这还不明白,他们明明是躲着你嘛。你还赖在深圳干吗呢?还嫌没丢尽我的脸?……尽管我觉得李雯的话过于偏颇,但心情受到了影响的我,也对徐松心生不满。你徐松没空,史红霞难道也没空吗?你徐松就不能让史红霞在我面前露一露面?就因为这份不满,第三天一早我就返回佛山了。此后,我再也没主动联系过徐松。而徐松那边呢,也因这事没联系过我。因为深圳之行的遭遇,我从此在心里有卜个关于徐松的潜意识的疙瘩。我原来的手机因被小偷摸走而换了新手机后,我也—直没有找回他的手机号。

这么多年来,你怎么就不来找找我们?史红霞眼睛盯着我看,满脸嗔怪。

你不也没找过我嘛?我脑子还停留在那次深圳之行中被他们冷落的场面,没好气地说道。

我怎么没找?可你电话换了,怎么也打不通。史红霞说着,眼睛有点红,看来是动了感情。

我看了看徐松,他一直在旁边憨笑着,并未插话。这完全不像以前的徐松。以前,我们一旦聚餐,他绝对是饭桌上的主角,大口喝酒,大声说话,豪气而爽快。而且,他脑子里装着一大堆各种段子,一个段子一个段子地往饭桌上抛,逗得大家不是笑噴,就是趴在桌面上起不来。有他在,我们的聚会就充满了笑声和欢乐。因而那时的老乡聚会,谁都可以缺,惟独不可缺少的是他徐松。

但现在呢?他安静而拘束地坐于一旁,基本不插话。好像是被史红霞控制了一般,陌生得很。

松哥,你这是怎么啦?别光听我们说话,你也说说话呀。以前,你可是我们老乡中的大主角呢。我对徐松说。

你松哥现在修心养性了。史红霞说着,不断地向我眨眼。

我即刻领会了史红霞眼中的暗示,打住了话题。天镇猜徐松患了什么病,如今看来是真的了。而且,他这样子应该病得不轻。他到底得了什么病?我满心好奇,却不敢当面问史红霞。

在鹿鸣村呆了不到一个小时,我就回来了。当然,是史红霞下的“逐客令”,她担心我在徐松跟前呆久了,会影响他的情绪。

回到家里,我的脑子还呼呼地在徐松身上转,猜测他的病症。他是得了抑郁症?出车祸撞傻了?还是……

一个曾经从打工仔打拼成生意场上闹腾得风生水起的人物,如今竟变成这个样子,这不由得不让人感概万千。

5

是的,我辞职出来做生意,完全因当初徐松的鼓动。那年秋天,我到深圳某校去观摩学习,傍晚抽空去见徐松。那天晚上,徐松开着一辆黑色宝马载着我在深南大道上飞奔着,潇洒得很。

我问他的车子多少钱。

你猜猜?徐松反问。

那时的我是学校的教导主任,脑子里除了怎么教书,怎么带领教师们搞教研,然后抽空写点登于报上的文章,对什么车呀楼呀一窍不通。我惭愧地摇了摇头。

得这个数。徐松举起五个手指。

五十多万。我惊呼一声。

徐松淡然地点点头,仿佛五十多万在他眼里根本不值得如此大惊小怪。那时,我领着的是五千多块钱一个月的薪水。五十万哪,我得存多少年的钱?作为曾经一起在佛山打拼过的人,我的内心—下子失去了平衡。

那个晚上,徐松带我去看了他买下来的价值近五百多万的住房,他那占地五亩多的新工厂。我的内心彻底被打动。我南下珠三角,一直以来的梦想是自己能成为一个大老板,但如今呢,却依然蜗居在一所小学校里。

最后,徐松带我到海边一酒吧喝酒。酒到半酣,他说,阿明啊,你比我有才华,能写能说,要是出来做生意,早就超过我啦……

问题是我没一点经验……我虽已心动,但嘴巴上仍支吾着。

经验。经验就是个屁!关键是你有没有胆量。生意场上一直有句话,“撑饱胆大的,饿死胆小的”,只要你够胆,什么经验就是个屁。也许喝了酒,徐松爆出的,全是牛哄哄的话。

从深圳回来后,我辗转反侧了一个多月,便辞职了。但此后,徐松眼中才华超过他的我在商场上并不如意,婚姻也弄得一塌糊涂。也许,这是他想不到的吧。

6

三天后,我再次跟史红霞见面了。那天我去三江镇的某网吧发一篇稿子给一杂志社的朋友。发完稿子后,我踱步到市场里买菜,刚到市场,便看见史红霞从市场里匆忙出来。那身白晃晃的运动服,让她在稀疏的人群里很显眼。

世界真小?她说,眼角露着笑纹。

三江镇那么丁点的地方,能不小吗。我也笑了。

那是。她说,又问,你干吗来?

我说了情况。她抱歉地看着我,我应该抽空到垴坳寨子拜访你的。可你松哥如今这样子,我是寸步难离啊!

松哥到底怎么啦?我看他完全变了个人。我趁机问。

她的身子明显地晃了一晃,眼睛也闪烁了起来。她说,这事一言难尽,现在不方便跟你说,我出来一个小时了,得回去了。再不回去,你松哥会找我的。说着,她上了那辆白色越野车,发动车子开走了。

看着史红霞驾驶着汽车奔驰而去,我心里那个谜团更是云里雾里了。史红霞离去后,我无事可做,便给天镇一个电话,打算到他办公室坐坐。天镇刚好在办公室里。上了天镇的办公室喝了两口茶后,我便跟他讲述了我去见徐松的情形。

难怪他这样,原来他真的出了状况。唉,做那么大的生意,可惜啊。天镇感叹道。

是有点可惜。我附和着,末了又说道,不过,现在看样子他的情况稳定了许多。鹿鸣村真是好地方,这样的好环境,对他的病帮助很大。

嗯,只是……他们可能很快要离开鹿鸣村了口天镇支吾着说道。

我吓了一跳,不是吧?他们住得好好的,为什么离开?

鹿鸣村附近不是有个温泉吗?县政府早已规划开发那温泉了。如今已有投资商看中它,要开发旅游了……

哦!我陷入了沉默。那个温泉一旦开发,成了旅游旺地,徐松还能呆在鹿鸣村吗?答案是不言而喻的。

唉,这是政府的项目,没办法的事。天镇看出了我的担忧,又叹了口气。

从天镇的办公室出来,我犹豫该不该打电话给史红霞告知她天镇透露的消息。但最终,我没有拨通史红霞的手机。毕竟,温泉项目还没真正动工。毕竟,对于徐松来说,多一天平静的生活,是无比重要的。

7

几天后,回到了广州,住在一个叫京和的城中村这边。这里有我承租的几幢出租房,—直以来,都是交由我侄子志强打理的。佛山的家已无法回去了,我让志强空出一间房子,便搬了进去。

这次下来,是李雯一再催促的结果。她要我尽陕回来处理离婚的相关事宜。

我跟李雯闹到这个地步,最根本的原因就是我辞职出来做生意。当初辞职时,我惹怒了李雯,她跟我打了足足三个月的冷战。李雯想过的是四平八稳的的日子。结婚前,她还是来自外地的一个民办教师,而我呢,早已转正,而且是学校学科带头人。她看上我,正是我的身份。结婚不久,我当上了学校教导主任。在我的斡旋下,她也顺利地转正了。两人都是公办教师,收入不错,加上我还能写文章挣点稿费,日子虽过得平平淡淡,无惊无险。但李雯却显得无比满足。后来我不顾她的一再反对,执意要辞职,她自然反对得很是厉害。我辞职時,李雯撂下了一句颇具预见性的话:你就一教师,一个文化人,面子薄,心肠软,根本不是做生意的料。你辞职做生意,等着亏死吧……

我出来做生意近十年,做过陕餐店,开过饭店,接过城中村的出租屋转租,还做过宾馆……但除了出租屋做下来外,其他基本应了李雯的预言。

这天早上,我赶到佛山再次跟李雯谈判,但她依然死咬着房子归她,儿子也归她。

李雯一直把这房子看得比她的命还重。两年前,我想跟朋友在广州重开饭店,身上钱不够,偷偷拿着房产证去搞抵押贷款,结果被李雯发现了。李雯闹得很厉害。她爬上了我们那栋楼的顶楼上,一只脚跨在水泥护栏上,跟我说,你要是不把房子赎回来,我就从楼上跳下去。李雯这举动吓坏了我。我不得不退出了饭店的投资。所以,这楼她不可能放手的。同意跟她离婚的那一刻,我就不打算要这房子了。

但我一直坚持的是,房子已经归你李雯了'儿子就该归我的。李雯的态度很无理而且很强哽:房子是她的,儿子也是她的,缺一不可。

儿子已经五年级了,他懂得选择,你问问儿子,愿不愿意跟你?要是他愿意跟你,我就不跟你挣了。李雯说这话时,双眼直直地盯着我,满脸嘲讽的意味。这话噎得我半天说不出话来。这是我的死穴。这么多年来,除了生意上的应酬,我还要常常躲起来写作。就是有空闲时间,也被各种各样的文学活动占用了。每个月能抽出一天两天来陪陪儿子,就算是奢侈的事了。因而,儿子一直跟在李雯身边,他的教育,他的吃喝拉撒全都由李雯负责。因而,儿子跟她亲得很,根本不可能选择我。

而我呢,明明知道这场儿子的争夺战中自己是完全处于下风,但心里还是不平衡。离婚是李雯闹的,房子让给你了,还跟我争儿子了,明显是过分了嘛。我便咬住这点不放。

不是我硬要争。我要这房子,以后还不是给儿子?我争儿子,还不是为了给他更好的教育。这些你给得了他吗?

李雯这话不知说了多少遍,我当然明白其中的道理。但一想到儿子从今往后与自己分开了,我心里这个坎怎么也过不去。

要么就不离婚,要么就把儿子给我。我死撑着,就是不松口。

李雯冷冷地盯着我说,你这样硬拖着,有意思吗?你这样不但害了我,还害了儿子的。

到底是谁害了儿子。你不闹离婚,会这样吗?我被李雯的话彻底激怒了,话咆哮而出,一摔门,回广州了。

8

史红霞竞打电话给我,说她回深圳处理点事,顺道经过广州,想跟我见个面。

哦,松哥呢?他不需要照顾?听她说她现在广州,我很惊讶。

我女儿上来看他,代我照顾几天。

原来是这样。跟李雯吵了_一架后,我又沉入自己编织的小说隋节中去了。我本想拒绝史红霞的,可徐松留给我的那个谜团像蜘蛛丝一样缠绕着我。

我和史红霞相约在广州的一个湘菜馆里吃饭。广州的初春,天气已有步人初夏的迹象。史红霞只穿了一件白色套裙——可以看出,她对白色很是偏爱。

我们面对面坐着。她看了我一眼,未说话,眼睛已经发红了。

你肯定好奇我们为什么住在鹿鸣村这个偏僻的地方?她说。

我点点头,为她叫了杯椰汁。

这完全是因为你松哥……她苦笑。

松哥出了什么状况?

他耳朵出了问题。

耳朵出了问题?

是的。不知怎么的,最近几年他的耳朵变得特别灵敏,稍微有一丁点的响动,都能惊动他。

哦,竞有这样的事。难怪那天去鹿鸣村看你们时,你说松哥两公里外就听到我的汽车声。我说。

嗯,他的耳朵就是这样灵敏。正因为这样,对他的睡眠造成了严重的困扰。每天夜里,只要邻居一走动,他就能听见,咳嗽一声,他也感觉如雷鸣一般。他根本无法入睡。史红霞说着,看了看我,苦笑着向我举举手中的杯子。

怎么会这样?我问道。

这跟他的生意有关。这几年他的生意很不顺,两个分公司都关门大吉了。一个是因为手下背叛,一个呢,是经营不善。因为此事,这几年他变得很不信任人了。他的一个股东曾跟我说,他曾几次偷放录音笔,录股东们和手下的谈话。有股东气不过,抽资走人了……

我想不到,徐松因为生意上的不顺,竟变成了这样的人。其实,这几年在生意场上,我何尝没有过这样的经历。比如,我跟人_起投资的一个宾馆,因为没亲自打理,合伙人每月报上来的账都处于亏损状况。后来,我偷偷调查了一下租房率,根本不可能亏,是合伙人搞的鬼。又比如,我和一个很要好的朋友承接一栋楼房的建筑工程。结果呢,他不但没分赚到的钱,还拖欠了工人的工资,跑到国外去了……经历诸多的挫折,我不得不承认,我身上文人气太重,不太适合做生意。幸好,我懂得用写作化解经商路上带来的压力,否则,我也会像徐松那样不堪重压……

他的情况越来越严重,三年前的一场股东会议后,他最终被解了职,被清理出了管理层。这么一闹,他的病情更严重了。他呆在家里,耳朵却时时注意着屋外。他总是跟我说,邻居某某,说了些什么;楼上某某,在做什么……开始,我以为他出现了幻听,但看了许多医生,都说他的病症很奇怪,不像幻听。幻听是脑子出了问题,没有声音认为有声音。他情况是,能听到极微弱的声音,耳朵就像狗耳朵一样灵敏。史红霞没管我思绪的变化,依然喋喋不休地叙说着。

你说松哥有一对狗一样灵敏的狗耳朵?我好奇了。

说了许多人都不信,但这是事实。史红霞摇晃着饮料杯,瞥了一眼我,又说,他耳朵的灵敏,若只是影响了一下他的睡眠,那倒不是坏事。问题是,因为他的睡眠不好,严重影响了他的情绪,他逐渐有了狂躁症。他一听到谁家发出的声音,便发怒,咒骂对方。久而久之,他竟发展到冲去敲门,骂对方。有一次,我被警察叫到派出所去,去了才知道,你松哥提着刀子将对方的铁门砍坏了。因为你松哥闹得厉害,左邻右舍都给他闹得报过不知多少次警。警察来了,也拿他没办法。最后,居委会和警察一起出面,让我要么就送他去精神病院,要么就离开这小区。他是我老公,我怎么能送精神病院呢?我只好带着他搬家了。

这可苦了你了。我安慰道。

嗯,这是没办法的事……此后我们搬到郊区一个僻静一点的地方去住。问题是,只要附近有人住着,有喧闹声、车辆往来声,他依然会被这些声音吵醒,依然整夜整夜失眠。我们只好又搬家……两年时间里,我们不知搬了多少次家,但每一次都没住上两个月,就因为他跟周围人的冲突不得不又搬走。我们从城市,搬到郊外,又搬到一个偏僻的小镇,可他还是闹。实在没办法,我们只好到了鹿鸣村。这个地方没人住,再没人来吵他,他才变得安静了下来。

史红霞说着,向我举举杯子,抿了一口。她的语气平和而淡定,看不出一点的忧伤,好像是,这几年她已历练成一个处事不惊的人。

山里也有鸟兽的叫声,泉水流淌声,他怎么?……我又问。

就那么奇怪。山里的声音再多再响,对他几乎都没影响。他原来整个人狂躁而憔悴,但在山里住了半年后,整个人都平静了下来。

哦,这就好。我长吁了一口气。

唉,他变成这样。我也只能陪他住在山里了。他现在对我很依赖,根本不让我离开太久。这次要不是我女儿上去看他,我怎么能回深圳呢?

那你们打算在山里常住了?

要是他的病没好转,也只能如此。史红霞应着,看我一眼,又嫣然笑道,其实这何尝不是好事。当年他在外面做生意,我在家里带孩子,天天盼着他回来。但他实在忙,难得回来。现在有了这个病,我们倒是天天在一起了。如今,我也已习惯了在大山里,种种菜,养养鸡,呼吸着新鲜的空气,多好……要不是有事要处理,我才不回深圳呢。

史红霞笑得坦然真实,我相信她这话是真的。但我无言了。她还不知道,鹿鸣村很快就要变成一个旅游区。徐松将很快面对城市一样的热闹场面。到那时,他还能像如今这般吗?

9

我最终跟李雯离了婚。如她所愿,房子和儿子都归了她。

我跟李雯为此事纠缠了两年多时间,早已身心疲惫。徐松的遭遇提醒了我,再这么纠缠下去,我将越陷越深,甚至彻底被这场闹剧吞没。何况,我心里清楚得很,我争儿子其实是在跟李雯怄气。我根本无法给儿子一份美好的生活,怎么能强求他跟我生活在一起?

离婚后,我便决定进行一部谋划已久的长篇小说的创作。因而,我躲在出租房里,开始了我的工作。为了顺利完成我的创作计划,我将我的手机关停了什么事,均通过志强跟我联系。

我选择躲在这个城中村来完成我的长篇小说创作,是因为我写的是一群外地人在这个城市里的生存状况。在这个城中村里居住,一方面便于我靠近所写的这群人的呼吸及灵魂。另一方面,也方便于处理出租房里的事——有事要我亲自出马,我可以随叫随到。

写部长篇小说,是我多年的心愿。之前的时间里一直忙于生计,想给自己的家庭带来更好的生活。但结果呢,事与愿违,我将自己的家庭倒腾得一团糟,乃至最终破碎了。而我自己热爱的文学事业,也一无所成。如今家庭散了,我成了孤家寡人。我不能丢了家庭,文学上也两手空,便决定躲起来创作这个长篇……

一年后的一天,我正呆在房间里沉浸于自己的小说隋境中,房间的铁门突然被咣当咣当敲响,动作极为粗鲁。我以为是志强,打开门刚要发火,见是天镇笑嘻嘻的大圆脸。

你这家伙,这一年干什么去了?竟然跟我玩失踪了。一进门,天镇便向我发炮。

我把写长篇小说的事告诉了他。

丢,都什么年代了,还写什么小说?写小说能挣钱吗?天镇骂骂咧咧的,满嘴都是乡下小镇领导的做派。

写小说虽然不能挣钱,但能让我找到一种替代,让我避免陷入生活中一个又一个暗洞中去。但我意识到,跟天镇说这些话简直是对牛弹琴,便打哈哈道,我无能啊,生意老虧,只能躲起来写小说了。

你这家伙,怎么说你好。你就要错过大好机会了知道吗?鹿鸣村温泉项目正在如火如荼的建设中。因此项目的带动,很多人已回来搞农宿了。你呀,偏偏在此时选择失踪……天镇依然咋呼着。

哦,鹿鸣村温泉已经开建了。我想着,给天镇到了杯茶水,脑子里闪过居于鹿鸣村里的徐松和史红霞的身影。

徐松他们呢?还在鹿鸣村?……

在在在……天镇忙不迭地说道。我“哦”卜声,又问,徐松的耳朵不是有问题吗?他那“狗耳”好了?

好个屁。天镇骂了一句,说他正因为徐松的“狗耳”而到广州来搬我这个救兵来了。原来,到鹿鸣村温泉建的公路其中一段必须经过鹿鸣村旁。而鹿鸣村旁这些地早被徐松租下了。现在,他和史红霞闹死闹活地,阻碍此道路从鹿呜村经过,说这会吵着他们。三江镇政府愿补偿三十多万给他们,叫他们搬。但史红霞不要三十万,还放话就是给一千万他们也不会搬。徐松折腾了那么久,她好不容易找到鹿鸣村这个让他安静了下来的地方。让他们搬,谁敢担保徐松不再次折腾起来呢?

唉,这个温泉项目偏偏归我负责,我要是解决不了这事,就会……这不,我实在没办法了,想到你跟他们一家关系最好,就找你来啦。天镇满脸无奈地倾诉。

史红霞的担心不无道理,徐松这个“狗耳”折腾起来谁不怕?你们完全可以帮他们找个更好的村子啊。我说。

怎么没找?天镇说,可在我们老家,还有哪个村子像鹿鸣村的原貌保存得这么好?我带着史红霞看了好多其他的村寨,她都看不中。

我说,实在不行,你们也可改道的啊。

改道,说得轻巧。那是最近的路,要是改道,得多花多少钱?何况,这是县里规划好的路线,我们镇里没权改。天镇苦恼道。

我说,哪还有什么办法吗?

所以,我才来请你回去,劝劝徐松和史红霞,说不定他们会听你的呢?

听我,我笑出声来。我把我隐瞒多年从未跟人说过的那次去深圳跟徐松借钱的经历,一一跟天镇盘了出来。

听完我的叙说,天镇叹了口气,说:“没想到,你和徐松之间竟会发生这样的事。”

10

天镇第二天就回去了。我当然没有随他回去。这事件中,除非我有本事将徐松的“狗耳”治好了,否则我回去也是白搭。至于回乡下搞民宿的事,因为我身上没什么积蓄,也就没什么兴趣了。天镇了解了我的苦衷,也就不勉强我了。

就这样,我又呆在出租屋里写了一年小说。完成了这部小说的最后一个字时,我走出自己的房间,整个人已是精疲力尽。我意识到自己要好好休养一段时间。而休养的最好地方,自然是乡下。

回乡下去,得预先给天镇一个电话。因为,我还惦记着天镇负责的温泉公路在鹿鸣村受阻的事。于是,我拨响了天镇的手机。

哦,我的大作家,你终于出关了?天镇那边的声音很大,像在喊话一般,乡镇小领导那种派头依然十足。

你还没被撤职啊。我故作惊诧地问。

撤职,谁那么大的胆量撤我的职?天镇那边嘎嘎地笑。很显然,徐松和史红霞的事,已完美地解决了。我好奇是徐松和史红霞搬走了,还是温泉公路改道了。

都不是。是徐松的“狗耳”变正常了。天镇在那边说。

徐松的“狗耳”正常了?我大吃一惊。

是的,原因说你也不信。接着,天镇说出了这事情的大概:在三江鎮政府跟徐松的谈判正陷入僵局的时候,县里的相关领导便亲自出马找徐松来了。县领导一进鹿鸣村,就被这个古村深深吸引了,当即拍板要开发鹿鸣村,将其建成美丽乡村,并承诺将这项目交由徐松和史红霞夫妇来开发经营,政府拨上千万的扶持金做支持。

这么一来,徐松的“狗耳”竟奇迹般变正常了。现在,他整天屁颠屁颠地,在鹿鸣村里上蹿下跳地监督工程进度呢。天镇说。

天镇的话说得我彻底蒙住了。徐松的“狗耳”果真就这么轻易的好啦?还是徐松的耳朵根本没成为“狗耳”,这事完全是史红霞杜撰的?

责任编辑 石彦伟