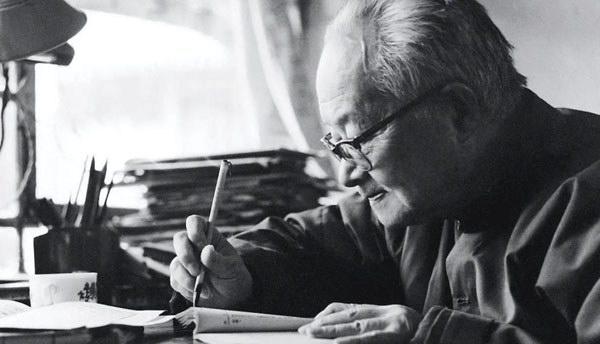

沈从文逝世三十周年之际,万卷出版社拟印行沈从文几个创作领域的精品,堪称沈从文爱好者的福音。几部作品囊括了沈从文最好的小说、散文与别具一格的自传,加上沈从文的文物研究,呈现出的是沈从文毕生成就的浓缩精华版。

少有的书写神话的作家

沈从文的代表作《边城》的问世,标志着沈从文精心打造的“湘西世界”已上升为一个由高超想象力建构的文学王国,堪与鲁迅笔下的“鲁镇”相提并论,甚至已经成为乡土中国的一个象征。沈从文的高足汪曾祺就认为:

“边城”不只是一个地理概念,意思不是说这是个边地的小城。这同时是一个时间概念、文化概念。“边城”是大城市的对立面。这是“中国另一地方另外一种事情”(《边城题记》)。沈先生从乡下跑到大城市,对上流社会的腐烂生活,对城里人的“庸俗小气自私市侩”深恶痛绝,这引发了他的乡愁,使他对故乡尚未完全被现代物质文明所摧毁的淳朴民风十分怀念。

在汪曾祺看来,“边城”世界在与大城市以及现代物质文明的对峙之中获得了文化和时间意义上的双重自足性。作家林斤澜也曾经这样言说沈从文及其《边城》:“沈从文是个什么样的作家呢?他拜美为生命,供奉人性,追求和谐。他投奔自然,《边城》的翠翠就是水光山色,爷爷纯朴如太古,渡船联系此岸和彼岸,连跟进跟出的黄狗也不另外取名,只叫做狗。”在林斤澜的理解中,边城世界是太古一般充满和谐之美与自然人性的田园世界。

在<边城》蕴含的各种丰富的主题内容之中,有研究者格外看重的正是沈从文所延续的陶渊明奠定的桃花源传统,建构了一个湘西的世外桃源,因此在《边城》中存有中国本土田园牧歌文化最后的背影。刘洪涛在《(边城):牧歌与中国形象》-书中认为,当这个牧歌指向文化隐喻的时候,就诞生了一个诗意的中国形象,“边城”是二十世纪三十年代“中国形象”的一个代表,这个诗意的中国形象有别于五四启蒙主义话语所形塑的“中国”。如果说,鲁迅的《阿Q正传》呈现了国民性需要改造的落后的中国,那么《边城》则传达了一个类似田园牧歌的诗意化的中国形象。

《边城》的基本情节是二男一女的小儿女的爱情框架。掌管码头的团总的两个儿子天保和儺送同时爱上了渡船老人的孙女翠翠,最终兄弟俩却一个身亡,一个出走,老人也在一个暴风雨之夜死去。这是一个具有传奇因素的悲剧故事,但沈从文没有把它单纯地处理成爱情悲剧,除了小儿女的爱情框架之外,使小说的情节容量得以拓展的还有少女和老人的故事以及翠翠的己逝母亲的故事,小说的母题也正是在这几个原型故事中得以延伸,最终容纳了现在和过去、生存和死亡、恒久与变动、天意与人为等诸种命题。此外,小说还精心设计了主要情节发生的时节——端午和中秋,充分营造了具有地域色彩的民俗环境和背景。这一切的构想最终生成了一个完整而自足的湘西世界。

笼罩在整部小说之上的是一种无奈的命运感。小说中的人物都具有淳朴、善良、美好的天性,悲剧的具体的起因似乎是一连串的误解。沈从文没有试图挖掘其深层的原因,他更倾向于把根源归为一种人事无法左右的天意,有古希腊命运悲剧的影子。沈从文也称自己的《边城》是一座希腊小庙,支撑其底蕴的是一种“优美、健康、自然,而又不悖乎人性的人生形式”。而翠翠和爷爷都是这种自然人性的化身,是沈从文塑造的理想人物。在这些理想人物的身上,闪耀着一种神性之光,既体现着人性中庄严、健康、美丽、虔诚的一面,也同时反映了沈从文身上的浪漫主义和古典主义式的情怀。正是在这个意义上,沈从文自称是“最后一个浪漫派”。

沈从文是中国现代小说家中少有的书写神话的作家。而湘西世界在沈从文的笔下也有一种神话的品质。沈从文的现代意识体现在他一方面试图挽留这个神话,另一方面又预见到了湘西无法挽回的历史命运。《边城》结尾作为小城标志的白塔在暴风雨之夜倒掉了,它的倒塌预示了田园牧歌的必然终结,这就是现代神话在本质上的虚构的属性。作家李锐在《另一种纪念》一文中说:这个诗意神话的破灭虽无西方式的强烈的戏剧性,但却有最地道的中国式的地久天长的悲凉,随着新文化运动狂飙突进的喧嚣声的远去,随着众声喧哗的“后殖民”时代的来临,沈从文沉静深远的无言之美正越来越显示出超拔的价值和魅力,正越来越显示出一种难以被淹没被同化的对人类的贡献。

通过自传的写作找到了自己

从一个最初连标点符号都不会用的文学青年,到成长为一个“现代短篇小说之王”,沈从文堪称创造了中国现代文坛的一个“乡下人,”的文学传奇。而沈从文的故乡——偏远的湘西一隅也带给都市读者以一种神秘性。这些因素都使集中书写了沈从文离乡之前人生经历的《从文自传》获得了文坛的瞩目。在《宇宙风》杂志所做的“一九三四年我所爱读的书籍”调查中,著名作家周作人和老舍就都选择了《从文自传》作为自己爱读的书。

《从文自传》的创作意图在沈从文1980年写的“附记”中有明确的追溯:当时我正在青岛大学教散文习作。本人学习用笔还不到十年,手中一枝笔,也只能说正逐渐在成熟中,慢慢脱去矜持、浮夸、生硬、做作,日益接近自然。……当时主观设想,觉得既然是自传,正不妨解除习惯上的一切束缚,试改换一种方法,干脆明朗,就个人记忆到的写下去,既可温习—下个人生命发展过程,也可以让读者明白我是在怎样环境下活过来的一个人。……部分读者可能但觉得“别具一格,离奇有趣”。只有少数相知亲友,才能体会到近于出入地狱的沉重和辛酸。

从这段自述中,研究者捕捉到的是《从文自传》中“自觉的文体意识和生命意识,及二者间的纠缠”,从而使《从文自传》与当时其他作家的自传相区别开来。

从这个意义上说,沈从文是通过《从文自传》的写作找到了自己的。汪曾祺在《水边的抒情诗人》-文中也认为:“这是一本文学自传。它告诉我们一个人是怎样成为作家的,一个作家需要具备哪些素质,接受哪些‘教育。‘教育的意思不是指他在《自传》已提到的《辞源》、迭更斯、《薛氏彝器图录》和索靖的《出师颂》……沈先生是把各种人事、风景,自然界的各种颜色、声音、气味加于他的印象、感觉都算是对自己的教育的。”“这本书实可称为一本‘美的教育。”沈从文是从故乡秀丽的山水、淳朴剽悍的民风中领受到这种“美的教育”的。而沈从文对这种“美的教育”受用终身,也使沈从文的一生堪称是追求美的一生。