摘 要:现代研究中,隐喻突破了仅仅作为修辞的存在方式,成为用一种概念去解释、表达另一种概念的方法,两种概念相关联的基础是客观存在在人的意识范畴的联想。这种联想不仅仅是建立在两个事物类似的物理特性基础之上。本文以2014年中国李克强政府工作报告和美国奥巴马政府工作报告为研究对象,根据Lakoff的概念隐喻理论,研究文本中所使用的隐喻表达,提炼出英汉政治语篇中概念隐喻类型。通过对比英汉政治语篇中的概念隐喻异同,分析研究异同的原因,总结概念隐喻在政治语篇中的功能。

关键词:政治语篇 ?概念隐喻 ?英汉对比

★基金项目:2014年度河南省高等学校人文社会科学研究立项项目“认知及文化视角下英汉政治隐喻对比研究”相关研究成果(2014-GH-710)

一、引言

“隐喻思维方式”由德国哲学家卡西尔提出。其以“部分代替全体”的原则形成了一个具体的概念,被认为是人类最原始、最基本的思维方式。人们运用某方面的知识去理解另一方面的事物,这种方式创造了无数的隐喻。对隐喻这一术语,应从两个方面去理解:一方面它是人们在言语活动中利用语言符号系统中已有的符号去命名属于另一类新概念的方式,是一个过程,是动态的;另一方面,隐喻是二次命名的手段,是静态的。吴国华教授把隐喻的生成过程归结为隐喻化。隐喻化按其实质,是一种用语言反映建立在相似联想基础上心理过程的方式,是一种认知方式。隐喻的产生基于心理联想,即人们通过心理联想过程将其所熟悉事物的特征转移到有待认识和描述的客体之上,从而完成概念上的融合。隐喻化的过程可以由以下几个步骤来完成:第一,人对本体某一特征的认识和反映;第二,人展开联想,寻找一定的喻体,使之与本体形成类比;第三,将喻体的某一特征转移到本体之上;第四,喻体隐喻性转义形成。隐喻化过程是人们在一定具体条件下对客观事物的一种动态的认知过程。这种认知主体从一个熟悉的认知域(始源域)到未知域(目标域)之间的映射(mapping)即隐喻。

二、 隐喻与政治

美国著名学者Lakoff& Johnson认为隐喻不仅仅是一种语言修辞的手段,更是一种思维方式——隐喻概念体系(Metaphorical Concept System),并进而提出隐喻是人类重要的生存方式。Fairclough,G(1992:194)指出:“隐喻建构思维和行动的方式,并且“建构我们知识和信仰的体系。”[1]Jeffery(1996:131)认为:“隐喻为政治难题的解决提供了很好的方法。它们为行动框定了方向,政治家总是希望民众按照这个方向前进。” [2] Mi11er(1993)也有相似论述: “政治事件本身并不能被直接感知,我们需要借助隐喻来界定相关问题。”可见,隐喻在政治语篇中有着举足轻重的作用。[3]在Lakoff的隐喻理论中,有一个重要的概念——概念隐喻。概念域为认知主体对话语分析总结的产物,不以语篇中的具体语言形式出现,而隐喻表达则是概念隐喻在语言中的具体化。

概念隐喻无处不在,在政治语篇中也不例外。Lakoff首先从认知角度分析探讨了政治隐喻,把概念隐喻理论,应用于对政治语篇的分析中。本文以2014年李克强政府工作报告[4]及2014年奥巴马国情咨文演说[5]为研究语料,将概念隐喻理论运用于政治语篇的阐释之中,采用文献研究法、归纳演绎法对所选文本中的出现的政治隐喻进行对比分析。通过对中美政治隐喻存在的不同模式的探究,试图发现其在政治对话中的功能以及其使用过程中所反映出思想意识。

三、 英汉政治语篇中概念隐喻的异同

中美两国有着截然不同的政治体制和社会制度,历史文化背景也不尽相同。尽管如此,通过对所选语料的比对,我们仍发现这两种语言在政治语篇中存在着相似的概念隐喻。在本文的分析过程中,我们把“国家”,“政府”,“公共事务”均定义为广义上的“政治”。“话语”是指具有表意作用的书面语言。政治话语中的概念隐喻,其字面意义虽显而易见,实际上每一个概念隐喻中都蕴含着复杂的映射结构。下面我们来探讨中国和美国政治话语中蕴含的概念隐喻情况。

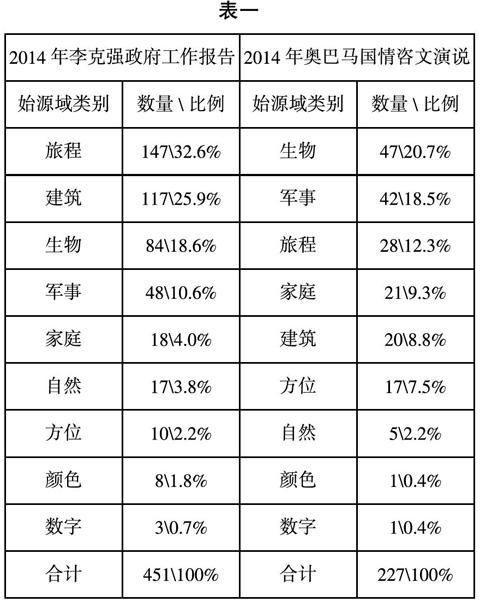

通过对文本的归纳分析,在英汉政治语篇中,存在相似概念隐喻:旅程、军事、建筑、家庭、自然(光、水流)、生物(人类、植物、动物)、方位、数字、颜色,如下表一。

表一

统计结果显示,2014年李克强政府工作报告中所使用的隐喻表达总计有451处,根据不同类别及表意相似性,我们把所统计到的隐喻表达归结为9类概念隐喻,其中“旅程”类概念隐喻的语言表现形式(即隐喻表达)的数量所占比例为最高,占所统计隐喻表达中的32.6%,比数字概念隐喻所占比例高出31.9个百分点。表明党和国家领导人讲话中多使用“旅程”域来解释说明其要表达的议题,同时所关注和要解决的议题是为实现国家、民族或整个世界发展等有目的的活动,这个目标的实现不是一蹴而就的,具有长期性和艰巨性。这也说明我们国家正处于改革发展的攻坚阶段,必然需要一个漫长而艰辛的过程。2014年奥巴马国情咨文演说中出现的隐喻表达总计有227处,使用对汉语政治语篇相似的归类方法,我们得到了与汉语政治语篇相同的9类概念隐喻。其中“生物”类概念隐喻的语言表现形式的数量所占比例为最高,占所统计隐喻表达中的20.7%,比所占比率最低的“数字” 隐喻高出20.3个百分点。“生物”概念隐喻的语言表现形式,在英语政治语篇中所占最高比例,表明了美国的政治话语最高传播者善于使用“生物”域来解释说明其想要表达的议题,进而传递他们所要表示的价值观、政治理念及意识形态。作为发达国家的美国,更多的关注生态建设和人自身的发展。

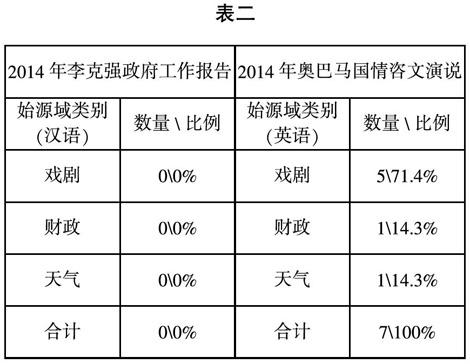

除以上9种英汉政治语篇所共有的概念隐喻,我们还发现5个“戏剧”隐喻表达、1个“财政”隐喻表达和1个“天气”隐喻表达,该3种概念隐喻为奥巴马国情咨文中所独有,如下表二所示。

表二

四、英汉政治语篇中概念隐喻异同的启示

鉴于不同语言中,概念隐喻的相似性,Hawkes(1972:165)的相关研究,给出了三种解释: 第一,这种相似性纯属偶然;第二,一种语言借鉴了另外一种语言的隐喻;第三,两种语言身体隐喻的相似性,追根溯源在于不同文化间存在共通性。[6]笔者认为,第三种解释更具普遍性。英汉政治语篇中概念隐喻的相似性,追根溯源,源自于人类相通的逻辑思维,相似的逻辑表达。政治语篇要表达的是抽象的政治理念,其政治话语的表达具有专业性、针对性。在向社会、向大众传递信息,借鉴运用各种概念隐喻,有益于政治思想表达具体化。从本文对语篇的研究结果可以看出,英汉语篇在9个隐喻认知方面具有相似性。在人类认知过程中,不同民族以自身作为认知、衡量外部世界的尺度。由于人体生理结构及感官上的相似性,这一类型隐喻在英语和汉语政治语篇中是相同的,也证实了人类语言根源于人类的普遍经验和人类相似的生理结构。

本人研究中外政治语篇中的概念隐喻的差异性也很明显。英语属于印欧语系,汉语属于汉藏语系,二者在语言表现形式和语言结构等方面都存在诸多差异。不同的社会、文化背景造就了政治语篇中不同的概念隐喻,帮助大众理解政治概念。语言是窥探文化的一面镜子,根据Lakoff(1993:245)的相关理论,隐喻映射具有认知上的普遍性和文化上的特殊性。[7]NoamiQuinn(1991)认为文化因素在人们认识世界,及其隐喻映射的选择方面起着重要作用。[8]认知语言学家把隐喻的产生看做是人类对事物附加新概念的心理过程,又是人们以身体经验认识世界的认知过程,而这两个过程无不是由生活在客观世界,作为认知主体,受到来自不同文化浸染的人所参与的。进而可以判定,不同民族的文化因素,作为这一过程产生的参与因素,对人们认识世界起着至关重要的作用。就语言活动中隐喻的接受者而言,正是民族文化为其提供语境,使其能够根据文化迅速体会隐喻的真实含义。

五、 结语

本文从认知和文化视角,采用了图表对比分析的方式,对2014年李克强政府工作报告以及2014年奥巴马国情咨文演说进行了对比研究,分析了英汉政治语篇中的概念隐喻确实存在异同,并尝试运用概念隐喻理论对异同原因进行了分析。我们可以预见,在不同文化背景下,政治语篇中运用的概念隐喻差异会一直存在。但同样应该明确,随着经济全球化,世界各国经济文化的交流增多,文化传播的更加广泛,文化交流、融合会更加深入。客观上,各国政治语篇的表达,会在潜移默化中相互影响,使用相似概念隐喻的几率会越来越高。主观上,不同国家的政治语篇,在发扬各国文化特色、社会传统的同时,更多相似概念隐喻的出现,更有利于准确、生动的向国际社会传递国家政治态度以及政治理念。

参考文献

[1] Fairclough, Discourse and Social Press. Cambridge: Polity Press, 1992:194.

[2] Jeffery,M and Albert,N.K. ?Metaphor: ?Implications and Applications. New Jersey: ?Lawrence Erlbaum Associations Publishers 1996:131.

[3] Mi11er, G.A. “Images and Models, Similes and Metaphors”. Metaphor and Thought(C) (2nd edition), Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

[4] http://lianghui.people.com.cn/2014npc/n/2014/0305/c376646-24535026.html.

[5] ?http://www.way2english.com/obama/post/371.html.

[6] ?Hawkes, Terence. Metaphor. London: Methuen, 1972:165.

[7] Lakoff, George.“The Contemporary Theory of Metaphor” [A]. In Ortony Andrew(ed.). Metaphor and Thought[C]. Cambridge: Cambridge University Press, 1993:245.

[8] NoamiQuinn. “The Cultural Basis of Metaphor” [A]. In James W. Fernandez (ed.). BeyondMetaphor: The Theory of Tropes in Anthropology [C].Stanford, CA: Standford ? University Press, 1991.