2014年农历二月初四,是我80岁生日,从前在有关表格的出生年月日一栏中,我都填写这个日期,直到若干年前,有一种表格要求填写阳历日期,按当年正式的折算,则应为3月18日,从此,我改填这个日子,这些年来,也就逐渐习惯于把3月18日视为我的生日了,其实,这个日子与我风马牛不相及,毫无关系。这种错位颇有点像湖南人把他们的桃源县视为陶渊明《桃花源记》中的原址一样,世事的确切程度若此,恐怕不在少数。

我是一个无“生日意识”,更无“生日情结”的人,几乎从没有把自己的生日当一回事,几乎从没有“生日快到了”的意识,更无“该祝一祝、乐一乐”的念头。只记得小的时候,只要当年家境允许,逢上“二月初四”这个日子,母亲总要煮一碗比平日美味一些的面条给我吃,自从离开母亲到北京上学以后,就没有人煮“生日面”给我吃了,虽然身居繁华的首都,经济情况尚属温饱有余,我都从没有享受“happy birthday(生日快乐)+蛋糕”的先例,只是从前几年开始,每逢这个日子,照管我日常生活的小慧、小艾夫妇把我当作“有恩”于他们的一个“非亲人”的长辈向我表些“孝心”,总要给我煮一碗美味的面条吃,还由他们自己掏钱从马克西姆买回几块高级甜点,这对于一对农民工夫妇来说,就要算贵重礼物了,只不过这个日子已经不是原初的“二月初四”,而是正式法定的“3月18日”了。

但这次却完全不同,我竟有了强烈的“生日意识”,早在半年、一年前已经就经常盼望着等待着这个日子的来到,并开始考虑如何过这个日子。毕竟是80岁生日,多想一想也是自然而然的,这特别是与我对自己生命的认知有关。老实说,我对自己生命的预期一直不高,从年轻时起,就从不期望自己长寿,这是与我的身体长期缺乏“饱和的健康状态”有关,虽然我从未有过致命的大病,小病的干扰却几乎连续不断:神经衰弱、高血压、顽固性口腔溃疡、反复发作的牙周炎、扁桃腺炎及痔疮……身体状况很少有“无病无痛”、运转良好、神清气爽的全健康时期,在这种不断有“小毛贼”骚扰的烦恼中,我早年常想我能活到半百就知足了,因此,我得力争朝夕把我想干的事基本干成、做完……活到了50岁,我又想,只要活到70岁,那就很理想了,毕竟人生七十古来稀嘛,没有想到又迈过了这个大坎,直奔80岁了。80岁要算高寿,我从不敢存此奢望,因此,我完全知足感恩,特别是眼见一些同辈人纷纷作古,甚至也有后辈人英年早逝的时候……我不能不庆幸居然闯过了这么多的岁月关卡,现在眼见八十大关日益临近,也就翘首以待了,其急切的心情有如一个长跑者渴望着前方终点那一道冲刺线。

如何过,能吃上一碗“寿面”,能吃上几块马克西姆的高级甜点,都是不在话下的。还有几件事倒是也在向我招手,一件是将要出版的十五卷《柳鸣九文集》,此书早在2013年初,出版合同就已经签好,全部书稿早已交清,出版社也已经正式承诺2014年3月出书,果能如此,这个80岁老翁的生日倒可以过得颇有点内容,颇有点光彩;也许,出版社将举行一次新闻发布会,出版社凡是出版了重头书,总要来这么一手,只要这发布会开得起来,自然就成了“祝寿活动”了。不过,一贯行事低调的老头对此倒有点怯懦,颇有点顾忌,采不采取这个选项?他还举棋不定,甚至兴味不高。

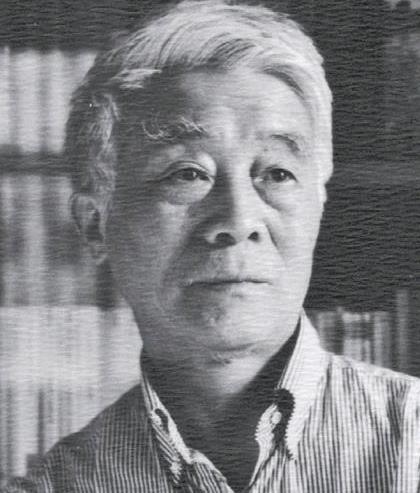

柳鸣九

柳鸣九第二件事是我的《法兰西之韵》一书已被收入“中国社会科学院学部委员专题文集”丛书,届时将要出版。这套丛书是中国社会科学院的重点出版项目,只有学部委员与荣誉学部委员才有资格进入,每人一卷,既是社科院的“院士”所享有的为数极少的一种“福利”待遇,也是在学术上给予“院士”的一种“承认”和殊荣,这个项目早在两三年前就已经启动“开张”。我一贯对本单位的福利待遇和可利用的资源非常迟钝,更不会善加利用,及至身边其他的学部委员已经纷纷出了“专题文集”,并以自己的文集广赠亲友,我便感到了自己几乎又白白丢失了唯一的一项“权益”之可惜,这才动了起来,也编选出一个文集。交卷之日离我80岁生日还有一年多时间,即使按本院惯有的慢悠悠的办事风格,赶在生日之前出版应无问题,我难免就把此事与我的生日如何过联系起来了,这套书出版的质地不错,老友钱中文曾把他出的那卷送给了我,装帧大方,印制良好,不失为馈赠亲友的佳品。到生日那天,请客吃饭或被请吃饭时,赠送每位亲友一册,岂不也是一小小的风雅?

除这两道可预见的“风景线”外,还有一些日常性的“小乐趣”,如只要是有闲暇、松一口气的时候,我喜欢独坐在我陋室中的沙发上,面对着两大书柜或观赏或缅怀或出神或发呆……这已经是我多年来晚年生活中一种顽固的“陋习”和“癖好”。因为那两大书柜琳琅满目、色彩缤纷,装的全是我自己的“劳动成果”:学术专著、批评论集、散文随笔及翻译作品,它们要算已进入耄耋之年的我在世界上留存的最为亲切的“亲人”了。书柜里写作的、翻译的数十种成果已汇集为将出版的文集十五卷,心理上对此再有一番自我陶醉,那就“无异于一元钱支付了两元钱的消费,要算不地道的重复使用”了,但书柜里还另有自己编选、主编的多种丛书、套书、文丛、选本总共有二三百卷之多,也颇有观赏价值呀,毕竟它们之中不少在文化界早已得到了好评和赞语,其中二十卷的《雨果文集》、七十卷的“法国二十世纪文学丛书”、八十卷的“外国文学名家精选书系”、四卷的《加缪全集》、十二卷的“法国现当代文学研究资料丛刊”、七卷的“西方文艺思潮论丛”等,似乎也颇值得老翁回味陶醉一番。何况近几年,在书柜里展出的竟有源源不断的新项目成果:“法国二十世纪文学译丛”二十一卷、《外国文学经典》六十三卷、《世界名著名译文库》六十卷、《世界散文八大家》八卷、“本色文丛”十六卷,一个已退休退隐多年的八十老翁还有如此这般的劳绩,令我自己也有点感到惊奇,可以预见80岁生日来临之际,定有这些项目的新样书源源不断而来,这无异于我所缺失的亲友送来的花束。

二

说实话,我在自鸣得意、浅薄自诩的虚荣心态中度过了生日之前的一年半载,翘首以待,只等收获温馨和祝贺,我觉得这一辈子收获这么一次,尚不为过,毕竟自己还算一个有作为的人,一个待人忠厚善良的人,一个不吝施惠于他人的人,何况,早在两年前就不止一个人对我说过,届时要办点活动表示祝贺……不料,事与愿违,而且一件又一件全部落空了……

首先是《柳鸣九文集》一事“黄”了。从交稿的日期来说,如出版合同上所约定的按期出版时间是太绰绰有余了,但出版社忙于其他显然更有来头也更有“经济效益”的项目,因此,《文集》一延再延,本来早于“那个日子”半年甚至一年出版的预期,就变成了迟于半年甚至一年才能出版了,不仅赶不上“那个日子”,而且能不能赶上“有生之年”的日子,也未可知。到了这个年龄,人有旦夕之祸福,好几年前,我的弟弟一弯腰去系鞋带,就再也没有站起来……是的,这一生能否看到这一生劳绩的这一份总汇,还是个未知数呢。

同样,专题文集《法兰西之韵》的如期出版一事也“黄”掉了,原因也不是时间紧迫来不及,本来时间充足得很,而是因为出版社太慢吞吞了,一延再延。

两个最主要的愿景都已破灭,像样的风光就谈不上了,剩下来可期待的就是亲友的温馨……随着那个日子的来临,远远近近却并无动静……

就“远”而言,同事与朋友皆可理解,大家不知道这个日子,大家都很忙,谁能记得这么一件微不足道的小事?就“近”而言,就超乎我的理解力,且不说应不应该,即使只出于礼貌,也可有一声问候吧;即使完全按照对等原则,等价交换,我在这种事上对人所做过的隆重表示,也该得到哪怕只有千分之一的回应吧……

于是,2014年3月18日这一天,我一个人在家按常规地度过了,既无来客,也无电话,更无花篮花束,不过,仍有小慧、小艾夫妇从马克西姆给我买的几块蛋糕和甜点,还给我下了一碗“长寿面”,另做了几个小慧的拿手好菜,对一个老人有限的胃口来说,所有这些就称得上“丰盛大餐”“祝寿大宴”了,饭桌上大盘小盘足有八大件,桌前只有一个80岁老翁,一边看电视,一边慢慢地食用可口的饭菜。另外,还有一个小小的奢侈,那就是用iPad把独自用餐的情景拍摄下来了,那一时髦的电子用品是一家出版社送给我的礼物。

过得寂清而平静,与往年的3月18日一模一样。

三

如果说我对这一番孤寂毫无感慨,那是假话,这时,我很自然想起了我上个世纪末还在任法国文学研究会会长的时候,曾经举办了一次名为“六长老半世纪译著业绩回顾座谈会”的学术活动,那次活动形式简朴、花钱很少,只有清茶一杯,我自己开始就做了一个敬老尊贤的开会辞,整个活动表述了“叙学界友情,向长者致敬”的用心和诚意,在本学界产生了很好的反应,本学界有一位锐气十足的名士,从来都不参加法国文学研究会的活动,以示自高一等,那次座谈会他也“拨冗光临”了,并也讲了几句令人难忘的话,大意是,今天老一辈还能有后辈为他们的业绩开座谈会进行回顾,将来轮到我辈老了,恐怕就不会有人为我们开座谈会了。他讲此话时正当英壮之年,如此老迈寂寥、顾影自怜的话,显然讲得太早了,但现实社会人情世故变化,却不幸被他言中,果然,如今首先轮到了我,就只能一个人猫在自己的陋室里回顾自己了……

不过,寂寥之中,也有这么一次弥补的温馨:毕竟有老友倪培耕请我吃了一次饭。倪培耕是我在外国文学所的同事,他的研究专业是印度文学,业绩颇丰,他更有一个强项:思维敏捷,理论头脑颇为“灵光”,曾在外文所的《外国文学评论》编辑部发挥了重要的作用。我与他的友谊是来自互相的同情,我对日丹诺夫论断的揭竿而起曾深得他的赞赏和支持,这是我在本单位所得到的为数不多的支持之一,弥足珍贵。而他曾遭遇过本单位外文所极不公正的对待,被一位心胸褊狭的领导出于私怨整得很惨,后来不得不调到汝信所主持的“世界文明史丛书”编委会工作,在新的岗位上,发挥了出色的作用。他在外文所经历那段坎坷时,我实在看不过去,曾挺身而出替他讲过一些公道话,从此,他便对我心存感激之情,经常邀我共同进餐。他知道我这年恰逢80岁生日,早就诚恳表示要为我张罗一次饭局以意思意思,只不过,他并不知道我生日的确切日期,我也不愿由他来掏钱请客为我“祝寿”,彼此都含含糊糊。我们单位几个退休老人大致两三个月都有一次聚餐,这次恰逢倪培耕做东,参加者有罗新璋、谭立德、张晓强等。罗新璋是著名的法国文学翻译家,我的老同学老朋友;谭立德是著名的法国文学翻译家,我的老同事,任法国文学研究会秘书长已多年,在本学界人缘很好,颇有一点侠骨与外交才能,乃女中一杰;张晓强虽属本单位苏俄文学主流派,但无派性,与搞各国文学的人均甚为友好,搞法兰西文学的一些人每次雅聚都少不了他。人就这么几个,地点则就我的方便,选在一家离我住处很近的陕西馆子,这家馆子以各种美味面食闻名,尤以招牌菜葫芦鸡招揽食客,雅俗共赏,我请客吃饭,基本上都选在这里。这一次聚餐,轻松愉快,罗新璋喜欢当摄影师,这次也不例外,他用自备的照相机咔嚓了好些张……虽然这次聚餐离我生日还有一段时间,但我想,在倪培耕的心里大概这也就是他原来所预设的“意思意思”吧;而对我,就这次聚餐的地点、东道主朋友与温馨气氛而言,何尝不就是朋友送给我的一个“生日蛋糕”。

寂寥之中,还有另一次自我慰藉式的弥补。3月18日过去不久,我当然不无遗憾地感到了自己的“80岁生日”似乎太无声无息、冷冷清清了,和我尚有所作为、待人也不失忠厚善良的一生似乎不大相称,自己颇有点“于心不甘”。生平的第一次“生日意识”竟转换成了一个固执的“生日情结”:总得喜庆喜庆一下,至少总得乐呵乐呵一下吧,期待于客观现实已经基本落空,那就自己来创设吧。既然在生活中知根知底而又以诚相待的老同学聚聚总是一快事,那就由我来做东,请老同学一聚,作为自我“意思意思”吧。老同学中已经作古者和音讯渺茫者颇不少,长期以来仍有联系的实在寥寥无几,不外是罗新璋、金志平、丁世忠等几位。罗、金二位是我在外文所多年的同事,要算“熟友”,他们长期都和我有良好的关系。罗新璋早在大学时期就与傅雷通信论译道,后又承继傅译传统并有所发扬,其译笔之精致讲究,当为译林中的首屈一指。在外文所,我搞史论研究,很少弄翻译;他搞翻译,对其他均不感兴趣。本来没有合作的交会点可言,但我在创办“法国现当代文学研究资料丛刊”“法国二十世纪文学丛书”及其他几个大型编书项目时,为了避免让人感到柳某只不过在“单打独斗,寡人一个”的印象,以壮声势,几乎都借用了他的名字,有时是署为双主编之一或副主编,有时则至少署为编委,虽然我从不以实务相烦。他呢,为人厚道,又超脱潇洒成性,大大方方将大名借我署用,确实给我提供了“助力”和“声势”。同样,金志平也是如此,他的翻译成果颇丰,在《世界文学》编辑部先作为编辑辛苦多年,后又任主编,其贡献尤大。我不仅在自己所主编的丛书中不止一次把他拉进编委会,借用他的大名以壮声势,而且在法国文学研究会会长的十年任期中,一直得到他这位秘书长的辅助和合作。丁世忠在外交部供职,早已退休,他是一个语言天才,中、法文修养都很高,笔译和口译水平在国内都数一数二的,而且他的文史知识丰富,理论思维能力很强,原本是大外交家的一棵苗子,但他好像在上层没有什么关系,唯一欣赏重用他的一位高干老上级自己都不止一次“泥菩萨过江”,因此一直没有升上去,甚至可以说很有些失落。我跟他的联系一直未断,但来往较多倒是在他开始失落之后,除经常约请他做些名著翻译工作外,还不时邀他出来聚聚餐。我对他,除敬佩他的才能外,还一直怀有一种特殊的近乎感恩的心意,原因还要追溯到我在北大二三年级的时候,得了严重的神经衰弱,近乎今天所谓精神抑郁症,每天只能入睡一两个小时,眼见就要面临休学的危险,幸得国手聚集的西苑中医研究院的治疗,过了好几个月之后,才“转危为安”。在将近半年之久的那个时段里,我每周必须跑两三趟中医研究院去针灸和取中药,而往返交通都是靠丁世忠借给我用的一辆自行车,这辆自行车简直就救了我学籍的命。我始终不忘丁世忠当年借车给我用的那份友情和慷慨,在这次自我庆祝式的聚餐中,他当然是我所邀请的主要客人。他虽然比我小四五岁,但脑力已经有所衰退,目前出门都要他夫人陪伴,否则就有迷路的危险,他夫人早年也是北大西语系的才女。除这几位同班老同学外,我还请了北大的桂裕芳和王东亮两位先生,桂裕芳是我在北大时的法语启蒙老师,也是一位业绩丰硕的著名翻译家,她待人亲切慈祥,平易近人,是我这一辈人爱戴的一位师长,虽然她年岁并不比我们大多少。王东亮则是响当当的法国巴黎大学文学博士,现在是北大西语系中年有为的骨干教师,曾经与我有过一次业务上的合作。聚餐地点,选在劲松的福华肥牛,这家店的牛肉火锅在北京也算小有名气。相聚甚欢,王东亮君消息灵通,讲了一些报纸上看不到的有意思的社会消息,大家听了都一乐。我得承认,到了老年,我的确养成了一个不能入大雅之堂的癖好,那就是爱听小道消息,觉得听了一乐,有益于健康……

在我的内心里,我这次请这几位师友聚餐,实带有一点答谢的心意,答谢老师同学对我的善意和给过我的帮助。我不可能谢到所有善意帮过我的人,这次就算象征性的“行为”,就算“人生答谢”吧,也许它将成为我“人生谢幕”前的最后一鞠躬,这样也未尝不是自我庆祝的一种方式。有条件表示感谢、表示感恩的人,似乎也不失为一个能心安理得的人,一个有幸的人……

四

不过,说实话,在3月18日及之后的一些日子里,虽然不无失落感,但并不感到空虚,虽然再一次认知了自己晚景的孤寂,但并不感到沮丧和悲愁,毕竟我每天从早到晚,忙忙叨叨,有事可做,有事待做,有事非我来做不可,我那些译书、编书、主持丛书的小业务、小营生,离了我都还不行,离了我至少就会掉链子。我每天的生活都塞得满满的,即使我有顾影自怜的片段心绪,也没有时间去铺陈成为一大片抑郁的精神状态。总之,我沉浸在、淹没在纷至沓来的小业务中,我没有时间去自我凭吊,何况这些业务还不断地带给我一些小愉快:收到琳琅满目的样书时的愉快、收到小稿费时的愉快、用小稿费请客吃饭时的愉快、稿费积蓄惠及他人时那种仁者自得的愉快、因我而获得出版机遇的同行同道向我表示谢意时我所感受助人的愉快……不仅沉浸在充实感之中,生活在小愉快不断的氛围之中,而且经常坐在陋室的沙发上时,还可以沉浸在自己的回顾中,从回顾中获得慰藉感、自得感,甚至陶醉感、自得其乐感。也可以回味过去的挫折、尴尬和伤痛,回顾回顾自己已经走过来、熬过来的历史进程。说来奇怪,凡是熬过去了的,都成了宝贵的回忆,回想起来,竟然都不无愉快。

说到缅怀和回顾,在过去的历史行程中,值得玩味,值得自己感到欣慰、感到自得的东西似乎不少。首先就是写作的、翻译的成果“十五卷”,虽然,它还没有按计划正式见书问世,但毕竟正在排印制作之中,“喷吐欲出”,它无疑要算自己在历史行程中思想的积淀、心血的结晶、爬格子劳动的成果,有了它,自己心里总算有一股底气,有了它,至少可以对自己这样说“我没有虚度一生”。当然,它绝非传世不朽之作,但作为曾在当代文化生活中留下了一定痕迹的“实物”,毕竟还能给我以一定的存在感,围绕着它,也未尝不可做些预期、谋划和盘算……其次,历史行程中可值得回顾的另一大内容,也看得见摸得着,赫然在目展存在我的两个书柜之中,那就是在自己的论著和译著之外我所编选及我主编的二三百册书,其中获了奖、影响深广、口碑甚好的套书还不少,虽然它们只是选家功夫、编家功夫,而非写家功夫、译家功夫,但毕竟反映了我业务工作的广度和规模、学术组织工作的效率、在学界的“领军地位”(如文化出版界所称呼的那样)及在学术文化领域的影响。总而言之,这两书柜劳动成果给我了最大的慰藉和自得感,有它们垫底,我一生中曾经遭受过的挫折、打击、伤害及应由我自己负责的某些尴尬、困顿和失败,似乎就被抚平了,不再带给我痛楚。

实事求是地说,这一年我在生日问题上,在回顾思考自己的问题上,的确费了不少心、动了不少脑子,把年迈有限的一点脑力、精力、思考力都献给了自我,对国家大事、社稷时局、学问文章等正经事都大为忽略,从这个意义上来说,我80岁生日这一年过得相当任性、豪华、奢侈、浪费……