一、“郑声淫”中的“郑声”指什么?

子曰:“放郑声,远佞人。郑声淫,佞人殆。”“恶郑声之乱雅乐也。”“郑声”的所指历来“仁者见仁”,难有确切定论。在众多说法之中,“郑诗说”和“音乐说”两种说法占主流,影响深远。“郑诗说”认为,“郑声”指“郑诗”,即《诗经》中的《郑风》,“不应又于《郑风》外,别求郑声也”。许慎、郑玄、朱熹、王柏、顾炎武等从不同角度论证过这一观点。但这一说法与孔子“《诗》三百,一言以蔽之,曰:‘思无邪’”的原则相矛盾抵触。于是人们又以“美刺”(毛诗、郑玄)、“为戒”(朱熹、王柏)之说来解释这一矛盾:“美刺”将《诗经》中的“淫奔之诗”看作诗人对淫风盛行的社会的尖锐反讽,完全曲解了诗中男女相悦的真情;坚持“为戒”说的朱熹虽尊重文本为“各言其情”,但仍将其视为“劝善惩恶”之作。用“学者诚能深味其言,而审于念虑之间,必使无所思而不出于正”来重新解读“思无邪”,即是把孔子对《诗经》中正平和的评价牵强附会为对读诗人的道德要求,这两种解释终难取信于人。“音乐”之说以戴震、马瑞辰、陈启源的论述为代表。他们认为,孔子“郑声淫”评价的是《郑风》的音乐而非诗词文本。戴震将“卫声”与“郑声”并提,称之为“郑卫之声”或“郑卫之音”,即将孔子的“郑声”和“郑卫之音”等同。这种说法看似回避了“郑声淫”与“思无邪”的矛盾,但也把诗与乐对立起来。《尚书·尧典》说“诗言志,歌咏言,声依咏,律和声”,《礼记·乐记》云“诗言其志也,歌咏其声也,舞动其容也,三者本于心,然后乐器从之,是故情深而文明,气盛而化神,和顺积中而英华发外”,体现的都是“诗乐一致”的原则——诗与乐一体,共同作为政治教化、道德教育的重要手段。而“音乐说”与“诗乐一致”的原则相悖,即是陷入了新的矛盾之中。再者,若《郑风》的音乐被孔子斥为“淫”,又怎会有《墨子·公孟篇》所描述的“儒者诵诗三百,弦诗三百,歌诗三百,舞诗三百”的盛景?因此,将“声乐”和“诗词”孤立起来解释“郑声淫”,从文学理论的角度难以站稳脚跟。

“郑声”究竟指的是什么?它与“郑风”和“郑卫之音”有什么联系和渊源?为解决这一困惑,我们需要明确“郑音”和“郑风”的文化背景和风格特点。

二、“郑音”的文化背景及风格特点

“郑卫之音”是中国古代一个重要的音乐概念,其历史可追溯到春秋时期。“恶紫之夺朱也,恶郑声之乱雅乐也”,最早提出这一概念的孔子仅是将“郑声”作为“雅乐”的对立面,未作详细的论述。孔子之后,儒学家们将“郑声”和“卫声”一概而论,统称为“郑卫之音”。荀子有言:“姚冶之容,郑卫之音使人心淫。”《礼记·乐记》写到“郑声好滥淫志”,《吕氏春秋》记载:“靡曼浩齿,郑卫之音,务以自乐,命曰伐性之斧。”可见,“郑音”“郑声”“郑卫之音”在春秋战国时期就不做特别区分,并且大多数学者将其作为腐化精神思想、破坏社会秩序的“坏音乐”加以批判。与“郑卫之音”几乎同时出现的,还有“新声”这个词,最早见于《国语·晋语八》中的“平公说新声”。《史记·乐书》载:魏文候问于子夏曰:“吾端冕而听古乐则唯恐卧,听郑卫之音则不知倦。敢问古乐之如彼,何也新乐之如此,何也?”在这段文字中,“听郑卫之音则不知倦”与“新乐之如此,何也”前后呼应,“新乐”直接替换了“郑卫之音”,可见两个词属于同一概念的不同称呼。

建立了“新声”/“新乐”和“郑卫之音”概念上的联系,我们可以通过文献资料对“新声”的描述了解“郑卫之音”概念的发展。例如《韩非子·十过》里有记载:“晋平公觞之于施夷之台,酒酣,灵公起,公曰:‘有新声,愿请以示。’平公曰:‘善。’乃召师涓,令坐师旷之旁,援琴鼓之。未终,师旷抚止之,曰:‘此亡国之声,不可遂也。’平公曰:‘此道奚出。’师旷曰:‘此师延之所作,与纣为靡靡之乐也,及武王代纣,师延东走,至于濮水而自投,故闻此声者必于濮水之上,先闻此声者其国必削,不可遂。’”由此可知,“新声”/“新乐”是不为上层贵族所知的“靡靡之乐”“亡国之音”。“郑卫之音”早在战国末期就不再单指某几首歌曲或者某些地方的代表音乐,而是整个民间音乐的统称。两汉以后,儒者所指的“郑卫之音”,含义已非常繁复,大体上可以包罗一切民间音乐或当时统治阶级认为不是真正的“古乐”“雅乐”的音乐,以致某些琴曲和实际运用着的“雅乐”都不免被指责为“郑卫之音”。

“郑卫之音”在历史上受到的负面评价居多,很大程度上是因为所代表的“新声”与西周时期有着严格等级规定、运用于各种祭祀礼仪场合的“雅乐”形成了尖锐对立。对传统礼乐精神的叛逆和等级秩序的冲击是以孔子为代表的儒学家否定、批判“郑卫之音”的主要原因。“雅,楚乌也。一名鸯,一名卑居。秦谓之雅。从隹牙声。”“雅”的本义是乌鸦,假借为“正”并慢慢固定下来。《左传》“季札观周乐”有记载:“为之歌《豳》,曰:‘美哉,荡乎!乐而不淫,其周公之东乎?’为之歌《秦》,曰:‘此之谓夏声。夫能夏则大,大之至也,其周之旧乎’!”季札评论《秦》为“周之旧”,其声为“夏声”。这在概念上同《尚书》反映的周人自称“我有夏”的意识相一致。“夏”“雅”古音相同(都读ga),故可通用。西周(指周王畿,地在今陕西省中部)人所作诗歌,可以称“夏”,也可以称“雅”。季札讲的“夏声”,也自然可作“雅音”讲,“雅音”即周王朝本土语言。作为周室西都的“雅”是天下的标淮,“雅”也就获得了“正”的意义。因此“雅乐”即为“正乐”。周王朝将王畿周围地区的乐歌称为正乐,作为天下音乐的标杆,体现了某种王权意识。雅乐被有意地和等级制度及礼仪规范捆绑在一起,其变化和发展的空间很有限,以至春秋时人已称之为“古乐”。

西周“雅乐”特殊的性质和地位,使它对其他音乐的出现和发展有天然的排斥和压制。统治者为了维护自己统治的绝对权威,在各诸侯国推广雅乐,打压各地方(民族)音乐,前朝的商乐更是他们主要抵制的对象。但“礼不下庶人”,尽管“雅乐”在贵族阶层成为风尚,但对广大的庶民阶层而言,民间音乐才是真正的“潮流”,尤以郑卫两国为甚。郑、卫两地旧为殷商之地,卫在故商的王畿。郑地处济、洛、河、颍之间,是故商的南疆。因此殷商文化的根基在郑卫两国比较牢固,殷商风俗得以在两地延续和继承。这种原始文化的保留和传承,以及祭祀、祓禊等风俗的流行,为地方音乐的产生和发展奠定了文化基础和群众基础。郑、卫两国的音乐取殷商音乐之精华,联系社会生产现实,呈现出自由随性、激情奔放的特点,与“中正平和”的雅乐形成了鲜明的对比。

到了春秋战国时期,政治上礼崩乐坏,王室衰微,各地方势力抬头;经济上,社会经济繁荣,工商业得到飞速发展。地方音乐的发展不再受到政策的压制,冲破了“雅乐”制度的禁锢,形成了一股巨大的“新乐”洪流。“郑卫之音”构成了一种新的社会话语,适应了新的统治阶级的要求。它相对自由、直接地反映生活,其艺术性高于政治性,反映出对传统礼乐精神的叛逆。以郑卫之音为首的“新乐”取代西周雅乐。《汉书·礼乐志》记录当时:“制度遂坏,陵夷而不反。桑间、棋上,郑、卫、宋、赵之声并出。”在这样的背景下兴起的“郑卫之音”,自然为提倡“克己复礼”的儒学家所不齿。

“郑卫之音”迎合的是新兴统治阶层的趣味爱好,贴近的是普罗大众的心理需求,这种“野蛮生长”的状态使其在后期走向侈靡。郑卫之音在内的新乐表演规模之庞大,服饰之华丽,以及与表演配合进行的各项活动之繁复,使音乐的娱乐性沦为享乐性。屈原在《招魂》写道,“二八齐容,起郑舞些”“士女杂坐,乱而不分些”“郑卫妖玩,来杂陈些”。楚国宫廷歌会上穷奢极欲、纵情享乐的状态窥见一斑。这也给后世们留下了华而不实的印象,贴上了“亡国之音”“淫声”的标签。战国末期的荀子认为“姚冶之容,郑卫之音使人心淫”,并非是为维护传统雅乐而对郑卫之音加以训斥,而是出于维护新兴统治阶级的统治、巩固新政权的需要,这对郑卫之音的历史评断形成了新的政治压力和道德压力。

三、“郑风”的文化背景及风格特点

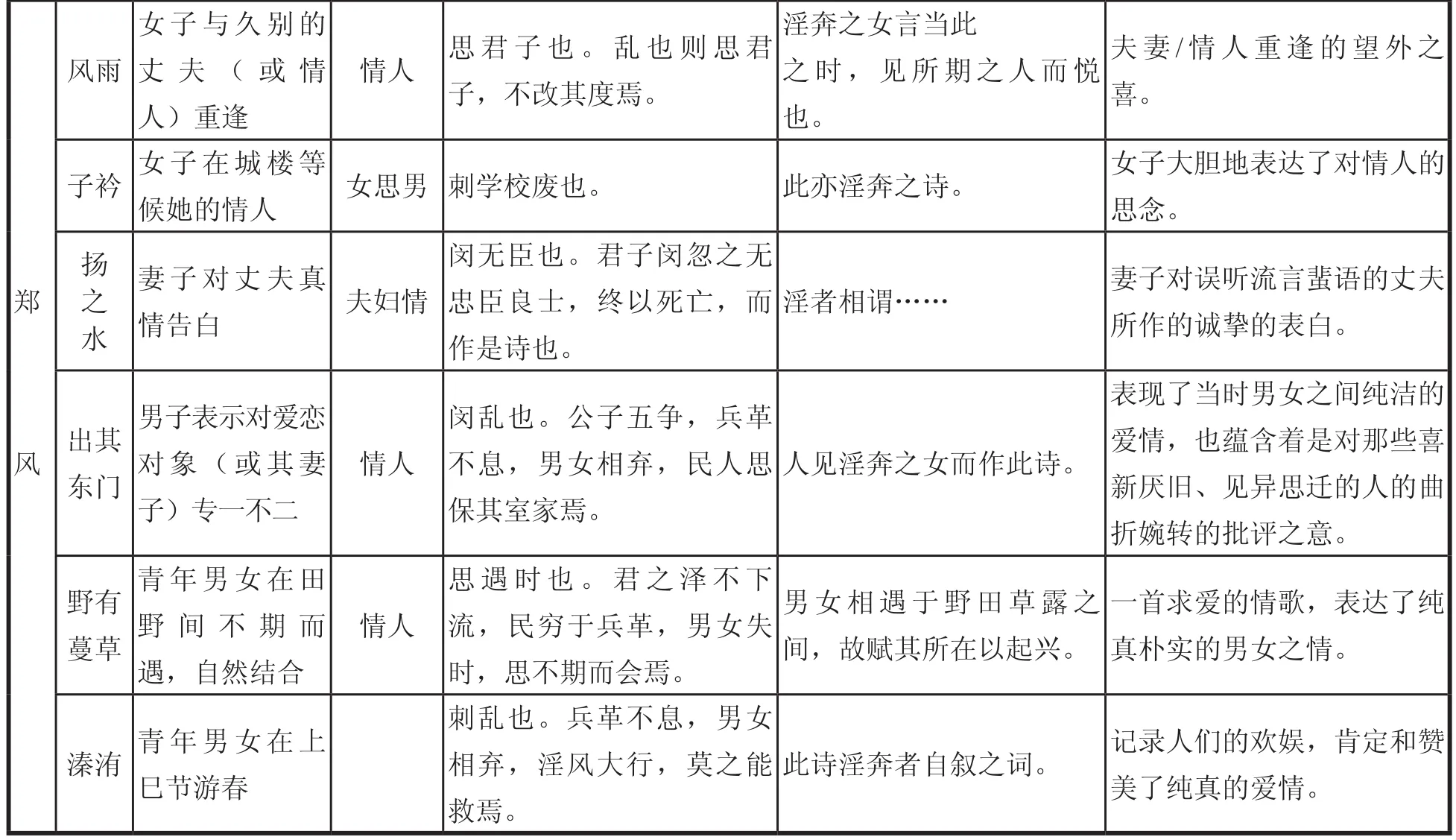

《郑风》是《诗经》十五国风中最有特色的国风之一。以爱情诗为主,21篇诗歌中有四分之三为婚姻爱情诗,历史上关于它的是非好坏争论不休。《毛诗序》中以“美刺之说”解《郑风》,将诗词与时代的社会政治观念联系在一起。朱熹虽感“男女相与咏歌,各言其情者也”,对《郑风》有了颠覆性的解读,对《诗经》“国风”的文学性质有了更清晰的认识,但受时代思想的局限,还是将其解为“淫奔者之辞”。笔者通过表格的形式,将《毛诗序》《诗集传》以及今人对《郑风》21首歌的解读以表格的形式进行对比,以期对《郑风》的文学性质和风格特点有突破性的理解,见表1。

表1

续表

《郑风》21首中,《清人》《羔裘》与社会政治有关,古今皆识,观点基本统一;《缁衣》《大叔于田》两首诗,《诗集传》从《毛诗序》之解,认为描写了当时的政治生活,今人却从爱情婚姻方面做了不一样的解读,在此不做赘述。

“郑诗二十有一,而淫奔之诗已不翅七之五”,《郑风》中被朱熹定为“淫奔之诗”的有17首,朱熹的解读奠定了今人评价这些诗的基调。而在这17首诗中,《将仲子》《叔于田》《遵大路》《有女同车》《山有扶苏》《籜兮》《狡童》《褰裳》《风雨》《子衿》《扬之水》《出其东门》等12首,在《毛诗序》中解作“美刺之说”,认为其与男女之情毫无关系,却被朱熹认为是“男女相悦之词”。《女曰鸡鸣》《丰》《东门之墠》《野有蔓草》《溱洧》等5首,《毛诗序》承认其内容与男女情事有关,但却认定其为“刺乱也”,是对当时礼崩乐坏、淫风盛行的社会的讽刺。而朱熹对其有不同的理解,认为这些是“男女相与咏歌,各言其情”。除此之外,从这些诗的人物关系梳理中我们可以得出,《郑风》中的“淫诗”多借女子口吻,如《子衿》中女主人公大胆表达对情人的思念,放之整个古代文学史中都是极为罕见的,这也体现了《郑风》大胆泼辣、热情奔放、坦然自如的诗风,勿怪朱熹有“郑皆为女惑男之语”“郑人几于荡然无复羞愧悔悟之萌”的评价。

《郑风》的风格特点与其文化背景密切相关。《郑风》与“郑音”几乎产生于同一时期,自然也受到了郑国社会风俗的影响。作为晚兴之国,郑国受封建礼教影响薄弱,风尚习俗基本保留着原始的风貌;商业发达,经济繁荣,观念开通,对歌传情、自由恋爱是当时的社会风尚。在这样的环境下孕育的《郑风》,自然随性奔放、无拘无束。纵然为历代封建卫道夫不齿,却成为《诗经》文学价值最好的体现。

因而,朱熹冒多数经学家之大不韪,从经学走向文学,对“淫诗”的文学性质有相对客观的认识,是非常难能可贵的。今人看“淫奔”,词本身的贬义意味不言而明,那么朱熹口中的“淫奔”二字又该作何解?

所谓“淫奔”,《礼记·内则》有“聘则为妻,奔则为妾”,《中华大字典》释“奔”为:“嫁娶六礼不备曰奔。”可见“奔”是未经正式婚礼的婚媾。从《郑风》中情诗的内容看,大多数属于未婚男女相思、相遇、相悦、相交(包括野合、交媾)。可见,朱熹既已认定《郑风》是民间的男女“自道其情、自叙其事”的作品,那么他针对《郑风》说的“淫”或“淫奔”,是合乎《周礼》“令会男女……奔者不禁”的“淫”与“淫奔”,主要指乐曲比较侈慢,抒情性很强,而不是滥交乱伦的“淫”,更不是“荒淫无道”的“淫”。

然而,对“淫奔”的认识与朱熹理学家的身份存在着不可调和的冲突。对主张“存天理,灭人欲”的朱熹来说,男女之情是首当其冲需要压制的“人欲”。对于这样的矛盾,朱熹试图用“取其善者以为法,存其恶者以为戒”的“为戒说”来解释,却难免逻辑不清、前后矛盾。朱熹站在儒家正统思想的立场来看待“淫诗”问题,没能超过所处时代的道德标准,也是可以理解的。艺术审美与时代社会政治观念联系在一起,古今皆然,朱熹对“淫奔之诗”的解读依然瑕不掩瑜。

四、“郑音”和“郑风”的千年纠葛

“郑音”与《郑风》都在郑俗的深刻影响下产生,但最后的发展轨迹却大相径庭。《郑风》虽诗风随性,大胆奔放,但皆“人心之感物”,符合孔子时代的“无邪”标准,也为后来的学者理解接受。“郑音”发展到后期,丧失了纯净自然的本性,成为新兴统治阶级满足声色享受的工具,被孔子斥为“淫”。因而孔子所指的“郑声淫”,更偏向于后期走向堕落的“郑卫之音”。但千百年来,经学家们都将“郑音”和“郑风”捆绑在一起,以至于人们产生了“‘郑风’淫”的误解。首位明确将“郑声”与《诗经》中的《郑风》相联系,认为“郑声淫”即“郑诗淫”的学者是东汉的许慎。其《五经异义》说道:“郑诗二十一篇,说妇人者十九矣,故郑声淫也。”后儒班固将“郑声淫”中“淫慢”之意释为“淫靡”“淫邪”,他在《汉书·地理志》写到:“郑土狭而险,山居谷汲,男女聚欢会,故其俗淫。”朱熹沿袭了许慎、班固之说,释“郑声”为《郑风》,以“郑声淫”为“郑诗淫”,并对《诗经》国风中的哪些诗篇表现了男女淫奔之事做了具体的划分。朱熹虽然认为“淫诗”所咏皆为男女不正当之事,但仍选择从文本出发,对其中体现的自然的男女之情不做歪曲和过度阐释。

那么后世儒生、经学家们为何要将“郑风”曲解为“淫诗”,将“郑声淫”解释为“郑诗淫”呢?归根结底其实在于他们所处的时代,以当时的道德标准来看,“郑诗”即为“淫诗”。无论是写男女私情的《将仲子》、女子大胆示爱的《子衿》、还是描写青年男女聚会相乐的《溱洧》都为当时的礼教所不容。而至圣先贤孔子绝不可能不辨“贞淫”,也不可能对这些“淫诗”不做删改,那么,“郑声淫”即是对《郑风》的控诉,让“淫诗”有合乎逻辑的发展归宿。

而有关“郑声”“郑音”“郑风”三者的分辨,其意义绝不止于考据核实本身。“郑声淫”从最初对音乐/诗词风格的认知演变为一种道德评价,是由所处时代的价值导向决定的。文化应与社会同型,与社会整体结构的各部分之间协调一致。我们不应用后世的道德标准去考察前人的论述,判断《郑风》的文学价值。立足文本,回归理性,具体问题具体分析,才是我们今天考据论证“郑声淫”“郑卫之音”“郑风”的意义和价值所在。