摘要:Halliday认为,传统的词汇隐喻所关注的是“一个词被用来表达一个迁移了的意义”,而语法隐喻则更多地强调“一个词是怎样使用的”。因此,传统隐喻的实现过程是至下而上的,而语法隐喻则相反,是至上而下的。这一阐述对许多学习者理解语法隐喻的工作机制产生了困惑。笔者认为,语法隐喻和词汇隐喻是指上是强调了我们交际过程的不同侧面。语法隐喻作为特定的隐喻形式,其工作机制应是一个先由上而下对一定意义进行结构选择,然后又由下而上通过一定的结构解码实现其双重语义特征。在第一阶段对不同结构的选择,通过第二阶段对结构的解码使语法隐喻成为可能。

关键词:词汇隐喻 语法隐喻 实现 工作机制

一、前言

自从Halliday于1985年首次提出语法隐喻的概念以来,国内学者对其定义、历史发展、实现手段、篇章隐喻是否存在等作了大量的研究。但是对语法隐喻的本质,即其工作机制的研究却鲜有涉猎。本文中,笔者正是就此进行了探讨,并提出了自己的一些见解。

二、语法隐喻

语法隐喻是Halliday于1985年提出的,他从语言的元功能出发,研究语法结构对语义的体现关系。Halliday区别了两种关系,一种是一致式体现(congruent realization),即语言结构直接反映现实世界的结构;另一种为非一致式体现(incongruent realization),即语言结构不是直接反映现实,而是一种扭曲的关系,这种不一致关系是通过语言形式之间的转化实现的,所以称之为“语法隐喻”。

Halliday语法隐喻的观念显然是源自于他所奉行“自然语法”观,遵循的是“把隐喻看做人们识解世界的方式”的建构主义主张(金,2004)。他认为语言是一个由语义(表意)、词汇语法(措辞)和语音(发声)等三个层次(stratum)组成的系统,它们之间从上往下依次存在着体现关系。在我们体现顶层语义的过程中,我们的表达往往会发生变异,这种现象不仅仅限于词汇层面,而且常常发生在语法层面。而语法隐喻就是“特定语义成分在词汇语法层非一致式的实现”(Halliday, 1985:321),牵涉到“从一个语法域向另一个语法域的转移”(语法域A→语法域B)(范,2001)。例如,动词被用作了名词,问句被用来表达请求、命令等。

三、传统词汇隐喻与Halliday语法隐喻的工作机制

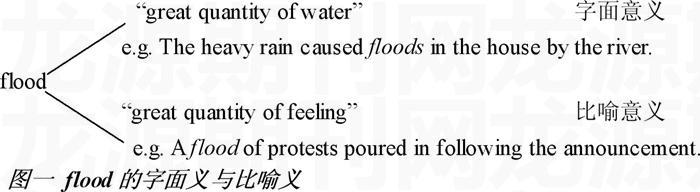

Halliday(2000:341)认为,传统的词汇隐喻 (lexical metaphor)所关注的是“一个词被用来表达一个迁移了的意义”,而语法隐喻则更多地强调“一个词是怎样使用的”。基于此,Halliday指出,词汇隐喻和语法隐喻对隐喻工作机制是不尽相同的,前者是至下而上的,即一个词表达了不同于其字面意义(literal meaning)的含义;而后者是至上而下的,即一个意义面临着不同于其一致式(congruent form)的选择。譬如,flood一词字面意义为great quantity of water,比喻意义为great quantity of feeling,表现于(如图一)。

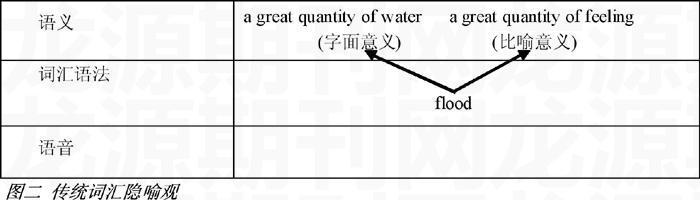

若将词汇和意义分别置入所属的语言层面:语义层和词汇语法层,从传统的词汇隐喻的观点出发,我们不难发现flood一词隐喻意义的实现的确是一个至下而上的过程:

而在Halliday看来,我们在反映世界的过程中,对同一意义可以选择不同的表达,根据(图二所示),我们知道有很多人在抗议,对这一意义的不同表达方式的选择就形成了隐喻,这一过程的实现是至上而下的:

语法隐喻关注的是我们如何使用语法结构来构建我们所要表达的意义,即我们采用何种方式将特定的意义编码,这一编码过程(如图三所示)是至上而下的。如此看来,语法隐喻与传统的词汇隐喻的工作机制似乎形成了对立。

四 语法隐喻的工作机制

其实,单纯地将传统的词汇隐喻和语法隐喻理解为截然对立的现象是片面的,两者是有着相似的认知基础,只不过强调了认知的不同侧面。

1.语法隐喻的认知基础

无论是词汇隐喻,还是语法隐喻,它们都有着特定的认知基础,符合人们的既定的认知模式。词汇隐喻在认知语言学上通常理解为意义范畴的跨越,或认知范畴的跨越,是范畴间意义的投射。其实,语法隐喻也可以理解为一种范畴跨越。不同的是,这个跨越是结构范畴的跨越,如从从某种过程到其它过程、从某种词类到其他词类的跨越,主要体现为语法域之间的投射。在语法隐喻跨范畴的说法上,产生了所要传达意义的一致式和隐喻式,更确切地说,产生了所要传达的意义的更接近一致式和更接近隐喻式的两种表达式。所以,我们可以说,语法隐喻也是人们认知的产物。

2. 语法隐喻的工作机制

语法隐喻与词汇隐喻有着相似的认知基础,两者的认知过程其实也遵循隐喻一般工作机制。

人们对语言的认知是在交往过程中不断积累深化的,而语言交际的过程是一个不断编码(encoding)和解码(decoding)的过程:我们首先在脑海里形成某种想法;然后利用一定的词汇语法知识,结合特定的语境将之编码,再通过语言或书面的形式表达出来;然后,接受者对自己所获得词汇语法结构进行分析剖解,从而获得所传递信息的意义。结合语言的三层面, 我们发现编码的过程是至上而下的,而解码的过程则是至下而上的。这一过程可以例示(如图四)

我们应该注意到,在实际交际过程中,我们可以根据具体情况对同一意义进行不同的编码,而不同的编码一经解码,就会传达出不尽相同的含义,有时就产生我们所谓的比喻义。再譬如对flood一词的使用和分析,当我们要想表达“许多人在抗议”这一意义时,可以将其编码成“a large number of protests”,也可以说成“a flood of protests”。一旦我们选择了后者并传递给接受者,经过其思考与分析后,发现flood在这里除了传达了本义“大量的水”这一意义外,还产生了“许多人”这一比喻义。这一过程可以再现于(如图五所示)。

由此可见,隐喻的实现不仅仅局限于编码和解码的任一阶段,而是两者的共同作用才使隐喻的意义真正得以实现。在编码阶段,我们可以选择一致式或隐喻式来表达某一意义;如果选择了一致式,对其解码就获得了意义的回归;反之,若是隐喻式,对其解码则不但获得了其字面意义,而且还获得了其隐喻意义,这一隐喻义使信息发出者的真实意义得以回归。

那么,为什么Halliday强调语法隐喻的实现过程是至上而下的,而词汇隐喻是至下而上的呢?通过图四和图五的分析,我们不难发现语法隐喻和传统隐喻强调了交际过程的不同侧面:前者主要是在编码过程中发生的,即对特定意义进行不同的结构选择,很显然这是从讲话者的角度来考虑的,关注的是如何用语言反映周围的世界;而后者则更关注隐喻义的传达,即经过解码发现意义的变异,因而主要是从受话者角度出发的,关注的是语言使用的变异。

但是,我们就此认为语法隐喻和词汇隐喻的工作机制是截然对立的显然有失偏颇。构建意义和结构识解应该是同一过程的两个方面,两者是相辅相成、互为依赖的。人类认识世界、构建经验的目的是为了让我们更好地认识世界、了解世界;而要认识世界、了解世界必然离不开如何去表达我们的思想。基于此,我们就不难得到一幅完整的语法隐喻工作机制流程(图六所示)。

这显然符合Halliday(1994 : 342)所说的语法隐喻本身就是一种有意义的选择, 所选择的隐喻表达形式进一步增加了语义特征。

五 语法隐喻的工作机制与语言的元功能

Halliday(1985,2000)认为语言作为人类交际的工具,具有一定的功能,可概括为概念功能(ideational function)、人际功能(interpersonal function)和篇章功能(textual function)。这些功能在实现的过程中会出现意义的变迁,从而相应地形成了概念隐喻、人际隐喻以及篇章隐喻。

1.概念隐喻的工作机制

语言的概念功能是指语言对人们在现实世界(包括内心世界)中的各种经历的表达。换言之,就是反映客观和主观世界所发生的事——过程(process)、所牵涉的人和物——参与者(participant)以及与之有关的时间、地点等因素——环境(circumstance)。(胡壮麟,1997:71)一致式情况下,过程的编码主要通过动词或动词短语来实现,参与者通过名词或名词性短语来实现,而环境则通过副词或副词性短语实现。然而,这一一致式有时会被打破,我们时常碰到过程通过名词或副词性短语来实现,参与者通过动词或副词性短语来实现,而环境也可通过动词或名词性短语来实现。(如表一所示)

譬如,a, They danced in Hungarian style.

b, They did a Hungarian dance.

在b句中,“跳舞”这一“过程”是通过名词短语(did)a dance来实现的,而在其一致式a句中,“过程”则是由动词短语danced来实现的。这种名词化(nominalization)手段是概念隐喻的一个重要形式,它使得我们在表达“过程”这一概念的时候,除了选择一致式词类动词之外,还能够选择名词等其他词类来实现。然而,一旦选择了其他词类,如名词,那么经解码输出后,这一名词除了具有其作为“参与者”的一致式含义外,还获得了投射过来的“过程”的隐喻意义。所以我们可以将上例中的概念隐喻的工作机制例示(如图七所示)。

2.人际隐喻的工作机制

人际功能是指语言还具有表达讲话者的身份、地位、态度、动机和他对事物的推断等功能。通过这一功能,讲话者使自己参与到某一情景语境中,来表达他的态度和推断,并试图影响别人的态度和行为。通常情况下,人际功能的实现是通过一定的情态词汇(如:can, may, must, probably, likely)来表达经常性、可能性或意图性,或用特定的语气(如:陈述语气、疑问语气、祈使语气)来陈述、提问和命令。但有时我们会用非情态词汇来实现人际功能,或用一语气来实现另一语气所表达的交际功能。如:

a, Close the window, please.

b, Would you please close the window?

b句是一个问句,似乎是在试图询问以获取信息,但实际上这句话传达更多的是一种请求,即希望对方能为自己关上窗户。这样,疑问语气就被用来表达了祈使语气,从而实现了语气的隐喻。这说明我们在发出请求时,可以选择作为一致式结构的祈使语气,也可以选择其他语气来达到自己的目的。b句中选择了疑问语气,因为说话者也许觉得这更客气、委婉,更能达成自己的目的;但是一旦选择了非一致式的疑问语气,经解码后,它首先传递了其一致式意义,同时还传达了请求这一隐喻意义。我们可以将这一过程例示(如图8所示)。

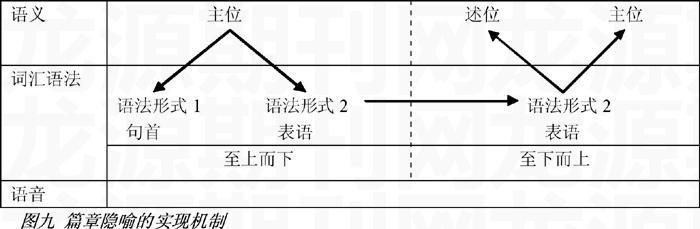

3.篇章隐喻的工作机制

不论是概念功能,还是人际功能,最终都要经由语言表达出来,这就是语言的篇章功能。通过它,我们可以将自己的所思所想、所见所闻借助于语言实体层的音和词表达出来。英文中一个典型的一致式篇章结构为“主位(Theme)+述位(Rheme)”。主位往往是指出现在句首位置的成分,但如果我们在对主位进行结构选择时,没有将其放在句首的位置,而是放到表语等其他位置,那么这种非一致式的结构选择一经输出解码,就产生了篇章隐喻。例如: a, Tom should be responsible for the mistake.

b, Its Tom who should be responsible for the mistake.

a句作为一致式,Tom在句首充当主位,而在b句中,Tom却处于表语的位置。结构位置变了,其句法功能却未发生变化,从而实现了隐喻。篇章隐喻这一工作机制可以例示(如图九所示)。

五、结语

总之,语法隐喻作为特定的隐喻形式,其工作机制应当遵循隐喻的一般规律,即隐喻义的实现首先经历的是一个至上而下的语义结构编码过程,而且这一编码往往是非一致式的;然后我们再对这一结构进行解码,实现至下而上的语义输出,从而使隐喻义最终得到实现。Halliday笔下的概念隐喻、人际隐喻和篇章隐喻的实现无不是这一工作机制的再现。

参考文献:

[1] Halliday, M.A.K. An introduction to functional grammar[M]. Maryland: Edward Arnold, 1985

[2] Halliday, M.A.K. An introduction to functional grammar[M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2000

[3] Martin James R. English Text, System and Structure[M]. Philadelphia/Amsterdam: John Benjimins, 1992

[4] Thompson Groff. Introducing functional grammar[M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2000

[5] 范文芳. 语法隐喻理论研究[M]. 北京: 外语教学与研究, 2001

[6] 范文芳. 名词化隐喻的语篇衔接功能[J]. 外语研究, 1999 (1): 9-12

[7] 胡壮麟. 认知隐喻学[M]. 北京大学出版社, 2004

[8] 胡壮麟, 朱永生等. 系统功能语言学概论[M]. 北京大学出版社, 2005

[9] 胡壮麟. 评语法隐喻的韩礼德模式[J]. 外语教学与研究. 2000(2): 88-94

[10] 金娜娜, 陈自力. 语法隐喻的认知效果[J]. 外语教学与研究. 2004(1): 25-30

[11] 束定芳. 隐喻学[M]. 上海外语教育出版社, 2000

[12] 束定芳. 论隐喻的理解过程及特点[J]. 外语教学与研究. 2000 (4): 253-260

[13] 严世清. 语法隐喻理论的发展及其理论意义[J]. 外国语. 2003(3): 51-57

[14] 赵艳芳. 认知语言学概论[M]. 上海: 上海外语教育出版社, 2001

[15] 朱永生, 严世清. 语法隐喻理论的理据和贡献[J]. 外语教学与研究. 2000(2): 95-102

(缪海涛,男,1971.5,扬州大学外国语学院,讲师,上海外国语大学博士在读,研究方向:功能语言学,应用语言学)