陈云昭:最近手头在读什么书?

张怡微:都是些备课的书,我这学期刚开始上课,有些手忙脚乱,几乎没有依照爱好看书的时间了。刚看完的和写作教学有关的书,有王安忆的《小说与我》、《小说家的第十四堂课》、托马斯·福斯特的《如何阅读一本小说》、郑明娳的《现代散文理论垫脚石》等等。

陈云昭:教创意写作的老师好像都很注重学生的阅读,你会对你学生的阅读提出什么样的要求?

张怡微:按照每周的课纲,会安排阅读课。我希望它们能概括基本的故事,无论是戏剧、小说还是散文、论文,概括是基本的能力。不是想当然谁都可以有,还是要多练习。课堂上我试过让她们讲《长生殿》、《桃花扇》、《雷雨》,如果这节课讲得不好,就准备一下下节课重新讲。

陈云昭:会给他们开出什么样的书单?张怡微:我没有书单,是每节课讲到的书,他們有兴趣看就去看一下,没有兴趣也不勉强。本科生的课程我会列一些具体的书名,让他们在精读《长恨歌》的时候,看看博伊姆的《怀旧的未来》,在看《棋王》的时候看看纳博科夫的《防守》之类的。硕士班主要靠多写。

陈云昭:作为一个写作者进入阅读的视角跟纯粹作为一个读者阅读的视角会有什么不同?

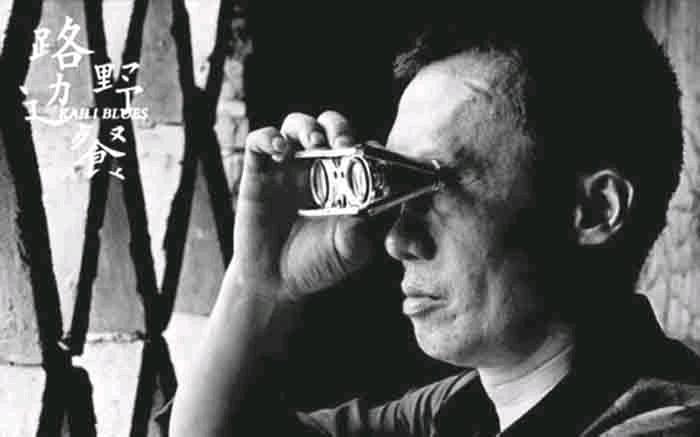

张怡微:都是历史的后见之明。我并不是按照我现在自己设计的这个教程来学习写作的。这只是一个回溯、试验。比方谈如何处理时间,我找了毕赣的《路边野餐》,我自己做了8000多字的笔记,细数电影中出现的时间符号,比如手表,比如李泰祥的歌、伍佰的歌……这些歌都有创作时间,所以电影中的叙述时间肯定晚于这些物质符号。我想告诉他们,同龄的艺术家怎么植入这种符号在自己的作品里。但如果我是读者、观众,我完全不关心这些事。

陈云昭:你比较欣赏哪一类的读物?你好像提到过你喜欢韦尔蒂和威廉·特雷弗,能具体说说喜欢这两位作品的哪个特质吗?

张怡微:每个阶段都不一样。我在本科生和硕士生的课上都安排了阅读特雷弗的《友谊》,一方面是和王安忆的散文《今夜星光灿烂》对照男性和女性看待女性友谊的方式,一方面是展现男性处理友谊和女性处理友谊的看法,这里面当然有观念先行的部分,有偏见,但也有如何看待“情”的问题,这些都会成为预设的创作立场,即使未必在创作内容上体现出来。

陈云昭:会特别关注一些女性作家的作品吗?

张怡微:不会。我的专业是明清小说,女作家很少。当代作家,上课以前,都是当闲书看。女性作家看过不少,但都不是特意去看。

陈云昭:有特别不喜欢的某些成名作家吗?

张怡微:不对口味的很多很多。看不进的更多。

陈云昭:你说你的写作素材中有很多是来自阅读。

你在创作中会怎么处理这些“二手经验”?

张怡微:阅读没有限制,如果不是做研究,完全可以参考大量文化研究、社会科学研究的初步成果,来看待所谓日常生活中的经验。冯梦龙怎么处理商业和人情的关系,《金瓶梅》怎么处理钱的问题,《红楼梦》怎么处理“礼”的问题,不是说怎么处理“二手经验”,而是说,如果没有工具,就只看到故事而已,肯定是不够的。

陈云昭:有人说过你的作品太过“女性视角”了吗?你怎么看写作过程中的“性别意识”?

张怡微:我的确对男性视角没有兴趣。有无数男作家可以做。我觉得写作过程中的“性别意识”本身是优劣同体,和选择第一人称会遭遇的限制和便利没有什么本质的差别。

陈云昭:你作品的书名似乎都很“美”,你起书名好像都很用力。这是一个市场意识,还是纯粹的一个文学的考虑?

张怡微:用力是你的观感。我都是随便找的题目。当然你可以不相信,觉得我苦心孤诣去找一个题目,为了迎合市场。事实上我没有时间和精力。我事情太多了。非常繁重。

陈云昭:在你看来一个成熟小说要具备哪些特质?

张怡微:持有一种情绪稳定的偏见。

陈云昭:你提到过你对汉语本身的兴趣。这个兴趣主要在哪些方面?

张怡微:一方面是方言的启迪,另一方面是语言作为物质形态的变迁。现代诗是比较小的支脉,能引发人对于语词本身的想象力,或者语词本身就可以成为故事。语词成为意象很不稀奇,实际上有些语词本身就是有虚构潜能的。这是一个新的世界,有兴趣的人会乐此不疲,没兴趣的人觉得这没有意义。我们的汉语在不同的地域、经历过不同的历史变迁,是很复杂也很多层次的。譬如马华文学中的汉语,不是官方语言,不能考公务员也不能考大学,是闲置的、没有功利性的语言,拿来做小说,和我们这种当流通币一般使用汉语的人,还是不一样的。

陈云昭:前几天我看了一个电影《杰出公民》:一个诺贝尔文学奖获得者回到阔别40年的故乡的故事;在故乡的一个讲座中,一个人向这位作家提问:你为什么不写美好的故事?这个作家放弃回答这个问题;这样的情况似乎很多严肃作家、电影导演、诗人都碰到过;你怎么看这个问题?为什么大众不能容忍一个创作者的绝对自由?

张怡微:我不知道。我觉得我没有能力驾驭真正的不幸,所以我写的故事都挺美好的。

陈云昭:给我们杂志的读者推荐几本书吧。

张怡微:高友工《唐诗三论:诗歌的结构主义批评》;袁哲生《寂寞的游戏》;宫本辉《泥河》。endprint