避难“小皋埠”

光绪十九年(1893)十月,鲁迅的弟弟,9岁的周作人正坐在厅房里与凤升叔一起读“四书五经”,塾师是义房广蕃公公的儿子伯文叔,一个没考上秀才的先生。伯文叔对学生并不严厉,早晚到厅房来一次,其余的时间都任由孩子们在厅堂里读书或玩耍。

突然有一天,绍兴府城的周家老台门外,传来一阵异乎寻常的喧闹声。少年周作人与伯文叔闻声赶出去,只见两个衙门差役高嚷着:“捉拿犯官周福清……”边嚷嚷边径直闯了进来。

这突如其来的变故,让周家上下震惊不已。年幼的周作人,睁着惊恐的眼睛,怎么也弄不明白是怎么回事?他只是从大人的惊慌的脸色中,隐约感到事态的严重性。但不等他弄清缘由,当天晚上,就和大哥鲁迅一起被送到皇甫庄外婆家。

后来,周作人在《鲁迅的青年时代·避难》一文中,回忆写道:“鲁迅被寄在大舅父处,我寄在小舅父那边……我因为年纪小,不曾感觉着什么,鲁迅则不免很受到些激刺,据他后来说,曾在那里被人称作‘讨饭,即是说乞丐……这个刺激的影响很不轻。”

在周作人的记忆里,皇甫庄的外婆家只有半所房屋,房屋主是有名的《越谚》的作者范啸风,即范寅。外婆和大舅一家以及小舅一家住在一起,因为没有地方歇宿,只好让周作人与小舅父的老仆妇“唐妈妈”挤在一处。这是在一间阁楼,放着一张大眠床,此外有一个朱红漆的皮制方枕头,最特别的是上边镂空有一个窟窿,可以安放一只耳朵进去,当时周作人觉得很有趣味,这事始终记得。其他的一切,“浑浑噩噩的”,什么都记不清了。

这年年底,鲁迅兄弟俩又随大舅父鲁怡堂一家,迁居小皋埠的“当”台门。直到很久以后,周作人才弄明白,祖父犯的是科场代人行贿罪,这在当时是司空见惯的,但一经败露,必严究。而把他们兄弟俩送到舅舅家,也就是为了“避难”。

这是周氏家族由鼎盛走向沒落的转折点。对于已经13岁,并且是周家长子长孙的鲁迅来说,祖父的被捕,以及随后的避难生活,是他睁开了眼,清醒认识社会与人生本来面目的开端。从此,由于祖父的下狱,加上父亲的病患,颇受社会的奚落和冷遇,让年幼的鲁迅体会到世态炎凉,人情冷暖。

越中名园“娱园”

鲁迅避难的“当”台门,门前曾挂过“文魁”和“孝友文章”的匾额,为沈、秦两家共有,这两家都是绍兴当地的大族,出过三个“举人”。鲁怡堂的亡妻,即鲁迅的舅妈秦氏,就是清朝“举人”秦秋渔的女儿。

秦秋渔,名树銛,前清举人。爱好吟诗作画,擅长画梅花,在绍兴颇有名声。清同治初年,曾与清文史学家李慈铭等人组织了一个诗社,取名“皋社”。社员有陶在铭、陶方琦、马赓良等,“娱园”为其重要活动场所,创办《娱园》诗刊,如今仍留存有《娱园诗存》四卷。

那“娱园”是怎样来的呢?它是因秦秋渔的母亲酷爱花草,堂前、屋后,甚至灶间都种着奇花异草。为了迎合母亲的欢心,秦秋渔于咸丰七年(1857),在屋后置地数亩,造了一座园林,取名“娱萱小圃”,简称“娱园”。

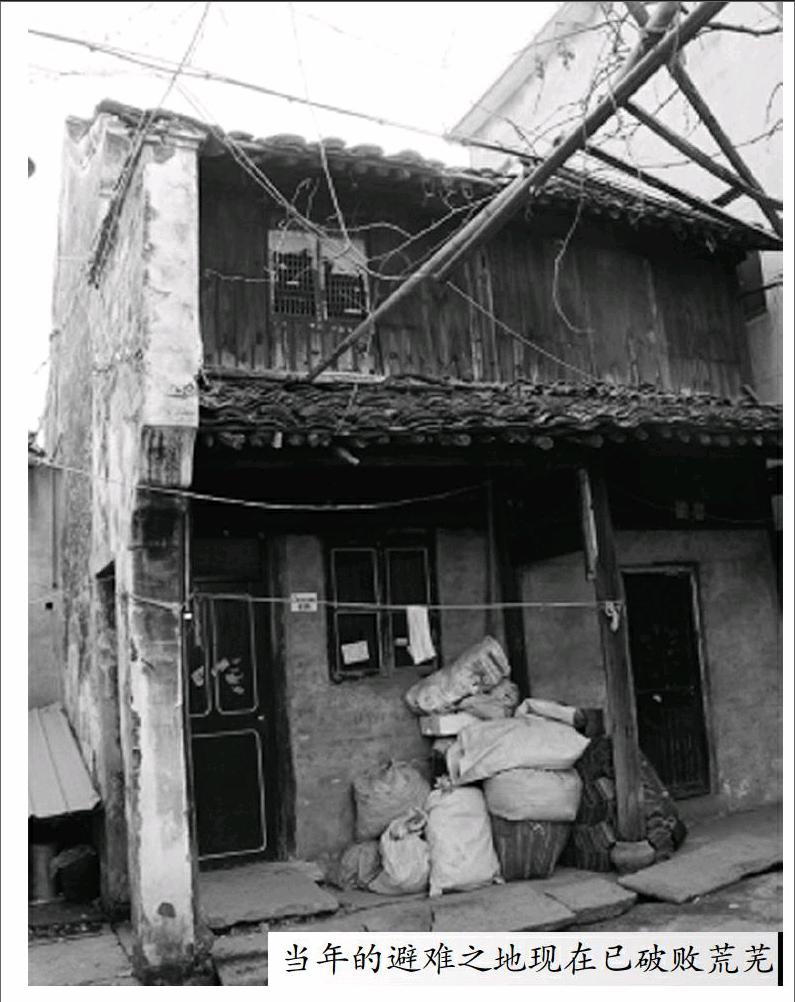

娱园建筑于咸丰丁巳年,在历史上是一个越中名园。根据王眉叔的《娱园记》记载,是“在水石庄,枕碧湖,带平林,广约顷许。曲构云缭,疏筑花幕。竹高出墙,树古当户,离离蔚蔚,号为胜区”。鲁迅与周作人避难于此时,娱园已经荒芜,遍地都长了荒草,不能见当年“秋夜连吟”的景象了。曾名极一时的“微云楼”,看去只是普通的楼房罢了。

另外,院子里挖有一个一丈左右见方的水池,池边一间单面开着门窗的房子,匾额题曰:“潭水山房”,很是阴郁。但在年幼的周作人的印象里,“我们所见只是废墟,但也觉得非常有趣,儿童的感觉原自要比大人新鲜,而且在故乡少有这样游乐之地”。周作人在《雨天的书·娱园》一文这样描述。

初涉“文学人生”

鲁迅兄弟俩到小皋埠“娱园”时,那个前清举人秦秋渔早已过世。“当”台门由其儿子秦少渔当家。秦少渔,小名“友”,孩子们都叫他“友舅舅”。然而,这个“友舅舅”,因抽鸦片烟上瘾,将偌大的家业挥霍殆尽。有时,鲁迅看见帐子内烟灯一闪一闪地发出火光,才知道他醒着,就隔着帐子叫他一声“友舅舅”。

不过,这个秦少渔,秉承了其父诗文爱好,也擅长画梅。爱看小说,书多是一些木刻或石印本,看完后就随便地堆放在楼上的一间小房里,蒙着厚厚一层灰尘。鲁迅兄弟俩常到他的阁楼翻检爱看的小说。秦家的藏书,让幼年鲁迅和周作人大受其益。

在避难中,上不了学。鲁迅先是把这时间用来影写小说书上的“绣像”。“绣像”就是工笔白描的小说人物画像。他用一种半透明的薄纸蒙在书上,一个一个描下来。所描下的《荡寇志》和《西游记》绣像,后来各装订成了一大本。受此兴趣影响,鲁迅日后对版画情有独钟。收集了上千幅中外版画,并与年轻的版画作家来往交好。

后来,鲁迅把描好的画像订成两大本,带回绍兴,以两百文钱卖给了三味书屋的同窗章翔耀。“为要钱用,卖给了一个有钱的同窗了”。《从百草园到三味书屋》有记述。同时,也反映了当时鲁迅家的生活窘境。

直到1894年春夏之交,兄弟俩结束了这段将近一年的乡间避难。但这段“避难”生活,对鲁迅今后的“文学人生”留下了深刻印象。除了感受到世态炎凉外,乡村大自然的景色、与闰土等“野孩子”的生活,以及水乡社戏等民间文艺和绘画,都影响着他以后的生活与性格,日后从事文学,表现农村的贫困,深刻揭发社会矛盾,以及研究汉画、造像,提倡木刻,都与此有关。至于批判的眼光,也在少年开始萌芽。而从家族变故得来的那种公正、刚强、持之以恒的精神,在他后来与逆境时的战斗,成为“硬骨头”不无关系。endprint