——云南刑侦专家王荣生座右铭

一

21世纪雄鸡高唱,珠江源头花树盎然。

火辣辣的骄阳烘烤着大地。云南刑侦专家、高级法医师、曲靖市公安局刑侦支队副支队长王荣生拭了一把下脸上的汗水,弯下腰,用针刀继续提取案发现场的血迹。

云南模具二厂职工骆阳、赵明放和5岁的儿子骆星星一家三口在家中惨遭杀害。罪犯手段残暴,一刀毙命,血液到处喷洒,现场粗暴血腥。王荣生对尸体姿势和损伤情况、血指纹、掌纹、血足迹遗留位置和特征,以及现场物品摆放翻动情况等进行认真细致的勘验。

傍晚时分,在现场案侦分析会上,王荣生指着黑板上的案件草图说:根据现场尸体刀伤、现场足迹和火车票等痕迹物证判断,可以排出之前推测的仇杀、情杀性质……

此时,他的手机第三次响起,他直接掐断铃声后接着说:犯罪嫌疑人应为两名男性青年,两个月前从贵州乘火车到曲靖,7月28日持刀入室抢劫杀人后逃向遵义……

他的手机连续响个不停,他看了一眼,是老家弟弟打来的,他又掐断后继续说:请大家仔细讨论分析后,调整侦查方向,迅速展开追捕……

手机铃声第十二次响起了,他拿起手机边接边走出门去。五分钟后,他脸色阴沉地走进会议室,附在刑侦支队长陈新钢耳边嘀咕了两句。

陈支队长腾地站起身,回头吃惊地看着他,拉着他的手沉重地说:“节哀顺变,注意保重身体,赶快回去吧。”接着,陈局长对旁边做会议记录的侦查员刘强说:“马上把王副支队长送回老家。”

二

阿爹突然去世了!王荣生一路狂奔,赶回曲靖市马龙县旧县镇西冲村老家。

刚到家门口,他看到全族亲朋、全寨老少提着米酒、香蜡钱纸等物品,来到家中为阿爹办理丧事。可平时相知相识的人们却不像以前那样主动上前给他打招呼了,对他的到来熟视无睹,他主动给他们说话,他们也爱理不理的样子,有的从他身边走过时,还不屑一顾地瞟他一眼。

他强忍着眼泪,像走进别人的家一样,小心谨慎地走进自家院子。

屋内,传来一阵阵“叮叮当当”“呯呯嘭嘭”的声响。他知道,按照风俗,家人请来专门的鼓手和芦笙手,一边敲鼓一边吹芦笙,为去世的阿爹做道场。在悲悲切切的哀乐中,亲人们“嘤嘤嗡嗡”的痛哭声,让他撕心裂肺。

披麻戴孝的弟弟看到他,马上从屋子里走出来,在院坝边对他说:“家人都到齐了,我们已经给阿爹洗头、洗身,穿好寿衣装进‘寿木里,请来本民族巫师为阿爹亡灵指路,你就放心吧。”

他边听弟弟说话边向房内张望,他多想上前看看生他养他的阿爹,他多想跪下,大大地为阿爹磕几个响头,多想一边为阿爹烧钱纸,一边给阿爹诉说自己的心里话,那么多年来,自己一直奔忙在外,很少回家看望阿爹,没有尽到自己的孝道。可是啊,他是少数民族,按照本民族族规,他当了法医,就当出了这个家门,此时他什么都不能做,连看都不能看阿爹最后一眼。

他站在院坝边,望着停放阿爹的房间,面前犹如横立了一道铁墙,无法再往前挪动半步,他心如刀绞。

28年前,他从浙江医科大学毕业后,准备回到家乡当一名医生,将本民族祖传秘方与祖国传统医学相结合,力争当一名响当当的一代名医。可当他去曲靖政府部门报到时,组织根据需要分配他到曲靖公安机关当法医。

当法医,意味着就要出案件现场与死人打交道,就要解剖尸体、检验血液。他读高中时,伯伯、叔叔们不止一次地对他说过,要他考上云南大学或者曲靖师范学校,今后当个校长、乡长,最好当个县长,为家族争光。他被浙江医科大学录取后,家里人虽然没有反对,但也没有因此感到特别高兴。族里长老来到家里,当着阿爹阿妈的面,一再对他说:“你是本地本民族第一个大学生,是最优秀的民族青年,学什么都可以,但不能学习翻尸弄骨、沾本族以外的死人黑血等东西,否则,你就不是本家族的人了。”

阿妈想了半天,对他说:“儿子,那你就学习治疗脑痛、心脏痛这些病吧。”

可是学习什么专业,由不得他自己去决定。学校考虑他是云南边疆少数民族地区来的学生,安排他学习临床专业,让他全面学习医学知识,为边疆民族看病就医。但现在让他当法医,那不就是本族长老说的要沾“死人黑血”了吗?这可是大忌啊。

他不愿违背阿爹阿妈的意愿。他的内心很难过,纠结得不知道该怎么办。长老、阿爹阿妈的话语回荡在他耳边的同时,组织部领导的话也回响在他的脑海里。组织部副部长对他说:“你是党员,祖国培养的一名优秀大学生,应该为广大人民群众排忧解难,现在群众的安危需要你、社会治安需要你,公安战线需要你,就应该舍小家顾大家,为各民族群众服务的同时,努力为党和国家贡献自己的青春和力量。”

为革命工作奋斗的激情,点燃了他沸腾的青春热血火焰。他慎重地考虑了两天,在“入职申请表”上签了名字。

他艰难地想了一大堆理由,回去告诉阿爹他分配工作了,在公安局当警察。警察当然很好,穿着公安服装又好看又威风,本家族也很有面子,但阿爹又想,你一个学医的去当警察,当什么警察要医生呢?阿爹去问他在县城工作的表哥,表哥将情况告诉了阿爹。他只得把实情告诉阿爹后,阿爹脸都气绿了,坚决不同意他去当法医。他是山寨里的標杆,是本民族的骄傲,是阿爹阿妈的掌上明珠。阿爹阿妈本来指望着儿子大学毕业后,工作有大成就,光宗耀祖,自己也享享清福,可现在儿子当了法医,什么都落空了,不仅没有了这个儿子,家里人还要遭本族人的嫌弃。

阿爹是老实巴交的山区少数民族农民,循规蹈矩,传统古板,只是一根接着一根地抽土烟,说什么也不同意。阿妈在一旁不停地哀声叹气。

阿爹又点燃一锅烟,一字一句地对他说:“你年纪还小,不知道我们本族的规矩,我们族人非常重视丧葬礼俗,无论是天灾人祸死亡、病死、杀死还是老死,对待的礼数都是不一样的。族规上说不能去当法医,我们本族人绝对不能去为外人翻尸弄骨,那很晦气,本族人怎么也不会同意。”

他说:“阿爹,这是组织安排的,我已经办理入职手续了。”

“组织又怎么样?我是你爹,这件事情你得听我的。”阿爹说:“王家的列祖列宗也不会同意你去干这份工作。”

“我在学校入党的时候宣誓过,要对党忠诚、服从组织安排,这是不能违背的。”

“什么宣誓不宣誓我不管,我只知道我们族规,我晓得虽然你是去为人家做好事,为大家做公平正义的事,但你从事了这份工作,族里人的生老病死就和你没关系了,你能接受吗?”

他沉默不语。

阿爹又说:“手上沾了外人的死血,就不能尽孝了,我和你阿妈百年之后,你连最后一面都不能见,也不能参加丧礼、不能到场送终,不能到坟头烧香祭拜,就连爹妈的坟墓都不能去看,埋在哪里问也不能问,你能接受吗?”

他知道,这将被撕断与阿爹阿妈的最后一点骨肉亲情,不能戴孝、不能送父母最后一程,相当于被逐出家门,连外人也不如了,任何人都经不住如此无情打击,从感情上讲他是怎么也不能接受的。但是,他心里也明白,党和国家培养了他这个少数民族大学生,他面对党旗发过誓,决心把自己的青春年华和知识全部奉献给祖国和人民,为本家族、本村寨服务那是应该的,为广大人民群众服务更是自己的远大理想。当一名好法医一样的救死扶伤,还能代表国家惩治犯罪,为受害人申张正义,维护社会的治安秩序。

忠、孝难以两全。第二天去公安局报到时,他泪流满面地跪在阿爹、阿妈面前,磕了三个头。这三个响头,意味着“提前尽孝,提前送终”,这三个响头啊,就是他脱胎换骨,走上广大民族大家庭的铮铮誓言。

这以后的二十多年间他一直都在担心,而且随着年龄的增长,这种担心越来越紧迫、越来越恐慌,生怕阿爹阿妈的“那一天”会到来。

现在,阿爹已经倒下了,从此就要和自己告别了,永远不再见了,甚至阿爹的坟墓也可能见不到了。而自己就在自家院坝,只几步就到阿爹的面前,他几次试图迈开双脚,上去跪在阿爹面前,像28年前一样深深地磕下几个响头。可是,他不能破坏族规,不能言而无信,不能走近阿爹身边,也不能就地下跪,眼前就有本族长老、前辈,他要尊重自己的父老乡亲,今后的任何时候任何地点也不能为阿爹下跪,甚至朝着阿爹坟墓的方向烧香祭拜都不行!

他尽量控制自己悲痛的心情,尽量不让其他人看到自己流泪,自己种的果子自己咽,自己选择的路自己走,他紧紧地拉着弟弟的手,几次欲言又止。此时此刻,弟弟非常理解大哥的心情,悲伤地说:“大哥,你就放心,我会将阿爹的后事办得好好的。”

他的心在滴血。

他摸了摸身上括包里那把“断刀”,转身走了,头也没敢回啊,背后有几十双威严的眼睛始终在盯着自己。

在返回案件现场的路上,陈支队长电话告诉他:“按照你的侦破思路,杀害模具二厂职工骆阳一家三口的两名犯罪嫌疑人程生和李小二,两个小时前在贵阳双双被擒获,案件成功告破。”

他坐在车子后排座上,双手紧握“断刀”,望着车窗外不断飘过的千里大苗山,半天也說不出话来,任凭苦涩的眼泪“哗哗哗”地往下流淌。

三

像全国一样,云南的刑事侦查技术服务,是结束砸烂公、检、法的那场文化大革命后开始逐渐恢复的。

文化大革命后期,下放农村劳动改造的公安员被陆续召回公安局工作。乡镇(当时称公社)没有派出所,只有县公安局派出的一名公安员。边纵队员、纳西族公安员和平,召回后分配到曲靖市公安机关当法医,后升任刑科所所长。

让后人难以想象,那时的法医对命案中的尸体仅仅能做一般的外表检查,尸体内外局部、系统解剖、法医病理、法医物证、法医毒物分析、实验室检验等等还是一片空白。当时没有堪验设备,没有检验工具,只有一台“海鸥”牌老式照相机。出现场时,和科长、叶副科长带着人去看现场,如有人员死伤,照完相后,就用手摸摸身体,看手脚有无断骨,身上有无伤痕,以此判断是自杀还是他杀。如果案情复杂,就请县医院或者乡卫生院的外科医生去现场“诊断”一下,有时时间紧实在没有办法,就请村里赤脚医生甚至兽医帮忙检查一下,写检验报告时,综合一下情况就行了,至于真实性准确性,靠大家来一起评判,然后交检察院核实,再由法院审理。

和科长是一个很负责任的人,深感没有医学知识和解剖技术的困惑。为了把死因看得更清楚,把案件断得更明白,和科长经常去学校、医院学习医学解剖知识,想着办法用菜刀、匕首、镰刀等划开假体局部,检查伤痕破裂情况,同时在有经验的外科医生指导下,用医用手术刀现场学习解剖尸体。但因没有专业知识,没有专门的器具、解剖台、堪测检验等配套设施,用起来始终不顺手不如意。后来,他委托监狱的战友经过层层审批,请服刑的犯人用汽车弹簧钢片打磨了一把30公分长、10公分宽的解剖刀。因当时不能明说此刀用途,只能说做的是一把杀猪刀。

王荣生来单位工作后,和科长带着他出现场时就用这把杀猪刀勘验、解剖。

他第一次跟随和科长出现场,是一个寒风飕飕的中午。陆良县小白户生产队集体有20只羊,安排一个六十多岁的老者上山放羊,放一天羊记8分工分。这天傍晚,羊回来了,可老者没有回来。生产队长刘涛急忙带着民兵上山去寻找,发现老人已被砍死在大山上。根据现场那把斧头,队长刘涛又带着民兵找到犯罪嫌疑人杜方家里,将其抓获并捆了起来,从杜家里的床下搜出还未洗的血衣。他和和科长赶到现场后,和科长让他看守杜方,叶副科长给杜取证照相。

他发现被五花大梆的杜方眼睛往山上看了一眼,右肩膀动了一下,他当即警觉起来。当他按着杜的手一松开,叶副科长正在按动相机快门时,杜一纵身快速往山上冲,他立即拨腿就追。常年在山上奔跑的杜方,像兔子一般朝山上水库方向飞快逃窜,他迈开在中学时云南中长跑比赛获得冠军的步伐奋力追击。他的身后,科长带人边追边向杜开枪射击,随着身后“砰砰砰”的枪声,子弹从他脚下击起一股股土灰,把他也吓得边跑边跳,左右躲闪。

当他离杜还有5、6米时,杜一侧身跳下山间的大水库。他发挥在浙江上大学时学生游泳比赛夺得第一名的优势,纵身跃下水里追击,可追了五十多米后却不见杜方的踪影。他浮出水面观察,过了半分钟,杜在一百多米远的地方冒出了头,他一个水底捞月奋力追击,钻到杜的身下,伸手一抓,杜一侧身又下了水中,他随即挺身下水,抓住杜的脚往水里拖下几米后,将其举出水面。

他对杜说:“你被子弹打中了,你再跑就死定了。”杜一看水面冒出的红色液体,又看了看自己被打穿了洞的左肋部,当即吓得直往下沉。他将瘫痪的杜方拖上岸,用听诊器检查,杜的心脏跳动完好无大碍。

在赶来的叶科长等人的帮助下,他们将罪犯押到陆良县公安局,又来到山上堪验现场,然后将死者运到刑科进行解剖。

他和和科长穿上白色卫生衣,戴上口罩、手套,来到一张停放死者的陈旧的乒乓球桌前,和科长打开一个绿色帆布包,取出一把镊子、一把钳子,只见亮光一闪,科长取出那把杀猪刀,轻轻地放在桌子上。

他惊讶地看着这把杀猪刀,好奇地问科长:“你用这把刀做什么?”

“解剖尸体呀。”和科长看到他怀疑的眼光,反问道:“不相信吗?”

医学院和医院解剖都用手术刀或者专用解剖刀,用这杀猪刀来做解剖,他当然不相信。叶副科长上前拿起这把刀,左看看右看看,轮起刀刃在他的面前划了一条直线,对他说:“别小看这把刀,十分锋利,翘上刀柄、压下刀尖,轻轻一点,往下一滚,如切豆腐一般快捷,再细、再深的地方也能剖析得清清楚楚,这刀锋、这刀背,无论敲、打、拍、刮、剔、砍,样样都在行。我们和科长像当年举着抗日大刀,带领边纵队员冲锋陷阵一样,在大案现场手握‘杀猪刀不停地挥舞、游走,用起来得心应手,而且只要科长和这把尖刀一出现场,案件很快就会破获了。这把刀开启了新的刑侦技术航程,锻炼了刑警,我们叫它锻刀,后来因此刀断案十拿九稳,我们又叫断刀。”

他拿过“断刀”,仔细端祥着,只见刀口闪亮,刀身青黑,刀尖薄如蝉翼,细如针尖,刀刃有三十度弧度,刀背有半厘米厚,刀背前面有一个小尖角,真像红军砍杀敌人用的大刀缩小版。

和科长看了他一眼,接过“断刀”,在一块黑亮的牛皮上左右两边“唰唰”擦了两下,然后一伸手轻轻地挨在死者的头上,刀像在自行推动一般,“嚓嚓嚓”地将死者头发剃个精光,刀过之处,泛起道道蓝亮游光。接着,科长用刀尖在死者头上轻轻点拔,用刀口滚动,又用刀背轻轻一敲,说:“死者后脑有两道大面积的立式劈伤,一道长十一公分深六公分,一道长八公分深四公分,穿透头骨,砍碎了脑髓;前额伤痕刀口长九公分深五公分。从刀口右斜左歪、上深下浅的痕迹判断,是一名左撇子的壮年男子所为。”

接着,科长右手握刀,弯下腰,刀尖往死者下颚一点,让开血管,切开喉咙,取出叉骨查看,没有发现异常。科长将刀口贴在死者胸膛上,随着一道亮光慢慢往下滚动,打开了胸膛,刀尖避开细微末节检查,两边肋骨完好,再对准下端切开胃部,取出胃内容物检测,没有发现有害毒物性质。

“断刀”犹如科长的一只手指,在科长的手上麻利地伸屈翻飛,收放自如,伤情一处一处地在曝光。科长每解剖检测一处,叶副科长就用相机拍一张照片,他就记录一处,大家配合默契,无一遗漏。特别是和科长那一刀一试,轻便快捷,细微之处,精确检验,直让他这位医科大学的高材生看得眼花缭乱,佩服不已,自愧不如。

斧头、血衣、左撇子,在铁的事实面前,杜方如实交代了作案过程。他平日里游手好闲,干活不出力,干一天劳动生产队只给他记6分工分,而老者放一天羊比他这个壮劳力还要多2分。于是杜想去放羊,老者不给放,生产队也不让杜放,担心羊还没长大,就被杜杀来吃了。因此,杜怀恨在心,想把老者杀死了,自己就可以去接替老者放羊了。那天早上,从小就是左撇子的杜方,提着一把斧头跟随老者上山,在一个山洼里,趁老者不备,上前从其后面砍了两斧头,在老者倒地后,又从前额砍了一斧头,当场将老者砍死。作案后,他把斧头丢弃在现场,下山和大家一起继续干农活去了。

四

从一人、一刀、一球桌开始,云南刑侦技术服务逐渐发展壮大起来。

第三年,和科长退休了。在离开岗位的时候,和科长把他叫到办公室,将法医包拿出来,特意取出那把“断刀”,爱不释手地从刀背摸到刀尖,从刀尖摸到刀口,十分珍惜地对他说:“这刀凝聚了一代曲靖刑侦公安的心血和智慧,我们用它破了很多命案,它的精神你一定要传承下去。”

他犹豫了一下,说:“师傅,这个现在已经不……”

“这把刀也许你今后用不着。”和科长点燃一烟斗草烟,猛吸了一口,喷出一大串烟雾,说:“但小伙子你记着,有些时候工具并不重要,重要的是使用工具的人。”

师傅走了,望着师傅远去的背影,他心里充满内疚。

他将“断刀”取出来,刀面清洁无遐,刀刃锋利,刀柄、长度、重量像量身打造一般十分合适,握在手中,灵光闪现,感觉像有一股强大的力量注入了自己的身体,刀似乎成了自己肢体的一部分,他挥动了几下,用起来十分方便灵活,得心应手。

从此,他精心保护着“断刀”,经常取出来擦拭擦拭,只要一出现场,就将“断刀”带在身边。三十多年来,这把“断刀”一直激励鼓舞着他不停地践行承诺、履行职责,不停地去勘验现场,去完成新的工作任务。

随着时代的发展变化,刑事技术要求越来越高。王荣生边学边干,积极组织购置技术器材,很快组建了法医物证室和法医毒化室,在不断掌握医学、法医物证学理论知识的基础上,积极开拓实践,努力发展检验鉴定工作。为了熟练地掌握人体脉络知识,他跑遍了云南的各大医院,有时他拨拉着几幅“白骨”一站就是一天。他将实验假体头骨、肋骨砸断了又接合起来,接合好了又砸断,不断研究不同状况、不同重力的条件下,各种伤害和案件的发生和现场规律。为了制备抗人血清,他抽取自己的鲜血做实验,时常将双腿扎得满是针眼。一次,为了获取一个凶案的数字证据,他把与受害者年龄相同的六岁女儿锁在零下几度的大冰柜中观察考证,时间长达七分十秒。

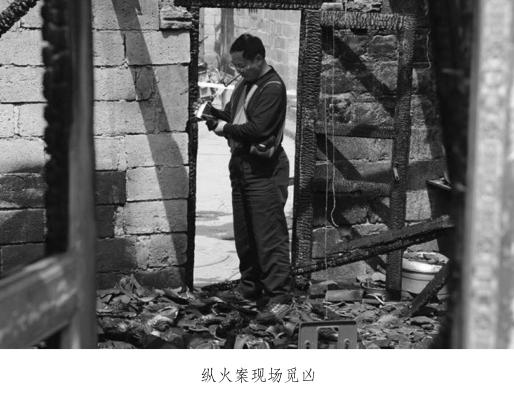

熊熊炉火,百炼成钢。1984年大年初三,消防大队报告,马龙县张屯村一家五口被烧死,请求进行现场鉴定。他和同事赶到现场,四间房子被烧光,全是一片灰烬,五具被烧焦尸体分别倒在房间的床铺位置,已经面目全非,有的只剩下一段卷缩的身子骨头,几乎变成了木炭,无法辩认。

他将断墙残木挪开,和同事李林把尸体一具一具地移出来摆放在平地上。他手拿钳子,仔细地检查每一具遗体的尸表情况。压在大木棒下边的第三号尸体,手脚全被燃成了灰,头和肩骨、肋骨被烧黑,留下的头和身体不足一米,他判断应该是一个大人。他从其头部、胸部检查到左肋部时,发现烧焦的两片肋骨间有一个模糊的变形小洞,像一张被烧焦的嘴巴,艰难地歪斜着唇边,在痛苦地诉说着什么。他上前不停地与“嘴唇”交流着,左右察看,小洞虽然已被烧糊,但怎么也不像是炭火烧穿的迹象。

他灵机一动,从老法医传下的帆布包里取出那把“断刀”,小心地插进口子里比对,发现洞型和规律很像刀的痕迹。他反复堪验,判定这就是尖刀从上斜面杀入所致的刀口。接着,他在解剖过程中,将五具尸体的气管切开,经检验里面干净无灰。

在紧急案件侦破会上,他说:“一个正常活着的人,当发生火灾的时候一定会想办法逃生,而这五具尸体都是躺在床铺的位置,没有任何挣扎迹象,尸体的气管和肺部也没有粉尘以及烟雾熏黑迹象,这说明死者是在已经停止呼吸的情况下被焚烧的。”

陈局长说:“虽然在农村大家晚上睡得比较早,但也不致于八点左右就全家人都睡着了。”

“即使睡着了也会被浓烟呛醒,或者被高温烤醒。”李林说。

他说:“所以,这些死者在被火烧之前就已经失去行动能力了。”

“这是一起恐怖的灭门杀人焚尸案。”陈局长肯定地说。

案情重大。他和侦查员们住守在现场,连续工作了三天三夜,将现场所有的地方反复查找了几遍,将地上村民们浇水救火泼湿的几吨炭灰、焦土都用筛子筛了几遍,连三颗缝衣针都找出来了,始终没有发现刀具和作案工具。侦查员们分成几组进村走访,也没有找到什么有价值的线索。

天黑了下来,同事们无精打采地在现场旁一边烧洋芋吃,一边讨论分析。他满身灰尘,擦了一把脸上的黑灰,手握“断刀”苦苦思考。

晚上八点,专案组请村里的电工李书来现场接电线,准备多安两颗电灯,以便他们夜间照明继续查找线索。

李书站在一条木凳上,将白色铁皮手电筒咬在嘴里,照着双手接电线。“啪嗒”一声,木凳的一只脚断了,李书摔倒在地上。王荣生急忙抬来一条木凳,让李书站上去接电线,他用“断刀”柄撑在凳子上帮忙掌扶木凳。无意间,他感觉“断刀”在微微抖动,他一察看,电工李书的裤脚边在抖动,双脚在发抖,接电线的双手也在抖,几次都将电线接反了,他顿生疑惑。当晚九点,他带着一名侦查员来到李书家,因为李书爱人姓王,他说来看看王大姐,感谢李书帮忙接电线。王大姐很高兴,忙着烧洋芋给他们吃,他边聊天边暗中观察李书房子周围的情况。

第二天晚上,他又帶着一名侦查员来到王大姐家,吃了两个烧洋芋后,对李书说:“我想上茅房,借用一下你的电筒。”他将电筒带到茅房后,仔细观察着打亮的电筒,突然发现电筒玻璃边沿有一点句号般大小的暗红色物质,仔细一看,是喷射状液体。他迅速取出随身携带的过滤纸,把干液体擦拭后,将电筒放回原处。从李书家出来,他火速赶到刑科所,一检验,电筒上的红色液体果然是第三号尸体女主人的A型血液。

44岁的电工李书被抓获后,第二天就供认了作案过程。36岁的死者王菊的老公两年前病逝后,带着四个孩子艰苦生活,同村电工李书经常查收电费,与王菊熟悉后便与她姘居在一起。因家庭贫困,王菊多次请求李书帮助支付拖欠了一年多的电费,但李书一直没有支付,以致被供电所停了电,因此他俩多次发生吵闹。那天晚上,李书来到她家与她发生关系后,又因电费事情争吵不休,王菊威胁他说如果再不帮交费通电,就要将他俩的事告到他老婆那里去,告到村里去。恼羞成怒的李书用随身携带的宽幅电工削刀、电工锤将她杀死,接着又将四个2岁到12岁的孩子捅死在床上,之后从柴房抱来干柴,将房子点燃焚尸。

五

清晨的阳光,将一位柱着拐棍的老妈妈,一步一步地送进云南省公安厅接访大厅。

老人来到当日接访的朱副厅长办公桌前,颤抖着双手递上一叠厚厚的资料和照片,未先开口已老泪纵横。朱副厅长起身上前,扶着老人坐在椅子上,说:“老人家,不要急,有事慢慢说。”

老妈妈撩起衣角擦着眼泪,断断续续地说:“我女儿杨春丽死了一年多了,我始终不相信她是自杀的,她一定是女婿刘凯整死的,一年来,我到处找人反映、到处上访,但始终没有人理睬我……”

朱副厅长看着手中的材料和照片,心情十分沉重,当即批示请刑侦总队督促侦办。

厅刑侦专家李士义和王荣生一边看着老人递交的材料和公安局的办案资料,一边研究案情。一年前,者山乡发生的三个案件交织在一起,错综复杂,群众反应强烈,纷纷举报刘凯是凶手,打死老婆,杀死卫生院长王洪,可县里没有及时给予答复和处理,家属不停地上告,要求严惩凶手。

群众的呼声,就是民警的责任,必须要查个水落石出,给群众一个交代。可随着时间的冲洗,许多现场痕迹已经流失,案件物证、材料不全,要查明案件真相,难度极大。

第三天,王荣生再次仔细揣摸着那张现场照片。照片上,死者杨春丽趴在平房客厅与厨房的过道上,看着看着,光线一闪,他似乎看到照片上有一条淡淡的灰影溜过,他再仔细一看,又什么也没有。不一会儿,随着阳光照射,那道黑影又闪了出来。他激动地拿着放大镜,像找游丝一样反复地在暗色的照片上一丝一毫来回细查。果然,从房门进来一直到厨房,地上有一道细细朦朦的浅色灰迹,再细看,灰迹从杨春丽的左手手指上溜过,与现场地面上的灰迹连贯形成,其大小、规则属于一致。他一拍大腿,喊道:“有了。”

专案组迅速将重伤小女孩送入医院进行救治的同时,王荣生带领曾发明、邢豫明、李鸣等技术人员,连夜现场尸检。

死者毕贵钱,腹部有两个伤口,均是将所穿的背心往胸上撩拔后刺伤的,因此背心上没有相应洞口,经过检验,两个伤口均有两公分宽、三至四公分深,只伤到肝脏外表,不致命;脖子上有三条刀伤,是试探性切割创口,没有割开动脉,也不是致命伤,其双手上沾满了血迹,脸上全是喷射状血迹。王荣生想,如果是外人入室杀人,毕贵钱作为家中唯一男壮力,会因极力反抗造成自身伤势更加严重,可他反而伤得最轻。这是为什么?

经提取毕贵钱胃内容物检验,检出“功夫”农药成份,其内裤下脱、大便失禁,应该是药物发作导致的习惯性脱裤想大便等生理反应,毕贵钱应为农药中毒死亡。这又是为什么?

经化验斧头上的血迹、毛发,是杨成仙、两个女儿和毕贵钱的,血指纹是钱的;二楼现场的门上、床边及地上的血指纹、血足印均是钱的,没有发现其他人的DNA。王荣生心里逐渐明白,案件即将揭开端疑。

毕竟是灭门惨案,为了慎重起见,王荣生带领专案组技术人员,第三次复勘了现场,检验了完好的门窗,核查了相关重要数字物证,综合走访组进村入户调查了解的情况,他果断地说:“排除外人入室作案,凶手就是毕贵钱,案子可以结了。”

在案侦会上,根据现场痕迹物证和调查核实,他一步步还原了作案现场。46岁的毕贵钱是二十年前从贵州来本村倒插门的,经走访得知,在当地别人是看不起上门女婿的,其也经常受到本家庭人员的岐视,便产生严重的自卑心里,生了两个女儿后,家庭生活负担压力太重,加之近年来,和老婆杨成仙感情破裂,经常吵架、打架,闹离婚,经相关部门调解也没有多大效果,生活无望,毕贵钱便产生了灭门想法。当天凌晨,他喝了一大瓶白酒后,提着斧子上楼,先向杨成仙头上砍了一斧,杨惊醒后翻身下床与他博斗,他又猛砍杨头部,杨倒地时,与杨睡在一起的大女醒后与他反抗,他两斧又将大女砍倒在床,外间小女听到响声,惊醒后哭喊,他上前举起斧头,但由于小女无辜,平时也没有埋怨过他,举起的斧头没有砸下,只是横着将她拍昏,给小女留了一条命。

砍死老婆和大女儿后,他再次上前,用轮胎割刀又将老婆和大女儿的脖部动脉割断,确认她俩死后,再下到一楼,先是撩开胸前背心,用钢锯刀片刺腹自杀,可因疼痛难忍用不起力,刀片进入不了要害,于是他又割自己脖脉,割了几下还是没有割开,几轮挣扎过后,干脆喝下了农药。药效发作时,胃内反应剧烈,大小便失禁,便习惯性脱裤大便。此案属报复杀人后,自杀身亡。

七

夜深人静,人们进入梦乡时,王荣生的实验室往往灯火通明。白天出现场,晚上进行各种勘验数据分析、案件推理,已经形成他的工作规律了。

2008年冬月,天气十分寒冷。他坐在看片灯箱前,反复研究前两天发生的一起头盖骨断裂粉碎,却找不到外伤的离奇杀人案。

凌晨五时,他收起案头旁边的那把“断刀”,准备回家休息时,他的电话响了。他接起电话,可还没有说话,弟弟的哭声就“呜呜呜”地传来。

阿妈突然脑淤血去世了。他的心里乌云卷顶,疯涌狂袭。这是他心里最害怕、最疼痛的事啊。生养自己的阿妈永远离开了自己,更撕心的是,不能去见阿妈最后一眼,连阿妈的坟头也不能去看。

这个虽然他内心明白,但越是清楚心里越是害怕,总担心这一天到来。近年,女儿已经长大参加了工作,可阿妈的身体却一天不如一天,他不管白天夜晚,总是想方设法、见缝插针地回去看望多病的阿妈,愿想在阿妈有生之年多尽些孝道,以弥补将来的缺失。十天前的一个傍晚,他听弟弟说阿妈又病倒了,三天没有吃饭,他连忙从勘验现场赶回家接着爱人和女儿,来到阿妈的床前,“噗通”一声跪下,给阿妈磕了三个头。那天晚上,他一直陪伴在阿妈身边,给阿妈熬粥、喝红糖水,心里不停地祈祷阿妈健康长寿。

第二天一早,赶回现场前,他跪在阿妈面前,握着阿妈的手淚流满面。阿妈一字一句地说:“自从你阿爹走了后,你每次回来都要给我跪下,我已经心满意足了。我的事、家里的事,就按规矩来办,你就安心地回去工作吧。”

这次,阿妈真的走了。他急忙赶回老家,人到家了,可却不能迈进停放阿妈灵柩的屋内,不能靠近阿妈,还得尽快离开老家。要他难以遵守又不得不钢铁般遵守的是,在他八十岁以前,不能去看望阿妈的坟墓,不能为阿妈下跪,在远方也不行,连下跪的意念都不能有,家里不能有阿爹阿妈的遗像。三年前,没有看阿爹最后一眼,送阿爹最后一程,心里一直疼痛不安。看望阿爹阿妈,从此成了他这一辈子的最大奢望。他默下决心,一定要活到一百岁,到八十岁时就可以去看望阿爹阿妈了,还能继续看望阿爹阿妈二十年。

此刻,母子永别,他双眼模糊,撕心裂肺。离开家时,他站在屋后边,挺直腰板,抬头望着天空清沏亮丽的阳光,泣不成声,大喊:“阿妈,您放心地走吧,我一定要来看望您。”

在夜以继日的工作中,他随身装着一张阿爹阿妈小小的照片,用心灵陪伴着远方的阿爹阿妈,每过一年,他思念阿爹阿妈的情谊就增厚一年,每长一岁,他就知道向阿爹阿妈又迈进了一步。

有失去,就必须有收获。他相信阿爹阿妈能看得见他的奋斗精神和工作成就,也相信阿爹阿妈能感受他的思念心情。虽然他已经工作了三十多年,已经参与勘验、破获4100多件案件,走上高级教授、法医师、云南刑侦专家的位置,但在退居二线之前,他仍然必须奋斗,仍然冲锋不止。

在他的培养影响下,女儿倩倩立志当警察,大学毕业后,追随着阿爹的足迹,走上了曲靖市公安局刑侦工作岗位。每天早晨,父女俩同时出门上班。

一天清晨,女儿如往常一样,将一杯牛奶和两个包子给阿爹准备好,可8点了阿爹还没有吃早餐。她看见阿爹正忙着收拾那把“断刀”,上前问:“老爸,一早就要出现场吗?”

老爸说:“是的,上山开棺检验。”

他爱人说:“都干了三十六年马上要退休了,还那么忙吗?这大冷的冬天,还要上山?”

“他呀,即使退下来,也要主动返回现场的。”了解阿爹的倩倩将包子用袋子装着,对老爸说:“您先把牛奶喝了,这包子带在路上吃。”

他嘿嘿地笑着,说:“还是女儿好。”

他一路急赶,来到罗平县凳草凹村案发现场。

刚到村里,报警的朱云仙就上前对他诉:“我弟弟朱明是被人打死的,一个多月了,没有得到公正说法,他冤枉啊。”

当他询问朱明的妻子吴新时,吴新说10月17日,她和朱明上山割牛草,因天下雨石头松动,朱明不小心从山崖上摔了下去,找到时他已经死亡。但朱云仙说:“朱明就是被人打死的,要不然吴新怎么可能在弟弟死亡还不到半个月就和同村一个男人公开姘居在一起,几天晚上,弟弟都在梦中哭喊着要我帮他申冤。”

在走访调查和现场勘查后,经朱云仙和其他家属同意,王荣生决定开棺验尸。

土坟堆刨开了,王荣生抽出雕刻着本民族红色细线花纹的大烟斗,装上草烟,点上火,大口大口地抽起来,浓浓的旱烟味,随着白色烟雾飘散在空中。他当法医后,现场勘验和开棺验尸时那钻心的恶臭,让他无法持续工作。后来他发现,只要阿爹一抽旱烟,苍蝇、蚊子也不近身,那浓浓的烟草味还可以驱散扑鼻的臭味。他就给阿爹学着抽了几口旱烟,味道不是很难受,苦味中还带着一点回甜和香气。后来在现场勘验中,他抽旱烟试了两次,还真管用,讨厌的苍蝇和臭味都被旱烟驱赶开去。这以后,他就抽上了草烟,一抽就是三十多年,家里的烟斗摆了几十支,有“贺龙式”大烟斗,有“口哨式”袖珍烟斗,有木、竹、根雕的,也有铁、铜、银铸造的。当然,他最喜欢的,还是手中这只银木相铸、刻有本民族虎头花纹、大半根筷子长的直勾式烟斗。拿着有族魂的烟斗,抽上阿爹种植的旱烟,神清气爽,精神抖擞。在侦破一起一具尸体被碎成1057块的恶性案件中,他的烟斗两天两夜没有离嘴。从此,曲靖刑侦工作中,有了一只永不熄灭的烟斗。

朱明的棺木打开了,尸体开始腐烂,恶臭不停地将嗡嗡作响的绿头苍蝇吸引过来,他一口旱烟喷出,苍蝇带着恶臭瞬间飞散。

王荣生带领曹永林、李鸣等刑侦骨干,在现场支起一张简易解剖桌,将尸体抬出放在解剖桌上,用“断刀”割开衣扣,解开层层衣服,然后,他用解剖专用手术刀剃光头发,解开头皮,发现前额后额各有一个洞,头骨破裂,但只有少量瘀血;打开喉咙,发现舌骨骨折,甲状腺软骨折断,脖部皮外有星月型损伤;打开胸腔,发现胸部十根肋骨已断裂,腰椎断裂成三截并脱离,但几乎没有重痕淤血;而检查其手脚,没有断裂和骨折痕迹。解剖三个多小时,他烟斗不离嘴,抽了十锅旱烟。

在省、市、县三级案侦人员组成的专案会上,他拿着三张现场图和解剖报告,说:“第一,从死者舌骨折断、脖子伤痕看,这些伤痕不是坠崖所致。第二,按理说,人摔下山时,会本能地用手脚支撑,勾抓自救,因此手脚会伤得最重,而死者手脚上没有断裂和骨折痕迹。第三,根据现场勘验和走访情况,结合死者肋骨、腰椎断离却没有大量瘀血,说明死者是被人掐死后推下悬崖的。”

根据他的判断,专案组当即将吴新传唤。

开始两天,吴新又哭又闹,坚持说朱明是自己不小心摔下山的,但当她看到朱明解剖时的照片和那些伤痕证据时,手脚开始发抖。第三天,她交代,她和同村村民刘开是同学,婚后在刘的一再追求下,和刘发生了男女关系。为了达到长久在一起的目的,刘和她策划,准备除掉朱明。10月17日一早,她将朱明约上山割牛草时,躲在山上的刘开突然窜出来,将朱明掐死,然后推下悬崖。

冤案昭雪了。王荣生望着恢复平静的凳草凹村,回想自己工作三十多年来,参加侦破一次死亡五人以上的案件28件、碎尸案件24件、会诊全省重大疑难案件78件,十多次立功受奖的成绩,他深深地吸了一口旱烟。那得意的白色烟雾,热烈奔放,自由飘洒。

又是一个清明节到了。他来到曲靖廖廓公园山上,摸了摸身上挎包里那把明亮如初的宝刀“断刀”,拿出那张小小的阿爹阿妈合影照片,抚摸着看个不停,心里热浪滚滚。

他想,20多年后,一定要将阿爹阿妈的合影照片放大到50倍,一张挂在自家客厅,一张放在阿爹阿妈的坟前。

人生匆匆而过,像影子一样没有留下多少痕迹。三十六年来,他从人生的这头走到人生的那一头,中间落下的是弯弯曲曲的脚步和白发苍苍。

数着这段漫长而短暂的一生,他仰天长望。天上那轮弯月,像他手中的这把明亮锋利的“断刀”,几十年来,不停地勘验人间真理,不停地见证人间正义与沧桑,不断地积淀曲靖市刑事技术工作者执着奉献、不断进取的精神传承,不断地雕刻着高原民警的美麗人生。

八

王荣生从岗位上退下来时,将“断刀”传承下来。拿着这把特殊的钢刀,曹永林、李鸣等新一代刑警感慨万千,信心百倍。

在副市长、公安局长聂涛和市局政治部主任吴仕骏、副主任何建国领导的关心支持下,曲靖公安机关不断加强现场勘验信息系统、DNA数据库系统和现场证据采集、比对等刑事技术基础平台的建设和应用,不断提升科技破案能力和规范执法能力。仅2017年,全市刑事技术部门共出勘现场21755次,检验鉴定案件8421件,利用DNA数据库盲比比中各类案件233起281人,串并各类案件73起,十类案件DNA提取率达60%,进入全省先进行业。

把阿妈的祝福装进胸间

把阿爹的愿望融入步履

勘验正义

剖寻罪恶

钢刀撩亮八十载

热血尊严

继续出发

片片红心

汩汩流淌

把阿妈的思念镶嵌警帽

把阿爹的期盼扛在双肩

守卫平安

服务百姓

青春燃烧一百秋

初衷不改

花露酿酒

点点透亮

滴滴清香

(注:文中除民警外,其余人员均为化名。)

作者简介:

胡正第,现任职云南省公安厅政治部,中国报告文学学会会员。军人出身,曾任军报记者10多年。在工作之余,他笔耕不辍,辛勤耕耘,怀着深厚的责任和情意,经常深入边境一线侦破案件的险恶现场,真实地记录着祖国边陲一个个惊心动魄的战斗故事,深情地唱响云岭高原一曲曲正义的警营赞歌。多次在《啄木鸟》《北京文学》《中国报告文学》《边疆文学》《人民公安》等有影响的刊物发表作品。先后有120余件报告文学、小说、诗歌等文学作品和摄影作品在全国获奖。代表作有《澜沧江边英雄花》、《生死赛跑》、《天剑—“301”昆明火车站暴恐案现场处置纪实》、《春殇》、《海贝》、《山局长辞职》等。其中,反映边境缉毒英雄战斗故事的长篇报告文学《云天红霄》一书,被中宣部评为全国优秀青少年读物,获国家优秀图书奖。