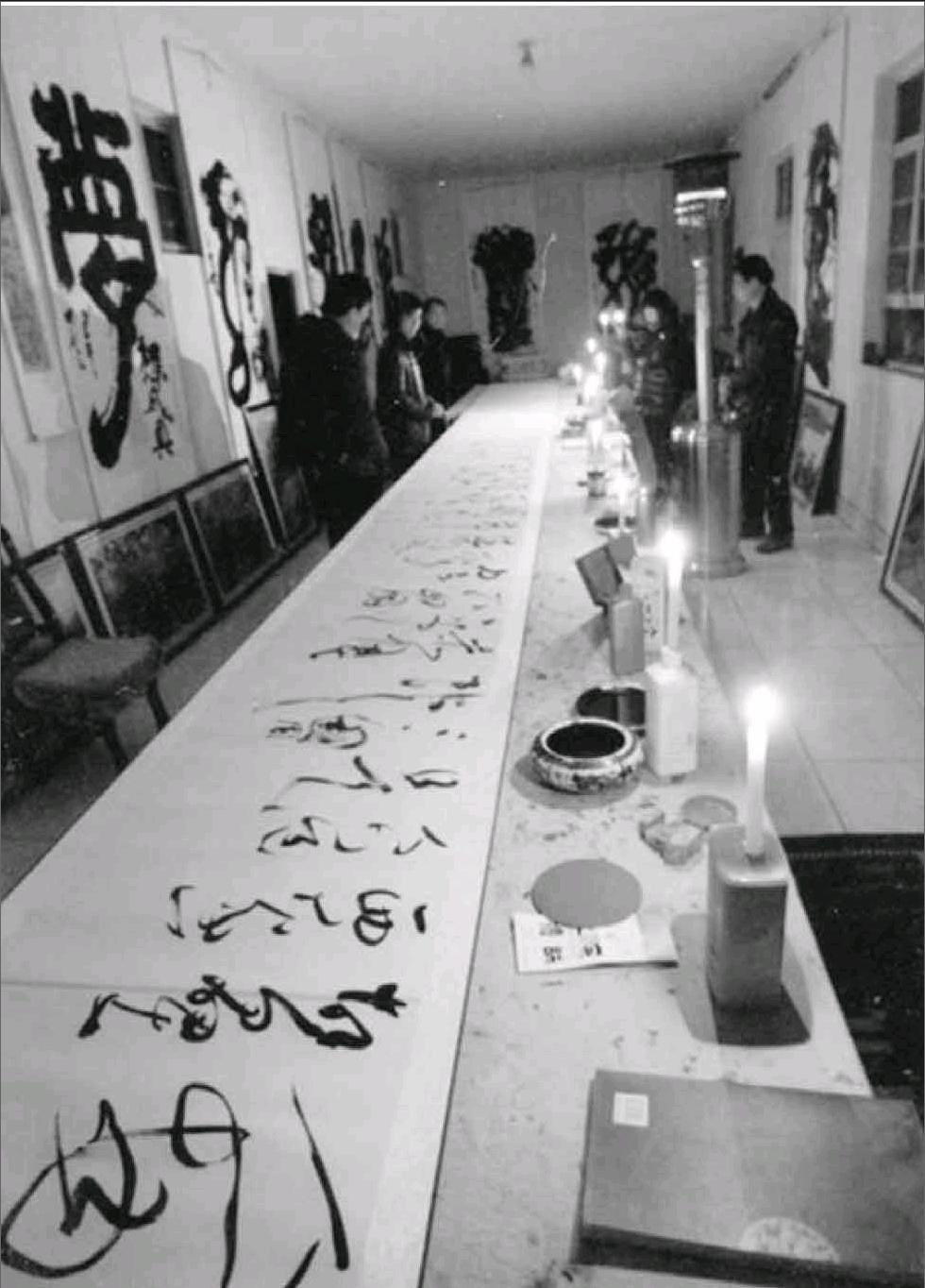

夜浓如墨。一排明亮的蜡烛立在桌上,犹如一队素裳宫女手捧明灯,恭迎君主的到来。烛光闪烁摇曳,将飘摇不定的光色照在眼前一溜长卷上。长卷其实是一袭长达百米的宣纸,它静静地躺在那儿,神闲气定,沉着坚毅,一任雪软的身子裸现在厚厚的毛毡上。毛毡下是一条长桌,红色漆面,四脚踏地,稳重地支着台上的一切。长卷上方,是一个圆形大砚,这是肇庆有名的端砚。此刻,砚边翠绿的“鹦哥眼”显得分外活泛,似乎总想逗弄出一点活泛的气氛来。然而,它没有随意,大砚里浓浓的墨香味盖住了它的表现,进屋的人都忍不住吸一口这带着青草气息的馨香。

大书法家陈羲明走进屋子,被眼前这带有古老气味的环境吸引住了。满屋的烛光,激得他瞬间忆起了童年,忆起了父辈,也忆起了钟繇、王羲之、颜真卿、柳公权等一代大家。他们生活的时代总是面对这样的灯光,说不定那时的光还没有今天这样明。这种光投射出一种特有的传统气息,一种读书人孜孜以求的辉煌前景和一种发愤读书、头悬梁、锥刺股、书中自有颜如玉的献身精神。那时的书法家们都是在这种气氛中勤学苦练,发愤读书,舞文弄墨,登堂入室的。现在,他们一个个都成了功成名就、光耀历史的人物,让无数后代人望其项背,亦步亦趋。想不到今日全城没电,却无意还原了一种令人向往的历史环境和传统气息,也激起了自已追思先贤,泛墨挥毫的摹古意识。陈羲明顷刻从体内膨起了强大的创作动能,烧起了一种整合古今,融文化体,登高望远,九天揽月的劲头。

几天前,他还在北京学习习总书记文艺座谈会上的讲话精神,助教董江海向他提供了一条信息:山西平陆近年来掀起了一股习书画、藏书画的热潮,这种浪潮越卷越高,越掀越大,渐次发展成为一种特有的文化现象。相比于甘肃通渭,平陆与其一样的县情,一样的民风。但发展势头有过之而无不及。为什么同样都是贫困县,它们的文化期待要比富裕县还要热烈呢?急变的现实需要艺术家深深思考。群众企盼城市里的艺术家们能走出闹市,深入农村,贴近人民,展示国粹。陈羲明听后呯然一动,马上收拾行装来到了平陆。

现实比预料的还要感人。讲课的几天时间里,虽然时近岁尾,人们被各种的繁杂事务搅扰着,但大家还是踊跃来到会场。诺大的台下,满满地簇拥着腿脚迟缓的老人、正求学的学生和还在上班的青年。他的每一句话,都被人们铭印在脑子里。他的每一个手势,都被爱好者反复研究。饭前饭后,华灯初上,一些书法爱好者还在恋恋不舍地与他分享艺术,探讨技法。早已买就的百米长卷被摆了出来,让他展演,让他示范。几天的贴近使他深刻认识到:人民需要艺术,艺术需要人民。艺术家只有牢牢扎根人民群众中,在有血有肉、有情感,有爱恨,有梦想,也有内心冲突的广大人民群众中汲取营养,在积淀深厚的土壤里发现艺术,把人民的喜怒哀乐倾注在自已的笔端,才能有所作为,有所创新,才能创作更多的有筋骨、有道德、有温度的作品。

他站到桌前,拿起一支笔伸向砚台,在砚里上下提溜着,每提溜一下,浓黑的墨汁便沿着尖锐的笔尖向下流,形成一根浓浓的黑柱。浓度调好后,他用笔在砚里饱蘸了一下,又在砚边轻轻刮了刮,看着合适了,就把腕向外扭去。这是他的惯常动作,也是人们引以为奇的持笔习惯。他就这样提溜着毛笔,伫立在雪白的长卷前,任一双眼睛在宣纸上反复打量,似乎这幅长卷就是一条奔腾不息的长江,在阳光下反射着耀眼的光芒,发散着迷人的气息。而他就站在江边,站在词人苏轼曾经站过的地方,俯视着奔腾不息的长江。突然,他下笔了,在大笔落纸的一刹那,柔软的宣纸上发出了一种微小呻吟,一种乐曲轻轻切入但却带着雄健力量的声响。这种声音是那样的沉着冷静,那样的坚定从容,但却流利奔放,轻松乐观。雪白的宣纸上,留下一段横竖交错的线条:

“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。”

第一个“大”字造型奇异,笔力雄健,墨迹恣肆,牢牢地挺立在宣纸中,活像从结实的泥土里顶起一幢厚重结实的大楼,把一片辽阔大地压得妥妥帖帖,万千顺致。在书法里,写第一个字十分关键,它是作品的开篇之笔,启航之笔,写得好了,满篇的作品如江河之浪,越涌越高,越流越顺。写得不好,则马失前蹄,局面难控,影响情绪。看到第一个字构筑得浑厚有力,雄伟劲炼,一种愉悦感涌在心头,下面的字顺溜多了,他展开右手,洋洋洒洒,肆意而为。笔下的字既古典,又现代。好似二月里的鲜花,也像秋天里的柳丝,好一比高岗上的劲松,也一似横空飘逸的枝桠。结体奇逸别致,线条老辣自然。亦刚亦柔,亦文亦武,亦古亦新,兼蓄并收。极为巧妙地处理了今人怀古的问题。

即古即新,是当代书法家追求的目标。陈羲明早就注意这个问题了。多年来,他在楷、隶、行书上持续发力,在继承与创新上孜孜用劲。贪婪地吸取碑版的金石趣味和造型上的变化,把古人的每一个线条、每一个造型都融会贯通,消化吸收,并赋予新的生命,使传统与鲜活统一于一个相对和谐的时空关系中,不断地强化质感、节奏和墨韵。而长期的哲学,政治经济学、文学、文字学等学科和西方现代理论的研究,又使他浑身散发着浓郁的时代气息和现代审美观念,形成了他与时偕行的现代审美观念。这种观念贯注到书法实践中,自然呈现出强烈的时代气息。

又一阵舞动,几行字伫立卷上。

“故垒西边,人道是,三国周郎赤壁,乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。”

几句词写得开放潇洒,富于变化。纷乱的线条间,大字压着小字,斜笔裹着正笔,飞白参差其间,浓墨加着淡痕,似一盘大珠小珠,也似一圃花团缤纷,陈羲明回眸一看,只觉得浓淡相宜,润枯合当,大小相对,斜正得当。尤其是插在小字中间的“是”字,既透着二王的形义,又搅着王拓的风格。中部那歪着身子的“乱”字,恰到好处地把一片较规整的文字冲整得活泼万分。而最后一句的“雪”字,则在卷中端正站立,巧妙收住了话尾,使之形成了一个完整的格局。卷上的字呈长短不齐分布。短的几个字,占幅不到一半,长的似乎顶到了头,整个布局就像挂在展室里的书画轴卷,长短不齐但十分相谐。而每一个长行的底面,离卷底还有一些距离,显得上重下轻。仔细看,却又觉得合理自然。这是陈羲明的惯用章法。整个卷下四分之一处全是空白,加着每行字里的留白,形成了一种反差强烈的白色方阵,它与黑色方阵遥相呼应,互为因果,相为补充,就如道家学说里的“阴阳”一样,两厢相生相根又相互变化,演化出千千万万个云蒸霞蔚、气象万千的景象来。endprint

此刻,陈羲明的心化在了一千多年前的情景上:秋风萧瑟,黄叶遍地。被贬在黄州(今湖北省黄冈市)任团练副使的苏轼心情郁闷,百无聊赖,信马到长江边的赤壁游览。当他登上江边的高阜,看到滔滔江水从眼前流过时,心中不禁产生强烈的感慨:那些曾在历史上纵横疆场、横刀立马的英雄人物一个个逝去了,就像这条奔腾不息的大江一样。只留下古老的赤壁仍乱石穿空,惊涛拍岸,雪堆万千。那时的苏轼,心情是多么的压抑,调子是多么的沉重啊!而他吟出的这两句词,尽管为他排解了一些愁肠,但更多地是引起了他的又一番感慨:是的,大英雄又能怎么样?尽管你君临天下,拥国自有,金银如山,美妾如云,不照样随着时代消亡而消亡么!如今留下的,只有千古不朽的诗文。联想到自已十九岁进京应考的情况,一篇带着清新文风的《刑赏忠厚之至论》,雷鸣般地打动了文坛领袖欧阳修和诗坛宿将梅尧臣,从而顺利摘得了进士第二名。顿时在京城里名声大噪。不料,随后却因与宰相王安石政见不合,不得不被迫离京。元丰二年,又因乌台诗案被新党攻击,在湖州知州位上仅干了才三个月,就被下到了大牢。幸亏朝内不少人千方百计加以营救,他才幸免于被杀。之后,他被贬到了黄州,来到了长江之滨。沉重的人生思考使苏轼对沉浮荣辱秉着冷静、旷达的态度,于是在痛苦、愤懑、消沉和对苦难的傲视中,写下了流传千古的《赤壁赋》、《后赤壁赋》和《赤壁怀古》。

接通了苏轼的思想,陈羲明情绪激奋起来。他的脸显示出一种睿智,眼睛中喷射着不屈和坚定,一头长发在微风下飘逸起来,他想苏轼当年在观江回府后,是不是也像今天一样,在酒后红晕冲上脸面的一刹那,激动地从桌子上捡起蜡烛,信手点在桌旁的灯架上,就着那郁闷和惆怅写词。只是不知道当年苏轼用的是什么笔,只记得他的字是异常地美。苏轼从小就苦练行、楷书,长大后,一手漂亮的行、楷书赢得了四方称赞。他曾遍学晋、唐、五代各家之书,再将王僧虔、徐浩、李邕、颜真卿、杨凝式等创作风格融会贯通,自成一家。他曾称:“我书造意本无法”、“自出新意,不践古人”。一生的坎坷挫折,使得他的书法风格跌宕,别有风味。故人们把他与史上有名的黄庭坚、米芾、蔡襄并称为“宋四家”。可惜他的作品存世不多,只有《赤壁赋》、《黄州寒食诗》和《祭黄几道文》等还有存馆。

毛笔在烛光下又飞舞起来:

“江山如画,一时多少豪杰。”

在写这几个字时,他几乎是拼着力气完成的。这句话气势磅礴,融着作者的强烈情感,不容任何笔断或意断。只是,在下笔“江”字时,他写出了另一种结体,前面“江”字那三点水,他写成了一道竖线,而这个“江”字,三点水呈一种美妙的弯曲。而水旁的“工”字,也写得前后不一。这是他的“逢二则变”法则的使然。他秉持的这种法则,要求在写每一幅书法的重复字或重复笔画时,均要自然地写出变化,写出不同。这种法则源于讲变化的艺术规律,也源于传承千古的阴阳学说。他曾苦读美术理论,也曾拜服于著名的佛学高僧、澳大利亚佛学创始人慧藏门下,跟他学佛学,通演变,求真谛。从慧藏那里,他接触到了深不可测的佛学,领略了佛学世界的千变万化,悟出了大千世界的真谛慧理。在对佛学至理深悟后,他对人生、万物和艺术的认识进入了新的层次。他更看轻钱物,重视文化理论。他给自已起名为“九道闲人”,意在这个忙碌的世道里观闲云,听闲水,品闲茶,读闲书,踱闲步,养闲心,玩闲墨,做闲人。怀着如此超脱的心境,他在艺术殿堂里步步拔高,节节成长,不断升高。

《念奴娇·赤壁怀古》陈羲明不知写了多少遍。每次写到这里时,陈羲明都在想,苏东坡在写这句词时,是否把自已也归入“豪杰”一类呢?如果说不是,那该怎样解释他在文学上的卓越成就呢?他是继柳永之后,在诗词同源、词“为诗的苗裔”理论指导下,对词体进行全面的改革的第一人,他凭着丰富的生活阅历和对人生经验的总结,凭着对客观规律的把握和对诗歌艺术的纯熟,翻新出奇,触手成春,努力扩大词的表现功能,大力开拓词的境界,将传统上只为表现爱情的词拓展为表现性情的词,使词能充分表现作者的性情、怀抱和人格个性,并邀那些充满进取精神、胸怀远大理想、富有激情的仁人志士走进词境,划时代地改变了词的发展方向,推动了词类艺术的蓬勃发展。这样的艺术大鳄,怎能不列入豪杰一类呢?但苏轼一旦把自已列入豪杰,那么,他词中“浪淘尽千古风流人物”也就是自已的归宿和写照了。只是,他与那类只能舞枪弄棒的英雄不同,他的诗词文章能流传千古,经久不灭,应了“文章千古事,社稷一戎衣”的词联。

大笔变得流利趋艳起来:

“遥想公瑾当年,小乔初嫁了,英姿雄发,羽扇纶巾。谈笑间,樯橹灰飞烟灭。”

在书写这些词时,陈羲明把一种浓浓的韵味融在里面,也浸进一种家乡特有的鼓点和节奏。因为他知道,苏轼不仅能写会画,而且对音乐也很通达,他早年写的词,就是配给音乐用的。那时社会上所有流行的曲调,不管是什么曲牌,他都能倒唱如流。巧的是,早他好几百年的周公瑾也精通音律,喜爱弹唱。他听别人演奏,即使在喝了三杯酒之后,仍能听出是谁出的错,并当即扭头去看。引得女弹奏者为博他多看一眼,常常故意出错。至于年轻貌美的小乔,那就更不用说了,或说或唱,操琴拿笙,样样俱佳。这和自已甚是相同。自已从小喜爱音乐,精通音律。婉转的闽南小调,通过母亲的口入耳入怀。长大后,脑子里经常泛起浓郁的家乡韵味。闲暇时,他经常对着音响引歌,也偶尔去歌厅雅唱。他最欣赏各地锣鼓,也爱听带有地方风味的戏剧。因为,音乐与书法是一对不可分离的门类,它们是互通互联的。借着音乐的同好,他很快就摸到了苏轼的心情,触到了当时流淌心中的韵律。东坡是带着欣赏的心情来描绘周瑜的,他为周公瑾能运筹帷幄,决胜千里而赞赏,更羡慕周瑜俊美的外貌,为其能找到绝世的美人而赞叹。通透了苏轼的这一心情,陈羲明马上有了适当的表现方法。在这里,行笔不仅要慷慨豪放,而且要体现一种阴柔之美。此刻,他把旋律在心中卷着,把鼓点在脑子敲着,紧握手中的如意之笔,饱蘸浓黑的墨汁,在长卷上落下丝状墨迹。二十八个字被他分成四部,分别体现了浓、淡、浓、浓的用墨阵势。而布局上又以“年”、“英”、“中”三个大字率着四个方阵。使长卷腰部不软,见力见雄。endprint

陈羲明的成长道路上,有三个人对他影响至深;一是他的老师、原中国书法家协会主席沈鹏,一是著名国学家王琳,另一个是当代高僧慧藏。沈老师教他学书用笔,研古创新,启发他化物方圆,得其质朴,外师造化,内得心源,并以此审视纷繁物象,俯察人事理欲,用心灵净化笔墨、建构独特语言,营造大意高境。王琳老师指导他广读经书,博采精华,质难辨义,穷究国学,从博大精深的中华文化里汲取精华,萃取核心,奠定扎实的文化基础,为攀登书法艺术筑基助升。并一起创办了湖南省六合国学书院。在慧藏老师那里,他学得了超脱,学得了空灵,学到了善良,学到了珍缘等等。如果说,笔墨对他是一棵大树的话,那么,国学和佛学就是土壤,就是阳光,就是取之不竭,用之不尽的文化精神力量。如果说,笔线结体对书法是外在形式的话,那么,综合修养就是关乎生死的文化要素。正是因为他综合地、全方位地打造自已,他才能从“见山不是山,见水不是水”的初悟过渡到“见山是山,见水是水”彻悟境地;才能在浩如烟海的书海里舀得一瓢营养,研磨出读书如习字,使笔如使心,只有披阅古今,简汰万象,舒郁结之气,充旷远怀抱,用良知与责任负载书道的厚重,发启它的精深,传承她的博大,守护它的高贵的大道至理。

乳汁般的蜡烛越烧越旺。充盈的烛泪膨胀着,翻滚着,把自身化为道道爆亮的火华。火光之上,一绺绺青烟向天飘荡,好似一群漫天漂游的灵魂。陈羲明打量了一下摇曳的蜡烛,突感到这东西和蜜蜂的品格何等相似,一个是燃烧自已照亮别人,一个是酿得百花为人甜。那么,一个书法家的人生意义到底是什么呢,是技压群雄,书传千古?还是寸纸寸金,身价过亿?他想起总书记的讲话:社会主义文艺,从根本上说,就是人民的文艺。文艺家能不能搞出优秀作品,最根本决定于是否能为人民抒写,为人民抒情,为人民抒怀。总书记的讲话间接回答了这个问题。手中的笔,要为人民书写;心中的情,要向人民抒发;满怀的诗情画意,要向人民倾诉。而为人民抒写,就不能拿起金钱的尺子,也不能祭起高雅的门槛,更不能耍大牌,玩高傲,拒民于千里之外。就要深入群众,深入生活,诚心诚意做人民的好朋友。只有解决好了“为了谁,依靠谁,我是谁”的问题,自已的艺术之根才能扎得深,扎得久,才能创作出充满正能量、浸透感染力,温润心灵,启迪智慧,传的开,留得下的作品。

陈羲明从心里感到扎实,感到振奋。

《赤壁怀古》进入尾声。当“人生如梦”这句话冲进脑子时,陈羲明感到,自已的心情似乎旷达了许多。过去,每当他写到这句词时,一股如梦如空的感觉总在心里翻滚,可今天,所有的忧虑、惆怅和患得患失统统烟消云散。也许,是自已顺利解决了人生意义问题,也许,是他脚踏基层土地,身边聚集着人民群众,是这些既创造历史,又见证历史,既在历史中扮演“剧中人”,又在历史中扮演“剧作者”的庞大群体需求着艺术,而又客观公正地鉴赏、评价着艺术的人对他书法的高度赞扬,给他创作注入了无穷无尽的正能量,使他心明眼亮,充满快乐,溢满自信和希望。一股强大的力量从两臂直贯笔尖,汹涌澎湃地驱动着陈羲明的飞动,使他奇迹般写出了气魄,写出了力度,也写出了造型上的奇变和意境的高远。

舞动的笔终于放下了。

一阵雷雨前的沉默。

“这是我,近年来写得最好的一幅作品,今后,它也许不可能有了……”

巨响的掌声从卷边轰然炸起。

责任编辑/卢旭endprint