鲁迅作为中国现代文学的代表人物,其作品作为文学、思想的典范,自诞生之日起,便陆续被选入各类教材,成为语文教材中不可忽视的一部分。1949年至今,70余年间,初中语文教材经历了多次变革,但翻开任何一套都不难发现“鲁迅”的名字,纵观十余套教材,鲁迅作品可以称得上中学语文教材选文之最。据统计,1949年以来人教版初中语文教材中共收录鲁迅作品22篇,涵盖小说、散文、杂文等多个文类,可见鲁迅作品在中学语文教材选文中占据着重要地位。站在新中国成立70余年后的今天,站在当下的立场,重新考察中学教材对于鲁迅作品选择之变迁、梳理学者对鲁迅文本进入教材的讨论、解读教材中的鲁迅篇目便成为一个值得关注的话题。这不仅有助于我们了解中国语文教材的发展情况,更可以为日后语文教材的修订提供借鉴。

一、鲁迅选文总趋势分析

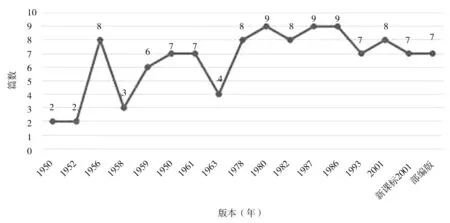

鲁迅作品自发表之日起,便被选入各种语文教材,据不完全统计,民国时期的近300种国文或国语教材中均有收录,如由俍工、仲九合编的《初级中学国语文读本》一书中编有21篇鲁迅作品,这是目前查证最早也是最多收录鲁迅作品的民国中学语文教材。但本文旨在研究新中国成立后,中华人民共和国初中语文教材中对于鲁迅文章的编选。研究以1950年第一套初中语文教材《初中国文》为起点,截至2020年中学使用的由教育部统一编写的“部编版”初中语文教材,70年间人民教育出版社出版共计出版11套中学语文教材,其中各版本均有不同程度的修订版,本文将修订较大的版本涵盖在内,共计17套。

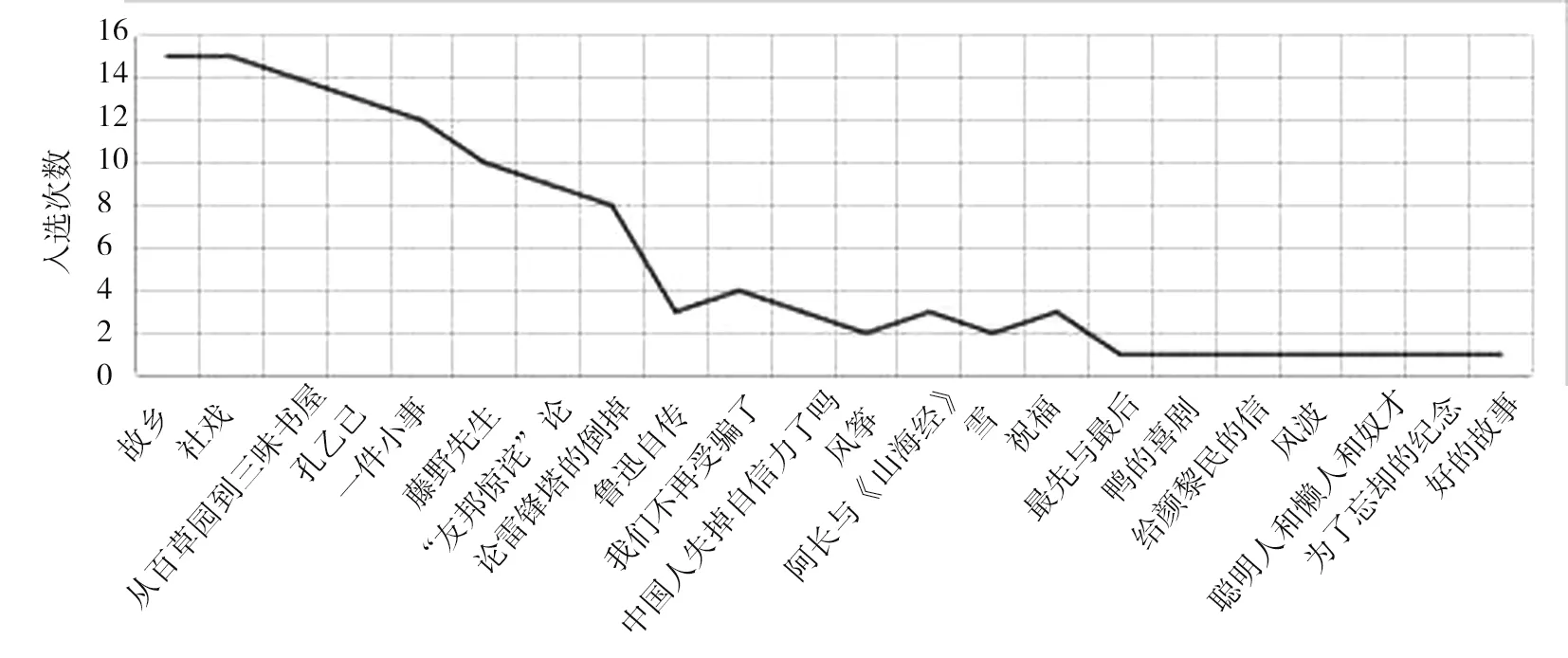

通过对17套初中语文教材中鲁迅的选文梳理可以看出,鲁迅文章的入选篇目最多的是《故乡》《社戏》两篇,分别为15次,《从百草园到三味书屋》《孔乙己》《一件小事》三篇文章入选也超过十余次。入选最少的只有一次,分别是《最先与最后》《鸭的喜剧》《给颜黎民的信》《风波》《聪明人和傻子和奴才》《为了忘却的纪念》《好的故事》等七篇文章,其中《最先与最后》《鸭的喜剧》《给颜黎民的信》三篇均为1950年版选入一次,《风波》《聪明人和傻子和奴才》《为了忘却的纪念》三篇为1956年版选入一次,《好的故事》则是1960年选入一次。

由此可见,鲁迅选文大体分为三种趋势:第一种为“前后有中间无”,即17套教材中,前后均有选入,中间部分版本未选入;第二种为“前有后无”,即从第一套教材开始选入,到某一套教材中止,不再选入;第三种为“前无后有”,即前面几套教材并未选入,从某一套教材开始选入至今。本文以上述三种类型为主要研究对象,其余如《论雷峰塔的倒掉》(8次)、《鲁迅自传》(5次)、《我们不再受骗了》(4次)、《中国人失掉自信力了吗》(4次)、《风筝》(4次)、《雪》(2次)、《祝福》(3次,后转入高中教材);《阿长与山海经》(2001年至今,3次),因其入选次数相较前文不具有典型性,因此在此暂不讨论。

二、前后有中间无

这一类型最具代表性的便是《故乡》。《故乡》是鲁迅于1921年1月创作并于5月发表在《新青年》杂志上的一篇小说。出版两年后,叶圣陶先生编撰的《新学制国语教科书》(初级中学用)中便已将其收录。1949年后,据统计其从1950年第一版初中语文至今,除1961年出版的《十年制学校初中课本·语文》(试用版)及1963年编写出版的《初级中学课本·语文》两套教材外均有选入(由于1963年版本教材只出版了前四册,后两册并未出版,因此在这里暂不讨论),共计选入15次。《故乡》之所以能如此多次地入选中学语文教材,诸多学者给出的理由纷繁复杂,但有三点是极为重要的,一方面入选教材的文章要求能够在学生的学习能力接受范围内,那么《故乡》从文字篇幅上说,全文不足5000字,分为七大段,同时文章形式轻简,不存在太多难懂之处,适宜中学生进行阅读学习。另一方面,其主旨思想、情感传达等方面更是不可忽视的一点,学界对《故乡》主题的讨论众多,其代表性的主要有三种:“隔膜说”“农民问题说”“批判辛亥说”。其中“批判辛亥说”在今天看来,受到“左”的思想影响,应予以否定。另外两者各有道理,但单独以哪一个来概括都不准确。不论是“农民问题”还是“隔膜”,有一点是大家所能够达成共识的,那便是《故乡》通过全文传达出不能因为今日社会身份的贫富贵贱而在精神上彼此“隔膜”,对此,鲁迅先生自己也曾说过“人类最好是彼此不隔膜、相关心”。因此,不论是从文字本身来说还是其所蕴含的主旨情感来看,《故乡》能够被绝大多数时期中学语文教材所选入都是合理的。

但是教材作为政治意识的载体,其选入除文章自身的适合性外,政治的需要也是不可忽视的一点,尤其是中华人民共和国成立初期,新生政权在思想文化上对于国民的引导,对于国家意识形态的传播是国家发展的基本需求之一,对于阅读范围最广的初中语文教材来说,其文章的选入必定要带有一定的政治工具性。1959—1961年间,我国国民经济发生严重困难,“粮、油和蔬菜、副食品等的极度缺乏,严重危害了人民群众的健康和生命。……由于出生率大幅度大面积降低,死亡率显著增高。据正式统计,1960年全国总人口比上年减少1000万。”全国上下,从物质到精神,可谓千疮百孔。1960年,中央对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”的方针。语文作为一门思想政治性较强的基础学科,语文教学必定需要做出一些调整,落实到语文教材中最为明显的改变便是对于教材选文的调整。这一时期对于初中语文教材选文提出了一些新的要求,如“必须极大地提高学生的共产主义思想觉悟和道德品质”“反复进行革命传统教育、阶级教育对敌斗争教育”等。

对于《故乡》一文来说,一方面,记录主体“我”自身的属性是地主阶级,虽然“我”并不想因为“我”是地主阶级,“闰土”是其他阶级而影响我们之间的感情,“我”更是表现出了对于平等、无差别的期待,但是这一切只是“我”的期待,并改变不了“我”的地主身份。正如雨华在《鲁迅的〈故乡〉》中指出:“鲁迅出身于破落的士大夫之家,而跃动着酷爱劳动人民的热情。可是在旧社会里,一道高墙却把他与闰土之间隔绝了,于是有着觉悟苦恼的鲁迅,便立刻感到自己所属的阶级的悲哀。”同时《故乡》全文虽未直接描写饥饿,但通篇呈现出一种贫困农村的生活状态,对于正处于三年经济困难时期的国人,可能会触发困难时期敏感的神经。另一方面,在教材使用说明中“在课文选编、基本训练等各项措施中,都注意到思想政治教育的要求,以便反复地向学生进行革命传统教育、阶级教育对敌斗争教育,培养学生艰苦奋斗的革命精神,《故乡》一文全文温情色彩较重,矛盾意识不够明显,斗争意识不够强烈。或是基于以上两方面考虑,《故乡》并未出现在1961年编写的《十年制中学语文教材》中。

另一篇典型文章是《孔乙己》,除1958年和1963年两套教材外,其余版本均有选入。其中1958年版,在其次年的修订版中《孔乙己》便已回归。1963年版或许也出于和上述《故乡》一致的原因。

三、前有后无

纵观整个鲁迅选文在初中教材中的编选情况,不难发现这样一种情况,部分文章在中华人民共和国成立初期选入,后来从某一版本开始便不再选入。究其原因,大致可以从以下两个方面来看:一种是因为国家政治形势的改变,语文教育的目的也在随之调整,从最初的政治性为首要标准到后来的文学性与工具性并重,一些斗争性较强、政治批判性较强的文章逐步被文学性、艺术性较强的文章替代,如《一件小事》《鸭的喜剧》《友邦惊诧论》等;另一种则是随着经济全球化、信息网络化的发展,青少年的心智成熟发展情况与建国初期已大不相同,部分文章由初中转入小学课本,如《好的故事》。也因为我国教育普及度的逐步提高,高中入学率明显上升,初中阶段已经不再是绝大多数人接受教育的最后阶段,因此,部分主旨较深,语言较难的文章可以转入高中阶段讲授,如《为了忘却的记念》等。我们可以看出这类文章主要分为两类,一类是只有特定版本中选入,包括在新中国成立初第一版语文教材(1950年版)中选入的《最先与最后》《鸭的喜剧》《给颜黎民的信》,及在我国历史上唯一一次“文学”“汉语”分科的教材(1956年版)中选入的《风波》《聪明人和傻子和奴才》《为了忘却的纪念》,以及前文中提到的《好的故事》只在1960年版选入一次,随后便转入小学教材,普遍认为这种调整的原因是《好的故事》一文篇幅短小,内容浅显易懂,更适宜小学阶段进行学习;另一类则是长期选入截止到某一版本,这类主要有两篇文章《一件小事》和《友邦惊诧论》,其中《一件小事》从1950年第一版语文教材选入至1986年(其中1961年未选入),整体选入13次之多,《友邦惊诧论》则是从1958年开始选入至1993年(除1959年、1963年两套修订版外均有选入),共计选入10余次。

在此,我们首先考察第一类特定版本选入一次的文章情况。这类情况主要出现在1950年中华人民共和国第一套初中语文教材和1956年初中《文学》中。中学语文教材的编选从不只是单单凭借文章自身文学属性的选择,尤其是对于一些特殊时期的语文教材来说,其文章入选必定是有利于国家主流政治意识的传播,从这一角度来看,我们便不难理解此类情况的出现了。这类文章的选入势必存在其特殊的意义,且这类文章都是存在于新中国成立初期的几套教材中,在新中国成立之初,语文教材的工具性、文学作品的社会作用、语文教育的政治意义远超过文学意义的时代里,他们的出现必定涉及一定的政治背景。

首先,我们来看1950年这套教材,当时的中国百废待兴,社会的主要任务是经济建设,迅速恢复国民经济,疗愈国民在战争中的创伤,进而巩固新生政权。在这种情况下,中央人民政府以1946年陕甘宁边区政府教育厅出版的《中等国文》为蓝本,迅速改编出版了一套初中语文教材,这套教材中选入5篇鲁迅作品《给颜黎民的信》《最先与最后(节选)》《鸭的喜剧》《一件小事》《故乡》。其中《给颜黎民的信》(第一册第17课)、《最先与最后(节选)》(第三册第8课)、《鸭的喜剧》(第四册第14课)这三篇在下一套教材中便不再出现。《给颜黎民的信》一文,笔者认为不再选入的原因是其文义相对较为浅显,无明确的革命性,对于“帮助学生培养辩证唯物主义世界观和共产主义道德”无重要意义。但文章对于如何阅读求知,有较好的指导作用,且其文章格式符合书信格式,适宜作为小学生学习例文,因此更适宜放在小学,因此,自1958年由人教社出版的《高级小学课本·语文》开始便陆续将此文选入小学语文课本。《最先与最后》一文也是从1956年版开始不再选用。这篇文章意在突出国民性弱点,凸现国人不敢面对失败的现实。全文整体色调较为悲观,而当时正处于新中国成立初期,新政权刚刚确立,正是需要积极、稳定的思想意识之际。因此,在教材的选文上,更应注意积极色调。此外,这篇文章通过讽刺当时国民的逃避性格,意在体现求新求变的思想,但作为新中国成立初期,应是稳中求进,珍惜来之不易的革命成果,不应过于激进。《鸭的喜剧》是一篇带有纪实色彩的小说,文章描写的是作者与俄国盲诗人爱罗先珂的交往,透过鸭子的喜剧对比出蝌蚪的悲剧。文章最后写道:“现在又从夏末交了冬初,而爱罗先珂君还是绝无消息,不知道究竟在那里了。只有四个鸭,却还在沙漠上‘鸭鸭’的叫。”通过四只小鸭子在游泳时“吃掉”爱罗先珂的蝌蚪,使得爱罗先珂遗憾离京,进而“揭示了生存竞争、弱肉强食的生命规律所折射出的社会现象,委婉表达了人间不可能无所不爱,唯有反抗强暴,才能保护弱者的思想”。由此可见,《鸭的喜剧》一文既符合新中国成立初期中苏建交频繁的政治色彩需要,且文章自身“反强保弱”的内在精神也正符合新中国成立初期中国人民对帝国主义的愤怒,对人民革命事业的热爱。但随着国家政权的日趋稳定,教育部于1956年根据新的政治形式,对语文教育方针进行了修订调整,出台了《初级中学文学教学大纲(草案)的〈说明〉和〈补充说明〉》(下文简称《说明》)。《说明》中对教材所选文章明确提到“这些作品,对帮助学生培养辩证唯物主义世界观和共产主义道德,具有重大意义”,显然《鸭的喜剧》中体现的“弱肉强食”“人间不可能无所不爱”这一系列主旨并不符合“共产主义道德”。

此类情况的另一套教材是1956年出版的初中《文学》。前文已经提到,这是我国历史上唯一一套文学、汉语分科教材,是我国语文教育史上的一次伟大尝试,有学者称其为“夭折维纳斯”,虽然只实行了一年半的时间,但是这套教材却可以称得上是20世纪我国中学语文教育发展史上的一座里程碑,吴伯箫先生曾这样评价过:“要搞出一套好教材不容易。为大家所普遍称道的教材,70年以来还没有。比较起来。《汉语》《文学》分家的那套教材好一点,是新中国较完备的一套语文教材。”这套教材在编写上有其独特的魅力:文学教材的体量增加,文学选文的质量、范畴增加。分科后的文学教材整体选文数量增加,达到140篇。整体选文数量的增加,成为鲁迅文章入选数目增加的一个客观原因。

同时,对于这套教材的筹备编写,国家极为重视:“毛泽东同志亲自过问,党中央政治局扩大会议批准,胡乔木同志直接领导,后来,周扬同志也参与领导,在教育部内,则由教育部副部长、著名语文教育家、文学家叶圣陶先生直接领导,人民教育出版社主持这项编辑工作的是著名作家吴伯箫、文学史家张毕来在编辑过程中,还召集了几次作家座谈会,茅盾、老舍、臧克家、萧三等都提供过意见”。可以看出这次教育教材的改革编写,已不仅仅是语文教育界的事,国家领导人的关注与过问,必然注定这套教材的政治意义,因此这套教材中对于文章的选择强调使学生通过文学认识社会,通过文学了解社会。我们来看这套教材的编写大纲——《初级中学文学教学大纲(草案)》(以下简称《大纲》),这也是我国第一部中学语文教学大纲,《大纲》对于现代文学选文的基调提到“反映‘五四’以来人民革命斗争的各个方面,配合革命运动各个时期的具体的政治任务,用革命的民主主义思想和共产主义思想教育人民。这些作品,对帮助学生培养辩证唯物主义世界观和共产主义道德具有重大意义”。这决定了教材编写者在选文时的倾向性。鲁迅的作品,自其诞生之日起便被赋予了很强的政治意义,同时在《大纲》中更明确提到“……以鲁迅为首的进步作家,在中国共产党的领导和教育下,创作了许多富有革命性的优秀作品。……鲁迅的作品,在教学大纲规定的现代文学作品里占最大的分量。教学大纲规定,初级中学学生从一年级起就学习鲁迅作品,以后逐年加多加深”。因此,在这套教材中,鲁迅的作品选文数量的增加便不足为奇了。那么我们看一下有三篇片选文《风波》《聪明人和傻子和奴才》《为了忘却的纪念》只有在这套教材中出现。其中《为了忘却的纪念》后来由初中部分转入到高中部分,学者普遍认为是因其主题思想较为深刻,对于初中生来说,理解起来有较大的难度,而对于高中阶段的学生来说,在教师的正确引导下,更有利于领悟其内涵,因此自1958年起,这篇文章便编入高中语文教材。

另外两篇文章《风波》《聪明人和傻子和奴才》,前者选自鲁迅的小说集《呐喊》,文章以张勋复辟为历史背景,以“辫子事件”为线索,反映出辛亥革命的不彻底、中国农民的麻木与保守、冷漠与愚昧,通过一个个小人物的塑造传达出来的是鲁迅对于革命后旧农村落后状态的批判,对于农民精神软弱性的不满,进而呼唤农民的觉醒。《聪明人和傻子和奴才》选自鲁迅的散文诗集《野草》,全文洋洋洒洒不过八百余字,短小精悍却含义丰富,通过三个连名字都不曾拥有的人物塑造,展示了三种人群,“聪明人”的阴险与伪善,“奴才”的麻木与卑怯,“傻子”的果敢与反抗,全文没有正面表露出作者对于任何一种人群的倾向,但是却可以通过简单的对话传达出对于改造国民性的迫切期待。两篇文章虽然形式不同,却都通过对小人物的塑造,相对简单的情节架构,传达出作者对于国民性改造的迫切希望。这恰恰符合我国新中国成立之初,对于文学作品社会作用的需求“文学是真实地具体地反映社会现实的艺术,如毛主席说的,是‘团结人民、教育人民、打击敌人、消灭敌人的有力的武器’。文学以艺术力量感染读者,使读者从生动的艺术形象认识社会生活和阶级斗争,在潜移默化之间提高他的思想,深化他的感情,培养他的正确的审美观点。文学教育的主要任务是让学生领会文学作品,从而受到社会主义思想教育。”

四、前无后有

最后一种类型是“前无后有”,即某一篇文章在新中国成立初第一版未选入,随后从某一版本开始选入至今。代表性的有大家所熟知的《社戏》《从百草园到三味书屋》《藤野先生》等。其中《社戏》自1956年选入至今(仅1958年未选入,但1959年修订后便回归),共入选16次;《从百草园到三味书屋》1956年开始选入(1958年未选入,1959年修订即选入)至今16次;《藤野先生》1955年选入一次,随后1978年开始选入至今,共计选入11次之多。《社戏》一文早在1936年叶圣陶先生便将其作为写作教学例子进行分析,可以看出其自身特有的教学典范性。全文采用儿童叙述视角,以“社戏”这一活动为线索,“我”的少年生活经历为依据,先后描写了三次“社戏”的经历,进而塑造了劳动人民淳朴、善良、友爱、无私的好品德,表达了鲁迅先生对儿时生活、淳朴人民的怀念。字里行间我们可以深刻地感受到鲁迅孩童时代的天真,反射出世间的真善美。中华人民共和国成立后,在1956年《文学》教材中,配套教参介绍说:“鲁迅出身没落的地主家庭,小时候受封建教育,读的是难懂的古书,过的是受封建束缚的生活。他对这种教育和生活发生了很深的反感。”。在目的要求设置中写道:

1.使学生认识鲁迅童年时代的生活,理解他的厌恶封建教育、热爱自由生活、热爱农民孩子的思想感情。

2.使学生认识农民孩子的优良品质,培养学生热爱劳动和劳动人民的思想感情。

3.使学生理解本文中自然景色的描写,体会自然界的美丽,从而加深学生对“描写”的概念和作用的理解

4.培养学生段落提纲、口头叙述、运用词语和背诵散文的能力。

虽然《文学》这套教材只使用了一年半的时间,但其对于此后教材中的文本解读起到了导向性作用。直至今日,我们对于《社戏》的解读总体上也是将其视为对“童年生活美好的怀念及对中国传统民俗文化的介绍传播”。同样,教学参考书对于《从百草园到三味书屋》一文的教学目标则是这样写的:“使学生感受到禁锢和压迫儿童身心发展的封建教育制度,并使学生感受到如今生活在新环境下,接受新教育是多么的幸福,要珍惜现在的大好时光,把握读书的机会,好好地学习。”,和《社戏》一样作者采用儿童视角,通过诗画般的文字,为读者们塑造了一个活泼可爱的少年鲁迅形象,呈现出一个妙趣横生的童真世界。文章整体色调活泼明朗,积极向上,引导学生珍惜现有生活。

另一篇典型文章《藤野先生》,与前两者儿童视角小说形式不同,这是鲁迅描写自己在日本留学时经历的一篇散文,文章采用明暗双线结合的叙事手法,明线是“我”与藤野先生交往的情况,以“东京—仙台—回国”这一系列地点的转移为线索,叙述了“我”与藤野先生的“未见—初识—怀念”,这条明线背后的暗线,则是作者内心深处的家国情怀。有学者指出,文章名为《藤野先生》,实则并未以“藤野先生”这一人物形象为主要笔墨,在对“藤野先生”直接描写以外的文字中,我们可以看到一个在困境中寻求救国良药的鲁迅,一个对那群打着救国旗号却过着醉生梦死生活的“清朝留学生”失望之极的鲁迅,一个辗转学医后意识到国家的病痛不在表而在内在的鲁迅,一个思索再三后选择弃医从文的鲁迅,正如鲁迅自己所说:“因为从那一回以后,我便觉得医学并非一件紧要事,凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要著,是在改变他们的精神,而善于改变精神的是,我那时以为当然要推文艺,于是想提倡文艺运动了。”可以看出这是一篇能够典型反映鲁迅“爱国主义”形象的文章。正如1956年《文学》这套教材的配套教材中在“编者的话”写道:

学生读这两篇作品(《从百草园到三味书屋》《藤野先生》),可以认识鲁迅少年和青年时期爱好自由的个性和爱国主义思想。这种个性和思想,反映了当时人民反帝反封建的民主主义和民族主义的觉醒。

“学习是为了更好地指导生活”,培养中学生的爱国情怀和忧患意识,“利用文本培养社会化的智力,构成了历史的道德意义”,《藤野先生》一文从文章的经典性和其内在的思想性来说,都可以很好地达到这一目标。

因此,不论是儿童视角的《社戏》《从百草园到三味书屋》,还是回忆视角的《藤野先生》这三篇文章中所反映的童真、积极进取、爱国情怀对于三观形成关键时期的中学生来说,都可以达到选文对于“要照顾经典性可读性,适合教学,以及文体篇幅深浅诸方面,并不容易”的要求。

时至今日,鲁迅已经成为一种经典文学的代名词,在近百年的教材选编中选入情况跌宕起伏,但其文章凭借自身的经典性存在至今。可以说,鲁迅的作品也不会完全从语文教材中消逝,相反对于其作品的阐释将会日趋完善,正如有学者说过:“叙事方式不仅仅是文学的一种形式元素,是由政治环境、科学技术、人与人之间的信息交流途径等多种因素促成、能够体现一个时代整体文化氛围的话语共同体,也是透视人文精神与工具理性的一把钥匙。”对于鲁迅作品的改变,只是随时代、观念的演变而进行更合理的解读与编排。