那天,她仍像往日一样,闷着头心不在焉地闲走,在风雨桥上,差点与人撞了个满怀。

抬头一看,是老校长——当初教过她的语文老师。这么多年了,她没想过要联系老师,有什么可联系的呢?自己混成了这个样子。现在回来了,意外地碰了面,让她有些尴尬。校长虽然不再年轻,可他依然那样和蔼,依然认得眼前这个已经长大了的学生。那时,是老师教她热爱写作文。她似乎对文字天生敏感,身边的一草一木,旁人的一言一行都会触动她那颗幼小的心灵,于是她的文字有如她透亮的眼睛一样,灵动如水。她的作文被当作班上的范文,他经常叫她起来念。她开始照着本子读,读了两行,她的眼睛就有些漂移了,一会儿看看窗外,一会儿看看老师。三百字的作文早已装在了她心里,从那张可爱的小嘴欢快地蹦出来,歌声一般在教室里流动。老师背着手从讲台上走下来,脸上全是满足,在两组课桌之间昂首踱步,从这边走到那边,从前面走到后面,好像没走几个来回,她就长大了。她像只羽翼丰满的小鸟从窗户飞走了,那以后,再也没有飞回来过。不过,老校长还是多多少少从她母亲那里知道一些关于她的景况。

老校长问到她,母亲没怎么往深里说,总是长长地叹气——这闺女命苦啊!于是老校长就知趣地岔开了话题。那天,本来老校长想让母亲转告她,村小正缺一名美术老师。如果她愿意,他去争取,作为特岗教师报上去,应该没有问题。可最终还是没说。

可巧了,现在碰上了,他们在风雨桥上坐下来,老师就郑重其事的把这个事告诉她,说虽然工资不高,基本的生活是没有问题的。

临走,老师轻轻拍了下她的肩,她看到的还是老师原来那种鼓励和信任的眼神。

有了这份工作,她就不用看别人的脸色活着了,也少了每天的胡思乱想。她感觉一下子轻松了不少。

星期六,她不想呆在家里。她那个家在镇上,死气沉沉的。吃了早餐,牵着女儿豆豆逃似的出了门,坐上班车来到老木寨。老木寨是她娘屋。女儿见到外婆十分高兴,缠在身边问长问短。两老少有说不完的话,逗不完的乐,她反乐得自在。

好久没到河边了,想去看看,顺手抓了画夹,跟豆豆说听外婆的话,她去一会儿就回来。

初秋的老木寨到处还郁郁葱葱,田坝的稻子正在灌浆,土坎上的南瓜一天比一天胖起来。向晚,下过一阵分散小雨,湿润的空气里飘逸着泥土和庄稼的味道。那些褐色的蜻蜓组成阵势在头顶上盘旋。脚下走过的田埂,时不时有青蛙慌不择路随便一跃,很快就消失在稻丛中。

转过几弯田埂,木娘来到了银杏树下。银杏叶已经黄了,金灿灿如巨伞一般撑在桥头。她面对着硕大的树干,静静地站了一会儿,眼前浮现出小时候的情景——她幼时身体不好,吃了好多草药也不见效。有人给母亲出主意,说拜个“保爷”试试。母亲找到算命先生,算命先生一边翻书,一边掐指,说她命中缺“木”。母亲明白,就选了银杏王作为她的树父母,假托树王的名义,取名木娘。你还别说,自此之后,木娘这棵小树就郁郁葱葱地长开了。逢年过节,母亲会拉着木娘到树下给树王磕头拜祭。

这会儿,她心里想着:你老人家得继续保佑你的女儿啊!她走过去,一边轻抚着粗糙的树皮,一边看向索桥,桥侧青石墩一直铺到水边。她模糊的记起,还没有架通索桥那些年,两岸全靠渡船相通。码头上,一只船刚刚靠岸,有人从船上走下来,岸边蹲着的人立即起身,准备跨上船头,一上一下的人群,肩上、手里有鸡、鸭子、猪崽的叫唤声,在这些杂乱的声音中,他们相互间打开笑容,招呼着问候着,生活的场面甚是热闹。现在,却是如此寂静。

紧挨着码头的河堤是一溜杨柳,它们垂到水面上,几只木船拴在树下,随着微波轻轻摇摆。

木娘把画板支在地上,选好角度。河面干净明亮,清晰地倒映着索桥、山色、寨景。

她观察了一小会儿,先是草草几笔勾勒出景物的轮廓——以码头小船为前景,银杏王和索桥居中,背景是远处的寨子。再由近及远描出细节。她不时抬头看看,又低头涂抹几下。水面,索桥,还有银杏树,她好像看到了童年的自己,看到了玩伴,看到了村子里熟悉的那些人,甚至一条狗,一头牛,一群鸡鸭……一会儿清晰,一会儿模糊,像流水一样在眼前奔跑。时间就在她横着的画笔下无声无息地流淌。有时会起几丝风,吹动耳畔的秀发,吹迷了眼睛。一切是那么安静、悠远。

她完全不知道,有人在她身后站了许久。这个人最近几天,经常往老木寨跑。他一来就走进巷子,走近那些老人。他摘下草帽一边问老人,一边在本子上记着什么。

画得可真好,比实景还好看。不知是有意还是无意,他发出了赞美的声音。

这一声,惊动了木娘手中的笔,回头间,笔在纸上重重地戳了一下。

木娘嗔怪他要吓死人家了。

那人赶紧陪笑,说自己情不自禁,脱口而出。

木娘不再理会他,迅速收起画板,起身径直走了。

女儿正跟隔壁的小男孩玩得入迷。木娘问豆豆想没想妈妈?豆豆埋着头,说不想。

母亲则和小男孩的奶奶王三娘闲聊。木娘跟王三娘打了声招呼,进屋放了画板。转到厨房喝了口水,问母亲有没有什么可吃的,母亲说锅里有煮红薯。木娘问豆豆,要不要红薯?豆豆没理她。这会儿,电话响了。是杏子打来的,让木娘去陪她吃晚饭。好几天没见到彼此了,今天她的农家乐客人少,忙一下就OK 了。

挂了电话,木娘对母亲说,她不陪母亲吃饭了,要去陪杏子。

母亲扬起微笑,她知道杏子是女儿的闺蜜,两人亲如姐妹。自从女儿在村小当了老师,难得见她这么轻松,当母亲的心头也跟着宽泛一些了。

时间还早,木娘并没有急着去找杏子,加入到豆豆和小男孩之间玩了一会儿。等太阳下山,照不到木屋的时候,她才出门。

杏子正站在农家乐二楼的回廊上,老远看到木娘,扯着嗓子喊,说木娘像个小脚老太太,半天出不了门。木娘不答,向她挥了挥手。

回廊上一张小饭桌已经摆好。桌上的火锅漫不经心地开着,里面煮的是血浆鸭,旁边还有一碗丝瓜汤。

还没坐稳,木娘迫不急待地操起筷子夹了一块鸭肉说,就爱吃咱们杏子做的血浆鸭。让我替你尝尝够盐了没?哇,好烫!杏子呵呵地笑道,烫不死你这个吃货。

杏子倒了两杯红酒,端起高脚杯,深红的液体在杯中荡漾。

来,庆贺一下。

木娘知道她又在故作神秘。也不知这回要庆贺她干了什么惊天动地的事。上一次,是为她回归单身而举杯。

本来,杏子一直劝木娘赶快离了,劝着劝着,没过多久,杏子倒成了单身。这让木娘有些转不过弯来。杏子的性格直来直去,敢爱敢恨。她为了爱,嫁到省城,结果过了两年不合心,收拾行礼打道回府。这要是木娘,万万做不到的。

她们碰了一下,杏子才说,祝我生日快乐吧。

还差十来天呢,搞什么鬼?

10月8 号才是杏子生日,木娘记得的,这么多年几乎都陪她过。可今天,杏子硬要说是她的生日。还让木娘替她记住,从今往后,她的生日是农历初九,不是阳历8 号……

不等木娘发问为什么,她主动解释,如今从城市回到农村,要重新做人。

木娘盯着杏子看,仿佛要在她脸上看出从阳历到农历有什么变化。

有了几分酒意,杏子的话更直白了。

今天本宫正好三十岁。三十而立,难道仅是针对男人来讲的吗?放他娘的屁!女人三十又会怎样呢?是不是像我,咹——又回到原点?

木娘奚落她发什么感叹?现在一个人,不是挺自在的吗?

自在,没错,就是自在。离婚对于女人来说,痛并痛着。可是,你不离,明明不快乐,比死还难受,干吗死撑着,咹?长痛不如短痛,离了就离了,有什么可沉沦的,大不了重头再来……心若在梦就在,天地之间还有真爱,看成败人生豪迈,只不过是从头再来……呵呵,来来,干杯……

木娘不得不服气杏子的洒脱。但有一点是相通的,当受伤之后,两个女人不约而同选择回到老木寨,回到娘家。

很快,杏子感觉有些不对劲——木娘今天咋不祥林嫂了?都有些不习惯了。

杏子说木娘有点祥林嫂,是因为木娘爱在杏子面前倾诉她的伤心事。见一次说一次,一遍又一遍的倾诉。不过她不是随便抓住一个人就讲,她只对杏子讲,对闺蜜讲。

最初杏子还时常打断她,帮她分析问题之所在,出路在哪里,实在不行,快刀斩乱麻。后来,她只管自顾自地讲,杏子插不进话。干脆让她讲,杏子没心没肺地听。

木娘的伤心事是关于她和小树的。

那时,木娘离开老木寨,在广东一家电子厂做会计,很得老板赏识,每个月工资有一万多。她上师大学的是美术教育专业,毕业后不想教书,又自学考了会计证。本来以为,这辈子多半是在广东这边混下去了。可是鬼使神差的,在网上遇到了昔日的同学小树。他在西部一个山村支教。小树对书法很有感觉,写得一手漂亮的行书。这深深地吸引了木娘。木娘特意请了假去看小树。在下火车那一刻,小树着实打动了木娘——他由于搞错时间,提前一天在车站等候。见面时,他手里的野百合都蔫了。小树所在的山村,不通公路,他们足足走了一整天才到。那是只有20 个学生的学校,小树已经在那里坚持了两年多。一年前,小树到城里办事,顺便在网吧上了下网。在QQ上,一个同学告诉他木娘的联系方式。从此,本已失联多年的同学,在无数个寂寥夜晚,互相通话聊天,温暖着彼此的心。他告诉木娘,再有一年,他就可以回老家了。问木娘愿不愿意一起回去。小树给木娘的印象,还是当年同学的样子,不善言谈。木娘认为,男孩话不多,是诚实本分的体现。自从去看了他之后,她就铁了心,此生非他不嫁。家里所有人都反对,说木娘在公司发展得那么好,放弃了多可惜。更何况家人并不看好小树。小树家境不好,回来不知道能不能找到工作。跟家里搞得不愉快,结婚时,家人也没来祝福。他们俩连婚纱照也没拍,请了几桌客就算在一起了。不久,小树考起镇中学的老师。初婚那段时间木娘一点也不后悔,她甚至觉得很幸福,找到了自己喜欢的人。

可是,生了女儿之后,这种好景并没有维持多久。由于女儿早产,体弱多病,三天两头泡在医院里,长期因担心女儿,神经压抑,木娘的身体也经常报警,有时,母女同时住院。小树的工资多半用在了医院里,经常入不敷出,他的心态就变得大不如前了。他逐渐失去了耐心,最后到了不管不问的境地。木娘找他谈,他要么不说话,要么就歇斯底里,劈头盖脸大骂一通。

好不容易等女儿长大一些,上了幼儿园。她们去医院的次数才少下来。这时,娘家人的气也消了。木娘才敢回去看看母亲。父亲早年就去了,弟弟在外面打工,家里只剩下母亲。母亲问她过得怎么样,她不敢多讲。只是一不留神,不争气的眼泪就扑扑地滚落下来了。细心的母亲知道女儿有委屈。就说,当初是你的选择,怪不得别人。如果实在过不下去,就回来,老妈这里是你永远的家。

现在,小树变了,变得让木娘无所适从。家里的大小事情,他一概不管不问。整天抱着手机看,木娘做好饭菜端到他面前,他眼睛仍然没有离开手机屏幕。最可恨的是晚上,把女儿哄在小床上睡着了。木娘一丝不挂躺在他旁边,他无动于衷,宁愿抱着手机,也不愿抱一下木娘。他们一个月甚至几个月也不做一次。后来,木娘干脆合衣而眠。人是躺下了,旁边的蓝光像幽灵一样闪烁,木娘整夜整夜的失眠成了家常便饭。

过到这个分上,她已对他不抱什么希望了。但心头的堵却一日日的加重,只有在杏子那里哼哼叽叽,仿佛才能缓一口气。

杏子当初嫁到省城,开了家像模像样的酒店。日子过得很润泽。木娘羡慕不已。木娘羡慕的不仅是杏子有优越的物质条件,更重要的是她老公那么爱她,什么事都听她的,哪像自己活得如此窝囊。那时,木娘还跟杏子戏说,就算自己离了十次,杏子也不会离的。而现在,杏子不声不响离了,真是不按规矩出牌,好好的一副牌被她打烂了。在木娘看来,杏子毫无征兆的离婚,打击的不是杏子,好像是她自己。

她跟杏子一点都不一样。杏子没牵挂,说走就走,而自己有了女儿,就有了牵牵绊绊。木娘跟小树谈过离婚的事,他的态度很不友好。一开始死活不同意,后来,说实在要离也可以,叫木娘净身走人。木娘并不在乎什么家产,除了那套70 平米的房子,他们也没什么可争的,只是让木娘无法接受的是自己又没背叛他,凭什么净身出门?净身出门就意味着她自己在名声上败下阵来。

更让杏子可气的是,劝去劝来,木娘的思维逻辑就有些变态起来。杏子说她变态,是从木娘觉得自己委屈不幸,全是小树这个无情男人造成的,他们之间苦大仇深,势不两立,到最后她又同情起小树来。她说,要是她离开了,他以后很难找像她这么好性子的女人,孤苦伶仃一个人多可怜啊,她不忍心……杏子真拿她没办法,急了就塞她一句:可怜之人必有可恨之处!

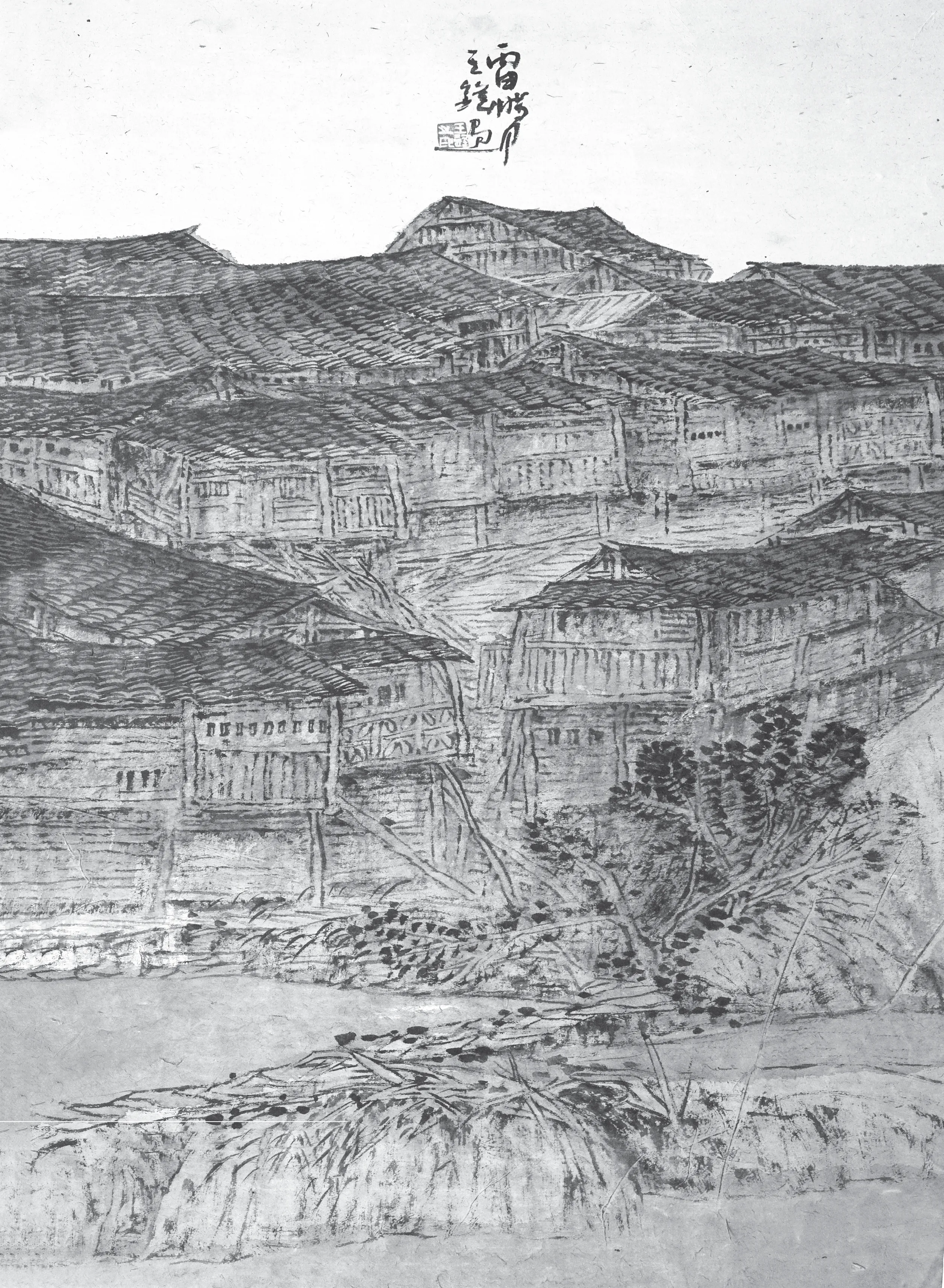

▲ 乡土系列之一 (国画)/ 王 锋

木娘怎么能够甘心呢?她是个心性很重的人。她不愿意承认自己失败。

渐渐地,杏子也懒得劝她,凭她爱说咋说好了。

她们正闲扯着,昏暗的视线里有个人影正朝农家乐走来。

那人对这里好像很熟悉,很快就到了回廊上。他摘下草帽,说杏子老板,今天有客人呀。

杏子示意他快坐下来一起吃。他也不客气,说着从边上拖了只凳子坐下。

天已经擦黑,杏子拉亮电灯。回到座位上。

我来介绍下……

怎么是你啊?不等杏子介绍,借着灯光,木娘和那人几乎同时看清了对方。不约而同地问了这声怎么是你。

原来你们认识啊?

不认识!又是同时出声。

呵呵,呵呵,你们太好玩了,是紧张还是怎么的?

俩人避开目光。过了一会儿,杏子说,放松放松。还是介绍下吧。

这位是镇上文化站高穗之站长。这位是我闺蜜,胡木娘老师。

那人说,叫我穗子好了,别人都这么叫。跟杏子老板老熟人了。他端起杯子又说,胡老师这名字好特别,容易让人记住。来碰下杯。

三人将杯子碰在一起,木娘说,你也别叫我胡老师,叫木娘吧。既然是杏子的朋友,有幸认识,干!

他们一边吃喝,一边闲聊,不知不觉,夜色更深了些。

木娘起身说,她得先走了,豆豆一会儿要睡觉,找不到她会闹外婆的。

穗子跟着站起来说,一起走,我也还有事,白天约了你们胡家老鸭客,要去听他讲讲鸭文化。

杏子说,木娘,你不陪我睡了?

木娘说,我先去看看小家伙,如果她不啰嗦,我再来。

杏子说,把小家伙带来,我好久没见她了。

木娘说,看情况。

木娘和穗子一同下楼。穗子用电筒给木娘照路。

他们默默地走着,黑暗处的稻田里虫鸣此起彼落。走了一会儿,穗子无话找话说,老木寨真是个好地方。我来到这儿就不想走了。

何以见得?

我说的是真的,这里的民居,环境都保护得很好,人心善良。是个适合呆下去的地方。对了,你今天还没画完,明天还要继续不?

应该还要去吧。

挺羡慕你们会画画的。天底下的景色,在你们的笔端生出来,好奇特的感觉。

有什么可羡慕的,每个人都有自己的长处,你会的我也不会。

我啊,也没有什么特长。

别谦虚了,没点特长能当文化站长么?你刚才说要去听听鸭文化,鸭有什么文化?

有啊,传统放鸭背后也有它的故事和文化……

你们这些文化人就会神秘兮兮的。

不是我神秘,是你们老鸭客的故事神秘,我老早就听说了,你们胡家的那位老人,放了一辈子的鸭,他身上有许多关于鸭客这种古老职业的故事,挺吸引我的。

你们城里人,看到什么都新鲜……好了,我到了,太晚了也不邀请你去家坐了,再见。

好的,再见,明天见。

穗子站在岔路口,照着木娘,一直等她走到家门口才继续朝另一个方向走去。

木娘才到门口,杏子电话就来了。木娘说才到家,正准备给你打你就打来了。

那头说,鬼才信你,几分钟的路走成了马拉松,蚂蚁都被你们踩死了吧。跟帅哥都说了些什么,快招来。

什么都没说,路黑,走得慢。哪有你想的那么诡。还要不要我来陪你了?

不要了,才陪帅哥,又来陪我,不诚心,不要了。我明天要早起去镇上买东西,今晚就饶你了。

电话挂了。木娘眉眼间还残留着会心的笑。

第二天,木娘又去画索桥和银杏王了。眼前的景物与头天别无二致。画架已经支好,碳精笔在手里握了半天,手心都生出汗来了,却怎么也落不下去。她心里无端不踏实起来,漫无目的打量着四周,身后的空地里除了一只公鸡带着几只母鸡啄食,什么也没有。她又往索桥上望,空无一人。她扔下画笔,站起来朝索桥上走去。索桥两边用粗实的钢丝拉着,桥面由一块一块的松木板拼接铺在一起,踏上去,脚下就有了轻微的晃动。木娘不自觉地展开两臂保持平衡,慢慢往中间走。走了几步,明显的感觉河面的风吹拂着脸颊,吹动着头发,衬衫和裙子一下子也灌满了风,索桥晃动幅度更大了一些。她只好横着往边上挪了两步,抓住钢丝绳。就在不经意的回头间,她看到有个男人正蹲画板前。这时,那人站起来,正好看着她。

喂,木娘,我来看你画画呢,你怎么到桥上去了,快下来呀。

穗子首先打招呼,不等木娘吱声,他又说,桥上是不是风太大了站不稳,别急,我来扶你。

别来别来,我马上下来……木娘转身的时候险些摔倒。

站着别动。这时穗子已经到了桥头。

他加紧几步,桥更加晃动起来,木娘啊的一声坐在桥面上。

穗子到了面前,伸出手说,叫你别动,摔倒了吧。

我哪里动,是你动好不。

他们下得桥来,到了画板前,正好水面上游来了一群鸭子。穗子说,你看鸭子来当你模特了。你看这儿,他指着木娘的画说,桥的下方这一块水面有些空,不正好画上几只鸭子吗?

看不出,你也懂构图啊?

嘿嘿,不懂,乱说的。穗子搔了下后脑勺。

木娘画了几只鸭上去,但仍觉得少点什么。

这时,听见有人唤:咿呀——来呀——。鸭群应声嘎嘎地吵闹起来,并向着岸边回游。快到跟前,它们却在那儿徘徊起来。

还是穗子提醒,咱们挡路了快让开,胡大伯的鸭子要回家吃晌午。

他们往旁边移了移,鸭群就上岸了。排成“一”字,摇摇摆摆往寨上走去。

木娘把目光收回来,落到穗子脸上。

穗子的脸有些红了,赶紧找话说,要不要听一首关于鸭子的儿歌?昨天听胡大伯说的。

看来真有收获啊。

那当然。

倒想听听。

点点姑娘穿红鞋,摇摇摆摆下河来。手头拿张花帕子,问你去哪里吃酒来。

呵呵,呵呵,真有意思。

冬天,农家乐没有生意。前几天,杏子到学校找到木娘,说她要进城两天,也没说什么事。反正她是个自由人,说走就走,木娘也习惯了她的风格。

二舅家杀年猪,打电话来接母亲去吃疱汤,母亲让木娘陪她一起去。木娘要改卷子,去不成。

眼看就要放寒假,却下起了冻雨。路被封了,班车停开。

一连几天,天阴着脸,风一个劲地刮,毛毛雨飘在树上,光秃秃树枝像肿了一样,比平时粗了一圈,操场的水泥地如一面镜头,亮光光的。学校里只剩下木娘一个人。她改完最后一张卷子,天就暗下来了。她打开电磁炉,煮了几根面条当晚餐。

木娘想起穗子说的话,老木寨真的是个好地方。真要感谢老木寨过去生养她,现在又接纳了她。俗话说,母亲在哪儿哪儿就是家。难怪过去女儿们出嫁都要伤心地哭,那是舍不得离开母亲,害怕从此没有了家。可当女儿成了母亲,她不得不把别人的家当成自己的家。

这段时间,女儿豆豆在家有小树陪着玩,也没怎么想念木娘。想也没有用,木娘被冻雨堵在学校回不去。这当然是个理由,但更为充足的理由是木娘害怕回家。那个家是冰冷的,寂寞的,让她感到憋气、压抑、苦闷。

前面那几年,木娘没事做,一直呆在家里。白天,他去上班了,她就起来照顾豆豆,还有乡下来的婆婆。一日三餐,她尽可能多做些杂事暂时忘掉痛苦。可是,一到闲暇时间,她就变得紧张起来。那是一种无声的紧张。她想到逃离,逃出屋子,逃避他的视线。那些时候,她总是一个人出门漫无目的闲逛。有时,不知不觉就爬上了一座山,在林子里久坐,天黑了也不愿下来。她不知道,从前那么开心快乐的自己何时变得如此颓废,如此无助。最初两年,他们还能在一起讨论书法绘画,一起谈古论今。可是,后来,他就说她不懂,别瞎说。再后来,干脆一个字不提书画,不提艺术,甚至不提生活。半个字也懒得出口。

也不知从什么时候起,她曾经仰慕的那个人,那个把书法写得那么秀美的男人,那个不爱说话却心地善良体贴入微的男人,变得那么无趣,那么冷漠。这些都是她始料未及的。当她厚着脸皮问他为什么会这样时,他连眼皮也不抬,冰冷地甩一句,说什么疯话!

也就从那时起,木娘的心就冷了。她再也不画画了。她用来遣怀的只有文字。那些或长或短的文字放在一个上了锁的空间里。她只给了杏子一把钥匙。

来老木寨当老师,她居然又提起了画笔,不知这是不是好的兆头。窗外的冷风仍然在黑暗中鸣叫,窗台的灯光下,她铺开的画纸却有阳光的温暖。那天的写生还没有最后完成。后来想让穗子陪着再去的,可终究没去。也不知怎么了,她怕再见到他。见到他,她心里就会乱,心里乱就画不下去。她不想让他看出来。后来也是这样,一到晚上,她展开那张画纸,那几只鸭子的旁边,她试图画只小船,小船上立着放鸭人,也就是鸭客。那鸭客的形象,应该长得像穗子……画船的地方因第一次慌乱,在纸上重重戳下的痕迹,她用橡皮擦拭,可怎么也擦不掉。那痕迹是一道影子,一道立起来的人影,是穗子的影子。穗子的影子无数次出现在她的眼前,挥之不去,她似乎感受到有一团暖意向她包抄过来。他说话的声音多好听,俊朗的面容有一种熟识的感觉。怎么能有这样的念头,木娘感到不可思议。

这天晚上,木娘在睡梦听见好像有人敲铁门。

是谁呢?都深更半夜了。木娘的宿舍在二楼。她推开门站在过道上,用手电照过去。对方的那束光立即熄灭了,抑着声音说,木娘,我是穗子。

穗子啊,这么晚了,有事吗?

冷死了,我可以进来吗?

这——木娘犹豫了片刻。还是下去给穗子开了门。

醒来的时候,木娘的脸还有些火辣辣,从昨晚到现在就没退过。

窗外一片晶莹的白,天空已经放晴。