人,其实就是一些撒在世间的草籽,繁花满枝,落叶凋零,无不自成风景。

那些年,戴着青春的面具,在县城和乡村之间,我反复奔忙。南方丘陵山地,飘带似的泛白沙石公路上,一辆破旧的125型摩托,载着我和所长,不时淹没在前面大车卷起的漫天灰尘中。那时的我年轻,不安于现状,躯体蓄满飞翔的能量,虽在一处乡村税务所讨生活,却对未来充满了期待,总以为青春拥有无限的可能,世界等待着我去征服和丈量。

说是税务所,其实只有我和所长两人,被戏称为两个人的税务所。这里离我居住的县城并不太远,却是个没人亲无人疼的地方,工作上遇到难处得自己解决,工资和费用全控制在城区中心所,我俩就像流放在那里。所里没有办公用房,我对工作的懒散,所长倒是宽容,并不责备。也不知科班出身的他,早年是否就是这样过来的,所以才特别理解我,把年轻人的懒散,看作一个人的必然成长过程。

所长干税务这一行快二十年,如今人到中年,才混到这无级别的职务,他的同学做到局长副局长的有好几个。平日,身上喜欢胡乱搭件褪色的制服,且衣袖卷得老高,咋一看,跟个刚下地的农民差不多。表面上,所长就是个老油子,似一切看透,啥都无所谓,对工作要求也不高,一块“先进税务所”的牌匾,还是前任留下的。可这样一个人,偏喜好些花花草草的东西。乡政府后面,横着一片很大的荒滩,一年四季长满了花花草草,每次下村,总爱把路边的野花野草指认给我,什么蒲公英、车前草、牛筋草、虎尾草、苍耳子,说起来头头是道。一些当季的花草,像红艳的桃花,素白的梨花,金黄的油菜花,透着幽香的兰花……会轮番摆上办公桌。一个老男人居然喜欢此类小资小调的东西,且宝贝似的侍候着,简直不可理喻。也许所长自己的话是最好的解释,时运再怎么不济,都得对自己好一点,可别小看乡间那些野花野草,没人侍候,还不照样长得精神,自个茂盛着。

所里没有住房,所长带着我两头跑。白天,我俩共骑一辆摩托,一早由县城出发。我年轻,骑车快,油门一轰,五十迈,六十迈,二十公里的乡村沙石路,花不了半小时,换了所长,得翻倍。有段路傍河而行,经过一处平展如镜的漂亮河湾时,所长会叫我停下,吸支烟,看看风景,顺便采些花花草草的,最后挺满足地发一声感叹:城里有啥好的?不就是车多人多,乡下才好,看不尽的风景。到了所里,他会第一时间给老婆打个电话,交待煤气罐关严实没,反锁门别忘拔锁匙。所长老婆大病一场后,脑子出现了轻度智障,所以所长不得不婆婆妈妈的反复叮嘱一大堆,这个时候的他,简直像个细心而唠叨的妇人。家里上学的孩子、患病的女人,以及老迈多病的父母,是他永远撇不下的责任。生活的重负,地位的卑微,若换了别人,即便不被打垮,至少会怨声载道,生活被看成一片灰色,而所长却整天笑眯眯,无论出门收税,还是侍弄花草,都是那样开心快活,而且嘴上总是挂着句口头禅:好死不如懒活,人只要活着,就会有希望,就永远不会绝望。说这话时的所长,俨然一个与生活抗争的强者,击不垮,打不倒,让我想起《老人与海》里与鲨鱼搏斗的老渔夫圣地亚哥。在我眼睛里,所长的形象,由不得高大了许多。

可以说乡下收税,打交道的多是开店做小生意的,常为几块钱的税款磨嘴皮,反复争吵,工作繁琐重复,枯燥乏味,前途渺茫可知。每每走进那些小店,常拎着个亮眼的人造革皮包的我,活脱就是个讨人嫌的乡干部,这样的工作和装扮,连我自己也很厌恶,越来越打不起精神。 从县城到乡村,从乡村到县城,成天做着这样的重复折返跑,我心痛光阴撂在了路上。每次摩托车驶离城区,拐上那条泛白的乡村沙石公路,漫天的灰尘,不时淹没我瘦弱的身子,我就想哭。真的好害怕,青春才刚起步就被埋葬。难道我如梦的青春年华,真的要在这穷乡僻壤的乡村收税中度过。这样想着,不禁黯然神伤。

我的青春,怎样才能发出耀眼的光芒。

寂寞无聊的时候,我到处找小说,乡下哪里找得到,即便县城也不容易,只能找外面同学想办法,遇着出差学习,跑得最多的就是新华书店和图书馆,要么在街边书摊流连,我的好一部分收入奉献给了个体书摊。没事时候,我哪也不去,除日常内务整理,就呆在所里看小说。看小说我可以整天不出门,完全到了痴迷的地步。乡政府这里,老百姓来办事的多,门口老有人走动,乡里干部,七站八所的人,街上爱往政府钻的闲人,时有顽童跑进政府院子追逐打闹,甚至街上妇女骂街的声音也能清晰听到,实在吵得很,让我看书总不容易静下心来。但我有自己的办法,那便是闭上眼睛,静心回想看过的某部小说,沉入到某一故事情节或某个人物中。慢慢地,我练出了定力,可以两耳不闻窗外事,沉浸在小说家们营造的精彩故事里。不知不觉,我心里有了表达的欲望和躁动,也便逐渐迷恋上了写作,开始疯狂地投入到写作中,试图通过写作改变生活,把自己从庸常日子里拔出来。那时的确有想法,希望写作可以让我挣脱什么,到底要挣脱什么又说不清。是闭塞乡村重复而无聊的收税日子,还是某种看不见的内心憋屈的东西,也许两者皆有吧。

所长不像我,闲不住,除了侍弄花草,便在集镇上这里走走,那里瞧瞧,做生意的停歇业,或者关门开张,摸得清清楚楚。有时会被街上熟人拉去打牌喝酒,那伙人喝酒凶得很,双方你来我往,不喝到一方趴下决不罢休,因斗酒闹事时有发生,甚至闹出人命。通常,所长一身酒气回来,摇摇晃晃,指头反复戳着自己的胸口,酒是男人的肝胆,怕酒不是男人。随后会眯缝着眼,偏过头指着我,你就是个书呆子,不过,我还是蛮喜欢的。书中自有黄金屋,书中自有颜如玉,所长语无伦次的追着我说话,浓重的酒气喷在我脸上,着实令人反胃。我懒得理他,躲进政府接待室,那里烟雾缭绕,一群人叼着烟,歪在沙发上看电视。看电视的,都是政府的人,无所事事的时候,不是打牌就是喝酒,要么找街上相好的女人,见我爱理不理的。

别看所长平日嘻嘻哈哈,养花弄草,喝酒打牌,其实心细着。街上有个叫刘兰花的女人,年轻,长得标致漂亮,夫妻俩新开了家南杂店。巴掌大的地方,谁家新店开张,鞭炮一响,整条街都知道。第二天,所长就带我去了刘兰花的南杂店。税务登记时,夫妻俩产生了分歧,争着要以自己的名字登记。刘兰花丈夫遭遇车祸左腿被截肢,属身体严重残疾,如果登记男人的名字,可以享受国家税收优惠政策,登记她的名字则必须正常纳税。女人很要强,啥也不甘人后,即便纳税交钱这样在别人看来吃亏的事,也不甘落后。街上有开店弄张假残疾证,骗取减免税的,刘兰花符合政策,偏要登记自己的名字,这样的要强让人有点不理解。在女人的一再坚持下,我们登记了她的名字。一个月过去,刘兰花的店该交税了,我想所长会带我去收刘兰花的税,却好几天不见动静。第二个月来了,所长仍不见动静,就像忘了刘兰花的店。第三个月,我实在憋不住,提醒所长,所长不置可否敷衍了一声,掉头忙别的事情。“你不去,我去——”我气鼓鼓的丢下一句话,揣想所长不会是和那女人有啥暧昧吧。街上开店的为少缴点税,和所长套近乎的不少,尤其女人们,老远“所长所长”发嗲的叫得人肉麻,管他那么多,我气冲冲来到刘兰花的南杂店。窄小的店面,里面隔出小半间,中间支了张饭桌,俩孩子正围着桌子打闹,一旁的女人则在替丈夫做身体按摩,男人躺在简陋的床上,因为身体活动不够,导致肢体肌肉萎缩厉害,得每日做按摩理疗,为省钱都是刘兰花帮着按摩,间或有街坊邻居买东西,女人不时起身热情招呼。

我说明来意,刘兰花二话不说,把三个月的税一并交给我。“赶紧退回去!”回到所里,所长狠狠瞪了我一眼,居然叫我把钱退回去,我丈二和尚摸不着头脑,以为自己听错了。见我傻乎乎呆在那里,所长过来拍拍我的肩膀,把我拉到电脑前,点开里面的资料,发现赫然写的是刘兰花丈夫的名字。怎么回事?新开业个体户资料明明是我录入的,名字咋换了。我一头雾水。忘了告诉你,我后来做了变更登记。所长鬼鬼地跟我揭开了谜底。所长,税务登记证上不是刘兰花的名字么?想起挂在刘兰花店里的税务登记证,我仍一脸疑惑。那个女人要强,证咱们只能依了她,一个女人,拖儿带女的,又摊上个残疾的丈夫,日子过得有多难,却不抱怨,不诉苦,对生活充满了信心,很少有人能做得到。说着说着,所长把目光从我脸颊移向窗台上一丛籽实饱满的车前草:再说,对这样一个识大体,支持税收工作的纳税人,我们收税的可不能让老实人吃亏哦。

因为迷恋写作,工作有时候完全是应付。一个收税的迷恋这些东西,乡村那种小地方谁能理解,在他们眼里,我就是个有病的人,且不可救药。一些风言风语和指指点点,所长是知道的,非但不批评我,反倒说那些人都是井底之蛙,目光短浅,你好好写,写出名堂来。由于工作关系,所长与一个差着一辈年龄,工作不卖力,打着个人小算盘的年轻人凑在一起,且力排众议公开支持我。真是难为所长了。对所长,我除了感激,还是感激。可以说,有了所长的庇护,才让我可以在工作上偷懒,才让我可以不务正业,堂而皇之的做自己喜欢的事。这是我人生不幸之大幸。就像那些由野地走进所长办公桌上的寻常花草,我和它们一样,也是遇上了宠幸我的贵人了。

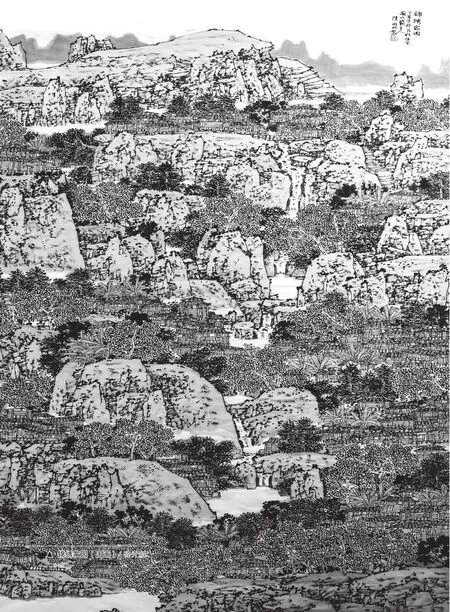

乡政府后面的荒滩,平缓,开阔,连着我上班路过的那条河流。冬天,荒滩一片萧索,阳光像一匹巨大而透明的绸布,毫无遮挡,铺满整个荒滩,真是个温暖宜人的好去处。这样的地方,却一年四季荒在那里,任由野草疯长,自生自灭,真是可惜了,据说是因为春夏两季这一带易发洪水毁坏庄稼的原因。春天的荒滩,野草茂盛,形成一片巨大的绿毯,醒目,养眼,我被吸引着,常常站在窗口前,久久观望。草地上,星星点点,擎起众多妖娇的花朵。所长的一些花花草草,不少就是那儿弄回来的。暮春之时,风和日丽,我会带上一本书,走进那片荒滩,踏青,看书,一边醉心于青草和花香的味道。因为所长的长期濡染,荒滩上的花花草草,我也认识不少。那些知名的和不知名的野花野草,它们漫天生长,蓬勃茁壮,纵然是一片遗弃的土地,依然绽放出如此美丽而旺盛的生命。连一些坚硬的岩石缝间,也会钻出一丛一丛的野草,生命力的强大,着实令人惊叹。这些野花野草,虽然卑微,却自成风景,从不自暴自弃,以自身的坚韧和不拔,把绿色和生机铺满大地。

冬天的时候,因为所里冷,只要天晴,几乎每天中午,我会一个人去荒滩上晒太阳,遇上心情不好,又不想把自己关在所里,我也会去荒滩上走走。那里安静,适合散心,静坐,思考。冬天的荒滩,到处是结满草籽的连天衰草,我被它们包围在中间。一阵风吹过,一溜草籽沙沙掉在脚下,忽有所悟,人,其实不也是一粒撒在世间的草籽么,经历发芽,生长,结实,这些春华秋实的过程,长出的不也是一片属于自己的独特风景么。难怪所长从不自怨自艾,那是因为内心有一片属于自己的独特风景。即便置身生活的最底层,即便遭遇人生的诸多不顺遂、不如意,依然能笑对人生,依然对生活怀抱希望。而我呢?时常抱怨生活,缺乏激情,突然觉得自己是不是太猥琐了,竟不如脚下的一株野草,离所长的人生境界,更是不知差着几个层次。

那一年的冬天,因为寒冷而显得格外漫长。下村收税,道路冰冻,湿滑,骑不了车,得靠两条腿,奔走在冰冻的乡村道路上,粗笨的大头皮鞋踩在冻土上,发出碎裂的咔嚓声,穿着厚厚的制服棉袄,一身臃肿的我,仍冻得直哆嗦,心情也冷到了冰点。奔波了一整天,一身疲累回到所里,我一屁股跌落在椅子上,所长歇在对面,中间隔着办公桌,彼此能感觉到对方大口呼出的热气。该怎么熬过这个漫长的冬天?我心里打着战鼓,脸上毫无表情,呆望着窗外乌蒙蒙的天。所长似看出什么端倪,起身生了一盆炭火,把窗台上几盆枯萎的花草移进办公室,自言自语道:经冬的花草,来年会长得更加旺盛。明知所长话中有话,我偏不搭腔。不知什么时候,窗外飘起了细碎的雪花,而且越下越大,越来越急促,密集。一场大雪,预示着明年乡村的丰收年景,可我却看不到未来在哪里。

似乎经历漫长的蓄积后,那个姗姗来迟的春天,反倒给我和所长带来了意想不到的好运。第二年开春,因机构撤并,我所工作的税务所并入城区新成立的分局,两个人的税务所就这样戏剧性地结束了它的历史使命。阴差阳错的,我俩进城了,这是我做梦也没想到的,也算天遂人愿吧。我和所长击掌相庆,开心得就像个孩子。那些天,一些扫尾工作得赶着做完,我和所长都特别忙。抽空,所长带着我向政府的人和街上纳税人辞行,我跟在后面,从未有过的乐,心里就像开了花。

撤走那一天,我们雇了辆拉货的大车,去所里收拾东西,办公桌、电脑、资料、资料柜、花花草草,还有那块“先进税务所”的牌匾,甚至连扫把、垃圾桶,全装上了车。趁所长忙着收拾其他东西,我把那一摞每月一本的签到簿,悄悄装进了背包,以前怎么看怎么不顺眼,就像是多么耻辱的东西,多次想着偷偷把它们扔掉,现在我已经舍不得扔掉了。我把它们看作自己的宝贝,抱在怀里,背在背上,分明能感觉到它们带了我青春的体温,散发着我青春的气息。它们早已成为我生命不可分割的一部分。

开往县城的大车上,所长坐在前排,和司机有说有笑,嘴里一边轻哼着什么,听得出是某电视剧里的主题曲《敢问路在何方》,司机似被感染了,把车子开得飞快。车尾厢堆满了东西,一些花草只能放在后排,我收着身子,生怕挤了座上的花草,这些所长的宝贝,有的尚在沉睡之中,有的已经泛着淡淡的绿意,有的刚冒出小小的嫩绿的芽。有一株不起眼的凤尾草,纤细的叶片中间,顶着个显眼的靓蓝芽苞,似正羞羞怯怯地,对我点头微笑呢。