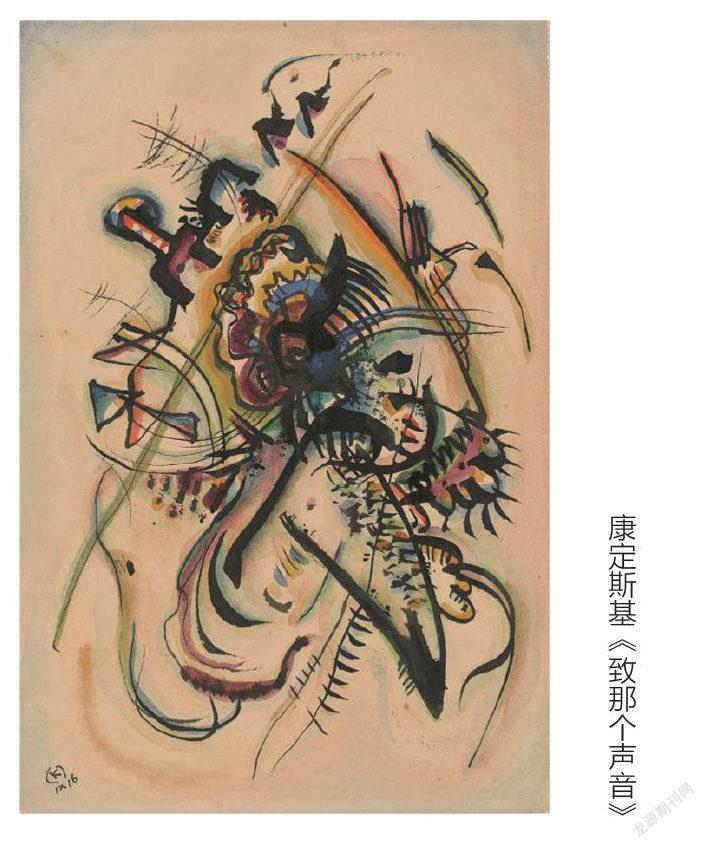

他画的,可能是鹈鹕。我是说康定斯基。在他1916年画的那幅送给未婚妻妮娜的水彩画《致那个声音》里,我最先注意到的就是那个用粗黑线条勾勒的牛角刀般的鸟喙。可在我脑海里浮现的,却是鹳。为了核实是否如此,我到网上搜索,结果意外地发现了鲸头鹳。它的喙是刀形的。据说,早在1840年,德国探险家费迪南德·韦恩(Ferdinand Werne)在南苏丹见过一只像骆驼一样大的鸟,而且嘴巴巨大,有点像鹈鹕。这被视为最早的鲸头鹳发现记录。鲸头鹳能垂直起飞,宽大的翅膀有助于在攀爬潮湿植被时保持平衡。而腿长、脚趾长(趾间没有蹼),则有利于穿越沼泽地。它的嘴巴还能发出像机关枪一样的“咔嗒咔嗒”的声音。就这样,我认为出现在那幅画里的鸟喙,属于鲸头鹳,而非鹈鹕。

我相信康定斯基看到过关于韦恩发现鲸头鹳的报道,并记住了对其声音的描述。尤其是在他的这幅水彩画里,他最需要的就是这种足够独特的声音。他把整个城市的声音都放进去了。当他想传达内心深处升腾的爱意时,在那个清晨,他肯定听到了所有醒来的声音,马的,驴子的,鸟的,可能还听到了露珠在草丛里滚落的动静;与此同时,他还想到了鲸头鹳的“咔嗒咔嗒”声,在初升的朝阳一片片染红城市的时候。当他想到未婚妻妮娜时,还能听到自己的心跳声,不管她在哪里,是否醒来,他都想把这清晨的所有声音化作的图景献给她,并将心跳声包裹其中。只有这样,鲸头鹳的喙出现在画面中心才不是无缘无故的,因为没有哪种鸟能像它那样独特地发声。

康定斯基知道,人的感官是最容易在教化过程中固化的,在人的视觉、听觉、嗅觉、触觉、直觉甚至幻覺之间生成各种障碍,导致人无法从整体意义上感知世界。他知道各种感觉里必然同时包含了其他感觉的信息,而这个世界从来都是在各种感觉信息不断交织中呈现的。当他用黑色来画鲸头鹳的嘴时,就意味着里面不只会出现清晨里那些尚未被阳光染亮的绿意,还有被那“咔嗒咔嗒”声从消退中的黑暗边缘唤醒的一切,而所有的声音又都会与他的心跳声共振及和声。

要是你还能从这画面中读出那城市的形状有点像女性人体,那也并不让人意外,康定斯基在画的时候无疑是会想着妮娜的,怎么可能不联想到她的身体呢?他在这座城市里醒来,而这城市就像她的身体也在醒来,此刻,他们一起走过的所有地方留下的印象也会层叠浮现在他的脑海里,各色笔触和线条即是与印象有关的种种细节,这是他跟她之间的暗语,是只属于他们的记忆密码。而那个出现在上方的黑色长耳的形象,难道不就像一头调皮的小毛驴?他画的时候一定在想着对妮娜表白,这就是你的我,它正精神头十足地走入晨光里,不过它并没有叫出声来,因为它听到了别的声音,整个城市醒来的声音,尤其是那“咔嗒咔嗒”声。随之而来的,是各种色彩的淡淡浮现,在黑暗与晨光之间,色彩在悄然相遇、重叠、融合,就像各种声音所做到的那样。

“咔嗒咔嗒”,鲸头鹳嘴里发出的声音把康定斯基的画面分解成了各种色彩和声音,然后又演示了那个相遇、重叠与融合的过程,在那个刚刚脱离梦境的城市里,在那个刚刚苏醒的女人的身体里,在康定斯基醒来后涌起的思念与想象里。要是我就此把康定斯基的这幅画归入心理绘画的范畴,是不是也没什么不可以的?只不过,这样又会多少简化了他创作中的丰富感觉与隐秘意图。因为在这里,在这个由色彩、线条、笔触所生成的视界里,除了与各种感觉和想象有关,还隐藏着微妙的叙事,也就是前面所提到的那些符号化的印象细节,它们的存在,不仅在隐秘地叙述他们之间的情感经历,还使得整个城市都成了他们的叙事空间,它是为他们而存在的,它也记录了他们在这里的一切。也正因如此,我觉得,康定斯基的这幅《致那个声音》,其实不只是一幅画,还完全可以当作一部短篇小说来读。

在我还不能确定自己是否知道短篇小说到底是什么的时候(其实现在也还是不能完全确定),在很多年以前,当时我的脑袋里已经装满了莫泊桑、契诃夫、杰克·伦敦、鲁迅,甚至是欧·亨利的短篇小说,一个偶然的机会,让我看到了海明威的《尼克·亚当斯故事集》,它被收在那套“诺贝尔文学奖文丛”版的海明威作品里,同时被收录的还有《老人与海》。我得坦白地承认,跟以往读过的那些短篇小说家们的作品相比,尼克的故事对我的强烈影响是超乎想象的。在这个影响状态中的最高光时刻,则是那篇《大双心河》。如果说其他篇目已经让我对于海明威的短篇小说的风格技法有了足够强烈的印象,并且也在很大程度上更新了我对于短篇小说的认识,那么,直到《大双心河》的出现,我才意识到,我对前面那些篇目的阅读,其实只是一个蓄水的过程,是在一个原有的容器里蓄入新鲜的水,在本质上跟以往阅读其他短篇小说名家们的作品并无区别。等到读完《大双心河》,我呆住了。让我呆住的不只是水忽然溢出了容器,而是随之而来的容器的破裂消解。

这篇小说要是简要复述的话,其实“故事”非常简单,就是尼克参战后回到故乡,拿起那些钓鱼的工具,带着帐篷、锅具和简单的食物,去山里溪流中钓鳟鱼的事。整篇小说里只有一个人物(回忆中的人不算在内),就是尼克,从始至终再也没有出现其他人。在沿着溪流钓鱼的过程中,尼克几乎是无语的状态,因为没有他人在场,他也不需要说话,顶多就是偶尔的自言自语,也是简短到没有想表达什么的地步。夜里他在山里宿营,给自己做吃的东西,然后睡在帐篷里,次日起来,再继续溪钓。从传统的角度来说,这篇小说里近乎没有什么“故事”。这也是为什么即使那些已然接受了海明威式风格的评论家,也觉得这篇小说晦涩难懂到了无以复加的地步。但海明威自己非常喜欢这篇小说,并自豪地认为,它省略了整个战争。你得承认,他说得对。在这里,他写的一切,山,树,溪流,鳟鱼,无不与冷峻的气息一起笼罩在尼克个人那幽深隐微的感觉里。他的笔触无论多么简练,都无声而又准确地触摸到了那些事物本身。这种无言的触及在很大程度上是感觉不断累积式的,是人与物的感觉持续交汇融合的过程;在这个过程中,人的意识可以通过视觉的、嗅觉的、听觉的、触觉的等等不断变换着角度来获得幽微的呈现。尼克在做的,不过是试图在重返故境的过程中修复自己在战争中留下的身心创伤,至于究竟能否实现这样的意图他自己也并不知道,他只知道,一切都变了,不会再重现了。

跟康定斯基一样,海明威是个感官极其敏锐的人,他能听得懂所有事物的声音,能从那些事物的表象中看出交织其中的一切信息,他知道它们是以什么方式在不断发生关联的,他知道它们是什么,为什么在那里,也正因如此,当他让尼克进入山里,沿溪垂钓的过程,根本不需要再有任何言语,也不需要去描写尼克的内心世界,因为他知道,那山里的一切,都不过是尼克的心灵与感觉的外化并与那些外在事物默契共鸣而已。从这个意义上说,他的方式并不是省略,而是以一种貌似寻常实则异常真切深刻的体验去替代或遮蔽另一种同样深刻的体验。这在本质上跟康定斯基以画面图景传达内心的声音有着异曲同工的效果。当我们在《尼克·亚当斯故事集》里读到那篇《写作》时,尤其是读到海明威谈及自己如何从塞尚那里学到描写风景的技巧时,就会更容易理解他在《大双心河》里为什么要追求那样的效果。实际上他从塞尚那里学到的,就是如何以最朴素的笔触与色彩去不动声色地生成能够容纳下异常丰富的感觉和意味的图景。尽管他从未有机会成为真正的诗人,但他至少清楚,当短篇小说的写作艺术达到高点时,完全是有可能抵近诗境的。从这个意义上说,《大双心河》即是他用尼克的剧变人生写下的一首充满了沉默、幽暗与生命微光的叙事诗。

“火车顺着轨道继续驶去,绕过树木被烧的小丘中的一座,失去了踪影。尼克在行李员从行李车门内扔出的那捆帐篷和铺盖上坐下来。这里已没有镇子,什么也没有,只有铁轨和火烧过的土地。沿着森奈镇唯一的街道曾有十三家酒馆,现在已经没有留下一丝痕迹。广厦旅馆的屋基撅出在地面上。基石被火烧得破碎而迸裂了。森奈镇就剩下这些了。连土地的表层也给烧毁了。”

这个开篇段落,是我所看到过的最为精彩的关于人物内心状态的景物描写,它什么都没有说,却又仿佛已暗示了一切。这就是尼克的全部过去留下的痕迹,也是他在创伤里所能获得的唯一可能是新的的出发点,为了活下去。在山里,尼克重复了过去曾做过的一切动作,就像在完成一场复习,并试图以此过程来唤醒自己的感官与濒死的心灵。他清空了自己,仿佛什么都不再去想了,对一切都了无牵挂和羁绊了,他只是要把自己重新融入到山间和溪流里,融入那些散发着微香的松树林里,他把那些新鲜的鳟鱼剖开,就像在剖开自己,但他其实不过就是想着要以这样的过程让自己走出过去并重获生机。或许,在这个充满仪式感的行为里,同样隐藏着短篇小说的一个秘密——钓到鱼,从来不是写作的目的,它不过是个最为恰切的意识临界点,真正重要的,就是在这个临界点的两侧或者说周围,在抵达这个临界点的过程中,那所有的一切事物以何种方式汇聚铺叠出足够的蓄势待发却又始终未发的能量。

顺着《大双心河》写作方式的线索延伸出去,我能最容易想到的一种变体,就是塞林格,尤其是《抓香蕉鱼最好的日子》。我从来都不怀疑,在塞林格的写作观念与方法里,海明威的影响是非常深的。如果说在《大双心河》里,海明威是以一种极其克制而又无声的描述创造了一个异常寂静的个人世界,并将死生之间的种种况味悄然灌注其中,那么在《抓香蕉鱼最好的日子》里,塞林格所采取的,恰恰是另外一種别开生面的方式——他用喧闹与寂静形成的对称关系来重重包裹那深陷创伤中的人最后的从精神到肉体的爆炸。

作为虚拟的道具,香蕉鱼的存在,其实不过是塞林格为那最后的爆炸选择的一个极其隐晦的导火索。它所暗示并触及的,其实是主人公西摩内心深处最为隐秘、就连他自己都未必能清晰描述的部分。《大双心河》里的人与世界是一场爆炸后的寂静废墟般的存在,塞林格在《抓香蕉鱼最好的日子》里所创造的则是爆炸前的世界所有的喧哗与孤独。做这样的比较当然不是要说明塞林格比海明威更为高明,但我还是想说,在海明威打开的领域里,塞林格所进行的拓展是惊人的,罕有匹敌的。他在海明威通过《大双心河》所划出的短篇小说的一个新边界出发,又走了很远。甚至可以说,他是继海明威之后,真正意义上有能力并且做到了让人重新思考短篇小说这门艺术的作家。如果说海明威在《大双心河》这样的小说里把视界构建在人的意识之海中星散般的岛屿上,那么塞林格则以《抓香蕉鱼最好的日子》等小说将视界推进到深海里,并在那极为幽深的所在,以不同的方式完成了一次又一次的精神爆破,尽管人们最后看到的可能只不过是些浮到海面上的碎片。

在《抓香蕉鱼最好的日子》里,塞林格所创造的其实是一种小说装置。他把那些貌似无关紧要的琐碎东西慢慢地汇聚在一起,然后在散漫得仿佛没有任何叙事意图的推进中悄悄埋下了一根就像玩具般无害的意念导火索,直到最后的爆炸发生时,你才会忽然意识到它的诡异存在。由这篇小说延伸到塞林格的其他短篇小说,不管那导火索与爆炸的机制是否还会出现,短篇小说这门艺术在很大程度上都像深海探测器或是太空探测器一样,再也不可能回到以往的那种叙事机制范式里了,能够决定它会抵达何种强度和境界的,不可能再是它讲述了什么样的故事,而只能是它触及人的灵魂最幽深处的方式和途径。