“本来早就应该死了,却不知为何活到今天。”“当我在这牢笼里无法静静地待下去,同时又无法冲出去的时候,对我来说最轻松的方法就是自杀了……因为,那股总是紧紧地揪住我内心的可怕的魔力,堵住了我的所有出路,却单单为我留出了通往死亡的路。”

1914年,夏目漱石在长篇小说《心》中,写下了这样煎熬的话。

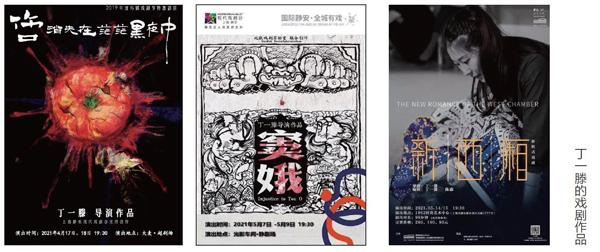

很多很多年以后,一个叫丁一滕的90后戏剧导演,把这段话化用在了他改编自小说《弗兰肯斯坦》的戏剧《伤口消失在茫茫黑夜中》的开头,让女主角薇朵用四川方言缓缓读出来,用文学,将两个痛苦之人,连接在了一起。

丁一滕说:“我觉得,人的痛感,都是相通的。”

我的每一部戏都有很多文学家

在乌镇录完戏剧综艺《戏剧新生活》,走在路上,丁一滕一下子成为了那种会被路人认出来的戏剧明星。人们亲昵地称呼他为“小胖丁”,他也不厌其烦地接受着人们签名合影的要求,甚至接过粉丝递过来的棒棒糖,剥开就吃起来。

春天里,他来上海参加好戏×朵云书院·戏剧店的线下分享会,聊他的新程式创作法,台下乌泱泱坐满了粉丝,高声哭诉着买不着他五月即将在上海开演的戏剧《窦娥》的演出票,但当主持人魏嘉毅问起究竟有多少人在剧场看过丁一滕的作品时,举手者寥寥——《戏剧新生活》这档慢综艺,算是打开了许多人通往戏剧的大门,也叫更多的人看见了丁一滕的才华。

但,早在《戏剧新生活》之前,丁一滕就已经在戏剧界闪闪发光了。

这位中戏导演系在读博士,2013年在孟京辉改编自余华同名小说的话剧《活着》中以演员身份出道,饰演有庆,搭戏的是袁泉和黄渤。那时的丁一滕二十出头,还是个瘦弱少年,演吃不饱饭的有庆毫无违和感。演完《活着》,丁一滕把余华的作品都看了一遍,“《在细雨中呼喊》《许三观卖血记》……包括后来的《第七天》。”

关于阅读,丁一滕总有一种“一口气吃到饱”的态度:“我有一段时间极其迷恋日本作家,就把日本作家那些丧丧的书全都看了。《人间失格》《猫》《心》《雪国》《挪威的森林》《且听风吟》……那一堆,全部找来看。”

因为“有庆”,本科毕业于北师大的非戏剧专业生丁一滕加入了孟京辉戏剧工作室,和丁博轩、关笑天组成了“二丁一笑”戏剧男团,排演了《寻欢作乐》《女仆》等一系列作品。

《寻欢作乐》改编自诺贝尔文学奖得主贝特兰·罗素的《罗素论幸福》,《女仆》则是剧作家让·热内的代表作,可以说,丁一滕的表演与创作,打一开始,就和书籍密不可分。但在我们刚开始采访的时候,丁一滕自己并不这么认为,在他看来自己对文字并不是十分注重,“但是,我对抽象的或者说立体的这些诗句和听力元素是非常敏感的。对于音乐、舞美、多媒体,包括身体的表演、灯光的塑造,我是很在意的,这也暗合了后戏剧剧场的很多改变。”

在采访接近尾声、例举了快50本书之后,他又重新思考了这个问题, 修正了自己的答案:“我的意思其实是,在我的美学里,在后戏剧剧场当中,我觉得不可以轻视其他的剧场元素。但,一剧之本当然是重要的。我发现,其实我的每一部戏都有很多文学家,用了很多他们的句子,多到我都记不住。”

只是这些重要的句子,藏在了他又深又暗的心底,并不会随时翻滚而出。

把我内心认为珍贵的东西奉献出来

要探藏外表阳光的丁一滕的内心世界,还得从他小时候说起。

丁一滕1991年生于北京,母亲从事医学,父亲从事体育,从小他的学习成绩就不错,但没什么看“闲书”的机会,“我们家的书柜里全都是我妈妈的《人体解剖学》《普通心理学》《人体构造》《变态心理学》《犯罪学》《教育心理学》,都是这种书 。”唯一的文学类书籍,据他回忆应该是马尔克斯的书,“《百年孤独》《霍乱时期的爱情》我都看了,虽然看不懂,但是特有成就感。”马尔克斯的魔幻现实主义深深地俘获了他,给他的阅读投下了一道黑暗的影子。

马尔克斯曾在《百年孤独》里写道:“父母是隔在我们和死亡之间的帘子。”这句话和丁一滕的少年生活息息相关,“我小的时候,我母亲身体不太好,得了乳腺癌,那时候就有失去的可能性,(后来还)复发了一次。小的时候我就有一种焦虑,很强的焦虑感,那个时候死亡就摆在我面前。我上大学之后,父亲去世了,就很明明白白地把这件事情放在了我的身体里。所以我需要借助一些文字的力量和戏剧的场域,把我内心认为珍贵的东西奉献出来,或者把它分享出来。”

对丁一滕影响最大的一本书,是安托南·阿尔托的《残酷戏剧》,在有些嘈杂的采访现场,他不管不顾几乎当场就把其中的句子背了出来:“阿尔托的大意是,我所说的残酷,是生的欲望,宇宙的严峻以及无法改变的必然性,是指吞没黑暗的、神秘的生命旋风,是指无情的必然性之外的痛苦,而没有痛苦,生命就无法施展……我们渺小无助……”在他看来,《残酷戏剧》绝对不仅仅是一部戏剧书籍,更是一本哲学著作,“就是类似于这样的一段话,引领着我看了所有的那些文字。我觉得它是我的一个价值、一个核心,我对生死的一种体悟。”

阿尔托将“残酷黑暗”的美学根植进了丁一滕的心里,他也借此找到了一条阅读与创作的脉络,原来,越是黑暗的,越是孤独的,越是不可得的,越是吸引他。加缪、爱伦坡、夏目漱石,甚至村上春树,丁一滕被他们的文字所触动,将它们记录在一个小本子上,随时拿出来调用。

孤獨不分类别,孤独没有理由

在乌镇戏剧节,丁一滕与他人生中重要的导师、丹麦欧丁剧团的尤金尼奥·巴尔巴奇妙地相遇了,“那个过程说起来,我现在都起鸡皮疙瘩”。之后,他跟随巴尔巴前往欧洲,成为欧丁剧团的中国特聘演员。巴尔巴喜欢李白,曾给丁一滕出题,督促他排出了一部《醉梦诗仙》,五花马亦能开口说话。

正是在欧丁剧团,丁一滕发现了他们对中国古典文化、戏曲的重视,他也因此重新发掘了中国古典文本的魅力——这样的回望与凝视,使他有了融合中西文化的欲望,也找到了自己的“新程式”。

“《窦娥冤》《西厢记》《长生殿》《桃花扇》我都很喜欢,想把它们都排了,让别人没得排……”丁一滕笑,“其实很多都是‘中戏60本里面要看的,我最喜欢的就是《窦娥冤》。”故事倒不是最重要的,往往是一些句子和词触发了丁一滕的灵感:“‘满腹闲愁,数年禁受,天知否?一看这种词我就想把它谱成戏。”

丁一滕说做就做,借着《窦娥冤》,排出了那部在乌镇戏剧节“8分钟售罄”的《窦娥》,丁一滕在戏中反串窦娥。雪天里无处伸冤的窦娥,让丁一滕联想起父亲去世时,他在雪地里问天的场景,“真的也是在一个雪天,那时我心里很不安,特别希望有一种力量可以抚平我当时内心的伤痛。”

《窦娥》的结尾,丁一滕嗅觉敏锐地使用了加缪《局外人》里的句子为窦娥的一生唱挽,“我用男女声混合的声道来表现这段台词,一个代表莫尔索,一个代表窦娥。在我看来,莫尔索是个存在主义者,窦娥也是个存在主义者,东方人孤独,西方人也孤独,孤独不分类别,孤独没有理由。两个孤独的人为什么不能坐在一起聊一聊呢。在这件事上,我不觉得会有什么差异,简直迎刃而解。”

排《伤口消失在茫茫黑夜中》,是因为小说《弗兰肯斯坦》让丁一滕觉得和一个朋友的童年遭遇有了联结,他将故事和故事用怪物的意向串在了一起,水袖、脸谱、方言、欧洲肢体甚至西红柿齐齐上阵。文学,当然也是必不可少的。

“这出戏,就好像很多作家在那里对谈,中西方的伟大作家在那里开座谈会,对着撩,夏木漱石先上,最后契訶夫的《三姊妹》收尾。”丁一滕觉得,这些作家,替他,替他的人物,说出了心中的话语,观众听不出来没关系,“听出来反而像是一种炫耀。现在用我自己的能量,我写不出那么体贴、那么完美的词句,所以为何不让这些伟大的作家帮我们去交流、发声呢?”

对他来说,重要的是找到了他们之间的那种通感——对痛苦的追索和反抗。

但也无须就此为丁一滕担心。无论是《伤口消失在茫茫黑夜中》,抑或是最新作品《新西厢》,黑暗并不是丁一滕唯一的底色,他开始一点点赋予其温暖,留存一点希望,“你要看到,我的这种孤独,其实里面有着对于美好的无限的渴望——其实我比谁都更渴望美好,我的作品当中就有很强烈的这个意图:对美好,无限向往。”“戏剧,就是我的秋裤,无限温暖着我。”

说到底,正是戏剧这艘船,带丁一滕驶离黑暗。

丁一滕×他的书单

丁一滕喜欢纸质书,家里有三个大书柜,最重要的那个书柜就放在卧室里,是他的“第一书柜”。“第一书柜里,放着我最珍贵的那些书,是要和我一起睡觉的。”那里面大多是一些与戏剧相关的书籍,“阿尔托的《残酷戏剧》、格洛托夫斯基的《迈向质朴戏剧》,还有巴尔巴的很多著作,比如《纸舟》《戏剧人类学辞典》,斯坦尼拉夫斯基关于演员表演的体系书籍也都会有。”很多书都极其难买。“有一本《意大利即兴喜剧》,19磅,非常厚,我在欧洲省了两顿饭钱买回来的。”

另有两个书柜,并列放在书房里。“依次排列着我的喜好。”

每回家里来人,丁一滕都会先细心地“调整”一下书柜,“特别怕被借走,借的书永远都不会还的。”他会根据来客性质把对方可能会想借走的书先藏起来,“我不会让别人看到我所有的书的,书是很私人的东西,就像你不会把衣服都脱了去见客人一样。”