爸爸拜托带我回家吧。爸爸我真的好抱歉。

爸爸这是你的错。爸爸我恨你。

不,爸爸!我爱你爸爸,不管你做了什么,我都无所谓。

爸爸,我被魔咒锁在这里了。这里的我不是我了。

我關着的地方——应该是在阿尔卑斯山吧,我想。这是一栋好大、好古老的房子啊,就跟石砌的古堡一样。透过高窗,你可以看到沼泽朝着地平线那头的山峰延伸而去。放眼看去,全是灰灰绿绿脏脏的一片,好像海底。这里永远是昏暗的微光。

黄昏是大师驾临的时刻。我爱恋着大师。

不,爸爸!我一点也不爱大师,我怕死大师了。

他跟你不一样,爸爸。大师嘲笑我、讽刺我,还伸出他瘦长冰凉的指头缠住我的手指头。我被拧痛到哀哀抽泣的时候,他只是冷笑。

如果你怕成这个样的话,又干吗要爬到我们这儿来呢,小亲亲?

爸爸,请你原谅我。爸爸,请你不要抛下我。

虽然这全都是你的错,爸爸。

虽然我永远都无法原谅你。

这地方有两个名称。“歌岚行宫”1是台面上的名称,而台面下耳语相传的称呼则是“迷魂满宫楼的歌岚行宫”。

这里真是壮观哪,爸爸。“行宫”里最最古老的区域可以追溯到1563年(听人说:如此久远的年代,是我根本无从想象的)。环绕在宫外的是一大片如同护城河般的荒凉土地,狂风终日吹刮,所以就算我可以把自己缩到跟一只吓坏了的猫咪一样小,就算我可以从哪一扇破烂窗户钻到外头穿过沼泽往外跑,也防不了大师的仆人放出狼狗扑杀我。它们会伸出尖利的牙齿把我撕成一片片的。

或者如果大师动了善念,不想以怨报怨的话,仆人们或许只会把困在巨网里挣扎翻滚的我拖回去,然后将我丢在大师脚前的石板地上。

其他俘虏女孩就是这么警告我的。

而大师自己也曾警告过我,但他没发出声来,只是照他的惯例伸出一根手指头,按上了在我喉间惴惴打着节拍的小动脉,并施加了一定的压力来做沟通:在所有的罪恶里头,小亲亲,背叛是最不可原谅的。

我不太确定“迷魂满宫楼的歌岚行宫”到底位于哪里,不过我想应该是在东欧某处吧。

一个没有电力的荒僻之处,只有燃烧中的蜡炬:高大、壮观的蜡炬,直径和年轻的树木一样大,上头布满了奇形怪状、硬掉了的熔蜡,看来就像是从熔岩当中刻出来的远古雕像一般。烛光映照下,庞庞然的阴影起舞,如同饿昏了头的秃鹰一般伸开奇大无比的翅膀,往头上十二英尺高的天花板飞去。这你能想象吗, 爸爸?说来“行宫”和我们位于七十六街第五大道上的公寓,简直是天差地远啊。我们的家在高高的二十三层楼,往下可以俯瞰中央公园呢,然而(依母亲所说)那里头的房间也是闹鬼的,而居住其间的灵魂也都迷了途。

这里可以看到一座座六英尺高的壁炉,以及满是煤灰的烟囱,而且耳语相传:萎缩成木乃伊的俘虏女孩,就是因为太想逃离大师而被困在其中。每当黑烟因此而漫入房间时,壁炉燃烧着的美丽火焰就得立刻熄掉才行——也难怪大师会怒不可遏。

这是一个荒僻之处,爸爸。这里的汽车都非常古旧,却相当高贵典雅,而且黑得发亮。和灵车很像。

“行宫”里没有电视。大师的居处也许有一台吧,只是我们从来不得进入其中,也无法一窥究竟,所以无法确定。但想想应该不太可能,因为大师对“软弱矫情的现代世界”只有无尽的蔑视,就连“20 世纪”在大师的眼里,都跟个抽抽噎噎猛吸鼻涕猛打喷嚏的女孩一样俗不可耐。

不过这里倒是有一台旧式收音机,“立地式”的呢。仆人们称之为“无线”。它就搁在大师位于楼下的起居间,我们如果在大师的工作室表现不错的话,是有可能在当天获准入内的。

在大师的工作室里,风往往很大。风如同寒凉阴恶的手指一般,撬开高窗的边缝,搔弄着我们,我们全身发抖牙齿格格打颤,因为我们奉命得立刻脱下衣物,而且不许反抗,然后给自己冰冷的裸体套上过度宽大的丝质和服。不管我们如何紧紧扎住腰间的流苏,和服还是免不了脱落。

我们在“歌岚行宫”经常都是赤脚走路,因为大师最仰慕(他说过)小女孩儿的脚丫子了。

何况,光溜溜的小女孩儿的脚丫子,可没办法在“行宫”墙外的荆棘和刺藤以及小石头之间自在奔跑啊。

在大师的工作室里,我们奉命要好几个小时都坐得挺直,完全不许动,或者好几个小时都站得挺直,完全不许动,而且我们当中较受宠的几个还得摊开裸露的大腿,慵懒地斜靠在躺椅上,脑袋往后甩出一个痛苦的角度。此外,我们当中的某些人(谣传是最得宠的),则被命令要纹丝不动地躺在冰凉的大理石地板上,拟仿le mort2的模样——大师这么说。

我们切切不可观察画架前的大师。大师在离我们只有几英尺远的画架的前方,矮着身凝神作画时,呼吸急促双腿发软,整张脸也因痛苦、渴望以及狂喜之情而扭曲甚至抽动起来,但我们连快快地横扫一眼,都是切切不可的。艺术是个残酷的主人,就连大师也受制于它。

有时候,贵为绅士典范的大师,会以我们大半人都不懂得的语言大声咒骂起来。有时候,大师会猛摔画笔,或者猛丢一管颜料,就跟闹脾气的小孩一样,因为他知道待会儿总有人(一名大人,仆人)会帮他捡起来的。

还好大师画架底下的大理石地板上,铺了一块污渍点点的帆布垫。

瞧见大师那一管管多不胜数的颜料时,我们还真是吓呆了。它们全被胡乱堆在了他画架旁边的桌子上:各种色彩的颜料管,大部分都脏兮兮的,有些则被挤到干得只剩个骨架而已,挺丰肥的那几管是最近才买来的。相较之下,“歌岚行宫”其他的空间简直干净整齐得如同几何图形。

大师工作室的天花板高阔,墙面雪白,据说这里是全世界颇为知名的画室之一呢。早在我们当中最大的那个出生以前,“迷魂满宫楼的歌岚行宫”便有了工作室,而且当然,在我们当中最小的那个过世很久以后,工作室也还是会在。大师的工作室将永存永续,因为它已成为传奇,就像大师自己一样。据说,他是少数几位作品得以在卢浮宫展示的当代艺术家。

大师不喜出名,也不喜商业性的成功,然而讽刺的是,大师却闻名遐迩,成了所谓的“现代世界”里颇为成功的画家之一。他的画作都是超大尺寸,而且是吹毛求疵地画了又再重画: 结构工整,近乎严谨,而且“古典”——虽然画作的主题都是裸女,或者衣不蔽体、摆出慵懒姿态的少女。

大师相当强调绘画需客观,不带私人情感。大师选择了遗世独居,远离欧洲的大都会,如巴黎、柏林、布拉格和罗马。大师鄙夷精英主义的艺术圈,就如同他鄙夷媒体一样,不过媒体对他还是趋之若鹜,不时派狗仔队跟拍。大师广受尊敬,是因为他对创作的严谨态度,以及他的完美主义:大师往往会花上好几年来创作一幅画,然后才肯将作品交给他在巴黎的艺廊。每回在他难得举办的展览里头,大师都要再次发表他的宣言:

生命不是艺术

艺术却是生命:充满了未知的生命

专心凝视画作吧

“余者皆是虚空”

然而媒体却是爱死了大师,他们将他视为贵族艺术家——自我放逐,遗世独居于欧洲某一个浪漫、遥远的角落。

在大师的工作室里,时间不再存在。在大师的工作室里,魔法如同乙醚一般充满了我:我的手臂、我的腿、我仰卧于绿色沙发上的躯体——好沉重啊,我无法移动。

大师命令我穿上紧袖上衣,将我紧身胸衣的扣子打开,露出我小巧的右乳;大师将我裸露的双腿横来摆去,同时也为我秀美的小女孩儿的脚丫儿套上了质地极细的缎面便鞋,穿着这双鞋几乎是无法走路的;大师将一圈项链围上我的脖子,那上头镶着的小巧宝石绝对配得上风华正茂的美女。一如大师所说:项链有可能是他某一任妻子所有。

而大师也给了我一面手持镜,让我得以揽镜自照,让我为眼中所见而迷醉:娇美的娃娃脸、小巧挺直的鼻梁,还有噘起来的丰唇——这就是我。

当初我是怎么来到这被掳之地的?这是我脑里唯一的念头了。

爸爸,我逃离了你。我逃离了她。

然而我头一次到美术馆,便是跟着母亲去的——我在那儿流连多时,晃荡于我们从第五大道的窗口便可看到的美术馆。母亲戴着一副太阳眼镜,好遮住她红肿的眼睛,而且认识她的人(以及认识你的人)都不会认出她来。母亲拉着我和妹妹的手臂,催促我们登上壮观的石阶去寻找她也不知如何定义的什么——抚慰人心的艺术,不带感情的艺术,逃避现实的艺术。

艺术的神秘带来了迷惑,却也夹带着强大的力量,愈合我们的伤口——或者撕裂我们的伤口,造成更大的苦痛。

很快的,我便偷偷独自前来此地了。我成了美术馆里的异数,这么小的小孩子呢,还是自己来……

不过我的外表(包括年龄和身材)看起来都比实际上大。而且我有个本事:我会在通常都很拥挤的大厅里寻觅理想对象,然后踏上前去,请求对方为我买票,并请她们带我一起进馆,仿佛我们本就同行一般……当然,我会付她们票钱。而且我挺聪明的,我甚至还会将母亲的会员卡(特意为这次看展取得的)借给她们,以便促成双方的合作。我找的通常是女人。年纪不小,也不大,母亲的年龄吧,不会太艳丽(和母亲一样),而且带着母性的光辉。起先她们对我的要求会很惊讶,不过倒是蛮慈祥的,之后则是点头同意。想要骗这些女人说,你或母亲就在旁边的咖啡座等我其实不难;而入馆以后,我就会偷偷溜离她们的视线。

没过多久,我便会在美术馆内一长排二十世纪欧洲艺术家的画作前面,流连忘返了——我说的正是大师本人。

这些画作施展的魔幻力量何其大啊!我哪知道,这种引人迷恋、使人受困,且置人于无力状态的魔力,会在将来的某一天如同妖邪的镇静剂一般,穿透我的四肢……

这一幅幅大尺寸的画作带着梦幻色彩,风格则是近似母亲最喜爱的欧洲古典时期的艺术:严谨中带着沉静内敛的美感,然而它们的主题却不是来自《圣经》或者希腊、罗马神话故事,那上头画的都是女孩,有些甚至跟我一样小。虽然画作的背景和我的生活差异很大,上面的女孩们对我来说却很有亲切感,比我自己的妹妹还亲的感觉——妹妹比我小很多,又笨,老是叽里呱啦在讲话,打乱我的思绪。

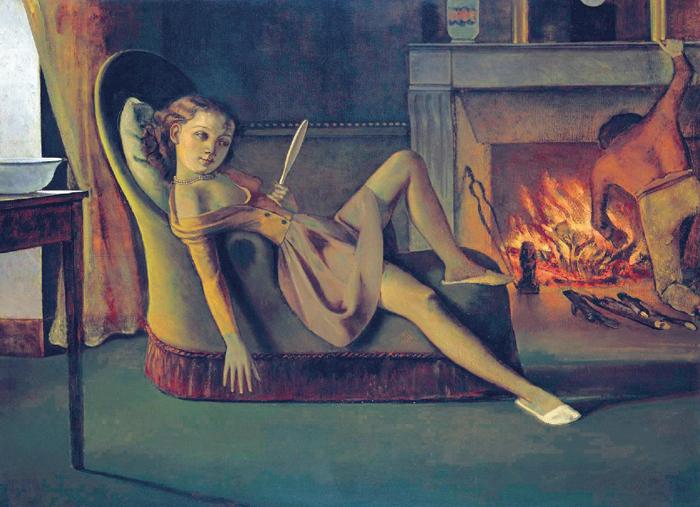

我尤其爱盯着一个看起来很像我的画中女孩,她就躺在一间老式客厅里的小沙发上(当时我还不知道法文chaise longue是专门用来形容这种躺椅的)。女孩跟我挺像,不過年龄较大也比较有智慧。她的眉毛跟铅笔画出来的一样细长,很有美感,反之我的眉毛就粗了些,而且没有那么清晰的线条。她的眼睛跟我的一模一样,但较有智慧,像是在笑看人间。她铜色的波浪鬈发和我的一样,不过看来比较老式。她洋娃娃般的五官、细致骨感的鼻子,以及噘起来的阴郁双唇,都跟我一样,不过她比我漂亮多了,也更轻灵。另外,她还拿着一面小小的手持镜,自恋样地凝神静静看着自己——我打死也不会来这套的,因为我越来越无法忍受自己的脸了。这幅画怪就怪在,沙发上的女孩好像完全无视于房里另外一个人的存在,虽然那人离她其实只有几尺远:一名弓身弯腰的年轻男子,正在拨弄壁炉里熊熊燃烧的火焰。站在这幅画前面,你几乎可以感觉到那团火所发出来的热力与光芒。

事实上,如果你从稍远处朝着画作走去的话,首先注意到的,会是那团仿佛扑面而来的火焰,之后你才会看到沙发上躺着的人形——正做梦一样地专心凝看自己的影子。

听来蛮怪的吧,爸爸?然而,如果沙发上的女孩是在做梦,而梦到的是她自己漂亮的娃娃脸的话,那么她会无视另一人的存在就不奇怪了,虽然那人就在近旁;弓身的人形是个男子,但因为他弓着身,所以一定就是仆人,而不是主人了。

每天放学以后,我都会来到美术馆。我在这幅画前面所待的时间,一天比一天长。Les beaux jours。起先我以为画名的意思是“美丽的眼睛”,不过jours的意思是“日子”,而眼睛的法文应该是yeux才对啊。

所以,画名的意思是“美好的日子”。

一天又一天的迷恋与受蛊。但还不至于陷入“受困”的日子。

美好的日子,每天都是完美的平静与祥和。平和的日子里,你会凝神望入小小的手持镜里头,无视在你几尺以外预备着美丽火焰的那位弓身且无脸的仆人,也无视你脚上那双单薄的缎面便鞋——如果你想穿着这双鞋逃离此地的话,只怕是难上加难。

这名艺术家的其他画作对我的吸引力也很大——他的名字我不能说,是因为我们万万不可指名道姓谈论大师;“歌岚行宫”里所有的仆人也都一样。其中任何一幅都有可能掳获我的心:《做梦的泰瑞莎》《打扮中的小女孩》《和猫咪玩耍的裸女》《受害者》《卧室》。模糊间,我仿佛可以听到她们在哭泣——是画作中的俘虏女孩,而不是(还不是)我。

那声音真是模糊,几乎可以假装没有听到。我四下瞥瞥美术馆里的其他人:偶尔来访的观画人、无视我的制服警卫。一个十一岁的小孩独自在馆内游荡,不知为何心生焦虑、全身打颤(这点我当时无法猜透)。

(而美术馆里的警卫又是怎么回事?他们难道也没有听到吗?他们难道因为日久而无感觉,对美,以及痛苦,都已厌烦,仿佛墙上挂的只是涂了颜料的帆布面,触目只见表层,而无更深处可看?在我哭喊求救的时候,他们难道也是一样听不到吗?)

出了美术馆,便是纽约街头的吵嚷与纷乱。高大的浓荫绿树,巨型的绿色公园。第五大道上,出租车在美术馆前的路沿排队——就在如同金字塔般的石阶底下。

摊贩的推车沿着街边一路延伸。这些推车一律是美国退伍军人所拥有的——这是法律规定。那热腾腾的肉味,让营养不良的我们闻得头晕目眩。

我们位于七十六街第五大道上的公寓,在高高的二十三层楼,往下可以俯瞰中央公园。太高了,我们什么也听不到,街上的声音无法往上传到我们的耳朵。当我用两手捂住耳朵时,就听不到哭泣声了。我连自己的哭泣或者心中狂野的节拍都听不到。

我上一次生日是十一岁。那时你还跟我们一起住呢,爸爸, 虽然你老是投宿在外。而你当时就给了我承诺:亲爱的我当然没有要离开你跟你妹妹和母亲啊,就算我离开你们母亲——暂时的!这也不表示我要离开你跟你妹妹啊。不会的。

然而当你离开后,我们就被迫搬到位于一条比较不起眼的街道上的另一间公寓,楼层也降低了。母亲说,你离开我们是为了展开新生活。她痛哭流涕,穿着她那套薄得透明的睡衣,好几天都不肯脱下来。

一个个男人跑来跟母亲同住,但都待不久。我们听到他们大声喧哗笑闹,我们听到杯子、瓶子喀啷喀啷响的声音,我们听到母亲在尖叫。

在破晓时分我们听到男人匆匆离开的声响:踉踉跄跄的脚步,诅咒、威胁的话语,粗野的笑声。

珍妮睁大了眼跟我耳语道:他们其中一个会把她杀掉,勒死她。

(你或许觉得不太可能,一个八九岁的小孩会说出这种话来吗?就算只是耳语,而对象又只是她十一岁的姐姐?你就是这么想的吗,爸爸?你希望一切都如你所想吗?)

(爸爸是一个“想”要保护自己的人。他可没“想”要保护他的孩子。)

大人的生活我们一无所知。然而,大人的生活我们也无所不知。

我们习惯看电视。深夜时分照说我们该上床时,音量关小了。我们看着满头蓬发、一脸横七竖八的睫毛膏的女人(身上穿着单薄透明的睡衣),在床上被强奸、勒毙了。纽约市警局的探员无礼地瞪眼看着她们的裸体。摄影师蹲伏在她们上头,屈着膝盖拍照,鼠蹊都隆起来了。

不过母亲没有死,这你应该知道。母亲的尖叫声四处可闻。就连在这儿,在“歌岚行宫”里头,我都可以隔着一段距离听到。不过也有可能只是我的俘虏姊妹们的哭喊声吧——被垫子或者大师的手捂住了。

男人带来了威士忌、波本、可卡因。

从母亲的冰箱里头,搬出柔软有异味的布里干酪,硬邦邦的波罗伏洛奶酪,蜗牛和大蒜、热牛油。他们狼吞虎咽,直接用手大快朵颐。我们赶紧躲起来,遮住眼睛。蜗牛看起来好恶心啊, 就像我们女孩儿细瘦腿间的那小小的突起的肉片一般,我们就连泡澡的时候,都没办法伸手去摸——那种触感太过强烈了。

爸爸,你不敢碰我们的那里。很久以前你还是个年轻的新手爸爸时,你帮我们洗澡。那时我们还是小小女孩儿,才刚过了婴儿期、学步期。那么久以前的事,你(也许)已经忘记了。

爸爸,我们可没忘。当时你的眼睛闪闪发亮,因为知道我们的腿间藏有秘密,那是你没有(允许你自己)触碰的。

大师在我们的身上无处不摸。当然,大师也会碰触我们的那里。

爸爸你为什么离开呢?为什么你的生命里没有我们呢?

母亲一直不知道,我们曾经看到过她一次——那个从你的怀中翻身而下的女孩,她咕咕在笑。

年轻得可以当你女儿了,母亲斥骂道。我想抗议说,我才是你的女儿!

那次的碰面是个意外。珍妮和我坐着你的私家车回到公寓的时间稍微早了点,要不就是你的朋友走得太晚。她从你的怀里咕咕笑着滑下来,脸好红,结结巴巴地说着:噢,不要想歪了啊,我不是坏人……

她先前喝了酒。你们两个都喝了。我们觉得好惊讶,她可真高啊,不过不够瘦,不够漂亮,而且(也许)没有母亲想得那么年轻,不过当然比母亲要小很多。

她的紧身短裙被拉到丰肥的大腿上头,衬衫的纽扣全给扯开了。

我不是坏人。请相信我!

在宏伟的美术馆里,我快步踏上氣派的石阶,沿着高阔的一道道走廊走去,到了那间灯光昏暗、内有大师作品的画廊。

我在迷宫般的美术馆移行,如同只靠着嗅觉与触觉寻路的盲眼小孩。然后,哇,我赫然就看到了它,在我眼前——美好的日子。

真是让人惊叹啊,这幅画竟然完全没变。歪身靠在绿色躺椅上的女孩,两条大腿斜张,她正专心看着手中镜子里的自己。女孩跟我很像,但大一些,也较有智慧,而且(似乎)因为明白这点,显出自得之色呢。

女孩对离她几尺以外,那团熊熊燃烧的烈焰毫无所觉。

这是我头一次听到那微弱、呼唤的声音,也许不止一个人:哈喽!到我们这儿来吧。

或者她们是在哭求——帮帮我们啊……

工作日的下午,这间画廊通常空无一人。访客一群群地穿行于特展场地,根本就不会到这间画廊来。

没有人听到哭叫声,除了我。

真是奇怪,美术馆警卫从没听到过。应该是他们超级单调乏味的警卫生活,让他们无法看出大师艺术的奇妙与魔力吧——虽然那幅画就挂在他们前方:带着胜利的姿态,无视道德的批判。

所以这幅画才会如此寂寞啊,爸爸。希望你听得到。

至于我们目前的公寓呢,则是位于比二十三要低的楼层,不过还是高于人行道,高得足以在我的内心翻搅出恐惧来。我爬到外头的侏儒阳台,鼓起勇气靠上黏着鸽粪的铁栏杆,等着你来发现我,爸爸,等着你来责骂我(但你都很少骂啊)——你在干吗啊!快回到这里来,亲爱的。

大师从来不骂人。大师很少在我们面前流露出感情来,因为我们不值得。他对我们就只有愤怒、失望以及不悦的情绪。

爸爸,快来吧!我很害怕大师会不喜欢我,我担心他会腻味我了,担心他会把我一脚踢开——因为他曾踢开许多人。

好寂寞啊!然而,我爱大师。我很爱那在大师工作室里重重压到我身上的魔法,虽然我的四肢发疼,我的脖子很费力地想要支撑头部的重量,因为我得为大师摆姿势,一动不动好几个小时。

如果你不过来带我回家的话,爸爸。如果你把我丢给大师的话,我会陷入那个魔法当中出不来,而且大师总有一天会厌弃我的,他会在我的脖子上套个狗圈,然后系上链子,将我紧紧拴在“行宫”最底层的地牢里头。

到我们这儿来,帮帮我们。

帮帮我们,到我们这儿来。

我朝着美术馆里的那幅画走去时,魔法开始在我身上起作用了,如同空气中的乙醚。

近旁没有警卫。没有其他观众。我全身发抖,往前凑去,低语道:好的!我会上你们那儿去。

因为在我看来,《美好的日子》里头的客厅真是美轮美奂,虽然有点奇怪,颜色也阴暗了点以致整体看不太清,一如梦境中的细节往往不太清楚,然而极具魅惑性,令人无法抗拒。

在放学后孤单寂寞的午后,我已养成习惯待在另外那个世界里。当时我并没有意识到那是大师的世界,因为画作里并没有大师的身影,你只能看到你自己,而且这幅作品是以你这辈子从未见过也无法想象的热情、渴望以及爱欲所画出来的。

每一幅画里的每个女孩:她们好安静、好完美。就算是怪女孩,就算是隐匿着没露脸的娃娃脸女孩,也备受宠爱。这点,你是可以感觉到的。

生命里如果没有你的话,爸爸,我就唯有在这些画里才能找到快乐了。

来我们这儿吧,你是我们的一员——众多声音耳语着;而我的回答则是——好的,我是你们的了。

Ma chere, bienvenue3? !——大师展臂迎向我。

Ma belle petite fille4? !——大师一看到我就发出欢呼声,一副他从来没有见过如此标致的人似的样子。

在这之前,我置身于一间好大的老房子,在昏暗的长廊里四处游荡,因迷途而哭泣时,一个仆人发现了我。后来我才知道,这房子就是“迷魂满宫楼的歌岚行宫”。

大师让我脸红、心跳,而且简直无法呼吸。他往我的脸、我的手,和我裸露的手臂上猛吻猛亲,湿答答的吻,搞得我差点昏倒。

你是从多远以外的地方来的呢,小亲亲?——越过大洋,来到你的主人面前。

我当时还不知道,其实每个俘虏女孩都曾承受过大师如此盛大的欢迎,而且每个都以为自己是他的唯一。唯有我。

在那另一个我曾拥有的生命里头,我无法忍受在镜中看到自己。

因为你当初离开我们的时候,爸爸,你带走了太多东西——你无法想象有多少。

然而在大师的工作室里,当我照着大师的指示卧在绿色躺椅上时,我就得以看到自己的脸并不平凡,并不可鄙,我长的是一张可爱的娃娃脸。我喜欢凝神看着大师给我的镜子,看着那张可爱的娃娃脸。

那就像睡眠一样。看着那张可爱的娃娃脸,很难醒来,很难把眼神从娃娃脸上移开。我的嘴唇几乎没有动弹——这是我吗?那其中的神妙有很大的催眠力量,就像永不停止的爱抚一样。

虽然我知道——我想——房里另外还有个人……首先我感觉到的其实是热:这个寒风凛冽的房间突然热得不太舒服起来。

那是一团火焰的热力。有人在旁边。

大师扯一扯我的紧贴袖,将袖子拉下我的肩膀好露出我的右乳——小而坚挺,如同一颗未熟的苹果。大师给我的这件紧身洋装,裙子好短,而且往后拉去,露出了我大半段的腿。在其他房间里的其他画作里头,由于大师将我的腿的搁置方式不同,所以我白闪闪的小女生内裤就露了出来。不过在这幅画里,你无法看到我大腿间那窄窄的一段棉白。

在大师的工作室里,时间不再往前走。在大师的工作室里,我们永远不老。这就是大师的工作室给予的承诺。

大师嘲笑我们,不过他没有恶意。你们也知道,来我这里,是出自你们的意愿,所以啊就别假惺惺的了。这里不容虚伪的存在。

我们必须长时间摆姿势。我们的生活在我们的眼前如同一轴軸棉线般,虚掷于一面倾斜的大理石地板上头。我们有些是新来乍到“歌岚行宫”的,有些则已经在这里一辈子了。我们必须长时间在这间寒风凛冽的工作室里摆姿势,否则就不许进食。我们绝不可打断专心工作的大师,因为大师会大发雷霆,而且大师会以将我们打入冷宫来做惩罚。

口渴难挨时,我们只能从蹲伏在一旁的仆人手中喝到一小口水。如果我们要求“解手”的话,大师的怒气指数绝对会爆表的。

他们这里都习惯讲马桶,而非洗手间。我对“马桶”这两个字非常敏感。他们的冲水设备非常老式,得用链子拉扯才行。老旧的水管会锵啷啷地响起来,在这古老的大房子里听来,还真像是魔鬼的声音。

我憎恶你。你!——大师细瘦的鼻孔会因怒气而颤抖。

我们已经学到,身体只是一具臭皮囊。说穿了,美丽的娃娃脸只是昙花一现的假象而已。

母亲曾怨毒地告诉我们说,当她头一次怀孕时,你对她的爱就结束了,爸爸。我的肚子,还有我的乳房,太大太肿了,她说,不再是个女孩,所以他觉得遭到了背叛。可怜的男人起不了性欲。

我们不想听这个!我们年纪太小,还没办法听闻这等人间丑陋。

当然,婚姻还是持续了下去。你们的父亲连对他自己都无法承认,他—— 一个男人——的欲望是有限度的。

然后有一天,大师选了我来当一幅特别画作的主题,标题简洁但也吓人:受害者。

我希望你能看到这幅肖像,爸爸。我就是在美术馆的墙上看到这幅画的,但并没有意识到那个摆着软瘫躺姿的女孩,并不只是像我而已。她就是我。

《受害者》不像大师其他有名的画作那么梦幻、唯美。《受害者》展示出非常直白且直捣核心的影像:一名受害的女孩。大师无比有耐心,几乎是温柔地引导我躺到一面石板上,几乎是充满爱意地将我裸露的四肢翻来覆去摆姿势。他伸出他如钢铁般坚硬的手指,调整我的头。

在《受害者》里头,我觉得我并不美丽。我好苍白啊,仿佛失了血一般。而他也没有赠予我一面小镜子,让我欣赏自己美丽的娃娃脸。我的眼睛阖起来,视线不再。除了单薄的白棉袜以及小巧、只有装饰作用的便鞋以外,我全身赤裸,一丝不挂。

慢慢地,仿佛进入狂喜状态的大师画起这幅肖像。好几个小时以后,大师完成了一天的工作,他如同幻影般悄然离开了工作室,而一名仆人则将我从昏睡状态中唤醒。那是一名侏儒妇人,她猛然拉开了厚重的帘子,阳光如同一道重击泼洒进来——起来吧,你。别耍花招了。你没死——还没。

当我头一次抵达“行宫”时,我受到的是公主的礼遇。

就如同我出生时一样,就如同好多年间我是你唯一的孩子时一样,爸爸。那时,你待我如同公主。

在“行宫”中我的房里,摆着一瓶山谷里的百合。就在我的床铺旁边。我的床的大小,则恰恰适合于一名十一岁女孩的尺寸。山谷里的百合所发出的甜美香味直到现在都让我感到迷醉——在回忆中。

一名女仆为我洗澡,帮我洗头,并拿着发梳缓缓地、用力地为我梳头。大师在一旁满意地观看。

Tres belle, la petite enfant5 !

在早年美好的日子里,偶尔我还会想着,这一切将永远不变:大师从女仆手里接过发梳,亲手为我梳头。

有时候,我模糊记得,大师甚至为我洗澡,送我上床。

我必须很惭愧地向你供认,爸爸,那时我其实并不想念你。我没有想到你。当时,我的心里只有大师一人。

在大师的工作室里,大师穿着一件跟神父袍一般的纯黑袍子。每天入夜时大师的袍子必定沾满了颜料,所以每天早上大师都会换上一件新的干净的黑色长袍。

他纤瘦的脚上套着黑色的丝质便鞋,大师穿着这双鞋直挺挺地无声移动,如同鬼魂。我从来就没有真的直视过大师的脸,爸爸——我们不准看的。所以我也不算真的见过大师。我只知道他比你年长,而且颇具威嚴,他苍白严峻的脸就像是雕出来的一般,不同于其他纯属肉体、等级较低的人类。

(你的脸是否变粗糙了,爸爸?我不愿意这样想。)

(我不愿意想到你的不好,然而母亲一直都在跟我们数落你的不是。)

我们当中有些人已经领悟到大师其实并不爱我们,因为我们不是他的孩子。这点很难理解,而且蛮伤人的。不过事实便是如此:我们这些大师的俘虏女孩,没有一个是他亲生的。大师本身宝贵的精子并非漫不经心地四处乱洒(据说),而是精心挑选土壤才下种的,而之后也生发茁壮起来。大师的这位独子相当出色,但我们永远见不到他(据说),因为他住在巴黎。他和大师一样是位艺术家,虽然名气远远不如大师。

另有谣言盛传,大师的儿子有一天会来到“歌岚行宫”,解放他父亲的俘虏女孩,因为大师的儿子对大师艺术的理念无法苟同。

然而一年年过去,大师的儿子却一直没有现身。

反倒是来了好些摄影师,他们无畏于迢迢千里路,越过阿尔卑斯山来到东欧这荒僻的地方。另外也来了记者,以及意欲采访的人。大师已吩咐过仆人,不许访客进入“行宫”的外围大门,不过偶尔大师兴致一来(他最爱来这招),他会同意某一两位陌生人拜访——如果这人(女人的概率较小)是来自某家知名的出版社,或者是个资历辉煌的同行的话。

这些得到特权的访客通常也只能进入“行宫”前端的几个厅而已。仆人无时无刻不在监视他们,而且大师的狼狗群就驻扎在不远处(据说),专心盯着陌生人的一举一动,随时有可能收到信号而发动攻击。

大半访客都只看到一个个装潢华丽的房间,里头摆设有厚重的家具以及波斯地毯,还有色泽如同葡萄汁液的天鹅绒窗帘。窗帘如今因阳光的照射,现出片片淡褪的不规则区块。他们获准拍摄这般场景中的大师——而这也是大师事先精心设计好的,就如同舞台的布景,因为大师(偶尔)会以如此设计为乐。当年大师身为学徒时,曾置身于达达主义风潮的边缘地带,又是曼·雷(Man Ray)的知心好友。访客不许拍摄污脏的大理石地板、天花板上的缝隙和水渍、大师的古希腊雕像上所蒙的尘灰,还有马桶内部吓人的细节。大师的工作室只在两次特殊状况下,经过一丝不苟地严加整理,才允许访客入内。一次是德国公共电视台要拍摄关于他的纪录片,另一次则是黄金时段的美国电视节目派了一名当红的主播前来采访。

大师在那两次采访中,皆优雅作答——问题都是事先经由大师批准认可过的。大师是个口才了得的艺术家,他的每一句话都是精心雕琢而成的,如同诗一般。

艺术不是真理。艺术模塑真理。

艺术不是“美”——艺术比美还伟大。

艺术是那飞越在生命之上的生命的影子,永远也不会受限于(区区的)生命。

采访时,我们在“行宫”的后厢房以及那(不可言喻、极其恐怖的)地牢里哀哀哭泣,但无人听到。

大师的底下有许多的“我们”,爸爸。我们来到大师这里,是出于我们的选择,我们如同懵懵懂懂的小孩一般,将自己的自由交给他。也难怪仆人会嘲笑我们啊——起先是我的小亲亲,其后就成了我的俘虏啦。

大师将我们关在“行宫”的许多房间里头。我们有些是“婢女”——也就是奴隶。有些人的脖子上围着狗圈,并系上链子。我们被迫要吃地板上搁着的碗里头的剩菜,而大师则在一旁笑看我们如同野兽饿疯了的模样。

小亲亲啊,你们是小小的宠物猪仔仔,对吧?你们不是天使!大家都很清楚。

没有人听到地牢里传来我们的哭声。锁上的房间,仆人们都会避开。这里可以闻到生锈的铁以及蜘蛛网的味道。没有人想听这个的,他们是被邀请到最豪华的前厅去享受清简但高雅的下午茶的啊,那儿还展示着一台据说曾属于贝多芬的钢琴。

虽然几十年来在欧洲的都会如巴黎、柏林、布拉格、罗马, 都谣传“歌岚行宫”内藏秘密,却一直都没有人想要一探究竟。没有人有勇气当面质疑大师,要求他将屋内所有上锁的门一一打开,将大师的俘虏女孩从她们的惨况中解救出来,因为这可能会招来大师的狼狗群以及仆人的攻击。

帮帮我们!拜托帮助我们。

将我们从大师的手中救出來……

在众多地牢最恶名昭彰的那几间里头,女孩们都死在链子底下,身躯萎缩,如同老妪的尸体一般。她们曾经是活蹦乱跳的女孩,长着美丽的娃娃脸以及铜色的波浪鬈发,但最后却都枯萎成了四岁小孩的尺寸。

我们这些仍活着的人饥饿难耐,而大师的仆人却吝于供给食物,因为大师非常聪明,且非常残酷。他严格限制宫中食物,所以给女孩的越多,仆人自身得到的就越少。

大师跟所有的暴君一样,知道如何在人与人之间制造纷争——我们现存的世界很现实啊,你给得越多,留给你的就越少。给出太多的话,你就要挨饿了。

我很羞于承认,爸爸——刚开始时我非常天真,对自己往后的命运一无所知。身为此地的新人,我受到公主般的礼遇,所以我就很同情某些女孩。她们在这儿的年资较久,却好像不如我受宠。我把自己的食物给了她们,因为我的每一餐都是个小小的盛宴,太多的美食我其实也吃不完。你知道,饱暖的人是会很大方的,所以我便表现得相当大方,但这其实只持续了几个月而已。原本他是那么看重我,很难想象有朝一日他竟然会突然翻脸。错是在我,爸爸。当初是我自己要跑到这里来的:在《美好的日子》前面游晃多时,直到有一天我发现自己竟然跑进画中,来到了燃烧着美丽火焰的客厅,快乐如同神仙——哪知这是犯了大错啊,因为我无法轻易逃出大师的房子,回到我原有的生活里。

起先你备受关爱。在大师的宠爱下,你沉浸在你自身的力量当中。然而那个力量转瞬即逝,因为它不是你的——那是大师的力量。我错就错在这里。

然后有一天,有个摄影小组搭着一辆现代化的交通工具(小卡车)来到了“行宫”。来自伦敦的陌生人被迎进了“行宫”。那当中有一名声音和悦的采访人,他本身也是艺术领域的名人。

大师已经闻名遐迩了!他的画作不知赢得了多少荣耀!大型美术馆为他办过多次大型展览。他的名字在精英圈里是响当当的——虽然也许群众不见得知道。他比他所有同代的名人都要长寿,而且许多更年轻的艺术家都比他更早离开人世——他们的名声永远也无法超越他。如今他是德高望重被视为圣徒的长者了。随着年纪增长,他的脸却变得更加俊美,他脸孔的老化——褪色的皮肤和皱纹——都可借由化妆来遮掩,苍黄的肤色也可制造出大理石的效果;他稍显凹陷的眼睛画上黑色眼线,睫毛根根分明;他渐秃的银发高雅地往后梳过头骨。穿上黑色细亚麻袍子的大师是艺术的守护者——最高艺术。

大师说:然而我们活着是为了艺术。我们的艺术是唯一的生命。

采访记者说——抱歉,先生?——我好像听到了什么——有人……

(采访人听到了我们。他听到了!)

不过大师却笑着说——不对。你听到的只是风声,从山上吹来的永无止境的风。

(风吗?应该是哭声吧,不是风。不可能,这只是风在吹。)

采访人犹豫起来。声音和悦的采访人一时之间无话,他突然觉得好冷。

大师的声音更强劲有力了,虽然他还是那样和颜悦色——这里是欧洲荒僻的一角啊,朋友。这里可不是你们娘娘腔的“文化” 哪,不是你们的皮卡迪利广场、海德堡公园和肯辛顿花园。很抱歉,我们这儿忧郁的风老吹个不停,害你们分心,让你们感到悲伤!

大师带着仿英国腔讲话的语调真是迷人,没有人发现大师的声音有点抖,意思是他快发火了。采访人和他的助理交换了眼神之后,就没再继续提起这个不受欢迎的话题了。

毕竟,大师是个伟大的艺术家。不世出的天才。天才是可以为所欲为的。

就跟其他在“行宫”进行过的访谈一样,这次的访谈也很顺利地进行下去。影片只有一个钟头,但内容相当丰富,而且会经过精心剪辑;如果没有大师以及大师画廊的同意,是不会在BBC 播放的。

只是声音和悦的采访人以疲累为由,拒绝了大师下午茶的邀约,让他颇为失望。他和他的组员必须立刻搭乘小卡车离开,好赶上飞往“娘娘腔”伦敦的飞机。

说得妙!有人笑起来。有人在握手。大师平静下来了,也许。不过大师心情还是不好,而且(我们有些人很清楚)仍然是个危险人物。

在“行宫”底层区域的我们告诉自己说,这位来自伦敦的知名采访人听到了我们的声音,而且已经懂了——他不可能不懂。你只要看看大师那些有名的画作,便可了然于心。他会为我们寻求援助,他会救我们的。

置身于“迷魂满宫楼的歌岚行宫”,我们唯有跟自己编出这样的故事,才有办法度过漫漫的长日与无尽的夜晚。

沼泽上的风,山里吹来的风。也许不是阿尔卑斯山,而是喀尔巴阡山脉吧。

其实离你并不是那么远啊,爸爸!拜托。

现在还不会太迟,爸爸。我还没有被拖到最底层的地牢,那儿的门是锁上的,里头的人将永不见天日。

你还没有忘记我吧,爸爸。我是你的女儿……

在《美好的日子》里,你会看到我的,因为我就在那里等你。到美术馆来吧!进到这儿来,凑近《美好的日子》。我等着你。

救命!救救我啊!——我低语着。

如果我有办法再放大音量的话,我想一定有人会听到的——美术馆的一名访客,某个眼神空洞的警卫。他们会从迷昧状态中醒觉。他们的心地都是好的,我知道——如果办得到的话,他们是会帮我的。

如果你可以的话,爸爸。我知道你会帮我的。你会吧?现在还不至于太迟。

我将这面手持镜收了起来。我瞪着美丽的娃娃脸已经瞪够了。有时候我可以看到——几乎看到——画框外头,爸爸。我可以看进美术馆里头(我想应该是美术馆吧,还会是别的什么呢?)——在远处,在活人游走的彼端,有缓缓移动的人形和脸孔。

爸爸,你是其中一人吧?请你说是吧。

如果我还留有往日的力气,我是有可能爬出画框的,爸爸。我会自己来,无须你的帮助。我会爬出客厅,然后我会跌落在美术馆的地板上,我会躺在那里,呆愣那么一会儿,然后也许某个人,你们其中的一个,也许是你吧,爸爸,就会发现我,而且来帮我。

或者也许我会在活人的世界里,再次找回我的呼吸,还有我的力量,并想办法撑起我虚弱的双腿站起来,然后斜倚着墙面缓缓移动,并穿过一排排挂在寂静无声的画廊里的画作,走到我熟悉的石阶上(母亲就曾在此处拉着珍妮和我,紧紧攥住我们的手),然后我就会移动到宏伟的美术馆的前门,踩着更多石阶, 踏上第五大道以及熙熙攘攘的市井生活——如果我还留有往日的力气的话。也许……

爸爸?我在等你。你知道,我只爱过你一人。

(本文收录于《形与色的故事》一书,由中信出版·大方出版)