一

作家祝勇有一把椅子,这把椅子让我着迷已久。

准确地说,是祝勇写了一篇散文《一把椅子》,发表在2017年的第11期《人民文学》上。

一把椅子,有啥可写呢?我是反反复复地拿起当期杂志,读了几行,放下。过几天重又拿起,复又放下,始终没有读完。按说这仅仅几千字的散文,我是很少出现此种踌躇难缠的情形的,况且是祝勇先生的文字,我心仪已久,断断续续追着读了若干年,实在是难得。

一个烟雨空濛的雨天里,没法出行,无聊至极。我倚窗而坐,此刻读祝勇作品的心境就来了,不紧不慢地,淡有淡无中我重又拾起杂志,一气儿读罢《一把椅子》,从而陷入了他精心设置的文字丛林,一时不能自拔,深陷其中。他写的是明代的一把黄花梨波浪纹围子玫瑰椅。时间就锁定在明代,叙写对象就是玫瑰椅,且看他丝丝缕缕、层层叠叠、如数家珍地把这把玫瑰椅写到了中国人的日常生活里,写到了中国人的精神领地。这样层层推进的高度,无论谁读到,都会着迷癫狂的,那种阅读愉悦十分受用。他由此感慨,一把几百年前的木椅,竟让他联想到山川大河,关关雎鸠的诗经源头。“我想这不是过度的阐释,在那把木椅里,在榫卯构件的起承转合里,一定藏着中国人对宇宙秩序的浪漫构想,然后,用一种最简单、最自然、最漫不经心的方式呈现出来——典型的中国式表达。”在中国南方,在我的乡村里,我童年接触过不少木匠师傅,他们都是能工巧匠,能把门楣窗扉雕刻得细致入微,栩栩如生。无论是花草虫鸟,云天白雪,它们都是活在你眼前的,随时都会吹出一缕小风,或者溅起一声鸟鸣。在我童稚的心里,少小就埋下一颗理想的种子,长大了也做一个木匠,很受人尊重的俗世活法。因为我常常如痴如醉地围在木匠身边转,看“榫卯构件”的肌理、状貌、神韵,以致到了寝食难安的地步。可见,哪怕是一个乡间木匠,他们也是有着鬼斧神工的魔力的,对于一个孩子,一扇门窗,一把雕刀,一块雕版,已经是一个完整的世界了,充满了无限的可能性。

就是这样一把明代的椅子,在祝勇那里,已经上升到哲学层面了。若是放到我身上,打死我也无法生发出那么多深刻体悟。毕竟,这是面对一个具体的生活用具,是生活的道场,有时间,有来处,有史载,有鼻子有眼儿,我是会“失语”的。越是具体的,可见的,可感的,我更是感到空茫懵懂,找不到边界。但这世间无比奇妙,有些事情总会有人预先为你设置好,只需要一个充分理由和时空节点,你完全不必慌张,一切事物都有自己的规律和秩序,你做好选择就得了,要么等待,要么寻找,动静之间,任由你选择。我算是等到了,祝勇为我“说出”他对一把椅子的来处和去处:“在中国,我们几乎找不到一件孤立存在的事物,一切物质之间,都存在着隐秘的勾连,像家具的不同零件,构成一个庞大系统,因此,在古代中国,在老子、庄子那里,就已经产生了‘系统论’”。

从一把椅子,祝勇却让我们感受到哲学与科学的神秘力量。

何为系统论呢?这就不得不费一番口舌了。

系统论是研究系统的一般模式,结构和规律的学问,它研究各种系统的共同特征,用数学方法定量地描述其功能,寻求并确立适用于一切系统的原理、原则和数学模型,是具有逻辑和数学性质的一门科学。宇宙、自然、人类社会,由于人类设定的参照系统不同,而分属于不同的子系统。如果把世界上所有的存在,划分为物质与精神世界的话,那么宇宙、自然、人类社会就通通属于物质与精神世界这个复杂巨系统。如果这样来看全宇宙,系统论就是具有哲学价值的世界观,所以可以说,宇宙是由具有组织性和复杂性的不同子系统构成的,这就是宇宙系统观。同时系统论又有很多类似数学模型的具体方法,来面对具体的子系统,从科学工具的角度来看系统论,系统论又是具有哲学价值的方法论。总之系统论在具备系统科学之个性化属性的同时,又有别于具体的数学方法、物理方法或化学方法等等具体科学门类的技术方法论,从而具有普遍意义上的的哲学属性,像宗教观、物质观、信息观一样,具有世界观和方法论意义。

简而言之,系统一词,它来源于古希腊语,系统也就是由部分构成整体的意思。

作为一门系统思想学说,应该说它源远流长。作为一门科学的系统论,人们普遍公认的是美籍奥地利人、理论生物学家L.V. 贝塔朗菲(L.Von.Bertalanffy)创立的。但无论是西方的系统论还是东方哲学的系统论,都无不巧合地形成了两把椅子间的“对话”。放到写作层面上,其实作家与读者之间,也是一种对话的存在形式,这是我多年的写作观念。

二

我也有一把椅子,是我安置在一首诗里的,题为《一把椅子与生活的位置》。

这首诗写于2004年或2005年之间,具体时间就无法确证了。于2006年2月上半月《诗刊》发表,是组诗中的一首。那时我尚未到当地大学里任驻校诗人,而在作协办公室接电话、看稿子、接待闲杂人等,帮衬打杂。之所以写这首诗,大抵印象是,我坐在空荡荡的办公室,椅子年久失修,摇摇欲坠,时间的虚空与生活的无着构成一种默契与互证,我就在那一台老旧的电脑上敲下了这首诗——

一把椅子 只要我们不动它

它就不动

像一个善良的祷告

证明自己的价值和忧患

不管被人怎样摆布 生活的重心不偏不倚

不管扶手怎样陈旧 灰尘怎样覆盖

颜色怎样斑驳黯淡

一个人坐上去 一把椅子总能够

把你从伤心渡到快乐的彼岸

一把椅子端坐在房子里

我们的内心总能找到一些安慰

该放下的都放下吧 放下了

也轻若尘埃

我把这首诗原封不动地抄录下来,没有掩盖当年的稚拙,而作技术性的修改润色。我只想回顾一下,我当时的生活情形,或者一把椅子对我的重要性,以及我自己的深刻或肤浅的体悟。当然,我也无法拿我的诗与祝勇的散文相比,这非明智之举。仅从标题上,就可看出高明与拙劣,深沉与绵薄。祝勇命题为“一把椅子”,我命题为“一把椅子与生活”的关系。前者深藏不露,却睿智叙说,言犹未尽,后者一目了然,却有局限,捉襟见肘。自然,我的诗也存在一种言犹未尽的弊漏,但已经无法挽回。在我当年的境况里,我只能说,这首诗的命运也算好了,除了能在《诗刊》发表外,多种选本、选刊、读本都有所辑录,如郑观竹编著的《现代诗300首笺注》就收录了此诗,他应该是某个大学的教授,具体情形我不太清楚。他就把我的这首诗编入“哲理篇”,是有道理的,更为有意思的是,郑先生的题解颇为新颖,他说“一把椅子与生活的位置”,意即“祷告它在生活的位置”,“椅子”比喻为祷告。接下来是他对每一节每一句的注释,都颇有深意,比如一些术语,工具性应用、词语材质意义等,都有学院派的深奥,对我算是不小的安慰。

我自小是个安静的人,我大把时间都在椅子上度过。

记得是十来岁的光景,我已经能够帮衬着大人锄地、拔秧等做一些力所能及的轻巧活儿,但一回到家里,总是抱一本书,悄悄默默地坐在竹凳上,也许在看书,也许根本不看,只是觉得那样怡然罢了。母亲做好饭菜,喊我吃饭,却常常吓我一跳!用我们乡间的话说,我这个人从小就很“愣神”,他们的意思是说,我常常走神,常常灵魂出窍,甚至是说我被鬼神附体了。说来真好笑,我那时已经深深迷恋上文字,我的作文常常被老师当范文了,我很受用那种滋味。

其实,在作协帮忙的那段日子,我常常坐的也是两把椅子。一把摆在办公桌前,稳固、扎实,没显出一丝老态和虚弱;一把摆在电脑面前,每次码字时,我胆战心惊坐上去,正襟危坐,目不斜视,然后很快把自己的思绪塞进电脑,我生怕椅子“咔嚓”一声散了架,折了腿。等码好字,保存,我才敢回到静候多时的办公椅上,开始我的阅读、冥想、发呆。只有这时,椅子和我之间才达成一种默契。我要么是欢欣的,要么是愁苦的,都无所谓了,我们之间有着内在的循环、安慰,手有手的放处,脚有脚的归宿,方寸之间,一切皆得体自如。

我心里还是蛮迷茫的,该如何调整好自己的生存状态。至少,找到一份足以让我不受一日三餐威胁的工作。因为作协只是一个群众组织,临时机构,没有财政预算中核发的工资。在这里,你可以随时来,也可以随时走人,就像加州旅馆一样。当时作协办公地设在市政府门口侧边,我每天都要看着来来往往的公务员上下班,他们都是领着政府薪水的,不要说衣食无忧,甚至你的生老病死人家都全管下来了……所以,即便我坐在这把结实的办公椅上,内心亦是惶惶然的。这一现状,也就是我第一节诗中所写的“一把椅子/只要我们不动它/它就不动。”最关键的是,我写的是那把摇摇晃晃的电脑椅,我只是找到了它的虚弱感与我身份的重合感,连快要散架的椅子,它都保持着自己的尊严与操守,何况人呢?我就是从这把病态椅子上找到契机,大抵那时我坐在扎实的另一把椅子上,目之所及摘到了诗歌灵光的“果子”。

我是真正在“过度阐释”了,尤其对自己的诗歌自说自话。

三

两把椅子的身世是有着巨大差别的。

祝勇的椅子是身居故宫博物院,供人研究观瞻的,而我的椅子只是办公室或者家居的一个坐具。一个高贵、典雅,一个平庸、僻陋,不见经传,不可同日而语。最关键的是,祝勇竟然从玫瑰椅的靠背上“看”出了什么,他体悟出的是中国哲学中“有”与“无”、“盈”与“空”的辩证关系。他说:“但我所关注的,却是它的靠背做成了一个空框,像一张屏障,什么都没有,却什么都有了”,“在这里,‘空’成了主角,而其他的构件、纹饰,一律都成了配角”。也就是说,在他所研究到的古代中国的玫瑰椅中,或多或少都有一份“空”的韵味,“空”的旷远与遐思。也就是说,从明朝的家具来看,实用性是不太大的,但它们都蕴积了心灵的指向性,即神性。

说到椅子靠背,我到现在都心有余悸。

我经历了一次靠背咔嚓折断的情形。我那时还在大学里做驻校诗人。我的工作都是在椅子上度过的,阅读、思考、写作,哪怕是发呆打盹,莫不如此。我记得那是一把新买的Z字型座椅,美观、松软,可以适度轻微摇晃。它和我新买的公寓房一样的年龄,不算太古董。但有一天晚上,我写累了,实在写不下去了,往后一靠,一声“咔嚓”就把我弄醒——靠背左边的一根钢轴断了。这事让我想到一个事情——就是这样实用的钢铝材料制作的座椅,也是不可靠的!从此,我就不敢往后靠了,这一靠要出大问题的,后脑勺一定碰地。我又想到了自己的那首诗,甚至想到了若干年前,自己生活中那种“摇摇晃晃的”状态。因我摇断了椅子靠背,妻子是生了我的气的,说我不爱惜,我无言。而我也往深处想,这是不是一个暗示、一个预兆、一个提醒?我们搬到学院面对的新居不久,学校正式从大学专科升为本科,我的聘任期也到限,新领导一上任,我再也没有续聘上。那时我的儿子才一岁,妻子尚无工作,我坐在椅子上的日子,真的开始“摇摇晃晃”了!

那段日子真让人揪心啊,要想想,我许多的重要作品都是面对着学校的操场写出来的。学校对面钟楼的钟声一响,我就准时起床,洗漱、泡茶、开电脑,看着足球场上晨跑的青春身影,开始了我一天的写作……那座钟楼永远高于其他白色的建筑群,白天黑夜我都能看到它,明晃晃地戳在学校中央。

当然,我依然没有停下自己和自己的对话,或者和作家诗人们的对话。

四

2016年年末,我抵京参加鲁迅文学院第31届中青年作家高研班学习,那是鲁院举办的唯一一个诗歌班。

开学典礼之后的一天,正好是周日,我和小师妹夭夭、程向阳相约着去逛故宫。向阳是我隔壁宿舍的同窗,湖南人,工作在广东,任职于铁路系统。我还是喜欢称他为广东佬。故宫我去过一次,也不太想去,但他俩兴致很高,尤其是向阳,说好不容易到帝都一次,一定要踏踏实实地逛逛,熟悉每一条街道,每一个胡同,每一处古迹景观,甚至要坐遍每一趟地铁!我们三人走在故宫里,那真是一个巨大的历史存在,它的每一块砖瓦,每一棵梁柱,每一面墙体,都浸泽着远古的时间汁液,让人不敢大声喧哗和粗鲁呼吸。故宫里到处人头攒动,影影绰绰,我的两位同窗比我逛得起劲,举着手机到处拍照,而我总是落在他们身后,要么束手旁观,看他们拍照,要么坐在龙椅龙凳上小憩……其实,在这座皇家圣地里,我想起了一个人——祝勇,他就在故宫博物院研究所工作,是博物院的研究员兼作家,他是多么的幸福!正如他这样表述:“对我来说,能在这样的环境里写作,实在是天大的幸运。我将此视为命运的眷顾。”毋庸置疑,这座亘古而美丽的宫殿,它有着长达近五个世纪的历史时间,深深地吸引着中外游人。这里汇聚着中国五千年文明史中最优秀的艺术品,是一座真正意义上的艺术博物馆。

遗憾的是,那天是周末,祝勇不会在上班。即便上班时间,若没有预约,也不便打扰。但可以想见,祝勇就在这种慢下来的时光中,潜心于他的研究与写作,他每天可以面对一幅字画、一卷古书、一把古琴,等等,揽入自己的视野,沉静心思,视通万里,然后一一植入自己的文字迷宫里。所以,在他的《一把椅子》中,他优雅地讲述一位叫郑珉中的老先生是如何讲述古琴的,就在故宫博物院的小院里,古色古香,鲜花满地的黄昏时分。就在这种氛围中,老先生开始讲述古琴之九德:奇、古、透、静、润、圆、清、匀、芳。祝勇之所以要写到古琴,因为这些都是他的研究对象,这是他的工作,这种工作让他物我两忘。之所以写到古琴,他似乎顺手拈来,从厚德载物的“物”字就打开了言说。我很喜欢他这样自然而然,漫不经心的言说状态。

返回鲁院的地铁上,我告诉我的两位同学,我最想见一见祝勇,因为在阅读他故宫系列文章里,我们已经神交已久。

五

东西方的系统论也是有对话的可能。比如他们的生卒、思想、影响等诸多方面。

从思想体系的诞生来看,古代东方的老庄无疑是最早现身的。老子,姓李名耳,字聃,一字或曰谥伯阳。华夏族,出生于周朝春秋时期陈国苦县。老子约出生于公元前571年,卒于公元前471年。 老子是中国古代伟大的思想家、哲学家、文学家和史学家,道家学派创始人和主要代表人物,被唐朝帝王追认为李姓始祖。老子乃世界文化名人,世界百位历史名人之一,今存世有《道德经》(又称《老子》),其作品的核心精华是朴素的辩证法,主张无为而治。 20世纪80年代,据联合国教科文组织统计,在世界文化名著中,译成外国文字出版发行量最大除《圣经》外,其次就是《道德经》。

在中国人的日常口语中,我们常常会听到这样的赤裸而张狂的语言:老子天下第一!这不是一般虚妄之语,若是追根溯源的话,这句话也是有出处的,老子被誉为东方三大圣人之首,这位只做过周朝 “守藏室之官”(管理藏书的官员)的人,就连孔子也曾数次向他问礼、求道,从而也就应运而生出“老子天下第一”的赞誉。他的哲学思想和由他创立的道家学派,不但对中国古代思想文化的发展作出了重要贡献,而且对中国2000多年来思想文化的发展产生了深远的影响。而另一个重要人物庄子,姓庄,名周,字子休(亦说子沐),宋国蒙人,亦是华夏族,生于约公元前369年,卒于公元前286年,另有一说为275年。 先祖是宋国君主宋戴公。 他是东周战国中期著名的思想家、哲学家和文学家。创立了华夏重要的哲学学派庄学,是继老子之后,战国时期道家学派的代表人物,是道家学派的主要代表人物之一。

庄周因崇尚自由而不应楚威王之聘,没有做到更大的官位,平生只做过宋国地方的漆园吏,但被誉为地方官吏之楷模。庄子最早提出“内圣外王”思想对儒家影响深远,庄子洞悉易理,深刻指出“《易》以道阴阳”;庄子“三籁”思想与《易经》三才之道相合。他的代表作品为《庄子》,其中的名篇有《逍遥游》《齐物论》等。庄周与老子齐名,被后世称为老庄。

人们也许会感到震惊,在中国古代那样一个物质条件极度匮乏的时代里,依然阻挡不了伟大思想家的诞生。

而西方的贝塔朗菲,却是真正一般系统论的创始人。1901年9月19日生于奥地利首都维也纳附近的阿茨格斯多夫,1972年6月12日卒于美国纽约州布法罗。

1926年贝塔朗菲在维也纳大学获哲学博士学位,毕业后在该校任教。1937—1938年在美国芝加哥大学任教。1948年到加拿大渥太华大学医疗系任系主任、教授。1954—1955年参加国际斯坦福研究所行为科学研究会。1954年同A.拉波包特等人一起建立一般系统论研究会(后改名为一般系统研究会),出版《行为科学》杂志和《一般系统年鉴》。1955—1958年担任蒙塔西那医院生物研究所主任兼南加利福尼亚大学访问教授。1961—1969年担任阿尔贝塔大学理论生物学教授。1969—1972年在布法罗的纽约州立大学理论生物学研究中心任教授。

贝塔朗菲的重要贡献之一是建立关于生命组织的机体论,并从生命组织的机体概念出发,形成生物学的一般理论,最后发展成一般系统论。早在1937年,贝塔朗菲就在芝加哥大学C.莫尔斯哲学研讨班上提出关于一般系统论的初步框架,但当时没有发表。1945年3—4月在《德国哲学周刊》18期上发表《关于一般系统论》的文章,但不久毁于

战火,也未被人们注意。直到第二次世界大战结束,1947—1948年在美国讲学时才又提出系统论思想。1949年发表《关于一般系统论》,1950年发表《物理学和生物学中的开放系统理论》,1955年出版专著《一般系统论》(1969年第二版,1973年第三版)。

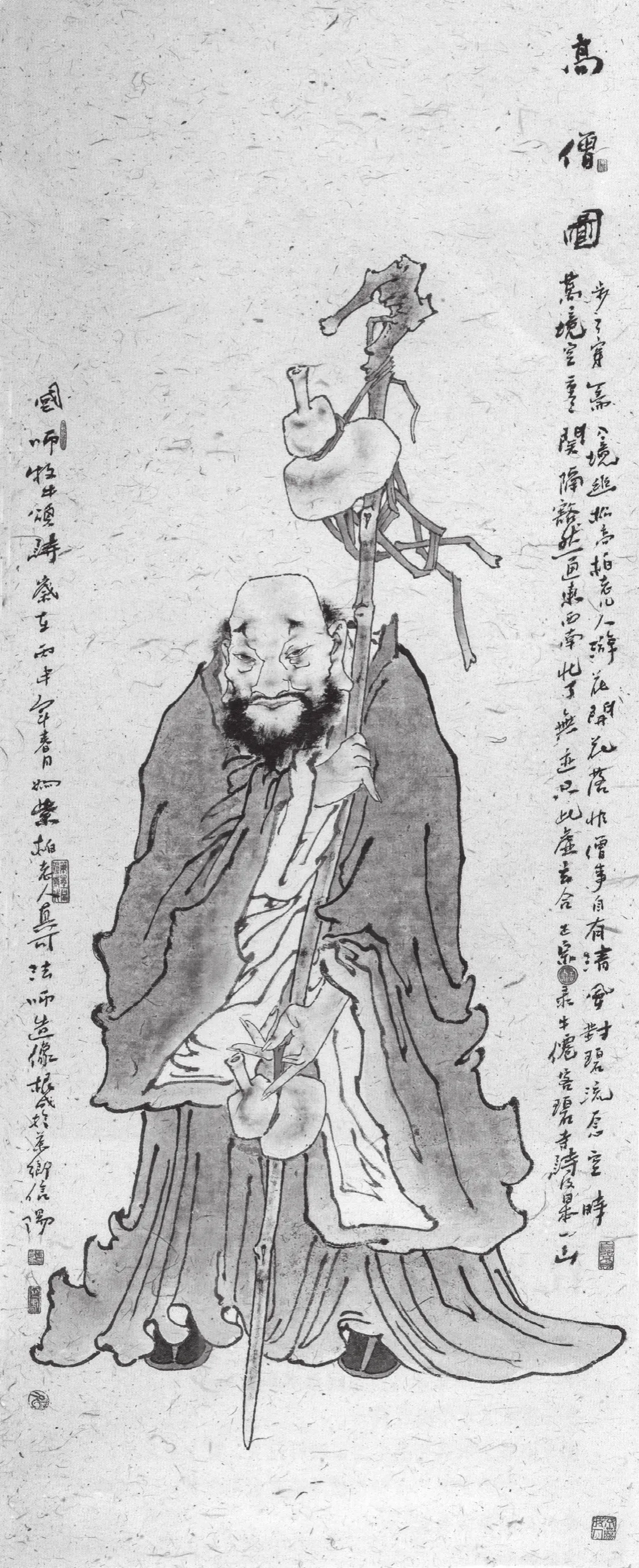

赵根成 高僧图 160×53CM 中国画 2016 年

六

若是说到系统论,我们的两把椅子的系统论也各不相同。当然对话也就显得千差万别,风情万种,这是很耐人寻味的一个文本对话,甚至让我感到十分意外,就因为祝勇的一篇关乎椅子的文章,竟让我慷慨陈词,一发而不可收,至少是让不少人感觉到作家诗人的某些通病。诚实地说,我不怕别人误解我,误读我,这样一来,说不定还真真正正地进入对我文字核心的阅读。

祝勇的《一把椅子》里所蕴含系统论是完整的、明晰的、自成一体,脉络分明。而我的系统论,或者干脆说我的这把“椅子”,却只是一个符号,是空洞的,无形的,虚拟的,没有祝勇的那把具体,实用、有时间,有背景,能找到出处。这就不难看出,一篇古迹研究成果的文论和一首诗之间的分野。古迹研究中,一定得有数据、推理、文献、考证,所有这些都缺一不可。所以我也就明白了,一个诗人估计也做不了研究员,因为他耽于想象和联想,即便把“物”装置到了诗里,那也仅仅是一个虚的意象而已,肯定是当不了真实存在,而只有通过如此的对话,才能把“物”还原出来,现出庐山真面目。

中国是一个礼仪之邦,举手投足,行站坐卧都有一定的规约,所谓没有规矩不成方圆。无论你走进别人的家居还是走进他人的办公室,若是主人面色生冷,两眼木然,你肯定会浑身不自在,手脚无措。这说明你属于来者不善,不受欢迎者。若是主人指着椅子或主动搬动椅子,连连说坐,请坐,快请坐,那你悬着的心就如石块落地了。你的舌头也立马灵光了,不论你是求人,还是专程探访拜望,全都显示在主人对一把椅子的支使上。从这个角度而言,我们真还不能小瞧“一把椅子与生活的位置”。后来我也就明白了个中缘由,为啥有几个诗选本、诗读本选了这首诗。

行将结束这篇关于“椅子间的对话”,而我对自己的诗歌文本,无论如何也找不出更好的阐释,王婆卖瓜式的阐释更是词穷理屈,言不由衷的言说行为,我当然会停止这种不明智之举。一个补拙的方式是,还是用郑观竹编著的《现代诗300首笺注》注释吧——

郑先生解释说,第一节诗里,“一个善良的祷告”形式上是“一把椅子”的比喻性词语,实际上也是比喻的主体;第二节中“不管被人怎样摆布”,实际上是针对于祷告而言的,而“生活的重心不偏不倚”可解释为“在生活中,椅子的重心不偏不倚”,而最关键的是,这一节中的“椅子”(祷告)又被暗喻为“渡船”;第三节中“一把椅子端坐在房子里/我们的内心总会得到一些安慰”,可理解为“祷告就像一把椅子安放在房子里,我们的内心总会得到一些安慰”,“安慰”也即是“祷告”而言的……总之,我只能通过他人的阐释才能渐渐明白自己的诗歌言说。在各种各样的文本中,能够找到相互对话的空间,也是十分幸运的事情。我甚至想象到,一首首诗歌就是一个个寺庙,它是培养你幻觉的空间所在。当我在生活中处于低谷的时候,我会默念自己的诗或抄写自己的诗,逼迫我回到过往的日子,重新回到原点。

茶趣茶俗中再现生活

印象中,外界对云南这样一个多民族聚居的省份充满了魅惑力,尤其说到少数民族,他们总是眼睛一亮。我能读懂这亮亮的眼神。解读每个民族有不同的方式,如抽象的文学、绘画、雕刻、音乐、舞蹈等艺术形态。在云南大地上,我要告诉你的却是一个最便捷具体的方式,只要你留心,每一片茶叶里都深藏着一个缤纷灿烂的民族魂灵。

在云南,我们常常听到“蒸饭”、“焖饭”之类的方言土语,却很少听到“蒸茶”。事实上,普洱茶系列中的哈尼茶就有“蒸茶”一说,云南的神秘就是如此任性。

云南世居民族中,哈尼人喜欢喝普洱蒸茶。茶是自己做的,典型中国古典农耕社会的写照。他们采茶也是无心插柳式的,劳作、赶集甚至是狩猎归来的路上,顺手捎带一些老茶叶回来,蒸熟,晒干,装入特制竹篾盒。竹篾盒编制得精致,装入盒里的茶叶也变得精致了起来,竹篾盒里里外外有他们神性的智慧。客人来了,他们取出一撮蒸茶,冲上开水,数分钟后就可以慢慢享用了。你的口唇间,会留下一股糯米香,一呼一吸间,你会感觉心境柔软起来,目之所及的山野也会开阔起来,明朗起来。

喝蒸茶,认识哈尼人。

喝蒸茶,记住哈尼人纯朴的一往情深。

还有一种更为原生态的喝法,哈尼人喜欢用土锅煨煮酽茶饮用,这是最为古老和传统的饮茶方式。土锅,或者土罐,是哈尼族家居中最为常见的一种炊具,你走进哈尼人家,就会见到火塘边一个土头土脑、黑不溜秋的土锅或土罐。火塘是哈尼人家象征热情、生活气象旺盛的见证,这几乎在每一户人家都可以见到。若你踏入家门,客人看到没烧火塘,人家会在心里嘀咕,这家人冷火秋烟的,就未必留下来。“冷火秋烟”有贬损意味,是人丁不旺,奄奄一息之意。哈尼主人常常边和你聊天,边把土锅洗净烘干,抓一把茶叶放入陶罐中,再把陶罐置于熊熊燃烧的火塘边烘烤,烤至茶叶散发出诱人的阵阵清香时,将泉水舀入罐中,再次置于火塘边煨煮。煨煮时间可长可短,全在主人把握,既可煨煮片刻即饮用,也可煨煮三两个小时甚至更长,但以煮至罐中水剩一半时的色泽和口感为佳。所以,在哈尼人家,你可以随时进去,都有煨酽的茶水让你喝。正宗的哈尼族煨酽茶茶水色泽深黄带紫,味苦涩,因长期在烟熏火燎的火塘边烘烤,兼有一股浓烈的烟熏味。“普洱茶名遍天下,味最酽,京师尤重之”(清阮福《普洱茶记》),我认为其中之一指的就是哈尼煨酽茶。哈尼煨酽茶往往浓酽,清香中带有苦味,初次喝的人一般难于消受,浓酽了,主人为你稍加点白开水,兑淡了再喝。喝哈尼煨酽茶也有道法,一般要喝三道,第一道轻尝,重在品味;第二道喝半杯,意在提神解困;第三道喝满杯,其意为朋友相聚,满心欢喜。喝时要轻尝慢饮,忌大口大口地喝,喝出声响。连煨煮这一茶饮都是家中年长的老人来操持,可见这一道茶严谨与讲究。好客的哈尼人家,主人在上茶时,也会为你倒上一碗烧酒,茶与酒同时招待,更见哈尼人的一份盛情。

童年印象中,除了梯田外,与我相伴的还有茶叶。

我是比较喜欢喝茶的,但仅仅喜欢而已。在外人面前,我从未敢妄称自己是茶人或茶客。然而喜欢却有些年头,它相伴着我的阅读、写作,甚至平素的发呆、冥想,以及辛苦劳碌的奔波。

人生中,是劳苦多还是发呆冥想多,我没有认真比较过。我只是从我的阅历中来理解。我甚至想,我也许是上苍派下来发呆和冥想的人。空长了年岁,我没有给世间留下过轰轰烈烈的壮举,然时日不曾饶人,转眼就到了人生的大半。这岁数来得那么突兀、倔强,不容分说。我就常常在一杯茶面前坐下来,在纸页上信手涂鸦。茶自然是出自我们的哈尼茶山上,来自母土。喝本土自产的哈尼茶,是因为熟悉了它的气息。消泯了这种气息,就感觉浑身不自在,索然寡味了。我曾经说过,尤其在我近年写下的文字中,常常如此——我说,我自少年时代起,就是故乡山水的逃匿者与穿越者。所以,我常常羡慕古今中外那些还乡者。如我的外婆、外公。他们在自己的故乡长大、结婚生子、吵闹、仇恨、即使到了死不瞑目的情形下,也同样可以回到自己的土地上,终了一生。他们是肉身的“在者”,同时又是精神的“还乡者”。

我能识文断字的那一年,外婆在一个星光灿烂的夜晚,讲完故事后,对我说,会写自己的名字了吧?我点点头。她说那就回家,金筷银筷不如翻土块!我立即明白,她要我回到茶山或梯田间劳作。即便年少,却让我如此刻骨铭心,让我成了一个背对故乡渐行渐远的逃匿者与穿越者。

更为奇妙的,我外婆竟然会看“茶卦”。如此称呼是否得体,算是我的一大发明吧。我到如今都觉得十分奇妙,从一杯茶叶里能读懂人间事象,这自然是一门高深莫测的学问了。某天一大早,外婆倒了杯清茶,坐在竹凳上,静静地察看茶的汤色。她每天都有喝茶的习惯,几十年如一日。我看茶叶在杯里起起浮浮,恍然间感觉某种神秘的力量抓住了心。等茶叶尘埃落定了,外婆说,今天会有两个客人来家里,一老一少,一个披着蓑衣,一个戴着篾帽。后来果真灵验,吃午饭时,来了两个客人,一个中年男子,戴帽,一个少年,披蓑衣。神了,这是我外婆的看“茶卦”。当然,来的是我父亲那一方的远方亲戚。

逃匿到城里后,无论生计如何艰辛,疲于奔命。我都会让自己在一杯茶水中安顿下来。看着茶叶在杯中沉落,忽然想,这是否象征了我的人生——从乡下逃到城里,四处谋生,间或还要写下我的冷暖、悲凉、爱恨。一座城市的雨水。一座村庄的僻陋。一个陌生人的心灵孤单。伴着茶、伴着文字、伴着清醒寂寞,我写下了一些长长短短的文字。喝茶,我是自发的,抓一大把茶叶,烧开沸水,往大瓷缸里一倒,摆开我热爱的那些文字,或阅读,或写作,一直可以熬到三两个时辰。

绝版的哈尼梯田

认识家乡墨江或红河的那些哈尼梯田,我还得从摄像摄影说起,其实说的是一段小插曲。

我并非专业的摄影工作者,我甚至连个傻瓜机(也称憨包相机)都没有,所以到某某地面上,我只是带了自己的一双眼睛和一颗心灵,感知这个世界的大美与谦卑。2009年6月,我以哈尼诗人的身份赴京参加全国少数民族作家创作研讨班的学习,感慨颇多。来自55个少数民族的作家们胸前都挎了相机,型号五花八门,价格不菲,上千上万,等等不一,让我这个云南土著听了啧啧乍舌。我也带了一个,向朋友借的,变焦、闪光,一应俱全,可这个技术性高难动作,我很难适应。我甚至在举起相机的时候,手发抖,锁定不了目标。这来自两方面因素,一是我不专业,二是羞于在众人面前露脸。这也是我一直干不了新闻记者的一个原因,或者是我嫌弃这种职业的托词。而我知道,许多人是十分愿意从事这个行当的,而这些人往往独立特行,要么剃了光头,留了长发,蓄了胡子,人前一站,一个很酷的艺术家行头。你想想,像我这样的人,若是领导在主席台上振振有词地作报告、讲话、发言,而我不敢把镜头对准他,抢下镜头,登上新闻头条,那我肯定是个不够格的记者,或者虽然上了报,或是所摄之像对不住领导,把面部表情拍得离谱,那更是闯大祸了。在首都北京,我们所有参会的人都在我之上,我在台下专心致志听课、做笔记。我们大多的作家诗人却忙着拍照。一个美眉,人长得时尚生动。她脖子上挂了两个相机,一个长的,一个短的。一会竖着照,一会横着拍。她完全一副新闻摄影者的派头。我看了她的架势,干脆把相机搁在酒店里,再也不挂脖子上了。这一次特殊的经历,它一直影响到我拿起相机的勇气,但我还是感谢那些真正的摄影艺术家。

相机、摄像机等等多功能艺术载体的发明,它把我们不曾谋面的世界给搬出来了,它让我们一下子嵌入了影像和图片的世界。它在我们的文字世界里横行霸道,把我们的文字挤成了小众、弱势群体。被遮蔽的山河与事物被摄影师放大了,美化了。“摄”就是摄取、带走、窃取等等之意吧?“影”就是身影、魂灵之意么?在云南的某些少数民族地区,他们不让你轻易拍照,他们的理解中,摄影就是摄魂,你咔嚓一下,按了快门,你把他的魂魄给装进小盒子里,带走。你千万不要以为他们愚笨,他们在自己的土地上生活了那么多年,你一个闯入者,凭什么把他们咔嚓一下带走?他们的理解中是这样:人之所以拖着影子,那是你的魂魄还在,在日光和月光下跟着你。

当然,感谢相机也应该,要不哈尼梯田的神采不会被更多的外界所知晓。据有关报刊介绍,藏匿在茫茫苍苍的哀牢山中的哈尼梯田,就是一个中文名字叫杨拉玛的法国摄影师拍摄下来后,展现在世界观众面前的。这要归功于杨拉玛。他用相机影响了世界的视听,拉近了世界的眼光——哈尼梯田,这一大地杰作成了世界性的事物。

而哈尼茶山,也同样在相机的“光照”之下,让我大面积地接触。绿——这一色彩感让摄影艺术家一下子找到了拍摄的快感。我只能这么猜测。要不我在许多茶叶刊物里就看不到那么多铺天盖地的茶山摄影作品了。确实如此,我很少看到画家们表现茶山的油画、国画、版画和水墨画。即便有,也成了无关紧要的陪衬和装点。尤其是对一片绿得发亮的茶叶茶芽做精细的捕捉,把茶芽上晶莹欲滴的露珠拍摄下来,让看到这一奇异照片的人感到震惊——这世界多么奇妙,我们竟然知之甚少!普洱女诗人马丽芳虽然不是画家,但她找到了解读世界的方式,先用镜头摄下,再用一首小诗来表现,微妙之际,栩栩如生。她从古茶园的昆虫世界开始入手,一下子让我们刮目相看。

油画和版画确实可以把哈尼梯田“拿下”,他们“拿下”后让我们认知,所以我同样在油画家和版画家的作品中读到过不少梯田影像。虽然画家笔下的梯田,被他们变形、升华、超度、抽象之后,我们看到的已经不是红河的那一片梯田,也不是我老家耕种的那片墨江梯田。但是画家们有本事让梯田再活一次。你也未必一下子就看出这是某某地的梯田,连名字他都未必给署上,如元阳梯田、箐口梯田、老虎嘴梯田、大树脚梯田等等。他们另取一个抽象而诗意的名字,如“霞光中的梯田之光”、“哈尼人的灵光之地”、“诺玛阿美的今天”,等等。他们一幅幅地创作、装裱、制作,甚至用工厂生产的方式复制,然后于昂贵的价格出售到各地。卖得越远越好,漂洋过海更是得意,反正他们干的事情就是让这些不见天日的“大事物”或“小事物”与世界相见、会面、握手。

梯田之于油画和版画两门艺术,在我看来,是最适宜用源于云南普洱的一种“绝版木刻”的版画技法来表现。其梯田本身曲曲直直的线条与色彩斑斓的驳杂就具备了让版画家表现的先天条件。而道法上也有其相似之处,梯田是哈尼族先民在大地上用锄头、犁耙等工具“刻”出来的,绝版木刻的画家们是在木板上每次都以绝版的形式刻下来的,两者的殊途同归使其更易于接近内核。

著名诗人于坚在散文集《暗盒笔记》的序言部分里有这么一段话,这是我多年后都满心欢喜的感慨,它是一段一个文字劳动者对图像劳动者的真知灼见:“一幅图片是一个时间的遗址。这里保存了某些记忆。由此我们可以进入回忆,并说话。被拍下的瞬间并非世界的结束,而是世界的开始。瞬间的记录,它是一个入口,由此而去,思之路开始。图片不是世界的终结之处,而是开始。我们来到一幅图片面前,就像面对荒野,它可以把我们领到世界的另一面。文明的这一面。文是一个动词,明是一个被文出来的状态。”这里同样让我想起前面提到的法国摄影师杨拉玛,他在20世纪90年代初拍下了云南哀牢山中的哈尼梯田,这就是于坚所言的“一幅图片是一个时间的遗址”。所以我们就知道了哈尼梯田的历史如何源远流长——这同样是回忆,应该说所有的历史都是回忆。于坚又说“被拍下的瞬间并非世界的结束,而是世界的开始”。这也大抵如此,比如某某摄影大师拍下了古茶山的古茶树,并知道了哈尼族与茶的种种关系,世界开始由此延伸,丰富起来。

绝版的哈尼梯田呈现在我们面前,而这是绝世无双的伟大艺术品,我们更应该看到那些在山水间穿越的哈尼人。