分疆三叠两段,似乎山水之失。然有不失之者,如自然分疆者,“到江吴地尽,隔岸越山多”是也。每每写山水,如开辟分破,毫无生活,见之即知。

本章名为《境界章》,开篇却谈“分疆”,讨论“三叠”“两段”,这在传统绘画中基本属于谢赫“六法”中的“经营位置”,若以现代的语汇表达,就是“画面构图”。但现代词汇最易带来浅薄和曲解,我在《谢赫“六法”别裁》一文对这两个概念有过剖析,兹不赘述。

石涛为何在拟定此篇题名时,与论及的内容名实不符呢?我且讲讲自己的体会。

“境界”一词,太容易被我们理解为心灵之高远、艺境之超然,惟有超拔于俗流、浅见,才谓之有境界。我倒觉得,这才是对境界一词的俗见与蒙蔽。若把境与界分开来看,这两个字本是很接地气的。

“境”字,从土,竟声。本义就是边境、国境。

《说文新附》曰:“境,疆也。”即国之疆界。

“界”为会意字。从田,介声。本义即:边垂。若直接讲:田边就是界。《说文》曰:“界,境也。”更是把境、界两个字,互为诠释。

这么一说,“境界”本来就是“分疆”,两种意思即时“和解”了。当然,此为落实而言,但也是针对了悬空之论。我想石涛以“境界”为篇目,有如下一“转语”,令我们从虚中看出实义,再从实中界破虚空。

这就是他本章的宗旨。

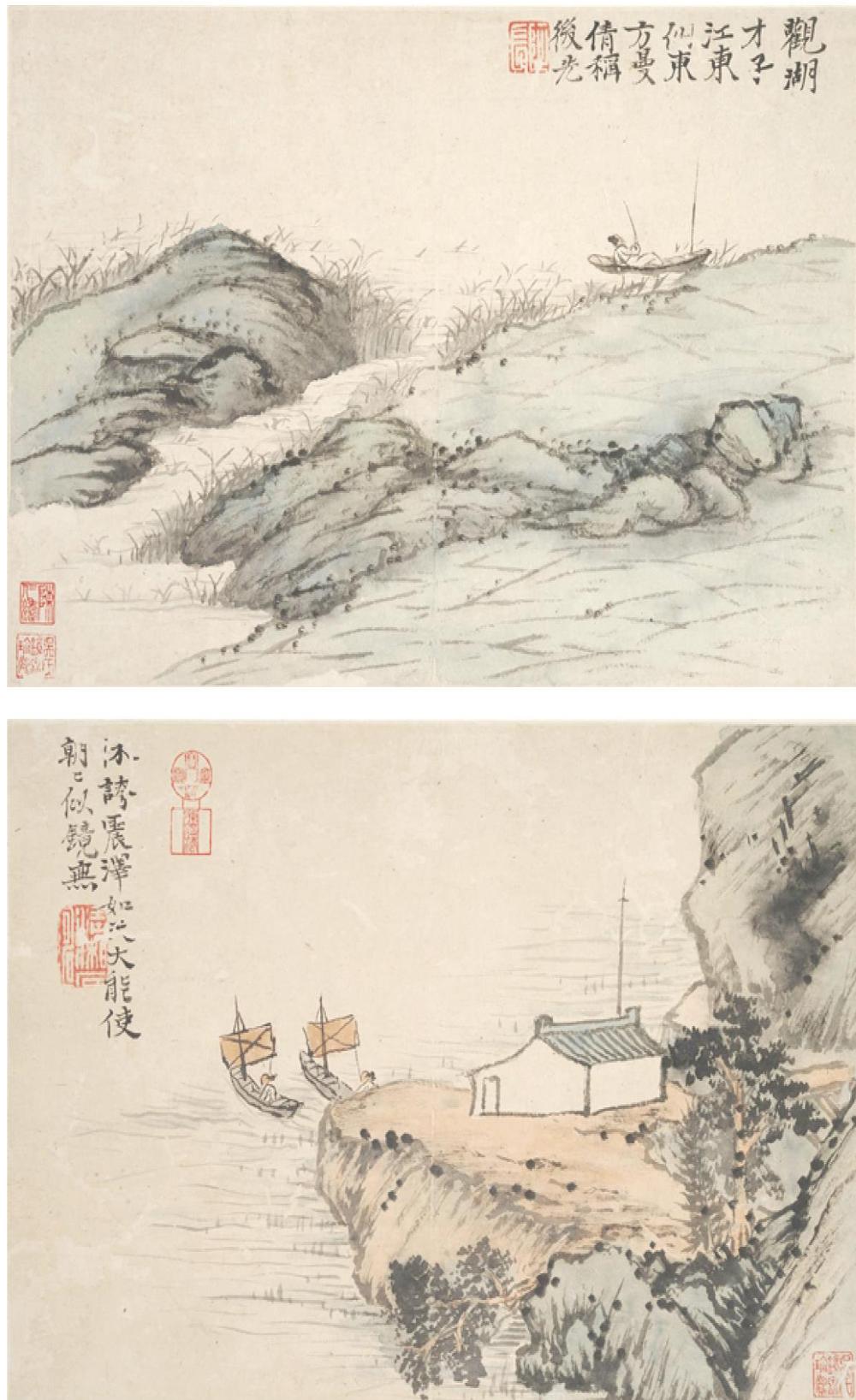

我们看正文。石涛说:“分疆三叠两段,似乎山水之失。”刻意于分疆划界的方式,比如常用的“三叠”“两段”这种范式,早已成了俗套,有失于山水自然之真貌。

然而,若是“自然分疆”,此乃天地之真形,并无所失。石涛引用了唐代诗僧处默的两句诗:“到江吴地尽,隔岸越山多。”诗人行至钱塘江边,才知到了吴地的尽头,隔岸望去,就是山峦起伏的越地。诗中勾勒出的境界,真是一脉自然。此“境界”即是“分疆”,画者知否?

这段议论,应该是出于石涛亲历。所以他感慨道:以往经常画山水写,也在用“开辟”“分破”等“分疆”的图式,但毫无生活之亲见,画也会不生动。如今一见便知,当下感会。可以想象,石涛站在钱塘江边 ,亲见此景,处默的这句诗自然涌出,而倪云林所画山水,也一时真切起来。这一刻,“分疆”与“境界”在石涛的心中自是印契如如。

我们把处默的这首《圣果寺》都引出来,大家欣赏:

路自中峰上,盘回出薜萝。

到江吴地尽,隔岸越山多。

古木丛青霭,遥天浸白波。

下方城郭近,钟磬杂笙歌。

“分疆三叠者,一层地,二层树,三层山。望之何分远近?写此三叠,奚啻印刻?两段者,景在下,山在上,俗以云在中,分隔做两段。”

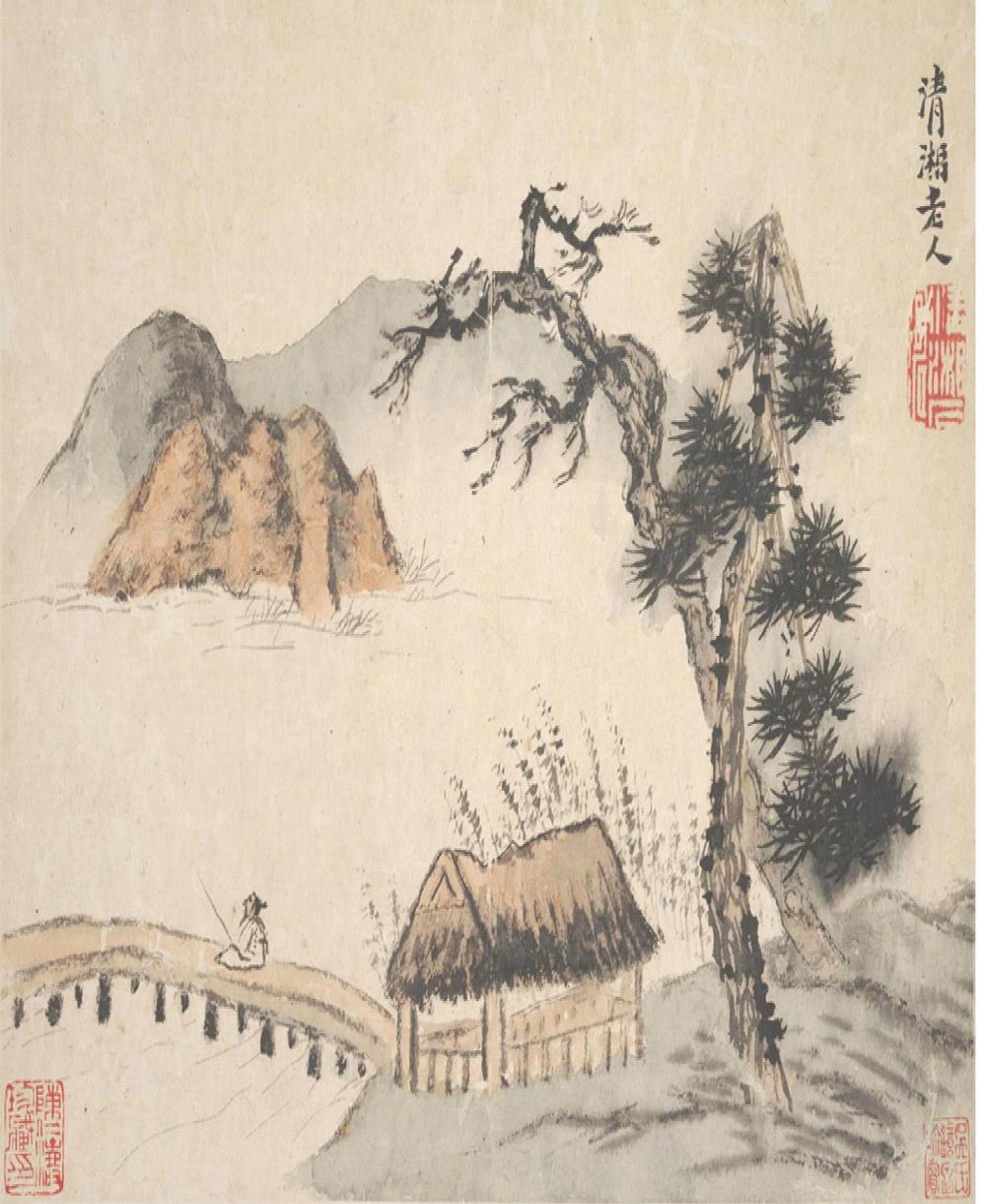

石涛所谓“三叠”者,一层地,为近景;二层树,为中景;三层山,为远景。人一眼望去,尽收之,并不会刻意再分成远景、近景。而在画面上层层推进,远近拉伸,是为了营造阔远之境,但这也容易流俗刻板。故石涛嗤之为 “奚啻印刻”?岂不是像印印泥、凿刻一样?

接着“两段”者,“景在下,山在上,俗以云在中,分明隔做两段”,此“云隔两段”图式,郭熙在《林泉高致》有言:“山欲高,尽出之则不高,烟霞锁其腰则高矣。”固化运用,即成定式,也就是被法所障了。

为此三者,先要贯通一气,不可拘泥。分疆三叠两段,偏要突手作用,才见笔力。即入千峰万壑,俱无俗迹。为此三者入神,则于细碎有失,亦不碍矣。

“为此三者”,“三疊”之地、树、山,“两段”之景、云、山,都是“三”。或就理而言,“三”乃多也,以成变化。有变化,才讲贯通。“贯通一气”,气,自是变化流行,不可拘泥、定执。一以贯之,“一画”成之,自然运化,通一切理。再来看“分疆、三叠、两段”,就是“境界”中事了。

“偏要突手作用,才见笔力。”石涛用字,每每出奇。此处,“偏”与正相对,“突”与稳相对。偏、突二字,自有偏杀正局、突破定式的意气,可见其词锋敏锐!“偏要”,恰恰显出画者豁然,灵光乍现之猛力;“突手”,自是见得杀笔入阵,不假思维之灵动。其“作用”如凌空取物,“才见笔力”之灵妙透脱。

有这般境界,纵是画尽千岩万壑,也不落俗流,不入格套。

最后,“为此三者入神,则于细碎有失,亦不碍矣。”

一气贯之,“阴阳不测”,即入神化(《易》曰:阴阳不测之谓神)。忘怀得失,“大而化之(《孟子·尽心下》:“大而化之之谓圣。”)”,“细碎” 何妨?

至此境界,虽“细碎有失”,更显妙处。正如山石,一味圆润美好,则无古厚朴拙之气。观人也是如此,过于端严,必成矜敛,无复率性天真也。

故而,放下得失之心、好丑之象,自在也,无碍也。

石涛这“末后一句”,不全都是在讲“境界”吗?而“分疆”之事,自在其中矣!

○境界章第十 分疆三叠两段,似乎山水之失。然有不失之者,如自然分疆者,到江吴地尽,隔岸越山多是也。每每写山水,如开辟分破,毫无生活,见之即知。分疆三叠者,一层地,二层树,三层山,望之何分远近?写此三叠奚翅印刻?两段者,景在下,山在上,俗以云在中,分明隔做两段。为此三者,先要贯通一气,不可拘泥。分疆三叠想,偏要突手作用,才见笔力。即入千峰万壑,俱无俗迹。为此三者入神,则于细碎有失,亦不碍矣。