只有梅花解我狂

齐白石喜欢画梅,还为梅花写过许多脍炙人口的诗。他在一幅梅花图上题诗曰:“小驿孤城旧梦荒,花开花落事寻常。蹇驴残雪寒吹笛,只有梅花解我狂。”

老人画梅,他的后人也爱画梅。儿媳张紫环的梅花就画得很不错,老人常欣然为她的梅花图题款。如《题儿媳紫环画梅》:“世人欲笑汝顽痴,炊爨余闲笔一枝。何必一家都好事,苦心惟有百梅知。”

梅花,又名春梅、红梅、绿梅,蔷薇科,落叶乔木或灌木状,树冠圆形,高可达十米。花为单瓣或重瓣,有淡雅的清香,花色有红、绿、白数种,二、三月开放。单瓣的梅花,每花五瓣。另有一种腊梅,则开于冬天,多为黄色。

历代画家皆对梅花情有独钟,赞美它的铁干寒花,迎风斗雪,不畏艰难,全身心地去迎迓春天的到来。毛泽东曾在《卜算子·咏梅》词中,歌颂其“俏也不争春,只把春来报。待到山花烂漫时,她在丛中笑”。

五代南唐徐熙画梅,用勾勒填色法;其孙徐崇嗣,用没骨法,不勾瓣,直接以颜色点瓣。到了宋代的崔白变为不用颜色了,纯用水墨,更显出梅花的清高逸远、不同凡俗。

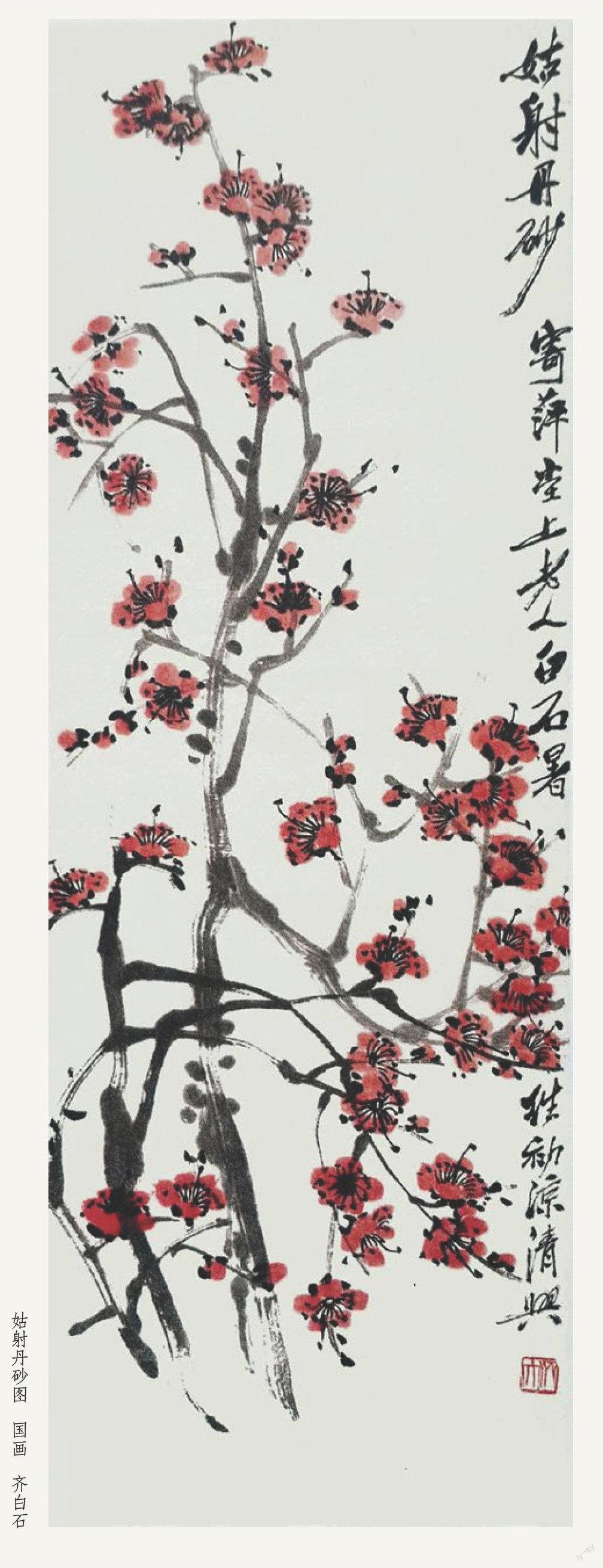

齐白石在读临历代梅花画谱后,认为宋代的杨补之画得最为出色,此后则是吴昌硕及同乡尹和伯独步一时。尹和伯是湘潭人,齐白石与他关系亲善,并认为尹画梅花胜过杨补之。因此,齐白石最初画梅着意于杨、尹二家。“五十岁后白石老人画梅学金冬心的水墨技法,总觉得画圈不圆,不能表现出梅花的精神。虽然吸收了金冬心的技法,但是趣味不足。后来学习吴昌硕没骨法,用洋红点花瓣,觉得有生动自然的趣味了”(胡佩衡、胡橐《齐白石画法与欣赏》)。

1917年,齐白石与当时北京的著名画家陈师曾相识订交,并成为知已。两人在艺事上,互相切磋与鞭策,共同精进。陈师曾与齐白石谈到他对国画的见解:“宁朴勿华,宁拙勿巧,宁丑怪勿妖好,宁荒率勿工整,纯用天真,不假修饰,才能发挥个性,振起独立精神,免掉工美取姿、涂脂抹粉的世俗恒态。取法乎上,品格自高。”还特别提到:“工笔画梅,费力不好看。”齐白石认为言之有理。(《齐白石研究大全·齐白石与陈师曾》)

齐白石六十六岁时所作的《红梅》,以古拙一笔画出横斜的梅干,再配上枝,以洋红略点几朵开放的花及花苞,点瓣不足的地方,再用浓色补圈半笔,便有了厚重及多层次的感觉。在这个条幅中,下部的梅花只占全画五分之一的位置,中上部题密密的款识,为两首诗。其一:“今古公论几绝伦,梅花神外写来真。补之和伯缶庐去,有识梅花应断魂。”其二:“安得将花插上头,客中变乱不须愁。今朝醉倒溪藤下,欲为梅花尽百瓯。”表达了老人在师法杨补之、尹和伯、吴昌硕的画梅法之后,有了创新,形成了自己的面貌。

册页《寻春》,老人以浓枯墨画梅干、梅枝,互相穿插,如写篆隶,挺拔刚劲宛若曲铁;以鲜艳的浓红点花瓣和花苞,正、侧、俯、斜,各有姿仪;以浓墨勾蕊,点花托,分外赏心悦目。

画家很少画倒枝梅,因“倒梅”与“倒霉”谐音。齐白石却敢于冲破世俗,兴趣勃勃画倒枝梅花。但老人有智慧,在题款中翻出新意,一扫所谓的倒霉气氛。他为倒枝梅花题过多首诗。其一:“十年梅树风烟静,不出高楼长不休。飞雪半空花不辩,好枝高极解回头。”表达的是不要一意孤行、要适可而止的思想。其二:“花发无辞天意寒,一生香在雪中山。年深自有低心日,不欲教人仰首看。”警戒为人不要过于高傲,要懂得谦和,尊重他人。

定居北京后,老人常由友人、学生陪同到郊外赏梅,既是文人的雅集,又可体察大自然的奥妙。只是因年老体弱,无法登上山顶。《游香山,门人由山顶而下,持折枝梅花为赠》一诗云:“强对梅花笑满颜,相寻举步太艰难。杖藜那有扶人力,好看梅时怯上山。”

其实老人就像一株顽强的老梅,高龄犹能涉远赏梅,真正是铁骨童心,令人钦佩!