内容提要:20 世纪30 年代是一个动荡的年代,也是一个思想革新进步的年代。很多出版社在这段时期推出了独具特色的《红楼梦》。商务印书馆选择《增评补图石头记》作为出版底本,与“万有文库”的出版计划有关。《红楼梦》作为“万有文库”的一种,是商务印书馆对教育革新的选择,同时也见证了战争对文化的毁灭与文化的重生。

很多历史学家认为,20 世纪20—30 年代是中国资本主义发展的黄金时代,特别是1927—1937 年,是当时政府治理下“资产阶级发展的极盛时期”。尽管中国依然处于内忧外患,但政局相对晚清以来比较平稳,社会经济与文化教育在这段时期也得到了比较有序的发展。就文化教育而言,这段时期出现了以蔡元培、蒋梦麟、王云五等一大批知识分子为代表的新教育运动,文献整理与保存、新闻的宣传与出版等文化事业也得到一定的发展。

在《红楼梦》的出版历史上,有许多因出版印刷《红楼梦》而知名的出版机构。早期如萃文书屋、东观阁、双清仙馆、善因楼、宝兴堂、凝萃草堂等,清末民初以来有徐润的同文书局、广百宋斋,狄平子的有正书局,汪孟邹、汪原放的亚东图书馆等。与同时代的其他出版机构相比,商务印书馆很早就成为中国乃至远东地区的出版重镇,它对《红楼梦》的出版选择以及出版目的显得略有不同。早期商务印书馆多出版《红楼梦》的相关著作,如蔡元培的《石头记索隐》,寿鹏飞的《红楼梦本事辨证》等,原著出版虽然也比较早,但似乎流传不广。一直到20 世纪30 年代,随着“万有文库”的问世,《红楼梦》才比较正式地随之推出。

20 世纪30 年代对商务印书馆来说,是辉煌之时的骤然毁灭,也是动荡之中的浴火重生。《红楼梦》的出版作为其中一个缩影,其出版目的、版本选择以及前后变化,与同时代其他出版社相比存在的不同,可以让我们看到当时一代知识分子对教育革新的思考,也可以看到他们为保存和传播民族文化所付出的努力。

一、商务印书馆与《红楼梦》的出版

19 世纪末,上海作为中国近代出版史上的中心,出现了大大小小各类出版机构,商务印书馆是其中最大的一家。创办人夏瑞芳、鲍咸恩、鲍咸昌和高凤池都曾经在早期带有西方背景的出版机构工作过,后来因有感于外资经理对待工人的态度,便脱离报馆,共同创办了商务印书馆。商务最初以印刷英文课本为主,后来曾与日本金港堂合资,改为股份有限公司,日本派出了有经验的编辑做商务编译所东方部的顾问,同时还派来技师,传授照相落石、铜版雕刻、黄杨木雕刻、五色彩印等先进技术。虽然后来商务在1914 年收回了日资股份,但对其他国家的先进技术,始终没有停止过学习借鉴。因此在早期各类印书机构中,商务印书馆在机器和技术上的发明与革新非常突出。(一)1932 年前商务印书馆出版的《红楼梦》

现存资料中,无法确定商务印书馆最早出版《石头记》的时间,但在1917 年10 月31 日的《时报》上曾刊登有商务印书馆出版的《绣像石头记》广告,“洋装二册,售价二元六角”。可惜未见其版本,无法确定。大概是正值胡适与蔡元培因对《红楼梦》本事的看法不同而产生论争的时期,同版刊登的“《石头记索隐》蔡孑民先生著 一册五角”的广告,显然占据了大部分版面。与之相比,《绣像石头记》的广告非常简略,仅有书名和定价而已。不仅如此,在后来广告中,《绣像石头记》也很少再出现,《石头记索隐》则一再出现在商务印书馆的重版书书目中。1930 年前后出版的《增评补图石头记》和《石头记》是随着王云五推出的“万有文库”计划问世的。王云五1921年经由胡适推荐进入商务印书馆,并于次年担任编译所所长,经历过商务印书馆从强大到鼎盛的发展时期,见证了东方图书馆从建立到辉煌,到最终毁于战火的惨痛过程。王云五从进入商务印书馆开始,就有创编“万有文库”的打算。从调整编译所编辑部以便更适应学术分科性质,到以治学门径的难易来计划各学科图书的系统出版。随着新学制课程标准起草委员会的成立,对小学、初中、高中各科课程的修订,商务印书馆也相继推出了各类中小学学生教科书和教员用书,相应的百科丛书和辞典也随即翻译问世。

1929 年1 月,王云五与袁同礼一起当选为中华图书馆协会执行委员。同年4 月,经过近两年的筹备,王云五主持的商务印书馆“万有文库”初集创刊。第一集一千种,包括“国学基本丛书”初集一百种,“汉译世界名著”初集一百种,“学生国学丛书”六十种,“国学小丛书”六十种,“新时代史地丛书”八十种,“百科小丛书”三百种等十三类丛书,共计一千种图书,《石头记》是“国学基本丛书”中的一种。其目录又按学科分哲学、宗教、社会科学、语文学、自然科学、应用技术、艺术、文学、史地等,《石头记》与《世说新语》、《水浒传》( 目录中为“百廿回的水浒”) 和《中国小说研究》《小说概论》《旧小说》等一并被列入文学类书籍。除《旧小说》属于“学生国学丛书”外,其余均为“国学基本丛书”。两者的区别在于“学生国学丛书”是入门图书,是各学科研究的门径,对高级小学和初级中学最为适用; 而“国学基本丛书”是基本图书,与“汉译世界名著”一样,对高级中学乃至大学专门学校比较适用。或者可以说,作为“国学基本丛书”的一种,《红楼梦》既是大众教育中所需要的,同时对读者的知识储备也是有一定要求和门槛的。

就目前笔者所见,1930 年商务印书馆推出了两个版本的《石头记》。年初出版的《增评补图石头记》初版时间无考,但1 月份出版时已经是第17 次再版。该版本封面简洁,没有作者署名,但卷末有版权页,有出版时间、售价、发行者、印刷者、发行所等信息。尽管封面与版权页均没有作者署名,但在书末广告中,有“增评补图石头记 清曹霑撰二册 二元五角”的信息。该版采用王希廉、姚燮的合评本,一百二十回分上下两册,卷首有“悼红轩原本 海角居士校正”,以及“原序”“护花主人批序”“读法”“护花主人总评”“护花主人摘误”“大某山民总评”“明斋主人总评”“或问”“读花人论赞”“题词”“大观园影事十二咏”“大观园图说”“音释”等。有大观园总图,每回前有回目画两幅。

同年4 月,商务印书馆出版了收入“万有文库”第一集中的《石头记》。版权页以中英两种文字,标明了是“王云五主编 万有文库 第一集一千种 石头记 十六册 曹霑著”,“中华民国十九年四月初版”。这两个版本除封面与版权页不同外,其余内容基本相同,都是以《增评补图石头记》为底本印刷出版的。

据一粟记载,《增评补图石头记》是光绪年间上海广百宋斋出版的王希廉、姚燮两家合评的铅印本,扉页题有“增评补图石头记”。首为程伟元原序,接下去是王希廉批序,张新之的读法、补遗和订误,以及姚燮的总评,周绮的题词,等等。绣像十九页,前图后赞,每回前有回目画一页二幅,回末有王希廉和姚燮的评点。

杜春耕曾经对该本的初版提出疑问,认为一粟受到了吴克岐的误导,误以为《增评补图石头记》的初版是广百宋斋的铅印本。而根据他在某拍卖会上见到的比较新的原装《增评补图石头记》来看,该版的初版应是上海同文书局的石印本。由于“广百宋斋”与“同文书局”都与徐润有关,因此很有可能是同文书局先以石印出版,后来由于书禁的缘故,广百宋斋删掉了版权信息,用铅印方式重新出版。当然也有人认为即便两家书局有共同的渊源,也不一定是同一版本的重新出版。假如是两家书局分别以不同的印刷技术出版不同的版本,也是可以理解的,反而是直接翻印的可能性较低。

商务印书馆在1930 年出版的这两部《增评补图石头记》也并非是对同文书局或广百宋斋印本的直接翻印。其中最大的不同在绣像部分。两个版本的卷首都放弃了原版本十九幅绣像,而是选用了清代画家改琦的四十八幅人物绣像,外加一幅“通灵宝石绛珠仙草”。改琦是清代著名画家,宗法华喦,尤其擅长仕女,能自成一派。他的《红楼梦图咏》画作大多创作于1816 年前后,但真正刊刻出版在1879 年。阿英认为他的画有不少都能相当准确地反映人物性格,因此在当代《红楼梦》的出版中,常常被用作插图。但在商务印书馆此次出版之前,用在卷首做插图的,尚未曾见过。尽管与其他版本上的绣像插图相比,商务印书馆在这一版的插图设计比较拥挤局促,四方格,上图下赞,每页两图两赞。

根据《万有文库编译凡例》,“所收书籍,以必要者为准。编著新书,务求提纲挈领,要言不烦;翻印旧书,择注疏精当,少有讹误之本;迆译外国书籍,则慎选各大家之代表著作,以信达之笔,译为国文”。吴克岐认为,小说问世后程伟元刻本和王希廉评本先后流行,到广百宋斋的《增评补图石头记》出版后,基本取代了其他版本。从这一角度来推断的话,王云五选择改琦的画作为《增评补图石头记》的卷首绣像,或许也是一种带有标准的选择。

“万有文库”是对中国新式教育的一次完整架构与设想,是20 世纪上半叶非常有影响一套大型现代丛书。其中不仅包括了基本图书的出版,还非常详细地给出了各级图书馆( 包括地方、学校和家庭) 等一系列实际操作的条件,对图书馆该如何用中外图书统一分类法进行编目等等信息,均有指导。除王云五外,商务印书馆集合了一批杰出的学者共同参与到这套文库的翻译编辑工作中,如何炳松、刘秉麟、段育华、程瀛章、顾寿白、李泽彰、姚名达、庄适、冯雄、高卓、黄绍绪、华超等,胡适也在文库的准备工作提供了许多帮助。因此这套文库的出版,获得了极广的推行。许多地方政府都要求图书馆和学校购买,如吉林、山东、热河、河南、贵州等省政府均有指令,甚至在军界也很畅销。据说《万有文库》第一版售出时,有4300 套付的是全款。

虽然也有人提出王云五过于细节化的设定,反而会给已经成立的文化机构带来适应上的困难,而且国学书籍选择过多,不利于对自然科学知识的普及。但不论怎样,“万有文库”让中西方文化得到了更为广泛的普及,大大推进了大众教育的进程,也引起了西方世界对中国教育与文化的关注。在1930 年的《纽约时报》上,就有题为《为动荡的中国提供书籍而不是子弹》的采访,报道了对王云五的采访,并且着重提到了“万有文库”的发行情况。

(二)1932 年“一·二八事变”后的《红楼梦》出版状况

然而这些关注带来的并不都是赞美。1932 年“一·二八事变”后不久,商务印书馆的总管理处、总厂、编译所,以及东方图书馆遭到日军轰炸,房屋建筑、机器、存书存版,数年积累,毁于一旦。事变发生之后,虽然很快得到了各方人士的支援赞助,但对原本高速发展的商务印书馆而言,需要面临的业务停滞和巨大损失,依然是惨痛的。因此,商务印书馆随后出版的书籍尤其是重版书的版权页上,都有“国难后第一版”的字样,以志铭记。1933 年3 月印行《石头记》版本即是如此。该版在扉页后专门进行了出版说明:“本书系用万有文库版本印行,原装分订十六册,每册面数各自起迄。今合订二册,面数仍旧。读者鉴之。”除了封面的改动外,内文特征大致与1930 年相同,书口处也依然题为“增评补图石头记”。卷首总目与1930 年版大致相同,而“增评补图石头记图咏”出现在“大观园影事十二咏”后,内容、形式和顺序都有明显改变。人物绣像19 幅,没有再用改琦的绘图,完全翻印了广百宋斋版的《增评补图石头记》。“音释”后有回目画,每回两幅,与1930 年版亦有不同。卷一首页有“悼红轩原本 东洞庭护花主人评 蛟川大某山民加评 海角居士校正”,版面加框,上评下文。卷末版权页注明为“民国廿二年三月印行 国难后第一版”“国学基本丛书石头记 二册”“每部定价大洋二元伍角”“著作者曹霑”,发行兼印刷者和发行所均为商务印书馆。版权页同时还附有一段文字,对1932 年商务印书馆被炸后造成的损失以及该书的再版原由以及没有依照旧版版式的原因做了说明。

民国二十一年一月二十九日,敝公司突遭国难,总务处印刷所编译所书栈房均被炸毁,附设之涵芬楼东方图书馆尚公小学亦遭殃及,尽付焚如。三十五载之经营,毁于一旦。迭蒙各界慰问督望,速图恢复,词意恳挚,衔感何穷。敝馆虽处境艰困,不敢不勉为其难,因将需用较切各书先行覆印,其他各书亦将次第出版,惟是图版装制不能尽如原式,事势所限,想荷鉴原谨,布下忱统祈。

1934 年版《石头记》封面再次改版,除标注了书名、作者、出版社等外,还注明了该版是“万有文库第一集一千种”之一,主编王云五。卷首总目与前基本相同,但全书分十六册装订,第一册是包括程伟元原序、王希廉和姚燮等人的批序总评等在内的所有内容,正文十五册,每册大约八回。插图绣像与1933 年版相同,版式亦同。开本略小于1933 年版。1940 年1 月出版的“国学基本丛书”《石头记》,封面再次调整,扉页有作者署名及丛书名,有出版说明系“万有文库版本印行,原装分订十六册,每册面数各自起讫,今合订八册,面数仍旧”,余与前同。

可以说,商务印书馆在20 世纪30 年代收入“万有文库”的《红楼梦》基本是以徐润广百宋斋铅印本为翻印底本,中间虽有插图绣像的改变,但基本保持了一致。鉴于“万有文库”的初衷是为大众提供最经济最适用的图书,在当时的情况下,不难理解商务印书馆的最终选择。

二、商务印书馆与国立北平图书馆的合作

1933 年,当时的国立北平图书馆与商务印书馆签订了一份关于影印善本的合作契约。

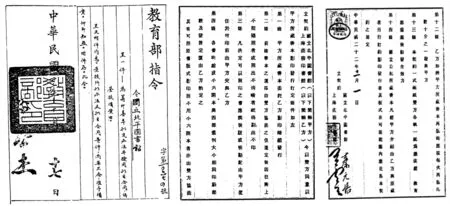

尽管在这份由蔡元培和王云五共同签署的合约上,并没有看到具体的书目,但却让我们看到了当时在北平图书馆与商务印书馆之间,已经形成了一套非常完善的善本复制流程。

而根据馆藏纪录,国家图书馆古籍馆馆藏的《脂砚斋重评石头记》摄影本,是国立北平图书馆( 今国家图书馆前身) 民国25 年( 1936) 出版的。周汝昌1949 年曾在《真本石头记之脂砚斋评》中提到“庚辰秋定本”时说,陶洙和赵万里二先生有影本。这大概是最早提及该摄影本的记录。随后,一粟在《红楼梦书录》中亦有提及: “陶洙等有摄影本,现归北京大学图书馆。”2000 年,曹立波在北师大图书馆发现了一部新的庚辰本抄本,采访周绍良时,周先生回忆说,陶洙有庚辰本的摄影本,是一种晒蓝的摄影本。随着张俊、曹立波等诸位学者对北师大本进行了考证勘验,陶洙当年如何根据庚辰本、甲戌本和己卯本进行抄写并删去非脂批的意图和过程,也渐渐清晰起来。不过,对于摄影本,依然没有进一步介绍。2008 年,华夏文明基金会蔡文矶在首都师范大学举办的“一百二十回本《红楼梦》版本专题学术研讨会”期间,向大家提供了该摄影本藏在国家图书馆文津馆的信息。直到2009 年,曹立波与高文晶对该本进行了比较详细的考辨。

国图藏有两套摄影本,一套来自故宫博物院,有“故宫博物院 图3 1-8”的记录,另一套有“北京图书馆藏”的字样,两套摄影本应为同时在1936 年照相制成。曹立波与高文晶认为,该本制作于日本侵华战争开始的前夕,制作者是赵万里,之后一套由赵万里自用,另一套为陶洙所用。由于摄影本是对庚辰本的完全复制,从其性质上来说,与后来的影印本类似。不论制作者及其制作过程如何,都在小说尚未正式形成学科之前,对文献进行了有意识地保存,也为后来小说文本的整理与定本的形成提供了帮助。

(一)国家图书馆摄影本版本状况

所谓摄影本,是用摄影技术将原抄本逐页拍照,再翻印到晒蓝纸上,由于感光材料呈现出蓝色页面和白色字迹而得名。国家图书馆收藏的摄影本《脂砚斋重评石头记》有两个版本:带有“故宫博物院”字样的八册散装本,和带有“北京图书馆藏”印记的函装。两者均是以深蓝色感光纸贴在白纸上,是原本的缩小本。两个版本的基本面貌差不多,大致来说,每册十回,共有八册。故宫版大概由于没有特意保存,因此八册散装,比较破旧。而北图版不但有完整的函套,在每一册上面,还贴有回数的标签,如第一册“一至十回”,第二册“十一至二十回”等。两者最大的不同在第四册和第六册。

故宫版第四册在第卅一回到第四十回正文后,出现了第五十一回到第六十回回目及第五十一回的正文。第五十一回没有完整结束,而是到“若是小姐的绣房小姐病了你那么容易就进去”结束。第六册原本应该从第五十一回到第六十回回目开始的,却直接从第五十一回倒数第五页“说着拿了药方进去”才开始。

而北图版第四册与故宫版相似,同样出现了第五十一回至六十回回目以及第五十一回正文的乱入。但不同的是,北图版第五十一回结束于“再请王大夫去就是了婆子接了”,而第六册第五十一回开始于最后半页“管房里走去或要钱或要东西”。

尽管两个本子都出现了第四册的乱入和第六册的不完整,但故宫版更多是装订上的失误,而从总体上来说是完整的,北图版却缺少了第五十一回倒数第二、三页。对于这一点,北图版的收藏者并非没有留意。在第四册封面的标签上写有如下字样: “卅一至四十/ 五十一回误在此册。”同时,在第四册最后一页的背面,留有铅笔写下的“庚子欠此页125”字样,明显有保存者或收藏者曾经做过校对的痕迹。曹立波、高文晶认为,这可能是赵万里在制书装订的过程中遗漏了。

徐星署1932 年购得庚辰本后,并没有秘不示人。不仅胡适见过,陶洙、赵万里以及董康、郭则沄、傅增湘、邓之诚、周绍良、俞平伯等人都曾见过,甚至借阅过、节抄过、辑评过。从当时能够见到并有条件去复制的人选来说,赵万里确实是最大的可能。

(二)赵万里制作摄影本的两种可能

赵万里( 1905-1980) ,字斐云,著名版本目录、文献学家。师从吴梅、王国维等大师,后由陈寅恪介绍进入北平北海图书馆,任中文采访组和善本考订组组长。1929 年,北海图书馆并入北平图书馆,依旧担任善本部考订组组长。同时,他也是故宫博物院图书馆图书类审查委员会专家,与卢弻、陶湘、洪有丰、刘国钧、朱希祖、朱师辙、傅增湘、陈垣、张允亮、俞家骥等人一起,逐步审查善本图书。其中,陶湘与其弟陶洙都精于版本鉴赏,陶洙更是“耽于红学”,与《红楼梦》诸多版本都有密切关联。从赵万里的工作经历来说,故宫博物院与国立北平图书馆都有可能或者说有条件用摄影的方式复制庚辰本。故宫博物院在成立专门委员会之后,于文化保存和传播方面做了许多工作。除了对清室收藏的各种文物文献进行清点整理编目外,还设立了自己的照相室和印刷所,定期出版自己的刊物,如《故宫月刊》《故宫周刊》《故宫书画集》《史料旬刊》等。这些刊物上刊登了很多古物文献的图片,从侧面证明了照相印刷技术在当时已经非常成熟。因此,从技术条件来说,赵万里是有可能在故宫就完成对庚辰本的摄影复制。

除了在故宫进行复制外,还有一种更大的可能是在国立北平图书馆。庚辰本是1932 年被徐星署购藏,而赵万里1929 年随北海图书馆并入北平图书馆之后,一直担任善本考订组组长,直到1949 年后进入改名为北京图书馆的善本特藏部主任。因此他始终在购藏、鉴定、撰写善本目录的工作中。

而赵万里在30 年代也确实经常往来于京沪之间,特别是与商务印书馆之间的往来十分密切。比如,他在1930 年夏天,曾经应张元济的邀请到商务印书馆的东方图书馆涵芬楼参观。在1931 年曾到上海访问刘晦之,在商务印书馆遇见郑振铎,然后又一起去了天一阁,与马廉一起发现了天一阁旧藏的钟嗣成原本《录鬼簿》和贾仲名的《续录鬼簿》。再如,1934 年他曾经到上海,将涵芬楼中明代史料属于天一阁旧藏的摘抄下来,分类处理。这与他身为北平图书馆善本组组长,需要经常前往藏书丰富的江浙地区考察有关,也从另一方面证明了上海地区的出版印刷明显要比其他地区先进精良得多。

中国的印刷出版业虽然开始得很早,也曾拥有过非常精良的技术,出现过极为繁荣的文化景象。但从15 世纪古登堡发明印刷机开始,到后来柯尼格对印刷机不断进行的改革,再到1826 年法国人J.N.Niepce 发明了照相技术( 也有一说摄影术是1839 年在法国发明) ,都说明西方的出版业在机械制造、科学探索的技术革新中,走在了我们前面。先进的印刷技术很快就由西方传教士带到中国,并且首先在上海流行起来。早期主要由传教士们使用,他们在传道布教之余,也为中国培养了可以使用机器印刷的技术人员。特别是照相技术的传入,进一步促进了石印技术的使用。通过照相落石技术,将钞本转为图片直接上石付印,大大减小了在石板上刻印的难度,并且提高了印刷出版的速度和效率。因此,照相石印技术在传入中国以后,也得到了迅速发展。

照相石印与传统的石板印刷原理相同,只是获取图像的方法有些变化。照相是通过对书籍的摄影,获得反字负片,在石灰石上涂感光液制作正片。正片的图文部分感光后附着在石面上,获得反像,再将未感光部分冲洗掉,最后上墨制版。由于是从照片进行感光复制,故而可以按需缩小或放大,而不论缩小还是放大,都能精细地保留原有书籍的全部细节。

从庚辰本的摄影本来看,是将原书打开平放拍摄而成,两页一面,大约是原书一半大小,但除了在摄影时因需要压盖等动作而造成缺失,其余细节,都如实反映在摄影本中。而北平图书馆之所以选择商务合作,除了蔡元培本人与商务印书馆之间的渊源外,与其本身的技术水准也有很大关系。

商务印书馆始办于1897 年,之后很快就在夏瑞芳的经营下,成为中国乃至远东地区最大的印刷业翘首,出版界的重心。除了选题上眼光独到,它对技术的革新也非常重视,早在1907 年就已经派郁厚培赴日本学习照相制版技术,持续关注印刷制版技术的革新,聘用外籍技师指导,不断改进印刷机器,甚至设置了铁工制造部,专门制作印刷机器和理化仪器。

在物质技术提供的强大保障下,在以蔡元培、王云五、张元济包括胡适等一大批极具革新思想的知识分子的影响下,商务印书馆一直处于出版重镇的位置。因此,从技术保障的角度来说,商务印书馆对于以照相技术复制古籍的可能性更大。

结语

20 世纪30 年代,单就上海地区而言,就有多家出版社出版过《红楼梦》。曾经以新式标点和分段引领古典小说出版的亚东图书馆,经过1927 年的重新校对,以程乙本为底本推出的重排本,到1930 年时已经再版十一次,洋装三册定价四元二角,平装六册定价三元三角。1932 年新文化书社出版由何铭标点的《红楼梦》,全书六册,定价二元八角。1933 年大达图书供应社( 广益书局的副牌) 出版由李菊庐标点的《红楼梦》,洋装四册,定价二元八角。1933 年启智书局第七次出版新式标点《红楼梦》,平装六册二元八角。1935 年世界书局出版《足本红楼梦》,定价大洋一元二角。随着出版社之间的竞争,1934 年上海新文化书店打出“一折八扣”的广告,将古典旧体小说进行标点分段后,大量翻印出版,低价促销,在短时间内获利丰厚。中央书店的平襟亚紧随其后,也推出了一系列旧小说的廉价版,其中1936 年襟霞阁主人出版《绣像红楼梦》,全书四册,定价大洋四元,一折八扣后不足四角。1937 年广益书局再版李菊庐标点的《红楼梦》,洋装四册,实价只有五角二分。同年通俗图书刊行社出版的《红楼梦》,全书四册,实价国币五角。

这些廉价翻印的小说因为没有作者环节,没有稿费版税,甚至没有编辑环节,对出版社来说需要的本钱少,成本低,只要出得快,出得多,卖得快,就能大发其财,因此很快进入到一种恶性竞争中。尽管这种促销手法刺激了图书的销售与传播,但扩大了图书作为商品的一面,造成很多出版物校对不精,标点马马虎虎,阅读体验极差。鲁迅曾说:“翻开书来,满本是密密层层的黑字; 加以油臭扑鼻,使人发生一种压迫和窘促之感,不特很少‘读书之乐’,且觉得仿佛人生已没有‘余裕’,‘不留余地’了。”而王云五对此,甚至连提也不屑提。

不论是早期蔡元培《石头记索隐》的出版,“万有文库”对《红楼梦》的选择,还是与国立北平图书馆的合作,在《红楼梦》的传播和文献保存方面,商务印书馆都提供了学术基础的保障。与同时代的其他出版社相比,商务印书馆对《红楼梦》的出版发行,选择与提供的是更加可靠的版本和相对经济的价格。

* 本文系国家社科基金社科学术社团主题学术活动资助课题“《红楼梦》整本书阅读系列研究”( 项目编号:20STA049)阶段性成果。

注释

① 费正清编《剑桥中华民国史》,中国社会科学出版社1994年版,第794 页。

② 蔡元培《石头记索隐》,商务印书馆1917 年初版,1930 年时已经再版十次,1932 年商务印书馆被炸后,于1934 年重新出版。寿鹏飞《红楼梦本事辨证》,商务印书馆1927 年初版。

③ 《时报》1917 年10 月31 日第1 版。

④ 王云五《商务印书馆与新教育年谱》,江西教育出版社2008 年版,第126 页。

⑤ 据说早期版本有作者署名,但没有出版时间。参见陈守志、邱华栋《红楼梦版本图说》( 北京大学出版社2020 年版)。笔者看到的1930 年第17 版有出版时间,但没有作者署名。

⑥? 一粟《红楼梦书录》,上海古籍出版社1981 年版,第56—57、6 页。

⑦ 杜春耕《〈增评绘图大观琐录〉序》,《红楼梦学刊》2002 年第3 辑。

⑧ 习斌《绣像里的红楼梦》,上海远东出版社2018 年版,第288 页。

⑨ 《万有文库第一集一千种目录》,商务印书馆发行印赠,上海图书馆藏。

⑩ 吴克岐《忏玉楼丛书提要》,北京图书馆出版社2002 年版,第32 页。

? 衡如《中华图书会协会会报》1929 年第5 卷第1—2 期。

? 叶新、杨霄编译《英美大报视野中的早期商务印书馆》,《中华读书报》2017 年8 月16 日,第6 版。

? 曹霑《石头记》,商务印书馆1933 年版,文末。

? 《北京图书馆馆史资料汇编》( 1909—1949) ,书目文献出版社1992 年版,第388 页。

? 周汝昌《真本石头记之脂砚斋评》,《燕京学报》第37 期,1949 年12 月。

? 参见张俊、曹立波、杨健《北师大藏〈脂砚斋重评石头记〉抄本考论》(《红楼梦学刊》2002 年第3 辑)。

?? 参见曹立波、高文晶《国家图书馆所藏两套庚辰本的摄影本考辨》(《红楼梦学刊》2009 年第5 辑)。

? 1931 年“九·一八事变”后,为谋求文物安全,故宫博物院开始讨论文物南迁的准备工作。在对所藏善本进行装箱时,工作人员对所装图书进行编号,并根据记录刊印南迁清册。其中,图书类编号是以古籍内容的首字分类,如佛经就以“佛”字编号,善本书以“善”字编号等。参见刘甲良《故宫博物院图书馆建制沿革考》(《文物春秋》2018 年S1 期)。假如以此来解释故宫藏摄影本,那么最后一册扉页上“故宫博物院 图3 1-8”的字样,大概就可以理解为是图书类编号了,“1-8”是册数。但故宫博物院当时以“图”为编号的,是《文渊阁图书集成》。参见那志良《我与故宫五十年》(黄山书社2008 年版)。故而单凭这一编号,依然难以确定“图3”是否也曾作为善本进行装箱南迁。

? 参见沈治钧《徐星署小考》(《纪念新红学100 周年中国红楼梦学会成立40 周年暨2021 年学术年会论文集》2021 年7 月)。

? 参见那志良《我与故宫五十年》(黄山出版社2008 年版)。

? 赵万里《赵万里文集》第二卷,国家图书馆出版社2012 年版,第470 页。

? 参见雷启立《晚清民初的印刷技术与文化生产》(《华东师范大学学报(哲社版)》2008 年第5 期)。

? 参见邹振环《晚清书业空间转移与中国近代的“出版革命”》(《河北学刊》2020 年第3 期); 李约瑟《中国科学技术史》第五卷(科学出版社、上海古籍出版社2018 年版)。

? 参见《商务印书馆大事记》(商务印书馆1987 年版)。

? 鲁迅《忽然想到》,《华盖集》,北新书局1929 年版,第7 页。