内容提要:《红楼梦》马来文译本自2007年启动之后,耗费十年功夫,已在2017年隆重出版。全世界约有两亿五千万使用者的马来文成为全球第十个拥有《红楼梦》全译本的语种。在实际的翻译与修订的过程中,发现与解决了一些具体的翻译问题,其中一项正是代词的翻译。汉语的第一人称代词,不管是单数与复数,基本上比较定型,变化不大。但是在马来语中,第一人称单数的“我”与复数的“我们”,则有不同的代词作为选择,必须根据礼貌原则、说话人与听话人关系的亲疏、包不包括听话人、正式或非正式场合等关涉文本语境与语用方式来加于决定。鉴于第一人称代词在谈话中经常作为主语出现,因此对它们的准确与恰当的翻译至关紧要,以协助马来语的受众从他们的语言特征与习性中正确的理解文本。

一、前言

《红楼梦》马来语翻译工程从2007年再度启动之后,耗了十年功夫,终于在2017年隆重出版六卷版的全译本Mimpi Di Mahligai Merah,全世界约有两亿五千万使用者的马来文也成为全球第十个具有《红楼梦》全译本的语种。这项由马来作家基金会(Yayasan Karyawan)主动发起的翻译计划,曾经因某些原因一度中断,经过了一波三折之后,终于在马来西亚前交通部长陈广才先生的穿针引线之下起死回生。陈广才先生是马来西亚第一超级红迷,大学时代便钟情于《红楼梦》,至今数十年不改初衷。他不只对《红楼梦》的见解达到专家的水平,而且还是马来西亚最大的《红楼梦》藏书家,于2015年出版《陈广才红学研究藏书目录及评介》。他去年更把个人花了40年心血收藏的《红楼梦》相关书籍与文物计6000 多件捐献给马来亚大学图书馆,成为本地红学界的新闻焦点。陈广才先生以本身的人脉与影响力,促成了马来人与华人两大社团——即马来作家基金会与马来亚大学中文系毕业生协会的文化合作,共同承办这项大型的《红楼梦》翻译与出版计划的经费。在他的推荐下,委任了马来亚大学的孙彦莊与马来西亚拉曼大学的许文荣领导一众翻译员进行具体的翻译工作。在计划进行初期,陈广才先生率领承办单位负责人与翻译团队带头人访华,会见了红楼梦研究所的冯其庸、张庆善、孙玉明等领导、翻译家杨宪益、红学家周汝昌等,听取了各方建设性的意见,后来也邀请张庆善、孙玉明等人来马,向整个团队的翻译团员分享红学研究心得,并具体回答一些相关的学术与技术问题,团员获益匪浅,并激发了大家的士气与信心。

二、翻译议题

在具体翻译的过程中,我们发现了值得讨论的一些基础与技术问题,作为《红楼梦》翻译研究的一部分,这些问题具有某些普遍性,但也和马来语的个别性特征有关。提出这些问题是具有一定意义的,或许可从不同的译本中所发现的问题与其他译本进行比照,使《红楼梦》的翻译能够朝向更多元与更完善的方向迈进。这些讨论也可包括从译者的角度如何去克服与解决这些翻译问题,他们的解决方式是否最恰当?或是还有其他更好的选择?此篇论文主要集中在讨论马来译本的代词使用与翻译的问题,本文先谈第一人称(包括单数与复数)代词的翻译,以及围绕着这问题所衍生的其他事项。马来语和汉语的代词用法有很多差别,单单第一人称代词的用法就有着几种不同的方式,本文将详析这些差别的形成与如何选择相应的代词,在解说的过程中将举具体的文本例子。

三、第一人称单数代词:我

代词在现代汉语中并没有受到特别的重视,因为汉语对代词的使用没有很大的变化,在一般的情况下,以我/我们来作为第一人称代词;以你/你们作为第二人称代词;以他/他们指称第三者(当然第三人称有时也可以名词或名词短语来取代)。不过,在马来语中,代词的用法则分得比较细,会根据说话人及听话人的身份地位、礼貌原则、亲密程度、包不包括听话人在内等因素而有不同的代词用法(Zainal Abidin Ahmad120-131)。《红楼梦》出现的第一人称代词有“我”“我们”“我等”“俺”“俺们”“吾”“咱”“咱们”“奴才”等。这些第一人称代词在分布和用法上存在着明显差异:“我”、“我们”、“咱们”使用频率较高,尤其是“我”,竟占总用量超过80%,而“吾”“俺”“咱”“我等”“俺们”则使用频率较低,“奴才”使用频率更低。

在马来语中,第一人称代词有单数的aku“我”、saya“我”、hamba“奴才”、patik “微臣”、beta“朕”等;复数的普遍上用 kami“我们”、kita“咱们”。由于《红楼梦》原著对“我”的使用频率极高,我们将用较多篇幅讨论代词的马来语翻译问题。在马来语中,“我”可以翻译为aku“汉语读音:阿古”或saya“汉语读音:纱雅”,但在语用原则上却不可随意,而是有一定的规范与原则必须遵守。Aku 一般是用在较非正式的场合,在和同辈/同侪或与自己关系很密切的人谈话以及上辈/地位高/身份高对下辈/地位低/身份低的人谈话时用。Saya 则用在较正式的场合,对较生疏的人,或者下辈/地位低/身份低对上辈/地位高/身份高谈话时的自称(Nik Safiah Karim 104)。经过周详的考虑后,我们决定了一些较具体的运用原则如下:

上对下讲话 自称aku

下对上讲话 自称saya

同辈 自称aku

自己心里的对白/独白 自称aku

此外,在马来语的语用习惯中,不可对年长者自称aku,即使对方的身份地位比自己低。例如,王熙凤对刘姥姥以及年长的仆人说话,不能自称 aku,而是要用比较有礼貌的saya。虽然在原著中并没有显示出这样的倾向,但是经过多次的商议后,为了让马来语读者更能接受,我们决定尊重马来文化,在考虑辈分、身份地位的同时,也考虑说话者与听话者的年龄问题。

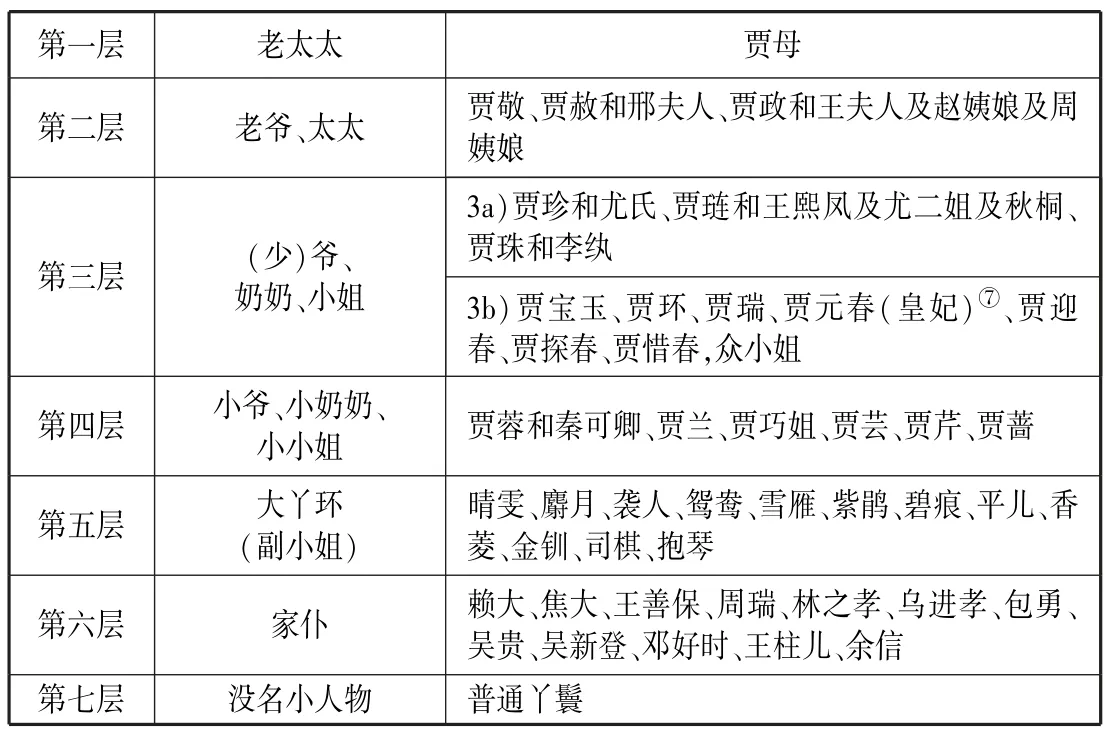

依照辈分与身份地位的高低,我们拟了以下的简表来显示,给予所有的翻译员作为参照,以便达到划一的标准:

第一层 老太太 贾母第二层 老爷、太太 贾敬、贾赦和邢夫人、贾政和王夫人及赵姨娘及周姨娘第三层 (少)爷、奶奶、小姐3a)贾珍和尤氏、贾琏和王熙凤及尤二姐及秋桐、贾珠和李纨3b)贾宝玉、贾环、贾瑞、贾元春(皇妃)⑦、贾迎春、贾探春、贾惜春,众小姐第四层 小爷、小奶奶、小小姐 贾蓉和秦可卿、贾兰、贾巧姐、贾芸、贾芹、贾蔷第五层 大丫环(副小姐)晴雯、麝月、袭人、鸳鸯、雪雁、紫鹃、碧痕、平儿、香菱、金钏、司棋、抱琴第六层 家仆 赖大、焦大、王善保、周瑞、林之孝、乌进孝、包勇、吴贵、吴新登、邓好时、王柱儿、余信第七层 没名小人物 普通丫鬟

从上表中,我们给予翻译团队成员更明确的几项指示:

1.贾母对所有下层的人,可以使用aku;第二层的贾敬、贾赦和邢夫人、贾政和王夫人等,对下层的人,也自称aku,下边的情况依此类推;

2.所有的主子对年纪大的下人,如嬷嬷(babu)、婆子(nenek suruhan)等,自称时使用较有礼貌的saya;

3.所有的主子对一般下人,包括媳妇(wanita suruhan)、丫环(gadis suruhan)、小厮(budak kundang),一律使用aku;

4.熙凤、宝玉、探春等对平儿、袭人、晴雯等,虽然表面上有着主子与下人的关系,但是他们的感情却很亲密,年龄也相仿,为了显示这种关系,在非正式场合,他们自称时也用aku,因为若用saya,就让人感觉生疏了;

5.贾政、贾赦等对下人赖大、李贵、林之孝等,全部皆用aku;

6.宝玉对下人赖大、李贵等,因为年纪比他大很多,自称时必须用saya;

7.同辈/同一层的人,一般使用aku,但在正式场合及表示客气的时候,也可用saya。

从以上这些第一人称单数代词“我”的翻译中,到底译成aku 或saya,在很大的程度上还得取决于它的语用状况。以下则举一些实例来具体说明,当然那些直截了当无甚可谈的就不多举了,只挑一些比较可谈的实例:

1、上对下讲话

一般的情况是以aku 自称,例如第四十六回邢夫人与贾母的贴身婢女鸳鸯有一段谈话:邢夫人笑道:“做什么呢?我瞧瞧,你扎的花儿,越发好了。”(2001 I:616)我们把第一人称“我”译为 a ku:“Apakah yang kamu sedang buat?Bagi aku tengok.Bunga yang kamu sulam ni,lebih cantik lagi daripada yang dulu punya!”

另外,在第七十七回里,周瑞家的拿着王夫人的命令,要把司棋撵走,但司棋却与迎面而来的宝玉拉拉扯扯,希望能够留下来。周瑞家的发躁向司棋道:“你如今不是副小姐了,若不听话,我就打得你。”(2001 III:1078)我们对这句的翻译是这样的:“Isteri Zhou Rui pun memarahi Siqi,“Sekarang kamu bukan gadis suruhan lagi.Aku akan pukul kamu kalau kamu tak ikut kata-kataku !”ugutnya.”

这段是佣人对佣人的讲话,算是同一身份地位的人,本来就不必太讲礼貌,再加上周瑞家的年纪比司棋大,因此我们把她自称的“我”译为aku,比较符合马来语的习惯,同时也突显出她的“发躁”。除此之外,汉语的表达方式比很多语言来得精简,包括英语、日语及马来语等。因此,在翻译“若不听话”时,我们在话之前加入主语“我”,确切地翻译为“若不听我的话”,而我们在补上“我的”时,也运用了马来语中的省略法,即把aku 简化成ku,而这样的省略必须把aku 依附在话(kata-kata)的后面,成为它的附属词katakataku。像这样的简化方式,在整本红楼梦的翻译中经常使用,有时附属于名词、有时附属于动词或形容词等。无论如何,这种省略法一般只用在非正式的交谈中。

2、下对上讲话自称saya

反之,辈分/身份/地位较低的与辈分/身份/地位较高的人谈话,则必须使用saya 自称,以表示尊敬与礼貌,不然在马来文化中说话者会被视为“缺乏教养”(kurang ajar)的人,这可是对当事人的侮辱了。

例如,在第四十四回中,贾琏来向贾母赔罪的一段话,由于贾母是贾府中辈分最高的长辈,因此贾琏的自称必须要翻译为saya。再说,他是来负荆请罪,语言更加要谦恭有礼,因此绝对不能翻译为aku,这在马来语中是不能被接受的。因此,我们对以下这段原文的翻译是这样的:

贾母问他:“怎么了?”

贾琏忙陪笑说:“昨儿原是吃了酒,惊了老太太的驾了,今儿来领罪。”(2001 I:596)

“Mengapa pula?”tanya Puan Besar Jia.

“Semalam saya minum arak berlebihan dan membuat kacau di sini.Kini saya datang untuk meminta maaf dan menerima hukuman,”kata Jia Lian dengan rasa malu.

虽然在原文中省略了第一人称主语“我”,这是汉语比其他语言精简的表达方式,然而,在马来语中,如果也这样省略的话,意思就不甚清楚了,因为不知道是“谁”吃了酒,不知道是“谁”来领罪。因此我们在译文中,把贾琏的那句谈话加上了两个谦虚的自称saya,这样就能把那情景的意义清晰的转达。

在下辈对上辈的第一人称使用时,也有一些所谓的“灰色地带”,需要根据具体的语境与语用原则来断定。例如,探春对王熙凤的谈话,就会碰到这样的情况。按照辈分习惯,王熙凤作为探春的嫂嫂,在一般的情况下,探春是应该以较有礼貌的自称saya 来与熙凤谈话。这种情况就如在第四十五回的例子:探春笑道:“我们有两件事:一件是我的,一件是四妹妹的,还夹着老太太的话。”凤姐儿笑道:“有什么事,这么要紧?”(2001 I:599)我们把探春的自称“我”译为saya,一方面显示辈分的差别,另一方面也显示了探春有事相求的语义。

无论如何,由于探春与熙凤的辈分差距不大,在一些特殊的情况下,不管是为了表达她们不错的关系,或者表达某种喜怒的情绪,也能够考虑选用aku。例如在第七十四回里,探春对由熙凤带领的抄检大观园的队伍感到异常愤怒,以她直率与刚烈的性子,应该不会说出太过客气与恭敬的话来,因此我们认为不能再把探春的自称译为saya,而必需翻成aku,才符合马来语的语用习惯。例子如下:

(探春)说着,便亲自解衣卸裙,拉着凤姐儿细细的翻。又说:“省得叫奴才来翻我身上。”(2001 III:1031)

Selepas berkata-kata,Tanchun pun terus menanggalkan bajunya dan meminta Kak Feng memeriksanya dengan teliti.“Nak periksa,kau datanglah periksa dengan teliti,tak perlulah suruh orang bawahan menyentuh aku !”kata Tanchun.

另外,在第五十一回中,有一段晴雯与宝玉的对话,本来也是下人对主子的谈话,照理应该要使用比较有礼貌的saya,才符合他们的不同身份。无论如何,居于他们俩的关系非比寻常,为了在译文中反映出这样的关系,我们选用了aku。具体翻译如下:

(晴雯)“我那里就害瘟病了,只怕过了人!我离了这里,看你们这一辈子都别头疼脑热的。”

(Qing Wen) “Mana mungkin begitu mudah aku menghidapi penyakit pula?Dia hanya takut aku menjangkiti orang lain.Nanti aku pergi dari sini,Jangan-jangan kalian sakit kepala dan demam sepanjang hayat!”

四、第一人称复数代词:我们

马来语的第一人称复数代词,有kita“汉语读音为‘集大’”和kami“汉语读音为‘卡米’”两个词,都表达“我们”的意思,分别在于使用kita 时,是指包括听话人在内的代词,接近现代汉语中的“咱们”。在使用kami 时,肯定是不包括听话人在内,和现代汉语中对“我们”的用法大致相同。无论如何,在马来语中,这两个代词的使用规则比汉语来得严格,两者绝对不能调乱。现代汉语中(特别是在大陆)也有区别“咱们”与“我们”的使用法,但有时又可以互相调换,或者有些大陆以外的地区,根本就不用“咱们”,一律以“我们”代称。在《红楼梦》里,基本上对第一人称复数代词的用法,接近现代汉语的原则,即“咱们”包括听话人那方,而“我们”则把听话人那方排除在外。因此在一般的情况下,我们便把“咱们”翻译为 kita,把“我们”译为 kami。无论如何,在某些特殊的情况下,我们还是得根据说话语境与语用原则来选择最正确的代词。

1、咱们

虽然普遍上,我们把“咱们”译为包括听话人那方在内的kita,但是在第五十二回中有一段贾母的谈话中,我们决定把她所使用的“咱们”翻译为kami,详文如下:

贾母笑道:“众人都死了,单剩下咱们两个老妖精,有什么意思。”说的众人都笑了。

“Apa maknanya kalau hanya tinggal kami berdua jin tua,sedangkan semua orang dah mati?”kata Puan Besar Jia dengan senyuman.Semua orang turut ketawa.”

贾母这句话是对很多人说的,也即是有很多的听众,而她说的两个老妖精,指的只是她与熙凤,不包括其他听话者。因此这“咱们”就不能翻译为kita 了,不然马来语读者会以为包括所有的人,但是接着又指只有“两个”,因此会使他们混淆,因此我们认为必须译为kami 才准确。

2、我们

在《红楼梦》里,第一人称复数代词“我们”一般指的是没包括听话人在内,因此,按照相应的马来语,我们一般把它翻译为kami。无论如何,也同样有一些例外的情况。例如,在第七十一回中便有一句尤氏在李纨、鸳鸯、探春等面前称赞贾母心思很细的说话,原文是这样:这里尤氏笑道:“老太太也太想的到,实在我们年轻力壮的人捆上十个也赶不上。”(2001 III:989)这句话中的复数代词“我们”,指的是李纨、鸳鸯、探春等这些听话的人,指她们这些年轻的一辈十个人加起来也比不上贾母心思的细腻,因此我们把它译为包括听话人的kita,它所指称的其实是包括听话人的“咱们”,所以过后李纨回答说:“凤丫头仗着鬼聪明儿,还离脚踪儿不远,咱们是不能的。”(2001 III:989)

3、复数当单数使用

为了表示谦卑,或者某些其他原因,有时第一人称复数代词会当单数使用,在这种情况下,翻译者就必须懂得变通,例如在第七十一回中有这样的一个例子:

一时周瑞家的得便出去,便把方才的事回了凤姐,又说:“这两个婆婆就是管家奶奶,时常我们和他说话,都似狠虫一般。奶奶若不戒饬,大奶奶脸上过不去。”(2001 II:983)

Sementara itu,isteri Zhou Rui meminta diri lalu pergi memberitahu Kak Feng apa yang berlaku tadi,“Sebenarnya dua orang mak cik ni ialah mandur taman.Selalu aku berkata dengan mereka,perangai mereka memang gah dan takbur.Puan muda kalau tak ambil tindakan kali ni,malulah puan kediaman timur.”

这段话中的“我们”,其实指的是周瑞家的本身,只是她为了表示谦逊才使用“我们”,这也符合周瑞家的善于讨好主子的性格,因此我们把它译为第一人称单数代词aku“我”,而非第一人称复数代词kami“我们”,因为这样才符合原文的意义。

4、kami 和 kita 同时用

也有另一种特殊的语境,即很多人对另一个人说话,话中又有需要同时用kami 和kita,我们可举在第七十回的一段话,很多人(包括黛玉、宝钗、湘云、宝琴、探春等)与宝玉的对话:

众人都又说:“咱们此时就访稻香老农去,大家议定好起的。”(2001 III:966)

Sekalian pun berkata,“Jom kita pergi ziarah tuan Desa Semerbak Padi sekarang.Kami telah bersetuju terlebih dahulu.”

众人对宝玉说时用“咱们”kita,包括邀宝玉一起去找李纨。接下来一句用代词“大家”,其实指的不是“咱们”了,因为之前在宝玉还没来的时候,几位小姐几经讨论而做出的决定,因此我们把它翻译为不包括听话者宝玉在内的kami。

5、省略—补充

5a)省略

第七十九回:香菱忙笑道:“哎哟,奶奶不知道,我们姑娘的学问连我们姨老爷时常还夸呢。”(2001 II:1126)

“Oh!Puan memang tak tauhu mengenai perkara ni,Cik Baochai memang seorang yang tinggi pengetahuannya sehingga Pak Ngah Zheng pun selalu memujimuji keluasan ilmunya.”

在这段香菱与夏金桂的对话中,我们姑娘指的当然是薛宝钗,我们姨老爷指的则是贾政。这对能够读懂原著的读者当然不是问题,但是对于马来语读者来说,由于《红楼梦》的人物多,人物的代词也很多元,恐怕很难一时充分掌握,容易搞乱了。在这方面,我们便有必要进行一些调整,比如划一称呼、作注解等。在上文的翻译中,为了让译文读者更容易理解,我们决定省略对那两个代词“我们”的翻译,改为直接使用他们的姓名,即宝钗与贾政。

5b)补充

第五十二回中宝玉对黛玉的谈话:“明儿再说罢。”我们把它译为:“Biarlah kita sembang besok nanti.”其实在那个语境中,宝玉心里有许多话要对黛玉说,只是口里不知要说什么,就说两人明儿再说。这句话原文中没有第一人称复数代词“咱们”(kita),但我们在译文中加入了这代词,以避免因没有主语而意义半天吊,有助于马来语读者的解读。

6、谚语、俗语等

在《红楼梦》中所举的谚语、俗语等,一般是没有代词的,不过我们在实际翻译中,若有必要,我们会加入第一人称复数代词“咱们”(kita),以使意义比较完整,也显示这谚语、俗语等,也是对着咱们听众/读者说的,或许可引起读者的思考。第六十回有个例子,即春燕和她娘的谈话:

他娘笑道:“小蹄子,你走罢,俗语道:‘不经一事,不长一智。’我如今知道了。你又该来支问着我。”(2001 I:818)

“Anak binatang,kamu pergi saja dari sini!”kata emaknya sambil ketawa kecil. “Kata pepatah,‘Jika kita tidak mengalami sesuatu,maka kita tidak akan mempelajari sesuatu’.Aku kini dah tahu,kamu pula asyik nak tegur aku.”

五、小 结

文学翻译的首要原则是信,在忠于原文的基础上,让另一语言受众能够获得接近原汁原味的文学佳肴,但与此同时也可加入本地的一些酱料,让他们在享用时,不会感到一时太过“新鲜”而适应不良,这也是从文字翻译到文化翻译的要则。看起来直截而简单的第一人称代词翻译,不管是单数的或复数的,在具体的翻译过程中,却让我们费了不少心思。在实际的使用与翻译中,它涉及文本语境、不同语言的语用习惯、礼貌原则、关系的亲疏、辈分/身份/地位的不同等因素,而必需相应的进行调换与删补,以便在正确转达原著的意义之外,也让译文接受者适应他们的语言习性与感受,避免他们对原著产生心理的隔阂而排斥之,而失去了翻译的最终目标。注释

① James T.Collins,“Bahasa Sanskerta dan Bahasa Melayu”,Jakarta:KPG 2009,p.17.

② 《南洋商报·副刊》2018年7月11日。

③ 孙彦莊、谢依伦主编《陈广方红学研究藏书目录的评价》,马来亚大学中文系、马来亚大学中文系毕业生协会,2015年5月初版。

④ 《星洲日报》2017年6月11日。

⑤ 由孙彦莊、许文荣为首的翻译团队在启动后八十回的翻译之前,前四十回的翻译初稿已经由前一翻译团队完成,但后来他们的翻译质量不被马来作家基金会所接纳,重新委任由孙、许为首的翻译团队再度翻译,故后来所出版的120回《红楼梦》全译本都是由孙许团队所完成。

⑥ 《红楼梦》马来文译本所根据的版本是中国艺术研究院红楼梦研究所校注,2001年人民文学出版社出版的《红楼梦校本》120回本。

⑦ 贾元春虽然贵为王妃,但是当她回家省亲时,在贾府里她仍然还是贾母的孙女、贾政的女儿,因此我们还是把她排在第三层,和宝玉、探春同一辈。

⑧ 咱们和我们在中国大陆普遍使用,但是在台湾、香港以及东南亚等地区的汉语中,特别是在口语中,几乎完全不用“咱们”,一律只有“我们”而已。