纵观汉语世界四十年来对勒内·夏尔诗歌的翻译,对其诗中措辞和文句的误译占据了较高的比例。这一现象一方面与勒内·夏尔的诗歌写作习惯直接相关:他极度个人化的隐喻方式以及对个人经验的高度浓缩使得对其做诗习惯及生活处境缺少足够了解的译者极易浮想联翩,以自身过度主观的理解重构原诗的逻辑,最终使译文发生重大的偏移;另一方面,在前人的翻译实践中,除了树才2002年出版的《勒内·夏尔诗选》内容较为丰满之外,只有张枣、王家新的译文相对集中,其余译作均为零星选译,多则十余首,少则一两首,故而在客观上割裂了夏尔诗作与其诗集总体语境的联系,加之缺乏周边文本如传记、专著、手稿的参照和标定,译者发生误读的几率自然随之增高。正是这一内一外两重原因使得夏尔诗歌汉译的错误率长期居高不下。这一结果无疑令人遗憾,作为译者我们必须在后续的翻译活动中通过进一步的阅读与积累对此加以克服和修正。但与此同时,这些误译本身作为运用汉语书写的诗歌文本客观上也在中国诗坛流传了二三十年甚至更久,其自身的传播已经足以构成一段“误译的接受史”。许多误译并不因为其错误而缺少影响,其重构出的内容在汉语语境中同样可以发生有效的意义,同样带给读者以惊叹和惊喜,甚至成为一些当代诗人的精神养分。这就使得我们不能由于其错误而一笑置之,并且要求我们具备一种双重的研究视角:一方面,我们必须对误译做出澄清,给出原诗正确的阅读语境;另一方面,我们也需要对由这些误译所形成的接受史进行追踪,探讨其中究竟生成了哪些有效内容。本文中,笔者将以勒内·夏尔在中国拥有最多翻译版本的《比利牛斯山》一诗为例,讨论这一系列问题。

一 《比利牛斯山》的创作背景

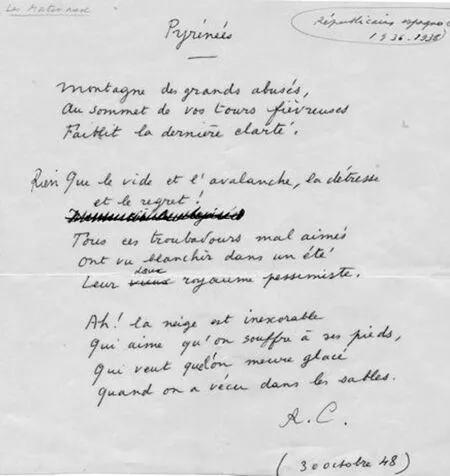

勒内·夏尔的《比利牛斯山》一诗,最初发表于其1950年由伽利马出版社出版的诗集《早起者》中的第二章《白色午休》。翻阅由夏尔本人亲自编定的《七星文库》版全集,虽然他对于这首诗作并未给出任何背景说明,不过,作为夏尔紧随1948年《愤怒与神秘》之后推出的下一部诗集,《早起者》收录了他1947至1949年之间创作的作品,这一时间点具有重要的指标意义:一方面,“二战”已经结束,法国迎来解放,勒内·夏尔作为诗人也终于得以自由地呼吸,歌唱生命的重归,故而《早起者》中飘动着《愤怒与神秘》内鲜见的柔和与轻盈;另一方面,“二战”中作为抵抗运动领导人的战斗经历并未从他的记忆中彻底消散,依然在这一时期的诗篇中留有痕迹,并促使他在解放之后对于抵抗运动的前前后后展开深入细致的反思。在《早起者》1950年初版腰封上留有这样一句话:“走出你的居所与黑暗。”便暗示了这两方面因素:“走出”既代表迎向生命的新阶段,又说明过往的“黑暗”依旧近在眼前,“走出黑暗”的要求极为迫切。这两点对于理解《早起者》中的诗篇至关重要。那么,在诗人创作之初,《比利牛斯山》是否指向某些特定的历史背景或具体所指,是否存在某种确切的写作动因?虽然夏尔本人从未给出任何解释,但线索依然存在。就此问题笔者专门向勒内·夏尔的遗孀玛丽-克劳德·夏尔致信求教。在2019年11月12日玛丽-克劳德·夏尔写给笔者的回信中,附录了一份《比利牛斯山》原始草稿复印件:

在这份从未正式公开的草稿中,一方面在右下角标明了该诗的详细创作时间:1948年10月30日,这与《早起者》标注的“1947—1949”完全吻合,充分证明这是一首夏尔作于“二战”结束之后的作品,更重要的则是右上方的两排小字:“Républicains espagnols 1936-1938”(“西班牙共和派 1936-1938”),亦即西班牙内战期间与弗朗哥对抗的西班牙共和派战士们。这也使《比利牛斯山》的最初创作动机变得十分清晰:纪念十年前西班牙内战中的共和派抵抗者,这些在第二次世界大战开始之前便与纳粹和独裁浴血奋战并最终失败的勇士。在各种意义上,他们都可以被视作夏尔的精神先驱,也是夏尔多次在其诗作中所提及的形象。比利牛斯山作为法国与西班牙的国土边界,也由此产生了清晰的象征意味。

回到《比利牛斯山》的正式出处——出版于1950年的《早起者》——夏尔在其草稿右上角的这一标注或曰题词并未在定稿中出现。包括1964年版的诗人自选集《共同在场》以及1983年诗人亲手编订的《七星文库》全集,但凡在正式出版物中收录的《比利牛斯山》一诗均不见“西班牙共和派 1936—1938”这一行小字,包括在其遗孀玛丽-克劳德·夏尔在诗人去世后选编的诗文集《夏尔 在诗人工坊中》一书里也同样如此,仅仅在边缝处留有玛丽-克劳德的一条简短的注解:“《比利牛斯山》一诗创作于1948年并在1950年发表于《早起者》中,诞生于同一种灵感源泉并且表现出夏尔对于西班牙共和派的爱意之持久。”很显然,玛丽-克劳德下判断的依据正是夏尔的诗歌草稿,但她并未在其注解中对此进行任何征引或论述,也就使得这份草稿一直不为学界及大众所知。对比《比利牛斯山》的原始草稿与最终问世版本,我们有理由确信,这段题词是在定稿过程中被夏尔本人主动删除的。类似的删减并非孤例,例如其《红色饥饿》一诗也曾在草稿上有一段题词“你曾在我的青春面前奔跑,革命”,在正式出版时同样被删除了。因为“革命”一词给予《红色饥饿》中的“红色”过于明确和固定的意义。正如莱顿大学谢夫·豪普曼斯教授在探讨《红色饥饿》时所指出的,“这一被舍弃的题词给出了一个夏尔之后可能试图避免的阅读暗示,基于其过于强烈的明确性。”笔者认为,《比利牛斯山》“西班牙共和派 1936—1938”这一题词被夏尔主动删除的原因与《红色饥饿》十分类似,也是试图避免一种“过于强烈的明确性”,避免把诗歌的主题约束于西班牙内战这一过于具体的历史时刻,使其成为一种单纯的回忆或悼念。我们不能忘记两个事实:第一,《比利牛斯山》作于“二战”结束后的1948年,时间上远在西班牙内战结束十年之后;第二,在西班牙内战发生期间,夏尔同样就此创作过数量可观的诗歌作品,收入其战前发表的诗集。所以,西班牙内战一方面成为了《比利牛斯山》一诗初创时的出发点和灵感源泉,是这首诗最重要的主题;另一方面,它并非诗中唯一的主题,它既是对十年前西班牙内战中失败的共和派战士的追忆,也是对刚刚结束不久的、夏尔本人亲身参与的抵抗运动的一次深思,是对人类当下处境的一种追问,是在过去与现在之间构筑的同频共振。理解了这几点,我们就可以切实地把握整首诗的思想意义并对诗中的诸多意象加以辨析,从而最终确定其准确的译法。

二 《比利牛斯山》的五种汉译及其修正

纵观中国大陆近四十年来对于勒内·夏尔的译介,《比利牛斯山》是其中译者最众、译本最多的一首诗作,也是论者提及夏尔时引用频率较高的一首诗作。除去诗歌网站上的试笔或私人印刷品上的译文,笔者在正式出版的书籍、杂志中一共找到了五个版本,其译者无一不是法国诗歌翻译领域的名家大家。在讨论这首诗作为何在中国有此热度之前,我们需要首先对这些译文进行一次梳理和辨析。这五个版本按其正式发表的时间顺序分别如下:比利牛斯山

徐知免译

雄奇突兀的山啊,

在你那重峦叠嶂的峰巅,

消歇了落日余晖。

只留下空蒙和雪崩

绝望和怅惘!

多少失恋的行吟诗人

都曾看见他们那温柔而悲怆的国度

在一个夏天白了头。

啊!无情的雪啊,

你喜欢人们在你脚下经受苦难,

你要人们冻死,

当人们生活在沙土里的时候。

比利牛斯山

钱春绮译

过度高大的山,

在你那些热狂的摩天楼顶上,

最后的阳光黯然失色。

只有空虚和雪崩,

忧伤和悔恨!

一切失恋的行吟诗人

都见过他们安详的悲观的王国

在一个夏天里变成一片白茫茫。

啊!白雪真是残酷无情,

它喜爱人们在它的脚下受苦,

当人们在沙地里生存时,

它希望人们冻死。

比利牛斯山

江伙生译

为所欲为的山啊,

在疯峦魔嶂的穹颠

你泯没了那最后的一丝光线。

残留的只有茫然若失和雪崩一片。

穷苦忧伤和懊恼遗怨!

一切得不到情爱的行吟诗人

都眼睁睁地看见——在某个夏天

他们心爱和忧郁的王国白发披肩。

啊!严酷无情的雪啊,

它竟喜欢人们痛苦呻吟在它的脚底,

它要世人冰冻麻木地死去

当人们落荒在万顷沙漠之际。

比利牛斯山

葛 雷译

泛滥着雄伟的峰峦,

在你狂耸的蜂拥塔顶,

有一抹夕阳阑珊。

廖廓放旷,乱云崩雪,

荡痛苦遗憾无涯!

这些失宠的游吟诗人

在夏日遥对

这温柔颓唐的王国一派凄迷。

啊!铁石之心的雪啊,

他喜欢人家在你脚下痛苦,

让跋涉于漠漠荒河里的人

冻僵殒命。

比利牛斯山

何家炜译

被大大愚弄了的山,

在您焦躁的塔顶上

削弱最后一丝光芒。

仅剩空洞与雪崩,

遗憾和悲伤!

所有那些不被爱戴的行吟诗人

都曾见过在某个夏天

闪耀他们温存的悲观王国。

啊!雪是严酷的

它喜欢人脚下受苦,

它要我们死于冰冻

当我们在沙漠活过。

“雄奇突兀的山啊”以“雄奇”对应“grands”,以“突兀”对应“abusés”,两个形容词是并列关系;

“过度高大的山”以“高大”对应“grands”,以“过度”作副词对应“abusés”,“过度”是对“高大”程度的定义;

“为所欲为的山啊”以“为所欲为”来形容一种极其过度、完全不加限制的状态,相当于“大大过度”,也就是以“大大”作副词对应“grands”,以“过度”对应“abusés”,“大大”是对“过度”程度的定义;

“泛滥着雄伟的峰峦”把“abusés”形容词动词化译作“泛滥着”,以“雄伟”形容词名词化对应“grands”,“泛滥着”是对“雄伟”状态的一种描述;

“被大大愚弄了的山”以“被愚弄”对应“abusés”,以“大大”作副词对应“grands”,“大大”是对“被愚弄”程度的定义。

可以说,以上五种译文对“grands”和“abusés”之间的关系进行了各不相同的调试,对这两个词的具体意义以及词性的理解也大相径庭。在语法规则上,“grands”和“abusés”理论上都不可能作副词使用,不过不能否认诗歌用语可以不符合语法,甚至常常对现有规则进行突破,所以不能单纯因为语法原因而断定译文有误。真正的问题出在内容层面,因为“grands abusés”根本就不是对山的形容,五位译者完全没有理解原文中“grands abusés”究竟所谓为何。

比利牛斯山

张 博 译

伟大受骗者们的山岳,

在你们狂烈塔楼的峰巅,

消散了最后的光彩。

唯剩虚空与雪崩,

悲痛与哀叹!

所有这些不受欢迎的游吟诗人

都曾眼见在一夏之间染白

他们温柔的悲观王国。

啊!雪冷酷无情

它喜好我们在其足畔受苦,

它希望我们在死时封冻

曾经当我们生活于沙中。

后人可以在笔者译文的基础上对具体用词进一步修缮,甚至根据原文的尾韵回旋关系(例如第四节ABBA的尾韵)来选择中文用语,但对其总体的方向与意义应能有所共识。反观上文中的五种汉译,则是方向性错误,把一首描写抵抗者经历的诗译成了一首风景诗、爱情诗,因此亟待做出修正。客观地说,《比利牛斯山》是夏尔诗作中比较易读的一首,虽然其意象一如既往地致密,但其笔触并不像战时作品那样纽合与郁结,更多了一份顺畅,只要抓住了其真正的描写对象,余下的部分在理解上便没有任何疑难。这也是收录《比利牛斯山》一诗的《早起者》作为一部诗集相比《愤怒与神秘》最主要的特点:作为夏尔在解放后创作的诗集,其最重要的特点便是它的歌唱感及其愈发轻盈的音色。尽管《比利牛斯山》作为一首悼念往昔的诗作在这方面的体现不是特别鲜明突出,但依然能感受到它的流畅度,比如在原文的形式上,也有明显的押韵规律,笔者的译文未能有效还原这一形式特征,后继者可再做尝试。现存五种汉译的最大问题,在于译者对诗歌描写对象理解错误而导致的意义含混以及主观改写。笔者在本节中已然通过对原诗逐字逐句的解读提出了修正。仅就翻译本身而言,这五种汉译无疑需要扬弃。但是接下来,一个有趣的问题却是,这些“误译”,作为以中文写成的有效文字,在其传播过程中究竟以“勒内·夏尔”之名产生了怎样的影响?

三 误译之影响及其反思

在上述五种误译中,流传最广、影响最大的首推徐知免的译文:“雄奇突兀的山啊……”所以本节便以徐知免的译文为范例作为问题的切入点。徐译之所以影响巨大,笔者认为主要有以下两点原因:

徐译“雄奇突兀的山啊……”所留下的这条足迹,不仅事关《比利牛斯山》一首诗的翻译和传播,也可以看作是勒内·夏尔汉语接受史的一个象征。纵观勒内·夏尔在汉语中的接受史,其中有不低的比重可以归属于误译与误读的历史,而且是误读误译最终让读者迷恋和神往的历史。误译遮蔽了原诗的内在逻辑,使其无法在汉语中得到本真呈现,不断地把文意偏移向其他方向。但对于读者而言,除了在整体上感到夏尔无比神秘、难以捉摸之外,却又被这种神秘感俘获,通过自主想象重构出一套其心目中的夏尔诗意,并且从译文的细部词语中抓住一些表达方面的亮点。另外,误译虽然存在对原意的改写或扭曲,但也必然会在一定程度上保留原诗中的词法和句法。与此同时,每一位译者都在翻译中试图厘清诗句之间的逻辑关系,虽然这种厘清表现为一系列误读、误解,许多原诗中新颖的意象与写法却因此以这一特殊方式融入了汉语译文,从而直接成为了汉语新诗写作的精神资源。这构成了误译有效影响的另一个侧面。依旧以徐知免的《比利牛斯山》译文为例,虽然徐译弄错了整首诗的描述对象,但其最后一节却完全正确:“啊!无情的雪啊,/你喜欢人们在你脚下经受苦难,/你要人们冻死,/当人们生活在沙土里的时候。”这段译诗,无论其对雪的描摹,还是对人类生存境况的指涉,都足以让汉语读者为之心惊。当这段正确译文与之前误译的风景描写组合在一起时,其意义不但明晰,而且加强了风景描写的层次,这对于现代汉语风景诗的写作同样有其助益。

? 由于玛丽-克劳德·夏尔与法国学术界出于种种原因而导致的紧张关系,这份原始草稿此前从未在法国本土公布,也不见诸任何法国学者的研究专著,能够藉此机会在此重见天日笔者需要对玛丽-克劳德·夏尔的无私帮助致以特别感谢。

? Char dans l’atelier du poète, édition établie par Marie-Claude Char, Quarto Gallimard, 2007, p.558.

? Sjef Houppermans, René Char et la couleur, in Lectures de René Char, études réunies par Tineke Kingma-Eijgendaal et Paul J. Smith, CRIN 22, 1990, p.30.

? 徐知免译《夏尔:诗四首》,《外国文艺》1983年第6期,第48-49页。

? 钱春绮译《法国名诗人抒情诗选》,江苏人民出版社,1987年12月第1版,第373页。

? 江伙生译著《法国当代诗选》,武汉大学出版社,1991年6月第1版,第140页。

? 飞白主编《世界诗库 第3卷 法国·荷兰·比利时》,花城出版社,1994年12月第1版,第573-574页。

? 何家炜译《勒内·夏尔诗选》,《诗歌月刊》2004年第2期,第36页。