(上海师范大学人文学院古籍研究所,上海 200234)

《敬斋古今黈》,元李冶撰。此书为学术考证类笔记,也是元代具有代表性的文人笔记。其考证范围涵盖经、史、子、集四个方面,致力于订正古文献旧注之失,诠释名物俗语词,评点诗文风气等,立足语言事实,以考证佐议论,结论多有根据,既考订古本,亦增广异闻。清四库馆臣谓此书“在宋元说部中,典核可比孙奕、王观国,博赡可比洪迈、王应麟,其他实未有能过之者也”,对其评价甚高。

《敬斋古今黈》一书,中华书局1995年出版过刘德权的点校本,李政富《李治与〈敬斋古今黈〉》一文亦对其进行了专门研究,但仍有未尽之处。本文拟在现有研究的基础上对此书版本与校勘等问题进一步梳理辨明。

1 《敬斋古今黈》的作者名

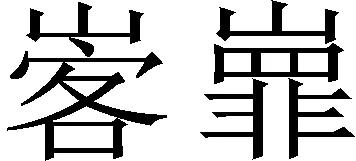

李冶,字仁卿,号敬斋,真定栾城(今河北栾城)人。金哀宗正大七年(1230年)登词赋进士第,入元后曾于世祖至元二年(1265年)被召为翰林学士,次年以疾辞归。至元十六年(1279年)卒,年八十八,谥号文正。除了《敬斋古今黈》,李冶还撰有《测圆海镜》《益古衍段》等著作。关于《敬斋古今黈》一书作者,诸书或作“李冶”,或作“李治”,莫衷一是,前人对此多有考辨。施国祁《吉贝居杂记》云:

《遗山集·寄庵碑》:“先生子男三人,长曰澈,方山抽分窑冶官,刘出也;次曰治,自幼有文章重名,正大中收世科,征事郎、高陵主簿,王出也;次曰滋,崔出也。”按碑文,兄澈弟滋,则仁卿名治无可疑者,且与字义正合。

其在《礼耕堂丛说·旧钞本敬斋古今黈说》中亦云:“其学术如是,其操履又如是,何后人不察,谬改其名,呼治为冶,乃与形雌意荡之女道士李季兰相溷。吁!可悲已。”缪荃孙在《藕香零拾》本《敬斋古今黈》跋文中进一步补充云:

考元王恽《中堂纪事》卷三:“征君李治,授翰林学士、知制诰、同修国史(注:李仁卿,栾城人,前进士)。”《金少中大夫程震碑》:“栾城李治题额。”石本作“治”,为北研得两佳证,可订诸书传写之失。

此后余嘉锡对此亦有辨证,其《四库提要辨证·测圆海镜》云:

“屠寄《蒙兀儿史记》卷百有九(原注:目录作百有十)云:‘李冶字仁卿,本名治,后改今名。’余初以屠氏为元史专家,以博学强记负盛名,积毕生之精力以修一书,其言当必有所据。既而考之,乃知其纯出于想当然,实无所据也。何者?王恽所记,正其中统二年被召之时事,是时仁卿年已八十有二矣,尚未改名,然则究改于何时耶?闻古有变姓名以归隐者,未闻有承兴王之召命而改名者也。若谓改于中统二年以后,则凡人之改名,必有其故,仁卿究因何故耶?此不过因施国祁之说有理,不能不从,而又疑诸书之作李冶者,未必尽属传写之误,故臆造此改名之事以调停之耳。至于缪氏所举诸证,屠氏殆不知也。”

显然,施国祁、缪荃孙、余嘉锡皆认为其名以“李治”为是。

1937年,陈叔陶针对缪荃孙之说发表《李冶李治辩》一文,指出《中堂事记》《遗山先生文集》两书中有“李治”,亦有“李冶”,此二书个别地方所载不足为据。至于缪荃孙所提到的《金少中大夫程震碑》中作“李治”,陈氏认为此乃孤证,不足为据。最后,陈氏还以元人著述的元代版本来证明“李冶”为是。1943年,缪钺针对陈叔陶文发表《李冶李治释疑》一文,指出陈文可商榷者有三处:一是元好问《寄庵先生墓碑》中所载李遹之子名字皆从水,则敬斋之名亦当从水,陈氏对此未加辩驳;二是缪荃孙所据《金少中大夫程震碑》文字,未可以孤证忽之;三是古人名与字,义多相应,“仁”字意义与“治”相关,而与“冶”相去甚远。缪氏随后提出了自己的猜想:“李冶盖本名‘治’,后改名‘冶’,一人前后两名,故诸书所记,参差不一;而其所以改名者,则因误与唐高宗同姓名之故。”1965年,姚从吾发表《元初封龙山三老之一李治与关于他的若干问题》一文,仍然重申“李治”说,但并没有提出更多佐证。

古籍版刻“冶”“治”字形互讹为常见之事,而碑刻不太可能出现这种讹误,因此,缪荃孙所谓《金少中大夫程震碑》究竟作“李治”还是“李冶”就显得尤为关键。幸《金少中大夫程震碑》尚存,可一窥究竟。此碑现存河南省偃师市缑氏乡程村,据闻近年损毁颇为严重,笔者所见拓本原题《金故少中大夫御史程君墓碑》,元世祖中统四年(1263年)立石,上有“栾城李冶题额”六字,确是“冶”而非“治”。虽然如此,笔者仍倾向于认同改名说,正如前人所指出的,李冶的兄弟名字皆从水,且“治”与其字号中的“仁”意义相关,只有改名说才能解释这种现象而又不与《金故少中大夫御史程君墓碑》碑文冲突。

2 《敬斋古今黈》的版本

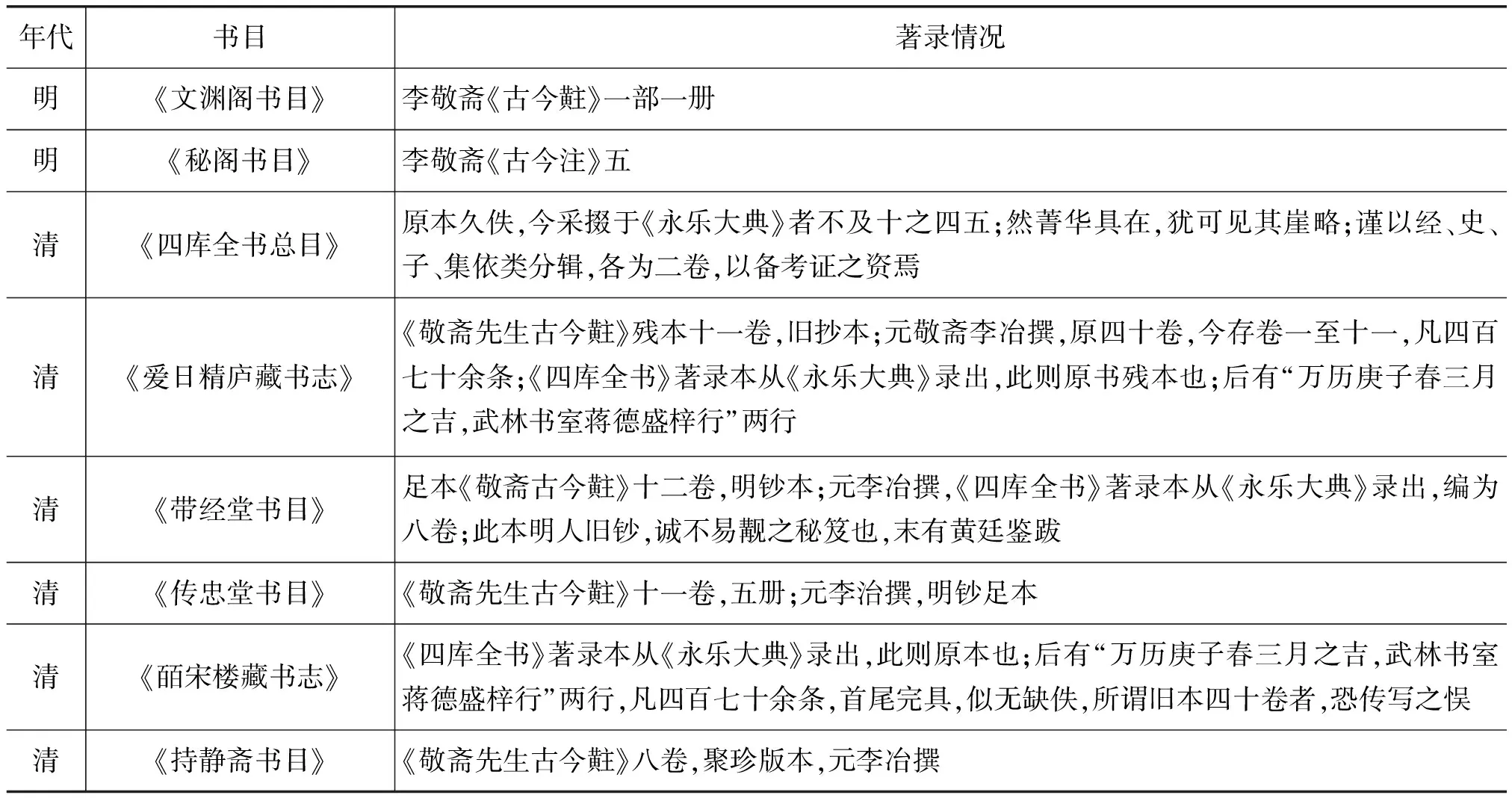

《敬斋古今黈》一书,明清以来官私书目著录者不多。笔者通过翻阅历代书目及1949年后所编各种古籍目录,将此书著录情况及其现存版本制成以下两表(见表1、表2)。

表1 历代书目著录《敬斋古今黈》情况一览表

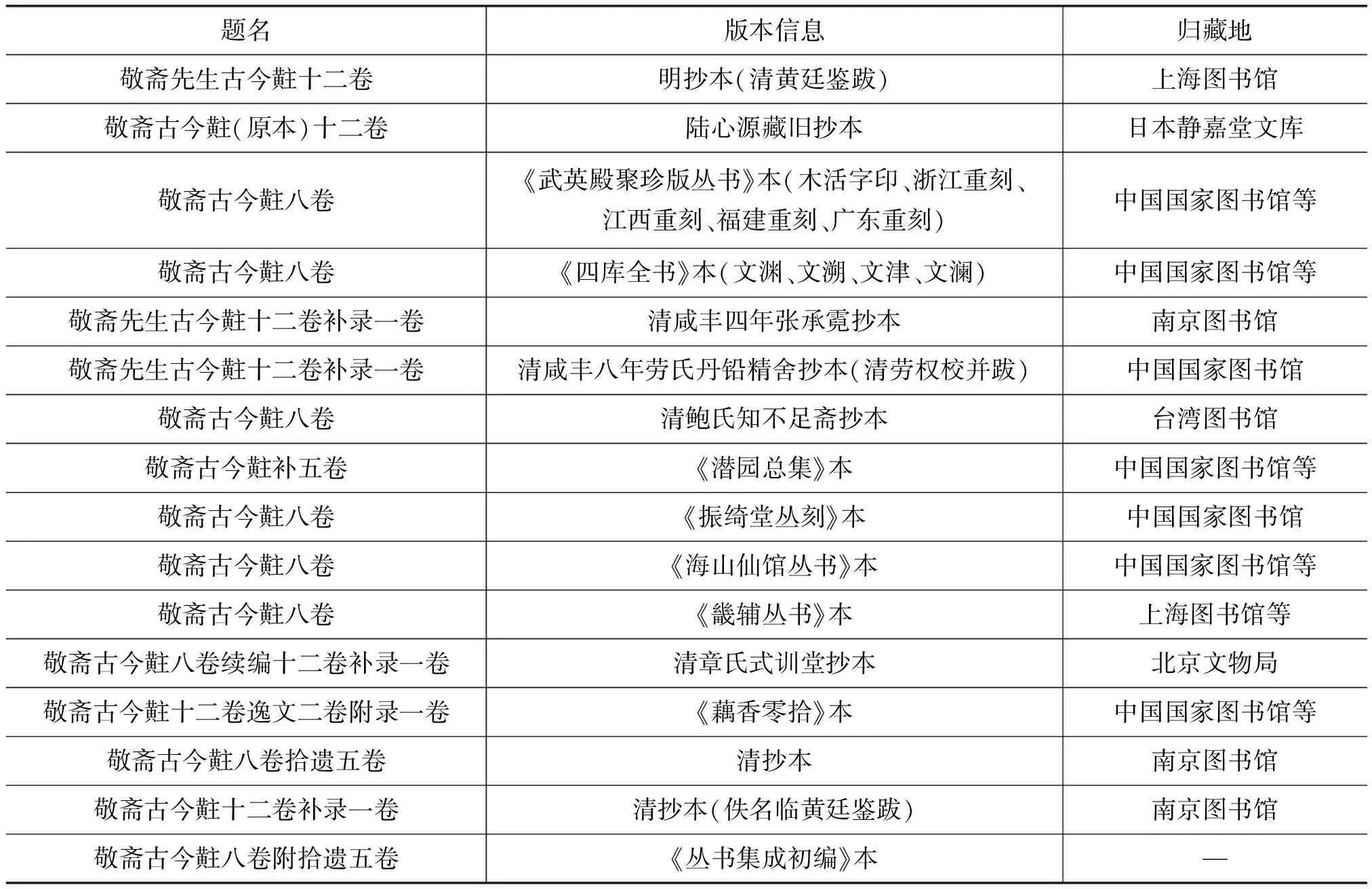

表2 《敬斋古今黈》现存版本一览表(4)本表主要据《中国古籍善本书目》《中国古籍总目》编制而成。

是书现存版本,主要有十二卷本和八卷两个系统,但情况颇为复杂,以下详为梳理考辨:

2.1 十二卷本系统

十二卷本源出明万历二十八年(1600年,庚子)三月武林书室蒋德盛刻本,蒋刻原本已不可见,此系统现存最早有上海图书馆藏明抄本及日本静嘉堂文库藏陆心源藏旧抄本,由明抄本衍生出来的有张承霓抄本、劳氏丹铅精舍抄本,由静嘉堂文库藏旧抄本衍生出来的有陆心源《群书校补》本。2.1.1 上海图书馆藏明抄本。此本现藏上海图书馆。经笔者目验,其基本情况为:两册,半叶9行,行24字,条目首行以下低1格,行23字。小字双行,行字同。扉页有篆书题字“敬斋古今黈足本”,下注“明钞”,隔行题“张月霄黄荛圃旧藏”。其上钤盖印迹有:“士礼居藏”朱文长方印、“闽中韬庵/陈氏珍藏”朱文长方印、“友年所见”白文长方印、“张印/月霄”朱文方印、“祕册”朱文长方印、“茂苑香生/蒋凤藻秦/汉十印斋/祕匧图书”朱文方印、“荃孙”朱文长方印、“云轮阁”朱文长方印、“爱日/精庐/藏书”朱文长方印、“翁斌/孙印”白文方印、“艺风/审定”朱文方印、“陈立炎”朱文长方印、“古书流通处”朱文长方印、“海昌/陈琰”朱文方印、“立炎”朱文椭圆印、“拾遗/补阙”朱文方印。可知此本曾为黄丕烈、陈征芝、张金吾、蒋凤藻、缪荃孙、翁斌孙、陈琰等人收藏。为行文方便,此本递藏情况,留待下文详考。

此本末尾有道光七年(1827年)五月黄廷鉴朱笔跋文,兹录如下:

“是编十二卷,为李氏原书,首尾完具。中十一、十二两卷合为一卷,疑一阙其末、一阙其首,而并为一也。本士礼居黄氏藏书,今归嫏嬛仙馆,洵罕见之秘笈也。夏月假读,从殿本对勘一过,增多二百五十五条,其殿本有而此本阙者六十余条。以此推之,知当日《大典》所收亦即此本也。使全书果如本传所记为四十卷,则《大典》中零篇不应于十二卷中已得十之八,而于三十卷仅得十之一二也。盖四十卷之数,或‘十四’二字之倒,抑先时未定之目,迨后有所删并,其定本则为十二,未可知也。旧抄讹字衍脱颇多,随手改定,尚多未尽□。道光丁亥闰月下澣,拙经叟黄廷鉴识。”

此本文字讹误较多,且十分明显,观其书法字迹,明显成于众手,抄录质量实属一般。上有朱笔校改,据此跋可知皆出黄廷鉴手,他曾将此本与武英殿本对勘。

2.1.2 张承霓抄本。黄廷鉴除了将明抄本与武英殿本对勘,还曾将抄本有而殿本所缺者抄录成册,黄氏原抄本已不可见,但咸丰四年(1854年)张承霓曾过录黄抄本,并题跋云:

“‘莫为之后,虽盛弗传。’允哉斯言也。古人仰屋著书,孰不志于没世之称?卒之数传而后,覆酱饲虫者,指不胜偻,则是无故?莫为之校勘而表彰之故,抑莫为之传抄而广播之故。《敬斋先生古今黈》一书,历五百载始显,得我师拙经夫子校补其佚,而其书几于完备,夫子之为功于敬斋先生也伟矣!夫子没,遗书渐湮。今年秋,从芙川宗兄斋中得睹是书副墨。因知夫子手录本,什袭之有年,而更为之录副,以广其传也。嗟乎!芙川兄之为功于夫子,不犹夫子之为功于敬斋先生乎!假归卒业,露研雪映,恍接余风;而绛帷寂寞,十余年所眷言手泽,盖不禁感慨系之。而并诵芙川兄好古之笃、怀旧之殷,为未易及云。若夫校补之颠末,读夫子跋,其详可得闻矣。且事有关于我家楹书之聚散者,霓不忍言焉。咸丰四年冬,张承霓跋。”

张承霓为张金吾之子,跋中所云“我师拙经夫子”即黄廷鉴,“芙川宗兄”为张蓉镜。张蓉镜字芙川,张燮之孙,其家藏书室名为“小嫏嬛福地”,也即上文黄廷鉴跋中所谓“琅嬛仙馆”。士礼居所藏明抄本后归爱日金庐,又归嫏嬛仙馆,黄廷鉴从嫏嬛仙馆借抄,黄抄本后又被嫏嬛仙馆收藏。爱日精庐后人张承霓又从嫏嬛仙馆张蓉镜手里借来过录,并写下这段跋文。爱日精庐原藏明抄本此时已不在张承霓手中,故其云:“且事有关于我家楹书之聚散者,霓不忍言焉。”张家旧藏散出,此时见到黄廷鉴抄本,当然感慨万千,“不忍言”了。

2.1.3 劳氏丹铅精舍抄本。劳氏丹铅精舍亦曾影抄黄廷鉴本,现藏中国国家图书馆。此本钤有“无竟/先生/独志/堂物”朱文长方印和“曾在周/叔弢处”朱文长方印,可知其曾为张其煌、周叔弢收藏。书末录黄廷鉴跋云:“此书自道光丁亥五月天中节后一日抄始,至闰月廿四毕,拙经叟识,时年六十有六。”劳权自跋云:“咸丰戊午十月常熟黄氏钞本影录,并校一过,丹铅精舍题记。”其传抄经过与年月班班可考。书前过录黄廷鉴跋云:

“武英殿本《敬斋古今黈》八卷,辑自《永乐大典》者,为世间未见之书。道光甲申张月霄复购得士礼居所藏旧抄李氏原书十二卷,首尾俱完。惟十一卷后即接十二卷终,而志刊刻年月姓氏二行。疑此二卷两有残缺,一失其尾、一失其首,遂误连为一卷耳。是书今归嫏嬛仙馆。夏月假读,从殿本逐条对勘一过,始知《永乐大典》中亦据此本收入者也。考是编,史本传著有四十卷,想系先时未定之目。迨后定本,则为十二卷。又抄帙仅存,至万历间始一刊刻,仍流传未广,故自来藏书家皆未著录。今按,殿本八卷,计二百九十二条,见于原本者,计二百二十四条,殿本外增多二百五十五条。其殿本有而原本阙者,六十九条。使全书果为四十卷,则《大典》中零编汇辑,不应于此十二卷中已得十之八,而于三十卷中仅得十之一二。以此证之,则《大典》所收即此十二卷本无疑,其殿本多出之条,即为此本十一、十二卷之阙页,数适符合也。窃念是书自明以来,久无传本,幸际右文之代,从《大典》中搜辑成编、睿藻褒题,海内学者,始获睹李氏之书。然犹惜其仅存五之一,而不无所歉。何幸一旦原本复出,虽少有残阙,得《大典》本补之,遂成完书。并知此书之卷帙,止有此数,而不必致嘅于四十卷之亡佚过半也。盖沉晦几五百年,至昭代而全书复显于世,夫岂偶然?不可谓非艺林中增一快事也。缘衰年,目昏手钝,艰于缮写,只取殿本所阙者,按卷录为二册。复即原书篇次,辑为总目附后,俾异日可合殿本,依目重录,以还旧观;或谨依四库例分类成续编,附殿本之末。愿以俟后之君子读是书者。道光丁亥闰月下澣,海虞后学黄廷鉴书。”

此跋与明抄本后的跋文书写于同一时间,内容相近,此跋更为详细。

黄廷鉴跋文中言其曾就原书篇次辑为总目,并抄录殿本所缺者为二册,从劳氏影抄本可窥其所做工作的具体情况。明抄本无目录,黄廷鉴将正文每条录出前数字辑为《〈敬斋先生古今黈〉原目》,然后详细抄录殿本所缺部分。其中,不仅抄录殿本整条缺失者,殿本有相关条目但文字缺漏者亦为抄录,如明抄本卷二“纳纸投名媿已深”一条,殿本卷八亦载,但文字脱漏,黄氏为之补完。黄氏抄毕后还曾覆校,并录成《补录》一卷附于书后,其自云:“抄毕覆校,殿本中有首尾不具者,复补录十五条。”黄氏勤勉有加,但仍有疏失之处,如明抄本卷四“家语观周”、卷九“阮籍咏怀”两条不见于殿本,黄氏所辑《原目》中虽已列入,但皆漏抄。

2.1.4 陆心源《群书校补》本。陆心源曾藏有十二卷旧抄本,《皕宋楼藏书志》卷五八《子部·杂家类四·敬斋先生古今黈》云:“案,《四库全书》著录本从《永乐大典》录出,此则原本也。后有‘万历庚子春三月之吉,武林书室蒋德盛梓行’两行,凡四百七十余条,首尾完具,似无缺佚,所谓旧本四十卷者,恐传写之悮。”后陆氏据此本辑出武英殿本所无者为五卷,收入《潜园总集·群书校补》卷四三至四七,《群书校补·敬斋古今黈》卷首云:“《敬斋古今黈》,乾隆中馆臣从《永乐大典》录出,类为八卷,以聚珍版印行。余所蓄旧抄本分十二卷,然亦只十一卷止,今辑出聚珍本所无者得若干条,补如右。”从陆氏所云“后有‘万历庚子春三月之吉,武林书室蒋德盛梓行’两行”“分十二卷,然亦只十一卷止”来看,此本与上海图书馆藏本出自同一祖本应无疑义。上海图书馆藏本共有471条目,与《皕宋楼藏书志》所云“凡四百七十余条”也是吻合的。但陆氏所藏是否即上海图书馆藏本仍需进一步考辨。上海图书馆藏本文字讹误颇多,将陆氏辑本与上海图书馆藏本比勘,可以发现陆本文字更为精审,如上海图书馆藏本卷七“许浑霸上逢元处士”条云:

“许浑《灞上逢元处士东归》诗云:‘何人更结王生韈,此客空弹禹贡冠。’薛逢《上崔相公》云:‘公车未结王生韈,客路空弹禹贡冠。’二人所对皆同,然许语似畅于薛。”

两处“禹贡冠”,陆本皆作“贡禹冠”,《永乐大典》所引与陆本同。按,“贡禹冠”即贡禹弹冠,《汉书·王吉传》载:“吉与贡禹为友,世称‘王阳在位,贡公弹冠’。言其取舍同也。”许浑诗和薛逢诗皆化用“贡禹弹冠”的典故,“禹贡冠”于义不通。盖“禹贡”一语常见,明抄本抄手不识“贡禹弹冠”之典故而误倒。

此外,二本条目还有明显相异之处,上海图书馆藏本卷七“喓喓草虫”条末尾无“又《中华古今注》曰:‘结草虫一名结苇,好于草末折屈草叶以为巢窟,处处有之。’”一语,但陆本、《四库》本、武英殿聚珍本皆有,上海图书馆藏本的脱误应该是抄手漏抄所致。基于以上情况,我们可以判定,陆心源所见旧抄本与上海图书馆藏本出于同一个十一卷残本,但非一本,且陆氏所见本抄校质量更高。

陆氏所做的工作其实和黄廷鉴类似,且亦有疏失之处,如上文所言黄氏漏抄的“家语观周”“阮籍咏怀”两条,陆氏亦皆遗漏。此外,亦存在殿本有相关条目而陆本重复辑录的情况。

除以上所论外,清人施国祁亦曾得见一旧抄本,其《礼耕堂丛说·旧钞本敬斋古今黈说》云:

“《永乐大典》一书颠倒篇章、割裂文句,诚浅夫之所作也。然其时旧本已亡,搜采殊富,故今人多从此伐山而拾沈焉,梓而传之,率世所罕觏者。即如金儒李仁卿《敬斋古今黈》一书,聚珍版刻凡八卷。先时读之,惊其上下千古,博极群书,欣所未见,而《名臣事略》不详卷目。比在吴门张讱庵家得见元书,系旧钞足本,凡十一卷。前后序跋皆无,为明万历庚子武林书室蒋德盛梓行者。核其目,计四百五十八则,取聚珍版校之,仅得十之六,尚遗其四。至所引文中,前后颠乱、遗脱不少,其脱前者三则(原注:三卷马援上,又约轻上;五卷《通鉴》文上),脱后者十一则(原注:一卷三百下,又国风下;二卷灌夫下,又石林下,又中原下;三卷齐梁下,又大宛下;五卷草可下;七卷渊明下,又延年下;卷邻韵下),中脱者一则(原注:六卷法帖条),前后俱脱者三则(原注:一卷长发条,三卷秘监条,四卷臣工条),间脱者三则(原注:一卷喓喓条,四卷应劭条,七卷典论条),大不同者一则(原注:三卷黄霸条),其误皆自《大典》,非聚珍之过。因劝讱庵将足本校而刻之,终以仁卿生于间代,祇见诸元遗山桐川、太白等诗,其行事罕详,为告之曰:‘元人苏天爵《名臣事略》所引碑文记序,载李文正事甚备。’且考其名而重有慨焉(原注:诗见维兴八卷)。……今其言具在,其名亦正,倘能付诸剞劂、传示当世,庶使抱残守缺者得见全璧,岂非大惠后学哉!”

施国祁在张绍仁家所见旧抄本,从其所谓“凡十一卷。前后序跋皆无,为明万历庚子武林书室蒋德盛梓行者”来看,似与上海图书馆所藏明抄本或陆心源所见旧抄本为同一本,但还需进一步比对有关信息。施氏将所见旧抄本与殿本比勘,发现殿本有许多“前后颠乱、遗脱不少”的条目。施氏所云颇有讹误,如“二卷灌夫”,实则此条在殿本卷三;“又中原”,“中原”实则为“中庸”;“三卷齐梁”,全书未见有“齐梁”条目,不知所指。今将上海图书馆所藏明抄本与殿本比勘,其情况大体与施氏所言相吻合,但仍有相异之处。例如,“五卷《通鉴》文”,与明抄本相比,殿本前后俱脱,而非仅“脱前”;“五卷草可”,殿本文字对应着明抄本卷一“草可以为木”条与卷九“草亦称林”条,没有脱漏;“一卷喓喓条”,明抄本末尾有脱漏,殿本不脱;“四卷应劭条”,明抄本与殿本语句顺序有差异,但文字内容并无不同;“七卷典论条”,明抄本与殿本文字一致。这些都与施氏所言相异。此外,上海图书馆藏明抄本共有条目471条,与施氏所言“核其目,计四百五十八则”亦不吻合。这似乎可以说明施氏所见旧抄本并非上海图书馆所藏明抄本,但正如上文所云,施氏此段文字存在不少讹误,难以断定他对上述条目情况与总条目数的叙述是否准确无误。我们可以判定,施氏所见旧抄本与上海图书馆明抄本出自同一祖本,至于是否同一本,只能存疑。此本与陆心源藏旧抄本之关系,限于条件,无法确知。

2.2 八卷本系统

《文渊阁书目》卷二著录有“李敬斋《古今黈》一部一册”,此即《永乐大典》所抄录的底本,惜其详情已不得而知。清乾隆时纂修《四库全书》,从《永乐大典》中辑出《敬斋古今黈》,按经、史、子、集分类厘为八卷,列入《子部·杂家类》,并刻入《武英殿聚珍版丛书》中。《四库全书总目》云:“虽原本久佚,今采掇于《永乐大典》者不及十之四五。然菁华具在,犹可见其崖略。谨以经、史、子、集依类分辑,各为二卷,以备考证之资焉。”四库馆臣除了将此书从《大典》中辑出,还在书中加了许多案语,大多是对原书所引文字的校正,也有部分是就原书考证结果提出意见。值得指出的是,《四库全书》本与武英殿本也并非完全一致。王瑞来曾指出:“源出于一的四库全书本与武英殿聚珍版丛书本,如果不经过具体比勘,一般都会想当然地认为二者并无区别。以解剖麻雀的方式,将其中的一部书实际比勘下来,就会发现其中颇存异同。”这种情况也存在于《敬斋古今黈》一书。笔者将文渊阁《四库全书》本、文津阁《四库全书》本与武英殿本对勘,发现三本文字互有异同。总体而言,文渊阁本与武英殿本较为接近,而文津阁本与其他两本差异较大,甚至有大段脱漏,如卷七“牛僧孺守在四裔论”“杜牧晚晴赋”“张祐咏蔷薇花”三条文津阁本皆脱漏未抄。所以,言《四库全书》本与武英殿本存在区别尚嫌不足,实际上《四库全书》各阁抄本之间也存在差异,这种差异有时甚至超过了与武英殿本的差异,《四库全书》各阁抄本决不能视为无差别的同一版本。《敬斋古今黈》一书八卷本系统尚有知不足斋抄本、《海山仙馆丛书》本、《畿辅丛书》本、《振绮堂丛刻》本,皆从武英殿本出。2.3 其他版本

除了以上所论十二卷本与八卷本系统,清末以来,《敬斋古今黈》一书还出现了一些综合两个系统的版本。2.3.1 缪荃孙《藕香零拾》本。有关缪荃孙《藕香零拾》本《敬斋古今黈》的情况,前人所论有疏失之处。刘德权在《敬斋古今黈·点校说明》中云:

“缪荃孙先后得到劳格丹铅精舍钞本和张金吾(字月霄)爱日精庐所藏明钞本,经过细心讐校,整理成为正文十二卷(仍采用明万历蒋德盛梓行本分卷方法,将十一卷、十二卷合排)、逸文二卷、附录一卷的本子。……缪氏刻本于光绪壬寅(一九○二)问世,后收入藕香零拾丛书。”

按刘德权的说法,缪本所据底本即上海图书馆所藏明抄本,且缪本刊刻于光绪二十八年(1902年,壬寅)。但实际情况稍显复杂,缪荃孙在《藕香零拾丛书》前有一段刻书题识云:

据此可知,缪氏筹划刊刻《藕香零拾》丛书在光绪二十二年(1896年,丙申),至宣统二年(1910年,庚戌)全部刻竣,辛亥革命后才正式印行。缪氏在光绪二十八年所作《敬斋古今黈》跋文中云:

“《爱日精庐藏书志》有此书十一卷足本,心焉慕之。戊子冬日,在沪肆收得仁和劳季言手钞黄琴六本,为明万历庚子武林书室蒋德盛梓行者。前后无序跋,核其目,计四百五十八则。乙未,在武昌刻入丛书,而辑聚珍所存、原书所缺为补遗二卷。己亥,又获爱日精庐所臧明钞本,即黄本所自出,细心讐校。”

据缪氏此跋,其于光绪十四年(1888年,戊子)购得劳氏丹铅精舍抄本,并于光绪二十一年(1895,乙未)将此书刻入《藕香零拾丛书》中,又于光绪二十五年(1899年,己亥)购得明抄本。为论述方便,兹再摘录《缪荃孙日记》中有关部分如下:

光绪二十三年(1897年,丁酉)

(六月朔己未)重编《敬斋古今黈》一、二卷。

(六月九日丁卯)校《敬斋古今黈》一、二。又重编卷五、六与之。

(八月廿六日癸未)校《敬斋古今黈》。

(十月廿二日戊寅)校《古今黈》卷四。

(十月廿四日庚辰)校《敬斋古今黈》一、二。

(十月廿五日辛巳)初寒。校《敬斋古今黈》三、四。

(十月廿六日壬午)校《敬斋古今黈》五、六。

(十月廿八日甲申)校《敬斋古今黈》卷七。

(十月廿九日乙酉)校《古今黈》卷八、九。

(十一月朔丙戌)校《古今黈》十、十一、十二。

(十二月二日丁巳)校《古今黈》逸文。

光绪二十四年(1898年,戊戌)

(五月十一日癸亥)校《敬斋古今黈》刻本两卷。

(五月十二日甲子)校《敬斋古今黈》三、四两卷。

(五月十三日乙丑)《敬斋古今黈》五、六、七、八四卷。

(五月十四日丙寅)校《古今黈》八、九、十三卷。

(五月十五日丁卯)校《古今黈》一、二两卷,又补遗两卷。发湖北陶子霖信,寄《古今黈》十四卷。

(九月二十日庚午)覆校《敬斋古今黈》宋字本。

(九月廿一日辛未)发湖北陶子霖信。寄《古今黈》宋字本付刊。

光绪二十五年(1899年,己亥)

(七月二日丁未)发老陶信,并《敬斋古今黈》三卷至十卷,又《拾遗》两卷,《二妙集》及附录。

(十二月九日壬午)校《敬斋古今黈》第十一二合卷。

光绪二十七年(1901年,辛丑)

(十二月廿七日己未)校《敬斋古今黈》一、二卷。

光绪二十八年(1902年,壬寅)

(二月十九日庚戌)寄老陶《敬斋古今黈》及附录。

通过日记所载,结合古籍雕版印刷的基本流程,可对缪氏《敬斋古今黈》刊印情况有大致认识。缪氏在光绪二十三年(1897年)年底已经完成了《敬斋古今黈》的重编与校勘工作,而从光绪二十四年(1898年)五月十一日其所记“校《敬斋古今黈》刻本两卷”来看,此书应该在五月十一日前已刊刻并试印样本。五月十五日,缪氏完成了对印样的校勘,并在当日“发湖北陶子霖信,寄《古今黈》十四卷”,应是与陶氏商谈修版事宜并附寄校本。九月二十日缪氏又“覆校《敬斋古今黈》宋字本”,这是最后一校,如无问题,一般即成定本付印。次日缪氏即“发湖北陶子霖信,寄《古今黈》宋字本付刊”,此书的编校刊刻终于告一段落。如此往复,正合于缪氏在刻书题识中所言“陆续开雕,而亦时时抽换”。据此可断言刘氏所云“缪氏刻本于光绪壬寅(一九○二)问世”与缪氏跋文中自云“乙未,在武昌刻入丛书”其实皆不准确,此书确实刻于武昌,并由陶子麟操刀,但缪氏最早刊刻此书的时间应是光绪二十四年(1898年,戊戌),且在辛亥革命后才正式印行。此外,缪氏此次刊刻所据底本也非明抄本,其于次年才购得明抄本,此时自然不可能加以利用。缪氏所据实则为劳氏丹铅精舍抄本与武英殿本,其所做工作其实就是黄廷鉴所说的“合殿本,依目重录,以还旧观”,先按黄氏所辑《〈敬斋古今黈〉原目》的顺序将黄氏所抄内容和殿本相关条目刻入正文,然后将殿本有而原书阙者辑为逸文二卷,所以其《日记》中对此用了“重编”二字。

缪氏在刊刻此书后,又于光绪二十五年(1899年)购得明抄本,其《日记》在光绪二十五年、二十七年都有校勘《敬斋古今黈》的记载,应该就是据明抄本进行校勘,此次校勘的发现被他写入跋文,主要是对黄廷鉴在抄录过程中所产生的错误进行纠正,这些错误包括:脱篇如卷四“张祜咏蔷薇花”后脱“家语观周篇”条、卷九“阮嗣宗”后脱“阮籍咏怀云”条、卷十“宋明帝”后脱“应劭风俗通义”条、卷十“诗曰人涉卬否”后脱“日者李君显道”条,共四条;脱句如卷六“约轻赍”条、卷八“两都赋一则”条,共两条;衍文如卷一“爽之一字”条、卷十一“葛稚川”条,共两条。由于缪氏所据即为劳氏影抄黄廷鉴本,这些错误也为缪本所沿袭,所以缪氏在跋文中云:“业已刻成,识误于此。”光绪二十八年,缪氏又“寄老陶《敬斋古今黈》及附录”,这篇跋文就在附录之中。

2.3.2《丛书集成初编》本。《丛书集成初编》本出版于民国二十四年(1935年),其书前牌记云:“本馆据聚珍版丛书本排印。初编丛书尚有《海山仙馆丛书》本、《畿辅丛书》本,皆为覆聚珍本。”可见,《丛书集成初编》本乃据武英殿本排印。但其实际情形尚不止此,此本后还附有《拾遗》五卷,仔细比照,知其即为陆心源《群书校补》本所补内容。所以,《丛书集成初编》本实际上是据武英殿本和《群书校补》本排印而成,并添加了句读。

2.3.3 中华书局点校本。1995年,中华书局出版了刘德权整理的《敬斋古今黈》点校本,据《点校说明》,此本“以缪荃孙光绪壬寅刻本为底本,凡底本中有缺字误字,则用其他版本补正,遇书中引文有可疑者,则检核了原书,明显错误,径予改正”。

除了以上所论,据《中国古籍善本书目》《中国古籍总目》著录,北京文物局藏有清章氏式训堂抄本“敬斋古今黈八卷续编十二卷补录一卷”,南京图书馆藏有清抄本“敬斋古今黈十二卷补录一卷”“敬斋古今黈八卷拾遗五卷”。限于条件,笔者未能目验。但根据其著录卷数及其中有《补录》一卷、《拾遗》五卷等名目来看,前两种似应是武英殿本与黄廷鉴本的合抄本,后一种似为武英殿本与陆心源本的合抄本。谨识于此,以待目验。

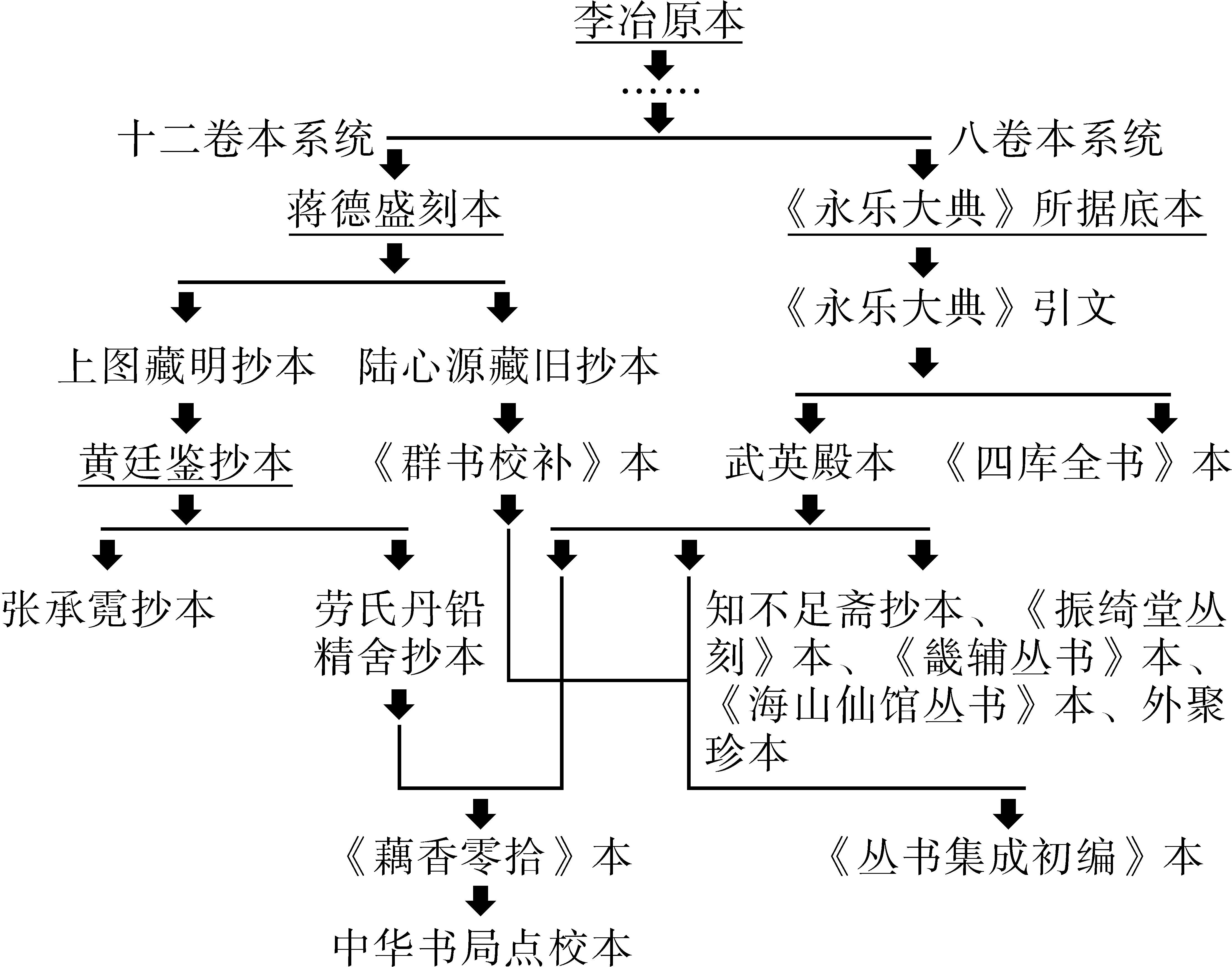

为便阅览,兹将以上版本梳理情况制图1如下。

图1 《敬斋古今黈》现存版本源流图(15)说明:蒋德盛刻本、《永乐大典》所据底本未必分别是十二卷、八卷,本图为便于展示源流,故归于两个系统之下;有下划线者表明目前已不可见;北京文物局藏清章氏式训堂抄本及南京图书馆所藏两部清抄本,因未目验,暂未列入。

3 祖本之关系与明抄本在清末民初的递藏

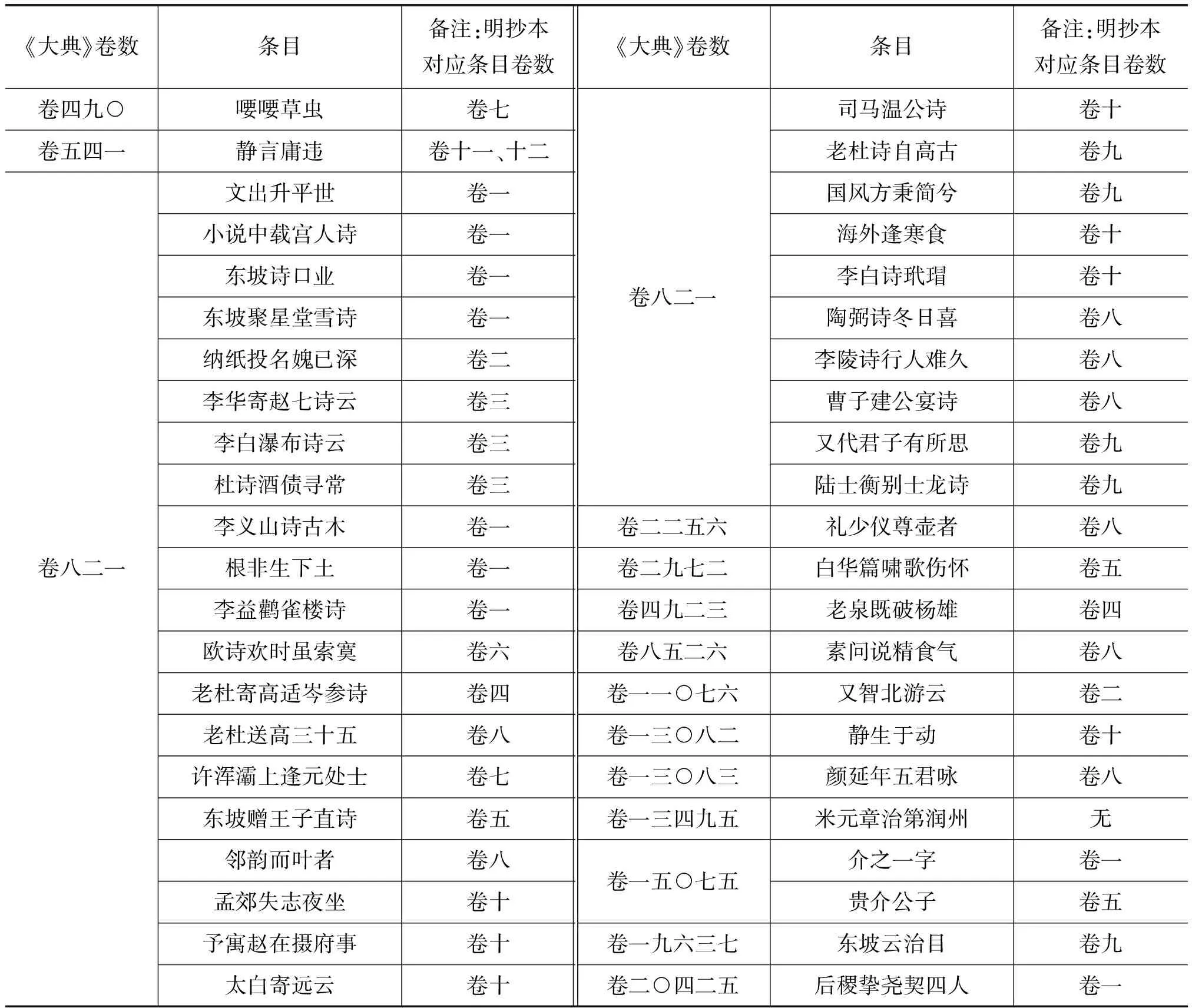

正如上文所示,十二卷本系统祖本为明万历二十八年(1600年)三月武林书室蒋德盛刻本,八卷本系统祖本为《文渊阁书目》所著录的“李敬斋《古今黈》一部一册”。黄廷鉴为明抄本所写跋文中云“《大典》所收亦即此本也”“《永乐大典》中亦据此本收入者也”,实际上是认为二者出自同一祖本,那么这两个本子之关系是否果真如此呢?此点尚有考明之必要。两个系统的祖本皆不可见,但通过明抄本与《永乐大典》残本中所保存的佚文尚能窥见其部分情况。现将《永乐大典》残本所存佚文情况列表3如下。

表3 《敬斋古今黈》佚文分布表

《永乐大典》在同一词条下抄录一书的有关内容时,是按照原书内容顺序抄录的。如表3所示,《大典》卷八二一共抄录了《敬斋古今黈》中30条内容,这30个条目的先后顺序肯定是与原书一致的。再看对应条目在明抄本中的卷数,二者顺序有着巨大差异,据此可推断《大典》所据本与蒋德盛刻本绝非同一本,黄廷鉴所言有误。李冶原稿的面貌为何已经无法知晓,但两个系统的祖本非同一本则可断言。

此外,通过明抄本上所钤藏书印与上文所引诸家跋文,参以相关材料,可以大致勾勒出上海图书馆所藏明抄本在晚清民初的递藏情况。据黄廷鉴言,道光四年(1824年,甲申),爱日精庐主人张金吾购得黄丕烈士礼居旧藏本。道光六年(1826年)七月二十九日,张金吾“从子承涣取爱日精庐藏书十万四千卷去偿债”,此书亦应在其中。至道光七年(1827年,丁亥)黄廷鉴作跋时,此书已归于张氏小嫏嬛福地,咸丰四年(1854年)张金吾之子张承霓从小嫏嬛福地借录黄廷鉴抄本,并在跋文中云:“且事有关于我家楹书之聚散者,霓不忍言焉。”但并未言明此时明抄本是否还藏于小嫏嬛福地。此书后辗转归于陈征芝带经堂,《带经堂书目》卷三《子部·杂家类》著录云:“足本《敬斋古今黈》十二卷,明钞本。元李冶撰,《四库全书》著录本从《永乐大典》录出,编为八卷。此本明人旧钞,诚不易觏之秘笈也,末有黄廷鉴跋。”同治年间带经堂藏书陆续散出,此书又归于周星诒,《传忠堂书目》卷三《子部》著录云:“《敬斋先生古今黈》十一卷,五册。元李治撰,明钞足本。蒋曰:‘此书周氏失去,未见。’”光绪年间,周氏因亏空案被追缴巨款,藏书归于蒋凤藻,藏书目亦一并付之,此处“蒋曰”云云即为蒋凤藻之批注。蒋氏云“此书周氏失去,未见”,但今明抄本上钤有蒋氏“茂苑香生蒋凤藻秦汉十印斋祕匧图书”印,蒋氏初时盖一时失检,后复寻得此书。光绪二十三年(1897年)蒋氏藏书散出,叶昌炽《缘督庐日记》光绪二十三年十一月初九日云:“木斋来夜谈,云香生遗书,屡经抽换,今出售一月,精骑空群矣。”光绪二十五年(1899年)缪荃孙“在沪土见蒋香生太守书,在都见方柳桥太守书,购及千金”。这与缪氏光绪二十八年(1902年)跋文中所云“己亥,又获爱日精庐所臧明钞本”正相吻合,可见明抄本正在缪氏于上海所购蒋凤藻此批书中。明抄本上还钤有陈琰“古书流通处”等印章,陈乃乾《上海书林梦忆录》云:

“古书流通处……规模阔大,俨然为同业巨擘。凡藏家之大批售出者,悉为其网罗,如百川之朝宗于海焉。其中最著者为缪筱珊之艺风堂及……筱珊退隐沪上,宦囊不丰。既与张刘两家联络,亦时藉旧书买卖以补修脯之不足。……死后,其子僧保、禄保以遗书悉数售于古书流通处。”

由此可知,明抄本应是在民国八年(1919年)缪荃孙死后与缪氏其他藏书一起被卖给了古书流通处。1949年后,此书辗转归藏于上海图书馆。

4 《敬斋古今黈》校勘举隅

对于《敬斋古今黈》一书,缪荃孙合劳氏丹铅精舍抄本(以下简称“劳抄本”)与武英殿聚珍本(以下简称“殿本”),辑出逸文两卷,细心雠校,刻入《藕香零拾丛书》以广其流传,实乃此书之大功臣。但惜缪氏刻本(以下简称“缪本”)“业已刻成”才获明抄本,对勘一过,乃知疏失甚多,而限于条件未能重刻,仅“识误”于附录。中华书局点校本(以下简称“中华本”)以缪本为底本,参以殿本、《丛书集成初编》本(以下简称“丛编本”)校改讹误,筚路蓝缕,功不可没,亦惜未参以明抄本,仍袭缪本之失,疏误颇多,不能称之为最理想的点校本。如此,在掌握更多材料、版本的当下,是书有重新点校之必要。笔者不惴谫陋,尝试对点校工作提出些许浅薄之见。上海图书馆所藏明抄本是现存诸本中条目最完善、内容最体系的善本,由黄廷鉴批校,并为劳抄本所自出,校勘价值极高;殿本是缪本、丛编本的来源底本之一,而现存《永乐大典》残本(以下简称“《大典》残本”)条目虽少,但为殿本辑佚之所据本,此二者校勘价值不言而喻;陆心源《群书校补》本(以下简称“《校补》本”)与明抄本源自同一版本系统,且文字错讹较少,底本质量似高于明抄本,亦有较高的校勘价值。综上,是书的点校应当以缪本为底本,主要校以明抄本、殿本、《校补》本,次校《大典》残本、劳抄本,并参校中华本、丛编本等,力求广罗众本。

凡底本有他本校改依据,且文字清晰而文义通顺者,应保持原貌不作改动;若底本无他本依据,虽文字清晰而文意亦通者,也当据他本且多角度考证求得确证后,对妄改处予以订正;若底本文字清晰但词义扞格者,则应参校他本且多方求证并弄清致误缘由后,对讹误处予以改正。此外对于底本阙文、四库馆臣误改、引书有误、避讳等情况,亦当谨慎求证。鉴于是书版本及其版本间的关系相对复杂,讹误情况也较为繁复,现掇撷九类校改现象,举例如下。

4.1 底本字误当改例

“去吏多甘老,休兵生力田。干戈包已久,永十本支延。”(卷一)按:殿本未收此条。“生”,《大典》残本、《校补》本作“坐”,是。据诗大意,欧阳修倡导去除冗吏、多设教化官员,休停战事而致力于农田耕作。“坐”有因为义,“坐力田”即因为致力农事,与“休兵”为前后顺承关系。而“生力田”语义不明,盖“生”与“坐”形近讹误。

又按:“永十”,《大典》残本、明抄本、劳抄本、《校补》本皆作“永卜”,是。出句“包干戈”即包裹武器,喻指偃武修文。诗句原意是偃武修文之策已久行,此将长久赐佑子孙后代而绵延下去。“卜”正有赐予、保佑义,《诗·小雅·天保》:“君曰卜尔,万寿无疆。”毛《传》:“卜,予也。”而“十”于义不通,盖为“卜”之形讹字。此误始于缪本,中华本循误,当改。

“杨炎气色粗恶,难之则辄勃然怒,无复君臣之礼。所以每见令人发愤,余人则不敢复言。”(卷七)

按:殿本未收此条。“发愤”,明抄本、劳抄本、《校补》本作“忿发”,是。此出自《资治通鉴》,查宋刻本原文,正作“忿发”,宋刻本袁枢《通鉴纪事本末》所引也作“忿发”。虽“发愤”和“忿发”皆有发怒、愤慨义,于此处两词都可通,但“发愤”始见于缪本,从版本源流看,此为缪荃孙以同义词替代改字,其校改无版本依据,当正。

4.2 底本脱文当补例

“《白华》篇:‘啸歌伤怀,念彼硕人。’‘实劳我心。’正指申后为硕人。”(卷五)按:劳抄本、《校补》本未收此条。“实劳我心”前脱“维彼硕人”,据《大典》残本、明抄本补。此处认为《诗经·小雅·白华》中“念彼硕人”“维彼硕人”之“硕人”指申后。原诗提及“硕人”,正有“啸歌伤怀,念彼硕人”和“维彼硕人,实劳我心”两处,且此二句之间有隔句,因知非引书时有意省略。此脱误始于殿本,盖此涉上句末三字“彼硕人”而脱“维彼硕人”,缪本、丛编本、中华本循误,当补。

又《春秋左氏传》:“少昊有不才子,天下之民谓之穷奇。”(卷八)

按:劳抄本、《校补》本未收此条。“春秋左氏传”下有脱文,明抄本有小字“文十八年”,殿本、丛编本亦有“文公十八年”。《春秋左氏传》按年代顺序记事,且此处所引“少昊有不才子,天下之民谓之穷奇”确为发生于“文公十八年”之事。缪本脱此小字,中华本循误,当据他本补。

4.3 底本衍文当删例

“爽之一字,既为明又为昏,所以精爽为魂魄之主;介之一字,既为大又为小,所以傧介成宾主之欢。贵介公子,则介为大;忧悔吝者存乎介,则介为小。乱臣十人,则乱为治;乱邦不居,则乱为危。饮酒温克,则克为良;克伐怨欲,则克为狠。扰兆民,则扰为安;庸人扰之,则扰为烦。必有忍其乃有济,则忍为恕;忍人残忍,则忍为暴。媚兹一人,则媚为忠;取媚于上,则媚为佞。父母昆弟,则昆为长;垂裕后昆,则昆为后。皇极,则极为大中至正之道;六极,则极为贫病夭恶之称。”(卷一)按:“宾主之欢”后全部内容衍。卷五“用爽阙师”条与此条多重,中华本因案:“此条见卷一,第少释虞塞祥汩五字。”附录亦指出:“黄本之误,卷一无‘爽之一字’一则,已见卷五。”似为原书重复误录,实则不然。查明抄本卷一,确有“爽之一字”条,但只录前两句,无“宾主之欢”后内容;劳抄本目录卷一录“介之一字”条,卷五录“用爽阙师”条,正文则因殿本已收前者,仅于卷五录后者;殿本卷二则录“爽之一字”条,为此二者拼凑内容,有错简、脱文现象。盖缪荃孙据劳抄本目录,于卷一用殿本补“爽之一字”条,卷五又照录“用爽阙师”条,因其未目见明抄本“介之一字”条仅两句,于是出现内容重复之衍文,中华本循误,当删。

“然《诗》既言棠棣、杕杜、桃李,则自当作穠。而作襛者,盖古字通用。”(卷八)

按:劳抄本、《校补》本未收此条。“杕杜”二字衍,明抄本正作“唐棣桃李”。“《诗》”指上文《诗·何彼襛矣》,查原诗,有“何彼襛矣,唐棣之华”及“何彼襛矣,华如桃李”句,无“杕、杜”相关字眼,可见“襛”之对象指“唐棣”和“桃李”。此当涉下文“桃”误衍形近之“杕”字,又因单言“杕”于义不通而添“杜”,一误再误。“杕杜”为《诗经》篇名,《诗经·国风·杕杜》:“有杕之杜,其叶湑湑。”毛《传》云:“杕,特皃;杜,赤棠也。”“杕杜”指孤立的赤棠,和“唐棣”“桃李”同类,若不细核文意,则三者同举并不扞格。此衍文始于殿本,缪本、中华本、丛编本循误,当删。

4.4 底本倒文当乙例

“东坡《赤壁赋》云:‘桂棹兮兰桨,击空明兮泝流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方。’李必以桨、方、光皆叶,不容有别韵,遽认作平声读之耳。”(卷四)按:殿本未收此条。“方光”,明抄本、《校补》本、丛编本作“光方”,是。此处“桨、方、光”为苏轼《赤壁赋》韵脚字,按“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方”顺序,应当是“桨、光、方”,“方光”误倒。此倒文始于劳抄本,缪本、中华本循误,当乙。

“凡此一本于诗人之意,乃知后世寄柳折梅,未必真有实事也。”(卷九)

按:殿本条目有脱文,此句漏收。“寄柳折梅”,《大典》、明抄本、劳抄本、《校补》、丛编本皆作“折柳寄梅”,是。“折柳”语出《三辅黄图》:“霸桥,在长安东,跨水作桥。汉人送客至此桥,折柳赠别。”古人送别时常折柳予友人表不舍与祝福。“寄梅”典自南朝宋盛弘之《荆州记》:“陆凯与范晔相善,自江南寄梅花一枝诣长安与晔,并赠花诗曰:‘折花逢驿使,寄与陇头人。江南无所有,聊赠一枝春。’”用于表达对亲朋的思念与问候。历代文人送别寄思常用“折柳”“寄梅”之典故。“寄柳折梅”语始于缪本,为误倒之例,当据他本乙。

4.5 底本阙文当考例

“《晏子春秋》曰:‘夸言傀行,自谨于饥寒,命之曰狂僻之民。’嵬当为傀,义同五每反,□彼反。”(卷十一、十二)

“神祠,名之閟宫者,谓严邃之宫也;名之清□宫者,谓清净之宫也。”(逸文二)

按:此条仅见于殿本。“清□宫”,查殿本、丛编本正作“清宫”。此处“严邃之宫”对“閟宫”而言,“清净之宫”则对“清宫”而言,“清宫”与前句“閟宫”词性、结构一致;整句前后句式相同,若有阙文则不合韵。“清宫”文献多有用例,枚乘《七发》:“洞房清宫,命曰寒热之媒。”又苏轼《贺冬启》:“伏以候缇室之清宫,瞽告以日;卜台观之黄祲,史书有年。”李之亮笺注:“清宫,谓清净之宫室也。”此误始于缪本,本无阙文误加空围,当删。

4.6 馆臣误改当校例

“启玄子王砅之注,取数固多。然其所不合者,亦不少也。”(卷一)按:“王砅”,明抄本作“王氷”,是,其为《素问》注者。“氷”为“冰”之俗写,《字汇·水部》:“氷,俗冰字。”殿本“王砅”首次出现处有馆臣案语:“王砅,原本作王冰,今据杜甫诗题改正。”馆臣所指原本即《大典》所据本,杜甫诗题指《送重表侄王砅评事使南海》。王丽指出《素问》注者实为“王冰”,与杜甫诗题之“王砅”非同一人,并引《四库全书总目提要·黄帝素问》证“王砅”之误由晁公武、马端临等人起。本书九处提及王冰,其中六处作“王砅”,三处单言“砅”,“砅”字都应改回“冰”。另八处列举如下:

(1)“今砅以为寡于诚信,失其旨远矣。”(卷一)

(2)“王砅求其说而不得。”(同上)

(3)“启玄子王砅注云:‘按’谓按摩。”(卷二)

(4)“王砅谓按蹻为导引。”(同上)

(5)“王砅作注,辄立此说者。”(同上)

(6)“而砅一主于冬月按蹻所致,是决不可信者也。”(同上)

(7)“王砅注云:圣人心合于道,故勤而行之。”(卷七)

(8)“砅说非也,佩、背也,古字通用。”(同上)

“治近读坡集,其《游灊山》诗又云:‘擘开翠峡出云雷,裁破奔崖作潭洞。’”(卷二)

按:“游灊山诗”,明抄本作“游白水诗”。诗句出自苏轼《同正辅表兄游白水山》,由诗题知所游为“白水山”。此条殿本“灊山诗”下馆臣案:“灊山,原本作泉山,今据苏轼集改正。”盖馆臣所见版本作“泉山”,而据苏轼集改为“灊山”。古书竖写,显然馆臣误合“白水”二字为“泉”字了。原文当为“游白水山诗”,明抄本脱一“山”字。《张佩纶日记》引此条目,谢海林指出:“(东坡诗)诗题乃《同正辅表兄游白水山》,而非《游潜山》。盖李冶误记。”已纠正此误,但指为“李冶误记”则非,当是馆臣误改。

4.7 馆臣成果吸收例

“或者有以名继姓,若管鲍、牛叶、马希骥、殷献臣之类,如倡优家儿,此殊为可鄙也。”(卷十)按:殿本“牛叶”下,馆臣案:“‘牛叶’二字,文不相属,当是‘牛斗’之误。”查明抄本、《校补》本,正作“牛斗”。此条论名字之立,“以名继姓”即所取之名承继姓氏,名与姓关系甚近。例如,“管鲍”通常指管仲、鲍叔牙,两人交谊深厚、互相赏识,“管鲍之交”用来形容交情深;再“马希骥”,“骥”指良马、骏马,“希骥”承“马”而言;又“殷献臣”,“献臣”指殷朝贤臣,与“殷”为从属关系。“牛斗”指二十八星宿之“牛宿”“斗宿”,二者常并举,有“气冲牛斗”语。《金史·王晦传》:“初,晦就执,谓其爱将牛斗曰:‘若能死乎?’曰:‘斗蒙公见知,安忍独生。’并见杀。”据此知金元时确有“牛斗”其人。而“牛”“叶”无关联,盖“叶”与“斗”形近讹误。

“东坡诗有云:‘当时襁褓皆七尺,而我安得留康强。’”(卷十一、卷十二)

按:殿本“康强”下,馆臣案:“苏轼超然台诗,用十五删韵,作‘而我安得留朱颜’,此‘康强’二字误。”此出自苏轼《再过超然台赠太守霍翔》,原诗正作“朱颜”,且各版本无异文。从押韵上看,除此处,其他韵脚字为“间、还、闲、攀、斑、悭、顽、鬟、环、湾”,都属“十五删”韵,“颜”亦属此韵,符合韵律;而“强”属“七阳”韵,与“删”韵不通押。无论从苏诗版本还是押韵来看,“朱颜”更确。馆臣已识误,当吸收并据改。

4.8 引文有误当正例

“陈后山《送赵承议德麟》云:‘林湖更觉追随尽,巾帽犹堪笑语频。’”(卷七)按:“频”,宋刻本陈师道《后山集》原诗作“倾”,宋任渊《后山诗注》亦作“倾”,皆无异文。从押韵上看,此为七律,逢偶数句押韵,其他韵脚字为“成”“英”“檠”。据《广韵》,“成”属清部,“英”“檠”属庚部,清、庚两部押韵;“频”属真部,与清、庚部不通押,“倾”属清部,正符合押韵规律。从语义上看,诗人自言其未老,即使巾帽倾斜漏出发量尚多的头发,也还经得住他人谈笑打趣。“倾”义即倾斜,用于修饰巾帽,若用“频”则修饰“语笑”,与诗人本意扞格。“频”为“倾”之形讹字,诸版本未察此误。

“《尔雅·释诂》云:‘初、哉、首、基、肇、祖、元、殆、俶、落、权、舆,始也。’”(卷八)

按:“殆”,唯丛编本作“胎”。宋刻本《尔雅》原文正作“胎”。此处“始”训释“初”至“舆”十二个词,即这些词都有“始”义。《说文·肉部》:“胎,妇孕三月也。《尔雅·释诂》:‘胎,始也。’”引《尔雅》以释义,可知“胎”确有“始”义。“殆”,《说文·歺部》:“殆,危也。”而无“始”义,盖为“胎”之形讹字。劳抄本循明抄本之误,缪本又循之,丛编本已订正,中华本却仍循误。

4.9 避讳字当回改例

“唐邢璹注王弼《周易略例》,其自序云:‘孔邱三绝,未臻区奥;刘安九师,尚迷宗旨。’”(卷一)按:“孔邱”即孔子,孔子名丘,当为“孔丘”,明抄本、丛编本正作“丘”。清雍正三年上谕:“除《四书》《五经》外,凡遇‘丘’字,并加‘阝’旁为‘邱’。”因避孔子讳,清代典籍中“丘”字改为“邱”,缪荃孙避讳改字无可指摘,但改孔子名则错误显矣,中华本循误更不该。王曾瑜指出:“中国古代并无邱字,此字的创造,晚至清朝。”并认为:“从研究古代文史和校点古籍的角度,由于清朝之前的古籍并无‘邱’,自然必须一律回改为‘丘’。”书中另有多处“邱”,包括人名如毌邱俭、左丘明、宛邱、梁邱迟、元丹邱,地名如寝邱,官名如发邱中郎将,其他如邱墓、山邱等,皆应改回本字“丘”。

纵观各校改之例,不难发现,因缪荃孙刻书时未能与明抄本对勘,因而承继了劳抄本疏误之处;而殿本因《大典》“因类取裁”性质,疏漏更是难免;可以说缪本、殿本之误,非缪荃孙、馆臣之失,而是限于版本条件,所据底本原己有瑕,后人不应过多指责。

5 结 语

《敬斋古今黈》一书是元人笔记中的上乘之作,其现存版本主要分为十二卷本和八卷本两个系统,十二卷本源出明万历二十八年三月武林书室蒋德盛刻本,八卷本源出《永乐大典》所据底本。通过对是书现存版本及其源流的梳理,可发现目前通行的点校本仍然存在不少疏误。如今时代便利,古籍易见,若能够广采众本,吸纳前人成果,对其进行重新点校整理,或可得一精善之本。