(广州市黄埔区博物馆,广东 广州 510700)

一般意义而言,“和刻本汉籍”可以笼统地解释为日本刊刻的中国典籍。多年来,学者们一直试图对“和刻本汉籍”的概念、定义、特点等进行学理上的归纳和解释,如有学者言:“中国古时称‘日本’为‘倭’,日语则用发音与之相同的‘和’字代替,日本人自称‘大和民族’,因此日本人翻刻的汉籍,叫‘和刻本’。”又如“‘和刻本’是就其刊刻地域而言,此概念与内容完全无关”,族群和地域构成了这些说法的基础和依据。但是,仔细考量可知,上述探讨并未能建立起一个完善的概念或结构体系,对“和刻本汉籍”进行最大范围的合理归纳,特别是对一些似是而非的典籍缺乏属性判定依据。江户时代(1603—1867)是汉籍在日本广泛传播的重要时期,大量的重刻、翻印、传抄使其“纸张、装帧、刻风等方面,均与中土有明显差异”。本文试以这一时期的汉籍为研究对象,从概念界定和结构分层入手,对“和刻本汉籍”的概念、定义、结构等进行探讨。

1 “和刻本汉籍”的概念界定

毋庸置疑,“和刻本汉籍”是日本刊刻的典籍,一旦脱离“和”或“日本”等族群、地域概念,“和刻本”便不能称之为“和刻本”。从汉籍传播的过程来看,一是中国典籍东传日本,这首批到达日本的典籍仍然是中国典籍,而日本人根据这些典籍进行重刻、翻印或传钞再进行二次、三次以至多次传播的才是“和刻本”汉籍;二是在日本国内传播过程中,发生变化的明显不是“和”或“日本”等属性,而是“汉籍”本身。因此,在探讨“和刻本汉籍”之前,应当首先整理清楚在日本刊刻的各类出版物中究竟哪些可以被称作是“汉籍”。判断何为“汉籍”必然要从其典籍的最基本要素——文字和内容入手。日籍学者中山步有言:“在日本,中国典籍分为‘唐本’与‘和刻本’。就其内容而言,则可以分为汉籍、和书、准汉籍等。”郑晓霞指出:“所谓‘汉籍’,指的是日本刊印的中国典籍,包括附有日本人用汉语注解的中国典籍。所谓‘准汉籍’,指的是日本人刊印的本国学者用汉语撰写的各类著作。所谓‘和书’,指的是日本人刊印的用本国文字撰写的书籍”,故“和刻本中的‘汉籍’‘准汉籍’为研究对象,统称‘和刻本汉籍’。”上言似乎对什么是日本刊刻的“汉籍”作了清晰界定,但仔细推敲起来,仍有一些理解不到位的地方。

其一,“汉籍”概念过于笼统。汉籍传入日本后,日本人可能不做任何改动直接翻印,也可能作出大量注解再刊刻,抑或以个人理解将典籍打乱顺序并杂糅其他典籍重新再印,等等。这些典籍无论是在内容还是在形式上都有很大区别,若将其不加区分放置一起,其做法难免粗略。

其二,上言特别指明“汉籍”包括“汉语注解”的中国典籍,但实际上还存在着不少正文为汉语、注解为日文的典籍。如以刊刻四书五经为主体的《经典余师》系列,其正文为楷书汉字,注解则为日文。该书自天明元年(1781)正月着手刊刻,至“五年乙巳五月,总计二十有卷也”,到天明六年(1786)“夏六月四子刻成”,前后历时6年。到文政七年(1824)已是第三次刊刻,流传颇广。显然,文字上该书主体仍为汉语,内容上也仍是中国的四书五经,日文注解仅是为方便日本人阅读和理解,起辅助作用,故其理应也纳入“和刻本汉籍”内。

其三,“准汉籍”中所撰内容可能与中国典籍密切相关,也可能毫不相干,二者实难放到一个层面。如文化二年序(1805)日人大坂筱弼选编《唐诗遗》,按照五言诗、七言古、五言律、五言长律、无言绝句、七言绝句等六类编排,共收录宋之问、陈子昂、张九龄、李白、王维、孟浩然、王昌龄等130余位唐代诗人的作品。其文字为汉语,内容完成是中国典籍的选编,是“和刻本汉籍”无疑。同理,庆应元年(1865)日本人浅见安正编《靖献遗言》文字亦为汉语,内容为叙述忠臣义士生平事迹、摘录代表作与名人之评述等,包括屈平《离骚怀沙赋》、诸葛亮《出师表》、陶潜《读史述夷齐章》、颜真卿《移蔡帖》、文天祥《衣带中赞》、谢枋得《初到建宁赋诗》、刘因《燕歌行》、方孝孺《绝命辞》等八种,归入“和刻本汉籍”也不应有异议。但是,如日本人赖襄子著《日本政记》、赖久太郎著《日本外史》以及《类聚国史》等诸书,虽然采用汉字刊刻,但其内容却以记述日本国内情况为主。显而易见,其与《唐诗遗》《靖献遗言》等书的性质完全不同,很难将其归入“和刻本汉籍”行列,故二者不能放在同一层面考量。

其四,“和书”是用日文撰写的书籍,已脱离了“汉籍”这一概念最核心的要素,其性质也与日注汉籍完全不同,故不应该纳入“和刻本汉籍”范围内。

鉴于此,笔者认为对于“和刻本汉籍”概念的界定,要从以下几点入手:

首先,要对“汉”“和”等字词的含义作更宽泛的理解。固然“汉”“和”在很大程度上可以认为是中国、日本等地域概念,但是地域通常浓缩了包括语言、文化等更为丰富的内涵,故不能将其与地理概念简单等同。“和刻本汉籍”中的“汉”字,除了“中国的”“中土的”或“唐”等地域层面的意思,还有“汉语”“汉字”,甚至是“中国思想”层面的含义。“和刻本”中“和”也要对应“汉”来理解,它既可以是“在日本刊刻的”,也可以是“由日本人刊刻的”,还可以是“日本人理解的”。

其次,“和刻本汉籍”的核心要义是“中国的”。前文所言日本将中国典籍分为“唐本”与“和刻本”,是站在日本的角度将中国典籍从地理上分为“外来的”和“本土的”。但是,“和刻本汉籍”之所以能成为“汉籍”,就必定表明其本身的主体文字、内容、思想等基本要素是中国典籍,从这个角度出发可以说和刻本“汉籍”的核心要义是“中国的”,相对于日本都是“外来的”。

其三,定义与分类要回归到“汉籍”的文本和内容上。中国典籍陆续传入日本后,在无数次的翻刻、翻印、重刻等过程中,在政府、学者和书商等多方的直接或间接作用下,其文字、版式、装帧等都发生了不同程度的变化。而且,不同层次的日本人对于中国典籍的理解深度也不同,为满足不同人群的阅读需要而刊印的书亦不同。但是,无论典籍外在形式如何变化,其由文字组成的基本内容始终是不变的承载物,故在“和刻本汉籍”的定义与分类上,应该仍从其文本和内容入手。

其四,“和刻本”应当理解为“和刻本汉籍”的简称。既然“汉籍”之外的“和书”“准汉籍”“一般仅有日本刻本,并没有其他国家刊刻者,因此不必称为‘和刻本国书’‘和刻本和书’及‘和刻本准汉籍’”,那么,“和刻本”这一概念自然就只能落在“汉籍”上,即“和刻本”为“和刻本汉籍”的简称,“和书”“准汉籍”没有所谓“和刻本”或“非和刻本”。

综上,笔者认为,江户时代“和刻本汉籍”的界定应该比“日本人翻刻的中国典籍”更为宽泛一些,即凡是以汉字为主体书写形式、以反映中国思想为主体内容的日本刊刻书籍都应视作“和刻本汉籍”。

2 “和刻本汉籍”的结构分层

经梳理现存江户时代和刻汉籍可知,中国典籍传入日本后,日本人大致会由简到繁做五种层次改变,即训点、校定、注解、重编和重著等。据此,可将和刻本汉籍划分为汉籍原本、训点本、校定本、注解本、重编本和著述本等六个层次。2.1 汉籍原本

江户时代,各个历史时期均有刊刻汉籍原本。如宽永十四年(1637)刊《金七十论》,宽延二年(1749)《吴越春秋》,文化十一年(1814)《医眼方》等。日本刊刻的汉籍原本中,除了汉籍原文外,其内容没有任何增减变化。2.2 训点本

为便于阅读,日本刊刻的汉籍通常都会加上训点。“训点符号中也包括句点和读点”,日本先发明了“在汉字的四个角上加写点线集‘送假名’”,“到镰仓时代(1192—1333)又进而用‘返点’和‘送假名’来标记韩文和汉诗,进行训读。”。本处所言训点本是指文本中除了汉籍内容外,日本人只增加了训点,额外无其他任何增减。这样的书非常多,在江户时代各个历史时期都有。如明历二年(1656)《孝经外传》,宽文二年(1662)梓《鹤林玉露》,宝历九年(1759)《韩诗外传》等。某些时候,日本人会突出自己在训点上的努力,在书名上着意标出“校定音训”“改定音训”等,如天保十一年(1840)跋《小学》。从更为广泛的角度来看,单纯的训点本除了训点之外,刊刻时没有增加任何内容,故也属于汉籍原本的范畴。日本人似乎也认为单纯的训点并不算是对汉籍进行了增减或改动,在刊刻时,有意在书名上加以体现。这样的书除了以汉籍原名命名外,还通常以“某某素本”等命名体现。如承应三年(1652)《文选素本》,正文中特意注明“删注”;又如天保十四年(1843)《(订正素本)李于鳞唐诗选》。

2.3 校定本

校定本所称“校定”,主要指的是文字校对,以及对个别字义的简单理解。和刻汉籍的这种校对一般放在天头处,体现了日本人对汉籍一种浅层次理解。这种校定的做法在江户时代各个历史时期普遍存在,校定本亦较多。而且,校定本一般都有训点。如宽永七年(1630)《伤寒六书》,其卷三天头处共有九处校定:“他本无虽殊二字、历过二字”“别本自叔和立说之混,使后人蒙寅老夥矣”“他本无为字”“他本无属字”“别本又复有间为字”“彂他本作却”“滑别本作遂”“复别本作后”“沮别本作粗”等,全部是比较与他本的文字异同。如元禄八年(1695)《文中子》,卷一天头共有四处校定,其中“顷当作必,疑传写之误”“折冲者,折兵冲也”两处为文字校对,“汪伯玉云,不惟万世巡游之准,亦□用之良法”“群德温云:评七家切当”两处为引用其他说法。

又如延享四年(1747)《张湛注列子》,卷七天头处“往一作性”“废大一作毁残”“即其反疑”“释文疑有错误”处校定,全部为文字异同。

再如宽政十三年(1801)《西域闻见记》,卷一共六处校对:“搭班又作达坂,本书穆肃萨译言达坂,译言山纪大史湾阳,消夏录亦云达坂,译言山”“阿睦尔萨纳纪大史,槐西杂志作阿睦尔撒纳”“巴里坤又作巴尔库尔,见纪晓岚如是我闻,乌鲁木齐又作乌鲁穆齐”“人犯伊犁条作犯人,恐是”“汗台吉,本书其王曰汗,次曰台吉、曰宰桑”“卡伦,如是我闻曰卡伦者戍守瞭望之地也”等,主要解释词语的意思,列出不同的译文。

上述文字比对简略、校定较少,亦有比对仔细、校定反复的,如文政十一年(1828)《锦字笺》,仅卷二便有二十七处。

2.4 注解本

注解本所言之“注解”,指的是日本人对汉籍的注释、解释,一定程度上体现了注解人对汉籍含义、思想的理解。与校定本相比,是一种更深层次的认识。大多数注解本具备了训点本和校定本的特征,所注之内容大体有三个方面。

其二,补充,即针对某些原文增补相关内容,使原文更为完整。如延宝本《妇人产带记》,注解内容多为药方,如“束胎丸”后增补的文字为“按方考云,达生散、大腹皮、三钱黑豆汁、洗□干入剂,人参、陈皮、紫苏、当归、白芍药、白术各一钱,灸耳草二钱”,为治疗该病症的药方。

其三,释义,即对原文特定字、词、句进行解释。注解本所注的内容更多是通过旁征博引,对某字、词、句进行解释,如明历三年(1657)《孝经大义》,“固有”一词注解为“易,益象云益用凶事,固有之也”,“邰”字的注解云:“《正义》曰括地志曰故斄城一名,武功城,古邰国后稷所对也。”又如天和三年(1683)《熬头助语词》有关“巳”的用法中,列出“黄石公曰即我巳”一条云:“《前汉书》列传卷十张良传曰‘十三年,孺子件我济北,殼城山下‘黄石即我巳’”;又“之”字用法,列出“庾公之斯尹公之他”一条,曰:“孟子离娄下,曰庾公志斯学射于尹公之他云云。朱注:之,语助也。”这些注解文字通常放在版面的天头、左侧、右侧,通过版线与正文分隔开,复杂一点的注解内容有时对正文形成一种半包围的样式。

2.5 重编本

重编本是指日本作者出于某种目的,将诸多汉籍打乱顺序、杂糅到一起,编排成一本新书。前文所述《唐诗遗》《靖献遗言》等书均属该类。其他如宝历本《论语征集览》等亦如此。2.6 著述本

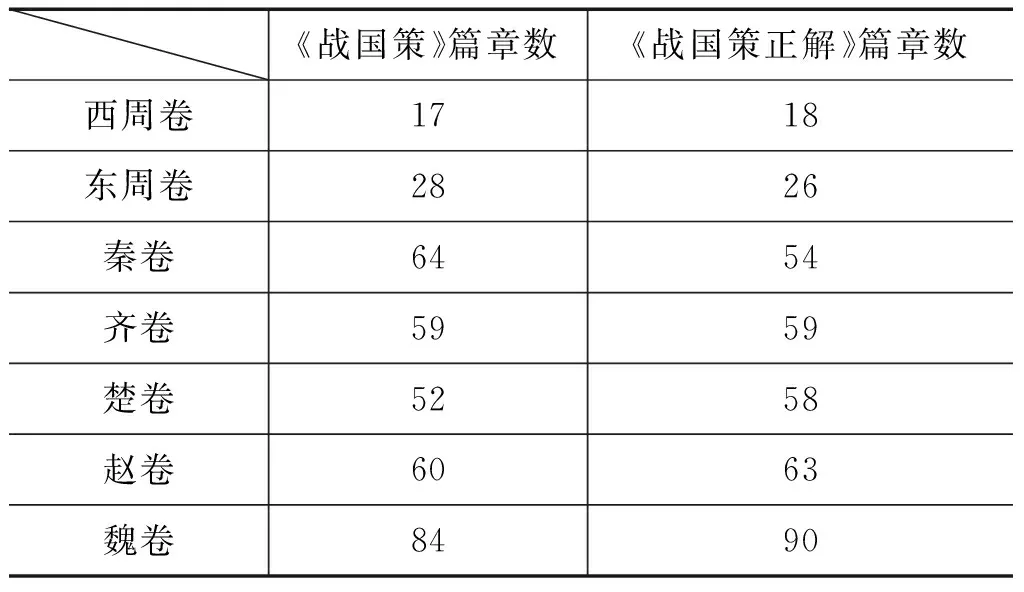

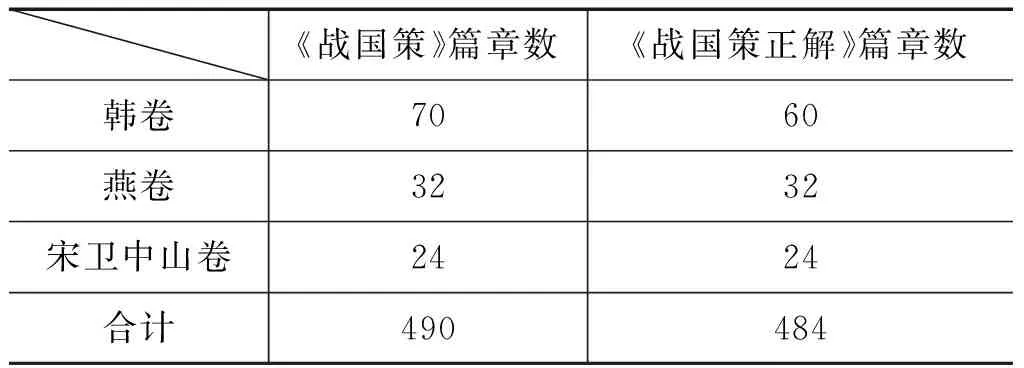

著述本是指日本作者根据自身对中国典籍、历史等的理解、研究,著书立说,从而形成的一种新书。如日本人横田惟孝著《战国策正解》,其与汉籍《战国策》相比,重新编排了内容。全书分为西周、东周、秦(上、下)、齐(上、下)、楚、赵(上、下)、魏(上、下)、韩、燕(上、下)、宋卫中山等十卷,每卷按照在位王侯顺序编排内容,如卷三《秦》,分为孝公一章、武王十五章、昭襄王三十二章、孝文王一章、始皇帝五章等五个部分。每部分中各篇章也根据需要组合,如卷一西周,汉籍《战国策》“西周”位列卷二,其中《严氏为贼》《周共太子死》两个篇章原为汉籍《战国策》“东周”卷,在《正解》中被移至“西周”卷,而《周君之秦》一篇则舍弃不录。又如卷二《或为周谓金投》《齐听祝弗》两篇未录、卷十《昭王既息民缮兵》一篇亦未录。

表1 《战国策》与《战国策正解》篇目对比表

续表1

又如芝山后藤编次、清溪山本增补的编年体史书《增补元明史略》,其书内容皆录自中土正史《元史》《明史》之内容。全书共四卷,其中,卷一《元》,述世祖皇帝、成宗皇帝、武宗皇帝、仁宗皇帝、英宗皇帝、泰定皇帝、明宗皇帝、文宗皇帝、宁宗皇帝、顺皇帝等十帝。卷二《明上》,述太祖高皇帝、建文皇帝、成祖文皇帝、仁宗昭皇帝、宣宗章皇帝、英宗睿皇帝、景皇帝、宪宗纯皇帝等八帝。卷三《明中》,述孝宗敬皇帝、武宗穆皇帝、世宗肃皇帝、穆宗庄皇帝、神宗显皇帝等五帝。卷四《明下》,述光宗贞皇帝、熹宗皇帝、毅宗烈皇帝、帝由松、帝聿钊、帝由榔等六帝。所述较中国典籍更为简明扼要、易于理解。

总体而言,上述结构分层,皆以汉字为主体书写形式、以反映中国思想为主体内容,尽管某些书籍作者题为日本人,但并为改变汉籍的实质。虽然,江户时代和刻本汉籍十分丰富,各种刊刻、刊印、写本甚多,但只要抓住书籍本身的文字、内容等基本要素,便不难判断其和刻本汉籍的属性。以上六类中,某些类别之间存在着一种递进关系,如校订本、注解本、重编本、著述本等基本都有训点;某些类别同时具备了多项变化特征,如重编本、著述本中可能同时有校订、注解等,但各类别特征明显、区分较易。

3 余 论

一些非和刻汉籍由于时代背景、刊印方式、传播路径等与汉籍十分接近,同样值得关注。这些书籍主要有两类:其一,述中国内容,但主体文字为日文,少部分为汉字。如天保七年(1836)《绘本通俗三国志初编》,其序言述及该书改编过程为:“元禄间,有江南文山子,译《三国志》,名《通俗三国志》,梓行既久。……适又浪速书肆,群玉堂主人,亦思之,乃欲代以草书,使以易读……复使戴斗子,图更之,以杂于篇目,题曰《绘本通俗三国志》。”作者出于方便初学者、童子阅读的目的,对《三国志》进行改编。这些书籍虽文字非汉字,但刊刻背景等信息与和刻汉籍无异,对了解和刻汉籍研究具有一定参考意义。其他如安永四年(1774)《官职通解》、享和元年(1801)《唐土名山图汇》等亦是此类。其二,书籍主体内容为汉字,但非述中国内容,如前文所言《日本政记》《日本外史》等,其刊印、版式等要素等皆可与汉籍相对比参考。