中国艺术研究院

一年前,阿尔巴尼亚当代伟大的作家、诗人、文艺评论家、社会活动家德里特洛·阿果里逝世后,我国驻阿尔巴尼亚大使姜渝打来国际电话向我报丧,因为她知道,阿果里是中国人民的好朋友,也是我最好的阿尔巴尼亚文友和兄长。我强忍悲痛,请求使馆工作人员替我向阿果里大哥送上一个花圈和挽联,寄托哀思。第二天我又将外语教学与研究出版社刚刚出版的由我翻译的阿果里诗选《母亲阿尔巴尼亚》的译序冠名《为阿果里大哥送行》,发表在《文艺报》外国文艺版上,作为对他的送别礼。当时我正在翻译他的另一部长篇小说《藏炮的人》,因为心头的回忆经常翻卷起他一生中经历的那些多彩动人的浪花而久久不能平静,于是便日夜不停,加快了翻译的速度。书稿一杀青,便立刻着手为阿果里写一个小传。只有这样,我的心才能得以平静。

苦乐童年

在阿尔巴尼亚东南部科尔察区莫拉沃山的东侧有一片约300平方公里的丘陵和平原,到处都是高高的柞树、榛子树和麦田,这就是著名的福地德沃利。平原上有一条发源于莫拉沃山的河流叫德沃利河。河岸上有一个土壤肥沃、人丁兴旺,被称作门库拉斯的村庄。这一片地方虽然自然条件蛮不错,但是,只凭家中巴掌大那么一点点土地,许多农民是无法养家糊口的,因此,出国打工谋生在德沃利地区便是司空见惯的事。村里有一个精明强干、能说会道、名叫里扎伊的青年,为了还清父亲在国外欠下的债务,便和弟弟麦赫梅特先后到阿根廷布宜诺斯艾里斯的一个公司工作。兄弟俩辛辛苦苦地干了几年,总算是还清了欠债。之后,里扎伊到了美国芝加哥,当了一名矿工。几年之后,里扎伊回到了故乡。在阿根廷、美国,人与人不平等的关系,以及穷人悲惨的生活图景,深深地镌刻在他的脑海里。他暗暗下定决心,将来自己有了孩子,一定要让他好好读书,见识这个世界。

不久,里扎伊和美丽温柔的妻子哈蒂婕生下了第一个儿子,可惜刚半年就因病夭折了。1931年10月13日,哈蒂婕又生下了第二个儿子。这个孩子鼻子大且鼻梁高,很有点英雄气,让父亲里扎伊甚感惬意,对前来祝贺的人称心地说:“看样子,这小子将来准是一头骁勇的鹰!”可是,孩子出生的日子却让里扎伊颇感扫兴(欧洲人普遍忌讳“13”这个数码,有的飞机都避用“13”做座位号)。为求吉利,他决定到离门库拉斯村不算太远的库奇寺院请阿赫梅特院长给孩子起个好名字。阿赫梅特是个读书甚多的学者式院长,谙熟法国文学和文化,对法国18世纪伟大的文学家、思想家D.狄德罗更是佩服得五体投地。他经过反复斟酌,将狄德洛的名字(Denis Diderot)稍作加工,给孩子起名为德里特洛(Dritero)。这个名字前半部的Drite是光明的意思,后面加“ro”,变成了命令式,整个词的意思就是“要发光”!这是一个独一无二的名字,阿赫梅特向人们解释了“德里特洛”这个名字的多层含义,然后走到窗前打开窗户,啪啪地朝天空打了两枪,大声地宣布:“德里特洛(Dritero)降生了!”若干年后,这个孩子真的成为一个声名远扬的作家、诗人、思想家,成阿尔巴尼亚的狄德罗!

反法西斯民族解放战争胜利之前,在阿尔巴尼亚农村里儿童上学普遍比较晚,小学是8年制,相当于我国的小学和初中连在一起。8年制学校分为两个阶段,即前5年和后3年。小德里特洛是10岁那年(1941年)上学的,在故乡门库拉斯村读了5年,后3年是在比利什特读的。父亲说:“德里蒂(德里特洛的爱称)这孩子天赋好,将来不仅要读中学,还要读大学,我觉得他有可能成为一个诗人。”

万事都有个开端,在民歌和阿尔巴尼亚现实主义文学之父安·扎·恰佑比的诗歌的熏陶和影响下,阿果里在读小学时就踏上了诗歌创作的征程。那是1947年,阿尔巴尼亚青年踊跃参加都拉斯—爱尔巴桑铁路建设的时候。在青年志愿者革命热情的鼓舞下,阿果里写了一首诗《铁路建设志愿者》,装进一个很结实的信封里,从比利什特寄给了地拉那《青年报》(后改名为《青年之声报》),三个星期过去了,却杳无音信。每天下午3点钟,他就和挚友苏洛到邮政小报亭前等待。报纸一到,他就用颤抖的小手匆匆地把报纸打开,从第一版翻到第四版,两双眼睛竭力要找到《铁路建设志愿者》这个标题,可是到处都找不到。

“诗稿会不会被报社给弄丢了?”苏洛沮丧地冲着德里特洛说。

听了苏洛的话,阿果里的脸刷地一下子红到了耳朵根,几乎失去了希望。第四个星期的星期三下午(那时候,《青年报》每周一报,星期三出版。60年代以后改为每周二报),两个孩子又到了小报亭,打开刚到的报纸,突然,眼前豁然一亮,在文艺副刊版上,《铁路建设志愿者》这个标题闪烁出格外耀眼的光辉,标题下面用斜体字标出作者的名字:德里特洛·阿果里。两个小伙伴乐得手舞足蹈,一下子跳了起来。苏洛哭了,阿果里的热泪也把报纸浸湿了。

“我们买十份报纸!”苏洛一边用衣襟擦眼泪,一边说。

“不要十份,要五份,因为我们没有那么多钱。”阿果里说。那个年代,阿尔巴尼亚人民群众节衣缩食地生活和工作,手中的钱很少,尽管一份报纸才两个列克(折合人民币一角六分)。

“我有钱!”苏洛坚持说。

于是,两个孩子便买了十份《青年报》回到学校里。苏洛这个让阿果里感到最贴心、最真诚的少年朋友,手拿着报纸,逢人就大声说:“我们学校和比利什特有个最大的喜讯:门库拉斯村里扎伊叔叔的儿子德里特洛·阿果里的诗今天登报了,我们家乡也有诗人了!”消息立刻传遍了全校、全镇,同学和老师们对阿果里都刮目相看,因为在比利什特镇,一个小学生写诗在报纸上发表,这是从来没有过的事情。学校里最优秀的语文老师埃明·塞莱尼察欣喜地拍着阿果里的肩膀说:“诗人!门库拉斯村的夜莺!”里扎伊把儿子发表的诗从报纸上剪下来,放在烟盒里,向乡亲们让烟时总会情不自禁地把剪报小心翼翼地拿出来又放回烟盒里。朋友们咂嘴称赞:“写得真漂亮,漂亮!”里扎伊谦虚地说:“是写得挺好,但没有像纳伊姆·弗拉舍里写得那么好!”

1948年夏天,阿果里小学毕业,进入了闻名遐迩的纪诺卡斯特阿西姆·泽奈利中学(Gjimnaz,相当于我国的高级中学),因为这所学校有学生集体宿舍,有助学金。

纪诺卡斯特位于阿尔巴尼亚南方,坐落在杰尔山上,海拔400米,是一座古老的英雄的石头城。杰尔山的石头很奇特,石质细腻坚硬,并带有黄白、灰白、粉红、灰黑等多种颜色,凡具有百年以上历史的老房,都是用色彩鲜明的石头建成的,甚是好看。这里的老房房顶不用瓦,是用薄薄的结实的彩色石片铺成。铺路的石头也是坚牢细腻的彩色的,形成自然雅致、美观的斑马线,百年都不损坏,永不褪色。生活、学习在这样一座风光独具的幽静迷人的城市里,阿果里自然感到很惬意。不过,让他更为痴迷眷恋的还是学校里那种浓浓的文学气氛。学校里有一个闻名全国的“文学圈”,其主要成员有伊斯玛依尔·卡达莱、阿吉姆·谢胡、加乔·维希等,阿果里是这个“文学圈”的负责人,指导这圈人活动的老师先后有赞伊齐·迪卡、维赫比·巴拉。前者是20世纪30年代的诗人,毕业于法国大学,是一位很优秀的文学老师。他口才好,善于演讲,讲法国文学时,学生们都听得目瞪口呆。大家都很敬仰他,称他为法国通。后者是个富有激情、才华横溢的年轻人。他性情温和,平易近人,同“文学圈”里的人相处得十分融洽。他当时刚刚从罗马尼亚留学归来,尊敬地称“文学圈”为科学院,圈里的成员为院士。他还是一位作品数量不多但极具艺术质量的诗人,一首新颖别致的《妈妈走到凉台上》,几乎被选入阿尔巴尼亚解放以来的各种诗选中。纪诺卡斯特“文学圈”的成员有这样两位富有真才实学的文学行家做导师,他们勤奋地写作,作品不断地在《青年之声报》《我们的文学》(后改名为《十一月》)等全国性报刊上发表,赢得了全国的文名。其中,阿果里的长诗《清纯洁净的血》在1951年全国青年文学工作者征文比赛中荣获三等奖,更是为整个“文学圈”争得了光荣。

5月一个火红艳丽的玫瑰花盛开的早晨,20岁的农家小伙子德里特洛·阿果里搭上纪诺卡斯特-地拉那长途汽车,到阿尔巴尼亚作家协会去领奖。阿果里这是第一次来到首都地拉那,在地拉那他一个人也不认识,根据报纸上登的名字,只知道几个青年作家:万杰利·杰奇、罗贝尔特·什瓦尔齐、梅赫麦特·米弗蒂弗、维托·科奇、德拉戈·西里奇、乔森·乔巴尼等。“这一次领奖,说不定会认识几个诗人呢!”阿果里心里琢磨着。

领完奖之后,阿果里握着一卷诗稿,乐呵呵地走进街心花园里的一家小吃店里,恰巧碰上了一群得奖的小伙子和姑娘,其中有一个气宇轩昂、心直口快的小伙子。“好家伙,原来他就是名气不小的万杰利·杰奇!”阿果里用疑惑的眼光盯了他好几秒钟,心里嘀咕:此人也太狂了,和我差不多的年纪,怎么连伟大的荷马都不放在眼里呢?原来不久前,德里特洛在报纸上读过他蔑视荷马的一首诗《荷马嫉妒我》。阿果里对此人的口吐狂言很反感,但他一向温和、厚道,不愿意与人争辩,因此并没说什么,只是跟着那些叽叽喳喳的年轻人一起去拜访位于卡瓦耶大街的作家协会。

对阿果里而言,作家协会这座乳白色大楼如同宫殿一般巍然神圣,他兴奋激动地跟着人群走进第一层楼的会议大厅,见到了阿莱克斯·恰奇、安德莱阿·瓦尔菲、谢夫契特·穆萨拉伊、科尔·雅科瓦、卢安·恰弗泽齐等作家。这些作家从游击队的高山密林里走来,他们歌唱游击队的战歌深深地印在了他的心窝,他甚至能唱出由他们作词的游击队歌曲《游击队之鹰》《那些陡峭险峻的山峰》《小小的游击队员》……他非常敬仰、热爱这些经过血与火考验的革命老战士、老诗人。他觉得他们像荷马一样伟大,决心向他们学习,做人民的歌手,做无愧于伟大时代的诗人。不少人把自己的诗稿打开给作家们看,而却一直把那卷诗稿揣在怀里,不好意思拿出来。安德莱阿·瓦尔菲主动跟他约稿,他微微一笑,红着脸回答:“等修改好了,再说……”

领完奖回到纪诺卡斯特,同学们都向他表示祝贺,对他不把诗稿交给安德莱阿·瓦尔菲发表很不理解,说他犯傻。他脸色又红了,沉沉地说:“文学创作是严肃的事情,决不能有丝毫的草率和浮躁……”

留学苏联

1952年夏天,对德里特洛·阿果里来说,是极不寻常的一个夏天,他从阿西姆·泽奈利中学毕业,当时刚过20岁。二战结束后,社会主义阵营所属的各民主国家,都以苏联为榜样,每年都选拔大批品学兼优的高中毕业生到苏联去学习。阿果里在文学方面有特长,得过全国性的文学创作奖,颇有名气,学校便把他选拔为留苏生,到苏联列宁格勒日丹诺夫大学学习俄罗斯语言和新闻专业。

1952年8月里炎热的一天,阿果里乘坐苏联“科托夫斯基号”小型轮船从都拉斯港出发,经过地中海、博斯普斯海峡和达达尼尔海峡,抵达敖德萨港。之后,改乘火车抵达莫斯科,最后再转乘火车,从莫斯科抵达将改变他一生命运的城市列宁格勒(今圣·彼得堡)。

日丹诺夫大学就坐落在宽阔而宁静的涅瓦河河岸上,阿果里去大学生之家报了到,住在5号宿舍楼。这个宿舍楼,据说在沙皇统治时代是为军官服务的妓院。

在日丹诺夫这所世界闻名的大学里,阿果里共学习了5年(1952-1957),中间只是1954年夏天回国休过一次假(两个月)。一个人在一个国家、一个地方生活、学习或工作过一段时期,那个国家的文化、风俗人情、民族心理、思想意识,都会对他产生深刻、持久的影响。心细而又勤奋的人还会成为一个精通那个国家、那个地方的某些领域某些问题的真正专家。

就从学习、掌握俄语说起,俄语是大语种,世界六大通用语言之一。俄语词汇非常丰富,同义词、反义词很多,富有色彩,但又有细致的差别,掌握起来难度较大。名词、形容词、代词的变格,动词的变位都十分严格,来不得半点模棱两可,含糊其词,比某些小语种精准、科学得多。阿果里在学习、掌握外语方面很有天分。他在很短的时间里就摸清了俄语的这些特点,学习3个月,就可以尝试与苏联学生对话,简单地交流思想,半年以后便能阅读一些通俗浅显的民间故事、童话和纪实性文学作品,他无休无止、不知倦怠地读起莱蒙托夫、普希金、契诃夫、托尔斯泰、果戈里、安得列耶夫、蒲宁、巴别尔、叶赛宁、陀斯妥耶夫斯基、阿赫玛托娃等大作家的作品,并受到了他们的深刻影响。那时候,许多名作家都到阿果里上课的班里讲过课,借此良机,他了解了一些作家不平凡的经历和有趣的故事,而且同他们还有了不同程度的友好交往,例如爱伦堡、肖洛霍夫、特瓦尔多夫斯基、叶夫图申科等。阿果里对大记者波列沃依怀有特别尊敬的感情,把他的两部特写集《我们是苏维埃人》(获斯大林奖)、《斯大林时代的人》作为记者写作通讯和特写的范本,经常带在身边,随时阅读。至于果戈里那部经典之作《钦差大臣》更是奉若神明,对他一生从事幽默小说创作,产生了无比深远的影响。重义多情的阿果里,到了晚年还一直念念不忘领他步入璀璨斑斓的俄罗斯文学殿堂的老师戴斯尼茨卡娅和普罗皮教授。阿果里经常对文友们说:“在苏联留学的5年中间,我从戴斯尼茨卡娅和普罗皮两位先生那里学得的俄苏文学知识最多。”他还说:“远离祖国使我更加思念我的祖国,也让我懂得流落他乡的纳伊姆·弗拉舍里为什么能把祖国的群山和草原写得格外美丽迷人。”“俄罗斯把我变得比从前更像阿尔巴尼亚人。”

1954年,阿果里(左一)在苏联留学时与同学合影

记者生涯

1957年夏天,25岁的阿果里从列宁格勒日丹诺夫大学毕业回国,被分配在阿尔巴尼亚劳动党中央机关报《人民之声报》当记者。《人民之声报》是一家机构简便、人员精干的日报。整个报社,从主编到编辑、校对、排版、发行,总共才四十多人,一职多能的多面手大有人在,像记者部的记者,不分工业记者、农村记者、军事记者、文化记者……而是什么角色都担当,整天像救火队员似的,“哪里需要就到哪里去,哪里艰苦哪安家”。阿果里在《人民之声报》工作15年(1957-1972),从阿尔巴尼亚最北部的维尔莫希到最南部的科尼斯波利;从最西部的亚得利亚海港都拉斯到最东部的普雷斯帕湖畔,都留下了他的足迹。全国共有2900个村庄,15年中他共到访过2700多个。不管是大雨滂沱、电闪雷鸣的秋日,还是大雪茫茫、万物皆白的严冬,他都奔忙在山间的羊肠小道上、沸腾的矿山和热火朝天的水电站建设工地里,把一件件感人的工农大众的英雄事迹急匆匆地记在小小的本子里,或在壁炉火烧得正旺的山民家里和乡亲们畅叙家常。鞋上常常沾满赛曼河、奥苏密河、马蒂河、斯库姆比河、德林河的烂泥,裤腿上总是挂着米寨娇平原和马利奇农场的荆棘,口袋里少不了山民和牧人送给他的味道又浓又冲的烟叶,衣袖上有洗不掉的机器油的污迹……

15年间,阿果里在《人民之声报》发表的通讯、特写、人物专访、小品文有成百上千篇,其中篇幅在一版以上,刊载在头版上的长文就有300篇之多。很多报迷有个习惯,一周读不到阿果里的文章,就感到扫兴;两周在报上见不到阿果里的名字,就要往编辑部打电话,关切地询问他是否出了什么事情。阿果里的文章成了他们日常生活必不可少的一部分。

荣任主席

阿尔巴尼亚1945年成立了作家协会,1949年又成立了艺术家协会。1957年春暖花开时节,两个协会合并,正式召开了文学艺术工作者第一次代表大会,取名为“阿尔巴尼亚作家与艺术家协会”。协会设立诗歌、小说、戏剧、儿童文学、文学批评、音乐和美术7个专业委员会,将诗人、小说家、戏剧作家、导演、演员(包括电影导演和演员)、文艺批评家、画家、雕塑家融为一家。青年时代留学法国,参加过反法西斯民族解放战争的共产党员,资深学者、小说家迪米特尔·斯·舒泰里奇当选为协会主席。舒泰里奇勤勤恳恳、兢兢业业地当了十多年的主席,到了20世纪70年代,他感到自己年事已高,再继续担任主席实在是力不从心,必须找一个年富力强、肯干会干,既精通文艺又有组织能力的人接自己的班。经过广泛征求意见,认真筛选,最后,这个接班人的担子落在了40岁的德里特洛·阿果里的肩上。

1972年伊始,阿果里告别了《人民之声报》,到阿尔巴尼亚作家与艺术家协会报到,担任文学方面的秘书长。阿果里虽然从踏上工作岗位之日起就在报界日夜奔波,但从骨子里来说,他还是一个诗人、作家,因此,很快便对文艺花园里的花草树木、条条小径了如指掌,进入了角色,样样工作都很理想地上了轨道。第二年他就挑起了阿尔巴尼亚作家与艺术家协会主席的重担,一直到1992年,差不多有20年的时间。

阿果里是一个干任何事情都非常细致、很讲究章法的人。20年中,他一直不停顿地为发展协会会员而努力。他刚开始担任协会主席时,协会只有不到300名会员,到1990年底扩大到近1400名。1990年,12亿人口的中国仅有6000名作家,而不足300万人口的阿尔巴尼亚却有1300-1400名作家和艺术家。在阿果里的带领下,阿尔巴尼亚作家与艺术家协会的会员享有很好的创作条件和生活待遇。1990年以前,他们在自己所在的工作单位每天只上6个小时的班,每个会员每年还享受数月的创作假(享受创作假期间照样领取全额工资)。出版社出书,对作家与艺术家协会会员的书稿要优先考虑出版。协会里还有65名“自由作家”和“自由艺术家”,即不属于任何机关约束,从协会直接领取工资的专职作家、艺术家。

1968年,阿果里(右一)与阿尔巴尼亚当代著名作家、诗人伊斯玛依尔·卡莱达

当时阿尔巴尼亚有26个区,每个区都有作家与艺术家协会分会,每年这些分会召开年会或举行重要文艺活动,都要邀请阿果里光临会议或出席文艺活动。阿果里十分重视、关心这些分会,一般他都接受邀请,积极参加会议或文艺活动。因此,他与各区的文艺界领导都有广泛的联系和良好的关系。

作品是作家、艺术家的立身之本。阿果里是个很务实的领头人,特别重视作品的出版。在他担任作家与艺术家协会主席的20年,是阿尔巴尼亚作家与艺术家最有爆发力、出作品最多的时期。那时候全国每年要出版120多种文艺书籍。每种书至少也要印到5000册。像阿果里、卡达莱、佐泽等作家的作品,每本书一次的印数都在万册以上。在那个时候,书价一直很稳定、很便宜,一册精装本的长篇小说(译成中文有25万字左右)的价钱只有10列克(折成人民币1元5角左右)。当时,阿尔巴尼亚书店里图书积压的现象很罕见,很多小说上市不到两三周就销售一空。上述情况对一个人口不足300万的阿尔巴尼亚来说实属不易。同时,阿尔巴尼亚的艺术事业也是盛况空前、捷报频传。以电影事业为例,一连20年每年都生产10部左右的艺术片,有几年甚至达到近20部,创造了世界电影史上的一大辉煌!那是阿尔巴尼亚电影的黄金时代,而且有多部片子获得了世界级的奖项,成为阿尔巴尼亚文化史上的佳话!

阿果里亲自帮助、扶持年轻的作者发表或出版处女作,助他们一步步丰满羽毛,飞向蓝天。才华卓异,一时埋没在底层的人才,一旦被他发现,他就想方设法把人才挖出来,或请地方文化部门重新为此人安排工作,或推荐到大学文学系学习深造。比如身为中学老师的米莫查·阿赫梅蒂,诗歌、小说、戏剧样样全能,阿果里就与她所在的学校商量,调她到作家与艺术家协会机关报《光明报》工作,后来发现在电影文学剧本创作方面她有特殊的才华,就干脆让她在这一行里发挥特长。

1973年,阿果里与母亲

有时为了爱护、重用一个人才,阿果里不惜得罪上级领导。有一次费里区(阿尔巴尼亚最大、最著名的农业区)文艺界举行一个规模不小的文艺活动,阿果里应邀前去助兴。席间他对着劳动党中央政治局委员、费里区党委书记大声说:“你像使唤长工一样对待天才作家珀卢姆普·库拉,我们将竭尽全力把他调走,离开费里。”说到做到,珀卢姆普·库拉不久就离开了费里,被安排在合适的工作岗位上。

阿尔巴尼亚书刊检查制度很严,才华横溢、文思敏捷、讲究艺术质量的青年诗人泽瓦希尔·什巴秀、米莫查·阿赫梅蒂等新型诗人的作品,在教条刻板的检查官面前过不了关,是眼界宽广、通情达理的阿果里亲自出面,苦口婆心地说服了死脑筋的检查官,才化险为夷,顺利过关,让他们的作品在书店里畅行无阻。

在社会主义年代,很多作家、艺术家每年都享有到海滨或湖畔短期休假的福利待遇,而担任作家与艺术家协会主席的阿果里竟然没享受过一次,但得知很有才气的青年诗人莫伊科姆·泽乔无钱出书,他立刻把小说《居辽同志兴哀记》在巴黎翻译出版得到的稿费拿出来,资助泽乔出版了第一本书。

70年代,阿果里(右)与阿尔巴尼亚著名诗人拉斯古代·保拉德齐

文学大家

正如阿尔巴尼亚当代小说家、电影剧作家基乔·布留希所说:“阿果里是20世纪阿尔巴尼亚最伟大、最阿尔巴尼亚化的作家。”也如文艺评论家留安·拉玛所说:“阿果里是一个历史人物。对多数阿尔巴尼亚人来说,他的名字像纳伊姆·弗拉舍里以及其他民族复兴人物的名字一样,时时都挂在人们的嘴边。”阿果里曾是阿尔巴尼亚新闻界的著名记者。从其作品的数量、质量以及社会影响几个方面来审视,他完全可以与当年苏联新闻界的泰斗鲍里斯·波列伏依相媲美。

不过,阿果里一生对事业的孜孜追求和主要成就,还是体现在上万首散发着泥土芳香的诗歌和真实而生动地反映阿尔巴尼亚人民历史与时代命运的大量小说中。在社会主义年代,阿果里共出版了《我上了路》(1958)、《我走在柏油路上》(1961)、《山径和人行道》(1965)、《中午》(1969)、《语言凿石》(1977)、《我思绪万千地走在路上》(1985)、《跳蚤》(1971)7部诗集和《德沃利,德沃利》(1964)、《父辈》(1969)、《母亲阿尔巴尼亚》(1974)等多篇长诗。

综观阿果里在社会主义年代的全部诗作,不难看出他的诗具有以下四个显著特点:第一,诗人怀着高昂、饱满的政治激情,热烈描绘、赞颂阿尔巴尼亚共产党(后改名为阿尔巴尼亚劳动党)的丰功伟绩;第二,诗人以无比的忠诚和儿女尊崇前辈的深情,向胸怀坦荡、大公无私、为祖国和人民英勇奋斗,不惜献出一切的共产党人、父辈、烈士们纵情唱出一曲曲最动人、最壮美的赞歌;第三,作为出身于劳动人民家庭的诗人,阿果里对祖国的山山水水、农村、工厂以及辛勤劳作、默默奉献的父老乡亲和工人兄弟倾诉了无比深厚的赤子之情,使他的诗篇无不激荡着崇高的爱国主义精神;第四,清晰的思想,鲜明的倾向性,语言的丰富多彩、活泼生动,韵律的整齐并富有音乐性,是诗人几十年来精心学习阿尔巴尼亚诗歌优秀传统的结果。阿果里为继承和弘扬阿尔巴尼亚诗歌的优秀传统,实现阿尔巴尼亚当代诗歌的民族化,作出了历史性的贡献。

根据几十年来诗坛的定评,长诗《德沃利,德沃利》和《母亲阿尔巴尼亚》,不仅是阿果里在社会主义年代诗歌创作的代表作,而且也是阿尔巴尼亚自解放到现在整个诗坛上极具影响力的作品。《德沃利,德沃利》于1964年阿尔巴尼亚解放20周年前夕发表在《人民之声报》上,当年就荣获了共和国一等奖。这部长诗一问世,立刻震动了整个文艺界,仿佛在富有传统的阿尔巴尼亚诗海的上空,亮出了一道绚丽的彩虹。阿果里的故乡德沃利的山水草木赋予了诗人特殊的灵感和情愫。那清澈甘甜的河水、连绵起伏的山峦、狩猎场、猎狗、大鹏鸟、乡间婚礼、农民的舞姿、闲不住的手,在别人看来也许平常,但在阿果里的笔下,却是那样的富有生机,那样的令人心醉。诗人把这一切都捧上了美的仙境,赋予它们艺术的内蕴和情趣。现在,让我们随便摘出几行,品味一下那醉人的芳香:

70年代,阿果里(中)与阿尔巴尼亚参加过反法西斯民族解放战争的老作家谢夫契特·穆萨拉依等人在一起

我们奔赴连绵起伏的山冈,再到地平线上留下我的脚印;我愿意和猎手们一起去打猎,在狩猎场上比比枪法该多开心!在那里,大鹏鸟展翅拍击苍穹,猎狗们沿着脚印把野兔追寻……我爱我的妻子,她有健壮的体魄,美丽的灵魂!……我愿痛饮杯中的烈酒,让它辣歪我的两腮和双唇。我和德沃利人一起跳舞,一直跳到夜半更深。我喜欢德沃利人的婚礼,婚礼上——苹果吐清香,肉饼香喷喷。姑娘们挺起胸脯翩翩起舞,院子里,她们的脚下扬起烟尘。这是用辛勤的汗水赢来的婚礼,怎能不载歌载舞欢庆幸福的时分!

阿果里就是这样把自己对故乡的炽烈真情同对祖国深挚的爱紧紧地交织在一起。全诗感情炽热浓重,抒情灵活自由,形象奇妙鲜活,民俗风情光艳照人,得到广大读者、文艺界的高度评价。

70年代,阿果里与女儿、儿子在一起

为纪念祖国解放30周年,阿果里创作的《母亲阿尔巴尼亚》(在《人民之声报》上发表时为1400行左右,后出单行本时扩充为3000余行),是迄今为止阿尔巴尼亚诗歌史上最长的一部叙事抒情长诗,是一部极具感情色彩的多声部的交响诗。它包含了十分丰富的内容:阿尔巴尼亚的力量存在于同人民、同祖国大地、同社会主义建设的紧密联系中;阿尔巴尼亚的主要任务,在于保卫人民的利益,使每个公民都过上幸福的生活;人民摆脱受压迫、受剥削的枷锁,获得解放的历史,工人、农民以及其他阶层的人们取得解放与进步的历史,都与共产党人英勇卓绝的斗争密不可分;为了社会更快的发展,人民物质文化生活更大的改善,必须坚持不懈地开展反对官僚主义的斗争,发扬社会主义民主,每个人务必保持谦虚谨慎、勤劳俭朴的本色。阿果里以感人的坦诚和独特的细节,赋予历史和现实生活中的重要事件以鲜明的特色,使全诗自始至终保持高亢激越、轻松晓畅的格调。全诗的每一节、每一句都是经过深思熟虑设计出来的,具有深邃的意义。诗中的每一部分内容,都与一定历史时期的关键时刻息息相关。浓缩了的政治势态、社会风情与历史的真实面貌融合得非常协调。这部具有强烈而鲜明的政治色彩的抒情史诗,充满丰富的内容和撼人心弦的感染力,然而却毫无政治说教意味,显示出诗人非凡的艺术造诣。阿果里的这首《母亲阿尔巴尼亚》是阿尔巴尼亚当代诗歌的一座巍峨的高峰,完全可以与19世纪阿尔巴尼亚民族复兴时期最重要的诗人、阿尔巴尼亚新文学之父纳伊姆·弗拉舍里的代表作《畜群和田园》并列于阿尔巴尼亚文学的殿堂。

阿果里著 郑恩波编译《母亲阿尔巴尼亚》

阿尔巴尼亚文学工作者大多数都是多面手,阿果里既是个诗作甚丰的大诗人,也是一个数一数二的小说家。20世纪50-60年代以写短篇小说为主,《往昔岁月的喧声》是这方面的代表作。不过,最能代表阿果里在社会主义年代小说创作成就的是长篇小说《梅茂政委》(1970,改编成电影后取名《第八个是铜像》)、《藏炮的人》(1975,郑恩波译,外语教学与研究出版社2018年10月出版)和长篇讽刺幽默小说《居辽同志兴衰记》(1973,郑恩波译,重庆出版社2009年7月出版)。

《梅茂政委》以大众化的朴素而生动的语言、广大阿尔巴尼亚群众喜闻乐见的民族形式和迷人的艺术感染力,深广而巧妙地描绘出民族解放战争时期阿尔巴尼亚广大军民战斗和生活的绮丽画卷,准确地反映了那一特殊时期的社会矛盾,自然地烘托出烽火连天、江河呐喊的时代气氛,细致而深刻地再现了在共产党人启发、引导和组织下,人民群众由分散的不觉悟的个体力量变成有觉悟有组织的革命队伍的完整过程,从而突出了共产党对民族解放战争的领导作用。解放以来阿尔巴尼亚文坛上涌现出了几十部描写反法西斯民族解放战争的长篇小说,但从作品内容的历史深度、人物形象的典型性、民族特色的鲜明性几个方面来品评,可将《梅茂政委》列入同类小说之首,这是文学评论家和广大读者的共识。主人公梅茂·科瓦奇政委是阿尔巴尼亚当代文学画廊中最成功、最具影响力的艺术形象之一。梅茂的革命英雄主义精神、崇高的人生目的、浓厚可亲的人情味、沉着冷静的思想修养、准确果断的判断力、对革命事业的赤胆忠心、对胜利坚定不移的信心以及对建立一个崭新的世界的美好憧憬,已成为阿尔巴尼亚青少年学习的楷模。《梅茂政委》彰显了阿尔巴尼亚社会主义文学纯美正义的本色和强大永恒的生命力。这部长篇影响广远,在作为中、小学生课外文学读物和改编成电影《第八个是铜像》以后,更是家喻户晓,连中国观众也感到十分亲切,并且从影片中获得很多教益。

《藏炮的人》是一部内容更丰富,更有思想深度和古老的阿尔巴尼亚民族的文化底蕴和艺术特色,更具有阿尔巴尼亚乡俗民风之味,更加阿尔巴尼亚化的小说,它的故事将历史和现实巧妙地、合情合理地结合在一起,编织出一曲惊心动魄、国恨家仇的壮歌,成为反映反法西斯民族解放战争的小说经典。小说以娴熟的技巧,生动、活泼并富有幽默感的大众语言,塑造出马托·格鲁达、穆拉特·什塔加、马托的妻子扎拉、游击队专派员扎比尔、意大利俘虏兵阿乌吉斯托亚、梅雷、托松·巴奇、姑姑埃斯玛娅等一大批个性鲜明、栩栩如生的人物形象,丰富了阿尔巴尼亚当代文学的人物画廊。小说的故事奇绝超俗,结构错综复杂,但却严整有序。人物对话个性化、生活化,非常耐读。这一切昭示作者很深的文字功底。

根据阿果里长篇小说《梅茂政委》改编的电影《第八个是铜像》剧照

阿果里著《藏炮的人》

阿果里著 郑恩波译《居辽同志兴衰记》

由新闻记者演变而成的作家,一般既有政治家的政治素质,又具有文学家的艺术修养。早在20世纪60年代末,阿果里就凭着极为灵敏的政治嗅觉洞察到了社会主义制度下面某些官员表里不一、脱离群众、追逐名利的丑恶表现。他深刻地认识到:搞得不好,国家的命运就可能葬送在这批官员手里,于是他便以一个共产党员作家的真诚和勇气,创作了多幕话剧《第二张面孔》。此剧曾引起一些教条主义“批评家”的非难。但是,成熟的阿果里并没有动摇,他觉得话剧《第二张面孔》对这一社会现象的剖析尚欠深刻。随着形势的发展,阿果里对这一问题的认识逐渐加深。他70年代初创作出版了长篇讽刺幽默小说《居辽同志兴衰记》,向沾染了官僚主义习气,思想意识和作风急剧蜕变的干部及时地敲响了警钟。小说的主人公居辽·卡姆贝里处长是一个表里不一、口是心非、道貌岸然、夸夸其谈、所作所为全被名利思想所主宰的官老爷。作者把这个既可悲又可笑的人物形象塑造得栩栩如生,活灵活现,为阿尔巴尼亚当代文学殿堂又增加了一个不可多得的喜剧典型。小说出版后,国内外反响十分强烈,在很短的时间里,就被译成了法文、德文、意大利文、俄文、希腊文、保加利亚文等多种文字。10年前,由笔者直接从阿尔巴尼亚文译成汉语的《居辽同志兴衰记》,也由重庆出版社将其作为“重现经典系列”之一隆重推出。欧洲不少国家的报刊都对此书的艺术成就大加赞扬。法国《费加罗报》载文称:“《居辽同志兴衰记》可与尼古拉·果戈理赫赫有名的喜剧《钦差大臣》竞美比肩。”“阿果里是一位配得上获得全欧洲荣誉的作家。”意大利《晚邮报》赞美说:“《居辽同志兴衰记》是介于契诃夫、卡夫卡、索尔仁尼琴之间的一部优美、严厉、文学味道浓郁的芭蕾舞。”德国《法兰克福广讯报》也以钦羡的话语评说:“作者对全部事件赋予很高的音调,很少有什么作品能像这部小说如此流畅自如。”还有媒体赞美道:“在阅读《居辽同志兴衰记》这部小说的过程中,你会想起俄罗斯的那些讽刺作家。”

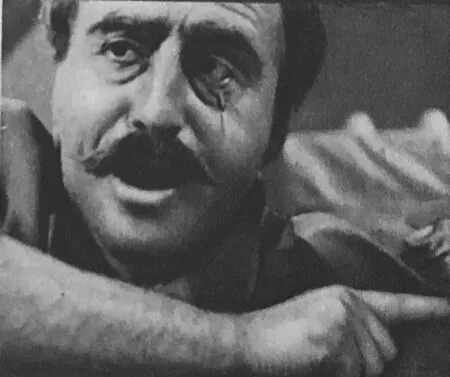

本文作者在1990年夏季接受阿尔巴尼亚对外文委的特别邀请访阿时,与德·阿果里主席(右)喜逢于阿尔巴尼亚作家与艺术家协会。左为阿著名小说家阿基姆·采尔加

需要特别指出的是,在20世纪六七十年代,阿尔巴尼亚处于一种特殊的政治形势下,阿果里能够洞察到、反映出社会主义制度下某些干部正在变质,可能走向反面这一客观现象,是需要很高的政治水平、马列主义理论修养和无私无畏的勇气的。这正是阿果里独有的非一般作家所具备的难能可贵之处。

(待续)