《旅欧杂志》与文化转移问题蔡元培的留欧故事之留法篇(八)

叶 隽

蔡元培

虽然中国人之践履欧洲,早在17世纪就已陆续有人,像澳门人郑玛诺、南京人沈宗福、福建人黄嘉略、山西人樊守义等,他们都是作为个体,随着传教士脚步踏入欧洲,并赢得了诸如伏尔泰、孟德斯鸠等知识精英的关注,但作为一种整体性乃至国家性的留学活动,则应当始自留欧船政生的派遣。真正具有文化史意义的,是“旅欧教育运动”的兴起。而以个体之力,使得民间、政府之力合流,形成浩浩荡荡的旅欧教育运动者,则舍李石曾等人而不能为。

说起来,旅欧教育运动的兴起,其第一功臣,还真得仍然归于李石曾的名下,因为这位长袖善舞的世家子弟,正是以一种超越世俗的豪情与激情,建构起一种特殊的“石僧范式”,使得中法乃至中欧之间的文化、教育桥梁得以实质性架设起来。而蔡元培的意义,则在于以其名人身份和影响力,积极参与和赞助了这样一种知识交流进程。

这其中,有开华人饭店的筚路蓝缕,有办豆腐公司的匠心独运,但这些经济运作都是为了一种文化目标。在李石曾、张静江、吴稚晖、蔡元培等人的心目中,实现文化交流和创造,是比什么都重要的。所以,当“一战”之起,华工赴欧,最初的目的相当功利,不外乎是为协约国提供辅助性战力,但李石曾等人居然就借此掀起了轰轰烈烈的华工教育运动,当然这其中不排除美国基督教青年会的支持和留美学人如晏阳初等人的积极参与,但他们这批留欧学人的善于借势和积极主动性,也值得特别重视。以华法教育会的名义参与华工教育,乃至创办《华工杂志》,在在显示出这代人的努力。说到底,编印书刊其实还是为了华法教育会的根本目的服务,所以不外乎是有关留学教育与华工教育的内容,其目的则既在于宣传以扩大影响,也为留学生与华工提供信息服务。

这里想特别指出的是,1916年8月15日,由蔡元培主编的《旅欧杂志》在法国都尔创刊,此时仍在战火轰鸣的“一战”期间。相比较1914年刚到法国不久《学风杂志》的功败垂成,那么此期蔡元培即将归国,乃有《旅欧杂志》的再度创刊。再比较此间《华工杂志》的筚路蓝缕,可以看到办刊始终是那代人的核心关注。

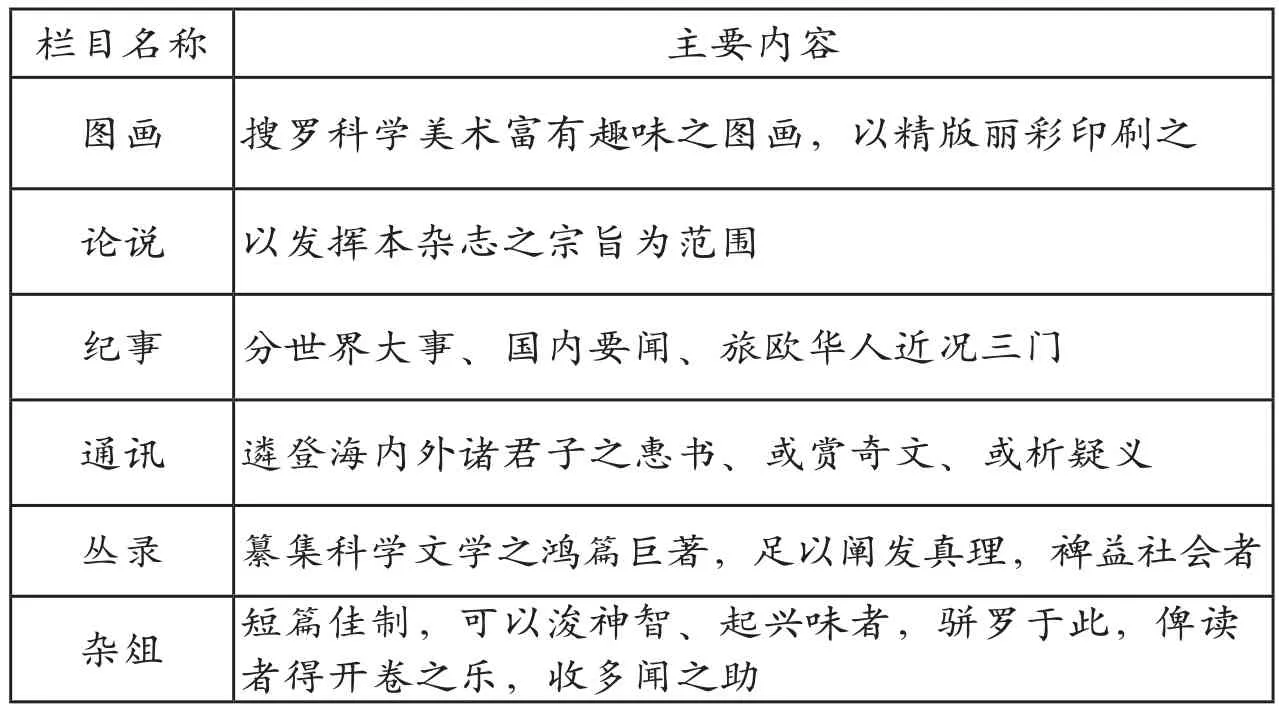

《旅欧杂志》明白标示其宗旨为“以交换旅欧同人之智识,及传布西方文化于国内”,强调欧洲(其实主要指法国)的优点是:“一则因学理之发达,而精神物质之文明,乃进步而不已也;一则因民权之发达,而平民制度之基础,因以确立,切亦进步而不已也。”正是在这样的认识基础上,要“取其所感,以相质证”,不过这一杂志的内容,确实也还颇为丰富,将其栏目简列一表。

《旅欧杂志》内容简表

这一杂志定为半月刊,其出版频率不可谓低,而就栏目的丰富性和设置初衷来看,起点尤可谓高。正如《旅欧教育运动》一书中所表述的,要“述吾人旅欧者于教育事业之运动。不独道其源流,并述其组织范围,及其进行之方术:如书报之译著刊行;留学介绍之普及;华工教育之组织;在在皆是”。更满怀信心地宣称:“以后教育事业之进步,且将以此为方乘式之比例。” 华法教育会还办有《华工教育》,其宗旨显然与前者有所区别,强调“以提倡勤、俭、学三者为宗旨”,突出的是“普通知识”,多用“白话与字母”,注重使华工既学汉语,又学西文。确实,华工教育是华法教育会致力的另一项事业。但这两者又不是没有关联的,譬如蔡元培《华工学校讲义》的各篇,也是在1916年9月《旅欧杂志》第2期起陆续发表的,所以我们会注意到,其实蔡元培的著述与当时的办刊情况也是关系颇密的。

当然必须指出的是,蔡元培在完成创办不久就启程归国了。因为9月1日他收到中国驻法使馆转来的时任北洋政府教育总长范源廉电报:“国事渐平,教育宜急。现以首都最高学府,尤赖大贤主宰,师表群伦。海内人士,咸深景仰。用特专电敦请我公担任北京大学校长一席,务祈鉴允,早日归国,以慰瞻望。启行在即,先祈电告。” 虽然各界对此意见纷纭,但蔡元培仍排除困难,于1916年底抵达北京,正式出长北大,抱定的是“以整理故都之学府,引为吾人共同之责任”。当然,虽已离开法国,但蔡元培仍然心寄刊物,对《旅欧杂志》念兹在兹,在归国旅程之中,仍不忘寄稿,《旅欧杂志》第6期(1916年11月1日)刊发其由钵赛致旅法同人书,报告安全状况;第9期(1916年12月15日)上就刊登了“蔡孑民先生来书”,报告了他舟行海上,在新加坡期间的游历情形,如与吴玉章一同拜访林文顺,并会晤林文庆、陈楚楠等人。一方面,《旅欧杂志》可以作为沟通留欧学人的桥梁和媒体空间,但另一方面,也未尝不可说明在蔡元培心目中,对这份杂志是很有感情的。

文化转移问题。或许我们可以进一步说,《旅欧杂志》更集中地体现了蔡元培作为那个时代的人,当时代风气之先,不但能够走出国门,更可以超越简单的救亡启蒙任务之外,而对知识人的本位意识有更深刻的认知,这一点尤其表现在对于文明体关系和文化转移问题的思考上。他们虽然都还不是专门的文明学或文化学学者,但对于文明、文化问题的认知却大有思者气象,值得深入探究。

作为主编,蔡元培自然不能不有所贡献。其在《旅欧杂志》创刊号上发表《文明之消化》一文,篇幅不长,但却别具慧眼,与其日后撰写的《东西文化结合》等文构成蔡氏的文明观,具有很重要的文化史意义,可惜后人关注不够。他开篇即说:“凡生物之异于无生物者,其例证颇多,而著之端,则为消化作用。消化者,吸收外界适当之食料而制炼之,使类化为本身之分子,以助其发达。此自微生物以至人类所同具之作用也。” 在这里,蔡元培已经非常明确地意识到生物界发展的通例,故此将人类、生物、微生物相比较,强调其共性因素的一面。对外界的促进作用,他也有明确意识,这就如同季羡林所言:“从古代到现在,在世界上还找不出一种文化是不受外来影响的。”但蔡元培这里特别强调的一个功能,乃是“消化”。

蔡元培进一步在理论层面对吸收、消化的关系进行论述,“吸收者,消化之预备。必择其可以消化者而始吸收之。食肉者弃其骨,食果者弃其核,未有浑沦而吞之者也。印度文明之输入也,其滋养果实为哲理,而埋蕴于宗教臭味之中。吸收者浑沦而吞之,致酿成消化不良之疾。钩稽哲理,如有宋诸儒,既不免拘牵门户之成见;而普通社会,为宗教臭味所熏习,迷信滋彰,至今为梗。欧洲文明,以学术为中坚,本视印度为复杂;而附属品之不可消化者,亦随而多歧。政潮之排荡,金力之劫持,宗教之拘忌,率皆为思想自由之障碍。使皆浑沦而吞之,则他日消化不良之弊,将视印度文明之尤甚。审慎于吸收之始,毋为消化时代之障碍,此吾侪所当注意者也。”这一段涉及的学理就更为复杂了,以食物做比喻,强调吸收这个阶段非常重要,并非简单地“拿来”而已,必须要有所择弃,有所决断。这里说得容易,但放置在整个历史大进程中,确实相当复杂。陈寅恪对这段中国文化化用印度精华之历史有相当深刻之见地,在他看来,“佛教实有功于中国甚大。而常人未之通晓,未之觉察,而以中国为真无教之国,误矣。自得佛教之裨助,而中国之学问,立时增长元气,别开生面。故宋、元之学问、文艺均大盛,而以朱子集其大成。” 具体言之:“自宋以后,佛教已入中国人之骨髓,不能脱离。惟以中国人性趋实用之故,佛理在中国,不得发达,而大乘盛行,小乘不传。而大乘实粗浅,小乘乃佛教古来之正宗也。然惟中国人之重实用也,故不拘泥于宗教之末节,而遵守‘攻乎异端,斯害也已’之训,任儒、佛、佛且别为诸多宗派,不可殚数。回、蒙、藏诸教之并行,而大度宽容,不加束缚,不事排挤。” 所以他高度评价宋儒的思想史意义:“宋儒若程若朱,皆深通佛教者。既喜其义理之高明详尽,足以救中国之缺失,而又忧其用夷变夏也。乃求得两全之法,避其名而居其实,取其珠而还其椟。才佛理之精粹,以之注解四书五经,名为阐明古学,实则吸引异教,声言尊孔辟佛,实则佛之义理,已浸渍濡染,与儒教之宗传,合而为一。此先儒爱国济世之苦心,至可尊敬而曲谅之者也。” 对于这种对待知识资源的方式,或可仁者见仁智者见智,但必须指出的是,这样一种博大宽容、相互兼济的气象,正是中国之能长久立于文明世界的根本所在。“佛教入骨”之说极为洞察,这里主要看重的其实还是佛家思想进入中国文化血脉根本处,宋代之后的儒释道,其实可谓是一体相通,大的知识精英都是兼治而融通,譬如曾国藩则“外用儒法,内藏黄老”,而这里的黄老与佛家又是牵连甚多的。

作为中国现代学术建立期的核心人物,陈寅恪以其学术实绩和奠立精神蜚声学林,而蔡元培则因为建立制度与学术事功而领袖群伦。但这并不妨碍二者在关系到关系全局的文化关系问题上各有精深之思考与创辟之贡献。说到底,文化转移乃是关系人类文明发展的关键所在,蔡元培的文明观与文化关系观,不仅是他作为一个学人的学理思考,更是他作为一个多维留学人的自然表露,这种经由实践而发展得出的思想观念,是特别值得重视的。当然,文化的转移、迁变和创生的过程,其复杂程度远超过想象,譬如陈寅恪就指出过间接、直接传播文化的利弊关系:“间接传播文化,有利亦有害:利者,如植物移植,因易环境之故,转可发挥其特性而为本土所不能者,如基督教移植欧洲,与希腊哲学接触,而成欧洲中世纪之神学、哲学及文艺是也。其害,则辗转间接,致失原来精意,如吾国自日本、美国贩运文化中之不良部分,皆其近例。然其所以致此不良之果者,皆在不能直接研究其文化本原。” 这里看到的是文化转移过程中的不同路径导致的文化质变现象,其实如果拓展开去,则还有另外一个层面的问题。譬如蔡元培就别出手眼,能看到更深层次的理论性问题:“且既有吸收,即有消化,初不必别有所期待。例如晋唐之间,虽为吸收印度文明时代,而其时‘庄’‘易’之演讲,建筑图画之革新,固已显其消化之能力,否则其吸收作用,必不能如是之博大也。今之于欧洲文明,何独不然。向使吾侪见彼此习俗之殊别,而不能推见其共通之公理,震新旧思想之冲突,而不能预为根本之调和,则臭味差池,即使强饮强食,其亦将出而哇之耳!当吸收之始,则参以消化之作用,俾得减吸收时代之阻力,此亦吾人不可不注意者也。” 这里点出的要义甚为关键,也就是说文化的发展不仅因为外来资源而得以创生,自身的传统之内在转换也同样重要。尤其是在立定根基,确定主体意识方面,后者可能更加关键。蔡元培日后更认为:“综观历史,凡不同文化互相接触,必能产生一种新文化;如希腊人与埃及及美琐达米诸国接触,所以产生雅典文化。”(《东西文化结合》)则特别强调了文化交易的重要功用,具体到《旅欧杂志》而言,乃是由文化实践而导致的文化观念变化的一个重要例证,但其所立足者宏大,所见者则万象具备。或许用文化侨易的概念或许更能显示出这种丰富性和复杂性,即其中既有文化之间变化与不变的两重性,体现出变创与渐常的互补维度,同时也进一步关联起交易与简易,或者归总言之则为二元三维,大道元一,符合恩格斯所说:“整个自然形成一个体系,即各种物体的相互联系的总体。”(《自然辩证法》)蔡元培、陈寅恪那代人对文化体关系的深刻阐释和自觉认知,乃是那代人给我们留下的宝贵精神遗产,值得深入开掘,而这一切又与他们的跨文化实践本身,譬如《旅欧杂志》等各类报刊的创办是不可分开的。

(待续)

责任编辑/胡仰曦