约翰·凯奇就是倡导这一迄今尚未实现的跨媒介革命的先知。[1][美]露西·利帕德等:《艺术的去物质化》(节选),宋倩译,沈语冰、张晓剑主编:《20世纪西方艺术批评文选》,石家庄:河北美术出版社,2018年,第98页。原文最初发表于1968年2月的《艺术国际》。

在学习禅宗之前,人就是人,山就是山。在学习禅宗之时,事物变得令人困惑。在学习禅宗之后,人还是人,山也还是山。唯一的差异就是人不再依附。[2][美]约翰·凯奇:《关于有的演讲》,《沉默》,李静滢译,桂林:漓江出版社,2013年,第198页。

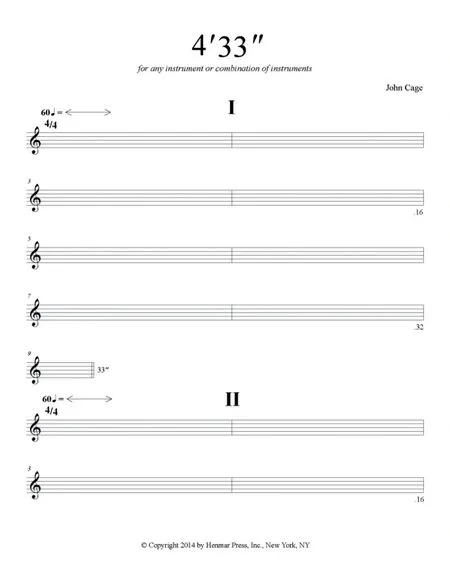

1952年春季学期,铃木大拙(Daisetz Teitaro Suzuki)正式开始在纽约哥伦比亚大学讲授禅宗哲学,整个春季和秋季学期,约翰·凯奇(John Cage)几乎每周五都去旁听铃木的课程。[3]虽然凯奇晚年回忆他曾在20世纪40年代中后期开始旁听铃木大拙的课程,但实际上,铃木大拙在1950年夏天才抵达纽约,1951年春季开始在哥伦比亚大学公开讲座,1952年春季学期才正式开课。哥大档案中并没有官方文献证明凯奇旁听过课程,不过根据一些当事人回忆,凯奇至少旁听过铃木在1952年春季和夏季学期的课程。参见David Nicholls ed., The Cambridge Companion to John Cage, New York: Cambridge University Press, 2002, p.53.同年夏末,凯奇“臭名昭著”的《4分33秒》(图1)在美国纽约州伍德斯托克(Woodstock)市郊半露天的“特立独行音乐堂”(The Maverick Concert Hall,图2)首演,钢琴演奏家大卫·都铎(David Tudor)在现场表演了三段总长度为4分33秒的静默,而凯奇并没有出席。就在不久前[1]具体时间尚有争议,有1952年夏初、1952年8月12日、1952年8月16日几种说法。参见William Fetterman,John Cage’s Theatre Pieces: Notations and Performances,New York and London: Routledge, 1996, pp.97-98.,凯奇在他任教的北卡罗莱纳州黑山实验艺术学院(Black Mountain College),筹划了一次集声音、影像、视觉艺术、舞蹈表演为一体的综合艺术活动《剧场片段1号》(Theatre Piece No.1),也称《无题事件》(Untitled Event)。在“偶发艺术”迅速蔓延的20世纪60年代,这次跨媒介活动被追封为第一件“偶发艺术”作品(或“原型偶发艺术”,proto-happenings),甚至还被誉为“对美国艺术影响最大的一次活动”[2]Mary Emma Harris, The Arts at Black Mountain College,Cambridge, Mass.: the MIT Press, 1987, p.226.。《4分33秒》则更为著名,被公认为20世纪艺术史上的一个“传奇”。[3]参见William Fetterman, John Cage’s Theatre Pieces:Notations and Performances, New York and London:Routledge, 1996, p.69.

图1 约翰·凯奇《4分33秒》乐谱(2014年版)

图2 美国纽约州伍德斯托克 “特立独行音乐堂”(The Maverick Concert Hall)

20世纪40年代末到50年代初,约翰·凯奇曾频繁出入抽象表现主义艺术家群体在纽约的先锋艺术据点“俱乐部”(The Club),并在其中表演了《关于无的演讲》(Lecture on Nothing)和《关于有的演讲》(Lecture on Something)。根据凯奇关于“有”与“无”的分类,笔者认为,《剧场片段1号》和《4分33秒》可分别代表当代艺术“跨媒介”的两种创作方式:一是多种艺术媒介并置的、纷繁喧闹的“有的艺术”;二是完全取消传统艺术媒介的、“沉默”的“无的艺术”。本文即聚焦于20世纪50年代约翰·凯奇这一组奇特的“有的艺术”和“无的艺术”,从回溯“偶发艺术”的当代价值出发,通过对上述作品发生现场的碎片式复原、对凯奇及其周边实验艺术家群体相互交流和彼此身份共识的探讨,包括画家罗伯特·劳申伯格(Robert Rauschenberg)、偶发艺术家艾伦·卡普罗(Allan Kaprow)、后现代舞蹈家摩尔斯·坎宁安(Merce Cunningham)、诗人M.C.理查兹(Mary Caroline Richards)等,以及对20世纪40年代到60年代贯穿欧美文化思潮中的“沉默美学”(the aesthetics of silence)及相关艺术现象的考察,尝试探讨当代艺术“跨媒介”形式的本质、目的及其价值所在。

引言:偶发——“60年代的炼金术”

今天的年轻艺术家不必再说“我是个画家”或“诗人”或“舞者”。他只是“艺术家”。所有的生活都将向他敞开。他将从平凡中发现平凡的意义……人们会感到高兴或害怕,批评家会觉得困惑或好笑,但是我确信,这将是20世纪60年代的炼金术。[1]Allan Kaprow, “The Legacy of Jackson Pollock,”ARTnews, Vol.57, No.6 (Oct.1958), p.57.1952年8月29日《4分33秒》首演现场,一个名叫艾伦·卡普罗的年轻人,此时刚从芝加哥大学艺术史系硕士毕业,在观众席里,完整感受了这前所未闻的“沉默”音乐。“特立独行音乐堂”(图2)是一个半露天的林间小屋,演奏者的静默,使观众转而将听觉注意力转移到树林中微风的声音、屋顶上落雨的声音、以及彼此间的喃喃私语[2]参见William Fetterman, John Cage’s Theatre Pieces:Notations and Performances, New York and London:Routledge, 1996, p.75.——“观众所听到的音乐是该时间段内发生的所有声音”[3][美]凯尔·甘恩:《五十周年纪念版序》,[美]约翰·凯奇:《沉默》,李静滢译,桂林:漓江出版社,2013年,第9页。。20世纪50年代中后期,卡普罗跟随凯奇在纽约“社会研究新学院”(the New School for Social Research)继续学习,并在50年代末成为“偶发艺术”的命名者、发起者和主导者。在卡普罗看来,“偶发艺术”的意义首先在于打破艺术和日常生活的界限,“就好像是第一次,那些勇敢的创造者,向我们展示我们的世界(我们一直拥有它却一直无视它),不止于此,他们还将揭开前所未闻的偶发(happenings)和事件(events)”[4]Allan Kaprow, “The Legacy of Jackson Pollock,”ARTnews, Vol.57, No.6 (Oct.1958), p.57.。而打破现代艺术的媒介限制,则是实现这一消弭艺术和生活界限的一个有效方式。

1959年,卡普罗在纽约鲁本画廊(Reuben Gallery)策划了第一个以“偶发”命名的作品《六部分十八个偶发事件》(18 Happenings in 6 Parts),整个“事件”邀请在场观众参与进来,根据卡普罗提供的材料和简单想法,分成6组进行18个关于日常生活的表演行为,这18个表演不分先后次序,在卡普罗提前搭建的场景中同时进行。通过这种方式,卡普罗想要改变此前精英艺术与平凡生活渐行渐远的态势,反驳艺术家的天才神话,通过让观众参与作品,实现艺术的真正民主化、去政治化。卡普罗认为,作品没有观众,每个人都是艺术的参与者,普通人也可以是艺术家。

20世纪六七十年代,欧美主流艺术从架上走下神坛,在回归日常生活的道路上,持续前行,不断破界,从卡普罗仍坚守的画廊空间,走向更广大的公共空间,进而以艺术体制为矛头,以反主流政治的方式,坠入愈加政治化的道路。无论这一“艺术政治化”的结果如何偏离卡普罗最初“艺术去政治化”的主张,不可否认的是,打破艺术和生活的界限这一诉求,成为主导欧美艺术从盛期现代主义向当代艺术转型的一条重要线索:在对待艺术媒介的态度上,与前者极端的媒介自律和形式主义相比,后者则更明显地采用了跨媒介的创作方式。诚如卡普罗的预言,不限制创作媒介和特定技艺身份的“偶发艺术”和“事件”,成了从现代艺术到当代艺术转型期的“炼金术”,由此,平凡的生活、寻常的物品、甚至日常垃圾和废弃物,都可以“点石成金”般获得进入艺术世界的资格。

那么,在跨媒介的意义上,回到凯奇在1952年的两件作品:相比之下,如果说在《4分33秒》中,艺术的跨媒介性更聚焦于音乐媒介内部,针对的是打破乐音(作为艺术)和声音(作为日常非艺术)之间媒介限制的问题,最终以乐音的完全沉默,即“无”乐音(因此可称为“无的艺术”),实现了来自观众和现场环境的日常声音在场;同年夏天的《剧场片段1号》,则以喧闹的多声道和交错的视觉蒙太奇并置的方式(即“有的艺术”),实践着现代单一媒介艺术向当代综合媒介艺术的转型。而正如凯奇在演讲中所说:“关于有和无是如何,并不互相对立,然而离开对方就无法继续存在”[1][美]约翰·凯奇:《关于有的演讲》,《沉默》,李静滢译,桂林:漓江出版社,2013年,第177页。,在这里,要理解凯奇更为著名的作为“无的艺术”的“沉默”,有必要先回到“有的艺术”——《剧场片段1号》。

一、回忆:流动的“剧场片段”

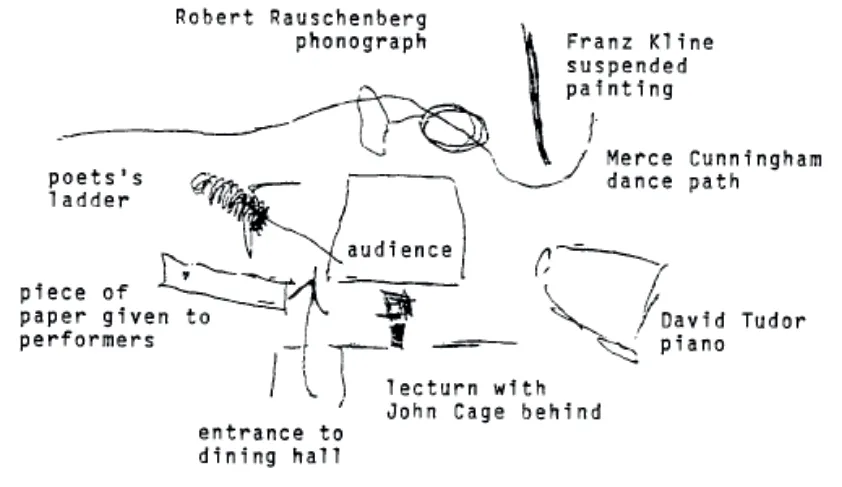

真正的剧场,因为它在动,因为它使用活的工具,在生命不断踉跄跌撞之处,激发影子。演员不重复同一动作,但他不停在动,在做出动作。虽然他会摧残形式,可是在这些形式之后,通过形式的毁坏,他超越了形式,并使其持续更新。[2][法]翁托南·阿铎:《剧场及其复象》,刘俐译注,杭州:浙江大学出版社,2010年,第8-9页。虽然如今《4分33秒》已是20世纪艺术史上最著名的作品之一,但是在1952年夏天的首演,既没有给当时的凯奇带来多么好的名声,也没有给已39岁的凯奇增加实际收入。整个50年代,凯奇仍需依靠各种临时工作度日,其中也包括在黑山学院任教。大约在1952年8月15日的一个傍晚,在黑山学院餐厅里(图3),正装出席的约翰·凯奇向在座的三五十人发表了演讲,根据凯奇回忆,演讲内容很可能是《在茱莉娅音乐学院的讲座》。按照预先计划的“总谱”,一如凯奇的其他“演讲”表演,时而停顿、时而抑扬、时而重复同一个句子,就这样断断续续持续了45分钟,甚至还有人回忆道,实际时长达2个小时。[1]参见William Fetterman, John Cage’s Theatre Pieces:Notations and Performances, New York and London:Routledge, 1996, p.97.

图3 黑山学院1952年《剧场片段1号》平面图(M.C.理查兹1989年根据回忆绘制)

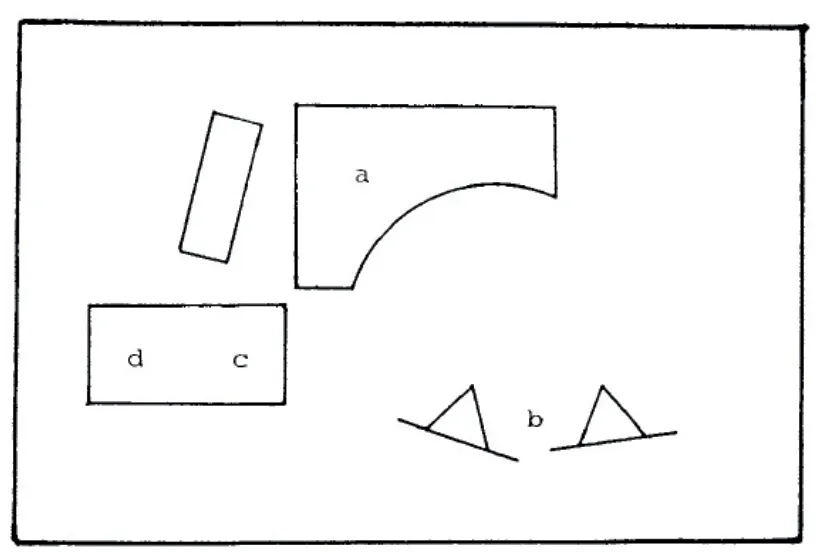

除凯奇演讲外,其他声源也回荡在同一空间里:黑山学院学生劳申伯格在演讲台正对面的大厅另一端,用留声机播放爵士乐[可能是法国女歌手“小云雀”伊迪斯·琵雅芙(édith Piaf)当红的法式香颂,也可能是20世纪初更复古的流行乐];黑山学院教师、诗人查尔斯·奥尔森(Charles Olson)和女诗人M.C.理查兹则爬上大厅另一侧的梯子,轮流朗诵诗歌(可能是他们自己写的诗歌,也可能是别的什么诗歌片段);演奏家大卫·都铎在大厅一角摆弄钢琴,根据都铎的回忆,“很有可能”表演的是凯奇当年新谱的《水之乐》(Water Music),按照《水之乐》曲谱要求,同时还伴有收音机的声响、甚至是倒水的声音。[2]参见William Fetterman, John Cage’s Theatre Pieces:Notations and Performances, New York and London:Routledge, 1996, p.102.(图4)

图4 约翰·凯奇《水之乐》1991年演出现场平面图:a为钢琴,b为曲谱架,c为收音机,d是装水容器

除了多重声音媒介,整个空间的视觉场景也布置得层次丰富:“观众席”头顶天花板上挂着劳申伯格的近作《白色绘画》(WhitePainting);大厅一侧悬挂着弗朗兹·克莱因(Franz Kline)刚完成的黑白油画;大厅另两侧还在分别放映黑白无声电影和彩色幻灯片。其中,黑白电影是关于黑山学院厨师夫妇的日常影像,还有一些风景片段;彩色玻璃幻灯片有手绘的,也有照片制成的,还有的使用了蒙太奇和拼贴手法,有抽象图案,也有具象的物品、食物图片。

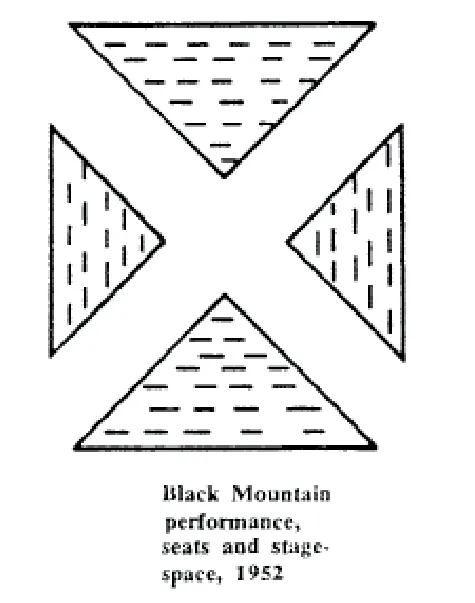

以摩尔斯·坎宁安为首的舞者们在过道即兴舞蹈,期间还有一只狗追着坎宁安跑。长方形“观众席”由四个三角形方阵相对而成(图5),中央和四周留有充足的过道,方便表演者穿梭,而舞台中心并没有任何定点表演。这一排布消除了传统演出中“观众席”的前后等级次序,大厅中央不再是整场表演的中心,声音、视效和舞蹈来自大厅的四面八方。或者说,与传统演出由观众簇拥中心舞台的布局相反,《剧场片段1号》的中心就是“观众席”,观众才是整场演出的中心,而大厅四面的声音和视觉艺术,实际上是为居于中心的观众服务的。此外,“观众席”每个座位上还放着一个杯子,没人知道这个杯子是演出道具、作品的一部分,还是可以使用的普通物品。直到演出快结束时,有表演者来给杯子里倒上咖啡,这时,有些“观众”早已把杯子当成了烟灰缸。

图5 黑山学院1952年《剧场片段1号》观众席平面图(1965年重绘)

通过这样的方式,观众不再是被动的旁观者,在事实上成了《剧场片段1号》的参与者,可以随意从现场多声道、多重视效、流动的舞蹈中截取片段。只要身处这个空间,没有人能置身事外——理解和不理解、选择理解什么、选择无视什么,都已经成为了作品的一部分。而这样的选择和截取,实则触及的是不同的人对“何为艺术”这一更本质问题的不同见解。多年后,坎宁安回忆道,“没有什么是预先谋划的,这只是事件的谜团(complexity),观众可以按自己的选择来理解。”[1]Merce Cunningham, “A Collaborative Process Between Music and Dance (1982),” in Richard Kostelanetz, ed.,Merce Cunningham: Dancing in Space and Time, New York: Da Capo Press, 1993, p.141.

在录影艺术尚未出现的年代,对艺术现场的重返,往往只能依靠时人的图文记录和当事人的口述回忆。而《剧场片段1号》不仅在黑山学院的官方档案中全无记录,没有媒体报道,也没有时人留下的照片和文字记述。因此,上述关于声音、舞蹈、视觉影像的描述,是由不同的当事人在时隔十多年后根据各自回忆拼合而成的,不同的回忆之间还出现矛盾。[2]主要依据1965年凯奇访谈、1972年马丁·杜伯曼(Martin Duberman)对黑山学院当事人的相关访谈以及1987年玛丽·哈里斯(Mary Emma Harris)对黑山学院的研究。参见William Fetterman, John Cage’s Theatre Pieces: Notations and Performances, New York and London: Routledge, 1996, p.97.据说结束时,观众对这次活动的评价褒贬不一,但由于在场观众大多是黑山学院师生,这些同时呈现的艺术活动,实际上又与他们各自日常的实验艺术训练差别不大,因此也就并不显得多惊世骇俗,在当时也才显得并无记录的必要。而回忆的模糊,也反映出这一多线程、无中心、同时空呈现的多重艺术活动,使当事人很难集中注意力于某一种艺术媒介,在一个个“剧场片段”之外,并无整齐划一的集体记忆。

多种艺术媒介在同一时空并置,无中心焦点、平等展现、各说各话、互相扰乱,正如回归黑山学院实验艺术排练的日常,没有指定的中心思想,没有单一的艺术权威,没有艺术媒介等级,没有高深莫测的意味。这才是《剧场片段1号》演出的目的,而上述关于《剧场片段1号》碎片式、模糊的、重叠的,甚至是自相矛盾的回忆,实则是由此目的成功抵达的实际效果。正如多年后,凯奇仍回忆起的这次演讲的结束语:“一根琴弦、一次日落,皆为演出”[1][美]约翰·凯奇:《序》,《沉默》,李静滢译,桂林:漓江出版社,2013年,第26页。——而观众究竟看到了、听到了、感受到了什么,则因人而异,是为“各美其美”。

在1957年的一次关于“实验音乐”的演讲中,凯奇谈到“这种演出”之于“生活”和“生命”的意义:“这种演出是对生命的肯定,既不会试图将无序整顿成有序,也不会暗示创作过程中的改进,而仅仅是一种让我们感受现有生活的方式,一旦人们摆脱了心灵和欲望的干扰,遵循内心的感受,现有的生活就会是如此美好。”[2][美]约翰·凯奇:《实验性音乐》,《沉默》,李静滢译,桂林:漓江出版社,2013年,第16页。此时,相比美国主流文化对构建美国式艺术、重建战后西方文明的宏大叙事而言,在凯奇看来,回归日常生活的诉求,正如同回归每一个具体而平凡的生命本身一样更值得倾注艺术的力量。正如“残酷戏剧”(theatre of cruelty)发起者安托南·阿尔托(Antonin Artaud)在《剧场及其复象》(The Theater and Its Double)开篇中所说:

生活本身在逐渐枯竭,大家却空前热衷于夸谈文明与文化。生活的全面崩溃,导致人心沮丧,恰与对文化的热衷呈奇异的对比。这文化从不曾与生活发生过关系,只想主宰生活……在这个一切都与生命脱节的时代,我们对生命的想法需要全面重新考虑。[3][法]翁托南·阿铎:《剧场及其复象》,刘俐译注,杭州:浙江大学出版社,2010年,第1-3页。

《剧场及其复象》是超现实主义者阿尔托的戏剧论文集,以法文和西班牙文写于20世纪30年代。1958年,凯奇的长期合作者、参与《剧场片段1号》表演的女诗人M.C.理查兹,将此书法语版译成英文。该英译本的出版,也深刻影响了欧美60年代秉持“残酷”行为的激进表演艺术。

二、白板:“处于劣势的一方”

我并不喜欢回避,我开始看出头脑和耳朵的分离毁掉了声音——需要的是一块白板,这让我不仅属于当代,而且成了“先锋”……作为美国人,被训练得多愁善感,我为了噪音而奋争。我喜欢支持处于劣势的一方。[4][美]约翰·凯奇:《关于无的演讲》,《沉默》,李静滢译,桂林:漓江出版社,2013年,第142、156页。20世纪30年代中期,凯奇曾求学于勋伯格(Arnold Schoenberg),虽然勋伯格称凯奇是“最有趣”的美国学生,但当1950年勋伯格列出28个“最优秀”的学生名单时,并没有提到凯奇。[1]参见[美]凯尔·甘恩:《五十周年纪念版序》,[美]约翰·凯奇:《沉默》,李静滢译,桂林:漓江出版社,2013年,第4页。实际上,在凯奇50岁之前的人生旅程中,鲜有人肯定他的“优秀”,而后来随声名而来的,更多也是“白痴和小丑”的坏名声。20世纪三四十年代的大部分时间,凯奇从事着平凡的工作,主要以为舞蹈提供打击乐伴奏谋生。期间,凯奇结识了此后重要的合作伙伴坎宁安,还结识了此时同样声名不佳的杜尚(Marcel Duchamp)。

值得一提的是,虽然凯奇许多被追封的代表性创作手法和作品(比如“预置钢琴”、“偶发行动”、《变化的音乐》、《剧场片段1号》、《4分33秒》),均已在他三四十岁时(20世纪四五十年代)完成,但真正促使凯奇在欧美公共文化领域声名大噪并持续在文艺界产生影响力的,要等到凯奇第一本文集《沉默》(1961)的出版,以及50年代后期开始,凯奇频繁参加电视娱乐节目,并在流行综艺中表演实验音乐。在电视表演中,除间或使用钢琴等传统音乐媒介外,凯奇还广泛使用包括厨具、餐具、玩具、家电、收音机,以及食物、植物、水等多种日常媒介,制造混合的声音效果。这些通过大众传媒展示的公共表演,使凯奇成为大众眼中的“技术怪人”[2]媒体称凯奇为“好看的弗兰肯斯坦”(the good-looking Frankenstein)。参见Caroline A.Jones, “Finishing School: John Cage and the Abstract Expressionist Ego,”Critical Inquiry, Vol.19, No.4 (Summer 1993), p.631.。

多年后,正如杜尚被称为“反艺术”的鼻祖,凯奇和坎宁安也被分别称为“反音乐”和“反舞蹈”的鼻祖。20世纪70年代,坎宁安也终于为艺术史谱系接纳为“后现代舞蹈家”——相比古典芭蕾的柔性典雅,现代舞强调个性和强劲、雄性、阳刚的表现力度,舞蹈动作由情绪带动;而坎宁安则主张回归本性和自然,“情绪(emotion)来自于行动(motion)”而不是相反(图6)。在这个意义上,如果现代舞是聚焦于自我中心(egocentric)的“浓/重”艺术,坎宁安的后现代舞蹈则可被称之为无我的“轻/淡”艺术,坎宁安也因此被追封为“轻之王子”(prince of lightness)。[1]参见Marcia B.Siegel, “Prince of Lightness: Merce Cunningham (1919-2009),” The Hudson Review,Vol.62, No.3 (Autumn 2009), pp.471-478.

图6(左) 坎宁安1952年表演《独舞者和三人公司的16支舞蹈》(Sixteen Dances for Soloist and Company of Three)

回到1948年,这年春季学期,坎宁安开始受聘于黑山学院教授舞蹈,而一同来到黑山学院的凯奇,此时只是作为坎宁安的舞蹈伴奏,并未获得正式教职。直到这一年夏季学期,凯奇才得到了教授作曲的工作资格。[2]参见Eva Diaz, The Experimenters: Chance and Design at Black Mountain College, Chicago and London: The University of Chicago Press, 2015, p.61.实际上,后来的“预置钢琴”(prepared piano,图7),也是凯奇为了伴奏需要,在三角钢琴的琴弦间插入许多螺丝和工业材料,以及日常用品(比如钥匙、勺子),把钢琴改造成了打击乐器。凯奇还事无巨细写下了装配一架“预置钢琴”的说明书,为每个极为寻常的螺丝和配料找到最佳的发声位置。物尽其用,尤其是对废品、垃圾、噪音、熟视无睹的日用品等非主流声音材料的使用,是凯奇实验音乐的一个特色。这与凯奇在人生旅程的大部分时间里,都要面对的来自主流声音的诋毁和嘲笑是同构的——激昂的反抗是一种应对方式,而凯奇常常选择相反的方式:学习“白板”的属性,沉默却坚定地站在“处于劣势的一方”。

图7(右) 约翰·凯奇发明的“预置钢琴”(prepared piano 1954年摄影)

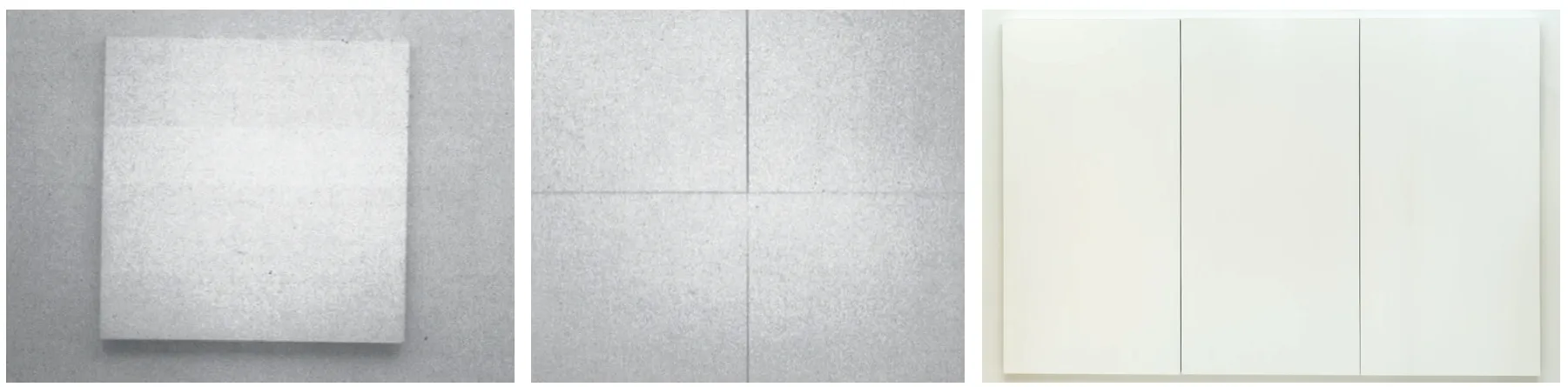

在凯奇任教黑山学院期间,年轻画家劳申伯格也在这里学习和创作。1950年夏天,“抽象表现主义”批评家格林伯格(Clement Greenberg)也来到黑山学院,讲授康德美学和现代艺术史,但劳申伯格经常缺课。1951年,凯奇在黑山学院看到了劳申伯格的新作,一系列《白色绘画》(图8),虽然格林伯格并不认为这是“好艺术”[3]Branden W.Joseph, “White on White,” Critical Inquiry,Vol.27, No.1 (Autumn 2000), pp.92-94.,但凯奇却极为看重这件作品,并且从中看出了玄机。正如劳申伯格称《白色绘画》为“一种生命体的沉默(an organic silence)”[1]1951年10月8日劳申伯格给贝蒂·帕森斯(Betty Parsons)的信。Walter Hopps, Robert Rauschenberg:The Early 1950s, Houston: Houston Fine Art Press, 1991,p.230.,从巨大的白色画板上,凯奇看到微不足道的灰尘、转瞬即逝的光影,那是为以往经过训练的视觉经验所无视的、却一直默默承托起世间万物的生命底色,“白色绘画是灯光、阴影和颗粒的航空站……每个微小的点都是中心”[2][美]约翰·凯奇:《关于艺术家罗伯特·劳申伯格和他的作品》(1961),《沉默》,李静滢译,桂林:漓江出版社,2013年,第134、140页。。

图8 罗伯特·劳申伯格《白色绘画》系列,布面油画,1951年

凯奇甚至将《白色绘画》奉为《4分33秒》的灵感源头:“首先是白色绘画,随后是我的,沉默篇章……哈利路亚!盲人可以重见光明了。”[3]同上,第129、134页。1951年秋天,卡普罗也在劳申伯格画室看到了《白色绘画》。相比凯奇从中看到微尘之类“沉默的存在物”无言的动人力量,卡普罗更为《白色绘画》上反射出自己行走中的倒影所吸引,其中,观者和绘画仿若合二为一,由此激发了卡普罗将观众视为作品一部分的想法。[4]参见William Kaizen, “Framed Space: Allan Kaprow and the Spread of Painting,” Grey Room, No.13(Autumn 2003), p.89.将观众视为参与者,取消艺术观看者和艺术创作者之间的界限,正是卡普罗后来提出的“偶发艺术”的核心要义,“日常生活化”和“公众参与性”也被称为偶发艺术“最为独特的属性”[5]赵炎:《经验拓展的场域——偶发艺术与新媒体实验》,《世界美术》2018年第1期,第18页。。这一引导观众参与作品的手法,自然也融入了上述被称为“原型偶发艺术”的《剧场片段1号》中。

1950年《易经》英译本(即《变化之书》,Book of Changes)的出版,是影响凯奇艺术创作观念变化的另一个重要节点。这本书是根据德国汉学家卫礼贤(Richard Wilhelm)1924年的德文版翻译而成的,一个学生将新出的英译本作为礼物送给凯奇。[6]参见[美]凯尔·甘恩:《五十周年纪念版序》,[美]约翰·凯奇:《沉默》,李静滢译,桂林:漓江出版社,2013年,第8页。从此,凯奇进一步摒弃艺术家在创作中的个人情感、趣味和权威,使用《易经》卦象占卜法,开始主要运用“偶发行动”(chance operation)进行创作。“偶发行动”也译为“随机操作”,即由时机、机缘、偶然的运气来决定艺术活动走向。其具体运用在音乐创作过程中,体现为音乐的音高、时长、强度变化,不再由艺术家主观决定,而是通过投掷硬币的方式“随机”生成。

1951年,凯奇首次运用“偶发行动”的方法,创作了《变化的音乐》(Music of Changes)。这一创作方法也影响了坎宁安的“偶发舞蹈”(chance dance)。同年,凯奇在演讲中说道,“实际上,东方和西方已经不是一个问题,所有这些都在快速地消失;巴凯·富勒乐于指出:追随东方思潮的运动和背离西方思潮的运动在美国相遇,所产生的运动直冲云天——空间,沉默,支持我们的无。”[7][美]约翰·凯奇:《关于有的演讲》,《沉默》,李静滢译,桂林:漓江出版社,2013年,第198页。在1954年的一次欧洲之旅中,持续受《易经》的“变化”哲学影响,凯奇更加感受到欧洲思想的保守僵化:“不幸的是,欧洲思想中,那实际发生的事情,例如突然倾听,或突然打喷嚏,被认为是不够深邃……我所能做的,只是说出那当代音乐中让我震撼,让我尤其感到,正在变化的东西……那是光明,中国人说,也有黑暗。”[1][美]约翰·凯奇:《一个演讲者的45分钟》,李静滢译,桂林:漓江出版社,2013年,第234-236页。

此时的东方文化,在美国主流艺术界正“处于劣势”,无论批评家格林伯格和罗森伯格(Harold Rosenberg)对艺术媒介的观点如何不同,二者却共同致力于将美国艺术与东方艺术(所谓“神秘主义”)撇清关系[2]参见Clement Greenberg, “American-type Painting,”in Clement Greenberg, Art and Culture: Selected Essays, Boston: Beacon Press, 1965, pp.324-358.Harold Rosenberg, “The American Action Painters,”ARTnews, Vol.51, No.8 (Dec.1952), p.22.,而凯奇却为之声援。反之,当20世纪60年代,东方思潮和禅宗已在美国泛滥成时髦的流行文化时,凯奇又常常选择避而不谈,甚至反而与禅宗“划清界限”[3]参见Alexandra Munroe, “Buddhism and the Neo-Avant-Garde: Cage Zen, Beat Zen, and Zen,” in Alexandra Munroe ed., The Third Mind: American Artists Contemplate Asia, 1860-1989, New York: Guggenheim Museum, 2009,pp.199-200.。在这个意义上,正如凯奇所言,“我并不喜欢回避”,“我为了噪音而奋争”[4][美]约翰·凯奇:《关于无的演讲》,《沉默》,李静滢译,桂林:漓江出版社,2013年,第142、156页。——“沉默”并非“回避”,实际上是对同时期流行的抽象表现主义“多愁善感”的煽情以及极度张扬艺术家天才神话的拒绝。同样,“白板”并非空白,存在于乐音之外的日常“噪音”也并非废弃如垃圾,正如不被认为“优秀”的人从不是一无所长。凯奇所做的“为了噪音而奋争”,实际上是以最质朴的、人性本真的“白板”为底色,对每个具体的、“处于劣势的”人(乃至每种具体的、“处于劣势的”文化)致以最基本的尊重。

不是每个人都是天才,也不是每个人都能成就个人英雄主义的神话,但是,每个人(以及每种曾充满生命力的文化)都有可能在某种时刻、被某种主流话语所遮蔽,而成为“处于劣势的一方”。正如凯奇所说,“需要的是一块白板……我喜欢支持处于劣势的一方”——这是劳申伯格的视觉艺术《白色绘画》带给凯奇的启示,也是凯奇继而以“沉默”的听觉艺术对于这一启示的延续。面对同时代抽象表现主义在大众媒体的愈加流行,以及与之相伴的、美国主流艺术圈充满男性荷尔蒙的“造神”运动,以劳申伯格、坎宁安、凯奇为代表的“新达达”则选择回归人性本真,尝试去除附着在艺术家神话中以煽情为目的的陈词滥调。

1953年,在创作《白色绘画》之后,劳申伯格直接拜访了当红的抽象表现主义艺术家德库宁(William de Kooning),说明来意并得到了德库宁的支持:德库宁送给劳申伯格一幅带有铅笔、炭笔、蜡笔和油彩的素描,之后,劳申伯格用了一个多月时间,把德库宁留在画布上的全部笔迹擦除——这就是劳申伯格的另一件“白板”作品《擦除德库宁》(Erased de Kooning drawing,1953,图9)。至此,相比凯奇更强调内观本性、更为中立、无态度的、作为听觉艺术的“沉默”,劳申伯格则以视觉艺术为媒介,在否定美国主流艺术神话的道路上更进一步。

图9 罗伯特·劳申伯格《擦除德库宁》,综合材料,1953年

三、沉默:“两个层次之间”

一切形式的沉默,只能由于一种完全的沉默,才可避免欺诈性……在这里沉默相当于这样一种齐一性的诗意时间,它嵌入两个层次之间,它使那些字词崩裂,这些字词与其说像一套密码,不如说像一束光亮、一片空白、一种谋杀、一种自由。[1][法]罗兰·巴尔特:《写作的零度》,李幼蒸译,北京:中国人民大学出版社,2008年,第47-48页。从1949年到1955年间,凯奇频繁出入纽约艺术家“俱乐部”,这是由画家罗伯特·马瑟韦尔(Robert Motherwell)发起的先锋艺术家群体,成员定期相聚讨论文化艺术,且大都对包括禅宗在内的亚洲文化资源充满兴趣。正是经过“俱乐部”的一系列讨论,终于在1952年,“抽象表现主义”作为“纽约画派”的正式命名出现。[2]参见Irving Sandler, The Triumph of American Painting,New York: Praeger, 1970, p.2.就其中的“抽象”一词而言,显然这一群体以“抽象”的艺术形式为标识,明确反对的是同一时期美国的另外三种主要“具象”艺术运动[3]参见沈语冰:《图像与意义:英美现代艺术史论》,北京:商务印书馆,2017年,第99页。,其中包括“反映论”主导下的“美国场景艺术”(American-scene)和“社会现实主义”艺术,这与格林伯格式讲究媒介自律的、平面性的“形式主义”艺术理论是一致的。而“表现主义”一词也充分体现出这一群体致力于表达情绪、抒情的、非理性的、崇尚艺术家个人英雄主义的艺术风格。

然而,当“抽象表现主义”逐渐成为理论家推崇的“美国式”(American-type)艺术的代表,凯奇却与这一群体渐行渐远。凯奇既不赞同格林伯格抽空艺术语境的“形式主义”,也不赞同宣泄个人情感的“表现主义”。同样受勋伯格无调性音乐影响的德国学者阿多诺(Theodor Adorno),在对格林伯格式“自律艺术”以及对现实主义艺术“反映论”共同的反对态度上,与凯奇是一致的。不过,相比凯奇在20世纪60年代并不排斥实验艺术介入大众文化不同,阿多诺对美国式的文化娱乐业进行了更严厉的批判。阿多诺区分了源自法国“为艺术而艺术”的美学线索,以及源自德国审美教育“为人生而艺术”的美学线索。阿多诺认为,前者在当代已沦为煽情和诉诸视觉享乐的装饰品,成为资本主义文化工业愚民政治和牟取商业暴利的同谋;而后者也已成为当代“道德恐怖主义”原罪之源。简言之,前者是消费的共犯,后者是极权的帮凶,二者在本质上均消解了艺术本身。

对应同一时期的艺术现象,这里的商业性艺术,明显指的是与美国大众媒体密切合作的抽象表现主义,以及随之而来的波普艺术。而政治性艺术则更为明确,即阿多诺所称的“社会主义现实主义”和“西方的道德哲学家”所支持的参与社会的艺术。更明确地说,这里的“西方的道德哲学家”主要指的是萨特(Jean-Paul Sartre),萨特在1947年发表的“文学介入论”(engagement),正是阿多诺这次演讲批驳的起点。而阿多诺在1962年的这次电台演讲中,试图探讨的,则是在上述商业性艺术和政治性艺术之外,“不再具有任何明显的讽刺或介入特征,但是却远超于二者之上”[1]Theodor Adorno, “Commitment,” in Theodor Adorno,Notes to Literature, Vol.2, New York: Columbia University Press, 1992, p.94.的艺术可能性。

此时的欧洲,萨特的存在主义逐渐成为慰藉人道主义创伤和战后重建的时髦哲学。1947年,尚籍籍无名的年轻法国学者罗兰·巴特(Roland Barthes)提出了“白色写作”(也称“零度写作”“中性写作”,1953年以《写作的零度》为题结集出版),针对的是当时法国学界关于文艺是否应当(以及如何)介入社会现实的一次公共讨论,这次讨论正是由萨特在同年发表的《什么是文学》系列文章论述的“介入文学”所引发的。[2]参见金松林:《介入与否:罗兰·巴尔特与萨特的理论分歧》,《文艺理论研究》2018年第2期,第182-189页。面对战后法国的满目疮痍,以及欧洲普遍的人道主义幻灭情绪,萨特提出文学艺术对社会政治的“介入”价值,反对资产阶级艺术家社会责任感的缺失,认为文艺应当积极关注社会现实生活、参与当下政治事件,以达到捍卫个人存在的人道主义目的。然而巴特认为,主张以“思想者”取代“写作者”,进而参与社会现实的所谓“思想式写作”,恰恰是对人的“异化”和对人道主义的背离。

巴特首先以语言形式更为自由的“写作”(writing),区别于萨特意义上已成固有体例的“文学”(literature),认为萨特的“思想式写作”实际上已丧失了“写作”的活力,而巴特却呼吁以重回“写作”的自由实验,“建立一种全新的文学”[3][法]罗兰·巴尔特:《写作的零度》,李幼蒸译,北京:中国人民大学出版社,2008年,第55页。。在当时的冷战语境中,巴特明确称斯大林统治下的“政治写作”为“警察化的写作”,以一种“严格编码的价值语言”,“强加于读者”而压制人性。[4]同上,第16-17页。相比之下,萨特的“伦理式写作”,则是欧美资产阶级知识分子平庸“文学”趣味的代表。在巴特看来,这两种阵营的写作范式看似对立,实则殊途同归,终将因“迷恋于道义承担”“将我从道义上卷入生活”而从中消弭自我,从而落入某种“共谋关系”,“软弱无力”而“毫无出路”。[1][法]罗兰·巴尔特:《写作的零度》,李幼蒸译,北京:中国人民大学出版社,2008年,第19页。巴特所呼吁的“零度写作”,正是在这一两极对立关系之外的“中性项或零项”:“这种中性的新写作存在于各种呼声和判决的环境里而又毫不介入其中;它正好是由后者的‘不在’所构成……它是一种以沉默来存在的方式”[2]同上,第48-49页。——这里的“沉默”,实为跳出当时两种强权话语的“第三种可能”。

凯奇也多次提到,“沉默”音乐是在“两种差异性声音之间”,不选择任意一端。反之,“沉默”音乐转而回到“沉默”本身,重新发现“沉默”作为音乐存在的内在价值。“人人皆有一首,根本不是歌的歌曲:那是唱歌的过程,和你唱歌的时间,你在,你所在的地方”[3][美]约翰·凯奇:《关于无的演讲》,《沉默》,李静滢译,桂林:漓江出版社,2013年,第171页。,听见“沉默”,也意味着有无限可能的、不可预知的生命本身的重现:“当所有这些以及其他目的不存在时,沉默就会成为其他东西——再不是沉默,而是声音,是周围环境的声音。这类声音的本质是变化莫测。”[1][美]约翰·凯奇:《作为过程的作曲》,《沉默》,李静滢译,桂林:漓江出版社,2013年,第27-28页。

由此,从20世纪40年代末的法国学者巴特,到60年代初的德国学者阿多诺,可以看到,从“非此即彼”二元对立的选择中跳出,尝试探索“第三条道路”,是绵延50年代欧美思想界的一条潜流。其中,白色、零度、沉默,即是对这“第三条道路”从视觉、感觉、听觉不同角度的共同描述。而无论是美国本土艺术家劳申伯格的《白色绘画》(1951)、凯奇的《4分33秒》(1952),还是法国艺术家伊夫·克莱因(Yves Klein)的《虚空》(le Vide,1958,图10)和《跃入虚空》(Saut dans le Vide,1960,图11),以及意大利艺术家曼佐尼(Piero Manzoni)的《无色画》系列(Achromes,1957-1963,图12),白色、沉默、虚空,也是20世纪50年代欧美当代艺术家频频触及的创作方法和创作主题。

图10(左) 伊夫·克莱因《虚空》展览,1958年

图11(右) 伊夫·克莱因《跃入虚空》,哈利·项克(Harry Shunk)摄影,1960年

图12 皮耶罗·曼佐尼《无色画》系列,综合材料,1957年至1963年

回到《剧场片段1号》在黑山学院上演的1952年。这一年,罗森伯格首次提出了“行动绘画”(action painting),用以描述不同于欧洲抽象艺术和表现主义传统的、美国当代艺术家的真正原创性。在罗森伯格看来,美国抽象表现主义艺术的原创性,在于绘画“行动”(过程),是“行动本身所蕴含的存在”,而不是“拟形的”、形式主义的绘画“作品”(物)。这一“行动”直接生发自艺术家对美国现实真切的日常生命体验,是真正的“美国性”之所在:“绘画是一种行动的观念,与艺术家的生命历程密不可分……它并非某种固有形态的艺术品。它甚至不必拥有一种风格。”[2][美]哈罗德·罗森伯格:《美国行动画家群体》,郑弌译,沈语冰、张晓剑主编:《20世纪西方艺术批评文选》,石家庄:河北美术出版社,2018年,第65-72页。有学者认为,“行动绘画”对回归生命本身的强调,实际上是在以回归日常生活、回归人性的“行动”的方式,寻找跳出冷战主流二元对抗话语的路径;而同年上演的《剧场片段1号》中,弗朗兹·克莱因的黑白油画作为视觉背景之一,在黑白隔离带之间,设置了空白“中间地带”,这一独特的三层空间格局(图13),也被认为是艺术家对于“第三条道路”的隐喻。[3]参见Valerie Hellstein, “The Cage-iness of Abstract Expressionism,” American Art, Vol.28, No.1 (Spring 2014), p.67.

图13 弗朗兹·克莱因《绘画》(Painting),布面油画,1952年

20世纪60年代中后期,苏珊·桑塔格(Susan Sontag)将50年代以凯奇为代表的“温和的沉默”,与60年代更为激进的诉诸极限体验、疯狂和死亡的“喧闹的沉默”,统称为当代“沉默”艺术。在桑塔格看来,“沉默是艺术家最为与众不同的姿态:借由沉默,他将自己从尘世的奴役中解放出来,不再面对自己作品的赞助商、客户、消费者、对手、仲裁人和曲解者……蔑视的是由资产阶级理性主义文化建立的‘意义’”[1][美]苏珊·桑塔格:《激进意志的样式》,何宁等译,上海:上海译文出版社,2007年,第8、35页。。在这里,“沉默”并不蔑视作为人类本性一部分的“理性”,“沉默”蔑视的是依附性的、党派化的、被建构的、外在于人性的“理性主义”。借由当代艺术的“沉默美学”,桑塔格试图唤起的,是人类对于“灵性”的回归:“所谓‘灵性’就是力图解决人类生存中痛苦的结构性矛盾,力图完善人之思想,旨在超越的行为举止之策略、术语和思想”——“沉默”作为20世纪五六十年代先锋艺术的一条重要线索,在桑塔格看来,正是人类思想“这一灵性最活跃的隐喻之一”[2]同上,第5页。。

四、本质:从“跨媒介”看当代艺术的三个层次

凯奇从20世纪的病态艺术中找到了出路,发现了一个更有活力、更轻松、更新奇的世界,而我们却一直没有意识到这个世界的存在。沉默就是通往这个世界的旅行指南。每次造访这个世界,都能让脚离地更远一些。[3][美]凯尔·甘恩:《五十周年纪念版序》,[美]约翰·凯奇:《沉默》,李静滢译,桂林:漓江出版社,2013年,第21页。本文着眼于当代艺术的“跨媒介”特性,并从三个层次进行了剖析。第一,从艺术形式上看,当代艺术“跨媒介”的本质是超越现代艺术的形式主义。这既是对现代艺术形式创新的推进,也是对现代艺术形式表象的消弭,最终,当代艺术试图抵达的是超越艺术形式的心灵秩序,是艺术形式(以及形式赖以依存的媒介)的有无相生、色空无异。第二,当代艺术“跨媒介”的出发点是跳出单一视点和身份同一性,是“劣势”文化资源(包括20世纪中期西方主流社会中的东方文化)和多个非主流主体、媒介的集体合作,达成的是更广大群体和受众的各取所需、多元共生。第三,当代艺术“跨媒介”的落脚点是经由非人类中心视角,重回自然本性、宇宙秩序,这也是铃木大拙、凯奇和凯奇研究者们所反复强调的“让脚离地更远一些”的真正含义。大致而言,这三个层次也分别对应本文三个主体部分的论述。

首先,就艺术形式创新而言,凯奇策划的第一件“偶发艺术”作品《剧场片段1号》,引领了20世纪五六十年代欧美当代艺术中多种媒介共时性在场的创作方式。《剧场片段1号》现场极为嘈杂纷繁,以声音媒介(音乐、朗诵、演讲)、视觉媒介(绘画、默片影像、幻灯片)、表演媒介(舞蹈、行为、观众参与)综合并置的方式,打破了现代艺术清晰的媒介界定。这也是凯奇对当时黑山学院校长约瑟夫·阿尔伯斯(Josef Albers)传承自包豪斯“设计”理念的进一步推进[1]参见Eva Diaz, The Experimenters: Chance and Design at Black Mountain College, Chicago and London: The University of Chicago Press, 2015, p.78.:凯奇继承了“设计”精神的民主性和日常性,但反对把艺术作为“设计”进行严格的规划和批量生产。正是对欧洲先锋艺术中这一条“设计”脉络的批判性继承和反思,激发了凯奇向东方寻找思想资源,而《易经》所主张的“时机”/“偶发”(chance),则契合了凯奇对于来自非人力可控的“变化”的领悟。而有趣的是,凯奇在实操中发现,不以人的意志为转移的“偶发行动”的结果,往往又呈现出某种秩序性,指向某种超越性的、宇宙终极“秩序”,即偶然中的必然、变化中的不变、无序中的有序。

由此,从同时吸纳欧洲先锋“设计”(强调激发人的创意)和中国哲学“变化”(强调遵循自然之道)这两条看似矛盾但实则互为表里、在更高层面上契合的创作理念上看,和凯奇其他关于“有的艺术”的多种媒介并置类似,《剧场片段1号》既不是无秩序,也不是反秩序的,而是去除现实陈腐秩序的条条框框,以看似错乱无序的表象,促使观众内观独属于每个人的艺术体悟——这是充满独特生命力的、因人而异的心灵秩序,它们共同的汇流,则指向更为终极的宇宙秩序:正是这些流动的、无固定舞台中心的、各取所需的、多视角的、个人化的体悟,共同构成了既多元异质、又共存共生于同一作品场域的更高时空秩序。正如对于《剧场片段1号》各不相同的回忆片段所显示的,达成一致的事实确证并不是作品的目的,而理解每个人回忆的各不相同、同中有异、异中有同,才是作品价值的真正完成。

其次,就当代艺术“跨媒介”的出发点而言,本文(第二部分“白板:‘处于劣势的一方’”)回到这一“跨媒介”艺术形式生发的语境,通过考察20世纪四五十年代,凯奇与舞蹈家坎宁安、画家劳申伯格以及偶发艺术家卡普罗之间的艺术交流互动,揭示出这一群体在同时代西方主流文化艺术语境中共同的“劣势”身份。由此,本文认为,西方非主流艺术群体对晚期现代主义艺术(以媒介纯化的形式主义为创作方式)愈加严格的文化等级秩序的反抗,实为当代艺术“跨媒介”创作与合作的出发点之一。其中,西方非主流群体与边缘文化(包括东方文化)的联合,即跨文化的创作思维转向,是促成当代艺术“跨媒介”的一种有效路径。

在西方语境中,“身份”(identity)与“同一性”是同形词,对“身份”标签和等级的质疑,也是破除“同一性”、转而寻求多元共存可能性的一个起点。近年有学者从身份政治和酷儿理论的视角,挖掘出凯奇、坎宁安、劳申伯格的男同性恋身份,认为“沉默”和“白板”系列作品,实际上真实呈现出20世纪50年代美国主流中产阶级“恐同文化”道德体系下,边缘群体的身份失语——而在当时的语境下,同性恋亚文化又与亚洲文化共享作为“阴柔文化”的边缘身份(尤其是相比恣意挥洒、雄健阳刚的“美国式艺术”之代表“抽象表现主义”),这也解释了何以这一边缘群体对于“有无相生”“众生平等”的禅宗和佛教文化更易接受。[1]参见David Nicholls ed., The Cambridge Companion to John Cage, New York: Cambridge University Press,2002, pp.26-28.在这个意义上可以说,是美国战后整齐划一的中产阶级道德秩序以及西方中心主义文化霸权,首先抛弃了凯奇及其周边的艺术家群体,进而反向促成了这些“劣势”群体以“跨媒介”合作的方式联合起来,同时,转而吸取同样身处“劣势”的东方文化资源,最终激发出跨文化和跨媒介的艺术合作。这也是战后晚期现代艺术向当代艺术转型阶段最具活力的创作方式之一。

最后,就当代艺术“跨媒介”的意义、价值,及其或可带给未来艺术的启迪而言,本文(第三部分“沉默:‘两个层次之间’”)从上述《剧场片段1号》作为“有的艺术”,最终落脚在对“无的艺术”的探讨。以去除全部人造声源的《4分33秒》为代表,这一“沉默”“空无”的艺术创作方式,贯穿20世纪五六十年代欧美艺坛。究其同时代并行的思想理论线索,无论20世纪40年代后期法国学者罗兰·巴特主张的“零度写作”、60年代初德国学者阿多诺同样对萨特“介入”艺术观的反驳,还是60年代后期美国学者苏珊·桑塔格推出的“沉默美学”在具体主张上有何差别,其共同点之一,均是试图跳出冷战两极对立、非此即彼的二选一,转而尝试在“两个层次之间”探索“第三条道路”的可能性。“沉默”艺术既不认同依附于政治权力的艺术,也不愿融入将人性和艺术“异化”为商品的西方主流商业逻辑,正是在这个意义上,桑塔格认为,当代的“沉默”艺术是真正诉诸人类“灵性”的思想形式。

五、结语:“人不再依附”

我们在街道上散步,突然,一位美国女士问道:“铃木博士,我们整个晚上都在问您问题,却什么问题都没解决,对此您是怎么看的呢?”博士笑着说道:“这就是我喜欢哲学的原因:没有人获胜”。[2][美]约翰·凯奇:《作为过程的作曲》,《沉默》,李静滢译,桂林:漓江出版社,2013年,第51页。这是凯奇记录的,铃木大拙与“一位美国女士”的对话。在这里,不解决实际“问题”,是因为在这场解决或不解决问题的选择中,“没有人获胜”。并非没有输赢、没有胜负,在现实生活中,在冷战仍持续的时代,没有人能实际逃脱宏大叙事的博弈,先锋艺术也毫不意外地被频繁指控卷入美国中情局的“阴谋”。[3]参见Irving Sandler, The Triumph of American Painting,New York: Praeger, 1970.而无论现实博弈的输赢胜负如何扭转,每个被裹挟其中的赢家或输家、被外在叙事所遮蔽的人性、被异化的个体生命,都是博弈的受害者。以跳出“人”的视角俯瞰,正如铃木大拙所说,“没有人获胜”。正是在这个意义上,“沉默”作为对现实博弈的逃离、对非此即彼选择的反抗、对日常生命存在的回归,成为20世纪50年代当代艺术的一种新语言:从形式上看,它既是无形式、反形式的,是空白的、无声的,同时也是超越媒介形式的,是自足的,即桑塔格所说的充满“灵性”的、跨界的思想形式。

去年冬天,铃木博士在他的禅宗课堂上说,“学禅之前,人是人、山是山。学禅之时,你变得困惑,你不确知,人是不是人、山是不是山。学禅之后,人是人、山是山”。课后有人提问,“铃木博士,学禅之前的‘人是人、山是山’和学禅之后的‘人是人、山是山’有什么区别?”铃木回答,“是一样的,只是好像你让脚离地更远一些”。[1]John Cage, “Juilliard Lecture,” in John Cage, A Year from Monday: New Lectures and Writings by John Cage, Middletown: Wesleyan University Press, 1967,pp.95-96.

禅学家铃木大拙的影响,在凯奇的讲座和写作中频繁出现。正是1952年《在茱莉娅音乐学院的讲座》中(这也是凯奇在《剧场片段1号》的演讲),凯奇第一次公开提到了铃木大拙。而相比铃木婉转的回答,凯奇则更直接道出“参禅”前后的变化在于,“唯一的差异就是人不再依附”[2][美]约翰·凯奇:《关于有的演讲》,《沉默》,李静滢译,桂林:漓江出版社,2013年,第198页。——人和山各自都没有变,只是人与山所处的位置不同了,人走出了山,或者说是飞身而起,“让脚离地更远一些”。在这个意义上,参禅后的变化,实际上是视角的升维:超越人类世俗利益的纷争纠缠,经由非人类中心视角,重回自然本性和宇宙秩序,即“让脚离地更远一些”。由此,虽然当代艺术“跨媒介”的特性,的确有其根深蒂固的西方现代主义起源(正是与西方现代主义艺术对媒介纯化的强调相比,当代艺术才鲜明地以“跨媒介”为特征),但是,与源自包豪斯的西方现代先锋“设计”理念最终导向“千人一面”(至少是从逻辑上)的趋同相比,当代艺术“跨媒介”的创作方式,又是对东方文化资源的汲取,是在富有东方智慧的“变化”(或“偶发”)中探索艺术创作“因人而异”的多元共生。

由此,无论是“有的艺术”还是“无的艺术”,表象的相同或是不同,并不是当代艺术的“灵性”真谛。这也可以解释缘何凯奇时而主张“有的艺术”、时而主张“无的艺术”——这一行为看似自相矛盾,却揭示出凯奇从东方文化中汲取的有无相生、色空无异、破除我执:在凯奇看来,“无”也可以是更大限度的“有”。正如“沉默”篇章,以“无”的方式,抵抗看似华而不实的“有”(人为的乐音)和实质上的“无”(自然的声音),在这个意义上,“有”和“无”的表象并无本质分别。而不落入二选一陷阱、跳出世俗利益纠纷的“无分别心”,就凯奇及其同时代具有积极影响力的实验性作品而言,正是当代艺术发端之时,在主流冷战叙事之外,激发其超越现代形式主义艺术的原点生命之所在。

除铃木的日式禅宗哲学,凯奇对《易经》《道德经》《黄檗禅师传心法要》等中国哲学、道家、禅宗经典也是熟识的。[1]参见David W.Patterson, “Cage and Asia: History and Sources,” in David Nicholls ed., The Cambridge Companion to John Cage, New York: Cambridge University Press, 2002, pp.41-62.关于艺术创作的未来或终点,凯奇曾说道,无论“进入”还是“跃出”,“一旦完成,就应忘记”,有学者认为,这一领悟显然来自于《道德经》“功遂身退,天之道也”。[2]同上, p.57.由此,20世纪中期,欧美当代艺术的一条潜流与东方哲学殊途同归,共同指向在混沌中见秩序、不变应万变、参悟三重境界后,对本性/自然的终极回归。这里的“本性/自然”(nature),既是微观层面的人性本真,也是宏观层面的自然秩序。而无论是参悟“无分别心”的禅宗心性,还是仰望超越人类中心主义的“天之道”,均可为当下陷入范式化、庸俗化、依附性的“当代艺术”,提供某种再出发的思想线索。也正是在这个意义上,约翰·凯奇的艺术思想,与同时代前沿科学和哲学思潮[如定量分析非线性系统的“混沌论”(chaos theory)]是同步的。[3]参见Marc G.Jensen, “John Cage, Chance Operations,and the Chaos Game- Cage and the ‘I Ching’,” The Musical Times, Vol.150, No.1907 (Summer 2009),pp.97-102.虽然被持续简化误读以至走向极端的虚无主义,但是凯奇的积极影响并未全然泯灭,一如作曲家约翰·亚当斯(John Adams)所说,“凯奇所表现出的内容,同战后欧洲先锋派的消极音调和序列主义的伪科学性形成了尖锐的对比……(是)神圣的文本”[4]转引自[美]凯尔·甘恩:《五十周年纪念版序》,[美]约翰·凯奇:《沉默》,李静滢译,桂林:漓江出版社,2013年,第10页。——这也是而今重审这一段历史的意义所在:通过发现当代艺术“此曾在”的一条潜在线索,我们探索的是“回到未来”的可能性,尝试重拾的,是置之死地而后生的、关切人性思想形式与“灵性”的、真正具有“当代性”的“艺术的力量”。