胡芝风简介:1938年出生于上海。京剧表演艺术家、戏曲理论家,中国艺术研究院研究员、一级演员。中国戏曲表演学会名誉会长,香港演艺学院荣誉院士,第七届至第十届全国政协委员,享受国务院政府特殊津贴。自幼学习京剧和昆剧,师从魏莲芳、杨畹农、包幼蝶、方传芸、朱传茗、吴继兰、薛兰芬、刘君麟、王福卿。1956年考入清华大学工程物理系。1958年申请走艺术道路,得到学校支持,休学一年,到广州市京剧团演出实践。1959年经清华大学批准肄业。同年,拜梅兰芳为师。1960年在苏州市京剧团担任主演,1980年兼任该团团长。主演的京剧电影《李慧娘》获文化部1981年“优秀影片奖(优秀戏曲片)”。1982年获江苏省劳动模范称号。1985年至1987年,在中国艺术研究院戏曲理论研究班学习,毕业后,调入中国艺术研究院从事戏曲研究工作。出版的专著有《艺海风帆》《胡芝风谈艺》《戏曲演员创造角色论》《戏曲艺术二度创作论》《戏曲舞台艺术创作规律》《戏剧散论》《胡芝风戏曲导演手记》;发表文章约260篇;多次受邀到国内外的高校和各省市戏曲理论班讲学。导演的剧目约六十余出,其中11位主演获得“梅花奖”。

胡芝风从清华校园的一名大学生,转型成为京剧演员,因主演京剧《李慧娘》而饮誉大江南北。此后,她又从闻名遐迩的京剧演员转型成为一名默默无闻的研究人员,运用学到的理论知识指导舞台创作,最终成为一名学者型导演。她几度华丽的转身成就了传奇人生。

作为“前海学派”的一员,胡芝风谨遵张庚、郭汉城等前辈的教诲,扎根于戏曲舞台寻求艺术规律,将前辈的经验进行学理性的思考,将自己零星的感悟及时地加以总结,以理论指引实践,又在实践当中提升理论。她对戏曲舞台艺术从实践到理论再到实践的再认识,旨在寻找戏曲传统美学精神与时代审美在戏曲舞台上的契合点,那就是既要规范于戏曲的传统创作规律,又要贯彻时代精神。她在导演实践中把握戏曲的美学精神:写意、传神、虚拟、意象、中和美,以及程式化等戏曲专属的表现形式,用自己的“二度创作”烛照戏曲艺术的未来之路。

一、从清华大学的学生到梅兰芳大师的弟子

熊姝(以下简称“熊”):您曾经考取清华大学工程物理系,但是由于对京剧的热爱,您放弃了做工程师的理想,选择做一名戏曲演员,并有幸成为梅兰芳大师的弟子,梅先生对您当演员的决心很是赞赏,风趣地称您为“大学生小徒弟”。他对您一生的艺术事业产生了深远的影响,能谈谈从梅先生身上您学到了哪些独具价值的精神品格?胡芝风(以下简称“胡”):那还得从我的家庭说起。我是1938年冬天出生于上海。父亲是华东联运公司专员,家境还算殷实。我的外婆是个戏迷,常常抱着我到离家最近的天香剧场去看绍兴戏,也就是后来的越剧。父亲喜欢看京剧,我平生开口唱的第一句京剧,是父亲教给我的一句“芍药开牡丹放花红一片”。

父亲对我的兴趣爱好很支持,让我学过骑马、游泳、芭蕾、钢琴等。当我提出要学习京剧的时候,父亲一如既往地支持我,经周信芳先生的介绍,先为我请来了吴继兰老师,吴老师擅长教花旦戏。她第一次见到我,对我说了一句话:“只有爱戏才能不怕吃苦。”这句话我牢记了一辈子。吴老师教给我的第一出戏是《拾玉镯》,没想到,看似十分轻松自然的动作,原来却有着严格的规范,每个细小的动作里都包含着节奏感和姿态美。之后,周信芳先生又先后介绍了梅派魏莲芳、杨畹农、包幼蝶老师,传统青衣薛兰芬老师,昆剧方传芸、朱传茗老师,梆子戏王福卿老师,小生杨小培老师等为我教戏,还有盖派武生刘君麟老师教我练功,朱庆辉、朱庆舟光、卢文勤老师为我操琴吊嗓。周先生认为转益多师,可以打下比较扎实的基础。

父亲把二楼客厅腾空,作为我的练功房,有地毯,有一架穿衣镜可照身段,还有一排近三尺高的书柜可以压腿。每天清早,我睁开眼睛就跑到练功房,把腿往书柜上一搁,压腿、踢腿、拿顶、下腰……然后跑到楼下,边吃早饭,边由外婆给我梳头。下午放学后,除了做功课、学戏,就在练功房里练功,练得筋疲力尽,就干脆躺在地上,任凭汗水滴在地毯上,觉得世上再没有比这更快乐的事了。

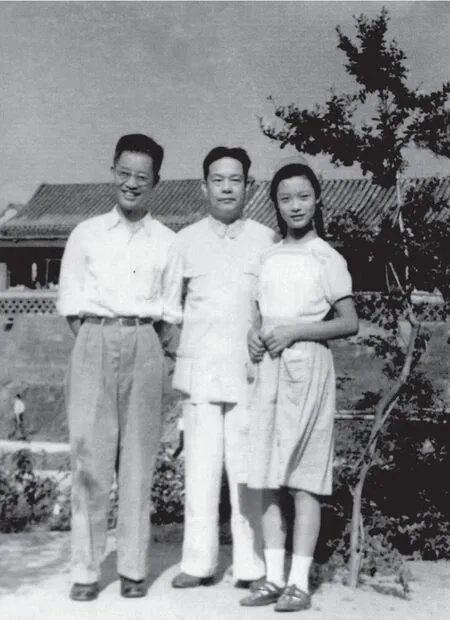

图1 胡芝风与父母的合影

密集的学戏、练功、吊嗓、背戏,占去了我大部分课余时间。我于1950年至1956年就读于上海南洋模范中学,老师很优秀,学生听课很有兴趣。我争取在课间完成一部分作业,在上下学的路上,边骑自行车边背台词、哼唱腔。就这样,我养成了惜时如金、见缝插针的习惯。

1956年我考取了清华大学工程物理系。在报到的人群中,我可能是最“显眼”的,因为割舍不下京剧,我是带着刀枪把子进学校的。在清华读书期间,我在体育馆练功,在音乐室吊嗓。我还参加了学校的京剧社,在学校大礼堂演出过《穆柯寨》和《霸王别姬》。在科学与艺术之间,我越来越意识到难以兼顾,为此徘徊良久,终于作出了艰难的抉择,放弃当一名工程师的梦想,选择做一名戏曲演员。当时的清华大学党委书记何东昌等领导经过慎重研究后,特准我休学一年,去进行演出实践,如果想返校,还可以继续学业。当我背起刀枪把子一步一回头地惜别清华园时,暗下决心,无论遇到什么艰难险阻都要咬牙坚持下去,不辜负母校对我的厚爱。我与清华的情缘难以割舍,之后,我曾多次回母校演出、讲座、参加校庆活动。

图2 胡芝风与父亲胡选斌(左)、周信芳(中)的合影(1959年北京)

周信芳先生指导我,要“下海”做一名演员,必须提高艺术境界。经他向梅兰芳先生推荐,1959年,我父亲陪我北上拜梅兰芳先生为师。一见面,梅先生便赞赏我要当京剧演员的决心,风趣地称我为“大学生小徒弟”。拜师那天,我心中所仰慕的欧阳予倩、荀慧生、萧长华、姜妙香、俞振飞、言慧珠、朱光潜、徐兰沅、马彦祥、张梦庚、许姬传、许源来、梅葆玖、梅葆玥等戏剧前辈都到了场。我恭恭敬敬地向梅兰芳夫妇行跪拜叩头礼。梅先生高兴地对在场的人说:“我年纪大了,本不打算再收徒弟了,可是,芝风是大学生来从艺,我心里高兴,就破例再收一个,算是关门徒弟吧。”师从梅先生后,梅先生不仅指导我提升唱腔、身段、刻画人物,还讲他如何从绘画和雕塑中吸收营养,尤其是梅先生的“移步不换形”的艺术理论,对我的艺术道路影响深远。

图3 胡芝风拜师梅兰芳(前排中)的拜师会合影

图4 胡芝风与梅兰芳的合影(1959年)

梅兰芳先生的创新与他的博学有关,他在演出练功之余,会抽出时间学画、练剑。他还注重向地方戏曲学习,对陈伯华老师演出的汉剧《宇宙锋》十分赞赏,说她演的路子,有的地方比京剧强。梅先生为人谦虚,讲究大爱,对艺术追求大美和整体美。他是京剧旦行里程碑式的人物。梅先生的《舞台生活四十年》是我们用之不尽、学之不倦的著作,是对我们的教诲,这也是后来我能够做理论工作的渊源。梅先生还把京剧艺术介绍给世界,得到布莱希特、斯坦尼斯拉夫斯基、卓别林这些西方艺术大师的承认,他是民族戏曲的骄傲。梅先生永远是我们学习的楷模。

二、与《李慧娘》的半生缘

熊:1961年,您在22岁的时候首演了京剧《红梅阁》,在形式美上有所改进,比如去掉鬼戏的恐怖感,当时的演出很受观众欢迎。时隔17年之后的1979年,您在40岁的年纪再度演绎《红梅阁》,你将李慧娘这个人物形象演绎得更为丰满,受到观众热烈欢迎,被誉为“胡旋风”。当时这出戏的演出盛况空前,在全国演出了六百多场,1981年在北京演出,还受到了文化部的嘉奖,后来拍摄成戏曲电影《李慧娘》,获优秀影片奖。请问您从《红梅阁》到《李慧娘》,是如何进行调整和改进的?胡:与《李慧娘》结缘还要从1960年说起。1960年我加入了苏州巿京剧团。1962年,我到上海观看了李玉茹老师演出的京剧《红梅阁》,对剧中的“李慧娘”可谓一见钟情。我将全剧的流程用速记记录下来,学演这出戏,并进行一些加工。我将李慧娘从扮相到身段、服饰,在形式美上进行了改进,去掉鬼戏的恐怖感,吸收川剧、秦腔、芭蕾舞等艺术成分融化在表演当中。我主演的《红梅阁》受到观众的热情鼓励,尤其在武汉民众乐园连演一个多月,场场爆满。

由于我们剧团是“大集体”,需要以演出卖票生存。“文革”期间,我白天挨斗,晚上登台唱样板戏,饰演过李铁梅、阿庆嫂、方海珍、江水英、柯湘等。只要让我演出,我就努力地琢磨人物,力求塑造人物的特色。我常常把自己比作“岩缝中的小草”,要活出绿意给命运看。

1979年春,剧团书记要我重新演出《红梅阁》。时隔17年了,还能找回李慧娘吗?我的心头五味杂陈。不惑之年,重新演绎李慧娘,我感到必须重新认识她。新演绎的《红梅阁》剧名改为《李慧娘》。我从改剧本着手,并全方位加工此剧。原剧本是从贾似道带着李慧娘等歌妓游西湖开场,我在修改剧本时,在前面加了两段序幕,交代贾似道得知裴舜卿等太学生上本参奏他,以及交代李慧娘被抢进贾府。还有我对李慧娘性格特征的修改,生前作为弱女子面对权力无奈求生,死后是身无桎梏的复仇女神,突出李慧娘阴魂救护裴舜卿的动机并非为了男女情爱,而是为了拯救天下苍生,提升了剧本的思想品格。同时我对剧本中其他主要角色裴舜卿、贾似道的性格也进行了加工。除此之外,我对舞台表现也进行了一些技艺上的加工。比如,李慧娘阴魂从地府去人间时,服装和阴阳宝扇的变色,还有结尾的亮相,我把原来坐在桌子上的亮相,改为缓缓升天,象征正义终于战胜邪恶,使观众心头对贾似道的愤恨得到了疏泄……这些细节,我都是从主题和人物出发进行了深入思考,以求将李慧娘的人物形象演绎得更为丰满。1980年我们剧团的《李慧娘》,一路巡演半年多,12月中旬演到北京,转演了五个剧场,客满了一个多月。

中国剧协为我们召开了两次座谈会。一次是由中国京剧院名誉院长阿甲先生主持,出席的有马彦祥、吴雪、马少波、张君秋、金紫光、李超、任桂林、黄宗江、史若虚、范钧宏等戏剧界知名人士。专家老师们肯定我们在传统基础上的创新。阿甲先生比喻我们是“农村包围城市”,因为我们是从小地方来的戏,轰动了首都。专家们评价我们的《李慧娘》“给古雅的京剧灌注了新鲜血液,在北京观众中产生的影响,就像当年四大徽班进京,冲击了宫殿艺术,推动了京剧改革”[1]胡芝风、熊姝:《我与〈李慧娘〉的半生缘》,《传记文学》2020年第1期,第146页。。

另一次座谈会是由中国剧协时任常务副主席刘厚生先生主持,出席的有刘长瑜、刘秀荣、王玉珍和金桐等戏曲表演艺术家。他们肯定了我融化吸收川剧、秦腔以及芭蕾等表演方法丰富人物形象的做法,认为这种方式很成功,有利于促进京剧艺术的发展。我明白专家老师和同行们的鼓励,是我得益于梅兰芳先生指出的京剧艺术需遵守“移步不换形”改进原则的教导。我们从上海演到北京,从北京演到香港,共演出了六百多场。

图5 胡芝风饰演《李慧娘》的剧照(1981年)

记得在北京演出期间,我随钱璎局长到当时的文化部,黄镇部长接见了我们,赞扬了我们,奖励我们剧团一万元,并说:看看香港同胞能否接受我们大陆的革新京剧。于是,我们带着忐忑的心情,于1981年8月赴港。原定演出五场《李慧娘》和两场《百花公主》,没想到在香港新光剧场首场演出时,刚演完上半场,场休时,很多观众拥到售票处去买票,要邀请朋友来看我们的戏。香港联艺公司领导侯先生临时决定要我们加演五场《李慧娘》。在香港演出期间,报刊发表的消息和评论有一百九十多篇,这对于我们剧团、对于我,都是很大的鼓励。因我的名字中有个“风”字,香港评论界称赞《李慧娘》掀起了一股“胡旋风”[1]胡芝风、熊姝:《我与〈李慧娘〉的半生缘》,《传记文学》2020年第1期,第146页。。

由新闻界老报人龚之方先生推荐,上海电影制片厂的刘琼导演申请将京剧《李慧娘》拍摄成戏曲电影,于1981年1月底开拍,拍摄期限为140天,每天工作14个小时,刘琼导演很细致地将全剧分成五百多个镜头,其中约200个镜头是特技。在拍摄期间,刘琼导演认真地研究探索电影的实景与戏曲的虚拟表演之间的契合点,我也不断地适应电影360度全方位表演的角度。电影完成后,我吸收了拍摄中的一些优点融入到舞台演出之中,提高了舞台演出质量。最终,戏曲电影《李慧娘》获得文化部1981年“优秀影片奖(优秀戏曲片)”。

三、从艺术理论中汲取营养

熊:1985年中国艺术研究院张庚、郭汉城二老举办了戏曲理论研究班。中国艺术研究院的前身是中国戏曲研究院,院长刚好就是您师父梅兰芳先生,感觉冥冥之中您与前海学派有着某种缘分。您不仅来读戏曲理论研究班,而且毕业后还决定留下来做个朴素的学者,告别华丽的舞台,当时您是如何抉择的?胡:1985年初,我意外地收到来自中国艺术研究院寄来的一份戏曲理论研究班的招生简章,简章中有一句话:办这个研究班“可以使胡芝风这样有实践经验的同志得到系统学习理论的机会”,看到简章里竟然有我的名字,心头好似滚过一股暖流,我不能辜负中国艺术研究院戏曲理论研究班(以下简称“研究班”)的领导对我的这份关心。

舞台是华丽的,但终究面对的只是剧场的观众。我想,如果能学习前辈的理论、回顾自己实践的教训和总结学习心得等,将研究成果书写成文,让年轻的戏曲同行及朋友们掌握艺术规律,可以使其在舞台创作中少走弯路,不是更有益于戏曲艺术的发展吗?而且,中国艺术研究院的前身中国戏曲研究院的院长就是梅兰芳先生。

我向往去北京学习的想法,得到了江苏省文化厅的支持,王鸿副厅长告诉我,如果我决定要去学习,可由厅里给我支付学费,由此,也得到了苏州巿文化局的同意。我很荣幸成为研究班五十几位学员中的一员。戏曲理论对我来说是一张白纸,研究班的学习是对我的启蒙。久违的课堂、课桌、课本,似又重新回到年少时的学生生活。

中国艺术研究院坐落在前海西街,“前海学派”由此得名。研究班由张庚、郭汉城二老主持,吴琼、张宏渊老师负责教务,为研究班制定了一整套的教学课程。两年里,我们学习了《戏曲史》《中国文学》《戏曲概论》《中国美学史》《当代戏曲》《外国戏剧》《费尔巴哈与德国古典哲学的终结》《专题讲座》《英语》等课程,还学习了规定的参考书。邀请来讲课的都是来自中国人民大学、北京大学、上海戏剧学院、中央戏剧学院、人民出版社的教授,以及“前海学派”的老师们。

图6 胡芝风于中国艺术研究院戏曲理论研究班毕业,与导师张庚(右)、郭汉城(左)的合影(1987年)

“前海学派”的老师们踏实严谨的治学精神很了不起,他们参加了《中国戏曲通论》《中国戏曲通史》等集体项目的研究,我很敬佩他们。为我们讲课的每位老师,讲的都是他们一辈子研究得最深刻、最顶尖的学问。张庚、郭汉城二老还手把手地教我们怎样做理论,从哪方面着手写文章,这对我来说更是受益无穷。

研究班的同学们大多四十来岁,最小的三十多岁,来自四面八方,从事戏曲各艺术门类的工作,在文学、表演、导演、音乐、舞美等方面有一定的实践经验。两年的学员生活愉快而紧张,同学们都很用功,很少出去闲逛,大家都躲在宿舍里读书、写文章,只觉得时间不够用。对于教务老师安排我们每周两三次观摩戏剧,我们如果事先听说戏不好,就不想去看了,张宏渊和吴琼老师就督促我们要去看戏,戏的优点要学习,戏有缺点也要看,这对以后自己的艺术创作来说,可以避免走进误区。

图7 胡芝风与阿甲的合影(1987年)

1980年,我们苏州市京剧团到北京演出时,我认识了阿甲先生。阿甲先生是研究戏曲表导演理论的专家。我到研究班后,常常向阿甲先生请教。他家就住在地安门,一个小小的一居室,生活很简朴。我向阿甲先生请教了很多舞台表演方面困惑多年的问题:比如,诗化原则的问题,这是戏曲艺术重要的美学精神之一,阿甲先生认为,舞台上的一切都要遵循诗化原则,就连内心独白和节奏也必须是诗化的,这和张庚先生的“剧诗说”相辅相成;还有,他给我讲关于戏曲的意象化问题;还形象地讲戏曲表演的“团团转”,以及如何让观众承认“景随人移”等。他还强调,舞台上如果没有戏曲的程式基础,越卖力越出洋相。关于剧本,他认为剧本的文字不能太深奥,因为观众不可能边看戏边去查字典,要有当场的直感,在浅近中让观众明白其中的道理;剧本也不能太“厚”,要给表演留出时间。阿甲先生的理论都是很辩证的,他常说,有些事情只有在理论上弄明白了,舞台上就解开了。对传统戏曲审美的这些理论问题,他讲得深入浅出。阿甲先生所著的《戏曲表演论集》和《戏曲表演规律再探》等,是戏曲表导演理论的经典著作,至今我还在学习。

原以为学习理论很枯燥,其实不然,我在理论学习的过程中,解决了许多在舞台实践中长久留存在头脑中的问题。经过两年系统的理论学习,我逐渐明白为什么在《李慧娘》之后,面对其他剧目的加工会觉得无奈,主要是没有理论的支撑。个别剧目的成功,不能让自己走得更远。戏曲艺术作为一门社会科学,仅有舞台实践,没有理论上的概括和总结,把握不准它的规律,想要达到新的艺术境界是有局限的。理论的支撑,就像神话中的“点化”,可以触类旁通。所以,我对学习和研究理论兴趣更高了。

研究班毕业前,中国艺术研究院的领导和张庚、郭汉城二老希望我能留在研究院,充实戏曲表导演理论的研究工作。我似乎注定要在科学与艺术之间作出选择,我的人生再度走到了十字路口。清华大学的那次选择曾令我好生纠结,但是这一次我只是犹豫了一下,就决定留下来做一名研究人员。

告别舞台,是因为我终于找到了科学与艺术的最佳平衡点,艺术科学也是科学。我觉得不管是台前的五光十色,还是幕后的默默耕耘,都是为戏曲艺术在作贡献,而且继续留在戏曲研究所做表导演的理论研究,对我来说也是一个继续学习的机会。由于江苏省有关领导还是希望我能回去,就暂作为借调,直到1989年我才正式调入中国艺术研究院工作。我是从舞台实践出发来学步戏曲理论,有幸成为“前海学派”的一名学子。

四、理论联系实际是“前海学派”的学术特征

熊:郭汉城先生一再强调:“理论的真正意义上的价值,在于它的可操作性。”[1]郭汉城:《理论与实践的硕果》,胡芝风:《戏曲艺术二度创作论》,北京:中国戏剧出版社,2000年,第1页。理论联系实际是“前海学派”的学术特征之一。您出版的多部专著均是理论联系实际的、具有可操作性的、全方位指导舞台实践的著作。您的人生经历也恰恰是从舞台中来、再到舞台中去的全流程,因此您的理论研究是同实践紧密结合在一起的,请您谈一谈这方面的体会。胡:我很幸运,在研究院做理论研究工作的同时,院领导支持我到国内外去讲座和做导演工作。三十多年来,我为京剧、豫剧、粤剧、评剧、河北梆子、上党梆子、蒲剧、晋剧、越剧、雁剧、花鼓戏、平调落子等十多个剧种导过戏。

我当年在剧团当演员时,一年三季多到工农兵中去演戏,二十多年约演出过六千多场戏,在舞台与观众的直接交流中,积累了一定的舞台经验。但当年“导演”自己演的戏,凭的是直觉。待做研究工作后,我逐渐把握了导演的二度创作驾驭舞台各个艺术部门的规律,这些都得益于理论学习和研究,这是在中国艺术研究院得到的收获。

图8 胡芝风导演现场

图9 胡芝风导演现场

我对自己做导演的要求有三点:第一是重视对剧本的整理,或是请编剧一起商量,调整之后,再着手排演;第二是除了指导演员内心体验之外,还要为演员设计并授教每个身段,供演员选用,并要求达到戏曲表演的形式美;第三是力争剧目能够得到观众的欢迎,如果排折子戏,希望将来可以作为教材,主演可以去传授给下一代的学生。如果排演的是整本剧目,希望要有一场至两场可以成为精彩的折子戏保留下来。

图10 胡芝风讲座现场

戏曲导演需从宏观上掌握戏曲全方位的创作,但是无论导演多能干,还是要靠演员来体现。戏曲舞台是以演员为中心的艺术,我希望我排的戏,主演及全团演员的表演水平要有所提高,要使戏好听、好看、动情,要使观众在审美中得到心灵的感染。所以,我除了要求刻画人物性格,还要求用科学的办法,优化角色的造型美,静则雕塑,动则舞姿。戏曲艺术创作是有规律的,学习理论之后,我努力把先辈的经验和自己的零星感悟总结成规律性的知识,使演员或学生有章可循,按规律去练习,并按规律去发挥。比如,我把传统的“子午相”简化,使学生容易掌握。再如,我总结身形姿态美的各个关节:臂膀、肩头、脖子、头顶、胯、脊椎、两肩、胸,还有眼神及手式之间的协调关系,我把它称作“艺术科学”,用提炼的规律,落实在每一个程式中。如果每个身段都在规律之中,身段美就容易到位。演员如果发声有问题,也用我研究的科学方法进行指导。我从主演一直教到龙套,虽然辛苦,但排戏的进度及演员的进步是比较快的。

20世纪90年代,我去新加坡六次,为那里的京剧团、广东戏剧团,还有戏曲理论学会导戏和讲座,从业人员都是业余的。2000年后,连续16年,每年受邀为香港的香港演艺学院和一些粤剧剧团导戏。香港演艺学院是一所比较正规的学院,我的课程,除了排戏,另一半的课程是教形体美,我把手法、水袖、折扇、马鞭等,都编成每套三十多种身段的教材,用戏曲美的规律来规整。在艺术科学指导下,学生进步得很快。我教过的香港学生,现在大多是香港戏曲界的中坚力量。看到香港粤剧渐渐地在提升表演质量,我很欣慰。2012年香港演艺学院授予我“荣誉院士”之衔。

戏曲要生存,需要发展,需要革新,但是,如果用西方的艺术形态来改造戏曲,会使戏曲毁灭。我们必须继承传统,但又不能食古不化,要在继承传统的基础上,给戏曲注入新鲜血液,创造具有时代审美价值的作品,让观众喜闻乐见。

五、完成阿甲先生心愿,成立中国戏曲表演学会

熊:阿甲先生是“前海学派”学术研究的领军人物之一。他曾希望创办中国戏曲表演学会,为戏曲理论家与舞台实践的艺术家们提供一个交流的平台。您一直为此奔忙,终于在1993年将阿甲先生的愿望变成了现实。阿甲先生担任学会的首任会长,您为继任会长。请您谈一谈当时创办学会的经过及构想。胡:说起中国戏曲表演学会,起初是出于阿甲先生的一个心愿,他认为戏曲演员等舞台人才要了解些理论,而理论工作者要懂得些舞台实践。他希望能成立一个“学会”,让理论家和演员等舞台艺术人才有个交流的平台。

那段日子,我有点像环法自行车选手,在京城经常一天要骑行三个多小时,到各个部门去办理各种手续。在成立中国戏曲表演学会的倡议书上,有红线女、陈伯华、常香玉、张君秋、袁雪芬、新凤霞、尚长荣、郭汉城、曹禺等50位戏剧名家的签名。为了创办学会,我跑了一年多的时间,终于在1993年得到民政部批准,成立了中国戏曲表演学会,挂靠在我们中国艺术研究院。阿甲先生担任学会的会长,我担任常务副会长兼秘书长。痛惜的是,第二年阿甲先生就去世了。之后,就由我来担任会长的职务。

那时学会没有资金来源,只能靠戏曲知音的支持,捐助凑集了10万元作为注册资金。学会每年举办活动,依靠的是当地东道主的支持。二十多年来,在上海、北京、河南、浙江、山西、陕西、江苏、福建、辽宁等地召开年会及举办研讨会,尤其是得到山西长治文化局陈秀英局长的支持,学会在长治举办过三次年会和研讨会。

学会的成员包括表演艺术家、戏曲理论家、戏曲教育家及剧院剧团的领导等,每次年会和研讨会,大家围绕戏曲舞台的种种现状,畅所欲言。比如剧本创作,包括新编历史剧、传统戏、现代戏怎样推陈出新的问题;表演的程式结合体验问题;舞美的写意精神和创新问题;音乐的地域特色问题等。学会作为互相交流的平台,希望会后大家回到各自的单位,可以起到推动戏曲进步的作用。参会的表演艺术家们,会议期间都会为当地观众做精彩的表演。学会还办过中青年演员的“国华杯”大奖赛,鼓励中青年演员成长,还为老艺术家颁发过“终身成就奖”,这是对老艺术家的鼓励和肯定。

图11 胡芝风(左4)、孙毓敏(右2)、刘玉玲(右3)代表中国戏曲表演学会为香港粤剧前辈、表演艺术家林家声(左3)颁发“终身成就奖”(2010 年)

学会于1995年创办了《中国演员报》,由我的先生陈牧负责总编,他是老新闻工作者,熟悉办报专业,也有兴趣来编办这样一份报纸。我作为学会的会长,规定办报费用由报社自理,靠报社记者们找广告费维持。2004年因为报社经费缺乏而停办,我把“刊号”交还给了当时的新闻出版总署。在学会理事们的建议下,2008年初,陈牧着手主编创办双月刊《中国演员》杂志。我于2008年8月退休后,参与《中国演员》杂志的事务。为了节省经费,只聘请了一位财务会计,杂志社只有我和陈牧二人做“义工”。出刊的流程是:由我把电脑收到的来稿打印成纸稿,先由陈牧审编,之后我在电脑上修改存入U盘。陈牧带了U盘坐公交车,到来京务工的排版员家里去排版,每一期都要分八九次排版。每次由我将排成版的稿子校改。我渐渐地也产生了审编稿子的兴趣,成了不挂名的“责任编辑”,有时会通宵改稿到天亮。我还要负责联系印刷厂,发行的地址是由我打印成纸稿,托邮局雇人剪贴到信封上。后来改为电脑发送地址,由发行的单位直接打印到信封上……其中辛苦,虽然一言难尽,但是投稿者和读者的逐渐增多,也很令我安慰。

为了节约经费,是以赠送每期杂志作为报答投稿作者。我们比较朴素地办这份杂志,不买价贵的纸张,而着力对刊登的文章把好关,要求文章要精练,要有质量,要有导向性,凡写得不够合适的,我努力把它改好。无论作者是专业的,还是业余的,无论是老中青演职人员来投稿,我们都欢迎。比如有一次,我的香港学生投稿了一篇文章,是介绍湖南省祁剧院赴香港演出《目莲救母》的情况,文章中提到了一段老旦戏,他在文章中没写到位,我打电话向祁剧团要了此剧的DVD,仔细看后,为文章补写了这段表演的内容。我很乐意做这样的工作,希望多多培养年轻的作者和读者来欣赏戏曲艺术,他们是忠实的戏曲观众。

《中国演员》杂志是一个舞台与理论交流的平台。希望戏曲从业人员了解表演、导演、音乐、舞美、剧本等各个方面的成果,以及探讨怎样继承和创新才是正路,免受误区的误导。杂志还注意宣传尚未成名的优秀青年演员,他们没有条件自我宣传,我们刊物可以为他们雪中送炭。《中国演员》杂志每期发行三千多份,全部都是赠送的,因为办这份刊的初衷并非为营利,而是希望多多扩大读者面,以不负文章所弘扬的内容。

中国戏曲表演学会的经费来自理事单位,大多是我曾经去导过戏的剧团,由于他们对我的信任,每年不论多少,都会为学会提供一些理事单位会费,以使学会能够开展活动,《中国演员》杂志也能得以维持。2016年,中国戏曲表演学会换届,审计时,积余有四十多万元,我全部移交给了新任领导。我很欣慰,23年来,为学会做了一点事情,这也是我一段有意义的人生经历。

访后跋语:

胡芝风老师退休后离开北京,居住在风景如画的苏州,苏州是她艺术生涯的起点,兜兜转转又回归于此,像是跑了一个圆场,但她无暇欣赏江南美景,无法安心在家东擦西抹地耗费时光,她要去到一个相对陌生的环境继续思考、继续写作。自此,苏州的几家快餐厅里经常出现一位容貌秀丽、身姿挺拔的耄耋老人,于来来往往的人流中,心无旁骛地笔耕不辍,成为当地一道亮丽的风景线。

被人需要是一种幸福,每当有人需要,胡芝风老师便不辞辛苦地拉起行李箱奔波于全国各地。她常说:“自从我选择京剧艺术作为我终生职业的一闪念起,我便决心把一生奉献给她。我愿意为她永远劳作,永远求索。”

胡芝风老师欣赏元好问的一首诗:“韩非死孤愤,虞卿著穷愁。长沙一湘累,郊岛两诗囚。”孟郊和贾岛是我国古代两位苦吟派的诗人,“诗囚”两个字形象地勾勒出他们作诗的艰苦,胡芝风老师又何尝不是梨园中的一介“苦囚”呢?