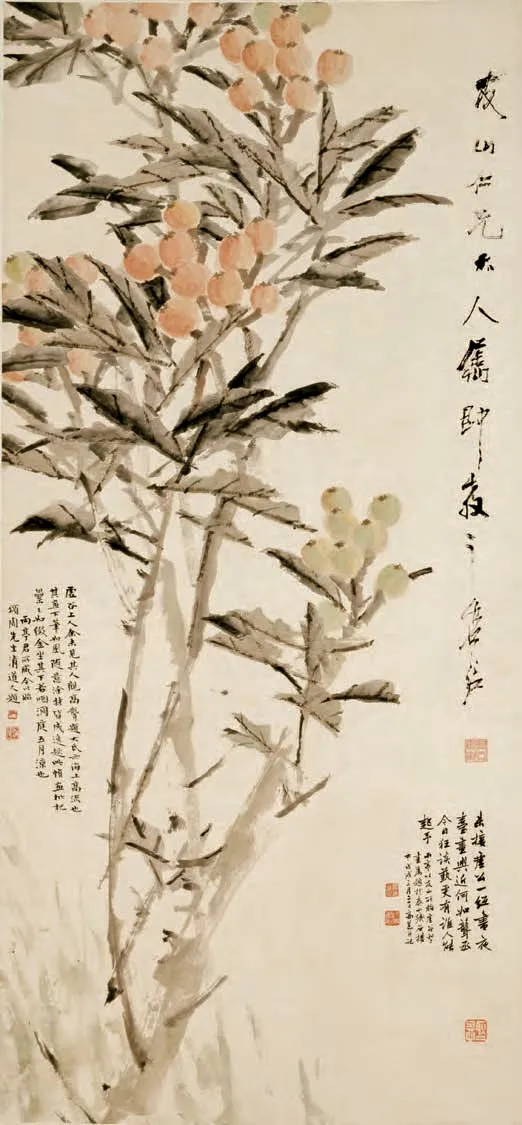

枇杷图 明 佚名 美国纽约大都会艺术馆藏

枇杷是我国南方特有的一种水果,其滋味清甜爽口,深得人们青睐。唐代文学家柳宗元诗曰:『寒初荣橘柚,夏首荐枇杷。』初夏时节其他果子大多未熟,因此枇杷又得了『初夏第一果』的美称。

枇杷树常年青翠,凌冬不凋,自秋天孕蕾,冬天开花,春天挂果,夏初采摘,遍历一年风霜雨雪。正如明代学者王象晋在《群芳谱》中所云:“枇杷秋荫、冬花、春实、夏熟,备四时之气,他物无与类者。”枇杷不仅外形令人赏心悦目,滋味也是一绝。其皮薄肉厚、柔软多汁,一口下去,丝丝甘甜沁人心脾。正因如此,众多文人墨客挥笔为它写下大量诗词歌赋。

西汉司马相如在《上林赋》中提及上林苑中的名果异树时这样写道:“卢橘夏熟,黄甘橙楱。枇杷橪柿,亭柰厚朴。”西汉刘歆也在《西京杂记》中描述了汉武帝修建上林苑后,群臣进献果木的场面:“初修上林苑,群臣远方,各献名果异树,亦有制为美名,以标奇丽……林檎十株,枇杷十株……”

最初,枇杷只是被人们当作一种美丽的意象来吟咏,到了南朝时期,借物咏志之风盛行,枇杷也被赋予了更深的意涵。南朝刘宋周祗《枇杷赋》曰:“至枇杷树,寒暑无变,负雪扬华。”他称赞枇杷树凌风傲雪,以之隐喻卓尔不群的文人风骨。

唐代诗人白居易作有一首《山枇杷》:“深山老去惜年华,况对东溪野枇杷。火树风来翻绛焰,琼枝日出晒红纱。回看桃李都无色,映得芙蓉不是花。”诗人感叹枇杷虽美却稍纵即逝,如同自己匆匆的人生,一去不复还,颇有几分惆怅。

杜甫的《田舍》则体现出另一种心境:“榉柳枝枝弱,枇杷对对香。鸬鹚西日照,晒翅满鱼梁。”安史之乱后,杜甫从长安、洛阳辗转至秦州,而后下四川,经历一番颠沛流离,终于在成都落脚。此时,田舍附近果园里的枇杷已经成熟,清香四溢,沁人心脾。这样秀美的风景,对饱经漂泊之苦的诗人来说,是疗愈心灵的一剂良药。夕阳的余晖中,觅食的鸬鹚陆续归来,落在江中的鱼梁上。诗人以特写镜头一般的语言描绘了一幅“夕照鸬鹚晒翅图”,表达了自己悠然、恬适的心境。

到了宋代,随着经济重心逐渐南移,枇杷这种南方水果更频繁地出现在诗词歌赋中。如陆游这首《山园屡种杨梅皆不成枇杷一株独结实可爱戏作长句》:“杨梅空有树团团,却是枇杷解满盘。难学权门堆火齐,且从公子拾金丸。枝头不怕风摇落,地上惟忧鸟啄残。清晓呼僮乘露摘,任教半熟杂甘酸。”大意是说,他本来想种杨梅,结果杨梅没种成,随意种下的枇杷却长势甚好,让他有了意想不到的收获。这首充满田园意趣的诗歌,让人不由想起陶渊明的“采菊东篱下,悠然见南山”。全诗基调轻松自在,读之令人心情也雀跃起来。

北宋僧人惠洪的《冷斋夜话》记载了一则关于枇杷的逸事。美食家苏轼写了一首诗,诗里说:“客来茶罢浑无有,卢橘微黄尚带酸。”他的好友张嘉甫问他卢橘是什么水果,苏轼说是枇杷。张嘉甫质疑,苏轼呵呵一笑,说这是司马相如说的。张嘉甫刨根问底,说不对,司马相如在《上林赋》中同时提到了卢橘和枇杷,这分明就是两种水果。他还列举了东汉应劭关于《上林赋》的注释,问苏轼为什么不以此为依据。苏轼嘴硬,回了一句:“意不欲耳。”

从这则掌故来看,苏轼不太占理。苏轼提到卢橘的诗,名篇首选《食荔枝》:“罗浮山下四时春,卢橘杨梅次第新。日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。”此外,还有“魏花非老伴,卢橘是乡人”。这些诗中说的都是枇杷。

其实卢橘确实和枇杷没什么关系。李时珍在《本草纲目》中就认定卢橘乃是金橘:“此橘生时青卢色,黄熟则如金,故有金橘、卢橘之名。”不过东坡先生诗名影响大,卢橘是枇杷的说法也就流传了下来。当枇杷在近代从广东等地传入英国后,英国人便根据卢橘的粤语发音,为枇杷起了英文名“loquat”。

欧香馆写生册·枇杷 纸本水墨 清 恽寿平 天津博物馆藏

枇杷图 纸本设色 清 虚谷 南京博物院藏

枇杷树四季常青,挂果期间满树金黄,鲜艳夺目,历代画家也为之留下了许多名作。宋徽宗赵佶便作有一幅《枇杷山鸟图》,画中一只山雀栖于果实累累的枇杷枝上,翘首回望翩翩凤蝶,神情生动。明代沈周曾绘多幅枇杷图,并题上枇杷诗,诗画相映生辉。到了近代,齐白石、吴昌硕等多位书画名家也均有枇杷图传世。

在中国古典园林中,枇杷之美也得到了关注和应用。著名的苏州拙政园中便设有一座枇杷园,植有枇杷数十株;园中题字“晚翠”,取自《千字文》中“枇杷晚翠,梧桐蚤凋”一句;另设有一座“嘉实亭”,其名取自枇杷成熟后果实累累的景象;“嘉实亭”题有对联“床上书连屋,阶前树拂云”,表明此园为主人读书之处,枇杷的“文人气质”与之正好呼应。

枇杷还是一种药用价值很高的水果,是润肺止咳、调理脾胃之佳品,以枇杷为主要原料制成的枇杷露更是镇咳祛痰之必备良药。枇杷还可制膏做汤、煮粥烹肉,做出的菜品风味清新,是夏日食谱中独具特色的美味。