建筑是人类文明的代表物象之一。中国古典建筑以其独有的建造工艺和精神内涵,体现出人与自然的和谐统一,具有独特的美感。

以此为主要描摹对象的“界画”,是建筑与绘画完美结合的产物。这一直观的艺术门类,浓缩大千世界于尺幅之间,以独特的艺术语言,记录了古典建筑的形象美、结构美和意境美,最终也成就了自身的艺术美。

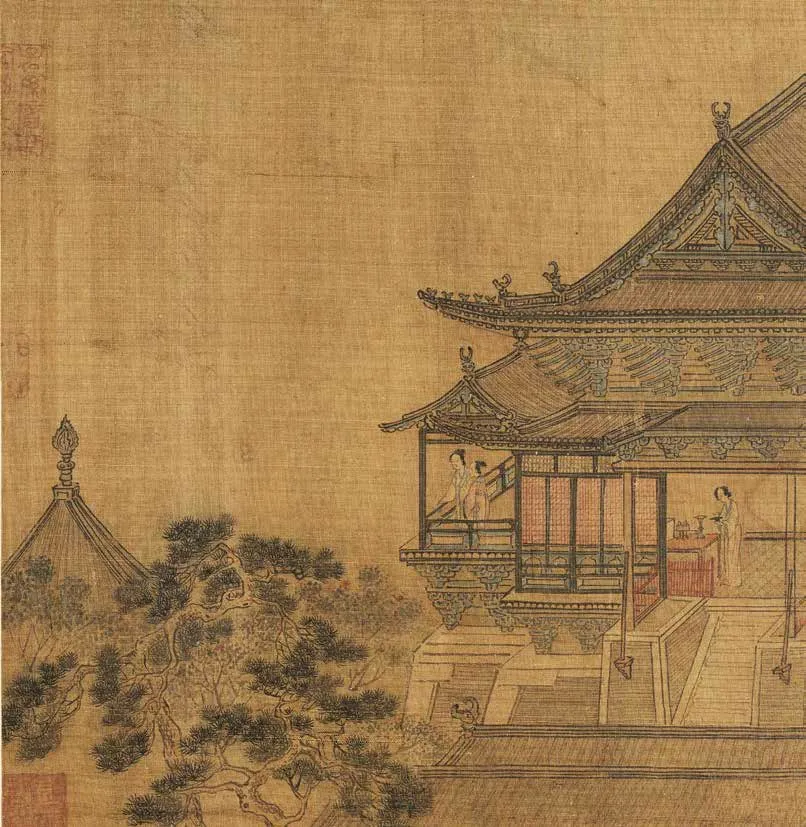

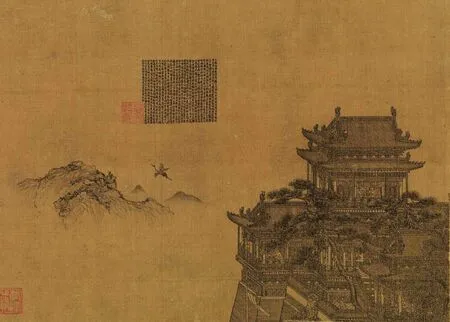

湖天楼阁图 宋 佚名

何为界画

“界画”一词最早见于北宋郭若虚的《图画见闻志》:“今之画者,多用直尺,一就界画。”有人认为,界画借用建筑绘图中“界划”之意。北宋李诫的《营造法式》中有运用界笔直尺来画线条的技法—界划,而“界笔直尺”是指建筑绘图上专供引笔画线的工具。鲁迅先生在《致魏猛克》一信中,将界画的大致画法说得明白:“古人之‘铁线描’,在人物虽不用器械,但到屋宇之类,是利用器械的。我看是一枝界尺,还有一枝半圆的木杆,将这靠住毛笔,紧紧捏住,挨了界尺划过去,便既不弯曲,又无粗细了。这种图,谓之‘界画’。”

元代陶宗仪《南村辍耕录》载“画家十三科”,其中就将“界画楼台”列为一科,作为中国传统绘画的重要组成部分。从“界画楼台”一语可见,楼阁、宫室、台榭、屋宇等建筑物是“界画”的主要描绘对象,至于舟车、水磨等工具,以及屏、案、几等家具也常有出现。

懿德太子墓《阙楼图》唐 陕西历史博物馆藏

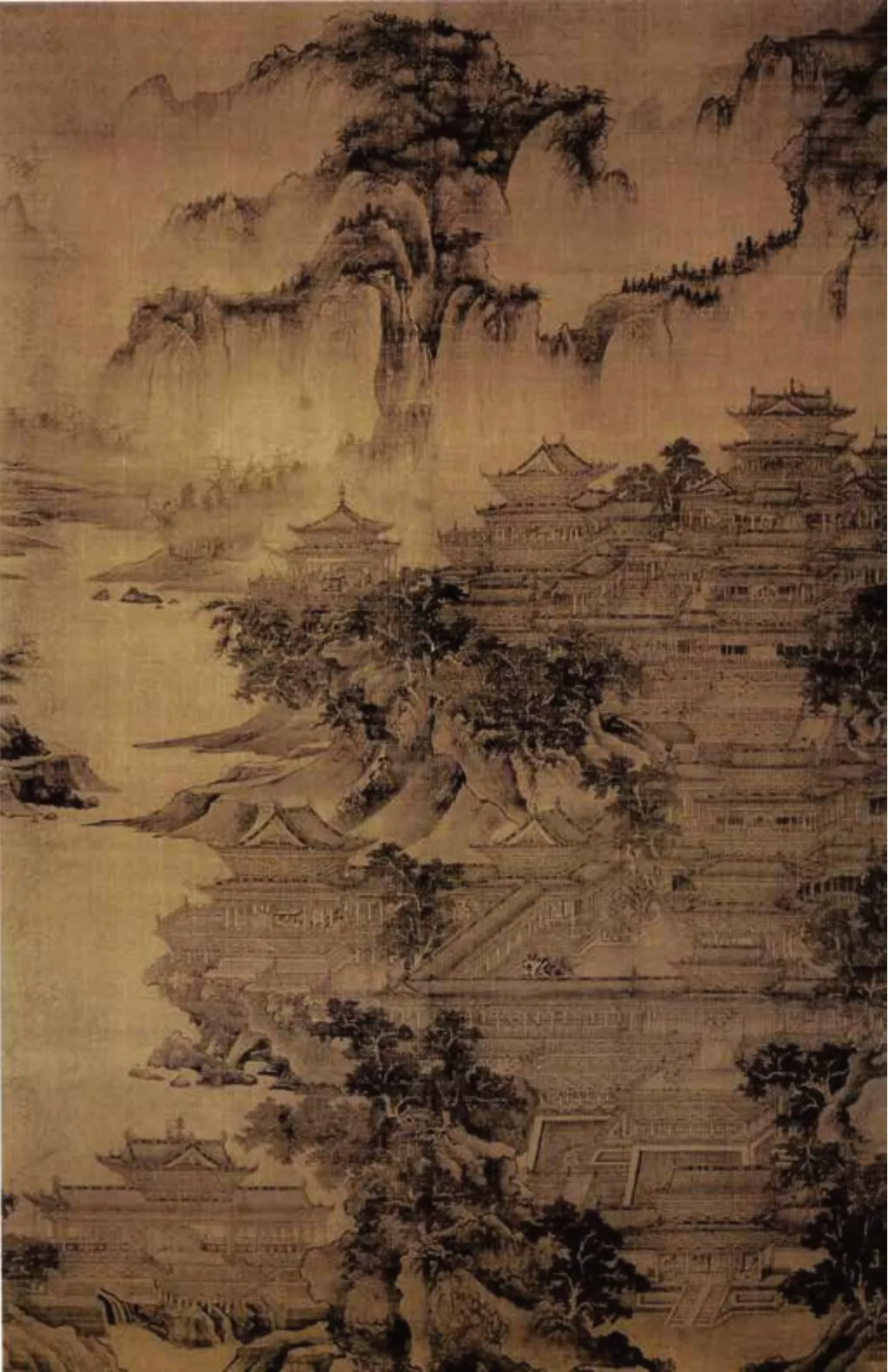

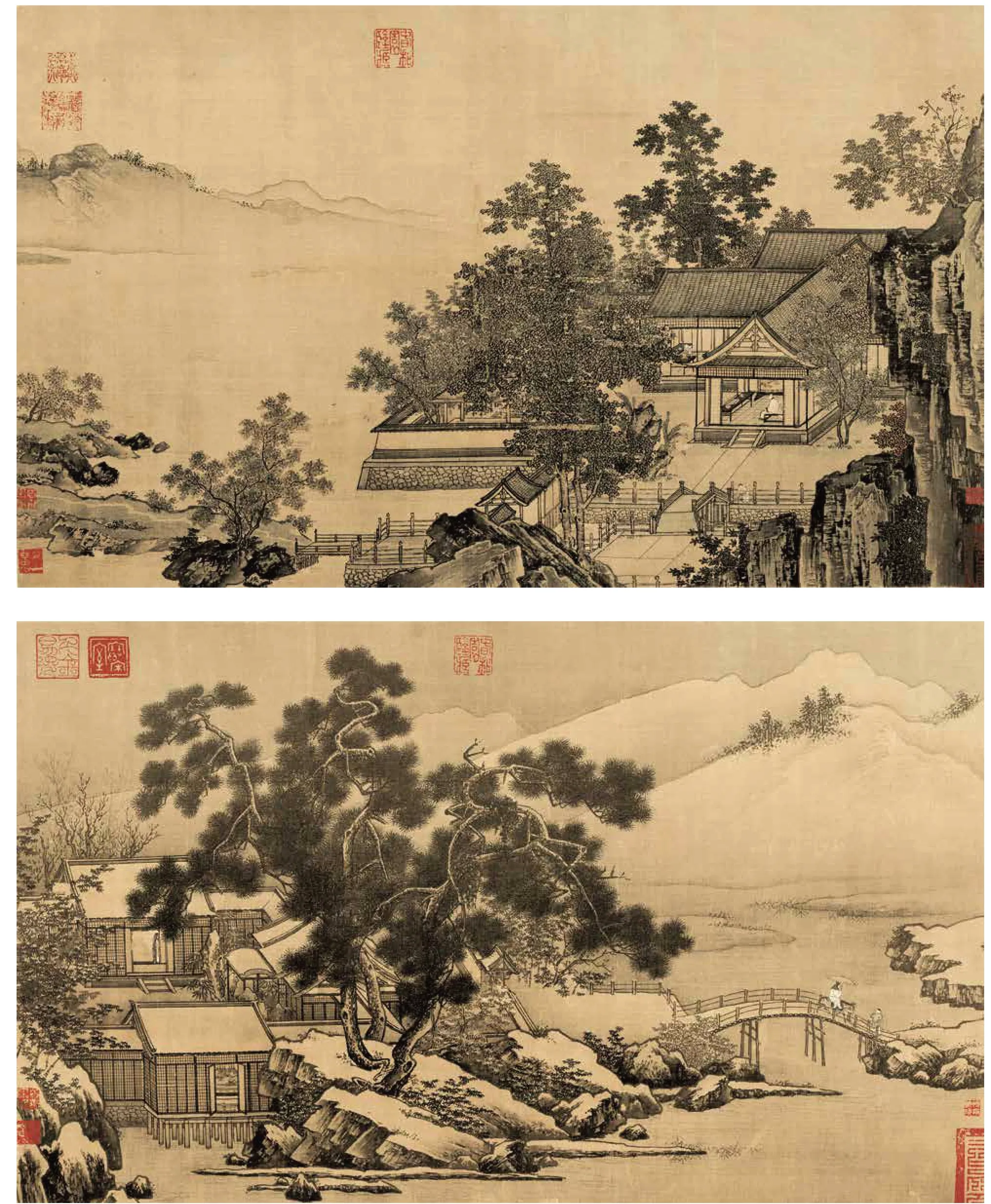

明皇避暑宫图 绢本墨笔 161.5cm×105.cm 北宋 郭忠恕 日本大阪市立美术馆藏

鉴于界画的主要表达对象本质上多是由规整的几何构件依照一定规则构造而成的,对其进行再现性描绘,首先便要精准地呈现其“构造逻辑”。因此,某种程度上,界画就是一门以“几何线”为主要造型特征的独特绘画门类。从郭若虚的记载可知,北宋多数界画家在绘制过程中多使用界尺引线,以确保画面严谨有度。

史载秦灭六国,“每破诸侯,写仿其宫室,作之咸阳北阪上”。秦始皇命人写仿的六国宫殿样式,既带有建筑设计图性质,也开启了中国古代界画之先河。界画在唐朝几乎成了绘画界的一种时尚。出土于唐懿德太子李重润墓的《阙楼图》是我国现存最早的一幅大型界画,画中阙楼气势宏伟,采用了极少见的仰视画法。

纵览存世的宋元界画,多数作品依托传统山水画,采用俯视法、中远视距的表现方法,以建筑为主题点睛,令观者获得俯仰天地万物的宏阔体验。界画与山水、花鸟和人物诸画科也不断相互渗透、促进。山水画为界画的主体建筑营造出和谐秀美的自然环境,界画为花鸟画提供栩栩如生的配景,为人物画制造可游、可居又可观的建筑环境,这使得界画的表现内容扩展至社会生活的各个角落。

但是,与山水、花鸟作品追求的曲尽其妙的生动表达不同,界画对于建筑规制的表现是严格的。正如徐沁的《明画录》所说:“画宫室者,胸中先有一卷《木经》,始堪落笔。”界画家们需要有体物入微的眼力、心力,博采诸家之长,“上折下算,折算无亏”,融建筑知识与数学知识于一点一画之间;也要跳出建筑图稿的“窠臼”,画出生动气韵乃至精神意蕴来,使之成为具有独特美感的绘画艺术。

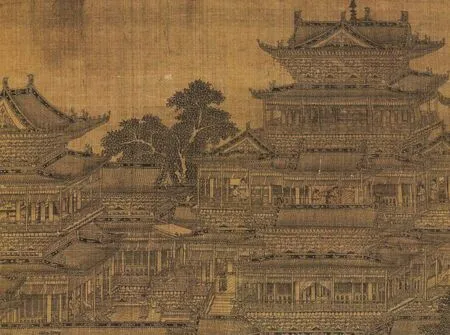

明皇避暑宫图(局部)

正因为如此,界画比“逸笔草草”的文人画要难得多。它始终在自然洒脱和人工匠气之间游走,在发展历程上自秦汉起,直到宋代才最终摆脱了作为人物画背景和山水画点缀的从属地位,成为以楼台为主,以山水为背景、人物舟车为点缀的一门独立画科。这或许也与宋代自然科学与人文精神的全面兴起息息相关。

界画经典

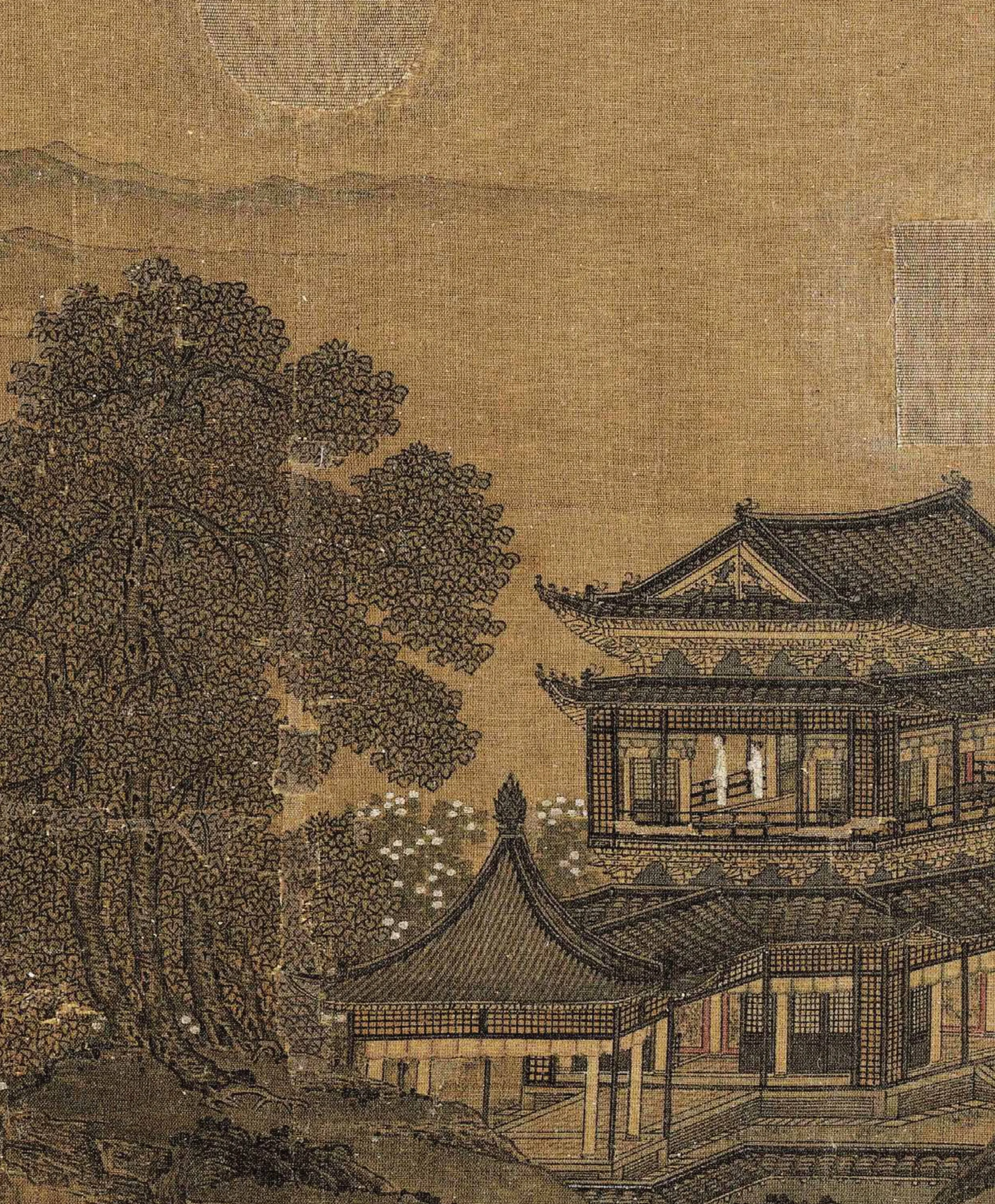

宋代是界画发展的黄金时期,界画创作达到了顶峰。皇家美术文献《宣和画谱》将界画“宫室”列为各画种的第三位,是宫廷画院学习和考试的必备科目之一。不仅“赵氏兄弟”等皇族宗室参与界画创作,画院的界画家也能升迁至最高的“待诏”之职。承袭五代写实风尚,两宋绘画以尚理写实为上,在这样的艺术审美环境下界画创作愈加兴盛。由于优秀的界画家多出自宫廷画院,“铺锦列绣、绚烂耀目”的宫殿楼阁又是界画最擅长表达的主题,特别是深受礼制文化影响的皇家建筑,可谓中国古典建筑中最有代表性的建筑群体,具有“一种压倒性的壮丽和令人呼吸为之屏息的美”。因此,以皇家建筑为主题的界画创作十分盛行,《明皇避暑宫图》就是其中杰出的界画作品。

郭忠恕是北宋界画大家,他的《明皇避暑宫图》名为图绘唐明皇的避暑行宫,实则全景展现了依山傍水而建的宋代宫殿楼阁。画面视角略带俯视,从图下方的宫门向上,宫室楼阁、亭台水榭、长廊庭院,依循山势层层递进,刻画工细,结构严谨,是界画中的传世神品。

瑞鹤图 绢本设色 51cm×138.2cm 北宋 赵佶 辽宁省博物馆藏

秉烛夜游图 绢本设色 24.8cm×25.2cm 南宋 马麟 台北故宫博物院藏

以帝王手笔绘写皇家建筑的经典界画,当属宋徽宗的《瑞鹤图》。在京城汴梁的朗朗青天和翱翔白鹤映衬之下的宣德门巍峨庄严,这位书画皇帝运用界画技巧,将殿脊上整齐排列的琉璃碧瓦、飞檐上的瑞兽造型和檐下斗拱的紧凑结构,描绘得清晰可辨。借助此画,建筑学家还原出宣德门的总体结构—门楼居中,左右有朵楼,朵楼前方有阙楼,门楼与朵楼、阙楼以廊相连,门楼下应开有三个木构城门道。

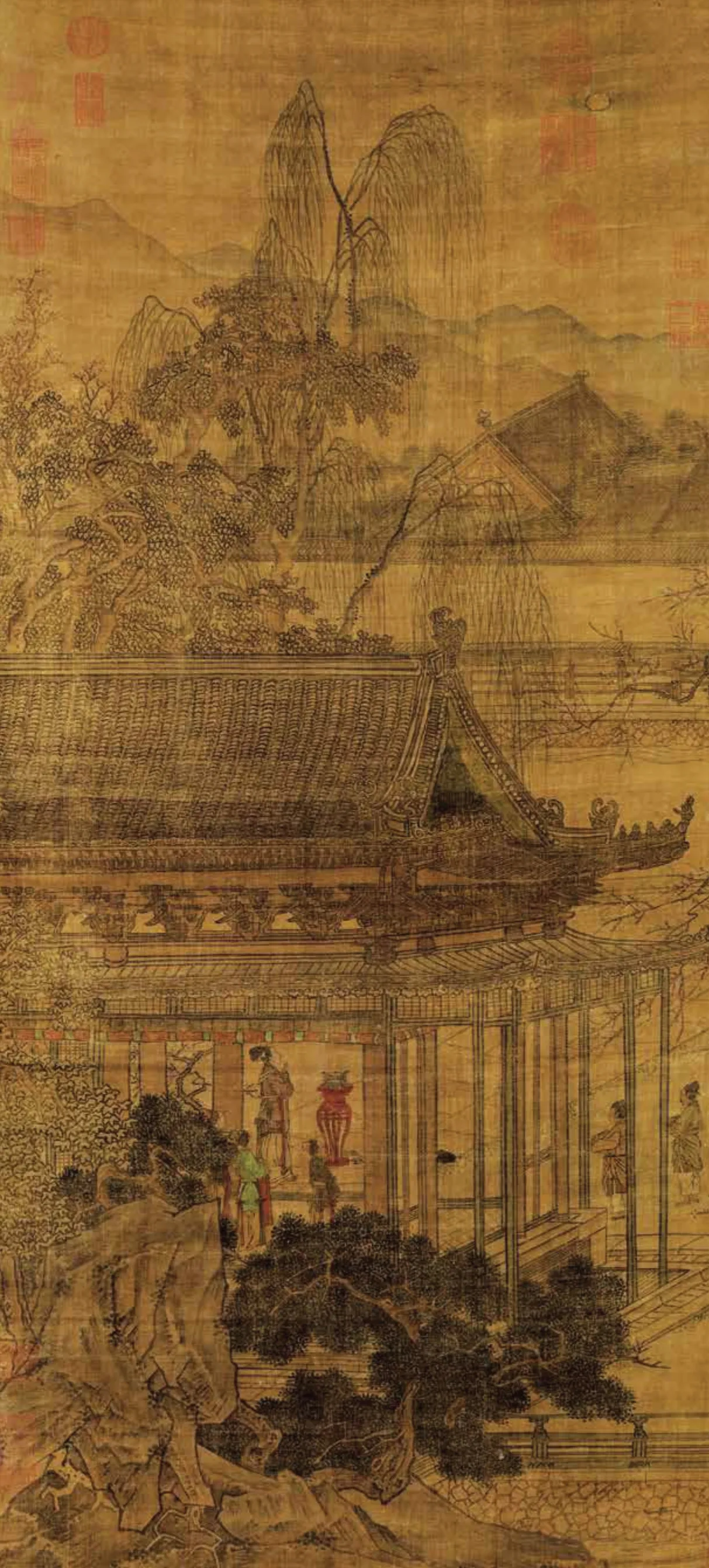

在南宋统治者喜好的影响下,画家们开创了一种以“秀丽的园林景观”为主题的庭院界画,追求着“以诗入画”的意境。图写苏轼《海棠》诗“只恐夜深花睡去,故烧高烛照红妆”的《秉烛夜游图》就是代表之作。画里高耸的“攒尖顶”殿堂和横贯而过的格子窗长廊,让人印象深刻。《营造法式》中虽有攒尖顶的相关图示,但不甚清楚。《秉烛夜游图》中的这座重檐六角攒尖顶殿堂,屋面陡峻,比例协调,宝顶火珠、蹲兽及嫔伽轮廓清晰,是不可多得的建筑图像。

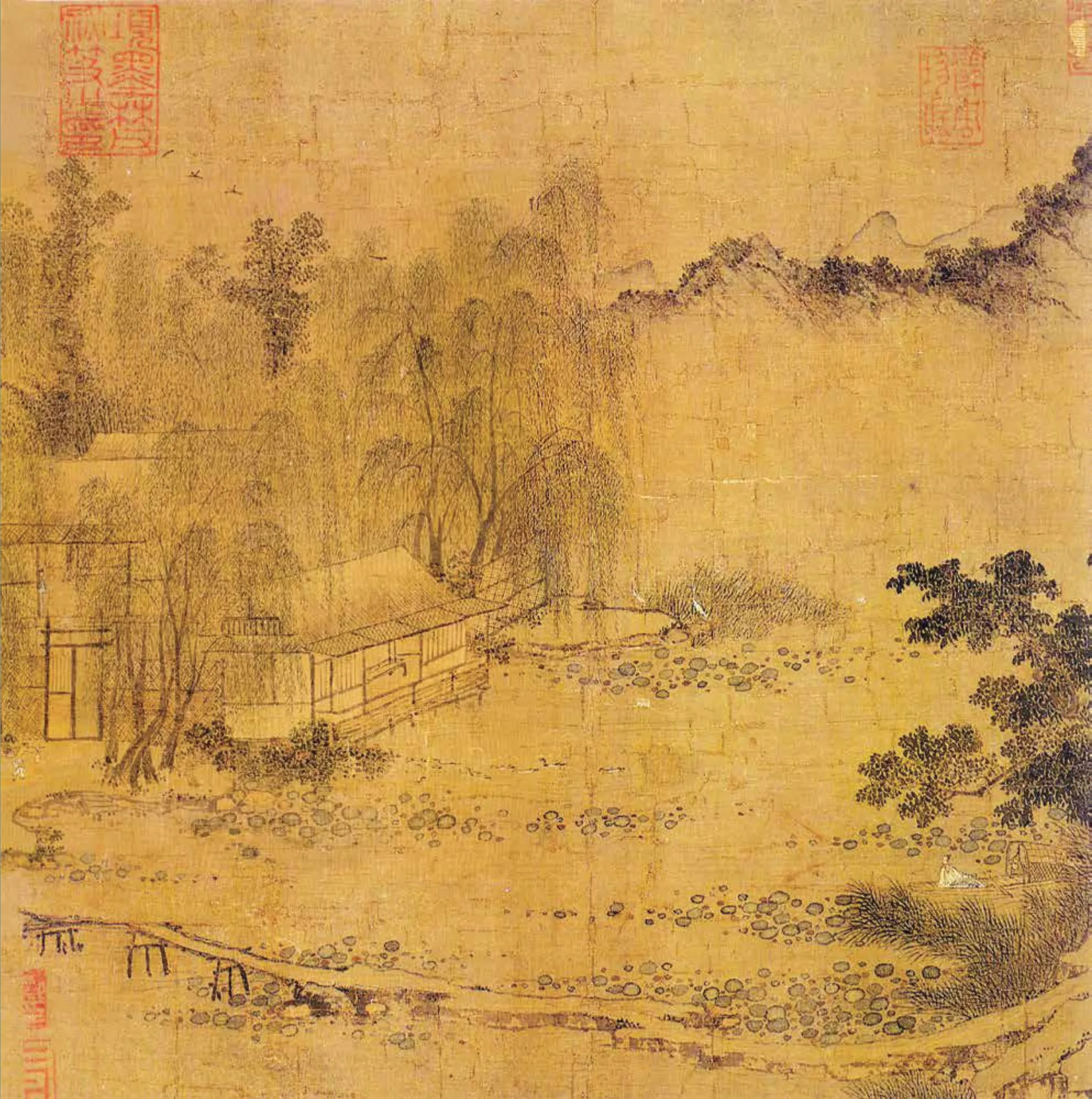

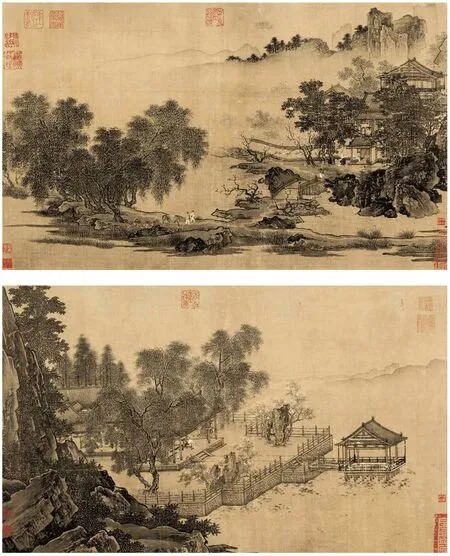

皇家建筑深受礼制的约束,在人地关系选择上余地不大。私家园林建筑则更加注重人、建筑与自然三者的关系。如《柳塘钓隐图》中半掩于柳荫下的南方民居,《四景山水图》中坐落于西湖边的富家折尺形亭廊,《雪窗读书图》中乡野农居的茅顶土墙,这些界画往往呈现出古人“天人合一”的生态哲学观,各色建筑与所处环境协调相融,画面氛围也显得舒适自然。

柳塘钓隐图绢本设色 23.6cm×24cm 宋 佚名 台北故宫博物院藏

四景山水图 绢本设色 41.3cm×67.9cm 南宋 刘松年 故宫博物院藏

秋窗读易图(局部)

秋窗读易图 绢本设色 26cm×26cm 南宋 刘松年 辽宁省博物馆藏

刘松年《四景山水图》中的庭院楼榭大多依山临水,以“平远”的形式来表现,意境明朗宁静。这样的建筑“可行、可望”的因素不少,却也有“可居、可游”的色彩,使建筑本身也能体现出一种怡然自得的生活理想。值得一提的是,唐代禁止住宅中建造可以俯瞰他人住宅的楼阁,宋法多承唐制,却未见有此规定,因此界画所绘民居中多有楼阁形象,《四景山水图》就是例证之一。

村居读书也是两宋界画常见的主题。《柳堂读书图》中的几座屋舍中唯有用于读书的厅堂为瓦屋面,其余全部是茅草顶,这种建筑布局和建材选择隐含了“唯有读书高”的思想。《秋窗读易图》是一幅设色、用笔俱佳的院体界画,临窗而立的书桌上摆放着香炉、书卷和文具,这样的读书条件显然优于《雪窗读书图》中所绘。前者虽是柴篱荆扉,但屋舍以小青瓦铺就,檐口还有做工精细的引檐,后者则是茅草覆顶的寒舍,寄寓着对寒门苦读者的尊敬与同情。这应是宋人界画创作时格外注重的立意表达。

宋代界画中还有很多作品是以展现公共空间的百姓生活或节庆活动为主的,《金明池争标图》《闸口盘车图》等即是此类作品。

采取全景式构图的《金明池争标图》中,金明池周围有苑墙环绕,并设有多个出入口,画面底端左侧牌楼匾额上写有“琼林苑”三字。从画面左侧高台上的“宝津楼”可以俯瞰榆柳掩映下的金明池,朱色拱桥连接高台与湖心岛上的环形“五殿”,各宫殿之间相互联系,安排得当。这种“全天地”的图像结构给观者以完整的画面感,如航拍一般有引人入胜的奇效。

金明池争标图 绢本设色 28.6cm×26.5cm 北宋 张择端 天津博物馆藏

闸口盘车图 绢本设色 53.3cm×119.2cm 五代 卫贤(传) 上海博物馆藏

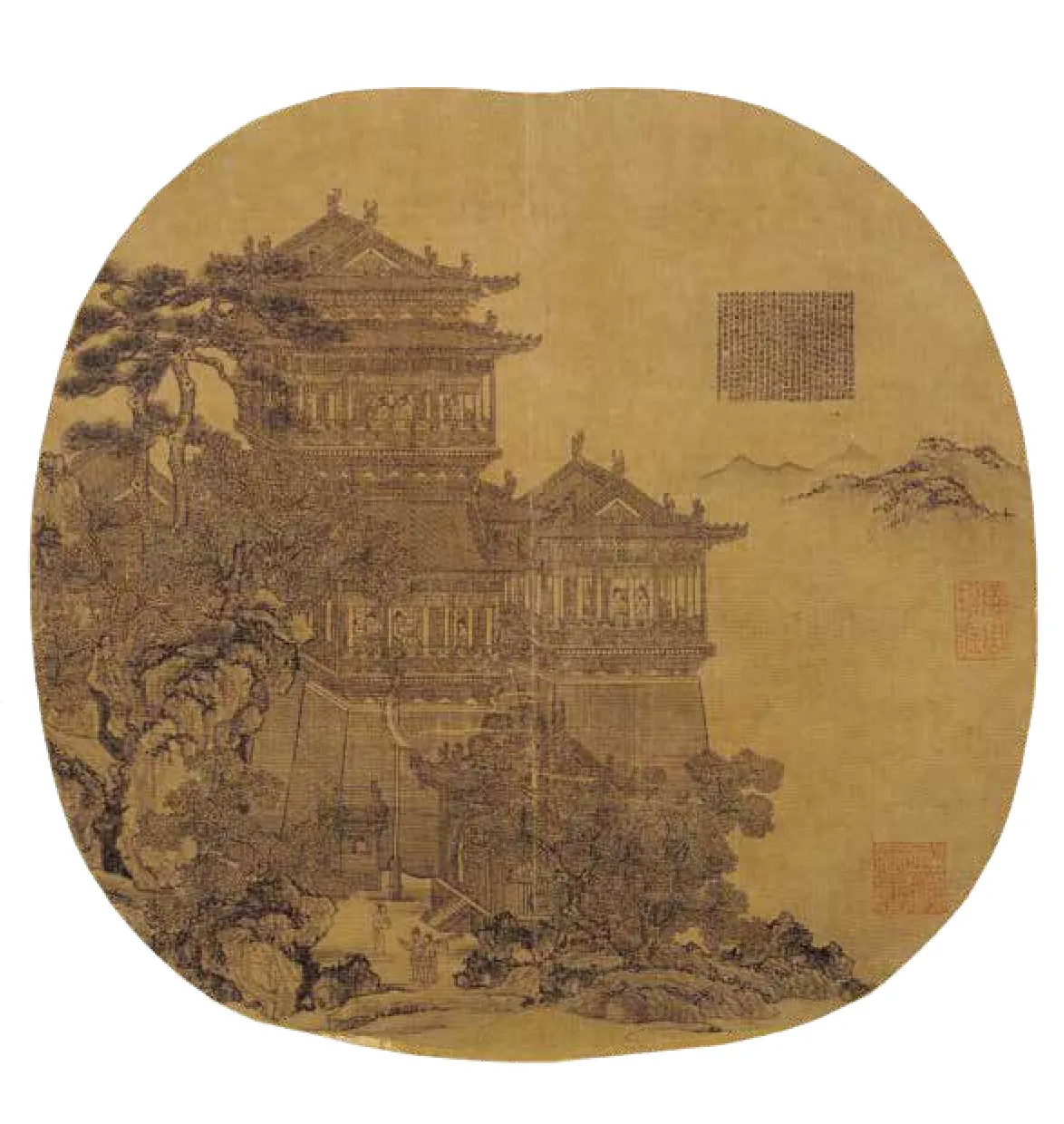

岳阳楼图 绢本墨笔 25.2cm×25.8cm 元 夏永 故宫博物院藏

《闸口盘车图》再现了河旁闸口一个官营磨面作坊生产、运输的繁忙景象。水磨坊是“盘车”界画的主题之一,画中的磨坊建于落差较大的河岸溪口处,水磨机械和屋宇亭阁的描绘精确谨严。磨坊为十字脊单檐歇山顶干阑式建筑,两端建有挟屋。挟屋斜后方各有望亭一座,望亭是四角攒尖的茅草顶方亭,屋顶覆瓦防水。左侧挟屋下以砖石砌成的斜坡“慢道”、河岸边便于上下船的梯级台挑“马头”等建筑细节,都清晰可辨。

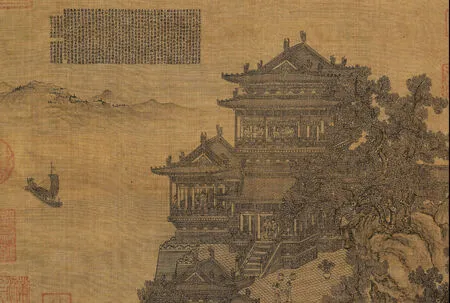

滕王阁、岳阳楼等著名建筑亦是宋元界画家描摹的对象。北宋郭熙就曾绘有《滕王阁图》,元人夏永尤好用白描法画楼阁,他笔下的《滕王阁图》《岳阳楼图》等均将建筑的细部结构描绘得清晰精准,几乎能依图营造。

滕王阁与岳阳楼、黄鹤楼并称为“江南三大名楼”。夏永所绘的滕王阁依山傍水而建,阁台重重,层层递进,显得气势雄伟,画作上方以细楷书写《滕王阁序》。画中阁台虽然结构繁杂,画家的描绘却严谨准确、比例精当,于咫尺之间用精深的界画技法刻画出巍峨壮阔的华丽楼阁,与旷远浩渺的长河远山相融相映,这是夏永对虚实、疏密、精微与宏大等界画艺术深刻理解之后的结果。

滕王阁图 绢本墨笔 24.7cm×24.7cm 元 夏永 美国波士顿美术博物馆藏

黄鹤楼图 绢本墨笔 20.7cm×26.8cm 元 夏永 美国大都会艺术博物馆藏

界画原真

很多时候,界画既属于审美的范畴,又是建筑实景的再现。五代后汉画院画家赵忠义,曾受命画《关将军起玉泉寺图》。画完后,皇帝责成工匠校验画中建筑结构是否准确。经过反复检验,工匠复命说:“画中的建筑如同真的一样,毫厘不差。”这个史实表明,古代工匠几乎可以根据界画“实录”的建筑物,进行尺寸换算后依图营造。

到了北宋,随着《营造法式》等一批杰出的建筑著作的问世,进一步促进了界画在写实建筑绘画中的发展。《营造法式》记载了北宋宫殿、寺观等建筑的营造方法与标准,特别是“石作”“小木作”“雕作”“彩画作”等“制度图样”,包含着丰富精细的细部构造与装饰纹理,几幅“殿阁地盘图”与当时的施工图也相去不远。这些施工规范图样就是实用性的“界画图谱”,受其影响的优秀界画家绘制的界画,不仅艺术性强且兼具实用性,甚至可以直接用作“无一差者”的标准施工图。

在北宋大中祥符年间,宋真宗将要营造“玉清昭应宫”,皇帝要求界画家刘文通先绘制《玉清昭应宫图样》,然后交给工匠依图成葺;“工画楼观”的吕拙也曾进呈《郁罗萧台样》,被皇帝看中后命工匠以此图为准营造;南宋赵伯骕曾画《姑苏天庆观样》,而后也依照图样建造。这些都是以具有艺术审美的界画作为建筑施工图之用的典型案例。

正因为如此,建筑大师梁思成与其弟子莫宗江才能根据“天籁阁”旧藏宋宫廷界画《滕王阁图》绘制了八幅《重建滕王阁计划草图》,今天的滕王阁基本为宋式建筑。湖南省有关部门根据夏永界画中的《岳阳楼图》,复原了岳阳楼主楼,其模型至今仍立于岳阳楼公园之中。

除了建筑本身,界画中的画意或界画家营造的古建筑与自然环境相融相谐的意境,也成为今人模拟或复原的目标。清代界画大家袁江的《瞻园图》曾翔实记录了瞻园的地形、布局、建筑形式及园林形态等信息。南京瞻园北扩工程将《瞻园图》作为恢复蓝本,按照界画所展示的建筑形式、功能进行复建,又依据画中的亭台、植被等要素的位置和形式,组织园林造景,重现了这座历史名园独有的文化韵味。

这些都是今人依靠界画进行古建筑重建或复原的典型案例。沧海桑田,在我们漫长的历史中,很多辉煌的琼楼玉宇都已荡然无存,而留存于界画中的生动形象,为今人展现了古建筑的昔日风采。特别是界画于建筑形体、细节可以做到“折算无亏”的原真性,已经使之成为追溯古建筑原貌的重要途径。从这一点看,界画的价值与意义已经超越了绘画的范畴。

拜月图 绢本设色 103.8cm×48cm 宋 佚名 台北故宫博物院藏

层楼春眺图(局部)

层楼春眺 图绢本设色 23.7cm×26.4cm 宋 佚名 故宫博物院藏