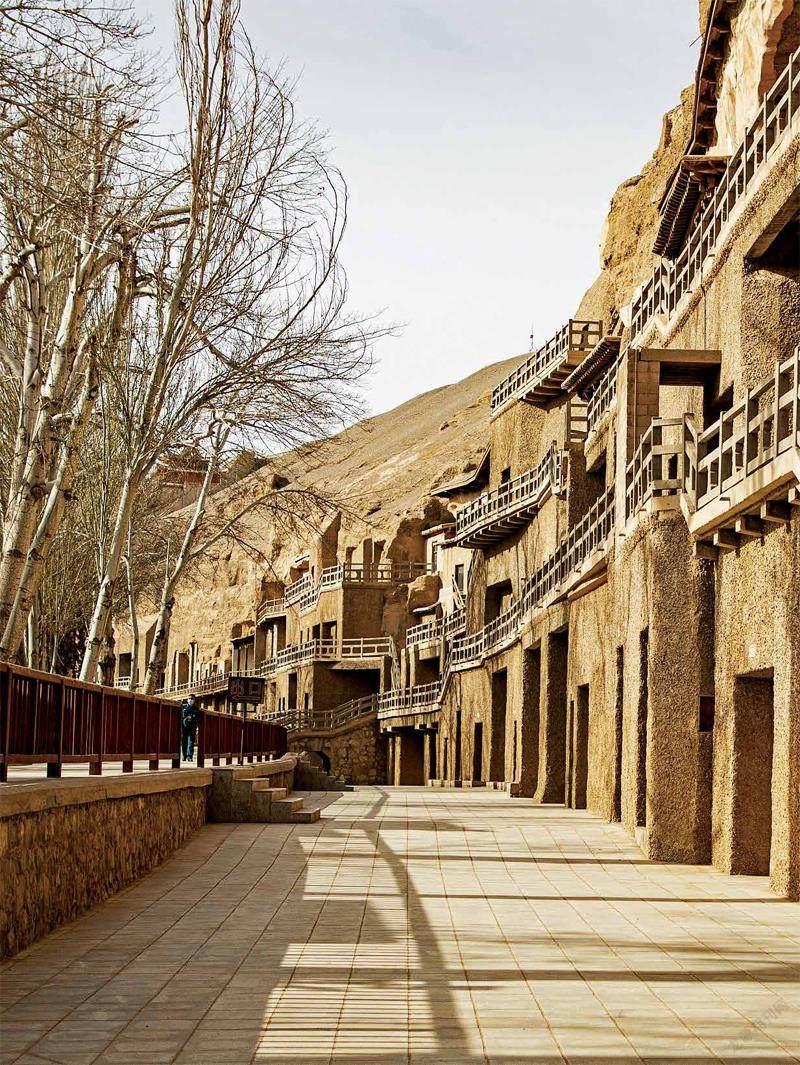

千年莫高 供圖/视觉中国

千年莫高 供圖/视觉中国

莫高窟第275窟内景 北凉 摄影/孙志军

莫高窟第275窟内景 北凉 摄影/孙志军甘肃河西走廊作为丝绸之路的“黄金段”,在近2000年时间里,东西方政治、经济、文化在这里双向流通、交互激荡,不同族群在此迁徙流动、交融共生,最终积聚并生成了厚重而又独特的区域历史文化。敦煌,地处河西走廊的西端,自古便是丝绸之路的“咽喉”要地,在千年时光中随着文明古道的兴盛而拥有多元属性,并因此繁盛一时。今天的敦煌,更因其独特的历史、文化、艺术价值,被誉为“人类的敦煌”,而敦煌莫高窟无疑是这一独特价值与多元文明交流互通的集中体现。

莫高窟开凿于距敦煌城东南25公里的鸣沙山东麓崖壁上,前临大泉河,向东面向三危山,窟群分为南、北两区,现存历代营建的洞窟共735个。其中,南区是僧侣进行礼佛活动的场所,492个洞窟内绘制有各个朝代的壁画和彩塑;北区的243个洞窟则是僧侣修行、居住、瘗埋的场所,内有修行和生活设施土炕、灶坑、壁龛、灯台等。自366年开始,莫高窟经历了十六国、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏、元等十个朝代的千余年营建,其历史之漫长、文化交流之广泛、艺术价值之高,以及有序传承和保存现状均是世所罕见。

中国的石窟艺术源于印度,在吸收外来文化艺术的基础上,兼收并蓄,不断创新,形成了具有鲜明时代特征和浓厚艺术感染力的石窟风格。如今,中国是世界上石窟遗存最为丰富的国家,从遗存至今的各地各类石窟中,我们可以清晰地看到石窟造型及其艺术风格逐渐演变的过程,敦煌莫高窟即是典范之一。

莫高窟第268窟 禅窟 北凉 摄影/吴健

莫高窟第268窟 禅窟 北凉 摄影/吴健莫高窟第275窟开凿于北凉时期,学界普遍认为这是莫高窟最早的洞窟。石窟盝形顶,主室呈长方形。西壁为一尊端坐在双狮座上的交脚弥勒菩萨。菩萨造型雄健,高髻宝冠,神情恬静超然。南北壁上方各开两个阙形龛和一个双树龛,龛内分别塑交脚弥勒和思维菩萨。阙,原是指宫门前两边的望楼,或墓道外的石牌坊,从周代开始直至汉代,一直是中国传统建筑艺术中的流行样式之一。第275窟内汉式阙形龛的成对出现具有非同寻常的意义,从中能看出多元文化在莫高窟初建时就呈现出交融并存的状态。

而与第275窟相邻的第268窟同样为北凉时期的石窟,窟室顶部为平棋倒斗藻井,正壁开龛塑佛像,四壁及顶部满布壁画。主室两侧的微小禅室,内部空间狭小,最初仅以白色粉刷,专用于僧侣坐禅修行,隋代重修时绘制了佛教壁画中常见的千佛形象以及说法图。这类石窟属于莫高窟中典型的禅窟。

莫高窟第428窟 中心塔柱窟 北周 摄影/吴健

莫高窟第428窟 中心塔柱窟 北周 摄影/吴健莫高窟早期(十六国至北周时期)的洞窟形制多为中心塔柱窟。中心塔柱窟也叫塔庙窟,因窟室中心有方形柱得名。洞窟前半部是人字披顶,后方中心塔柱四面开龛,龛内塑有佛像及侍从像,供僧侣和善男信女绕塔礼佛,也反映出当时佛教注重禅修的特点。这种窟形的特色在于建筑师将汉式建筑的“人字披顶”“阙形佛龛”和异域的建筑艺术巧妙地结合在了一起。莫高窟第428窟是敦煌石窟早期最大的中心塔柱窟,窟内绘有供养人1000多身,是敦煌石窟中供养人像最多的洞窟。据此可知,此窟的开凿创建是北周时期河西地区社会各界通力合作的典范。

莫高窟第303窟 中心塔柱窟 隋 摄影/吴健殿堂窟是莫高窟唐、宋窟的主要类型。窟内设有前后室,并有很长的甬道。窟室平面呈方形,窟顶为覆斗形,窟内有较广阔的活动空间,是善男信女宣讲经义和供奉礼佛的活动场所。隋唐时期还出现了一种新的洞窟形制—中心佛坛式殿堂窟,将洞窟修成佛坛,无疑是为了安置较大的佛像。典型洞窟如莫高窟第61窟,此窟又名“文殊堂”,是归义军节度使曹元忠夫妇开凿于10世纪中期的功德窟。窟室覆斗形顶下方四角龛内绘有四大天王像,东壁以及南北壁东侧下方分别绘制了回鹘公主、于阗公主和曹氏女供养人像。此窟最有代表性的壁画是西壁的巨幅《五台山图》,这是敦煌壁画中规模最大的山水人物图,也是最大的全景式历史地图,画作详细描绘了东起河北正定,西至山西太原方圆数百里的山川地形及社会风情。图中绘有城郭、寺庙、楼台、亭阁、佛塔、草庐、桥梁等各类建筑170多处,是十分珍贵的古代建筑史料。

莫高窟第303窟 中心塔柱窟 隋 摄影/吴健殿堂窟是莫高窟唐、宋窟的主要类型。窟内设有前后室,并有很长的甬道。窟室平面呈方形,窟顶为覆斗形,窟内有较广阔的活动空间,是善男信女宣讲经义和供奉礼佛的活动场所。隋唐时期还出现了一种新的洞窟形制—中心佛坛式殿堂窟,将洞窟修成佛坛,无疑是为了安置较大的佛像。典型洞窟如莫高窟第61窟,此窟又名“文殊堂”,是归义军节度使曹元忠夫妇开凿于10世纪中期的功德窟。窟室覆斗形顶下方四角龛内绘有四大天王像,东壁以及南北壁东侧下方分别绘制了回鹘公主、于阗公主和曹氏女供养人像。此窟最有代表性的壁画是西壁的巨幅《五台山图》,这是敦煌壁画中规模最大的山水人物图,也是最大的全景式历史地图,画作详细描绘了东起河北正定,西至山西太原方圆数百里的山川地形及社会风情。图中绘有城郭、寺庙、楼台、亭阁、佛塔、草庐、桥梁等各类建筑170多处,是十分珍贵的古代建筑史料。 莫高窟第61窟 中心佛坛式殿堂窟 五代 摄影/孙志军gzslib202204041448

莫高窟第61窟 中心佛坛式殿堂窟 五代 摄影/孙志军gzslib202204041448 莫高窟第61窟内景 五代 摄影/孙志军

莫高窟第61窟内景 五代 摄影/孙志军 莫高窟第61窟 西壁 五台山图 五代 供图/敦煌研究院文物数字化研究所

莫高窟第61窟 西壁 五台山图 五代 供图/敦煌研究院文物数字化研究所 敦煌莫高窟九层楼 摄影/吴健

敦煌莫高窟九层楼 摄影/吴健莫高窟中类似于塑有“北大像”的初唐第96窟、塑有“南大像”的盛唐第130窟这样的洞窟属于大像窟。这种洞窟一般是在主室正壁塑一尊石胎泥塑大佛,佛座后凿有供巡礼用的马蹄形通道。第96窟外部建筑“九层楼”是莫高窟的标志性建筑。窟外的楼阁在初建时只有四层,晚唐时建成五层,后经历代重修,在民国十七年(1928年),由当地百姓集资,历时8年修建成现在的九层楼阁。窟内大佛依山崖而塑,面形丰圆,眉目舒朗,庄重威严中不失宁静安然。

涅槃窟是以涅槃像为主体的洞窟。佛像侧卧,前无遮挡,故窟室平面一般为横长方形。中唐第158窟即为涅槃窟。窟内佛陀静静躺在佛床上,头靠在枕头上,右手枕在头下,双目半闭,神态安详。佛陀身上的袈裟自然形成一条条柔和的衣纹曲线,与身体起伏的曲线互相配合,构成完美的韵律。

莫高窟第96窟 大像窟 初唐 供图/视觉中国

莫高窟第96窟 大像窟 初唐 供图/视觉中国 莫高窟第158窟 涅槃窟 中唐 摄影\孙志军

莫高窟第158窟 涅槃窟 中唐 摄影\孙志军形制如此丰富的洞窟,加上那些数量庞大的塑像和壁画,它们究竟是怎样完成的?那一声声斧凿声、一抹抹瑰丽色彩后又隐藏着怎样的艰辛和信念?如莫高窟第130窟,窟内佛像高达26米,动工于唐开元九年(721年),而开元十三年(725年)的發愿文幡已被裹于窟内崖体与泥皮地仗的夹缝中,说明第130窟这座大像窟,在莫高窟崖壁上最多用了4年时间就已凿出大样。再根据窟内甬道的供养人题记,从开元十三年算起至天宝末年,壁画绘制完成整整耗时约30年的时间,营造过程中耗费的精力可想而知。千年以来,敦煌的世家大族、平民百姓、僧尼信众、商旅将佐,以其虔诚的信仰凝聚成无尽的精神动力,在代代传承、接续中让莫高窟的艺术魅力生生不息。经过岁月和技艺的相互成就,一颗颗虔诚之心在时光的长河里变得愈加晶莹璀璨。历经千年营建的莫高窟,荟萃了古代中西方文明交融之精华,凝结成集建筑、壁画、彩塑为一体的文化艺术宝库。如今,当我们驻足凝望时,依然能感受到其中蕴含着的海纳百川、开放包容、美美与共的人文精神,以及灿烂的中华文明所书写的大美不言的精神诗篇。

莫高窟第148窟 涅槃窟 盛唐 供图/视觉中国

莫高窟第148窟 涅槃窟 盛唐 供图/视觉中国 莫高窟第45窟 菩萨 盛唐 摄影/吴健

莫高窟第45窟 菩萨 盛唐 摄影/吴健