和女性有关的一切都似乎自带光芒和芬芳,无论是仙山楼阁的逍遥女神、缥缈江湖的红粉佳人,抑或文人空间的贞静女史、深宫御苑的皇家贵妇,甚至乡间野地的采桑女子、红尘巷陌的红袖佳丽,都自有其可爱之处。她们或柔情缱绻,情不知所起,一往而深;或若离若即,凌波微步,罗袜生尘;或剑胆琴心,可以托六尺之孤,寄百里之命。古往今来,她们常被图之咏之,形诸画面。

女而有士行者

和女性有关的一切都似乎自带光芒和芬芳,无论是仙山楼阁的逍遥女神、缥缈江湖的红粉佳人,抑或文人空间的贞静女史、深宫御苑的皇家贵妇,甚至乡间野地的采桑女子、红尘巷陌的红袖佳丽,都自有其可爱之处。她们或柔情缱绻,情不知所起,一往而深;或若离若即,凌波微步,罗袜生尘;或剑胆琴心,可以托六尺之孤,寄百里之命。古往今来,她们常被图之咏之,形诸画面。清代高崇瑞甚至将美人与山川风物并举:“极天下名山胜水,奇花异鸟,唯美人一身可兼之,虽使荆、关泼墨,崔、艾挥毫,不若仕女之集大成也。”

中国仕女画历史悠久,战国及汉代早期帛画中已见仕女身影。但“仕”与“女”本不连用,分别指男子和女子。《诗经》有云:“维士与女,伊其相谑,赠之以勺药。”秦汉以后二者逐渐合用,意指“女而有士行者”,指德才兼备的贵族妇女。画史中最早出现“仕女”一词,是唐朝朱景玄在《唐画断》中赞美周昉:“又工士女,为古今冠绝。”而根据张彦远评价其作品“全法衣冠,不近闾里”,又道出当时仕女画的标准,即不以平民百姓为描绘对象,而指向上层妇女的闺阁生活。

至宋代,“仕女”一词开始普遍使用,成为女子的泛称。如北宋《图画见闻志》记载,“士女宜富秀色嫒婧之态”。随着文人画的兴起,仕女画中的人物形象真实与否退居其次,主要在于传达画者的情怀与理想。到明清时期,仕女画更褪去了前代浓重的说教意味而主要满足观赏功能,仕女题材则“巍然为画中独立之一科”。

千载而下,众多精美绝伦的仕女画令人目不暇接。但在非礼勿视的年代,直面女子写生是不可行的,画家们主要通过俯仰观察、心识目记来记忆所绘对象。六朝姚最在《续画品》中说:谢赫“写貌人物,不俟对看,所须一览,便工操笔……目想毫发,皆无遗失”。如此高超画手,方能迁想妙得,下笔形神兼备,留下传世的不朽画卷。

挥扇仕女图绢本设色33.7×204.8cm 唐 周昉(传) 故宫博物院藏

挥扇仕女图绢本设色33.7×204.8cm 唐 周昉(传) 故宫博物院藏

“极天下名山胜水,奇花异鸟,惟美人一身可兼之,虽使荆、关泼墨,崔、艾挥毫,不若仕女之集大成也。”

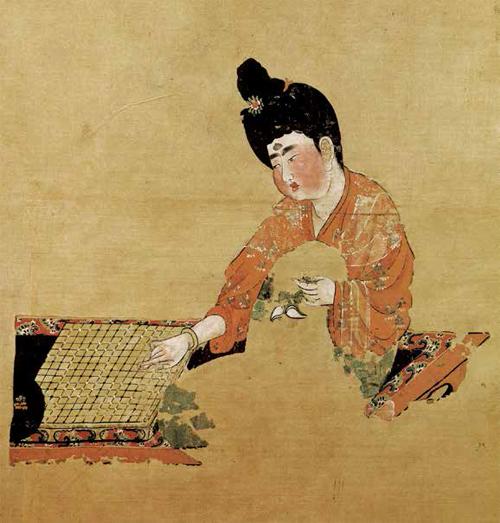

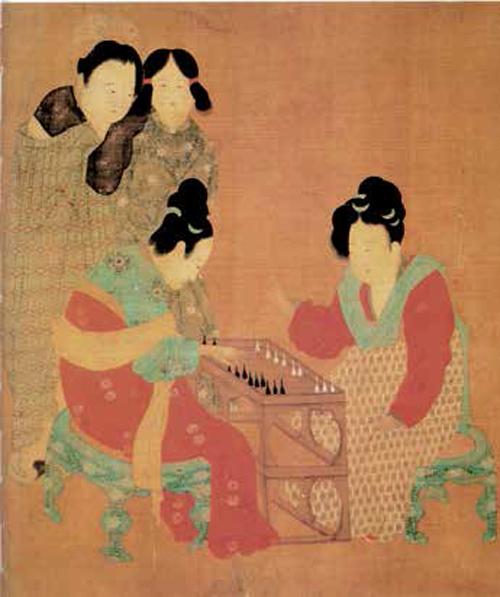

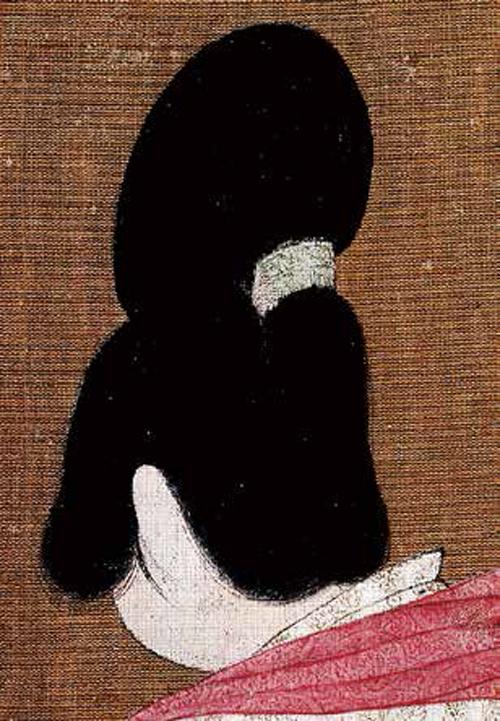

弈棋仕女图屏(局部)63×52.4cm 唐 佚名新疆维吾尔自治区博物馆藏

弈棋仕女图屏(局部)63×52.4cm 唐 佚名新疆维吾尔自治区博物馆藏

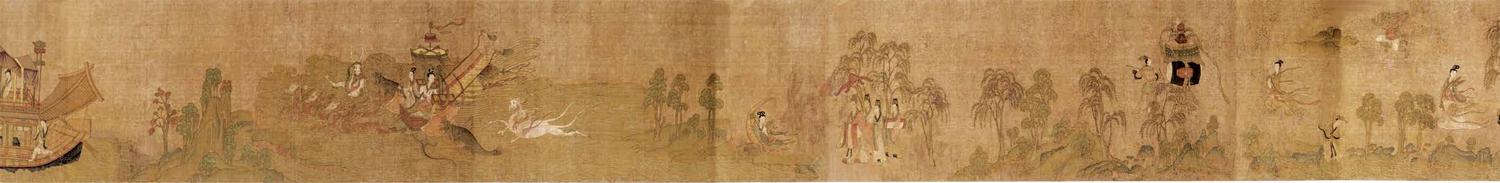

洛神賦图(宋摹本) 绢本设色27.1×572.8cm 东晋 顾恺之 故宫博物院藏

洛神賦图(宋摹本) 绢本设色27.1×572.8cm 东晋 顾恺之 故宫博物院藏 洛神赋图(局部)

洛神赋图(局部)翩若惊鸿婉若游龙

最深入人心的女神形象,莫过于东晋顾恺之的《洛神赋图》了。李商隐曾在诗中写道:“君王不得为天子,半为当年赋洛神。”文赋的作者便是七步成诗的多情公子曹植,而赋中那位翩若惊鸿、婉若游龙的洛神,其原型则是颇具争议的甄妃。

甄氏为上蔡令甄逸之女,出生时其母梦见一仙人在侧,幼时便灵秀过人。建安年间,甄氏嫁袁绍之子袁熙为妻。官渡之战时,曹植在洛河神祠中偶遇藏身于此的甄氏,他以白马相赠,助她逃返邺城,甄氏也解下玉佩赠与曹植。甄氏后为曹军所俘,曹操将其赐于曹丕为妻,曹植与甄氏也终于有机会再次相见。曹丕称帝后,或许是对于甄妃和曹植错综复杂的关系难以释怀,转而宠幸郭后,甄妃不久便郁郁而终。

黄初三年(222年),曹植入京朝见,曹丕将甄妃生前的爱物金缕玉带枕赐给他作为纪念。曹植如获至宝,抱枕而归。途经洛水,恍惚之间,遥见甄妃凌波而来,一惊而醒,原来是南柯一梦。无限唏嘘间,曹植就着篷窗微弱的灯光,写出了那篇千古传诵的《感甄赋》(后改称《洛神赋》)。

被誉为“才绝”“画绝”“痴绝”的顾恺之迁想妙得,以春云浮空般的用笔,将洛神“进止难期”“体迅飞凫”的婉转游离之态呈现于绢素之上。画卷开处,高柳迎风,曹植带着随从来到洛水之滨,凝神怅望。恍惚中,洛神(甄妃)“云髻峨峨,轻裾飘飘,手持莲瓣状羽扇,凌风回翔于碧波之间”。周遭众女神在云天与碧波间自由遨游,相与嬉戏,满目天衣飞扬。

洛神、南湘二妃等众女神头顶束发成环,这种高髻发式称为飞天紒,又称灵蛇髻,《宋书·五行志》记载:“三分发,抽其鬟直向上,谓之‘飞天紒。”至今在神仙题材的戏剧中还可以见到此类发型。这一造型灵动飞扬,高妙脱俗,令女子顾盼之间更添神采。

《洛神赋图》中众女神的服饰多为交领束腰,上俭下丰,衣身部分较为合体,而裙多褶裥,下摆宽松,袖口肥大。部分女神穿搭一种半袖衣,其袖缘类似今天的“荷叶边”;裙裳下摆通常绘有较宽的缘饰,呈波浪状曳地;衣裙前裾下摆则垂有尖角状装饰,衣带当风。这便是汉魏六朝女子的上服“袿衣”。“圭”是上部尖锐下部平直的玉器,因当时女性礼服上装饰有上广下狭的圭状布片,可令女子举步时平添姿彩,故名“袿衣”。

关于洛神的妆容,曹植深情地写道:“云髻峨峨,修眉联娟。丹唇外朗,皓齿内鲜,明眸善睐,靥辅承权。”不食人间烟火的世外仙姝如在目前。在古风插画中,还可以看到魏晋时期另有一种“重口味”的斜红妆容,在现代生活中几乎消失。斜红又称“晓霞妆”,即女子在两鬓前或两侧太阳穴处各画一条竖起的红色新月形弯线,显得相当诡异。该妆容与一位叫薛夜来的姬妾有关,她是曹丕在甄妃去世后从江南物色来的美人。薛夜来有次晚间不慎一头撞于屏风之上,伤处如晓霞将散,她便在另一侧对称补画,竟平添一分妩媚,宫人纷纷用胭脂仿画。可见当时的化妆术还有一项重要的实用功能,即掩瑕,用来遮盖脸上的伤痕。

簪花仕女图 绢本设色46×180cm 唐 周昉 辽宁省博物馆藏

簪花仕女图 绢本设色46×180cm 唐 周昉 辽宁省博物馆藏 内人双陆图(局部)绢本设色30.7×64.6cm唐 周昉 美国弗利尔美术馆藏

内人双陆图(局部)绢本设色30.7×64.6cm唐 周昉 美国弗利尔美术馆藏人物丰秾肌胜于骨

唐朝是中国封建社会最为开放和自信的王朝,唐代人物画更以其恢宏大度的形象、空实明快的线条和辉煌灿烂的色彩,为后世所难以企及。唐代政治经济中心集中在关中一带,据《宣和画谱》记载,“关中妇女纤弱者少”。唐代也是一个与边疆少数民族交流频繁的朝代,当时妇女多受周边少数民族影响而热衷运动。由于水土滋养以及生活习惯等原因,唐代女子多是丰美的形象。《广川画跋》记载:“此固唐世所好,尝见诸说,太真妃丰肌秀骨,今见于画亦肌胜于骨。”

唐代仕女画的重要代表人物是张萱和周昉。张萱,《宣和画谱》称他“于贵公子与闺房之秀最工”,善于描绘曲眉丰颊、“朱晕耳根”的仕女形象。其原作今已无存,史上留下两件重要的摹本,即传说是宋徽宗临摹的《虢国夫人游春图》和《捣练图》。

其中《捣练图》是表现贵族妇女捣练缝衣的工作场面,按劳动工序分成捣练、织线、熨烫三组。只见宫女们身着低领窄袖短襦,系高腰长裙并扎丝带,身披轻薄如纱的印绣纹样披帛,举止娴雅,意态从容。周昉的仕女作品衣裳劲简、色彩柔丽,代表作《簪花仕女图》中的仕女形象为唐代贵族女子之典型。其细劲有力、典雅含蓄的琴丝描和堂皇秾丽的色彩,体现出贵族仕女养尊处优、嬉戏于花蝶鹤犬之间的日常生活情态,更将仕女日长慵困、凝神靜思的神态烘托得恰到好处。

簪花仕女图(局部)

簪花仕女图(局部)

唐朝是封建社会最为开放和自信的王朝,唐代人物画更以其恢宏大度的形象,空实明快的线条和辉煌灿烂的色彩,为后世所难以企及。

从《簪花仕女图》中可见汉唐盛行的“金步摇”首饰。这种步摇在汉朝时常被制成长长的树枝状,悬垂片片金叶,而唐代多以金玉制成鸟雀形,在鸟雀口中垂下珠串。步摇可让女子走路时摇曳生姿,同时提醒女子注意步态。“风带舒还卷,簪花举复低”,在《簪花仕女图》中,女子们更以鲜花或者金银制成的花朵状金钿插戴于发中,满头“金缕翠钿浮动”。《捣练图》中还可以见到梳子插头的流行头饰,如唐诗所说,“满头行小梳,当面施圆靥”,在富贵娴雅中增添一份生活气息。

捣练图 绢本设色37×147cm 唐 张萱 美国波士顿艺术博物馆藏

捣练图 绢本设色37×147cm 唐 张萱 美国波士顿艺术博物馆藏以唐代仕女图对照历史记载,可知唐代女子妆容包括敷铅粉、抹胭脂、画黛眉、贴花钿、点面靥、描斜红、涂唇脂等几大步骤。眉被古人称为“七情之虹”,唐代张祜诗云:“却嫌脂粉污颜色,淡扫蛾眉朝至尊。”唐明皇便深有爱眉之癖,令画工画“十眉图”以传后世。眉形主要可见柳眉、蛾眉、月眉和八字眉等几种。最具唐妆特色的是《簪花仕女图》中的蛾眉,又名桂叶眉,眉形阔短而粗,多将眉剃净后再描绘,眉头圆尖,眉腰粗浑上扬,眉梢尖椭,雍容之余亦显英气。

《捣练图》中还出现一种眉间贴花钿的妆容,其材料一般为金箔、鱼鳞片、鱼鳃骨、云母片等,可见古人取用于天地万物的奇思。对于重要的唇脂,古人亦早有研究。所谓“白雪凝琼貌,明珠点绛唇”,到了唐代,女子们所用的唇脂已经近似于现在的口红了,有论寸的管状,也有盒装,或以丝绵、纸片、金箔剪成圆形或花瓣形,浸透胭脂汁,晒干以方便携带。使用时往往先用白粉将原来的唇形覆盖,重新在唇中点出很小的樱桃或桃花状。

捣练图(局部)

捣练图(局部) 捣练图(局部)

捣练图(局部)

宋画中偶尔出现的女性形象,受到宋代文人整体的清雅内敛风格的影响,多轻毫淡墨,呈现柳腰纤足、清隽文秀的形象。

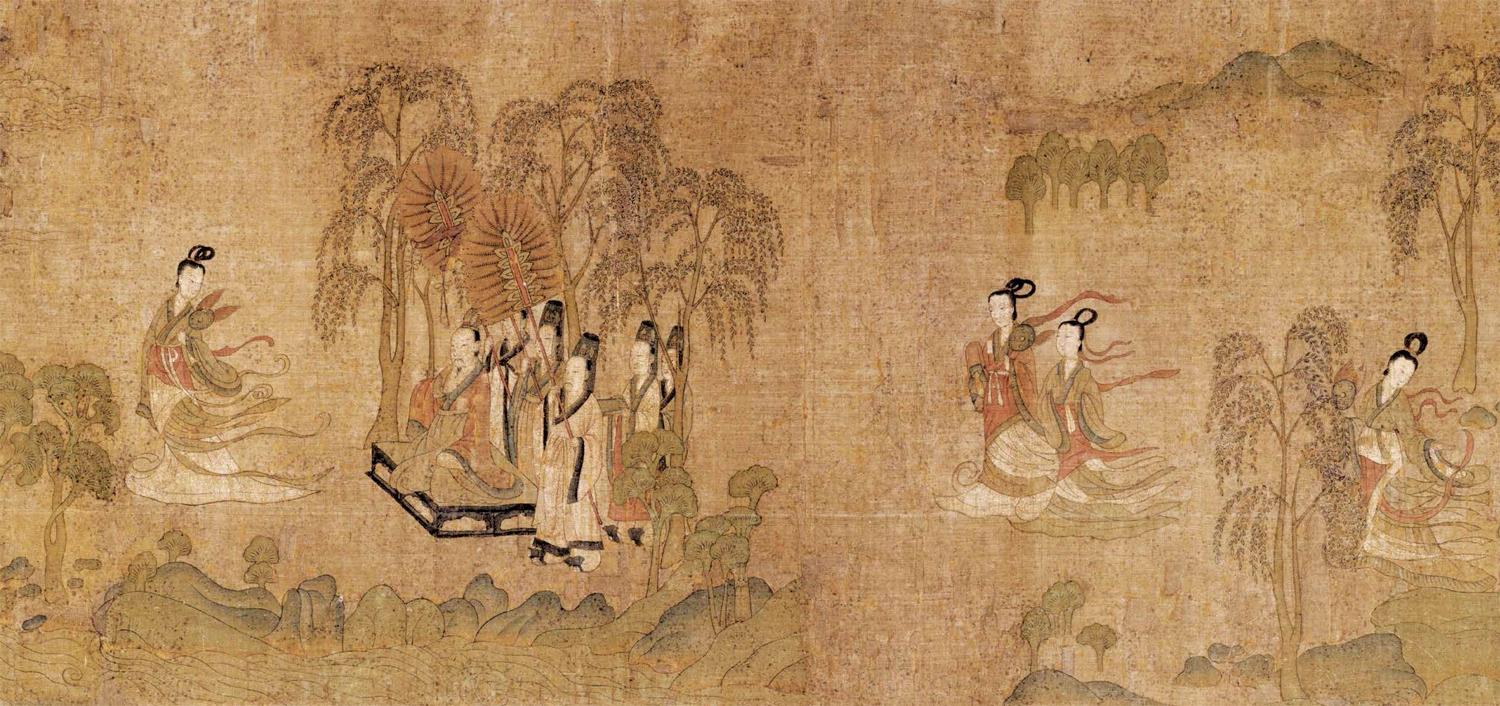

阆苑女仙图绢本设色42.7×177.2cm五代 阮郜 故宫博物院藏

阆苑女仙图绢本设色42.7×177.2cm五代 阮郜 故宫博物院藏 宮中图(宋摹本)绢本设色 共4段 五代 周文矩美国克里夫兰艺术博物馆、大都会艺术博物馆、弗格美术馆分藏

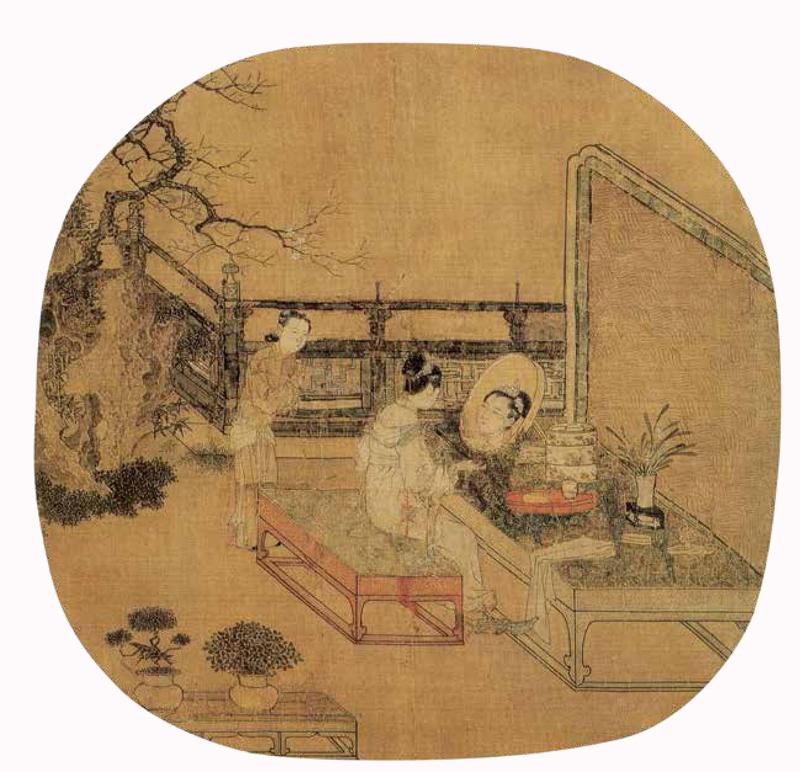

宮中图(宋摹本)绢本设色 共4段 五代 周文矩美国克里夫兰艺术博物馆、大都会艺术博物馆、弗格美术馆分藏 妆靓仕女图绢本设色 北宋 苏汉臣25.2×26.7cm 美国波士顿艺术博物馆藏

妆靓仕女图绢本设色 北宋 苏汉臣25.2×26.7cm 美国波士顿艺术博物馆藏明代高濂评点周昉的美人图:“美在意外,丰度隐然,含娇韵媚,姿态端庄。”所谓“神生状外,生具形中”,可见唐代仕女除了精致的妆容,更以神采和气度取胜。

淡雅清秀幽娴贞静

如果说唐代是以戎马天下的“武功”彪炳史册,那么北宋便是以崇文抑武的“文治”安邦治世。北宋李成说:“吾儒者,粗识去就,性爱山水。”文人士大夫们拟迹巢由,放情林壑,更在山水画中表达自己的胸中逸气和理想人格。仕女画的地位则大大降低,不入文人法眼,米芾云:“鉴阅佛像、故事图,有以劝戒为上……至于仕女翎毛,贵游戏阅,不入清玩。”宋画中偶尔出现的女性形象,受到宋代文人整体的清雅内敛风格的影响,多轻毫淡墨,呈现柳腰纤足、清隽文秀的形象。

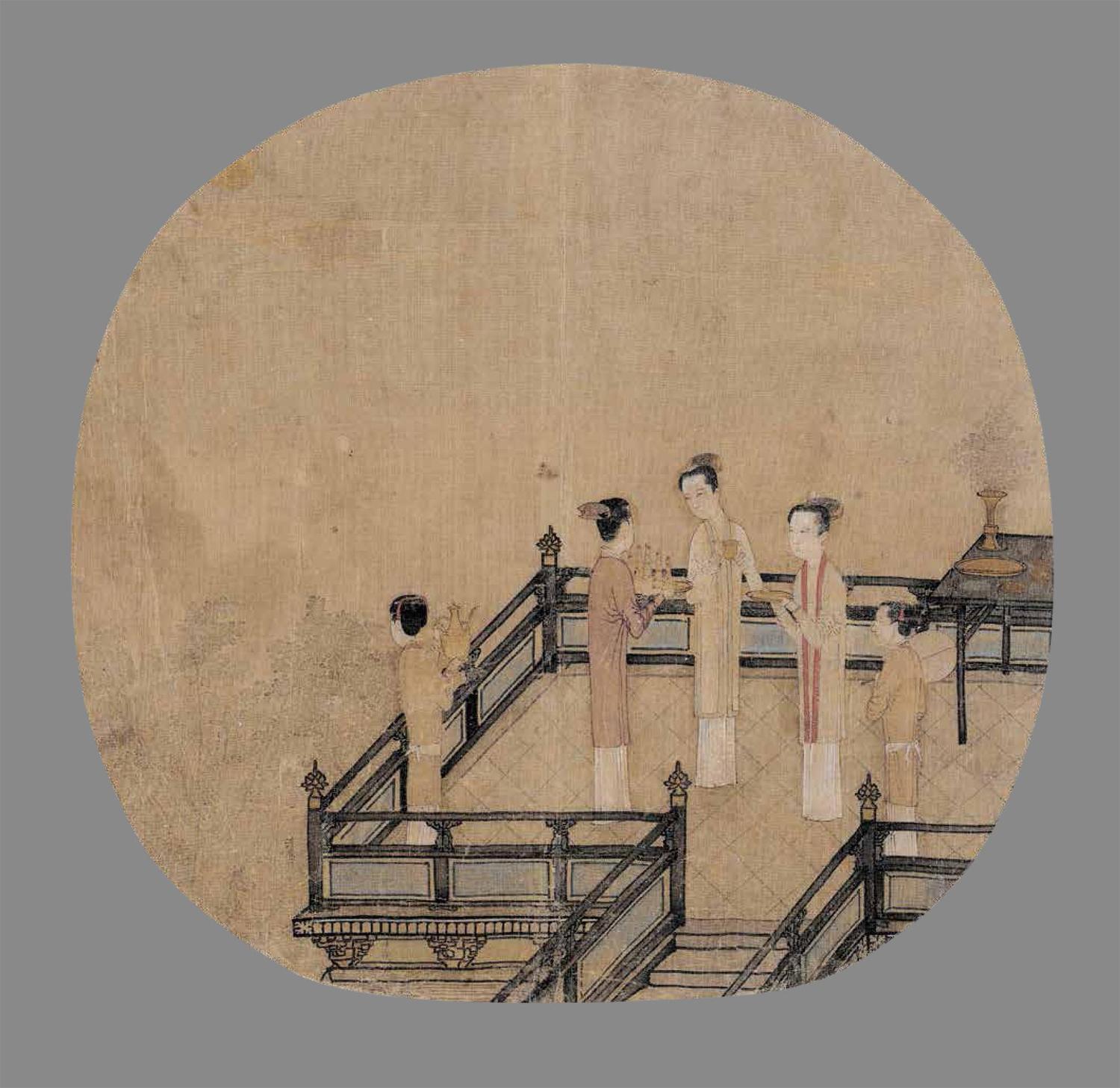

瑶台步月图绢本设色25.6×26.7cm 宋 刘宗古 故宫博物院藏

瑶台步月图绢本设色25.6×26.7cm 宋 刘宗古 故宫博物院藏 汉宫春晓图 绢本设色30.6×574.1cm 明 仇英 台北故宫博物院藏

汉宫春晓图 绢本设色30.6×574.1cm 明 仇英 台北故宫博物院藏 人物故事图册之贵妃晓妆绢本设色 每开41.4×33.8cm明 仇英 故宫博物院藏

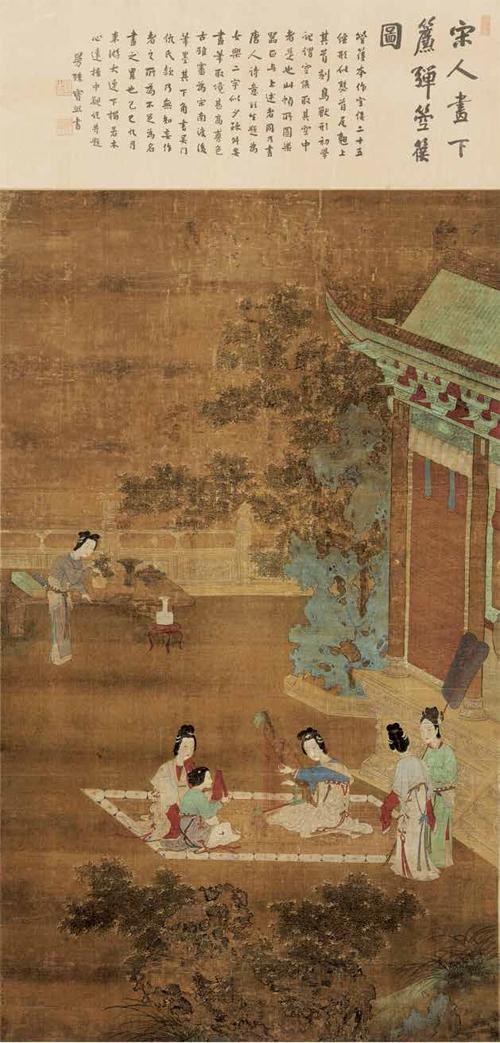

人物故事图册之贵妃晓妆绢本设色 每开41.4×33.8cm明 仇英 故宫博物院藏 仕女簪花图绢本设色122.5×51cm 明 仇英

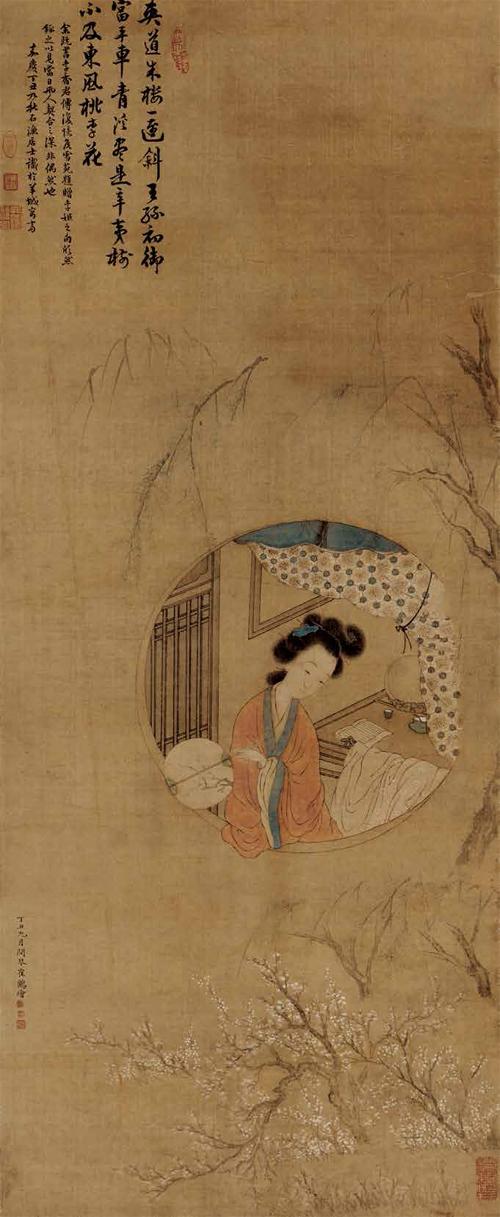

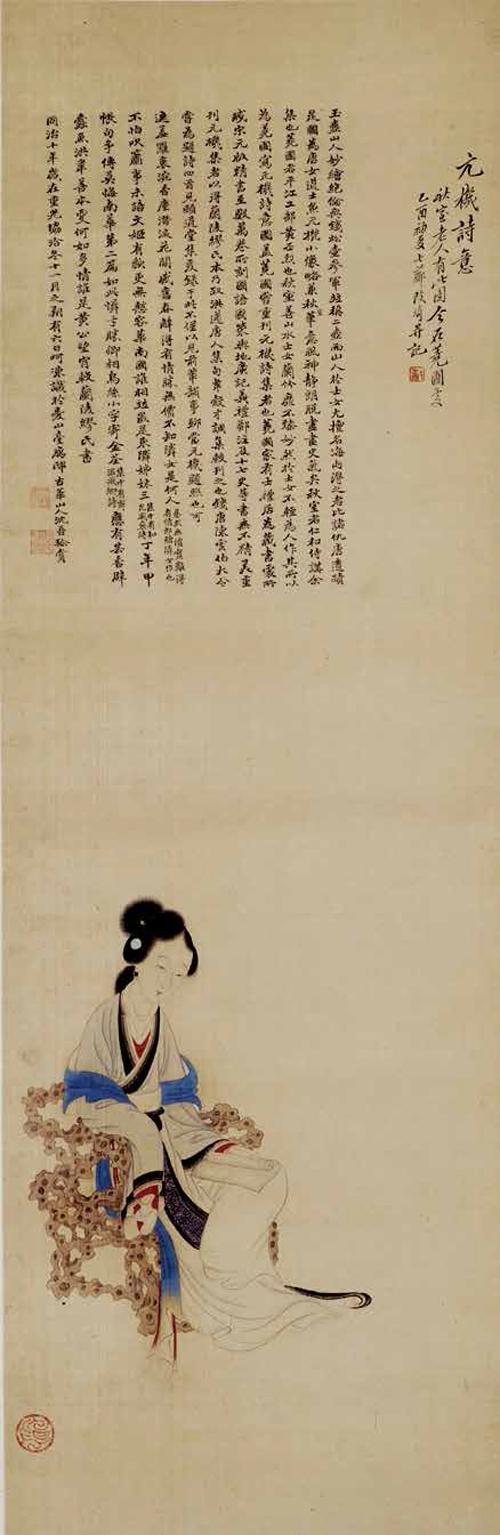

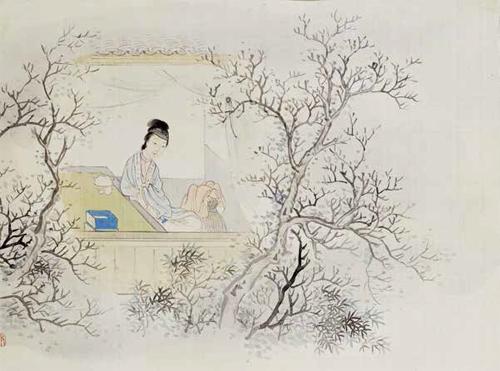

仕女簪花图绢本设色122.5×51cm 明 仇英明清时期,随着商品经济的发展,市民阶层壮大,世俗生活日益丰富。明清仕女画在形象上以世俗风尚为导向,在“阴柔为美弱为用”的审美思想指引下,延续了宋人清秀的审美。由于市民文学繁荣,画家作品亦受此影响,增添了故事性和情节性,强调环境气氛的烘托,并题诗阐释画意,可谓通俗性与文学性兼容。从清代画家改琦的作品中可以一斑窥豹,获知明清仕女画的一般情状。改琦的《红楼梦图咏》即诗书画并举,并善于补景衬托女子的情感气质,如雪中折梅、花间独酌、月下吹箫等,从而创立了仕女画“诗中有画、画中有诗”的新体格,时人用“神韵天然”“贞静之态”等语评之。

明清仕女画在形象上以世俗风尚为导向,在“阴柔为美弱为用”的审美思想指引下,延续了宋人清秀的审美。

王蜀宫妓图 绢本设色124.7×63.6cm 明 唐寅 故宫博物院藏

王蜀宫妓图 绢本设色124.7×63.6cm 明 唐寅 故宫博物院藏改琦祖上世代显官,他却一生失意,浪游天涯,朋友们甚至把他比作“赢得青楼薄幸名”的杜牧,称他“风流杜牧能惊座”。正如傅山所言:“名妓失路,与名士落魄,赍志没齿无异也。”改琦借用女子的幽怨揭示人情世态,更表达对才情兼备的红尘烟巷女子的同情与欣赏。自此,雍容华贵的宫廷贵妇、端庄妍丽的大家闺秀消逝在画卷中,明清画家们把目光更多地投向中下层世俗女子。鲁迅曾说:“唐伯虎画的细腰纤手的美人,是他一类人们的欲得之物。”明清仕女画中的女性形象,赏的是娇花照水之颜,观的是弱柳扶风之色,别有一番特殊的情味,却从此失去了唐宋时期健康舒展的画风。

红叶题诗仕女图 纸本设色104×48cm 明 唐寅

红叶题诗仕女图 纸本设色104×48cm 明 唐寅 女乐图(局部)

女乐图(局部) 女乐图 绢本设色145.5×85.5cm 明 仇珠 故宫博物院藏

女乐图 绢本设色145.5×85.5cm 明 仇珠 故宫博物院藏 斗草图绢本设色134.3×48cm明 陳洪绶 辽宁省博物馆藏

斗草图绢本设色134.3×48cm明 陳洪绶 辽宁省博物馆藏 吹箫女仙图绢本墨笔141.3×91.8cm明 张路 故宫博物院藏

吹箫女仙图绢本墨笔141.3×91.8cm明 张路 故宫博物院藏 李香君小影 纸本设色124.5×52.4cm 清 崔鹤 美国大都会艺术博物馆藏

李香君小影 纸本设色124.5×52.4cm 清 崔鹤 美国大都会艺术博物馆藏儒家奉行的女性理想人格在明清时期得到了广泛认可,时风所及,清代仕女画中的女性形象渐渐趋于概念化、程式化,画中女子多表现出含胸、屈膝、折腰的姿态,常显得“愁草草、恨重重”。其发髻、眉形、服饰等细节也突出了人物羸弱的“病态美”。

从发式上来看,明清女性选择性地继承了凤髻、蝉髻和堕马髻,显得楚楚可怜、风流飘逸。在眉形上,大多采用眉梢下垂的八字眉以及如烟似雾的远山眉,描绘出瘦小娇弱、阴柔忧郁的弱女子形象;在服饰方面,往往选择质地轻薄如纱的面料,衣带随风飘扬,以凸显女性肌不胜衣、弱柳扶风的翩翩逸致。画家们往往进一步在神情动态上加强柔弱的样貌,所谓“态之中吾最爱睡与懒,情之中吾最爱幽与柔”。改琦、费丹旭等仕女画家创作了许多“海棠春睡”“西子捧心”类型的仕女画,这种“倚风娇无力”的形象符合阳刚阴柔的儒家人格美思想,更代表了明清文人的审美观。

元机诗意图 绢本设色99×32cm 清 改琦 故宫博物院藏

元机诗意图 绢本设色99×32cm 清 改琦 故宫博物院藏总有人洞若观火,试图矫正时弊,张扬内在气质与格调之美。清人郑绩就说道:“写美人不贵工致娇艳,贵在于淡雅清秀,望之有幽娴贞静之态。”早在顾恺之时代,就曾借《女史箴图》告诫“人咸知修其容,莫知饰其性”,主张内外兼修。遥想宋徽宗在人群之中一眼发现了李师师,正是由于“一种幽姿逸韵,要在色容之外”,那才是一种由内而外的大美,可以辉映天地,照耀古今。

十二金钗图册之妙玉品茶

十二金钗图册之妙玉品茶 十二金钗图册之黛玉葬花

十二金钗图册之黛玉葬花 十二金钗图册之熙凤踏雪

十二金钗图册之熙凤踏雪 十二金钗图册之探春远嫁

十二金钗图册之探春远嫁 十二金钗图册之李纨读书

十二金钗图册之李纨读书