河轮上的慢旅行

2018年12月底,我来到了印度的恒河,在西孟加拉邦首府加尔各答登上“恒河遗产之旅”旗下的“恒河旅行者号”河轮,沿着恒河下游逆流而上。这场跨年航行途经恒河两岸的乡村和小城,除了一路上让你忘却时间的风景,还有难得一见的文化古迹,更能深入了解当地人的真实生活,体验一把“不可思议的印度”(印度旅游局的宣传语Incredible India)之别样风情。

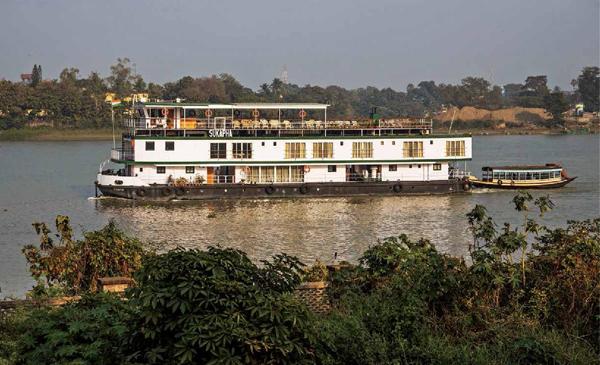

“恒河旅行者号”河轮于2015年开始运营,其套房的装饰体现了印度殖民时期的特色,风格雅致。

“恒河旅行者号”河轮于2015年开始运营,其套房的装饰体现了印度殖民时期的特色,风格雅致。河轮旅行的节奏比较慢,非常平稳,让习惯了海上风浪的我都有些不适应。每次上岸需要换乘更小的乌篷船。岸上观光景点稍微远点的,要乘坐马车、人力车或“Tuktuk”摩的。在那些不知名的村落里,民风相当淳朴,也没有旅游景区的浓厚商业氛围。入乡随俗,深入印度人的生活,慢节奏细细品味,这样的旅行远比走马观花地游览景点有意思得多。

河轮共三层,有客房、书房、酒吧,还有健身房、观景台等,设施齐全且现代,行驶平稳,主要针对喜欢慢节奏旅行和舒适享受的游客。

河轮共三层,有客房、书房、酒吧,还有健身房、观景台等,设施齐全且现代,行驶平稳,主要针对喜欢慢节奏旅行和舒适享受的游客。我们每天登陆一到两次,通常每次只有两个小时,大部分时间是在船上度过。国外游客喜欢在甲板上看书,晒太阳,或者在酒吧里聊天。河轮上的讲座和传统文化体验项目很受大家欢迎,专职向导会给大家带来关于沿岸历史文化的讲座,不过印度口音的英文让我适应了好一阵。我还和大厨学做过一次印度香料奶茶,除了著名的阿萨姆红茶叶,还需要小豆蔻、桂皮、老姜、丁香、八角,用牛奶和水一起煮五分钟,根据每个人的口味加糖,香料的味道比较重,一开始会有些不习惯。

冬季是印度雾霾最严重的季节,乡村也不例外。即使这样,我还是喜欢打开房间的落地窗,倚在欄杆上看落日。看着一轮红日在浑浊的空气中徐徐落下,人与物皆朦胧。为了拍摄2019年的第一场日出,早晨五点半我就爬起来,坐上乌篷船。

日出前的恒河,天色与水色浑然一体,两岸的风景笼罩在灰色调中,随意、零乱,不禁让人联想起莫奈的《日出·印象》。太阳悄无声息升起,既没有喷薄而出,更无金光万缕,恒河上的渔民撒开渔网,网住了那轮惨淡的红日。对他们而言,新年的第一天没有任何不同,只要收成好,天天都是过新年。

砖砌寺庙精致典雅,透着从容安详的灵性之美。

砖砌寺庙精致典雅,透着从容安详的灵性之美。恒河乡村风情录

清晨,岸边的村庄玛蒂亚里在袅袅炊烟中苏醒。“叮叮咚咚”的金属敲打声回荡在村子的各个角落,村子以金属手工艺制作闻名。早起的人们已经开始一天的辛劳了,这些以传统方式打造各种日用器皿的小作坊,和一个世纪前变化不大。工匠们利用回收的铜在作坊中制作各种谈不上精美的黄铜制品,当然价格也很低廉。

恒河边的古普提帕拉村依旧崇尚古老的吠陀文化,这里的宗教活动十分隆重,带动了相关的产业:村子里有一批世代制作泥塑神像的匠人。据说做神像的泥土必须用恒河水调和,再涂上颜料。甚至女孩子过生日,父母也会来请一尊神像,庆祝后将其沉到恒河中以保佑女孩平安长大。一尊普通神像要两三百元人民币,只摆放一天便被投入河中,以印度的消费水平,有钱人家才买得起。

巴拉纳加村是我最喜欢的村子,可以窥见传统的印度乡村生活。除了保存完好的传统泥夯房屋,村口的几座寺庙也非常漂亮,其历史可追溯到 18 世纪(1714—1793年),由 Natore地区的Rani(女邦主)Bhabani 建造。这些砖砌寺庙被认为是西孟加拉最杰出的陶艺建筑之一,精致典雅,透着从容安详的灵性之美。村子里整洁干净,妇人赶着神牛从古塔前走过,空地上,孩子们在打板球,老人坐在地上编织着草席……人们的生活井然有序,虽然物质不富足,但脸上的平和足以让人羡慕。

这个季节,金灿灿的油菜花让人赏心悦目。

这个季节,金灿灿的油菜花让人赏心悦目。两岸一片田园风光,这个季节金灿灿的油菜花让人赏心悦目。恒河平原以种植水稻和小麦为主,富足的恒河流域也成为印度文明的发源地之一,同时也是昔日佛教兴起的地方,至今还有大量佛教圣地遗存。

虽然物质不富足,但印度人脸上的平和足以让人羡慕。

虽然物质不富足,但印度人脸上的平和足以让人羡慕。到达卡尔纳小城,人力三轮车拉着我们来到位于城中老街巷里的一座1809年建成的湿婆神庙。这座建筑结构很特别,由内外两组寺庙群构成:外圈74座,内圈34座,小巧精致,彼此相连共108间,象征念珠串的108颗珠子。没有熙攘的游客,赤足走在寺院中,坐在菩提树下,无人打扰的感觉很好。

那些不知名的村落整洁干净,民风相当淳朴。

那些不知名的村落整洁干净,民风相当淳朴。船行至马亚普尔,恒河胡格利支流与贾兰吉支流交匯处还有一座“朝圣之城”。1486年,印度教圣人Chaitanya Mahaprabhu出生在此,他被认为是印度教“诸神之首”奎师那的化身,马亚普尔也因此成为“奎师那意识运动”的故乡,即“国际奎师那意识学会”的总部。富丽堂皇的“总部大楼”尚未完工,寺院里热闹非凡,更像个大公园。这个宗教专门发展有钱的外国人入教,里面的工作人员也是来自各个国家,见到同胞时会非常卖力地宣传。

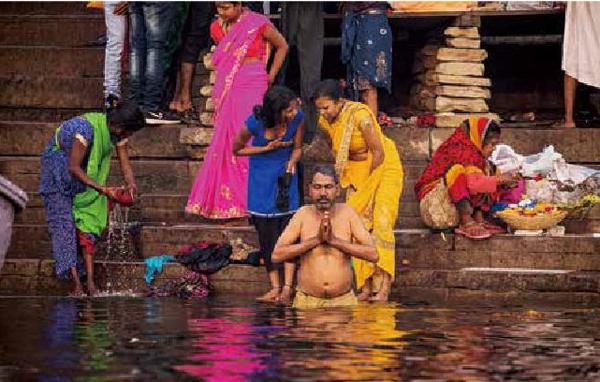

9天的恒河河轮之行告一段落,重返恒河上游的“圣城”瓦拉纳西,正赶上一月中的“风筝节”。恒河沐浴似乎是印度人庆祝节日的常见方式,男女老少,虔诚地走进水中,愉悦的神情与污浊的恒河水形成鲜明对比,为我的“恒河风情图”又增加了很多动人的画面。

恒河风筝节

信仰塑造了印度人温顺和善的性格,他们大都安于天命、易于相处。

信仰塑造了印度人温顺和善的性格,他们大都安于天命、易于相处。瓦拉纳西恒河边的火葬场,连运送火化用木材的船工都拉着风筝的线。天空飘着许许多多白色方块纸糊成的风筝,这是我见过的最简陋的风筝了,然而,放的人却兴致勃勃。风筝下面,是挤满了沐浴人群的恒河。印度,你能见到的奇异风景中又多了一道:风筝节。

1月14号,我们赶上的“风筝节”是印度教的传统节日之一,又叫桑格拉提节,不止印度,尼泊尔等南亚国家也有。很多古老文明中的节日都是根据月亮的位置而定,但这个节日却和太阳有关。这一天太阳由南回归线回到北回归线,代表春天的到来。南回归线穿过的多为海洋,北回归线则跨过大片陆地,是大地母亲的象征。人们借此感谢太阳的温暖和施予,感谢天地万物因此生生不息。庆祝的方式除了举行风筝庆典祈求丰收,还有恒河沐浴。

恒河沐浴就像有魔力一样,吸引着印度人从四面八方汇聚至此超度灵魂,他们虔诚的神态让人肃然起敬。

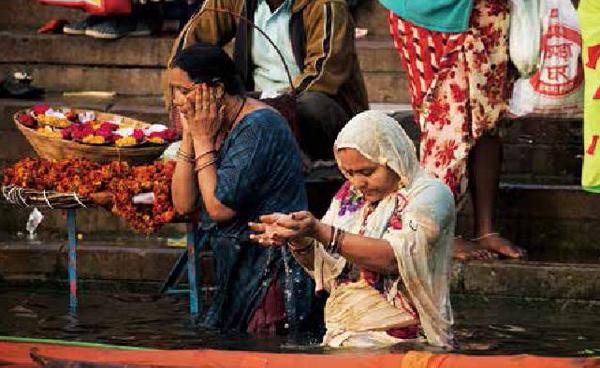

恒河沐浴就像有魔力一样,吸引着印度人从四面八方汇聚至此超度灵魂,他们虔诚的神态让人肃然起敬。早上六点半,通往河岸的道路已经水泄不通,车子把我们放在最近的一个路口,便不能再往前开了。步行穿过街巷,夹裹在拥挤的人流中,我又一次站到了恒河边。和前两天在这里拍摄恒河火葬和夜祭不同,这次岸边的台阶上挤满了人,平日里来沐浴的大多数是男人,现在则出现了更多女人的身影,五颜六色的纱丽让人眼花缭乱。原来“风筝节”还是女人们的节日,无论是老妇,还是姑娘,都要到恒河沐浴庆祝一番。

霾依旧很严重,雾气茫茫的世界里,一幅恒河沐浴图悄然展开:男人们赤膊上阵,下身穿一条短裤,或围条布巾站在水中,或双手抱头,一头扎入水中,喝上一两口“圣水”后又钻出水面,如此反复多次,虔诚的神态让人肃然起敬。

女人们蹲在岸边放花灯奉祀河神,岸边的水面被鲜花和花灯染成了一片彩色。她们索性和衣浸入水中,撩起纱丽的一角轻轻擦去身上的污秽。沐浴完毕,上到岸边更衣,然后提上一壶恒河“圣水”,说笑着离去。

岸边人越来越多,我们决定到河对岸去,以寺庙建筑为背景拍摄沐浴的人们。到了对岸后才发现,我们过于乐观了,大雾中的建筑一片朦胧。不断有满载着当地人的小船停靠,人们扶老携幼,多以家庭为单位,在岸边铺上一块布,拿出吃的喝的,感觉和踏青游玩没什么不同。

2019 读者欣赏 123在印度人眼里,恒河之水能洗涤污浊的灵魂。

2019 读者欣赏 123在印度人眼里,恒河之水能洗涤污浊的灵魂。关于恒河的诸多用途,我这里就不一一列举了。仅旁边365天开放的火葬场,为了超脱生前的罪孽完成轮回,每天有三四百具尸体被火化,骨灰被撒入恒河,恒河水的污染状况可想而知。此刻看到男女老少满心喜悦、毫无顾忌地走进有些污浊的河水中,用小壶舀水从头顶浇遍全身,甚至饮用,你终会明白:圣洁与干净是两个完全不同的概念。

沐浴中的年轻女孩们。

沐浴中的年轻女孩们。 节日期间,不计其数的印度民众沐浴在恒河中,享受着恒河带给他们的欢乐。

节日期间,不计其数的印度民众沐浴在恒河中,享受着恒河带给他们的欢乐。几个妇人从袋子里拿出肥皂等洗浴用品,穿着纱丽直接走进河中开始洗头,左搓右洗身体裸露的部分。洗完之后,她们换上新纱丽,顺手在河里洗起了旧衣服。这是印度女人们难得放松的一刻,宗教庆典将她们从柴米油盐酱醋茶的日常生活中解脱了出来,至少找到了一次出游的理由。

柔软而又鲜艳的纱丽是印度女人最美的符号。

柔软而又鲜艳的纱丽是印度女人最美的符号。盛典是一场肆无忌惮的狂欢,女人发起的革命总是从身体开始的,放下矜持宽衣解带,达官显贵和乡野村妇的界限被湍湍的恒河水消解了。不必羡慕别人的荣华,那是前世的因果,至少沐浴之后,她们都洗净了今生的罪孽,又在道德的标尺上站在了同一个起跑线上。

不像年长者那样从容,大姑娘小媳妇儿还不习惯在公众场合沐浴,女人们小心翼翼,手拉手走进河中,双手合十,一边祈祷,一边不停将圣水泼在对方身上。终有一天,她们会成为母亲,带着孩子来这里重复同样的场景,古老的信仰就这样一代一代被传承下去。

半大不小的男孩子们要顽皮得多,除模仿大人做些敬神动作外,总不免击水嬉闹。贩卖鲜花的孩子在人群中穿梭,10个卢比就能点燃一盏河灯,赞美恒河女神的同时还能获得来世的好轮回。

镜头下,更多的是人们臉上的喜悦,发自内心的快乐让人动容。那一刻,我竟然忘记了这条河里充满了无数人的骨灰和超脱生前痛苦的灵魂,竟然忘记了它是如此肮脏不堪。

信仰真是一种神奇的东西。

在这场狂欢中,女人们放下矜持宽衣解带。

在这场狂欢中,女人们放下矜持宽衣解带。