太元中,公主妇女,必缓鬓倾髻以为盛饰。

明珠翠羽帐,金薄绿绡帷。因风时暂举,想像见芳姿。清晨插步摇,向晚解罗衣。托意风流子,佳情讵可私。

步摇

与簪戴真花的历史相比,中国女性使用花形首饰的历史似乎更早。楚人宋玉在《风赋》中已写出“垂珠步摇”的句子,想必,这时人们已经开始簪戴步摇了。汉末刘熙《释名·释首饰》中说:“步摇上有垂珠,步则摇动也。”可知,因其上缀垂珠之饰,人动则摇曳,故名“步摇”。

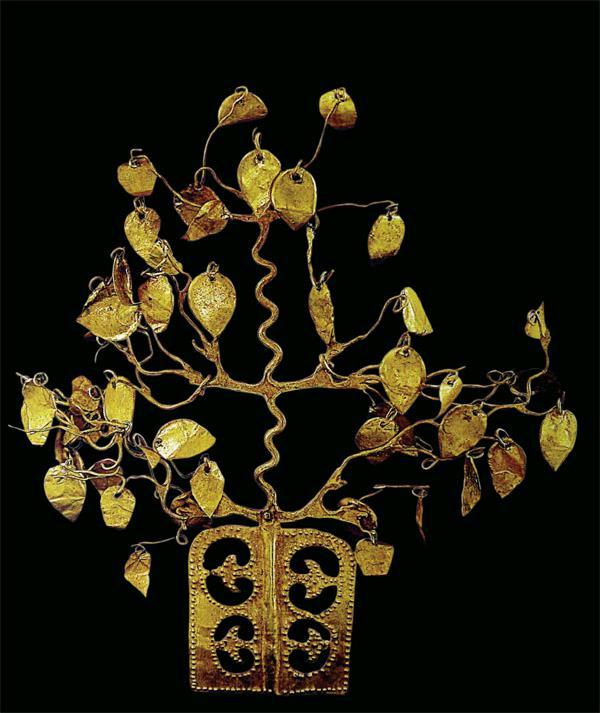

金步摇 ? 辽宁北票市房身村2号前燕墓出土

金步摇 ? 辽宁北票市房身村2号前燕墓出土在汉代,步摇是属命妇礼服范畴的首饰。在洛阳东北郊朱村东汉晚期墓壁画中,就有在发髻上插“副笄六珈”的女性。按照文献记载,步摇应是在金博山状的基座上安装桂枝,枝上悬挂白珠,并饰以鸟雀和花朵,或再辅以叶片。在湖南长沙西汉马王堆墓出土的帛画中有头戴步摇的女性。其实物如甘肃武威汉墓出土的金步摇,它是在一个四枚披垂的花叶基座捧出一簇八根弯曲的细枝,除中间一茎立一只小鸟外,其余枝条顶端或结花朵,或结花蕾。这与马王堆汉墓帛画中墓主人头戴首饰颇为相似。

到了魏晋南北朝时,传统审美观念受到挑战,妆饰趋于奢侈,发髻崇尚高大,《晋书·五行志》记载:“太元中,公主妇女,必缓鬓倾髻以为盛饰。”髻上插有诸多饰件,其数目多寡成为区分身份尊卑的依据。步摇不再局限于贵族礼服,百姓日常生活中也可簪戴,于是便有了南朝梁代沈满愿《戏萧娘》中“清晨插步摇,向晚解罗衣”的诗句。

隋唐时期,妇女多体态丰腴,重视化妆,脸施粉与胭脂,使皮肤娇艳,发式丰富多样,有倭堕髻、高髻、低髻、风髻、小髻、乌蛮髻、同心髻、花髻等。唐代还十分流行妇女头戴“假髻”,如吐鲁番地区出土的唐代“假髻”实物,是以麻布为衬里,把棕毛缠绕在麻布上制成。当时对妇女发髻插簪的赞句很多,如岑参的《敦煌太守后庭歌》:“美人红妆色正鲜,侧垂高髻插金钿。”随着唐代金银工艺的成熟,出现了一种将钗头錾刻、镂空成不同纹样花形的花钗。

花钗

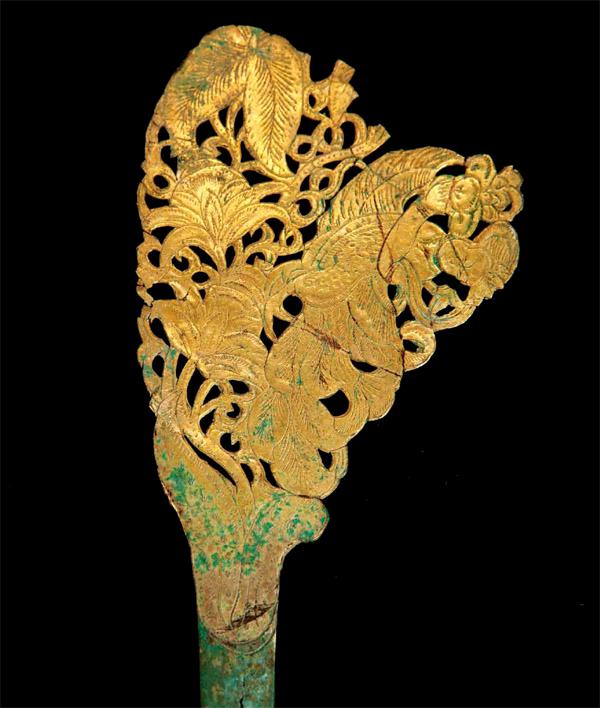

唐代迦陵频伽花鸟金钗

唐代迦陵频伽花鸟金钗花钗的佩戴者为贵族阶层而非大众百姓,因而其制作工艺、纹样都极尽奢华。通常,一副花钗纹样相同,簪戴时左右相对地插在发髻上。在錾刻、镂空之前,手工艺者先绘制出粉本,通过粉本进行形态的复制,从而使钗头两两纹样基本一样。其整体捶揲成型,通体鎏金,钗头采用錾刻、镂空工艺,做成不同纹样的花形,形态与今天人们常见的皮影、剪纸中的雕镂部分十分相似。

唐代末期,工匠们将步摇与花钗的形式结合,创制出一种新的步摇花钗,即在花钗上吊坠步摇装饰。这种步摇花钗有4种方式:第一种,插在发前端,如唐代画家周昉绘《簪花仕女图》中右边第二位贵妇和左手第一位贵妇,她们的云髻顶端都簪插鲜花,前侧则簪插步摇花钗。又如,陕西省乾县唐永泰公主墓出土石刻也有发髻前面插步摇花钗的唐代仕女。第二种,插在发髻的侧面,如唐代画家周昉绘《簪花仕女图》、1961年陕西省乾县永泰公主墓出土永泰公主阴线仕女画拓片、唐代吴道子绘《送子天王图》和敦煌莫高窟61窟五代女供养人壁画中,都有发髻侧面簪插步摇花钗的形象。尤其是《簪花仕女图》中的左数第二位仕女,其发髻侧下方簪的发钗与金镶玉步摇花钗颇为相似。第三种,插在发髻的后面,如江苏邗江蔡庄五代墓出土木俑,其头后部就有簪插花钗的实物,这与同墓出土的银鎏金花钗实物极其相似。由此可见,每式花钗一式两件,花纹相同而方向相反,左右分插。第四种,从发髻顶端往下簪插,如湖北武昌第283号唐墓出土唐俑,其发髻顶部有插花钗花孔。

花钿

簪花仕女图(局部)

簪花仕女图(局部)除了步摇和花钗,自魏晋以来,还流行一种叫“金钿”的饰品。《说文》中说:“钿,金华也。”古时“华”通“花”,故金钿也称“金花”。又因其多以花卉为形,故称花钿。

唐代女性流行梳高髻,式样丰富繁复,且喜在发髻上面点缀花钿和插饰发梳。花钿实物如唐代张萱《捣练图》中仕女头上,和四川大学博物馆藏唐代提篮侍女陶塑发髻的花钿。另外,阿斯塔纳村古墓群第206号张雄夫妇墓出土涂黑漆木胎假髻,与吐鲁番唐墓出土纸胎假髻上都绘着精致、繁缛的金色花纹,这与江苏南京南塘二陵墓出土陶俑的高髻式样相同。

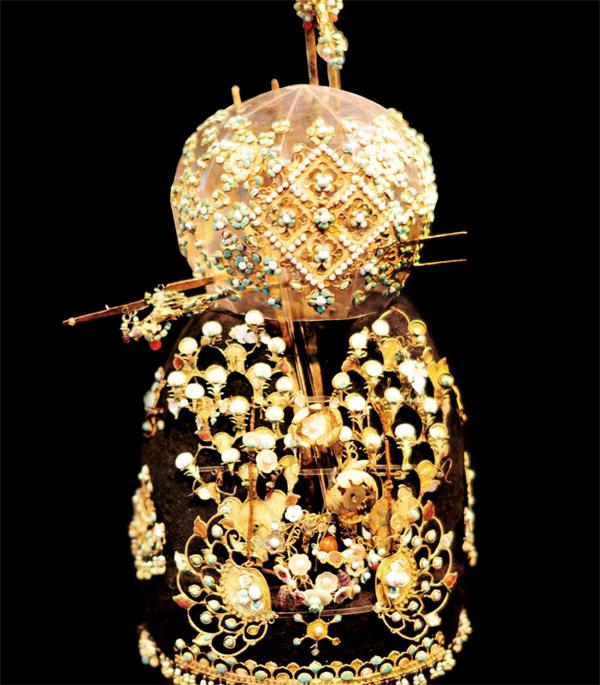

唐代贵族女性发髻上的花钿最多达数百枚,超出今人的想象,如陕西西安理工大学曲江新校区唐李倕墓出土了大大小小370多个花钿饰件—绿松石、琥珀、珍珠、红宝石、玻璃、贝壳、玛瑙、金银铜铁等,很多金饰件下还有翡翠鸟鲜艳的蓝色羽毛,色彩绚丽,极尽奢华。这些饰件应是附于里面的漆纱冠之上。此外,1988年西安西郊咸阳国际机场锅炉房M2工地初唐贺若氏墓出土有华丽精美的金头饰,出土时仍戴在墓主人头上。金头饰由金萼托、金花钿、金坠、金花等各种饰件和宝石、珍珠、玉饰等300多件连缀而成。

发梳

头冠饰件 陕西西安理工大学曲江新校区李倕墓出土

头冠饰件 陕西西安理工大学曲江新校区李倕墓出土唐代中后期,女性们盘梳高髻之风导致了插梳风尚的流行。最初,女性们在髻前单插一梳,梳上錾刻精致绝美的花朵纹样。之后,发梳的数量逐渐增加,以两把梳子为一组,上下相对而插。到了晚唐,妇女盛装时,有在髻前及两侧共插三组发梳的情况。诗人王建《宫词》云:“玉蝉金雀三层插,翠髻高耸绿鬓虚。舞处春风吹落地,归来别赐一头梳。”形象地描绘出唐代女性发髻的优美造型及簪钗和发梳的复杂程度。在唐代张萱所绘的《捣练图》和晚唐《宫乐图》中都有插发梳的仕女形象。

五代至宋代,插梳之风更盛,簪插的数量也更多,如敦煌莫高窟彩绘绢本《南无药师琉璃光佛》《法华经普门品变相图》《水月观音图》,甘肃省博物馆收藏的国宝宋代敦煌莫高窟藏经洞《父母恩重经变相妇人供养者像》中的女性供养人,都是满头插梳的形象,有的在发髻后方还插有一把雕花大梳。宋代女性仍流行在头上插梳,且梳子的奢华程度也达到了历史巅峰。宋代词人辛弃疾《鹧鸪天》中的“香喷瑞兽金三尺,人插云梳玉一弯”描写的就是妇女插梳的形象。此外,宋代词人欧阳修《南歌子》中的“龙纹玉掌梳”、李殉《浣溪沙》中的“镂玉梳斜云鬓腻”等也都是描写梳子的句子。

唐代发梳实物如香港大学美术博物馆梦蝶轩藏唐代鎏金花卉纹银梳,高8.2厘米,宽11厘米;唐代鹦鹉牡丹纹银梳,高8.6厘米,宽11.5厘米。唐代还流行一种套于梳齿背面、手指大小的金梳背,其实物如西安市南郊出土的唐代金筐宝钿卷草纹梳背,高1.7厘米,长7.2厘米,厚0.05厘米,重3克。梳背为半圆形,在指头大的梳背上,将细如发线的金丝掐制成卷草、梅花形状,焊接在梳背的两面,周边还镶嵌一圈直径为0.5毫米针尖般大小的金珠。无论是金丝还是金珠,均焊口平直,结实牢固,堪称中国古代掐丝和炸珠焊接工艺的杰作。

宋代以后,梳篦的式样变化不大。直至明清,中国古人的梳篦样式基本沿袭宋制。