【摘要】 文章一方面介绍了平和县霞寨镇新寨土楼前旗杆石的文化价值与保存现状,另一方面又在分析旗杆石保护工作诸多难点的基础上,对保护旗杆石文化提出了一些有效方略。总而言之,本文的写作是希望为保护闽南原生态物质文化遗产和非物质文化遗产提供一些借鉴与参考。

【关键词】 土楼;旗杆石;科举文化;保护与传承

[中图分类号]J32 [文献标识码]A

随着保护原生态物质文化遗产和非物质文化遗产观念的增强,对闽南土楼文化的研究越来越多,发展土楼旅游的策略也有很多,但对代表土楼家族荣耀的旗杆石的研究、保护与开发却十分滞后。本文主要聚焦于平和县霞寨镇现存的土楼旗杆石,我们认为,在保护土楼文化及发展土楼乡村旅游的同时,社会民众均有必要重新认识旗杆石的文化价值与保存现状,并在新的起点上制定旗杆石的保护方略。

一、旗杆石及其文化价值

位于福建省南部的平和县由王守仁而始置,是客家文化、闽南文化的交汇处,其历史久远,文化底蕴深厚。至今,在平和县大地上仍存有许多明清时期的古民居建筑,主要是土楼和大厝。这里作为家族群聚生活的土楼建筑数量之多,造型之奇特,无不体现了本地人民的勤劳与智慧。今天,代表着家族荣誉的旗杆石依然巍然屹立在这些土楼前,它们古色古香,具有浓厚的地域色彩,不仅是文化景观,也是地方旅游景点。在封建科举时代,一个地方竖立的旗杆石越多,显示这里的科举荣耀也就越多,继而折射出当地文风鼎盛、人杰地灵的人文风貌。平和县素有兴学重教、尊师敬贤的优良传统,人才辈出。自平和建县至清光绪三十一年(1905)废除科举止,全县计有(已知)进士60多名(其中状元、榜眼各1名)、举人290多名。[1]703按照封建科举制度及家族规定,可以想象当时竖立在平和县大地上的旗杆石是多么壮观,可惜经过百年风雨,留存的已为数不多。

旗杆石是用来固定旗杆而制造的一个基座。旗杆石来源于封建科举制度,历史上,为表彰获得功名的族人,家族会在宗祠、府第或者土楼前竖立旗杆石,以显示其功名和光宗耀祖,并供人参观、凭吊,它是作为家族、个人名誉的象征而存在的。

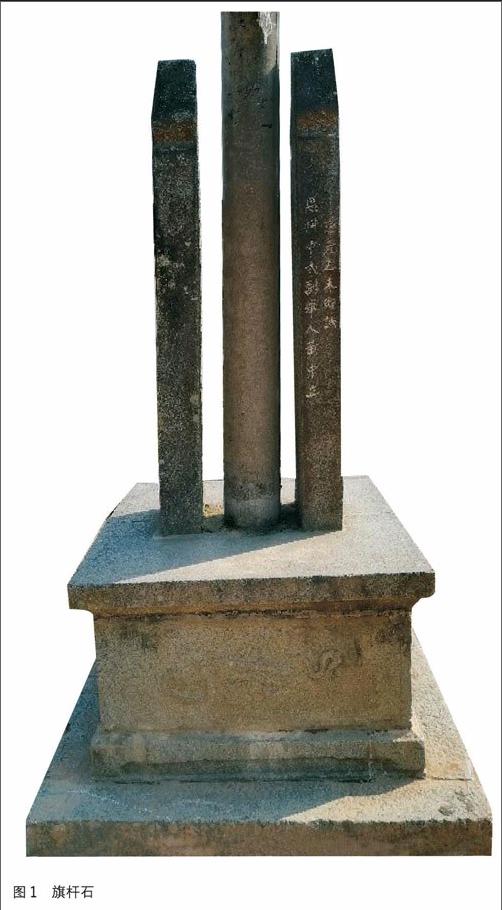

旗杆石由精选的条石拼接而成,大部分底座侧面都有精美花草、祥云一类的吉祥图案和其他装饰物浮雕。目前,在幸存下来的实物当中,保存较好的属霞寨镇西安村新寨土楼前的旗杆石(图1),其底座的四个侧面都有寓意祥瑞的石刻图画,图案各异,线条简洁优美,寓意丰富,风采传神。底座上方竖立两块旗杆夹石,旗杆夹石刻有“道光之末乡试 恩科中式副举人黄中立”,每块夹石各开两个通孔,上孔为圆孔,下孔为菱形孔,通孔边上刻有风车纹、菱形花纹(图2),旗杆夹石主要起到固定旗杆的作用。按照规定,旗杆石底座有三种形状,代表三种官阶:秀才基座是四角、举人为六角、进士和四品官位以上的为八角形状。[2]由于历史和人为原因,旗杆主体基本已無法寻觅,只有残存的旗杆石作为历史的见证。

旗杆石凝重、显气势,虽然雕琢成本高,但可长久保存。现在存留的旗杆石无不是经过百年风雨的消磨冲刷而侥幸留存。有赖于这些幸存的旗杆石,我们现在才能够窥探它们的内在肌理和文化内涵。毫无疑问,旗杆石是我们研究民间习俗、历史的重要佐证。价值评估认定是保护行动的前提。根据旗杆石的特点及所处的环境综合分析,可知其文化价值主要体现在学术研究、社会教化、文化传承等诸多方面。

(一)重要的学术价值

屹立在土楼前几百年的旗杆石,融合了民俗学、民间文学、艺术学等学科的研究范畴。旗杆石来源于封建科举制度,必然涉及到科举文化研究;竖立旗杆石是因为族人获得功名,以示纪念、彰显家族荣誉并将其载入家谱,涉及到家族文化的研究;闽南人民惑于风水之说甚深,认为旗杆石的摆放位置会关系到家族的吉凶祸福,必然涉及到风水文化研究;土楼蕴含着家族血缘凝聚力、向心力,反映了强烈的家族伦理制度,并且土楼家族自古就有尊师重教的传统,鼓励族人积极入世、建功立业,因此必然涉及到土楼文化研究;旗杆石的造型及图案雕刻融会了艺术创作及民间故事,不论在内容方面还是形式方面,旗杆石都具有重要的跨学科研究的学术价值。

(二)社会教化的价值

就旗杆石的社会教化价值而言,主要体现在劝学和尊祖敬宗方面。旗杆石静静地矗立在土楼前,供人凭吊,但其更多的是在向世人诉说族人当年读书的辛勤与获得功名后所能得到的荣耀,以此勉励族人发奋读书、积极上进、自强不息,为家族争光,从而实现自己的人生价值。在当时的劝学主要还是推崇儒学的教化,以入仕途为荣。

尊祖敬宗不仅体现在敬重在世的前辈,也体现在“慎终追远”,更是体现对家族的认同感。科举时代,考取功名的族人返乡拜祖、立旗杆,可以光耀门楣,但更主要的是感念祖先的恩赐,这是对家族最大的认同。

(三)文化传承价值

在封建科举时代竖立旗杆石要涉及到民俗、艺术、行业、宗教等内容,研究旗杆石对地方文化的传承与保护具有重要的意义。例如,旗杆石的选料和雕琢需要石匠,旗杆石的堆砌需要泥匠,有些还需要铁匠、漆匠等,这些工匠技艺的传承是非常重要的,同时跟家族的兴旺紧密相关。在工匠技艺的传承过程中,血缘关系发挥着重要作用。家族既是技艺的创造者、传承者,也是技艺的惟一受惠人,人们凭借着这些秘不传人的祖传技艺,在服务社会的同时,也巩固了自己的家族地位。[3]85

再如,旗杆石上寓意吉祥的石刻浮雕图案,简洁素雅,寓意丰富,赋有民俗、宗教和神话传说的内容,如葫芦飘带(图3),葫芦,谐音“福”“禄”,又寓意多子多孙,配饰飘带代表着福禄万代(带)或者子孙万代。这些图案及寓意是中国传统文化的重要组成部分,诸如此类的非物质文化遗产,我们在文化传承中应特别注意。

二、旗杆石保护的难点

旗杆石是古代传统文化思想的历史见证物,在历史风雨的冲刷中,朝代更迭,人事全非,物质和非物质文化载体破坏严重,能够侥幸留存下来的旗杆石越来越少,主要原因有如下几点:endprint

(一)历经数百年的风吹雨打和历史变迁,旗杆石逐渐消弭。受到战争和20世纪70年代大规模的破坏,有些被拆除用于铺路砌墙,有的直接被砸断,散落在田间,无法辨认。

(二)分布于各个村落,统一保护难度大。霞寨镇有二十几个自然村,代表着科举荣耀的旗杆石分散在各个村落的土楼前,山区土楼分布比较散,而且旗杆石与家族的兴旺密切相关,族人不允许将其移走,所以文物保护单位无法将其统一存放管理。

(三)文物保护意识薄弱,缺乏专业的人才。经济快速发展,物质生活水平不断提高,但却忽视了传统文化的保护,民间及有关单位对旗杆石的保护意识淡薄。族人在修族谱续族脉的时候往往也忽略了旗杆石的保护。虽然科举制度一直影响着民间社会生活,但乡间却难寻与旗杆石有关的文献材料。同时也缺乏专业的人才,缺少对旗杆石文化的研究,以至于无法及时挖掘和保护文物。

(四)经费不足。平和县属于贫困山区,财政收入有限,可用于文物保护的经费少之又少,这是制约旗杆石保护和发展的一个瓶颈。

(五)对于文物的“异地搬迁”。随着土楼文化名气的提高,一些无良的“开发商”、文物贩子打着“保护”土楼文化遗产的旗号,对土楼文化、旗杆石文化进行掠夺,情势严重。许多建筑构件被转移、被偷盗贩卖,文化生态环境被损毁的形势十分严峻。

三、旗杆石的保护方略

历史的长河东流去,承载着先民荣誉印痕的旗杆石却没有被一概抹去。但必须注意的是,今天殘存在平和县大地上的旗杆石已经为数不多,我们有责任记录历史,探寻湮灭在荒地中的旗杆石,有责任把平和县旗杆石的历史揭示出来。对于保护闽南地区旗杆石文化,现提出如下几点建议:

(一)普及物质文化遗产和非物质文化遗产知识。旗杆石在平和县霞寨镇很普遍,乡民只知道它们的存在,不知道它们的价值,更不知道是文物,对于物质文化遗产和非物质文化遗产的概念更是陌生,所以随意破坏旗杆石的现象层出不穷。我们应加大媒体宣传力度,进一步提高全民文化生态保护意识,重视旗杆石文化遗产的“抢救”“保护”“传承”,依靠全民参与保护旗杆石。

(二)促进高校科研力量与平和县相关研究机构合作。在旗杆石部件缺失的情况下,用图片去展示和保存就无法进行,如果相关信息还存留在一些长者的记忆中,我们就可以通过录音、摄像、笔录等其他方式加以抢救式的采集,以便最终编制成册或者电子归档。还可以根据史料研究成果指导各宗族更好地修缮旗杆石。比如,2010年聚德楼族人根据族谱及散落在田间的旗杆夹石重新修缮旗杆石,但因为相关资料缺失,没能够按照功名等级区别修建底座,以至于进士的旗杆石底座与举人一样。

(三)全面普查旗杆石,把旗杆石分类、分级加以保护。希望文物部门,按照旗杆石保存的完好程度、价值等做细分,列入文物保护名录中,做到有据可查,为历史留下宝贵的遗产。要科学有序地实施对旗杆石文化与土楼文化的保护整理和开发利用。例如,安抚寨土楼前现存的乾隆年间的旗杆石和新寨土楼前的旗杆石保存完好,应将其列为优先保护名录,做到早发现早保护。

(四)政府应申请设立保护旗杆石的专项基金,同时可以利用民间力量,扩大保护资金筹措渠道。保护旗杆石除了政府资金的运用,还需要各个家族发挥本宗族的力量,筹措资金修缮、保护旗杆石。

(五)保护好旗杆石,提升旗杆石的文化价值。旗杆石与土楼文化、家族文化是紧密联系在一起的,可以通过艺术、民俗、宗教等方面挖掘它们的内涵,丰富旗杆石的内容。同时,秉持正确的文物保护理念,切实保护好其历史文化价值,对它们进行整体性的保护与开发。

(六)整理旗杆石文化和土楼文化,申报闽南文化生态保护实验区的示范点。新寨、安抚寨、钟腾村、团结村等村落的旗杆石保存较好,可以结合土楼文化旅游的开展,增加民间手工艺的展示内容(如新寨麦芽糖熬制工艺),逐步复活闽南民俗项目,使平和县文化旅游景点“动”起来。

一对对饱含风霜的旗杆石,是平和县文风鼎盛时的最好证明,是古代科举发展史的活档案,更是闽南人勇于拼搏、积极务实精神的最好表征。文化是民族的血脉,旗杆石是先民留下来的宝贵财富,我们必须重视旗杆石的文化价值。保护旗杆石文化遗产,传承优秀文化,在保护中加以合理的开发利用,让旗杆石文化“活”起来,不仅有利于保护闽南文化生态,同时对平和县文化旅游的发展具有重要的价值。

参考文献:

[1]平和县地方志编纂委员会.平和县志[M].北京:群众出版社,1994.

[2]林长华.古今旗杆建筑奇观[J].建筑工人,1996(4).

[3]苑利,顾军.中国民俗学教程[M].北京:光明日报出版社,2003.endprint