【摘要】 2017年国庆期间上映的《追龙》改编自1991年的香港电影《跛豪》和《五亿探长雷老虎》。对这几部电影进行比较分析我们发现,《追龙》以详实的历史细节,承载虚无的历史记忆,将1960年代的香港华人社会描绘成一个封闭的世界。两位枭雄人物伍世豪和雷洛在这个封闭“天下”中,建构了不同于现代法治的乡土秩序。他们由此成为对抗英国统治者及其不公正秩序的代表,体现出浓厚的民族主义色彩。但另一方面,这部有着浓郁“港味”的电影,又可以视为本土身份的建构。《追龙》这部电影以暧昧的态度表述香港的历史,继承了香港电影产业一贯的赚钱至上理念和政治冷感,体现着香港电影人的艰难求生的处境,也只能在不同观众的多元读解中,完成建构香港身份的使命。

【关键词】 《追龙》;枭雄片;历史

[中图分类号]J90 [文献标识码]A

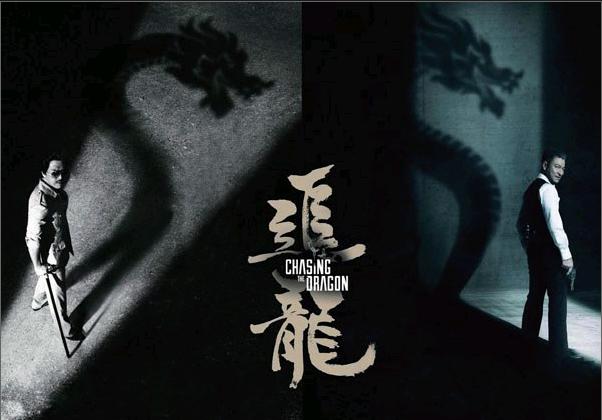

2017年国庆期间上映的《追龙》,可以说是一匹亮眼的黑马,让观众对号称“烂片王”的导演王晶刮目相观看。这是一部香港班底的商业制作,王晶、关智耀、刘德华、甄子丹等主创人员皆来自香港,影片也流露出浓浓的“港味”。根据其facebook官方页面的信息,截止到10月13日,《追龙》在港澳共获得1700万港元票房收入,而内地和港澳台星马五地票房共计达到约6亿港元。在IMDb和豆瓣上的评分分别为7.2和7.6,可以说,在华人圈子里获得了不错的票房和反响。

20世纪末,香港本土的电影产业经历了断崖式的衰退,产量和票房在短短的几年之内一落千丈。加强内地和香港之间经济合作关系的CEPA的签订,带给了香港电影人广阔而诱人的内地市场,香港电影人开始在本地和内地之间差异极大的观众口味、制作方式和审查制度之间犹疑徘徊,一方面希望获得内地审查制度和观众的认可;另一方面也希望保持香港电影原有的特色和品质。这样的状态,或许和“香港身份”的纠结有着直接的关系,从而导致港产电影一方面十分注重保持香港电影原有的娱乐性和趣味性,使其虽然不那么容易成为具有话题性和高收益的所谓“爆款”,却依然能够在日趋激烈的票房竞争中获取颇为可观的份额;另一方面则常常具有对话的特色,以平等而暧昧的态度,容纳不同的意识形态和情感诉求,在多方力量的牵扯之下,以极其隐晦的方式,完成对“香港身份”的言说。

仔细审视《追龙》,我们会发现在这部极具观赏性的电影中,内蕴着这样一个多义的语义空间,能够被不同的人群從不同的角度阐释出不同的意涵,而它的“港味”也在提示着香港这样一个独特的文化空间的存在。本文的主要目的,就是通过对《追龙》及其相关文本的对比研究,阐释这部电影如何在不同的意识形态中周旋,接续香港电影的脉络,并通过一定的新变,而使历史及其文本具有了当下的意义。就此方式而言,本文对“反映论”的分析方法保持了警惕性和自觉的距离,而倾向于认为,“与其把大众电影说成是反映社会当下情绪,倒不若视之为与自身文化进行开放式对话的其中一环”[1]49。本文通过比较分析、语意阐释等方法,将《追龙》嵌入香港电影及历史的脉络中,从文本本身出发,描绘其潜在的对话者,以及由此形成的话语结构。

在进行分析之前,本文先对这部电影进行简略的脉络描述。和王晶监制或导演的很多电影一样,《追龙》并非原创,某种程度上依然是“炒冷饭”,其人物和情节大量借鉴(甚至可以说直接照搬)了1991-1992年间上映的《跛豪》和《五亿探长雷老虎》(Ⅰ、Ⅱ)。《追龙》的主角,正是这两部电影的主角,号称“跛豪”的伍世豪(《跛豪》中名为吴国豪)和号称“五亿探长”的雷洛。甚至其扮演者之间都有着千丝万缕的联系——刘德华在《追龙》和《五亿探长雷老虎》中都扮演了雷洛;而曾江、郑则仕等老一代香港演员在这几部电影中均有出镜。情节方面,“跛豪”凭着心狠手辣从无名小卒做到黑帮大佬,雷洛凭借机灵的头脑飞黄腾达,这是《跛豪》和《五亿探长雷老虎》的出彩之处,也是《追龙》的看点所在。

香港影评人李焯桃认为,1991年间时隔5个月先后上映的《跛豪》和《五亿探长雷老虎》开创了“枭雄片”的先河。(1)原因在于,这几部电影的故事取材于香港历史上的真实人物及其经历。影片中的雷洛真名吕乐,1960年代担任总华探长期间纵容包庇香港的毒品及色情交易并征收高昂保护费,于是有了“五亿探长”的诨号。而“跛豪”本名吴锡豪,是1960年代香港黑白通吃的大毒枭,甚至警察也要为他的毒品生意保驾护航。虽然从法律角度来说,这两个人都因其罪行而受到了制裁(吴锡豪锒铛入狱,吕乐流亡在外),但这些电影却通过颇具传奇色彩的情节,呈现出他们亦正亦邪的个人魅力。《跛豪》和《五亿探长雷老虎》成功之后,出现了大量跟风制作。和吴锡豪、吕乐同一时代并有着相似经历的“四大家族”“四大探长”,乃至民国时期的上海黑帮头目杜月笙等都纷纷被搬上银幕,但由于粗制滥造、反响一般,这一热潮不久便陷入沉寂。时隔二十多年之后,《追龙》上映并受到广泛欢迎,才让这一脉络得以接续,而据传将于2018年上映的《全球通缉令》,其主角又是以吕乐为首的“四大探长”。当然,仅凭一两部电影的上映,谈不上“枭雄片”的“复兴”,但正如电影研究者所言,一部类型化的电影,从来都不是孤立的文本,而是在类型的脉络中,通过模式、主题和视觉符号的重复,“把社会经验自然化”,并将其中蕴含的价值观念“编织到我们日常生活的织体当中”[2]269。而随着时间和社会语境的变化,这些类型模式又不断被重写、修改和超越。但无论是怎样的变化,产生于文化工业体系和广大观众之间的类型程式,始终和它所产生的社会文化环境紧密呼应,这正是为什么我们要在“枭雄片”的脉络中,将《追龙》和同题材的级影片加以对比分析的原因。

一、“真实”历史中的虚无记忆

《追龙》的主角伍世豪和雷洛的真实原型吴锡豪和吕乐,都是从潮汕地区逃亡到香港的移民。从一文不名的底层外来者到呼风唤雨的黑社会首领和总华探长,他们的人生历程当然不同于一般的社会大众,《追龙》及其所模仿的《跛豪》和《五亿探长雷老虎》,以演义的方式将之表现得动人心魄。正如魏君子在《香港电影史记》中所说,以《跛豪》为代表的枭雄片,“集传记、犯罪、剧情和警匪等元素为一身,另外多有港片所特有的插科打诨、动作甚至情色场面,……不强调真实却令人浮想联翩”[3]312。因此,《跛豪》在电影的开端就特意说明:“本片摄制时,未经吴锡豪先生同意。如片内有模仿影射等情节,实属巧合。并为可能引起不便之处,向吴先生致歉意。”《五亿探长雷老虎》据说也引起了吕乐的不满,认为这部电影对香港警察的表现有失实之处。endprint

虽然情节与历史人物的真实经历大相径庭,这两部电影以别出心裁的方式展现了特定的历史感。例如,《五亿探长雷老虎》一开始,到港一年的雷洛“为了吃饭”而参加了警校的入学考试。测试他文化水平的读物,就是一张《华侨日报》。雷洛结结巴巴、错误百出地念出了1949年徐蚌会战(即大陆历史记载中的淮海战役)中国民党军队溃败的消息。这样的细节,暗示了雷洛警察生涯开端的时间点,也以一种看似漫不经心的方式暗示着香港在历史的转折时刻的微妙心态。1949年新中国的建立,不仅让大量像雷洛这样的内地人涌入香港,更使得资本主义英国统治下的香港在意识形态、经济制度方面与大陆渐行渐远,直至产生互不相容的隔离乃至对立。这样的状态,让香港人的民族身份成为一个无解的难题。在西式的大众教育之下,香港人拒斥大陆的意识形态话语,刻意割裂两者之间的关联并强调不可通融的差异;而处在殖民统治之下,不充分的公民权利成为耻辱的标签,又使他们对文化上的“中国”产生了难以割舍的乡愁。片中人物的经历和真实时空交织在一起,增强了电影作为“人物传记”的真实感;从个人的角度对香港历史的回顾和重新梳理,也让城市历史和个人命运呼吸与共,使其从陌生而冷漠的求生之地,变成让移民产生归属感的家乡。

而《追龍》则采取了相反的策略。在还原历史细节方面,《追龙》做得堪称讲究。据称,搭建故事发生的重要场景的九龙城寨的时候,“为确保真实还原香港当时的年代感,大到商铺招牌,小到一张报纸,每个道具都经过认真的挑选、做旧。逼仄的巷子、摆放随意的茶水摊、灯光昏暗的赌博及吸毒场所,剧组将那个年代特有的生活环境从各方面都精细呈现出来”[4]。镜头也常常追随人物的脚步,穿梭于城寨的隐秘角落,展现大量的生活化的场景,肮脏、混乱又充满人间的烟火气息。人物的着装、举止和发型,也着力突出那个时代的流行元素。

中下层华人聚居的九龙城寨,原是清政府的一处军事基地,后来逐渐成为难民聚居的地方。1994年拆除之前,它不仅人口密度堪称世界之最,居住环境也十分恶劣。对九龙城寨的细腻、逼真的还原,以及这个重要场景所具备的独特空间意蕴,让《追龙》以符合当代人历史记忆的格调,还原了1960年代香港的格调和氛围。

但是,在这样高度还原的细节之上,有关1960年代的记忆却是虚无的,历史背景和地域色彩被极大淡化了。伍世豪的出身被“移植”到了南洋,他与家乡的联系,也随着妻子和儿子的溺水身亡而被彻底割断。至于雷洛,其身世背景没有丝毫交代,他的发迹过程,也显得十分突兀而缺乏铺垫。更重要的是,由于历史背景的虚化,影片中浓浓的怀旧氛围也变得虚无,场景背后无所指向。但历史特性的消退所造成的空虚,恰恰凸显了香港本身的历史困境。回归二十年来,香港经济的衰退和内地的高速发展形成鲜明对比。香港作为国际都市的地位受到内地城市的冲击,和中央政府之间的龃龉也引发了政治上的风波。在这样的情况下,香港人和中国大陆的关系变得更加复杂。虽然从政治上来说,香港人有城籍而无国籍的状态已经彻底结束,但心理上的裂痕却无法弥合。根据香港大学民意研究计划进行的一项调查,18岁到29岁的人群中,将自己的身份描述为“广义”中国人的比例从香港刚刚回归后的32%下降到今年的仅3%。同期,同一个年龄组中,将自己的身份描述为“广义香港人”的比例从68%跃升至94%。(2)将“香港人”和“中国人”加以区分,这样的表述在官方的话语体系中是不被认可的。对于香港电影人来说,如何在定位香港的身份的同时还能够通过大陆的电影审查,成为一个两难的命题。正是由于这个原因,《追龙》在丰满的细节之下形成空虚的历史内核,既是无奈之举,也是有意为之。在香港身份越发扑朔迷离的当下,只能够将这个问题悬置起来。而身份认同的困难,与历史的虚无,可以说是互为因果的关系。正是因为身份认同的含混,历史也就失去了清晰的线索;而由于历史的虚无,身份认同便更加缺乏依据。

二、开放都市与封闭“天下”

从1960年代后期开始,香港经济转向出口导向型,进入了长达二十余年的高速发展时期。到了《跛豪》和《五亿探长雷老虎》拍摄的1990年代初,香港已经成为亚洲金融中心之一,拥有众多的跨国企业和来自世界各地的白领精英。由此建立起来的摩天大楼、购物中心和各类现代设施,赋予了香港现代都市的气质。

但《跛豪》和《五亿探长雷老虎》却对国际化的都市景观视而不见,反而将目光投向发展之前的香港,并且将香港呈现为一处封闭的空间。吴国豪是垄断毒品生意的大毒枭,雷洛是一手遮天的警界高层。他们的势力范围,主要集中在香港一隅,更精确地说,主要集中在香港的华人圈子中。电影的情节,便主要集中在两人如何由淳朴、正直的乡村青年,逐步在残酷的拼杀中泯灭良心,以冷酷无情的手段铲除对手,最终掌握权力的过程。在这个过程中,虽然雷洛就职于英国统治者建立的警察机构,而吴国豪的毒品货源也来自香港之外的地区。但是,英国统治者常常看上去千人一面、缺乏个性,香港之外的地区也遥远而且模糊,仅仅作为功能性的存在。电影中主要展现的华人世界具有了明显的封闭性,和自身之外的事物缺乏有机的联系。

这种封闭意识,在《追龙》中得到了直接体现。两人结拜兄弟的时候,雷洛志得意满地对伍世豪表示:“天下分黑白,黑你最大,白我最大。”“天下”这个词古已有之,虽然从地理上说大体上等同于中华文化影响所及的区域;但从文化心理上说,是一个以天子为核心的、无边无界的范围。这样一个宏观的政治词汇,被挪用来指称香港一隅的华人社会,似乎有些失衡。但是,通过这样一个至大无外的概念,香港的华人社会便成为电影所营造的这个封闭世界的全部。在这个空间中,伍世豪和雷洛这些“枭雄”的超出常人的精神意志和个人能力,如同在舞台的聚光灯之下,得到了充分的展现。凭着这份勇气和能力,他们建构了这个封闭空间中的规则和秩序,并以强硬的手段使得这一秩序得到有效维持,成为这个世界的中心和掌控者,这种地位和他们获得这一地位的过程,让他们有了一种作为领袖的人格魅力。endprint

从另一方面说,“天下”虽没有明确界限,却并不是混沌一团。“天下”之内分为“五服”,“五服”呈现为同心圆的模式,由内向外,受到诗书礼乐的中华文化浸润程度逐渐减弱,而到了“五服”之外,便只有被发左衽、茹毛饮血的蛮夷之族了。可以说,“天下”观念体现了一种自我中心主义的思想。伍世豪和雷洛都不是土生土长的香港人,但通过舍命拼杀,他们建构了以自己为中心的地下秩序,并在这个空间中拥有绝对权力。这样的状态,与现代都市中的个人处境呈现恰恰相反的状态。一个开放、繁忙的都市,往往会对个人的生存造成压抑;而严密的法制秩序,也让个人的权力范围受到极大限制。而在香港,这样的无力感恐怕就更加明显。在港英政府的治理之下,香港华人从未能享受过作为一国公民所应该享有的政治权利;在回归之后,“民主”也成为每一届特首上任之前的争议焦点。可以说,无权的小人物的无力感和焦虑感,通过电影中的几乎无所不能的人物形象改变了;同时,虽然伍世豪和雷洛所建构的秩序和现代都市不相符,至少也是一种“自治”的秩序,对于一直游离于国家秩序之外的香港人来说,也是一种集体无意识欲望在想象中最终达成。

三、现代文明中的乡土秩序

虽然属于中国领土,但香港是一个没有传统文化传承的区域。香港的历史是从1840年代开埠开始的,开埠之初,英国殖民者直接将现代西方的政治体制移植到了这里,进行了一百多年的殖民统治。在这段時间里,逐步完善的制度和基础设施,让法律而不是情理成为了香港社会通行的准则。“香港是一个法制社会”,是香港人最为自豪的地方,常常借着电影人物的台词表达出来。但是在“枭雄片”中,我们却常常感到,法律的作用并不大,甚至起到助纣为虐的作用。以至于当这句台词从贪污受贿的警察口中说出来的时候,几乎成了一句反讽。原因之一,当然是与1960年代官员普遍贪污腐败的历史状况有关;另一方面,在电影中,无论伍世豪还是雷洛,都游离于现代官僚制度之外。他们所奉行的准则,也有别于现代社会的法制精神。首先,或许是由于自己出身草根阶层,他们都有着着同情弱者的侠义精神。《五亿探长雷老虎》中,1957年镇压九龙暴动是雷洛晋升的关键事件。虽然要对参与游行示威的学生大打出手,但他却特意嘱咐手下:“记住,如果是穷苦人家,就不要打扰他们。”《追龙》中唯一比较重要的女性角色玫瑰之所以对跛豪忠心耿耿,正是因为伍世豪在尚未发迹之时,拿自己的生命冒险,为她和母亲偿还了巨额债务。其次,他们和自己的“兄弟”之间有着同生共死的情谊。在《追龙》中,伍世豪带着几个兄弟到了金三角地区去谈毒品生意,遭遇“供应商”的背叛,几人密切配合冲出了重重包围,并且让背叛者为牺牲的兄弟细威殉葬。而在影片最后,伍世豪和最后仅存的兄弟哑七又把逃生的机会让给了对方。最后,这些“枭雄”们都体现出了顾家的特征。虽有无数机会接近女性,却对自己的妻子忠心不二;虽杀人无数,却对自己的孩子疼爱有加。他们甚至还会刻意展现自己对于家庭的重视。《五亿探长雷老虎》第二部中,已经大权在握的雷洛常以“家里煮着糖水需要看火”为由,傲慢地拒绝出现于某些场合。《追龙》中伍世豪割下仇人肥仔超的一只耳朵之后,也若无其事地以第二天要送孩子上学为由从雷洛家告退。可以说,“枭雄片”中的枭雄们,和《水浒传》等传统武侠故事中的江湖人物最大的不同,就是他们不但十分重视家庭,也不惮以“居家好男人”的面目示人。

这样的特征,让观众不但不会反感,反而会喜爱上这些“枭雄”。他们从一文不名到称雄一方的过程,很容易引起小人物的共鸣。他们与结义兄弟之间的生死相许,对妻子儿女保无保留的慈爱情感,同样令人十分感动。在这样的情感基础上,他们建立在非法交易基础上的地下秩序,似乎也就有了某种合理性。而这种建立在私人情感上的社会秩序,恰恰符合费孝通先生对“乡土中国”的论断。费孝通先生认为,在传统中国社会中,“一根根私人联系所构成的网络”是社会的主要关系。这个以个人为中心扩散开来的同心圆模式,就是中国乡土社会的“差序格局”,其中发挥作用的主要是私人道德而不是公共道德。而这样的道德和法律,“不是一把放之四海而皆准的公平,客观的尺子。它可以根据所施对象与自己的关系而加以程度上的伸缩”[5]40。虽然香港从城市开始建设之时,就是以现代法律为准绳,但对于香港华人来说,殖民者建立的秩序无论清正廉洁还是贪污腐败,始终面临合法性的拷问。而且,建立于陌生人关系之上的法律秩序,让个人以原子化的方式生存,更容易感受到现代秩序的压抑,以及自己的无力和渺小。而以“枭雄”本人为核心的地下秩序,却以模拟家庭关系的方式,以兄弟之情为纽带,让其成员获得安全感和归属感。

这样的秩序,或许正是“枭雄片”最为抚慰人心的地方。“枭雄”们并非生长在香港,影片却将他们描绘为华人社会的乡土秩序的建构者。这个父慈子孝、夫唱妇随、兄弟同心的秩序,具备了传统中国文化的理想元素,因此成为缺乏文化归属感的观众可以安放乡愁的乌托邦。

四、民族主义下的本土话语

虽然拍摄于回归之前,但《跛豪》和《五亿探长雷老虎》基本上淡化了英国统治者的存在。他们或与雷洛、吴国豪沆瀣一气,以收黑钱的方式“发财致富”;或许虽不愿意同流合污,却对警匪一家的状况无可奈何。但在《追龙》中,英国人则整体上是以负面的形象出现的。“烂鬼亨特”就是典型的代表,他盛气凌人、贪得无厌,还总是发表带有民族歧视色彩的言论。雷洛和伍世豪都因此和他发生过冲突。但雷洛在得到教训之后,学会了在英国人荫庇之下寻求更大的权力;伍世豪却因为弟弟被打成重伤而决定向亨特等人复仇,最后不顾雷洛的劝阻击毙了亨特。正因为如此,有网友在其豆瓣页面上将其戏称为“民族主义黑帮片”,更有人义愤填膺地认为,将香港历史上臭名昭著的两个犯罪分子美化成民族英雄;对港英政府在香港做出的有效治理视而不见,却对其腐败无能的一面随意夸大,这是对历史的极度不尊重。

一般来说,民族主义被认为是和现代国家同时诞生的。随着宗教共同体和王朝国家的消亡,民族国家这一新兴的共同体塑造为个人身份认同的重要维度。使用共同的语言、梳理共同的历史、塑造共同的文化传统,是确立民族的界限的有效方式,也是民族主义意识形态将自己自然化和神圣化的方式。在英国殖民地的香港,虽然其居民多为移民之后,但他们都将粤语作为主要的交流媒介;虽然他们生活习惯和信仰等方面有所差别,但面对外表和语言与自己有着明显区别的英国殖民者,很快发现了作为华人的共同特点。而在殖民者统治之下一直不能充分享有公民权的情况下,压抑和悲愤之情,常常以我族和他族的对立表现出来。最典型的表现,应该属于李小龙的电影。他面对“东亚病夫”的侮辱称呼怒目圆睁、打败外国人的形象深入人心。在这些影片中,外国人往往作为配角出现,他们的形象单薄,很难说有什么个性,仅仅代表殖民者骄横、凶蛮的一面,其角色主要是功能性的,成为推动情节、反衬主角的符号。endprint

论者认为,民族主义情绪与功夫片有着天然的联系。原因在于,功夫片往往会刻意打造一个暂时自足的异质性空间,男性英雄“以最为传统的方式来对抗西方现代性的入侵”[6],通过仪式化的打斗,以身体对抗的胜利确证民族精神在现代化进程中的延续。而以吴锡豪、吕乐这样带有黑道色彩的“枭雄片”,更多突出他们作为江湖大哥的个人沉浮,似乎很难和民族主义情绪产生联系。那么,为什么《追龙》具有如此浓厚的民族主义色彩呢?如前所述,伍世豪和雷洛在香港这一现代都市中建构了以自己为中心的地下秩序,“枭雄”本人作为领导者的魄力及其人情味儿让这一秩序具有浓厚的乡土气息。正因为如此,草根出身的伍世豪和雷洛与香港城市的现代化呈现相互矛盾的性质,成为中国乡土传统的代表,对抗殖民者及其不公正的秩序。

但是,正如论者所识:“一百多年来,香港文化一直面临双重窘迫:本土文化的成长必然蕴含反殖民倾向和对母文化传统的赓续,养成环境施予的文化整合力又造成其对母文化传统的离析和与中国内地当代文化之间的裂隙。”[7]由于与正统的中国大陆存在意识形态上的严重分裂,香港的民族主义又带有强烈的本土主义色彩。在《追龙》中,这种本土意识得到隐秘的流露。

伍世豪駕驶着起重机将坐满了英国人的小汽车高高举起的时候,他义正辞严地说了一句话,“香港你们的?我们的!”这句台词中的“我们”,既可以理解为“中国人”,也可以被理解为“香港人”。鉴于中国大陆在这部电影中完全缺席的状态,将台词中的“我们”视为香港人或许比视为抽象的“中国人”更加贴切一些。如果按照这种解释,那么《追龙》又毫无疑问带有本土主义的色彩。而影片的布景和道具,精确再现了香港特有的物质文化符号,传达了难说的本土精神意蕴。

这样的多义性,一方面是由题材造成的,另一方面,也是出于市场的考虑。《追龙》虽然是一部黑帮片,却在民族主义和本土话语之间缠绕不清,重要原因正如香港电影研究者所指出的,1990年代后期,香港电影市场萎缩,为了进军年内地市场,香港电影人不得不在内地的审查制度、观众口味和原有的电影制作传统之间寻求平衡。这样“民族主义成为电影创作的最大公约数”[6]。沿用此前香港电影中常用的打(坏)外国人的情节,来调动观众的民族主义情绪,成为不少香港电影人屡试不爽的招数,而《追龙》在内地的票房也显示了这种方式的有效性。这样的做法,一方面通过激烈的动作场面增强了电影的娱乐性;另一方面,在当下的政治环境中,让电影也更加暧昧迷离,从而有了更为多元的读解方式。

结 语

《追龙》不仅是对1960年代香港的一次怀旧,也通过有意识地借用《跛豪》等电影的情节、人物和叙事手段,与回归之前的1990年代进行了一次对话。二十多年后,在香港身份变得进一步模糊甚至有对抗性的情况下,《追龙》对一些元素的虚化和对另一些符号的扩大,勾连起了香港的三个历史时段,营造了浓浓的“港味”,在民族主义、本土主义情绪日渐高涨,且不时爆发文化和政治冲突的今天,圆滑地呼应了华人观众的不同政治立场和观影需求。

这样的做法,引发了一部人的不满,他们担心香港电影会因此丧失自己的独特性。但是这样的做法又是非常“香港化”的,正如香港电影在其全盛期所奉行的那样,通过“非常卖力地取悦观众”[1]41,获得市场的青睐。这种赚钱至上的理念,和香港电影一贯的政治冷感相辅相成——通过涂抹上一重难以辨认的政治保护色,规避任何政治敏感话题及其有可能带来的愤怒情绪,从而获得票房上的成功。从这个角度来说,《追龙》作为一部“港味”十足的电影,体现着香港电影的一贯的传统,以及香港电影人艰难求生的险境。同时它的成功也说明,香港电影并没有死亡,反而依然保持着一定的独立性。但是当香港的身份认同在回归二十年之后,不但没有变得清晰,反而更加扑朔迷离,香港电影也只能在不同的政治和经济诉求之下,以空洞而又充实、开放而又封闭、传统而又现代、明确而又暧昧的故事,出现于不同的华人文化圈内,通过不同观众的读解,找寻自己的文化身份。

注释:

(1)李焯桃先生在《91-92枭雄片纵横谈》中,将《跛豪》《雷洛传》等电影命名为“枭雄片”,其后研究者沿用了这一称呼,将其与完全虚构的“英雄片”有所区别。

(2)参见《香港回归20周年的反思》,http://www.ftchinese.com/story/001073220?page=rest。当然,一次民调的数据或许不足以说明问题,报纸文章的引用或许也有断章取义之嫌,但对照内地媒体近年来的新闻报道也可以看到,香港居民与内地访客之间的冲突不时见诸报端。这些冲突不仅是由于医疗、教育资源方面的争夺, 同时也是由于心态上的隔离乃至敌对。

参考文献:

[1](美)大卫·波德维尔.香港电影的秘密:娱乐的艺术[M].何慧玲,译.海口:海南出版社,2003.

[2](美)托马斯·沙兹.好莱坞类型电影[M].冯欣,译.上海:上海人民出版社,2009.

[3]魏君子.香港电影史记[M].北京:中国人民大学出版社,2013.

[4]《追龙》匠心还原九龙城寨 观众:细节惊艳哭![EB/OL].

http://www.1905.com/news/20171008/1222526.shtml?fr=wwwnews_list_bgyl_201411#p1.

[5]费孝通.乡土中国[M].北京:人民出版社,2008.

[6]符鹏.香港功夫电影中的民族主义书写——以电影《叶问》系列为例[J].艺术评论,2010(7).

[7]朱亦萱.游离与回归——试论香港黑帮片中的中国传统文化烙印[M].甘肃社会科学,2008(1).endprint