【摘要】 非物质文化遗产的传承保护系当下热议的话题。泉州民间珍藏的谱牒文献资料保留了大量详实的“非遗”传承史料,它们为探寻“非遗”项目的起源、演变、传播提供了一些重要的依据。

【关键词】 泉州;非遗传承;谱牒文献;史料

[中图分类号]G12 [文献标识码]A

泉州保留着丰富的闽南文化遗产,非物质文化遗产的保护与传承在当地成为热点话题。2013年出版的《泉州非物质文化遗产大观》收录了国际级项目4个、国家级项目31个、省级项目76个和市级项目134个。以上项目涵盖了“非遗”项目全部10个类别,包括民间文学、传统音乐、传统舞蹈、曲艺、传统体育游艺与杂技、传统美术、传统技艺、传统医药、民俗等。“非遗”具有传承性、口头性、可塑性的特点,是一种“活态”文化。因此,论及“非遗”项目的起源、演变、传承等内容,由于资料的缺乏,经常出现难以稽考的窘况,造成描述的模糊性,缺少具体的表征和指向。而民间谱牒文献以“野史”的形式保留了大量与“非遗”项目有关的资料,透过日常生活的点滴描写与社会风尚的零碎记录,为后人探寻泉州“非遗”项目的传衍提供了另一种“活态”的展示方式。

一、溯源费思量

以“晋江闽南念四句”(泉州市第二批非遗项目)为例,《泉州非物质文化遗产大观》在描述其起源时,笼统地写道:“晋江闽南念四句就基于闽南方言载体,是闽南先人在长期的社会劳动生活中创造并口耳相传留给后代的一种闽南语言类的民间口头文学。”这样,由于无法提供具体时间断代的史料,因而降低了“闽南四句”这种群众喜闻乐见的民间文学形式的历史价值。

查阅民国版晋江石圳《圳山下厝李氏家谱》,我们发现明初晋江出了一位擅长念四句的民间高手张秉宙。《圳山下厝李氏家谱》记载:“三世端凤公,讳硕德,号西岐,生永乐十二年(1414年),卒弘治十六年(1503年),葬本山东石墓。公营运生涯,天若相之,不二十年,日长万金。按西岐公之筑芸前溪池,采石数百千挑,护田为岸,欲为后人无穷之伟业。进井有张姓者,秉宙其名,平日善诙谐,出口成俗句。公方纠工治岸,砌石两旁,酒饷且至。公呼其名而语之:汝素能四句,试言之,赏之以尽醉。其人已酣,即大言曰:‘石圳老倌实有钱,打石筑溪作田墘。一千年田五百客,一人算来只二年。公不悦其语,然以为高阳徒,亦不以为意。后二年,大风拔木,洪水崩山,满望阡陌,流为荒墟。”

张秉宙“出口成俗句”,堪称“闽南念四句”的创作型传承人,他与石圳李氏三世祖李端凤(1414—1503年)为同时代人物。据此推论,“晋江闽南念四句”至少有500余年的历史,它以诙谐幽默、富有生活情趣而深受民众喜欢。流传在晋江石圳的这则闽南四句的故事,带有“诗谶”的成分,平添了几分神秘的色彩。

再以“石狮灯谜”(福建省第三批非遗项目)为例,《泉州非物质文化遗产大观》引用乾隆版《泉州府志》卷二十《风俗》以及乾隆四十九年(1784年)蚶江鹿港对渡的历史为证,企图说明石狮灯谜盛行于清代乾隆年间。但是,上述引用的文献及史实并不能直接证实石狮灯谜的源流。所以,《泉州非物质文化遗产大观》也只能笼统地提到:“石狮灯谜历史悠久,积淀深厚,反映世态事务和社会,展示了地方文化风尚。”

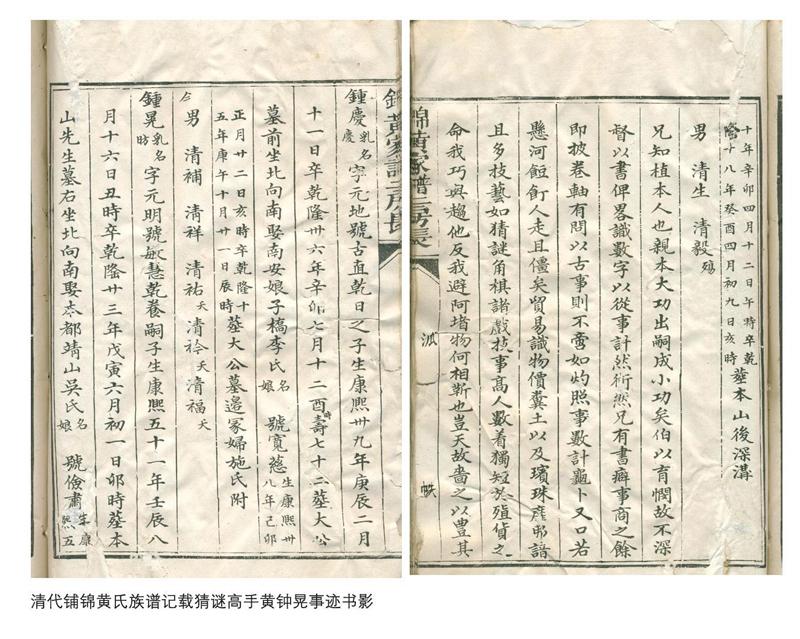

石狮是全国灯谜文化艺术之乡,弄清其起源,成为石狮灯谜传承保护绕不开的话题。石狮市宝盖镇铺锦村《锦黄新厝房支谱》记录了清代乾隆年间石狮一位猜谜高手黄钟晃的事迹,为探讨石狮灯谜流传史提供了难得的资料。《锦黄新厝房支谱》记载:“钟晃,字符明,号敏慧,干养嗣子。生康熙五十一年(1712年)八月,卒乾隆二十三年(1758年)六月。葬本山先生墓。公有书癖,事商之余,即披卷轴,有问以古事,则不啻如灼照……且多技艺,如猜谜、角棋诸戏技事,高人数着。”

黄氏族谱将黄钟晃(1712-1758年)擅长猜谜、角棋诸技艺载入其传记,可见黄钟晃确实是值得一提的猜谜高手,也说明“猜谜”于清代乾隆年间已经在石狮民间广泛流传。

二、弦管奏古乐

泉州南音原称“弦管”,是中国现存最古老的乐种之一,它以其大量的曲目、古老的乐器和自成体系的记谱方式,延续汉唐以来中国音乐的血脉。2006年泉州南音被列入首批国家级非遗保护名录,2009年又入选联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作名录”。

泉州南音在明清时期即已充分地融入到闽南人的社会生活之中。关于这方面的谱牒文献记录有:

1.石狮蔡谦德弦歌宴饮。民国版《龙渊蔡氏东园上派族谱》记载:“第五世德谦,讳叁奴,号端拱……敦厚温雅,孜孜乐善,遇事接物坦有余裕,人以长者称之……性喜音乐,每良辰嘉会,必弦歌宴饮以尽其欢……生元至正己丑年(1349年)正月,享年八十有一。”

2.安溪林彦修弦歌自娱。道光版《虎丘林氏家乘》记载:“九世彦修,字克催,号恕斋,素山公长子。生嘉靖壬午(1522年)八月,卒万历庚寅(1590年)八月……公以弦歌诗曲为娱,且好宾客,安命人也。”

3.永春邱怀松弦管唱和。宣统版《卿美邱氏族谱》记载:“第七世怀松公,字伯育,友松公三子。胸怀豁达,酷嗜局棋,每招饮,饮少辄醉。花晨月下,呼友婆娑歌舞相迎,丝竹弦管更唱迭和……生嘉靖癸丑年(1553年)三月,卒天启丙寅年(1626年)十一月……赞曰:手挥五弦兮目送飞鸿,有客有客兮剪烛西窗,有棋一局兮有酒一壶,把酒问月兮与天为徒。”

4.德化陈辉宫酷好管弦。民国版《李山陈氏族谱》记载:“辉宫公,乳名桂,讳芳枝,号丹亭。生雍正乙巳年(1725年)九月,卒嘉庆壬申年(1812年)十二月。公才敏心灵……尤精音律,酷好管弦,有潇洒出尘之概。”

5.石狮蔡洪恢有孟昶之癖。民国版《龙渊蔡氏东园派谱牒》记载:“洪恢公,讳宏,号达致。洒落之怀,旷达之致兼而有之,晋竹林中殆其流亚。性悦管弦之音,有孟昶之癖。酒后耳热,高唱遏云,阳春白雪,和之者难。以故交游四方,多雅致之士。生雍正庚戌年(1730年)六月,卒乾隆乙巳年(1785年)四月。”

综上所述,泉州南音在明清时期就广泛流传于晋江(石狮)、安溪、永春、德化等地,“孟昶之癖”成为一种生活中的雅趣,“呼友婆娑歌舞相迎,丝竹弦管更唱迭和”成为泉州人日常生活的一种场景,它们生动地诠释了泉州南音为什么具有“深厚的群众基础”这一朴实的论断。

三、名师欣辈出

相对于具体的物质载体而言,非物质的手艺更需要保护与传承,而掌握“非遗”技艺的传承者自然是研究的对象与保护的主体,以至于有“人亡艺绝”的说法。《泉州非物质文化遗产大观》收录了大量代表性传承人的资料,体现了泉州比较完善的非物质文化遗产保护体系与传承实力。但是,对于明清及民国时期的“非遗”传承人的研究却相对显得薄弱。倒是泉州谱牒保留的片段记录,为后人了解泉州“非遗”技艺的传承提供难得的素材。

1.石狮龚日惕巧制勾栏曲。乾隆版《沙堤龚氏西偏房族谱》记载:“日惕公,字汝钦,生嘉靖十七年(1538年)九月,卒万历四十七年(1619年)八月。博览群书,长于诗赋……曾制勾栏曲《朱弁》、《许经》、《韩寿》数篇,音调中节,即霓裳羽衣不过是也。”

2.祥芝针灸名医蔡愈清。乾隆版《芝山蔡氏钦雄公派谱牒》记载:“愈清公,讳昭治,重庆公养子。生嘉靖壬辰年(1532年)四月,故万历戊午年(1618年)六月。公为人倜傥有侠气,谙晓官事,能为人排难解纷。且工于脉症灸法,乡族有病急,延之无不赴而顾,不以此为利,则以仁心为质。”

3.石狮象棋高手邱兆明。康熙版《金丘邱氏族谱》记载:“公讳联,字兆明,号文仲,士坤次子。生天启癸亥年(1623年)三月,卒康熙己未年(1679年)三月。恭以接任,敬以持己……学弈棋,顷刻间能擒车马卒帅。”

4.泉州神曲传人吴隐甫。乾隆版《燕支吴氏族谱》记载:“六世琰公,廷杰六子,字隐甫,乳名殿官。生于万历己丑年(1589年)七月,卒康熙壬辰年(1712年)五月。公世传神曲秘方,治百病,以此获利而好义乐施。”

5.永春白鹤拳师刘君益。乾隆版《清源留刘氏族谱》记载:“溯自明嘉靖三十九年(1560年),倭寇蜂起,辅以沿海奸民啸聚成群,攻陷永春县,留安一村悉被饱掠。幸有刘君益兄弟以拳术闻一时,率众血战,追斩敌酋,地方赖之以安。”

6.安溪俞家棍传人高淳纪。康熙版《大坪高氏族谱》记载:“淳纪,名昂,钦秉公子,别字斗南,精习《剑经》,熟武艺,授守备,众推社长。生己酉年(1609年)九月,卒丙午年(1666年)十一月。”

7.德化瓷画师孙为创。民国版《乐陶孙氏族谱》记载:“十二世为创,字存基,号锦春画士。生咸丰八年(1858年)八月,卒民国十六年(1927年)八月。善画山水花鸟,一经点染,神气如生,展画瓷器于南洋赛会,得优等奖。”

8.大坪茶商王永信。民国版安溪《大坪开闽王氏族谱》记载:“王永信,号泰安,生道光丙申年(1836年)七月。公少有大志,富经济才。年至四旬,致农经商,贩运茶叶,行销漳、潮。年八十一,遣孙炳炎开设茶行于吧城(印度尼西亚)。年八十三,又遣季子开设门市于安南(越南)。民国十年(1921年),无病而终。”

鉴古方能知今,泉州民间谱牒收录的这些“能人异士”不仅是泉州“非遗”的代表性人物,也是泉州“非遗”的历史积淀。或许,这些差一点被历史遗忘的“乡土人物”,才是泉州“非遗”保护与传承的中流砥柱。

四、传播存脉络

泉州是闽南文化主要的发祥地,也是闽南文化向外传播的辐射区。中华文化传入台湾,并在交流与融合中,形成了具有两岸共同特点的闽台区域文化。闽南华侨伴随“海上丝绸之路”的延伸,世代相续地走向海外,华侨不仅是经济交流的纽带,也是中西文化汇通的桥梁。泉州民间族谱保存的“非遗技艺”传播史料,成为闽台关系史、中外交通史研究的重要素材。并且,以一个个鲜活的形象,展现泉州“非遗”传承与互动的景象。

1.安溪建筑大师黄肇艾享誉海外。民国版《后清黄氏族谱》记载:“肇艾,号以保。生于雍正十三年(1735年)七月,卒于道光五年(1825年)五月,葬本山大坪山……公自幼性敏,家业未拓。其平生习工为业,一公输子(鲁班)之再世也。后声名洋溢蛮貊,曾与母舅林好司同往番邦,为番王筑盖大厦。其获利回后清,归家创业,广置田园,卜筑住房曰华美厝。”

2.塘边南音大师蔡德俊台湾传艺。民国版《龙渊蔡氏下房派族谱》记载:“德俊公,字维彦,号骚雅,洪湛公子。讴吟歌曲,雅人之逸致也,而能擅名一时者,寡矣。公少游东宁(台湾),偶与一二知音唱和,遂得弦歌之精微奥妙。阳春白雪,推为一时绝调……虽曲艺微技,亦见声应气求之广,而能推重当时留名后世焉。公受业门人最多,自富豪贵介以及骚人逸士皆与之游……生康熙庚辰年(1700年)十二月,卒乾隆丙申年(1776年)十一月。”

3.南安拳师陈创漱台岛授徒。民国版《武荣诗山霞宅陈氏族谱》记载:“创漱,字宏流。性刚心慈,有豪气。身长力大,状貌轩昂。尚武习技,精拳棒,比试罕其俦。留台(湾)数十年,学徒遍全岛,台湾武术家无不知其名而钦其技焉。又擅医跌打接骨诸科,登门求诊者不收费。特制万宝七厘散,能治百病,亦义务施诊,人多德之……生咸丰九年(1859年),卒民国三十二年(1943年)。”

4.惠安郭雄虎南洋传授太祖拳。2000年版《百奇郭氏回族宗谱》记载:“十七世雄虎公,金尚公次子,讳细栏,又名雄虎。生于光绪辛丑年(1901年)。卒共和甲戌年(1994年)七月。雄虎公飘泊南洋各地,后居新加坡,为威名赫赫之太祖拳传人,名震东南亚诸国。”

钱钟书《管锥编》:“古人编年、纪传之史,大多偏详本事,忽略衬景……然一代之起居饮食、好尚禁忌、朝野习俗、里巷惯举,日用而不知,素狎而相望……过去习常不必记之琐屑辄成后来掌故不可缺之珍秘者。”可见,编年、纪传之史侧重于历史事件本身的叙述,而忽略了社会文化氛围的描写。关于“非遗”项目的描述,除了少数专著外,大多散见于笔记史料及地方志之中,这种现象不仅给“非遗”文化研究带来不便,而且对于重要时间节点、重要事件及代表人物的考证也造成困扰。因此,民间谱牒文献中保存的“非遗”史料就显得尤为珍贵。

总之,泉州民间珍藏的谱牒文献资料保留了大量详实的“非遗”传承史料,它们为探寻“非遗”项目的起源、演变、传播提供了一些重要的依据。