上了年纪总喜欢看点搞笑的节目,让自己每天都能乐一乐。不知怎么搞的,打开电视好多节目让我乐不起来,只好不断地换台。现在和小孙女常常看“潮童天下”,孩子们的天真和童趣,让我乐得十分开心。说真的,现在的喜剧、相声、滑稽戏真得好好向前辈们学习学习。我常常会想起我心目中的喜剧大师——韩非。看他当年的喜剧电影有百看不厌之感。他的表演认真、自然,又是那么的明快、健康,让人由衷地发出内心的喜悦,使人开怀大笑,不媚、不俗、不脏,和当前好些泛娱乐的影视节目形成鲜明的对照。

岁数大些的电影观众对韩非应该是非常熟悉,80后、90后就不那么熟悉了,也许根本不知道韩非是何许人也。我上初中的小外孙,听我说韩非这个名字,硬要加上一个“子”字,说成是韩非子,说电脑上有这个人物,是历史上的文学家。

我想,首先得把韩非生平简单介绍一下,把他参加拍摄的影片向年轻的朋友们介绍一下。你们可以在网上搜索,把有些电影看一看,我想你们也许会喜欢这位中国的电影喜剧表演家。

韩非(1919.3.17.—1985.1.4.)原名韩幼止,祖籍浙江宁波,生于北京,1932年随父亲迁居上海,1939年中学毕业后进了中法剧团、上海剧艺社、“苦干”剧团,在舞台上磨练出表演才能。1941年步入影坛,抗战后在文华、中电公司参加拍摄了多部影片,如《终身大事》《太太万岁》《艳阳天》……1949年赴香港,在长城、龙马影片公司主演了三部喜剧电影:在《误佳期》中饰演一个为别人婚丧嫁娶吹喇叭而自己却娶不上老婆的乐手;在《一板之隔》中饰演一个与邻居一板之隔闹了许多矛盾的洋行小职员;在《中秋月》中饰演一个在中秋节前到处借钱的贫穷的小职员。这三部影片是韩非早期的喜剧代表作品,被圈内人誉为是“世界喜剧电影的精品”。1952年韩非由香港回国,成为上影演员剧团的演员,从那以后参加了众多影片的拍摄,表演越趋成熟,先后主演了电影《幸福》《乔老爷上轿》《女理发师》《锦上添花》《魔术师的奇遇》。由于在影片中充分展示了他的喜剧表演才能,被人们誉为是中国的电影喜剧大师。年轻朋友们一定要看看这些电影。

当然,他在电影《林则徐》《聂耳》《香飘万里》《六十年代第一春》《她俩和他俩》《儿子、孙子和种子》《阿诗玛》《血碑》……等影片中都有出色的表演。

两次谈表演

六十年代上影演员剧团就设在永福路52号,演员们学习、活动都在那儿进行。有一次学习结束后,我们几个年轻演员围着韩非,让他谈谈表演的事儿,因为前不久我们刚看过他主演的《乔老爷上轿》,很喜欢他的表演。韩非在我们心目中是位大演员,可他十分平易近人,没有一点架子,十分容易亲近。韩非和我们聊开了,他说,毛主席在《延安文艺座谈会上的讲话》提出的很多观点值得我们演员重视,比如:艺术离不开生活、生活是艺术的源泉。这是千真万确的,我能演戏也是生活教会我的,你们说老演员的戏演得好,实际上是他们的生活阅历广,见到社会上各种各样的人,所以能理解熟悉剧本中写的人物,会在自己脑海里出现很多生活中类似的人物形象,把众多人物身上的特点汇集在你自己要塑造的人物身上,这样剧中人就会在演员心中活起来了。我们还让他说说演喜剧该注意些什么?他告诉我们:“演戏的规律实际上都一样,只是喜剧选择的生活素材不一样,表现的形式也多种多样,有讽刺、幽默、滑稽、机智、荒诞,甚至怪诞,但很重要一点也还是来自生活,脱离了生活那就让人不可信了。我平时也很注意观察生活,生活中人们常常由于误会造成很多喜剧因素,还有人在生活中会出现一些反常的行为,如果你仔细去分析,其中必定会找到喜剧的因素和笑料。生活中的‘马大哈’是很有意思,可也得找出他‘马大哈’的原因,要有依据。我总感觉演喜剧首先自己要有信念,有了信念你会去追求真实感,这样观众就会相信,如果自己都不相信,那肯定会失败。喜剧表演肯定会夸张,夸张必须适度,必须把握好分寸。过火表演那也一定会失败,因为你破坏了生活的真实嘛。喜剧表演我自己体会:一定要把握好节奏,恰到好处就会产生喜剧效果。这都是我的一点体会,你们是学表演的,有理论,我这完全是瞎掰!反正咱们随便聊聊。对了,有一点十分重要,我们从生活中选取喜剧动作一定要认真筛选,选择健康的动作和行为,喜剧表演不能让观众感到脏,上海话怎么讲?龌龊,对吧。”这次谈话我印象很深,他把喜剧表演的精华都表述出来了。

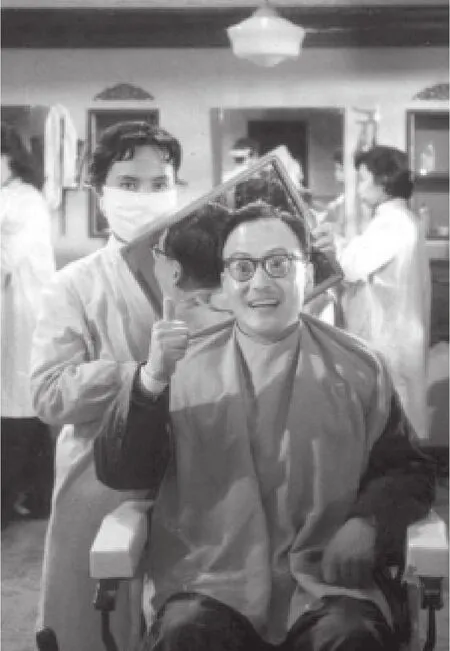

电影《女理发师》剧照

还有一次,剧团的团支部书记二林和我、于桂春去巨鹿路上海作协听报告,那天会议结束得早,我们三个人骑自行车路过韩非家,他家就在巨鹿路上,二林说韩非爱人李婉清病了,我们去看看她。在街口买了些水果去他家。李婉青在房间里休息,是患感冒。他们的住房很怪,是一长条,隔成一间间。我们看望了李老师,韩非请我们在客厅里坐,问我们是喝茶还是喝咖啡,我们客气说不用麻烦了,韩非说最近朋友送来的咖啡特别香,你们一定尝尝。我和桂春就只看二林,反正一切由她定:“好吧,我们尝尝咖啡。”韩非又问要加糖加奶吗?这我们又不懂,还是看二林,二林也很实在:“你看怎么好喝就怎么办。”韩非很高兴:“好,好!”

韩非在另一间为我们冲咖啡,我看看他的书架,书还真不少,有卓别林,有《西厢记》,有徐渭的书……

一会儿咖啡飘香,真香!六十年代能喝上咖啡,对于我来说那可真是开洋荤了。

韩非落座后,我问他:“韩非老师,你看的书真多,古今中外的喜剧你都研究啊!”

“哪有什么研究,有时去书店转转,有些书觉得挺有意思就买了回来,有空时翻翻,觉得对自己演戏挺有启发。人哪,知识总是有限的,解放前就看过卓别林演的多部电影,挺喜欢,现在有时间看看他的书,长点知识。”

我顺手抽出王实甫的《西厢记》:“这也是喜剧吗?”

“是的,可以称得上是中国古典喜剧。王实甫把红娘这个人物写得十分生动,她虽然是侍候小姐的丫头,可她十分聪明,她乖巧伶俐,眼明心快,能把多情又犹豫不决的莺莺小姐,把很执着又有文人迂腐气的张生,以及保守、固执的老夫人都掌握在自己的手中,是个很了不起的丫头,看西厢挺有琢磨头的。”

二林看看手表说:“我们该走了,别打扰韩非老师的休息。”“哪儿话啊,你们能来我挺高兴的!”我真想多听听韩非老师聊演戏,他讲话亲切、风趣。

这两次谈演戏,给我留下深刻的印象。后来我在译制片厂导演了多部卓别林早期的无声片,我们在影片中加了字幕,让观众能看懂。我还参加卓别林主演的多部影片的配音,如《凡尔杜先生》《大独裁者》,我和邱岳峰一起看了很多有关卓别林的资料,这时我深深体会到韩非的用功,他从中外古今的喜剧表演中吸取养料,丰富自己的表演,他成为喜剧大师是名副其实的,真正的艺术家是缺不了文化底蕴的。

记得早几年我有幸参加江海洋导演的电视剧《一江春水向东流》,海洋重拍这个戏也是一种怀旧,成功与否暂且不论。我在戏中饰演柯将军,戏不多,可在剧组结识很多年轻演员,看他们的表演还真另有一功。有一次拍摄间隙,主要等服装。我们几个演员在一起聊天,那天陈道明十分感慨地说:“孙老师,你是搞译制片的,看的外国片多,了解外国演员的表演,生动自然有个性,我们这一代演员,也是看外国译制影片长大的,在演戏上也吸收中外演员的表演经验,应该说怎样演戏,我们是能掌握表演规律的。我们这一代演员今后的比拼我想主要是看谁的文化底蕴深厚,你说对吗?”

陈道明这个观点是十分正确的,他是个非常有追求的演员。我认为他说出了一个演员能否成功的要害,文化修养、文化底蕴是演员艺术生命的常青树,是源源不断的养料。韩非就是一例。再回顾一下我们老一辈的演员凡是有成就的都是有文化修养的,赵丹塑造的李时珍、聂耳、林则徐、《烈火中永生》中的烈士……孙道临主演的《永不消逝的电波》《家》《不夜城》《早春二月》,不都证明他们的文化底蕴吗?陈道明不愧是个好演员,他在努力朝着自己奋斗的目标前进,最近主演的电影《归来》获好评,这就是明证。在这里真可以告慰我们的老一辈演员们,中国的电影是后继有人的,是大有希望的,会再创辉煌的!

“五七干校”那些日子

电影《魔术师的奇遇》剧照

在干校那些日子里要说的事儿实在太多了,韩非当时作为审查对象,尽是些莫须有的罪名,“文革”那个年代所有的公理都被践踏了。

当时工军宣队让我负责他们学习、劳动,因为我在农村呆过,会种菜,加上年轻挑一担粪水下地不成问题。有一次韩非和老魏(鹤龄)两人在干校医务室检查,郭医生给他们俩开了病假条,两个人的血压实在太高了,都高到220/180以上了。我让他俩在宿舍休息,韩非对我说,还是让他们去菜地吧。宿舍里实际上是无法休息的,一会开会学习,一会儿写大字报,闹哄哄的。我想也是,我问他们去地里吃得消吗?都带上药。我让陈述、李纬多照顾点他们,在菜地就呆在草棚里休息。我们演员组在菜地边搭了一个草棚,里面铺上厚厚的稻草,可以睡觉。那几天没下雨,每天吃过早饭,他们四个人就去菜地。后来有两天,我发现韩非和老魏中午也没有回来吃午饭,我问陈述怎么回事?陈述说他俩嫌回来往返路远,早上多买几个馒头,就不回来吃午饭了。我跟陈述说,下午你们去的时候给他们带点开水去。陈述说,他们两个早上就把水也带足了。挺好,这一周他们俩在草棚里可以打个盹,安安静静地休息,后来血压也降下去了。

还有一件老魏的事儿也让我至今未忘,有一次工军宣队给每个人发票,过几天要去上海文化广场听张春桥的报告,而且强调这是对文艺界的一次重要讲话,每个人必须对号入座。张春桥当时是上海的一把手,姚文元是老二,徐景贤是老三,我们私下称徐景贤为徐老三,他主管译制厂的内参片生产,内参片都由他来审查,他点头就直接送中央。开会的票发了之后,正好大部队回上海休假四天。返回干校后,老魏爱人(当时老魏也解除审查回到群众中来了)袁蓉到处打听谁坐在老魏旁边,老魏的票一边是走道,几乎问遍了三连所有的人,也没有找到坐在老魏身边的那个人,把她给急的。有一天陈述对她讲,你先别急,等孙渝烽回来问问他的座号。我一般都是大部队休假回来后再回上海休假的。大部队休假时,我呆在干校和陈述、李纬在一起,他俩也被莫名其妙的罪名套在头上,在干校隔离审查了三年,三年中不许回家,每次我回家给他们带衣服、生活费,他们买东西也由我代办,李纬的东西后来由他妻子天马厂演员张瑛带来。所以我跟陈述家人特别熟,有时我去他们家取东西,有时他爱人送到我家来。我把陈述在干校的情况告诉他们,让他们放心。那天我休假回干校,刚进宿舍门,陈述就跟我说袁蓉要找你,还没说上几句话,袁蓉就风风火火地过来了:“小孙可回来了,我一看出版系统的大卡车来干校,我猜想你一定搭这辆车回干校了。对不起,我问问你去文化广场听报告的票是几排几座。”我从皮夹里取出票子给她看,她一看可高兴了:“我终于找到了!我都担心了好几天,睡都睡不好。过两天听张春桥的报告,你坐在老魏身边我就放心了,你得帮我管住他,千万别让他打瞌睡,他有时还会打呼噜,这可是人命关天的大事啊!”我一下子明白了,“袁大姐你就放一百个心吧!我一定替你看好老魏。”“谢了,谢了……”她不停地说着“谢了”,高高兴兴地走了。

听报告那天,文化广场气氛特别严肃,我们都早早入场对号入座。那天张春桥讲些什么已记不太清了,总之国内外形势一片大好,中国的文化大革命震惊了世界,文化界一定要为世界革命作巨大贡献之类的话。我不停地瞟坐在身旁的老魏,他动也不动,两眼睁得大大的。我小声问他喝水吧,他说不用,上厕所更麻烦了。这倒是实话,那么大的会场,你起来走动,动静有多大,再急也得憋住!后来听说还真有人尿裤子了。老魏那天表现得十分好,袁大姐不知在家里做了多少功课,讲了多少厉害关系,把老魏的瞌睡虫也吓跑了!

过了好多年,八十年代初吧,有一次开会见到韩非,他还是那样,我们彬彬有礼地握握手,我问他老魏身体可好,我一直很敬重老魏,他的戏演得好,为人也忠厚,从不显山露水。韩非说:“他挺好,就血压高。小孙我告诉你,这老哥儿嘴挺紧不吃亏。三十年代他和江青是老乡,一块儿从山东来上海闯天下,这事儿我们都不知道,要不然文化大革命他非被整死不可。不死也整个半死不活,你说对吧。”上影厂这些老前辈一个个都那么可爱。

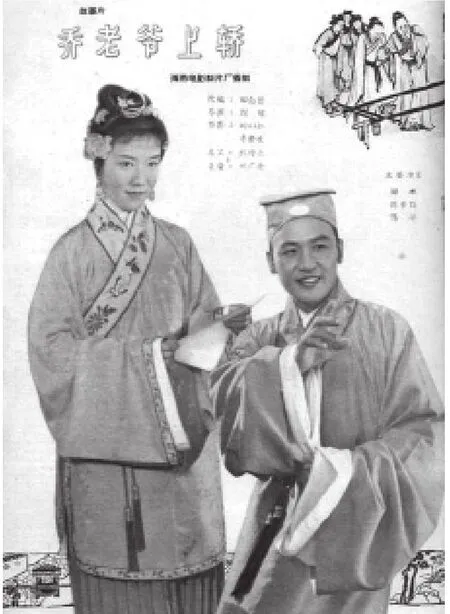

电影《乔老爷上轿》海报

在干校那些日子,后来就比较轻松了,半天劳动半天学习,好多原来被审查的,也一个个回到群众中来了。有一次在地里劳动,韩非突然问起我同学郑梅平的事情,他说,在上海隔离时呆在牛棚里就听说她从国际饭店跳楼自杀了。这件事当时震动很大,也有人说是被推下来,有没有结论啊。当时,我告诉他没有结论,还是说她跳楼自杀。韩非十分难过。因为文化大革命前夕,我们在永福路52号还一起拍过照留作纪念。事情是这样的,现在时间记不准确了,反正在文化大革命爆发前不久。有一天郑梅平来剧团看徐俊杰,那阵我们几个光棍都住在剧团,梅平和徐俊杰谈朋友好几年了,这事儿我知道的比较早。1963年我们大学生劳动锻炼一年,我和梅平分配在马陆公社一个生产队,分住在农民家里三同,同吃、同住、同劳动。那时梅平和徐俊杰已交朋友了,梅平让我替她保密。那天我们在剧团的大草坪聊天,见韩非来剧团上楼去找朱江办事儿。梅平对我们说,等韩非老师下来,我们和他拍个照留个纪念好吧!她正好带着她的120相机,我们同学用她的这架相机拍过好多次照片。没多久朱江送韩非下来,梅平赶快迎上去邀请韩非、朱江和我们拍照,韩非挺高兴:“好,好。”我们在草坪上那棵大树下留了影,韩非走时还说:“别忘了,给我洗印一份。”梅平说:“我保证印好送给你们。”

照片也许根本来不及洗印出来就被轰轰烈烈的文化大革命冲走了,郑梅平家被抄了,母亲也以特务间谍的罪名被关押起来了。所以韩非对郑梅平的事儿特别关心,实际上剧团的老同志对我们这些年轻人都十分关心。

韩非提到郑梅平,有很多情况当时也并不知晓,“文革”后,有些情况才慢慢清楚。郑梅平父亲、母亲原来是英国壳牌石油公司在中国的总代理,解放后,在国民经济恢复时期,壳牌石油公司对中国经济恢复起到了积极的作用。郑梅平的父亲早已去世。“文革”中郑梅平母亲姚念媛被关押,罪名是特务、间谍,1980年才被无罪释放出狱,她为女儿郑梅平开了追悼会。当时,郑梅平的结论是被迫害致死,郑母向政府提出要严惩凶手。失去宝贝女儿的她去香港居住,后又转去加拿大定居。英国壳牌公司把他们夫妻俩多年工资的存款如数归还给她。三年后她又从加拿大移居美国,1996年在美国完成小说《生死在上海》,她把这本书献给女儿郑梅平。她失去所有亲人,一直一个人生活着,可老太太很坚强,92岁还自己开车买菜。直到2012年因洗澡不慎摔跤后感染,患并发症不治而去世,享年98岁。我所知道的这些很多是陈兰芳女儿告诉我的。1963年在马陆公社劳动时,郑梅平住在陈兰芳家,她俩情同姐妹,劳动结束后陈兰芳来上海看望过郑梅平,郑母热情地接待过她,一直保持着联系,直到“文革”才中断。前年陈兰芳从译制厂知道我的住址,在女儿小余(利群)陪同下来看望我,想了解一些梅平母亲的情况,我真的一无所知,后来还是小余从网上查到梅平母亲的生活状况,并打电话告诉我。我从她们那里还借到了郑母写的小说《生死在上海》。陈兰芳一家一直关心着郑梅平以及她母亲的情况,表现出中国农民那种质朴善良的品质。

配音也特别出色

我到译制厂后曾经看过韩非五十年代主配的一部译制片《勇士的奇遇》,他为法国大演员钱拉·菲力普配音,真的非常出色,节奏明快,语言非常自然流畅。上译厂很多同志都曾经和他合作过。五十年代韩非和舒绣文曾多次来译制厂参加配音工作。在影片《安娜·卡列尼娜》中舒绣文配安娜,韩非配屋伦斯基;在《母亲》中舒绣文配母亲,韩非配儿子。两个人的语言功底好,把握人物感情也恰到好处,松弛自然,绝对不追求外表的激烈,像有的人配音“洒狗血”。他们俩的配音加上孙道临、卫禹平、林彬、朱莎等上影演员剧团很多老演员极其生活自然的配音,成为当时译制厂配音演员学习的榜样。苏秀说当年他们来参加配音给我们树立了一个语言表达的好榜样。那时邱岳峰很佩服韩非的配音,他们俩成为好朋友。邱岳峰又通过自己的努力,在配音上有很大的发展,成为观众十分喜爱的配音演员。五十年代后期,老邱有四个孩子,生活压力很重,夫妻俩带着孩子们生活十分艰苦,韩非总会伸出援助之手,黄毛(老邱的大儿子邱必昌)一直都很感谢韩非伯伯的帮助。那时候邱必昌和韩非的女儿一起学画画,韩非在家里给他们当模特儿,从天冷一直画到初夏,韩非还穿上棉衣让他们画。小邱说起这事就很激动,所以当1980年父亲不幸去世,他第一个把这个消息告诉韩非。韩非对老朋友的离去十分悲痛,在邱岳峰追悼会上有一篇十分动人的悼词。韩非和译制厂的第一代配音演员们结下深厚的情谊,作为一个有知名度的演员,他没有一点架子,平易近人。如今当赵慎之、苏秀谈到韩非都赞他人品好,戏演得好,配音也十分出色。

我一直想,一个演员的口碑绝不是光靠戏演得好,更重要的是他的为人、人品好,人正派,而且不是一时一事好,需要几十年一贯如此才能获得同行的赞誉,韩非就是这样一位深得同事们称道的演员,也是我们后辈学习的榜样。

韩非对喜剧表演的那些经验之谈,值得我们认真思索、回味、继承、创新,让我们的喜剧电影能开出芬芳的花,结出健康的果!